浙江清凉峰国家级自然保护区野猪空间分布及活动节律

2022-03-19谢培根胡娟李婷婷郭瑞许丽娟宋虓李佳琦徐爱春

谢培根 胡娟 李婷婷 郭瑞 许丽娟 宋虓 李佳琦 徐爱春*

(1 中国计量大学生命科学学院,杭州 310018)(2 浙江清凉峰国家级自然保护区管理局,杭州 311300)(3 生态环境部南京环境科学研究所,南京 210042)

动物的空间分布和活动节律是长期适应自然的结果,由诸多外在和内在因素决定,是重要的生态与行为特征(Kayet al., 2017;颜文博等,2019)。动物的空间分布受许多因素影响,如植被是野生动物赖以生存的栖息环境和食物来源,不同植被类型内的动物群落组成及其生态学特点各不相同;不同海拔存在不同的气候生物带,影响着野生动物物种的分布(张跃等,2012),并随着这些因素的变化而发生改变(Freifeld,1999;张国钢等,2003)。日活动节律是野生动物在一天中的活动强度和变换规律(孙儒泳,2001;石江艳等,2020),动物的活动峰型受日出日落的时间变化而提前或推迟,而昼夜长度和日出日落时间存在明显的季节性变化(陈立军等,2019)。理解物种与其栖息地的关系及影响物种分布的因素,探讨不同环境条件下野生动物的行为适应策略,是生态学、生物地理学和保护生物学领域有待深入研究的重要科学问题,是自然保护地选择与设计的重要依据(尚玉昌,2006;Sextonet al.,2009;Wiens,2011)。

野猪(Sus scrofa) 属偶蹄目(Artiodactyla) 猪科(Suidae) 猪属(Sus),中国有7 个亚种(赵国静等,2019),分布于全国各地(Smith and Xie,2010)。野猪为杂食性动物,成体体重80 ~ 100 kg,以4 ~10 头集群活动为主(冯小鹿,2010)。目前在野猪的种群数量、结构及繁殖习性(吴诗宝等,2000)、食性(Lynes and Campbell, 2000)、行为与丰富度(王长平等,2015)、栖息地选择(鲁庆彬等,2007;滕丽微等,2007) 和栖息地特征分析(周绍春等,2010)等方面有研究,但对野猪的活动规律与空间分布研究相对较少。已有的少量研究关注川陕亚种(S. s. moupineensis) 与东北亚种(S. s. ussuric‐us),其分布区的气候、地貌和植被与中国南方差异较大,无法完全代表广泛分布在华东和华南地区的华南亚种(S. s. chirodonticus)种群。近年来,由于野猪种群增长较快,人与野猪冲突的情况时有发生(李祎斌等,2018);同时,野猪还是多种病毒的携带者,2018年我国爆发了非洲猪瘟疫情,并在野猪和家猪间传播(唐冬艳等,2019),所以亟需掌握华南亚种野猪的分布及活动节律。

红外相机技术(camera-trapping)因装置隐蔽和能够持续工作的特点使其十分适于探测活动隐秘、数量稀少的动物(李晟等,2014),为野生动物的活动规律、空间分布和栖息地利用等研究提供了可靠的手段(程建祥等,2018;任鹏等,2019)。本研究在浙江清凉峰国家级自然保护区利用红外相机技术对野猪开展监测,以期掌握其分布及活动节律,为保护区对野猪资源的管理提供科学依据。

1 研究方法

1.1 研究区域概况

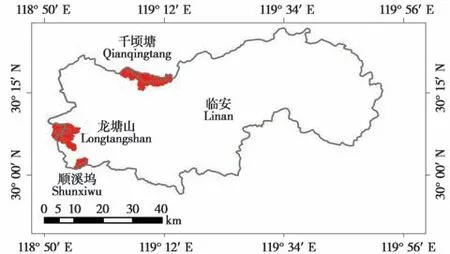

浙江清凉峰国家级自然保护区(北纬30°00′42″~30°19′33″,东经118°50′57″~119°13′23″)位于浙江省西北部,地处浙江省临安市境内,坐落在天目山脉,总面积112.52 km2,是杭州市及长三角地区重要的生态屏障,最高峰为清凉峰(海拔1 787.4 m)。本区域为浙西北地势最高的山地丘陵区,海拔315 ~ 1 787.4 m,地质地貌结构复杂,气候温暖湿润,光照充足,春季(3—5 月)、夏季(6—8月)、秋 季(9—11 月)、冬 季(12—2 月) (鲁 庆 彬 等,2007),四季分明,中亚热带季风气候特征明显。降雨量充沛,年平均降水量约1 500 ~2 000 mm,湿度相对较大。气温随海拔高度和季节变化较大,年平均气温11.7℃~12.5℃。

清凉峰国家级自然保护区由千顷塘野生华南梅花鹿(Cervus nippon kopschi)保护区域(56.90 km2)、龙塘山森林生态系统保护区域(44.82 km2)和顺溪坞珍稀濒危植物保护区域(10.80 km2)组成(图1)。千顷塘野生华南梅花鹿保护区域(北纬30°15′~30°20′,东经119°03′ ~ 119°13′) 呈东西延伸长条形,主要由海拔1 000 m 左右的山峰构成,坡度相对平缓,沟谷宽且浅。龙塘山森林生态系统保护区域(北纬30°04′~30°10′,东经118°50′~118°57′)地形西高东低,西部多为海拔1 000 m 以上的陡峻山体,东部逐渐过度为低山丘陵地带。顺溪坞珍稀濒危植物保护区域占清凉峰保护区面积不足10%,因此本研究不覆盖。两个保护区域红外相机放置位点的植被类型包括落叶阔叶林、常绿阔叶林、针叶林、针阔混交林、灌木林5种,基本涵盖调查区域的主要植被类型。

图1 浙江清凉峰国家级自然保护区地理位置Fig. 1 Geographical location map of Qingliangfeng National Nature Reserve in Zhejiang Province

1.2 红外相机布设

2018 年3 月至2019 年2 月,采用公里网格法(施小刚等,2017) 进行监测位点预设,根据GIS栅格地图在千顷塘和龙塘山区域划分1 km × 1 km的调查单元格,并对其编号(图2)。在单元格中心点50 m ×50 m 范围内选择野猪可能经过的位置安放红外相机,相机捆绑高度40~80 cm。相机布设密度为每单元格1 台。相机型号为猎科Ltl-6210,拍摄参数设置为连拍2 张,拍摄间隔5 s,中灵敏度,调查人员于2018 年5 月、11 月及2019 年5 月进行储存卡回收及数据收集。其中千顷塘区域设置58 个网格,共布设57 台红外相机,海拔最低为第45 号网格位点,最高为第15 号网格位点,海拔梯度614 ~ 1 259 m;龙塘山区域设置59 个网格,共布设54 台红外相机,海拔最低为第56 号网格位点(463 m),最高为第9 号网格位点(1 677 m),海拔梯度变化达到1 214 m。

图2 清凉峰千顷塘(a)和龙塘山(b)区域野猪监测位点和分布Fig.2 Monitoring sites and distribution of wild boar in Qianqingtang(a)and Longtangshan(b)Qingliangfeng National Nature Reserve

1.3 数据处理

1.3.1 野猪的空间分布

由于动物个体在觅食或行走过程中会持续触发红外相机连续拍摄多张照片,为避免重复计算,把同一台相机30 min 内拍摄的同一物种的照片或视频记为一张独立照片(independent photograph)(Michalski and Peres,2007;郭瑞等,2020)。

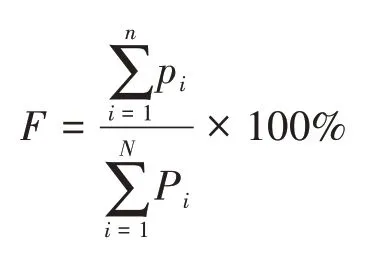

用分布强度参数(distribution index) 来反映野猪在保护区内的分布格局(程建祥等,2018),如网格内相机获得野猪的影像,即认为该网格所覆盖的区域为野猪分布区,反之则不是其分布区;将每个网格中相机所获得野猪独立照片pi累加后与独立照片总数Pi的比值作为野猪分布强度参数F,即:

式中,n为当前单元格,N表示相机总台数。

1.3.2 野猪的拍摄率

采用拍摄率(Capture rate,CR)计算野猪在不同栖息地类型中的相对多度(刘芳等,2012;李佳等,2016),计算公式如下:

式中,pi为单个网格中拍摄到的野猪独立照片数,T为相机总有效监测日。依据栖息地类型将网格数据合并,作为该海拔或栖息地类型的样本,用卡方检验比较不同栖息地类型中拍摄率的差异。

1.3.3 野猪的活动节律

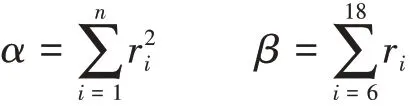

将每天的时间划分为连续的24 个单位取样间隔(例如01: 00—02: 00 等),分别计算每个自然月的日活动差异指数α(Daily-discrepancy index)和昼行性指数β(Diurnal-nocturnal index),具体计算公式如下(宛新荣等,2002):

式中,i为记录时间点数量,时间相隔为1 h,全天候拍摄野猪的活动状况;ti为第i个数据点的时间值,如07:00—08:00的时间值为7,13:00—14:00的时间值为13;ri表示ti时刻的相对活动强度,定义为ti时刻内拍摄到的野猪独立照片数占每月独立照片总数的比例。

日活动差异指数α可以用于指示野猪日活动时间分配的均匀程度,α的数值越大,则表明野猪一天的活动时间分配越不平均。昼行性指数β是用来确定野猪是昼行性还是夜行性。若β= 13/24,表明野猪活动不存在显著的昼夜差异;β>13/24,表明以昼行性为主;β<13/24,表明以夜行性为主。

采用单样本K-S 检验方法(One-sample Kol‐mogorov-Smirnov test)对两个区域野猪日活动差异指数α和昼行性指数β进行数据的正态性检验。对符合正态分布的样本应用t检验进行分析,对不符合正态分布的样本应用Mann-WhitneyU检验进行分析。数据分析在SPSS 24.0和Excel 2010中实现。

采用核密度估计方法(Kernel density estima‐tion)(Ridout and Linkie,2009)描述野猪不同季节的日活动节律特征。该方法认为物种的每次探测是从连续的日活动节律分布中采集的随机样本,这个日活动节律分布描述了该物种在某个特定时间段被探测到的概率,横轴为时间,纵轴(密度) 为该时间点上物种被探测到的概率,曲线下面积的积分值为1。同时,采用重叠系数(Coefficient of overlap)(Ridout and Linkie,2009)计算野猪日活动节律在不同季节间的重叠程度,用不同季节日活动节律分布曲线重叠的面积比Δ 表示:Δ = 0 表示完全分离,Δ=1 表示完全重叠。核密度估计和重叠指数,均根据独立有效照片数进行分析。相关分析、作图通过R 软件(R Core Team, 2020) 的“overlap”统计包(Meredith and Ridout,2014)完成。

2 结果

2.1 野猪的空间分布

千顷塘区域共得到57 台相机的数据,累计20 520 相机工作日,拍摄到野猪独立照片690 张。其中核心区的平均分布强度最高(3.36%),其次是缓冲区(1.45%),实验区最低(0.99%)。拍摄到野猪的相机共计40 台,占所有红外相机的70%,位于核心区的小坪溪、大坪溪周边地区为野猪的主要分布区。其中,34号网格的野猪分布强度参数F最高(8.6%),其次是33 号、40 号和41 号网格(分别为6.5%、7.8%和7.8%)。未拍摄到野猪的相机多数集中在保护区东部(图2a)。

龙塘山区域共得到52台相机的数据,累计18 720相机工作日,共拍摄到野猪独立照片354张。缓冲区的平均分布强度最高(4.06%),其次是核心区(1.3%),实验区最低(1.16%)。共有39 台相机拍摄到野猪,占所有红外相机的75%。其中,野猪在8号和21号网格活动最频繁,分布强度参数F分别为12.7%和11%;其次是22 号、2 号和14 号网格(分别为10.5%、5.9%和5.4%)。未拍摄到野猪的相机多数集中在保护区北部和南部(图2b)。

2.2 野猪的栖息地选择

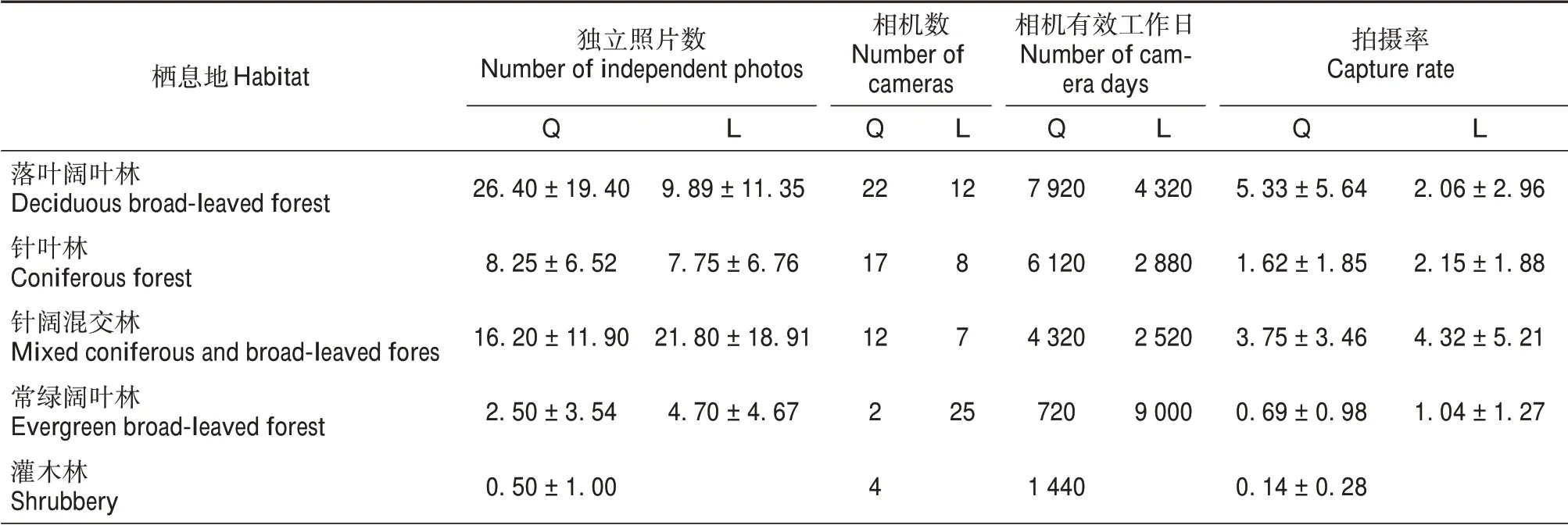

千顷塘区域野猪在落叶阔叶林的拍摄率最高(5.3),其次为针阔混交林(3.8)、针叶林(1.6) 和常绿阔叶林(0.7),灌木林(0.14)最低(表1)。

龙塘山区域野猪在针阔混交林的拍摄率最高(4.3),然后依次为针叶林(2.2)、落叶阔叶林(2.1)和常绿阔叶林(1.04)(表1)。

表1 野猪在不同植被类型的拍摄率Table 1 Capture rate of wild boar under different vegetation types

2.3 野猪的活动节律

2.3.1 野猪日活动时间分布

经单样本K-S 检验,千顷塘与龙塘山野猪在12 个月的日活动差异指数α都符合正态分布(P>0.05),千顷塘区域野猪α值存在极显著差异(t=8.608,df= 11,P< 0.01),龙塘山区域野猪α值也存在极显著差异 (t= 4.087,df= 11,P<0.01)(图3)。

图3 千顷塘与龙塘山野猪日活动差异指数(α)月变化Fig. 3 Monthly variation of wild boar daily activity difference index(α)in Qianqingtang and Longtangshan

2.3.2 野猪活动的昼夜差异

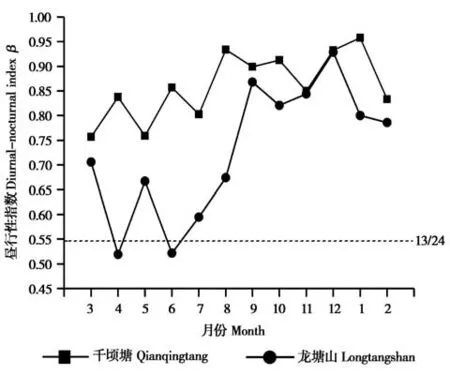

经单样本K-S 检验,千顷塘与龙塘山野猪在12 个月的昼行性指数β都符合正态分布(P>0.05),千顷塘区域野猪β值的均值为0.861,显著高于理论值13/24(t=16.485,df=11,P<0.01),龙塘山区域野猪β值的均值为0.728,显著高于理论值13/24(t=4.8,df=11,P<0.01),说明清凉峰野猪种群倾向于在昼间活动(图4)。

图4 千顷塘与龙塘山野猪昼行性指数(β)月变化Fig. 4 Monthly variation of wild boar daytime sexuality index (β) in Qianqingtang and Longtangshan

2.4 野猪活动的季节性差异

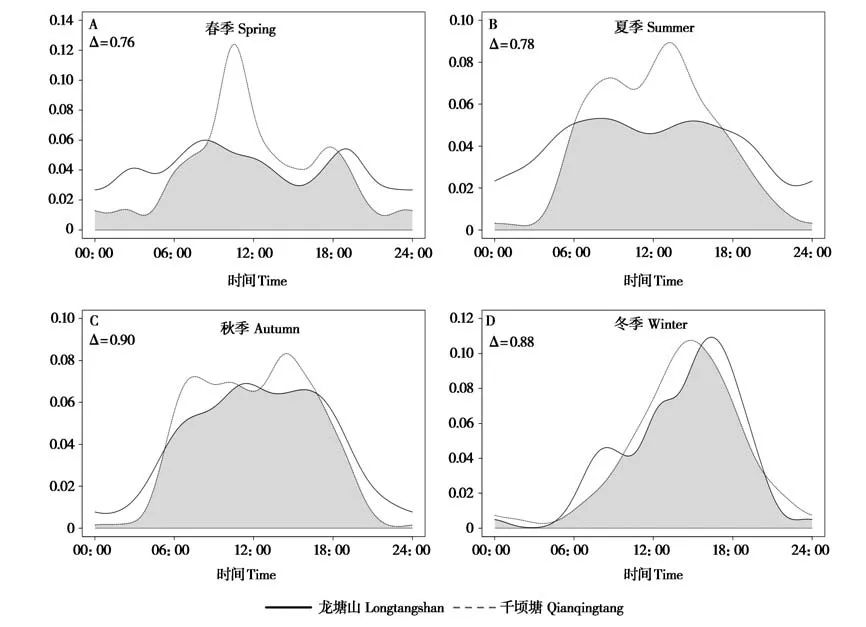

千顷塘区域春、夏、秋、冬4个季节野猪的独立有效照片分别为153张、217张、263张和57张,龙塘山区域分别为67 张、111 张、124 张和52 张。两个区域野猪日活动节律的重叠系数在各季节均较高,其中秋季的重叠系数最高(Δ=0.9),春季最低(Δ=0.76)(图5)。

不同季节比较的结果表明,野猪日活动节律存在季节性变化。千顷塘和龙塘山区域春季的日活动节律模式相似,早、晚两个时间段有明显的活动高峰(08:00—10:00、17:00—19:00)(图5A);夏季与秋季,两个区域野猪在昼间(06:00—18:00)的活动强度都较高,无明显的活动高峰(图5B, C);冬季,两个区域的野猪活动节律为明显的单峰型,活动高峰主要集中在午后(13:00—17:00)(图5D)。

图5 野猪不同季节昼夜活动节律Fig.5 Circadian rhythm of wild boar in different seasons

3 讨论

3.1 野猪的空间分布及栖息地选择

野猪在浙江清凉峰国家级自然保护区千顷塘野生华南梅花鹿保护区域和龙塘山森林生态系统保护区域内均有分布,其中核心区、缓冲区是野猪的主要分布区。红外相机拍摄到野猪的比例较高(>70%),说明保护区内具有一定的野猪种群数量,其分布也较为广泛。千顷塘区域野猪主要分布在以千顷塘水库为中心的周边地区,龙塘山区域主要分布在核心区中心区。两个保护区域的实验区野猪分布强度均最低,这与该区存在着较高的非法旅游活动密切相关;此外,部分红外相机网格没有记录到野猪分布,与人类传统经济活动(如放牧业和养蜂业等)干扰较大有关。

研究发现,按照网格计算,野猪分布强度大于5%的网格,植被均以落叶阔叶林与针阔混交林为主;按照栖息地类型计算,在落叶阔叶林下野猪的拍摄率最高,针阔混交林拍摄率次之,说明千顷塘区域野猪倾向于选择这两种类型的栖息地。

在龙塘山区域,缓冲区平均分布强度最高,其次是核心区,最低为实验区。在野猪分布强度最高的8号、21号网格位点,植被类型主要为针阔混交林,且该种栖息地类型中野猪的拍摄率最高,说明龙塘山区域野猪更倾向于选择针阔混交林,这与高中信等(1995) 在小兴安岭地区对野猪的研究结果相似。不同的栖息地类型能够提供不同的食物资源(Braithwaiteet al.,1983),千顷塘区域落叶阔叶林生长茂密,乔木和灌木丰富,有丰富的果实以及多淀粉的根茎食物供野猪觅食,为野猪提供了较高的食物丰富度(Small and Mccarthy,2002)。Pescador 等(2009) 在对阿根廷南部的野猪种群研究中指出,野猪选择混交林可能是针阔混交林植物物种丰富度较高,因而野猪喜食的植物地下部分和各种果实等可能更为丰富,且易于挖掘;同时混交林兼顾了便于逃跑的特性(鲁庆彬等,2007)。

3.2 野猪的的活动节律

千顷塘和龙塘山区域冬季野猪的日活动差异指数α值的平均数显著高于另外3 个季节,表明相比于其他季节,野猪在冬季的活动时间更为集中;两个区域夏季的α值均小于其他3 个季节,则说明野猪在夏季一天之内的活动时间分配相对均匀。千顷塘与龙塘山区域野猪日活动差异主要体现在冬季后期(1—2 月),这与千顷塘区域沟谷相对平缓、野猪食物资源相对丰富有关;而龙塘山区域整体山丘陡峻,野猪在采食上需要更多时间分配。因此,季节变化会对野猪的日活动差异产生较大的影响(Cahillet al., 2012; Podgórskiet al., 2013)。野猪调节自身活动水平是控制其自身热平衡的重要行为手段(Brivioet al.,2017)。天气可以直接影响动物的活动模式,即通过日常天气变化,或间接通过气候对环境条件的季节性影响,特别是对食物供应的影响(Olson and Wallander, 2002; Shiet al.,2006)。

野猪昼行性指数β平均值分析结果显示,清凉峰野猪属于以白昼活动为主的昼行性动物,这与张静等(2007) 研究发现野猪活动规律表现为白天活动、夜间休息的结果一致。整体上,β平均值随着春、夏、秋季节的更迭而逐渐增大,这与光周期日照时间变化相关;冬季尽管日照时间相对缩短,但因食物资源短缺及夜间气温低,野猪白天活动强度高而导致β平均值高。此外,千顷塘区域地势平缓日照时间明显长于龙塘山,导致千顷塘区域野猪β平均值较龙塘山高;而秋季和初冬季因食物相对丰富,二者β平均值趋于一致。因此,野猪昼行性指数β平均值主要受光周期变化和食物资源丰富度的影响。

Keuling 等(2008)研究发现野猪活动节律变化很大,对外界因素适应性强,活动节律为单峰、双峰或多峰(Russoet al., 1997)。清凉峰野猪种群冬季活动节律模式呈明显的单峰型,活动时间集中在午后。这可能是下午气温相对较高,所以野猪选择此时活动,气温较低时通过休息降低能量的损耗(Peter, 1997; Keulinget al., 2008)。此外,清凉峰野猪种群春季活动节律模式表现为双峰,两个活动高峰出现在晨间与黄昏,这可能是由于早晨嫩叶的露水可以提供水分,同时可以躲避正午的阳光以减少体内水分消耗,在其他季节则未监测到明显的活动高峰。上述结果说明,季节是驱动野猪活动峰型变化的重要因子。

本研究表明,浙江清凉峰国家级自然保护区内野猪华南亚种分布广泛,千顷塘水库及龙塘山核心区为主要分布区,建议加强野猪种群动态和疫源疫病的监测工作。保护区实验区内野猪分布强度较低,建议取缔非法旅游活动,适当降低人类活动强度。保护区野猪种群倾向于选择高海拔地区的落叶阔叶林和针阔混交林活动,建议今后在林相或野生动物栖息地改造中应增加落叶阔叶林与针阔混交林的面积,为野猪种群增长提供足够的空间和适宜栖息地。作为典型的昼行性动物,野猪活动节律主要受季节、光周期和食物资源丰富度因素影响,春季在晨昏有两个活动高峰,夏季和秋季没有明显的活动高峰,而冬季活动高峰则集中于午后,建议保护区种群调查与监测根据不同季节活动高峰进行。最后,我们建议保护区应对野猪种群动态进行长期调查和监测,为物种保护积累丰富的本底数据,为进一步掌握野猪华南亚种的生态习性提供依据,以便保护区对野猪开展长期、安全、有效的科学管理。

致谢:感谢浙江省野生动植物保护管理总站、浙江清凉峰国家级自然保护区管理局对本项目的支持;感谢程樟峰、章叔岩、许立军、王向军、王军旺、王旭池、季聪、陈海波和程后意等对野外调查与布设相机的贡献。