基于占域模型的中国珲春地区人虎冲突特征分析

2022-03-19张日靳勇超朱世兵李冬伟孙权张明海

张日 靳勇超,2 朱世兵,3 李冬伟 孙权 张明海*

(1 东北林业大学野生动物与自然保护地学院,哈尔滨 150040)(2 世界自然基金会(瑞士)北京代表处,北京 100006)(3 黑龙江省科学院自然与生态研究所,哈尔滨 150040)(4 吉林省珲春市野生动植物保护协会,珲春 133300)(5 长白山森工集团有限公司汪清林业分公司,汪清 133200)

人兽冲突已成为威胁全球濒危物种长期生存和繁衍的重要因素之一(李蔓等,2020)。大型猫科动物与人类之间的冲突尤为明显,减少冲突对大型猫科动物保护工作的成功至关重要(Trev‐es and Karanth, 2003; Woodroffeet al., 2005; Inskip and Zimmermann, 2009)。虎(Panthera tigris) 是全球最濒危的物种之一,由于虎对其分布区的居民造成大量的人身和财产损失,使得人虎冲突问题格外突出(Goodrich, 2010)。国内外学者对人虎冲突的研究主要包括人虎冲突形式(张常智,2013) 和人虎冲突管理措施和处理方法(Go‐odrich, 2010; Bhattaraiet al., 2019),以及对虎存在的容忍度(Inskipet al., 2013; Struebiget al.,2018) 等方面。在我国,虎对家畜的捕食是人虎冲突的主要表现形式(Goodrich, 2010)。目前国内对人虎冲突的研究较少,仅对东北虎(P. t. altai‐ca) 与人类的冲突形式和规律(Liet al., 2009;Gaoet al., 2020) 进行了研究,而很少对人虎冲突的分布特征开展研究。人虎冲突的分布特征是开展人虎冲突风险管理的重要基础(窦亚权等,2019),这对于进一步缓解人虎冲突具有重要的参考意义。

珲春地区是中国和俄罗斯东北虎种群跨境交流的重要区域(张常智,2013;刘芳,2016),也是东北虎种群最集中和活动最频繁的区域(陈九屹等,2011)。随着东北虎种群数量的不断增长(兰存子等,2015),珲春地区以东北虎对家畜捕食为主的人虎冲突事件呈逐年增多的趋势(Pettigrewet al., 2012),加大了人虎冲突管理的压力,不利于东北虎种群的保护和恢复(Qiet al., 2021; Jinet al.,2021)。开展人虎冲突的空间分布特征研究是人虎冲突风险管理的重要前提。本研究以2016—2020年的人虎冲突事件为基础,基于占域模型(Oc‐cupancy model)建立单物种单季节占域模型,从海拔、坡向、距居民点距离等12个因子对珲春地区人虎冲突的分布特征进行研究,探讨人虎冲突的发生模式,为东北虎豹国家公园乃至其他区域的人虎冲突风险管理提供科学依据。

1 研究方法

1.1 研究地区概况

吉林省珲春地区(北纬42°43′~ 43°29′,东经130°17′ ~ 131°15′) 位于吉林省延边朝鲜自治州东部,东与俄罗斯远东地区相邻,西南与朝鲜相望。地势南低北高,南部最低海拔5 m,北部最高海拔973 m;该地属图们江水系,境内河网密布,径流年际变化大,丰、枯水期相差悬殊,丰水期水流湍急,有图们江、珲春河等大小河流52条(图1)。气候属于中温带湿润季风气候,主要特点是季风明显, 春季干燥多风,夏季温热多雨,秋季凉爽少雨,冬季寒冷漫长。年日照时数2 150 ~ 2 480 h。年平均气温为3℃~ 6℃,极端最低气温−23℃ ~−34℃,最高气温34℃~38℃。无霜期120~130 d。植被以蒙古栎(Quercus mongolica)和水曲柳(Frax‐inus mandschurica) 为代表的阔叶混交林为主;主要分布红松(Pinus koraiensis)、水曲柳、红豆杉(Taxus cuspidata) 等国家重点保护植物;分布的大型哺乳动物主要为东北虎、东北豹(Panthera par‐dus orientails)、梅花鹿(Cervus nippon)、马鹿(C.elaphus)、野猪(Sus scrofa)、狍(Capreolus pygar‐gus)等。该地区是中俄东北虎跨境迁移最活跃的区域,也是中国境内东北虎野外种群分布数量最多的区域。截止2018 年初,该区域已经监测到东北虎至少27只,东北豹至少33只,共发现4 个东北虎家族和2 个东北豹家族**褚新文.2018.守护虎豹啸山林——珲春林业东北虎豹保护纪实.绿色中国,503(13):43.。虎豹数量的增加,导致该地区人虎冲突问题较为突出。

图1 研究区域和人虎冲突位置Fig.1 Location of study area and Human−tiger conflicts

1.2 数据收集与处理

人虎冲突事件数据来源于珲春东北虎国家级自然保护区,珲春市林业局野生动物损害补偿办公室(2016—2020 年),事件数据记录内容有被捕杀牲畜种类、性别、数量以及个体大小,事发时间和地点。鉴定人员通过牲畜尸体周围散布的足迹和遗留的毛发区分是东北虎还是东北豹造成的牲畜伤亡。东北虎猎物出现数据为2020 年冬季通过雪地样线调查(孔维尧,2019) 以及2016—2020 年珲春市林业局smart 巡护管理体系数据获取,主要包括梅花鹿、野猪、狍以及马鹿,记录猎物出现点的经纬度坐标和位点半径100 m 内植被类型等信息。牧场范围数据获取于珲春市林业局。

高程DEM 影像和卫星遥感影像来自于地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/sources/),分辨率为30 m× 30 m。利用ENVI 5.5 进行辐射校正、去云和降噪等处理,结合珲春地区1∶500 万地形图以及猎物调查中获取的植被信息,利用最大似然法(Maximum Likelihood) 进行土地利用解译。运用ENVI 5.5 中混淆矩阵工具进行精度评估,精度评估的结果为87%。土地利用类型主要包括建设用地、水体、农业用地、阔叶林、针叶林以及针阔混交林和道路。

依据相关研究(Liet al.,2009)和研究地区的实际状况,我们选择海拔、坡度、坡向、距居民区距离、距水源距离、距农田距离、距阔叶林距离、距针叶林距离、距针阔混交林距离、距主要道路距离、距牧场距离和距猎物距离作为协变量(表1),该数据通过ArcGIS10.3计算获取。

表1 建立人虎冲突占域模型的解释变量Table 1 Variables explanatory for the human−tiger conflict in occupancy modeling

1.3 占域模型

利用占域模型中的单物种单季节占域模型进行人虎冲突时间空间特征分析,选取2016—2020年相互独立的人虎冲突事件用于模型构建。该模型需满足4 点假设(MacKenzieet al.,2006):(1)调查期间各样本单元符合封闭假设;(2)采样周期以及采样单元之间相互独立;(3)无未模拟到的异质性,且都可用变量来解释;(4)物种鉴定正确,无错误识别。根据此假设条件,由于东北虎捕食的家畜主要为牛(张常智,2013),以家畜牛的日行进距离为依据(常国军,2014),把研究区域划分为3 km ×3 km 网格单元,在独立网格单元中随机选取一个人虎冲突事件的位点数据,来满足采样单元相互独立。

占域模型的构建需要每个时间段中探测到和未探测到数据。“1”代表在某采样单元有人虎冲突事件发生,“0”表示在该采样单元未探测到人虎冲突事件的发生。以1 年为1 周期,连续5 年不间断探测,由此形成人虎冲突事件探测历史,以构建单物种单季节占域模型。为此选定12 个占域率协变量来参与模型的拟合(表1)。

该研究所建立的单物种单季节占域模型是在软件Presence (MacKenzieet al., 2006) 中实现的。使用SPSS 20.0 将各变量进行标准化处理,利用Pearson 相关性分析检验12 个连续协变量之间的相关性,将显著不相关的变量进行随机组合,然后利用所有协变量组合在Presence 中进行模型拟合,完成占域模型的构建。在得到的所有拟合模型中剔除不收敛的模型(Longet al., 2011),并将剩余模型根据赤池信息量准则(Akaike Information Cri‐terion,AIC)进行排序以判断模型拟合的优劣程度,ΔAIC ≤2 的模型为需要保留的等价最优模型(Burnham and Anderson, 2002; Berger and Barbieri,2004),完成模型的选择。将所列出的最优模型中含有相同协变量的模型权重值相加,得到该协变量的权重值,权重值代表了协变量对人虎冲突占域率的影响程度。在没有单一模型满足赤池信息量权重值(AIC Wgt) ≥0.90 的情况下,利用B.Mitchell (www. uvm. edu/%7Ebmitchel/software. ht‐ml)设计的电子表格来进行模型平均(Burnham and Anderson,2002),通过重新计算赤池权重来评估其平均系数(β)和各自的95%置信区间,以此获取模型的参数估计值,判断协变量参数对模型的影响程度。

2 结果

2016—2020 年共计发生人虎冲突事件259 起。其中主要损失牲畜为牛的233起,占总冲突事件的90%;其次为马,共18 起,占7%。从时间上来看,人虎冲突事件主要发生在每年5—7 月,其次为8—10月。

根据占域模型研究方法的前提和要求,167 起随机人虎冲突事件被用于模型的构建。通过对拟合模型的筛选得到43 个收敛模型,其中ΔAIC ≤2的最优模型有6 个(表2),分别是psi(al,as),p(.);

表2 人虎冲突占域模型的选择结果Table 2 Selection results of human−tiger conflict occupancy model

psi (as, nprey), p (.);psi (nprey), p (.);psi (as, nr,nprey), p (.);psi (as, n1, n5), p (.);psi (al, as, n5),p(.)。这6 个最优拟合模型中包括6 个协变量:海拔、坡向、距居民区的距离、距针阔混交林的距离、距主要道路的距离和距猎物出现点的距离。

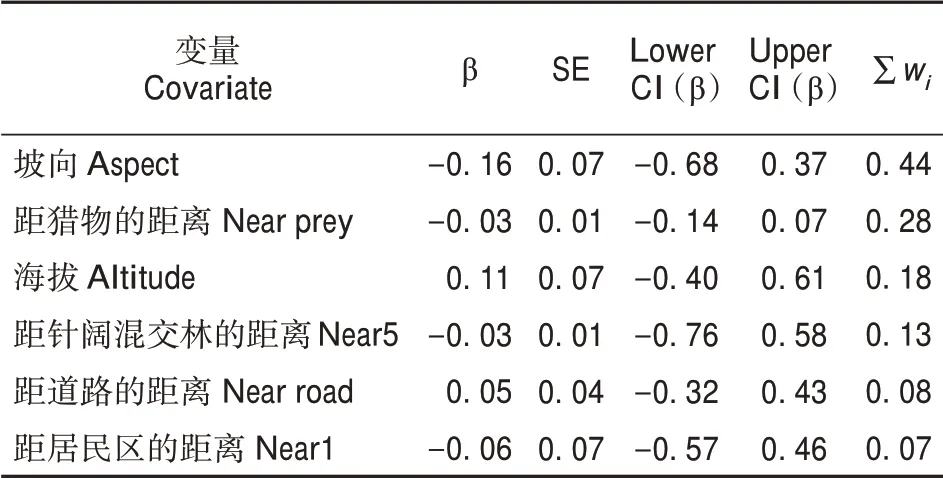

结果显示,对人虎冲突事件发生影响最大的因子为坡向,权重值(∑wi) 为0.44,其次为距猎物的距离(∑wi= 0.28)、海拔(∑wi= 0.18)、距针阔混交林的距离(∑wi= 0.13)(表3)。6个影响因子表明,人虎冲突事件主要发生在中高海拔的阴坡,以及东北虎猎物活动较频繁的区域。此外,东北虎捕食家畜发生在针阔混交林林型中的概率更大,且远离道路和居民点。

表3 影响人虎冲突的变量参数估计值Table 3 Parameters values of variable affecting human−tiger conflict

3 讨论

人虎冲突的研究对我国东北虎种群的恢复和保护具有重要的意义(Qiet al.,2021)。老爷岭南部珲春地区是东北虎在中国的重要栖息地,是东北虎从俄罗斯向中国扩散的重要廊道(Hebblewhiteet al., 2012)。占域模型已被广泛应用在生态学研究中,有关研究包括物种分布(Kéryet al.,2013)、物种与栖息地之间的关系(Linkieet al., 2007;Karanthet al., 2011)、群落多样性动态和指标(Roveroet al.,2014)等,模型使用已较为成熟。本研究利用占域模型,基于坡向、坡度、海拔、距居民区距离等12 个因子和259 起人虎冲突事件,分析了珲春地区人虎冲突的分布特征,研究结果表明人虎冲突主要发生在远离居民点和道路的针阔混交林的阴坡位置,这对于珲春地区的人虎冲突风险管理具有重要参考意义。

地形地势影响人兽冲突高危区域的分布(史晓昀等,2019),会对人虎冲突事件的发生产生一定影响。人虎冲突事件主要发生在中等海拔的阴坡位置,这与家畜及猎物的食草作用以及植被的生长偏爱有关。在野外,家畜会自行寻找喜食的禾本科和莎草科植物(李叶等,2013),阴坡土壤含水量高,禾本科和莎草科植物丰富度最高,阳坡次之(张倩等,2019),同时在中等海拔地区植物丰富度最高(刘玉祯等,2021),家畜主要聚集在满足该条件的山坡进行采食,增加了以捕食牲畜为主的人虎冲突事件发生的概率。

东北虎猎物的分布对于东北虎的捕食行为具有重要影响(Karanth and Stith,1999; Miquelleet al., 2005),猎物的空间分布对调控食肉动物分布和捕食行为起到决定性作用(Carteret al., 2015)。林间放牧的家畜与东北虎猎物产生食物生态位重叠(毕帅奇和毕俊怀,2009;吕忠海等,2020),导致家畜与东北虎猎物活动在相同或相近的区域。考虑到捕食成本,东北虎在重叠区域更偏向于捕食体型较大、行动能力较弱的家畜(Zoharyet al.,1998; Landaet al., 1999),如牛。因此东北虎猎物的活动范围对以捕食牲畜为主的人虎冲突事件的发生具有一定影响。

在阔叶林、针叶林和针阔混交林3 种林型中,针阔混交林对人虎冲突发生的影响更为显著。相对于针叶林,阔叶林和针阔混交林这两种林型的郁闭度更高,有蹄类动物和家畜活动更为频繁。本研究结果显示距针阔混交林距离是影响人虎冲突发生的重要因子,而针阔混交林更适宜东北虎的生存(李冰,2009;李维平等,2017)。因此在东北虎生境中应禁止家畜的自由活动,可减少人虎冲突事件的发生。此外,人虎冲突远离道路与村庄居民点,是东北虎躲避危险的一种行为表现(Wanget al.,2018;Xiaoet al.,2018;Yanget al.,2019)。

保护管理建议:减少人虎冲突对于提高东北虎种群的保护成效至关重要。首先,人虎冲突事件的发生受环境因素的影响,主要发生在家畜野外觅食地点和为东北虎提供更好的隐蔽条件的针阔混交林,因此,应禁止在东北虎活动频繁的针阔混交林中放牧,并加强其他东北虎活动区域的放牧管理;其次,人虎冲突的发生虽然远离道路和人类居住地,但也应依据东北虎的分布范围以及人类活动的范围和频次,划定不同等级的人兽冲突管理区域,制定人虎冲突防范指南,提高当地社区的保护意识。