教学学术牵引机制下新文科课程改革设计与评价

2022-03-19易魁谌雅雁

易魁 谌雅雁

摘 要:教育部提出“新文科”建设方略以实现立德树人的宏伟目标,再次将培养高质量人才的教育改革理念推向高潮。文章在解读新文科内涵的基础上,着力探究教学学术牵引机制在新文科课程改革中的作用机理,构建教学学术牵引机制下的课程设置指标体系并形成标准课程改革框架,探讨未来新文科课程设计策略的基本要素和思考理念,形成高等教育内涵式发展的科学思路。

关键词:教学学术;新文科;课程改革;高质量发展

中图分类号:G420 文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2022)02-0011-04

一、引言

“立足新时期,担当新使命”是习近平总书记给予我国新时代发展的新定位,为高等教育发展指明了崭新方向。回顾我国高等教育发展历程,显现出明显的阶段性特征,可分为摸索期、调整恢复期、追赶超越期,高等教育事业从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”是国家教育发展的必经之路[1]。为促进我国高等教育逐步成熟,教育部于“十三五”规划期间提出了详实改革方案,从高校人才培养、思政工作和科技创新视角提出了高等教育内涵式发展的明确要求[2-4]。本科教育是高等教育的基石,振兴本科教育是满足我国人才需求以及人民期望的关键所在,是推动大学教学质量提高的重要切口,其关键在于提升教师教学质量、提高学生学习效果,以教学学术理念为指导有效提高教师教学能力。为顺应新时代要求和适应新技术发展,教学学术理念的普及与深化正成为促进本科教育可持续发展的重要引领[5]。

自改革开放以来,我国教育发展目标已从寻求知识存量转变为寻觅知识增量,文化内涵在知识话语体系中占比逐渐增大[6],教育部高教司指出,社会大变革时代是哲学社会科学大发展的时代,在此背景下新文科教育战略顺应而出。如何通过教学学术模式优化促进高等教育课程改革,从而输送我国社会亟需的高质量人才,已成为学界探讨的热门话题。当下学界,已经围绕新文科视域下课程改革问题进行了较为广泛的研究,研究内容涉及了高校新闻传播学科教育改革[7-8]、新文科背景下财经类高校应加强计算机课程教育[9]、新财经教育改革[10]、新文科背景下旅游管理专业课程改革[11]、新文科视野下档案学科发展空间及改革方法[12-13]、外语学科跨学科建设等[14]。针对新文科背景下高等教育课程改革核心要素的研究已逐步丰富,包括紧密结合信息技术发展、培养学生数字思维、加强学科间交叉融合、创新教学方法和内容、设计课程考评制度、提升教学过程的互动性和以人才培养为中心等内容[15-19]。

总而言之,新文科背景下各学科都在积极寻求通过课程改革来培养本专业高层次人才,从而实现知识强国。本文以市场营销学课程为例进行课程改革与实践,对照改革前后的教学成果,尝试探索并不断优化课程设计与安排,通过完善和打造精品教学学术课程设计策略,构建探索中国特色文科培养体系的有效路径。

二、新文科课程要求与教学学术牵引机制

(一)新文科课程知识构成

追溯新文科模式由来,学界普遍认为“新文科”概念源于美国高等教育改革,由美国西拉姆学院于2017年提出,经过一系列发展,已有基本雏形[20]。我国于2019年4月29日提出“新文科”高等教育改革概念,教育部、中央政法委等十三个部门要求全面实施“六卓越一拔尖”计划2.0,发展新工科、新医科、新农科、新文科,推进全面振兴本科建设,实现高等教育内涵式发展,培养具有爱国情怀的新青年文科人才[21]。

新文科发展模式的正式提出标志着教育部首次将文科与工科、医科、农科放在同等重要的位置,高等教育界人文社会学科边缘化的处境有所改善。正如学者张琳所说,新文科建设需要打破传统学科之间壁垒,以大学科视野推进学科之间的交叉融合[22]。还有学者提出新文科建设不是简单的学科交叉,而应当更加注重结合实际。段禹认为,新文科应注重文科由学科分类导向转变为现实需求导向[23]。也有学者注意到“中国特色”问题,如陈凡认为,新文科建设应从人才培养的角度思考,凸显教育改革中我国特色文化内涵[6]。根据教育部精神和已有研究成果,本文基于新文科建设对新时代高等教育文科课程知识构建的认知与理解,归纳总结出如下几点要求:一是牢牢把握以学生为中心的教育理念,塑造更加自主开放的学习环境,在专业培养上加大“金课”建设力度,坚持学科重组,形成文理交叉,为学生提供综合性跨学科学习;二是转变新文科教学内容,由传统文科教育以继承为主转向以创新为主,在继承传统文科基础上发展、提高、创新,从而紧跟时代潮流,培养出符合国家发展需要的人才;三是及时更新课程设置,以学科交叉设置丰富内容,根据市场需求有针对性地设置专业课程,密切联系社会、深入了解社会、服务社会,使得学科专业课程结构更加合理;四是随着科學技术的不断创新,新文科授课方式亟需多元化元素的注入,大量新技术应当被有效运用到教学当中,授课教师应善于利用新型科技技术满足课程实践的需求;五是破除象牙塔式研究壁垒,积极主动为社会、国家、政府发展需求服务,成为国家和政府决策的可靠支撑;六是立足中国国情,大力弘扬中华民族优秀传统文化,不断赋予教育改革新的时代内涵,向世界彰显中国智慧、中国方案,成为全人类共享智慧结晶,引领世界文化快速发展。

(二)教学学术牵引能力分析

“教学学术”是1990年美国教育家、卡内基教学促进基金会主席厄内斯特·L·博耶(Ernest L.Boyer)面对“重科研、轻教学”的社会现状所提出的观点,他认为学术不仅是学者的科学研究,还应当成为促进教师积极结合实践将知识以合理、易接受的方式传递给学生的理念。教学学术的提出重新定义了学术范畴,打破了教师把教学与科研相互独立的固有思维,唤醒了学者教学的责任义务,坚持教学学术思想能够有效提高高等教育教学质量 [24]。如今,国家倡导振兴本科战略,越来越多的学者研究教学学术,探究教学学术通过不同方式的呈现对教学效果的影响。

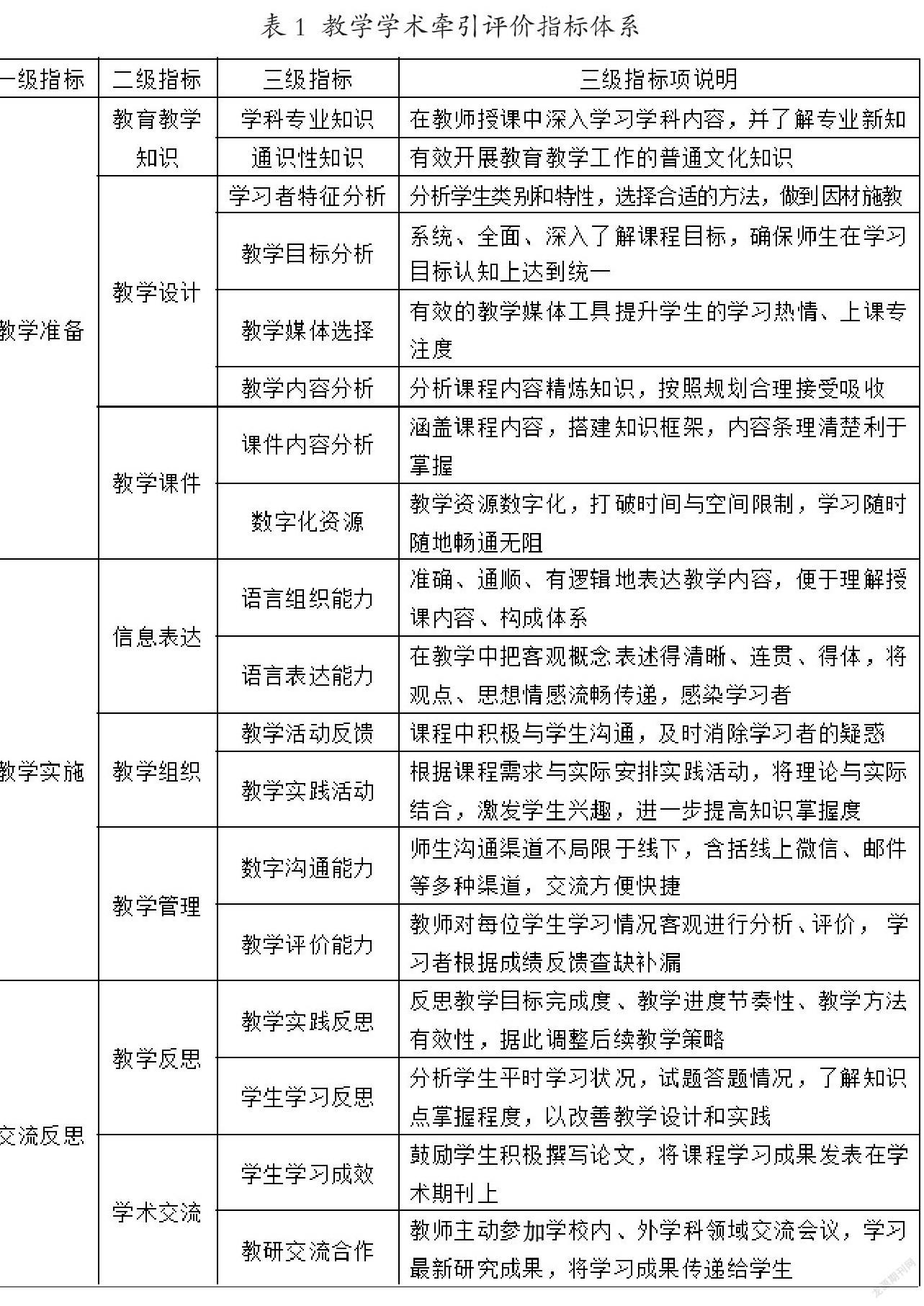

一方面,教师在正式开始教学之前,通常会花费一定的时间用于教学准备,减缓其授课时心理压力,增强教学自信,激发更高的教学热情,有效提升教学效果。优秀的教师往往会在教学前花费数倍于课堂教学的时间进行教学准备,以消除不确定性、预设可能遇到突发状况的解决方案、制订充分合理的教学计划,确保教学工作顺利开展。教学准备主要包括教育教学知识储备及教学设计安排,教学开展的基础是教师传授通识教育,运用恰当的方式方法完成培养学生的人性教育,关于生活、道德、情感、理智等方面和谐发展,从而促进学生独立思考、将不同课程的知识融会贯通,基于此,教师要精心备课、深入学习学科内容、主动阅读相关期刊、参与学科交流论坛、及时学习专业前沿知识,以便丰富教学内容、激发学生积极性。在教学设计方面以研究学习者的特征和编排教学内容为基础,明确课程的教学目标,确保师生在学习目标上达到统一,筹划合适的教学方法提升学生的学习热情与上课专注度。结合设定的教学计划,辅之教学资源,实现教学目标达到教学效果最大化。教师的教学课件应贴近课程内容,按照逻辑顺序整理归纳形成知识体系,将教学资源数字化,上传至网络平台打破学习的时间与空间限制。

另一方面,教学实施阶段对学生而言尤为重要,直接影响着立德树人教学目标的落实和完成。教学实施的核心在于教师表达能力、教学组织能力和教学管理能力。表达能力是整个教学实施阶段的基础,教师的语言组织能力和语言表达能力体现在教学过程中准确、流畅、有逻辑地讲授教学内容,使学生理解授课内容、形成知识体系。教学组织是教师为了达到教学目标,同学生组合起来进行教学活动,课程中教师积极与学生沟通,为学生答疑解惑。教师为鼓励学生学以致用,根据课程需求与实际组织实践活动,将理论与实际结合,激发学生学习兴趣并提高学生实践能力。按照教学的规律及特点,教师对教学工作进行组织、监督和控制活动称之为教学管理。教学实施阶段教师采取作业、问答、考试等方式对学生知识点掌握情况进行考察,了解学生的学习情况以及教学目标的达成程度,据此调整教学进度和教学方法,同时学生也能够知晓自身能力水平,借此查缺补漏。

然而,教学课程结束并不意味着教学的结束,教学如要升至学术高度,应当进一步实现教学过程和科研过程的一致化应用发展,继而完成发现问题、查找资料、解决问题、分析和反思整个研究过程。教师可以依据教学实践进行反思,对比预设和实际的教学目标完成度、评估教学方法的有效性,调整教学策略,并且分析学生平时学习状况、试题答题情况,了解知识点掌握程度,以改善教学设计和实践。教师课后应当及时总结归纳教学成果,同时应当鼓励学生将课程知识转化为学习成果。教师通过教学准备、教学实施、交流反思,不断设计、改善、实践教学工作,对强化学生学习效果作用显著。基于上述分析,研究初步构建了包含3个一级指标、8个二级指标、18个三级指标的教学学术牵引机制指标框架,如表1所示。

三、研究结论

综上所述,本文探索并构建了教学学术机制牵引下的课程框架体系,以此为依据对课程设计策略进行改革并取得了良好的效果,佐证了教学学术牵引机制的优势作用。具体来看,新文科课程改革可从教学学术的教学准备、教学实施、交流反思三个方面入手。教学前教师主动学习专业知识与通识教育知识,分析学生的特征,运用多样、合理的教学方法激发学生学习主动性,进一步提升教学质量;教学实施过程中有意识地总结信息表达的效果,不断精炼语句构造话语体系,充分与学生沟通,提高教学互动性;课程的结束并不意味着教学的结束,教师必须做好交流反思工作,鼓励学生积极转化学习成果,对照实际与设定的教学目标调整教学策略。重视教学学术引领高等教育从业者回归教育教学本身,全面振兴本科教育,此外在授课过程中应加强思想品德、职业素养的培养,帮助学生树立正确的“三观”,达到传授知识与价值引领的有机统一,真正实现教育教学中立德树人的目标。我国目前文科课程体系存在着理论授课内容偏多、实践课程偏少,教学内容陈旧、脱离现实需求,教师备课不够用心、教学要求不够严谨等问题,而部分教师对教学不够重视,在教育教学中投入不足,授课内容和形式单一枯燥,教学质量评价不够完善是产生这些问题的主要原因,究其原因是高校人才培养方向与社会需求存在偏差,教师评价体系存在以科研为主轻视教学的结构性矛盾。新时期各高校应始终将教学质量与教学效果放在重要地位,充分发挥教学学术的牵引机制,打造符合社会和行业发展需求、蕴含人文精神与文化内涵、融合新技术科技与理论知识的新课程设计体系,真正造就新文科背景下的优质课程体系。

参考文献:

[1]邬大光.努力探索高等教育的“中国经验”[J].中国高教研究,2019(12).

[2]钟秉林.关于“十三五”期间深化研究生教育改革的建议[J].教育与职业,2016(10).

[3]李元元.以创新发展理念推动中国特色世界一流大学建设[J].国家教育行政学院学报,2016(7).

[4]林蕙青.抓紧做好高校“十三五”规划适应新形势、实现新发展[J].中国高等教育,2016(7).

[5]李志河,潘霞.新时代高校教学学术共同体的蕴意与构建[J].现代远程教育研究,2020(6).

[6]陈凡,何俊.新文科:本质、内涵和建设思路[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2020(1).

[7]傅琳雅.新文科视野下高校新闻传播学科教育改革——评《实践教学与新闻传播人才培养创新研究》[J].新闻与写作,2021(3).

[8]童兵.新文科建设和新闻教育改革路径的拓展[J].中国编辑,2021(2).

[9]韩作生,林培光.新文科背景下面向财经类高校的大学计算机课程建设[J].中国大学教学,2021(Z1).

[10]王重润.新文科背景下新财经教育改革路径及案例研究[J].黑龙江高教研究,2020(12).

[11]黄震方,黄睿,侯国林.新文科背景下旅游管理类专业本科课程改革与“金课”建设[J].旅游学刊,2020(10).

[12]周文泓.新文科背景下我国档案学科的前景展望[J].情报资料工作,2021(1).

[13]王晓园,徐辛酉,刘娟娟,等.新文科背景下档案学专业非理论讲授方法及其效度考核[J].档案学通讯,2021(1).

[14]何莲珍.新文科与外语学科建设——综合性大学的探索与实践[J].中国外语,2021(1).

[15]权培培,段禹,崔延强.文科之“新”與文科之“道”——关 于新文科建设的思考[J].重庆大学学报(社会科学版),2021(1).

[16]王关义,万安伦,宋嘉庚.新文科背景下加强出版学科建设的思考[J].出版发行研究,2021(2).

[17]马骁,李雪,孙晓东.新文科建设:瓶颈问题与破解之策[J].中国大学教学,2021(Z1).

[18]魏志鹏,杨克虎.循证社会科学视角下的新文科建设路径研究[J].兰州大学学报(社会科学版),2021(1).

[19]崔延强,段禹.新文科究竟“新”在何处——基于对人文社会科学发展史的考察[J].大学教育科学,2021(1).

[20]樊丽明.对“新文科”之“新”的几点理解[J].中国高教研究,2019(10).

[21]光明日报全媒体记者.新文科怎么建?学科跨出去,文理 融起来[N].光明日报,2019-07-24(8).

[22]张琳.立足交叉学科 推进新文科评价[N].中国社会科学报,2020-11-17(1).

[23]段禹,崔延强.新文科建设的理论内涵与实践路向[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2020(02).

[24]吴绍芬.大学“教学学术”内涵与路径求索[J].江苏高教,2012(6).

2388501186295