19世纪西方安魂曲死亡意识流变

2022-03-18胡伟

胡 伟

(安徽艺术职业学院 安徽合肥 230601)

悼亡与超度是安魂曲永恒的主题,亦是人们面对死亡自然生发的情感特征,死亡意识自安魂曲产生之日起就存在于作品创作中。19世纪安魂曲不仅在音乐结构、作曲技法、文词、语言以及艺术风格和演出形式等方面表现出多元形态,而且在对待死亡价值和生命意义方面也折射出多样的死亡观念,既有对宗教仪式安魂曲死亡价值的保守和坚持,也为安魂曲注入世俗生命观,在探索死亡表现内在自然本性的同时融入能够触动感官、直入心灵的浪漫精神元素,安魂曲的死亡意识呈现出更加复杂多样的人文意蕴。

一、宗教音乐世俗情感的注入

19世纪的欧洲处于社会转型时期,新旧价值体系和文化艺术观念相互碰撞,面对社会前途和个人命运的不确定性,人们将目光重新投向宗教彼岸世界,通过一些神秘的、非理性的因素来找寻生命归属和精神寄托。安魂曲所具有的宗教仪式感、上帝救赎力以及弥漫着死亡气息的神秘性,极大地满足了浪漫主义作曲家表达自我超越有限生命、摆脱俗世凡尘到达天国世界的渴望与追求。

勃拉姆斯安魂曲的音乐灵感如同巴赫和许茨一样源自对宗教信仰的忠心诚意,悼亡与追思的表达没有采用安魂曲传统的程式性结构和仪式性经文,作品用饱满的宗教情怀赞美上帝的博爱与仁慈,回避了令人震慑的末日审判,没有给灵魂为“末日经”的到来做准备,却给予失去亲人者以安慰[1],在19世纪华丽和声色彩包裹下表现出对个人的生命和存在价值的深切关注,更加注重宗教意义下死亡对于个体生命的悲剧意义。柏辽兹的安魂曲更具听觉冲击力,这部受到法国革命环境影响和革命音乐启发而产生的宏大音乐,集模仿古典风格演奏方式的高雅和渲染宗教世界末日题材的恐怖于一身,具有浪漫时期盛行的宗教情感和死亡观念,柏辽兹试图通过开发他可以获得的全部风格和音乐力度来重塑他那个时代的宗教音乐[2],他颠覆了传统意义上对死亡的认知,在直面死亡的英雄主义式的死亡意识里夹杂着柏辽兹对于自身生存困境的焦虑与不安。这种死亡审美以人本思想为基石,由注重死亡的群体意义转向自我体认,对于死亡的艺术表现也更加贴合世俗生命的现实要求。

浪漫主义作曲家采用弥撒文本来完成自己的音乐创作,并非为了在教堂弥撒仪式上演奏,而是使之成为自我认知和个性情感表达的载体。[3]勃拉姆斯安魂曲宣称为全人类而作,柏辽兹为法国革命庆典而作,威尔第是为纪念意大利作家亚历山德罗·曼佐尼而成,福雷认为创作安魂曲是因个人兴致使然,德沃夏克安魂曲受英国伯明翰音乐节约稿而作,凯诺比尼则为自己的葬礼准备男声合唱的安魂曲,圣·桑安魂曲具有新古典主义音乐倾向,舒曼安魂曲文本选择自由,适合音乐厅演奏。19世纪安魂曲中传达的不是一般普遍共性的情感,而是个体面对死亡时的喜怒哀乐,表现的是人的本真与独特、生动与鲜活。

二、对基督教救赎观念的认同和承继

基督教在本质上是一种救赎性宗教,安魂曲作为基督教安魂弥撒音乐,虽历经文化变革和世俗风格的影响,但其内在肌理和逻辑底色依然是基督教的。19世纪安魂曲死亡意识的表现之一就在于对基督教救赎观念的认同和承继,但是与之前的作品相比,所表现出来的死亡意象以及所反映的死亡意义已经有很大差别。

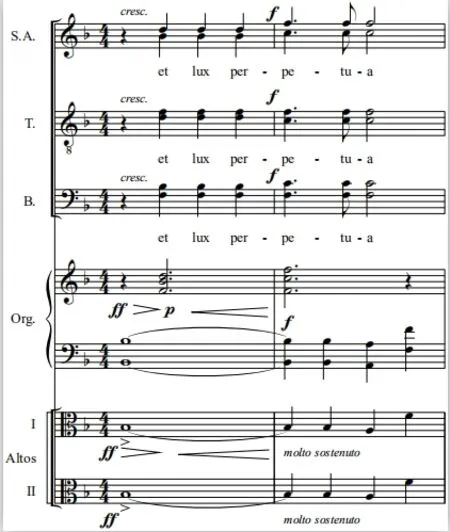

福雷的安魂曲着重永恒安息,将耶稣慈悲作为获得救赎的源泉,运用许多复古的创作手法,歌词采用早期音乐朗诵风格来配置,充满着格里高利素歌的颂唱效果,作品远离了浪漫时期的流行形式,音乐刻意优美铺陈而显得格外庄严肃穆又饱含深情,力求贴合在教堂举行安魂弥撒的凝重哀戚又安详温暖的气氛,作曲家对于生命终将获得永恒安息的信念贯穿于整个音乐中。安魂曲在d小调上拉开序幕,第8小节女高音声部唱出最高音(F),力度随之增强(f),诉说希望亡者得到永恒光亮照耀的愿望(例1),中心乐章“慈悲耶稣”以柔美、静谧的音乐气质传达安息信念,末乐章安详的音响证明彼岸世界值得快乐期待,不断反复的节奏和主音的稀释更加强化了永恒安息这一中心主旨[4]。在具有深切情感的宗教体验中呈现向早期死亡审美的回归,这是出于对生命意义的感悟和文化连续性的契会。

例1:福雷《安魂曲》第8小节

勃拉姆斯所寻求的救赎来自对爱的体验和信仰,亦即对以罪感救赎为基础的基督教文化成就的一种因爱而受难的认同,因为有爱,神与人、人与人能够相互牵引共处于宇宙空间。勃拉姆斯在第六乐章制造了“死被生吞灭”的意象,坚定地表达了死后复活的信念,强调这种超越无限的渴望能够给生者极大的宽慰与希望,用世人皆渴望的爱这一基本情感来充实因死亡而造成的无价值和无意义的虚空生存状态,改善因19世纪工业革命发展的负面影响而造成的人与人之间的疏离关系。在具有古典主义式均衡的音乐中隐藏着勃拉姆斯对人世的悲观,掩饰着他过度丰富的浪漫主义心灵需要救赎的渴望。

威廉姆·达森·豪(William Dawson Hall)曾指出,安魂曲之所以在19世纪广泛流行是由于人类内在自然本性对戏剧性情境的需要[5]。柏辽兹安魂曲是为一个民族的伟大时刻而创作的,其精神内核契合了那个时代人们对于死亡的诗意幻想和死亡意义的追求。柏辽兹用大篇幅的继叙咏,将上帝的仁慈、末日审判的威慑与信徒的呼求凝聚成作品的核心冲击力,表现出自身所具有的反叛精神和英雄般的斗志,紧张阴森的音响打破了请求上主垂怜、赐予安息的庄重平静气氛,死亡的肆虐和纠缠只是一场戏剧性的表演,最终被震耳欲聋的号角吹响的胜利所驱赶,达到收获成功与荣誉的自我救赎目的。

三、对死亡意象的诗意呈现

自从17世纪末日经的戏剧性风格被开发出来,到19世纪它经常被处理得情感强烈甚至极端,用夸张的音乐语言和表演形式渲染死亡意象成为一种时尚。这一时期作曲家特别钟情于用末日经的音效作为死亡的象征符号或者表征,其原有的戏剧性因素逐渐被赋予一种新的欣赏趣味[6]。

柏辽兹在安魂曲中制造一个庆典般华丽壮观的末世景象,不同于他在《幻想交响曲》中将末日经与魔鬼的轮舞同时演奏构成对位而具有的讽刺意味[7],第二乐章“震怒之日和神奇号角”的末日音效被刻意扩大,将死亡体验归入生命状态的一部分,有着强烈的置之死地而后生的超度意味。铜管乐器与打击乐器的咆哮声制造振聋发聩的末日审判效果,以具有终极意义的灾难性的毁灭预示着新秩序新世界的建立。随着调性的变换呈现出紧张、不安、恐慌、震颤的情绪,弦乐对正在级进的旋律进行半音化处理,增加和声的模糊性、多义性和游移性[8],弱化传统安魂曲寻求永恒安息的意境传达。柏辽兹凭借广场式宏大叙事的豪情将自己撤离神学世界,提醒世人末日不是终点,而是开端,与命运抗争只能依靠自己,人自身拥有无限可能性。

威尔第用最擅长的手法赋予自己加长版的末日经以辉煌的歌剧效果,乐队与合唱在g小调上以强劲的力度(ff)暴风骤雨般出现,有力的重音、急速下行的半音阶、快速前进的十六分音符(例2),威尔第用具有指向性的音型呈现出实实在在的死亡场景,运用不同的力度和速度来表达频繁变换的音乐情绪,从震怒、恐慌、祈求乃至顺服、虔诚,完全按照人的情感变化来造型末日景象,将死亡审美投入人的范畴来考量。末日审判已不是人与神的对话,而是人的内心情感驱动和启示下的死亡想象和体验,这种死亡感知不仅限于人外在的感受,同时亦是生命的内在隐痛。威尔第显然质疑神的救赎力,末日音调贯穿在整个末日经篇章中,上帝的降临只带来惩罚而没有希翼中的仁慈。这样的死亡认知和死亡审美既来自个体对死亡的切实体验,也是浪漫主义文化视域下的生死感悟。

例2:威尔北《安魂曲》节选

福雷虽然没有为安魂曲写作完整的末日经乐章,但末日经的歌词仍然出现在“拯救我”乐章中,用最响亮、最富戏剧性的音效描写震怒之日,仅仅十六小节乐段达到了通常“末日经”乐章震撼磅礴的效果。音乐层层交织紧凑回绕,在乐句内的小分句制造出来的音乐张力,动态跳进与静态长音、弦乐和管风琴与铜管乐器、乐队与合唱等对比元素交替融合而层叠出多种音型,淋漓尽致地表现了末日来临以及人们面对死亡的无助恐慌的情绪和急切的呼求。经历短暂的末日折磨和灵魂洗礼,福雷将人们领进天国,女高音甜美的歌声描画出天使引路、诸神迎接的圣洁景象,竖琴透亮的音色表明前路光亮而美好。天堂是人获得永恒和无限的居所,是基督徒得救灵魂最终归属的故乡[9],大提琴和管风琴演奏的和弦长音带来的永恒与安宁,天堂不再是遥不可及的上帝之城,而是可以快乐期待的未来居所。

结语

安魂曲历经文化变革、浪漫主义思想的演进和世俗风格的影响,由之前的宗教仪式转向世俗意蕴;由众教徒追思亡灵、颂唱上帝转为个体对生死的体验与情感呈现;从凸显宗教意旨、为宗教神学布道的一元化向彰显个人意识和个性化的多元形态嬗变,其死亡意识的流变所呈现的多种形态是十九世纪欧洲社会文化意识发展的必然反应。作曲家用诗意思维对当时文化形态下形成的死亡价值和生命意义做出深刻的阐释,以多元的音乐形态表现多维度的形象与抽象扭合的思维模式,折射出死亡与不朽的生命直观与个体法则,以及把世界、现实领悟为一种“艺术机体”的浪漫哲学。