泗州戏的音乐文化形态分析*

2022-03-18王善虎

王善虎

(宿州学院音乐学院 安徽宿州 234000)

国家级非物质文化遗产泗州戏起源于清乾隆年间的苏北海州(今东海县),发展、成熟于今天的安徽泗县(古称泗州)。优越的地理环境,厚重的淮河文化底蕴滋养了泗州戏艺术。[2]

一、泗州戏的板式

泗州戏是典型的板腔体戏曲剧种,先有板,后有腔,板式结构的变化直接带来泗州戏音乐唱腔的变化。因此,研究泗州戏的音乐形态,首先应从泗州戏的板式入手。

(一)常用板式

泗州戏以有板无眼的1/4拍子和一板一眼的2/4拍子记谱为主,但在速度与表现形式上却有很大的区别。

1.【慢板】是泗州戏常用的一种板式。它的特点是节奏舒缓,速度约为=25—50拍,旋律性强,演员可以依据自身嗓音特点和剧情的需要,自由运用各种“花腔调门”,曲调的伸缩性较大,最能体现泗州戏迷人的唱腔特点。

2.【二行板】多为有板无眼的1/4拍子。依据速度的变化,可以将【二行板】进一步细分为=80—100拍的【慢二行】,=100—150拍的【二行板】,=150—200拍的【快二行】。【二行板】的速度比慢板要快,适合说唱,重在体现轻松、愉悦的情绪,在剧中多用于表现戏剧人物热情开朗的性格特点。

在此项项目开展的过程中,预制厂构件一般都会用于剪力墙安装过程中,其选择的新型的螺旋用来连接混凝土,这样就形成了一个混凝土剪力墙。在进行安装的环节时,施工的工人讲钢筋插入到准备好的螺栓中,然后将水泥砂浆灌注到预制的空洞里面,以此来实现固定外墙板的作用。这种整体性的连接加强了房屋建筑的抗震能力,降低了连接的成本,减少了恶劣环境对项目的负面影响。

3.【数板】可以分为两种,一种是只有节奏而无旋律的“数念”,每句唱词的字数不受限制,多为丑角所用;另一种是“数念”+“演唱”的方式,适宜于一般性的叙述。【数板】常用于演唱不能充分抒发剧中人物的情感时,就用【数板】来表现。[3]如王小《小毛驴是我的老伙计》唱段,见图1:

图1 王小《小毛驴是我的老伙计》唱段谱例

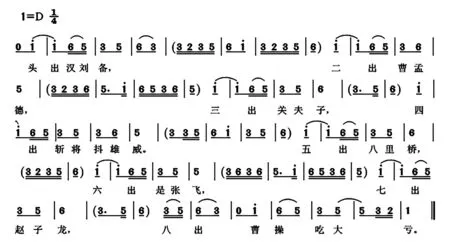

4.【五字紧板】又称【五字紧】,因唱词五字一句而得名。【五字紧板】的速度比较快,要求演员咬字吐字清晰,表演干净利落,多用于表现戏剧人物情绪激动、愤怒或大发雷霆的场景。如《红灯记·大书观》中《头出汉刘备》选段[4],见图2:

图2 《红灯记·大书观》中《头出汉刘备》选段谱例

(二)辅助板式

除常用板式外,还有在反映特定情绪或展现特定场景时使用的辅助板式,它们虽然不常使用,却是丰富泗州戏唱腔色彩不可或缺的板式结构。

2.【连板起】又名 [连毛薅]。它的特点是由散板吟唱开始,句间可奏间奏补充,当唱到高潮时,加虚字“嗯”拉腔,连板起结束。[5]【连板起】是泗州戏特有的一种板式,对演员的气息、音准、节奏以及声音控制等方面有很高的要求,没有一定的舞台经验和深厚的演唱功力很难完成,可以说是衡量艺人水平高低的试金石。 如泗淮花《不羡燕子双双飞》唱段,见图3:

图3 泗淮花《不羡燕子双双飞》唱段谱例

3.【大调板】也称【大掉板】,男女腔均有。这种板式多出现在篇幅较长的唱腔中,随着戏剧矛盾冲突的加剧,戏剧人物情绪的逐渐上扬,音乐与唱腔的速度越来越快,当矛盾冲突、戏剧人物情绪以及速度达到高潮时,演员突然用一种腔调把板(节奏)降下来(慢下来),体现戏剧情节、戏剧人物情绪的前后强烈对比。

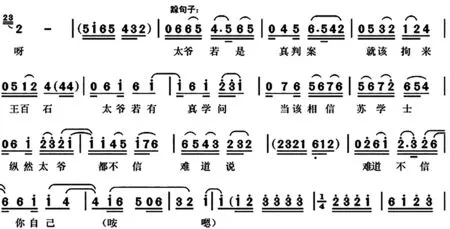

4.【垛板】又叫【垛句子】。【垛板】常与【慢板】结合使用,其特点是字多腔少,唱词紧凑,中间不用过门,主要用于叙事和诉说。如张钟灵《八百年来经风雨》唱段,见图4:

图4 张钟灵《八百年来经风雨》唱段谱例

除了以上介绍的常用板式与辅助板式外,还有一些如【导板】【飞板】【散板】等板式则是借鉴吸收了京剧的板式,根据传统泗州戏中的“撩也子、起腔、行腔和后腔”等糅合提炼而成,它们是对泗州戏板式的有益补充与完善。

(三)别致的节奏

泗州戏的节奏别致而有特色:前半拍休止、后半拍起唱是泗州戏唱腔的典型性特点;连续的切分节奏运用。泗州戏这种既有典型意义而又别致的节奏运用,既有其主观方面的原因,即在泗州戏艺术界,存在一种传统观念,他们认为连续的顶板唱,会被内行嘲讽没有唱功,而贬为对角板,从而选择后半拍起唱,这样就会给人一种既有学问,而且唱功扎实的感觉;也有其客观原因,之所以选择这种别致的节奏型,是因为泗州戏一般都是采用有板无眼的拍节奏,连续的前半拍休止、后半拍起唱为连续切分创造了条件,使得连续切分成为必然结果。[6]

在泗州戏音乐唱腔中,板式结构与节奏不是孤立的,为表现剧情和塑造人物形象的需要,常常会在一个唱段中联合使用几种板式。如在泗州戏《出庄打个河南号》唱段中,就用到了【快二行】和【慢二行】两种板式;在泗州戏《二嫂挡车》剧目《你村里村外看仔细》唱段中,就使用了【散板】【慢板】【行板】【紧板】等多种板式。泗州戏的板式结构与节奏是泗州戏艺人集体创作的成果,凝聚了泗州戏艺人集体的智慧,集中体现了皖北人民的审美与认知,可以说,泗州戏的板式结构与节奏既是历史的选择,也是人民的选择。

二、音乐中的文化:泗州戏蕴涵的民族传统

泗州戏是历经两百多年风雨洗礼而保留下来的民族文化瑰宝,它是对历史文脉的传承和延续,凝聚着浓郁的民族文化精神。

首先,泗州戏音乐唱腔普遍采用传统的民族五声调式记谱,其“调门儿”多采用D宫调式和G宫调式。在泗州戏中,为充分展现戏剧矛盾冲突,塑造符合当地人民审美习惯的艺术形象,泗州戏的音域相对较宽,一般都在两个八度左右,这样的音域如果采用一个“调门儿”记谱,对于在舞台上既要完成表演,又要挑战音域极限的泗州戏演员来说,无疑是一项难以完成的任务。为解决这一难题,聪明智慧的泗州戏艺人在借鉴吸收其它姊妹艺术元素的基础上,采用了民族调式同宫系统转调和同主音调的方式记谱,这样可以随时进行宫徵调式的转换,既平稳流畅,又简单直接,甚至不需要过渡性的间奏,泗州戏演员就可以根据剧情的需要自由转调,既解决了泗州戏男女腔无法兼顾的难题(旋律太高男腔上不去,旋律太低女腔低不下来),充分展现男女腔的特色与优势,而且又具备浓浓的中国民族民间音乐特色。[7]

其次,泗州戏尤为重视偏音(清角和变宫)的运用。究其原因,一方面与泗州戏的传统有关。早期的泗州戏以串门卖唱代替乞讨,为博观众同情与慷慨解囊,所唱的曲调大都是哭诉身世的悲苦和生活的艰辛,偏音清角和变宫(4和7)因为音色的关系,恰好符合营造这一情绪的特点,因此,清角和变宫在泗州戏声腔中占有重要位置。另一方面与泗州戏编创人员主动打破传统作曲技法习惯的思想有关。在泗州戏创作中,泗州戏艺人历来重视偏音的运用,一些泗州戏艺人为营造特殊的音乐氛围和不一样的艺术效果,创造性的把清角和变宫放在唱腔的起始音位置,凸显了偏音的地位与作用。如王小《小毛驴是我的老伙计》唱段就是以偏音变宫起腔,而在泗州戏《四换妻》中的《民意为鉴识假真》唱段就是由偏音清角起腔。

这种突破传统作曲技法的做法,在近现代泗州戏剧目中还有很多,如在泗州戏《秋月煌煌》中,为表现桂姐难以接受族人安排拉偏套的刘柱,和最后在生活中建立深厚情感,不舍刘柱离开时的唱段中,多次使用了清角和变宫起腔。突出偏音(清角和变宫)的运用,已经成为泗州戏区别于其它戏曲剧种的一个典型特征,同时,也是其民族性特征的一个外在体现。

最后,泗州戏蕴含着浓郁的民族音乐文化传统,主要体现在以历史传说、民间文学和传奇等为题材的剧目创作上。如《真假包公》《樊梨花点兵》《鞭打芦花》等等,这些英雄人物与先贤志士都是一身正气,有为国为民甘于奉献,舍小家为大家的情怀;透过这些英雄人物与先贤志士的形象塑造,不仅表达了对民族英雄和民族美德的尊崇,更反映了人们浓浓的民族精神和爱国爱家的民族情怀。

三、文化中的音乐:泗州戏的地域性特点

泗州戏是土生土长的民间艺术,它根植乡土,记录了随时代湮没的文化记忆,凝聚了老百姓的理想、愿望与追求,体现了强烈的地域性文化特点。

首先,在泗州戏中,无论是传统大戏,还是现代生活小戏,几乎所有的唱词、衬词和语言道白一律用当地的方言。如在泗州戏《丁香厢房绣香囊》中,丁香有这样一句唱词:“我自过门三年整。”这里的“过门”在当地是指“结婚”(新娘从自己家出嫁到夫家)的意思。如在《拾棉花》唱段中“我要到东湖拾棉花”,这里的“湖”并不是“湖泊”之意,特指农村的“田地”之意;至于“东”则是指方位,“东湖”特指东边的田地。[8]

除方言和民间俗语之外,在泗州戏音乐唱腔中,还经常会运用一些民间谚语、歇后语或插科打诨之语,彰显当地人们诙谐、幽默与风趣的性格特点。

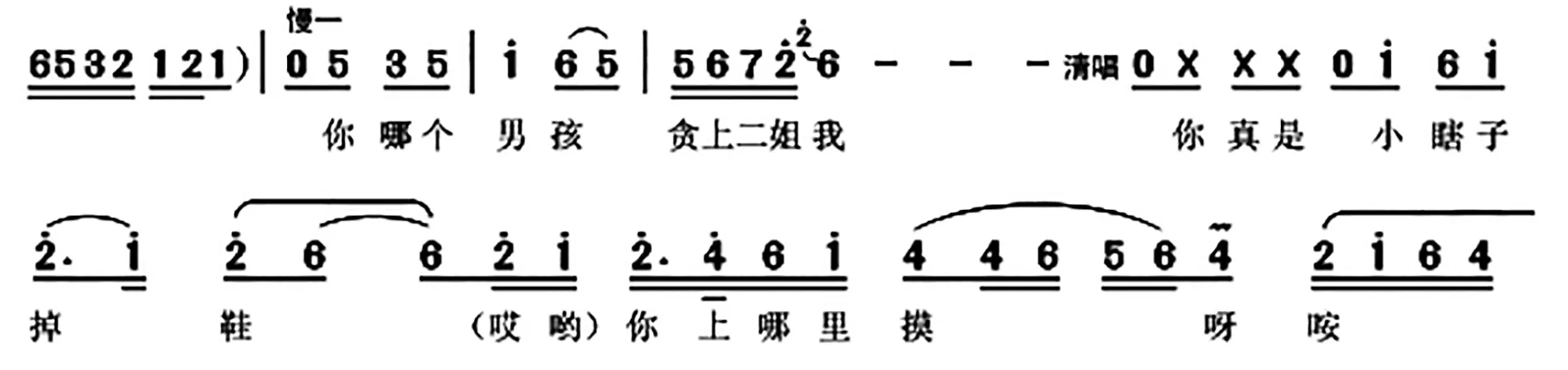

图5 《小二姐做梦》唱段谱例

在图5这两句说唱中,既有方言俗语,又用到了民间插科打诨之语,把深闺盼嫁的“小二姐”形象生动地展现了出来。还有如韩香梅《银蝶满天随风舞》唱段:“银蝶满天随风舞,梨花皑皑满山谷,千峰素裹颜如玉,万类彩妆如粉扑。”类似的民间谚语、歇后语或插科打诨之语在泗州戏中还有很多,这些富有乡土气息的语言融汇在泗州戏的每一个唱段中,显示了地方音乐文化的特色。

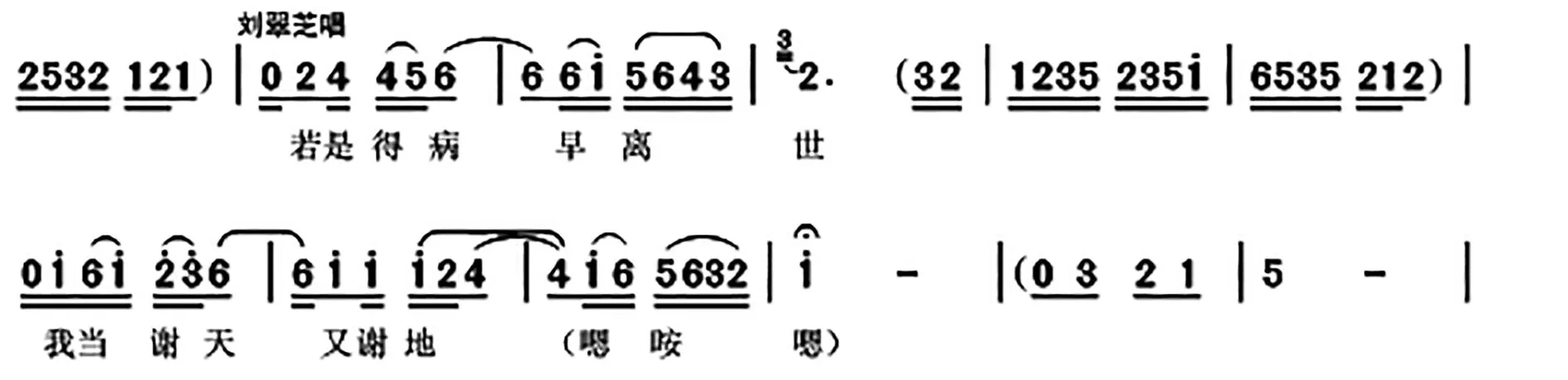

其次,泗州戏曲调源于当地的民歌、小调和劳动号子等,主要反映人民群众的日常生活与生产劳动场景。在泗州戏唱腔中,六度以上大跳音程运用普遍。如刘翠芝《见买主不由我泪珠直滴》唱段,见图6:

图6 刘翠芝《见买主不由我泪珠直滴》唱段谱例

在这短短的两句唱词中,不协和的七度上行下行音程就有2个,还有四五度音程,这种大跳音程在泗州戏中随处可见,几乎每个唱段都有,它既是泗州戏音乐唱腔的独特特征,也与皖北地区人民的日常行为习惯及语言特点密切相关,展现了说话大大咧咧,声调起伏较大,淳朴善良的皖北人民形象,在视觉与听觉上给人一种邻里家常、亲切而又热情的特殊感受。

最后,泗州戏的地域性特点主要体现在戏剧人物形象塑造上。在经典泗州戏剧目中,塑造的人物形象不仅反映了普通老百姓的审美视角,而且体现了传统“孝悌、忠恕、礼仪”的思想观念。如在泗州戏《风流村官》中,塑造的为乡亲们发财致富积极奔走、舍小家为大家的村主任王新洲形象;在泗州戏《二嫂挡车》中,塑造的敢作敢为、热心助人的泼辣“二嫂”形象;在泗州戏《万家灯火》中,塑造了新时代勇于拼搏、乐于奉献的工人许启金形象等等。在这些形形色色的人物形象中,他(她)们拥有共同的特点:他们都来自于广大人民群众,他们都勤劳善良,热爱生活,热爱家乡。他们健康向上的形象对于荡涤社会陋习和净化社会风气具有积极而重要的现实意义。

四、历时与共时:泗州戏鲜明的时代性特性

同其它任何一门艺术形态的发展一样,泗州戏经历了一个由原生发展到国家在场,由单一到多元的发展历程,具有鲜明的时代性风格特征。

原生状态下的泗州戏沿门卖唱乞讨痕迹明显,《要饭棍响叮当》就是对早期泗州戏艺人生活状况的真实写照。这一时期的音乐唱腔简单、粗糙,所唱的内容都是祈盼丰年、人伦五常及男女爱情故事等,只能在农村“跑坡”或“唱地摊子戏”。抗战时期,为团结人民群众,营造全民抗战的氛围,当时的皖北抗日民主政府组织泗州戏艺人排演了《打泗州》《全家抗日》《余乃贵打五河》等优秀剧目。经历了战火洗礼的泗州戏,在伴奏、音乐唱腔及剧目创作等方面均得到了发展,特别是依据社会发展形式,主动服务社会的能力有了很大的提高,奠定了今天“群众化、生活化和自然化”的表演风格。

新中国成立后,有了国家在场的泗州戏,逐渐摆脱了传统封建思想的束缚,形成了以土琵琶为主,编制相对齐全的小型民族乐队;音乐唱腔设计日趋科学、合理;剧本台词及舞台表演得到净化。排演了《拾棉花》《打干棒》《拦马》等一批既具有时代特点、又与老百姓日常生活息息相关的优秀剧目,推出了李宝琴、周凤云、霍桂霞等为代表的泗州戏表演艺术家。

改革开放以来,泗州戏艺人克服了由经济发展带来的文化娱乐形式多样化和戏迷流失严重的影响,积极改革与时代发展不相适应的音乐唱腔体系,借鉴吸收了新兴的电子音乐与流行音乐元素,创作了《老侉头》《要听还是拉魂腔》《醉了花鼓乡》等脍炙人口的泗州戏戏歌,把古腔古韵的泗州戏唱出时尚的魅力。进入新世纪,泗州戏在继承传统的同时,大胆尝试多元化创新,将西洋交响乐和民族戏曲相结合,以“拉魂交响”的形式演出泗州戏。交响乐的雄浑、奔放与泗州戏的高亢、粗犷、嘹亮相得益彰,丰富并延展了泗州戏的表演形式。稍后,这种“中西合璧”的演出形式迅速在安徽省各地及其它戏曲剧种展开,为戏曲在多元文化竞争中提供了发展的新样本。十八大以来,随着我国“树立文化自信,建设文化强国”战略目标的提出,泗州戏主动结合区域经济文化发展,对音乐唱腔的多元化和剧目制作的现代化进行了积极而有益的探索,创排了《文明乡村》《万家灯火》《哥哥莫要过河来》等一批能够反映民族精神,体现中国力量的优秀剧目。[9]近年来,伴随着全球化进程,泗州戏更是主动配合国家文化强国战略,对内加强兄弟剧种间的交流,坚定民族文化自信;对外在全球视野下弘扬中国精神,传递中国力量。

五、根植乡土:泗州戏的表演特色

泗州戏是在长期的社会生活与生产实践中形成的,其表演特色与皖北地区人民的性格特点、生活习惯及审美特点密切相关。据《中国戏曲志·安徽卷》记载:泗州戏与花鼓戏关系密切,在其发展的过程中,吸收过花鼓戏的艺人参加,艺人称之为“花鼓变子”;并吸收民间的各种艺术成分,创造了“压花场”。“压花场”是在长期的演出交流实践中,借鉴吸收了淮河两岸花鼓戏艺术中的舞蹈元素,结合本地区的生产与生活特点创造而成的一种表演形式。

“压花场”中的“压”是指把舞台“镇”(静)一下,是通过舞台上华丽的表演吸引人们的注意力,起到把舞台下妇女们的家长里短、儿童的嬉戏、商贩的叫卖声“压低(降低)”的作用;“花”特指舞台上的各种动作,即音乐、舞蹈、道具等各种花式表演;压花场中的 “场”当然就是指演出的场地了。

“压花场”分“单压、双压和三压”等三种形式。表演时,先由一个人(旦角)、两个人(小生和小旦)或者三个人在舞台上边唱边舞,压花场讲究“手眼身法步”等各部分的协调与统一,表演的步法与身段纷繁多样。[10]如剪子股、旋风式、鬼扯转、鸭子扭、十字转身、含金闪腰、搂腰抗肩、二龙出水等等。这些身段和步法均来源于生活,生动地展现了皖北人民的生活与劳动场景,特别是花旦的身段与步法,不仅展现了皖北女子的婀娜多姿,再结合迷人的“八句子”,更是风情尽致,勾人魂魄。

“压花场”除了在跑坡阶段,作为展示演员阵容进行专场演出外,进入城市后一般不再单独表演,更多的是贯穿于各个剧目之中,根据剧情和演出需要,灵活自由地摘选其中一段舞蹈身段加以运用,如泗州戏《打干棒》中用了“旋风式”,《拦马》中用了“百马大战”,《拾棉花》扑蝶的那场表演,运用了穿花凤、剪子股、鹞子翻身、卧鱼等多种步法与身段,生动地展现了“扑蝶”的场景;泗州戏表演艺术家陶万侠在《四换妻》跑驴追场中,更是突破创新,把“登山步与太空步”融入压花场的表演,既真实,又有现代气氛,令人拍手叫绝。

除了“压花场”之外,还有一种“抹帽子一赶三”的表演形式。在泗州戏早期 “唱地毯”和“跑坡”的演出过程中,受演员人手不足的影响,一个演员常常要同时扮演几个角色,但为了区别这些角色的不同,就会通过使用道具来转换身份。在泗州戏演出中,戴上帽子扮演的是一个角色(生角);抹掉帽子就成为了另一个角色;再换上头巾就又换了一个角色(旦角),不戴帽子时可以是二小、家眷、佣人等任一角色;故名“赶三—抹帽子”。这里的抹帽子的“抹”是当地方言,指的是脱下、摘掉的意思。

泗州戏的表演形式生动活泼,灵活多样。其中的许多身段和步法表演,都是受日常生活与劳作启发而创作出来的,如“小车舞、旱船舞、花灯舞、跑驴”等,这些表演形式简单,表演动作形象、生动,艺术地再现了老百姓的日常生产与生活,是考察泗州戏流布区域历史人文变迁的重要参考,在今天的泗州戏表演中依然被广泛使用。

六、结语

音乐家马可在《坚持戏曲音乐为社会主义服务和现实主义传统》一文中指出:“戏曲必须满足社会政治、思想和文化向它提出来的新要求;必须满足广大人民群众对于表现新时代的思想感情向它提出来的要求。戏曲如果不能满足这个要求,就会衰亡;顺应这种要求,并且在工作中找到了正确方法,就能有光明的前途。”可见,戏曲音乐的发展,与其服务社会主义政治经济文化建设的能力密切相关;与是否能够满足人民群众精神文化需求,抒发人民情怀,反映人民心声密切相关,这是戏曲繁荣发展亘古不变的规律。泗州戏源于民间,讲述的是老百姓身边的故事,展现的是老百姓的喜怒哀乐,抒发的是老百姓对真善美的追求,对假恶丑的鞭挞。始终保持同人民群众的血肉联系,是泗州戏虽历经坎坷,仍能够保持久唱不衰的根源所在。[11]在新的历史时期,我们应当继续坚守文化传统,深入挖掘泗州戏的音乐与文化内涵,创新泗州戏表演形式,努力使淮河岸边的这朵“梨园小花”绽放得更加娇艳、绚丽。