火灾与撞击联合作用下钢管混凝土柱力学性能研究*

2022-03-17胡文伟

胡文伟,王 蕊,赵 晖,张 力

(太原理工大学土木工程学院,山西 太原 030024)

近年来,建筑结构遭受火灾、撞击与爆炸等偶然荷载而引起结构破坏的事件时有发生,而不同类型灾害的发生具有一定关联性。如湖南邵阳1·31 与天津8·12 特大爆炸事故中,上部构件受火失效发生跌落,下层构件遭受跌落构件的撞击作用发生坍塌;火灾引发易爆物爆炸,构件同时受到火灾与爆炸飞溅物撞击作用。目前,钢管混凝土柱常用于重要结构的竖向承重构件,一旦发生破坏有可能引起结构整体坍塌。因此,对该类构件在火灾与撞击等多灾害耦合工况下力学性能研究具有现实意义。

目前针对高温与撞击联合作用下结构构件力学性能,Huo 等、Jin 等与丛珊分别对钢管混凝土(concrete-filled steel tubular,CFST)短柱、钢纤维-钢筋混凝土(steel fiber-reinforced concrete,SFRC)梁与钢框架开展了相关试验与数值模拟研究。结果表明,受火90 min 后,钢管混凝土轴向撞击承载力下降至常温时的25%;钢纤维可有效减少高温与冲击联合作用下SFRC 梁裂缝;温度达到600 ℃时,钢框架抗撞承载力急剧降低。2020 年,史艳莉等基于ABAQUS 建立了截面尺寸为180 mm×3.65 mm 的圆钢管混凝土构件在ISO 834-1—1999规定的火灾作用下的标准侧向撞击模型,主要分析了构件在20、200、400 和600 ℃下的抗撞性能。研究结果表明,当温度超过400 ℃时,钢管混凝土构件的抗撞能力显著降低,此时构件变形严重,后期将难以修复。该研究只针对单一几何与物理参数的钢管混凝土构件进行了高温下抗撞性能研究,并且在分析中未考虑轴力的影响,但基于课题组前期研究结果发现,撞击能量、材料强度、含钢率与轴压比等对常温下钢管混凝土构件抗撞性能有显著影响,因此有必要对高温作用下此类构件的抗撞性能进行机理与扩大影响参数分析。

鉴于此,本文将采用ABAQUS 有限元软件对火灾与撞击联合作用下钢管混凝土柱受力机理进行分析,重点研究该类构件的变形特征、受力全过程、相互作用与耗能分析等,并对其抗撞性能影响因素进行参数分析,并给出初步设计建议。

1 有限元模型建立与验证

1.1 构件参数设计

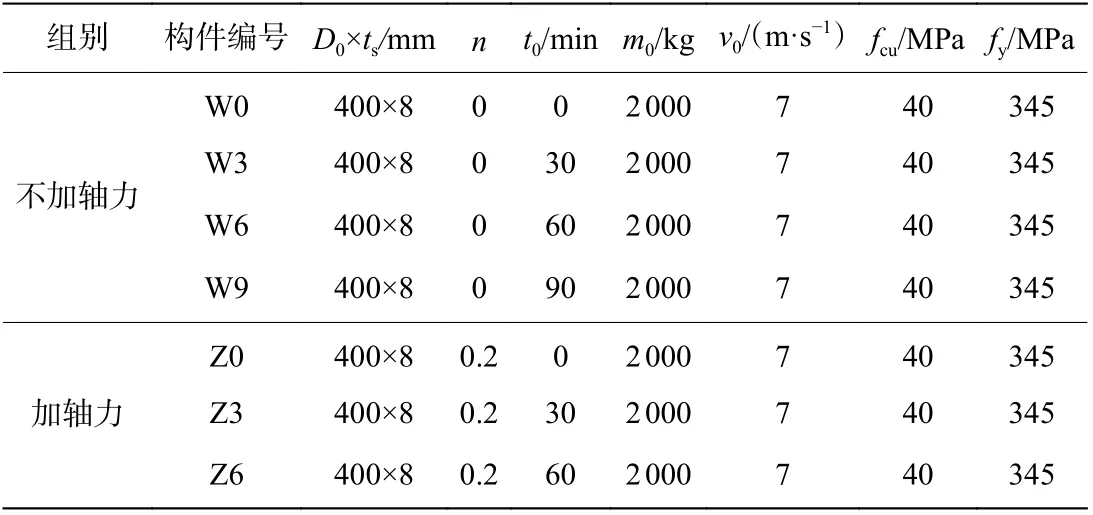

共设计了70 个火灾高温与撞击耦合作用下的钢管混凝土构件,主要分析了受火时间(0、15、30、45、60、75 和90 min)、混凝土立方体抗压强度(=30,40,50 MPa)与钢管屈服强度(=345,390,425 MPa)、含钢率(7.4%、8.5%、9.6%与10.8%)、撞击质量(1 000、2 000 和3 000 kg)以及撞击速度(5、7 和9 m/s)对该类构件在火灾高温下抗撞性能的影响。构件设计总长为4 500 mm,受火范围为柱中3 500 mm,两端固结。部分典型构件详细参数见表1,其中与分别为截面直径与钢管厚度,为轴压比(=/,与分别为施加的轴力与构件轴向承载力),为受火时间,为落锤质量,为撞击速度。

表1 构件详细参数Table 1 Detailed parameters of specimens

1.2 有限元模型建立

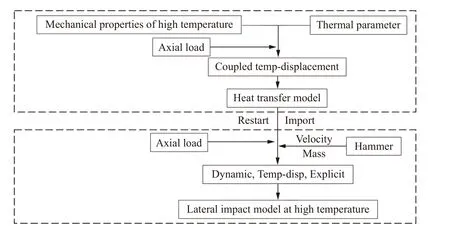

首先采用完全热力耦合法建立静力传热模型,按照ISO 834-1—1999的标准升温曲线对构件进行受火有限元分析。其次,通过设置重启动将得到的结果导入侧向撞击模型的初始状态中,实现高温与侧向撞击耦合分析。具体过程见图1。

图1 温度-撞击耦合分析过程Fig. 1 Procedure of coupled temperature and impact analysis

1.2.1 静力传热模型

建立静力传热模型需要首先确定高温下材料的热工参数以及力学性能参数,其中混凝土与钢材的热工参数均采用Lie 等建议的模型。混凝土高温受压应力-应变关系与受拉应力-应变关系分别采用Lie 等与Hong 等建议的模型,钢材采用文献[15]建议的高温应力-应变关系。外钢管与核心混凝土之间设置0.3 的库伦摩擦因数,法向为硬接触,钢管外表面的热对流与热辐射系数分别采用25 W/(m·K)和0.7。通过设置接触热阻为0.01 m·K/W 考虑钢管与混凝土之间的空隙。

1.2.2 高温下侧向撞击模型

侧向撞击模型中需考虑材料应变率效应,其中钢材通过Cowper-Symonds 模型考虑应变率效应,根据侯川川与Chen 等的建议,常温和高温下模型参数、分别取6844 s与3.91 以及400 s与1.0;混凝土高温下应变率效应采用Chen 等的模型。赋予落锤速度与质量模拟撞击荷载,同时为模型施加9.8 m/s的重力加速度。外钢管与落锤之间设置无摩擦与硬接触。为保证计算精度,对撞击区域内的网格进行了局部加密处理,网格尺寸为非加密区的1/3。

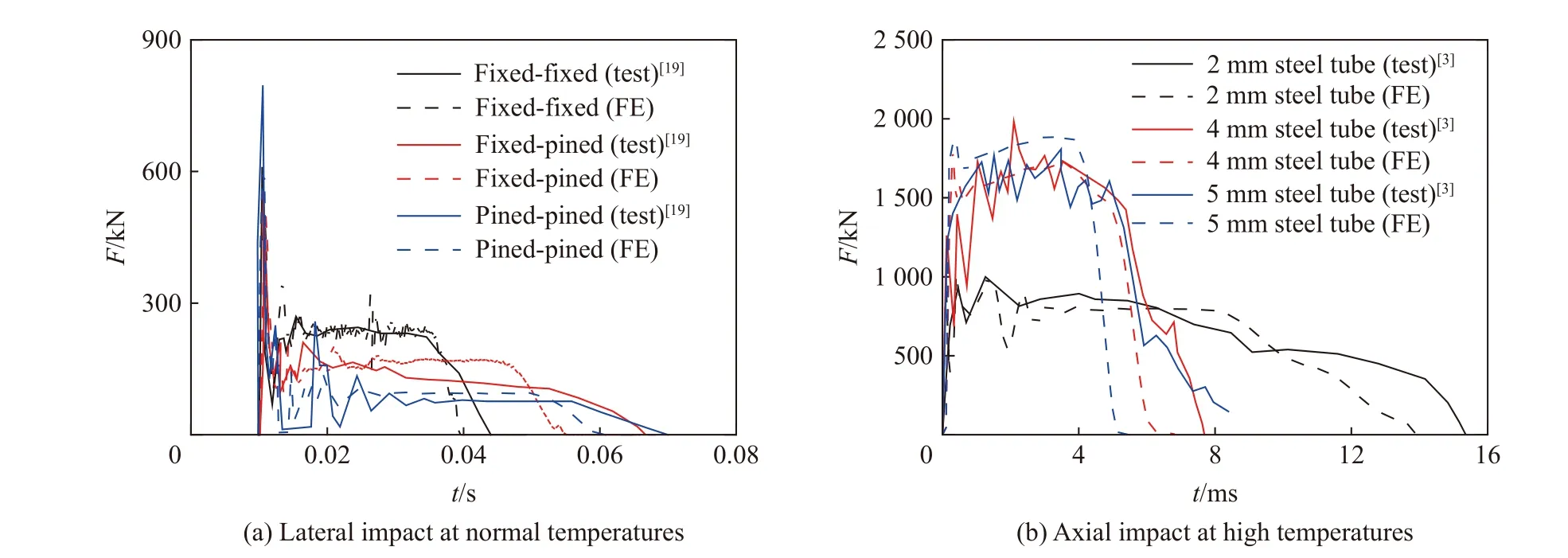

1.3 有限元模型验证

为验证有限元模型的准确性,本文分别对文献[3]中常温下钢管混凝土构件侧向撞击试验与高温下钢管混凝土短柱轴向撞击试验进行了模拟验证,分别选择文献[19]中不同边界条件的试件与文献[3]中不同钢管厚度的试件进行验证。破坏模式与相关曲线对比分别见图2 和图3,可以看出,常温下钢管混凝土侧向撞击后撞击位置发生明显弯曲变形,有限元模拟得到的结果与试验较为一致。图3 中撞击力随着钢管厚度增大而有所提高,试验与模拟的撞击力时程曲线对比情况有一定差异,以钢管厚度为2 mm 的试件为例,有限元得到的撞击持时小于试验结果。分析原因认为:模型中落锤与端板简化为刚体,忽略了二者的变形,导致接触时间减小;高温与撞击耦合试验的复杂性导致试验可能存在测量误差;此外,材料热工参数与动力学参数参照相关规范与文献取值并非实测值,对模拟结果也有一定影响。考虑上述影响因素,认为本文所建立的模型可以较好预测高温下钢管混凝土柱的抗撞性能。

图2 试件破坏形态对比Fig. 2 Comparison of the failure modes of specimens

图3 试验值与模拟值对比Fig. 3 Comparison between test and FE results

2 抗撞工作机理分析

2.1 温度与轴力耦合分析

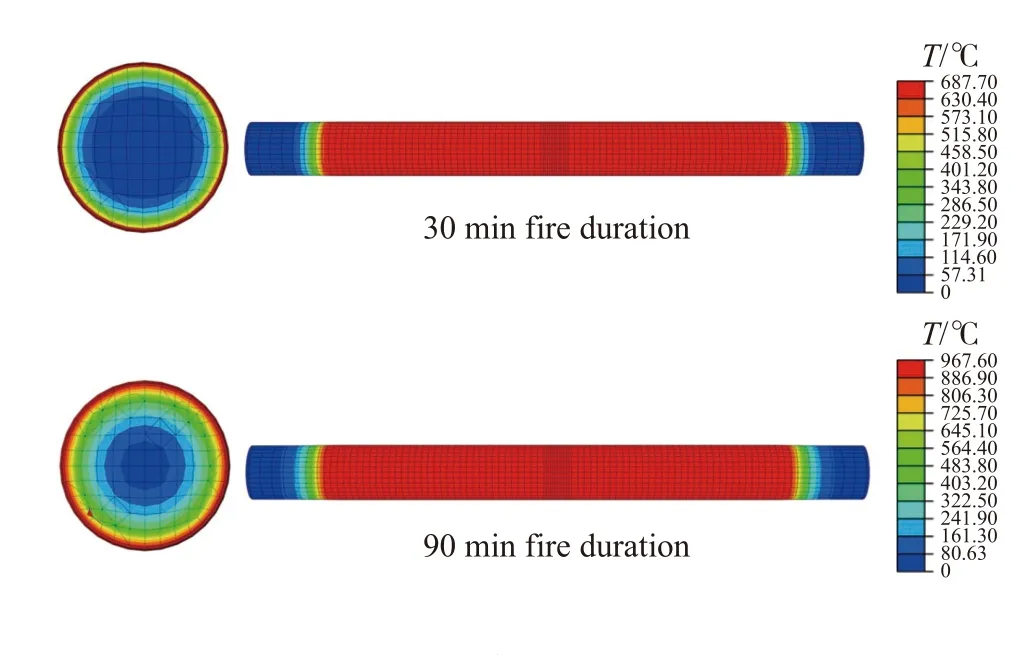

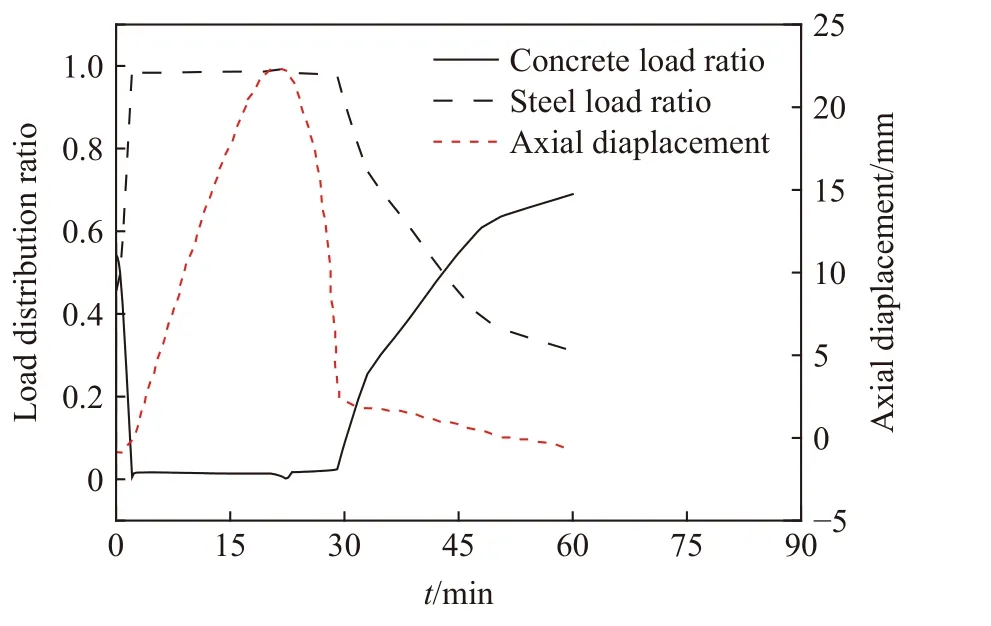

部分构件温度场分布如图4 所示。火灾作用下,构件截面温度场呈双对称轴分布,受火范围内,温度沿构件纵向均匀分布。随着受火时间的增加,外钢管温度升高,跨中混凝土低温区域面积缩减,混凝土截面温度呈梯度分布,受火90 min 时,混凝土中心区域仍保持较低温度。由图5 中的轴向变形与荷载分配曲线可以看出,受火初期构件发生轴向膨胀,荷载主要由外钢管承受。随着火灾时间增长,压缩变形逐渐占据主导地位,轴力开始从外钢管向核心混凝土传递。这主要是由于高温作用下外包钢管性能劣化严重,而混凝土温度较低,仍保持较好的力学性能,核心混凝土主要承担轴向荷载。

图4 构件温度场分布Fig. 4 Temperature distribution of specimens

图5 有轴力构件Z6 轴向变形与荷载分配Fig. 5 Axial displacement and load distribution of Z6

2.2 撞击力与变形特征

基于试验研究表明,撞击力平台值可较好反映构件的抗撞击性能。本文中采用Wang 等建议的高温下钢管混凝土柱撞击力平台值计算方法:

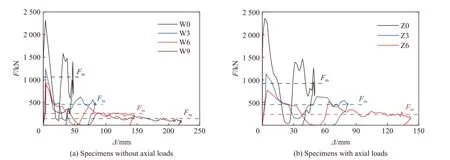

式中:为撞击力过峰值后达到最小时对应的跨中挠度,为跨中最大挠度。

构件撞击力-跨中挠度关系曲线如图6 所示,随着受火时间增加,撞击力平台值降低,以A 组构件为例,受火时间从0 min 增加到90 min,撞击力平台值降低了86.3%。对比图6(b),当轴压比增大至0.2 时,分别下降了8.1%、3.2%和7.8%。高温作用降低了构件抗撞性能,轴力对高温下钢管混凝土柱的抗撞性能具有削弱作用,这与本课题组所研究的常温下轴力对钢管混凝土构件抗撞性能影响规律一致。

图6 构件撞击力-跨中挠度曲线Fig. 6 Impact force versus mid-span deflection curves of specimens

2.3 破坏模式

构件受撞击后外钢管等效塑性应变和混凝土最大主塑性应变如图7 所示。侧向撞击与火灾联合作用下构件表现为受弯破坏,撞击部位和温度过渡区底部形成塑性铰,跨中混凝土顶部与底部以及温度过渡区有明显开裂趋势。随着火灾时间增长,构件塑性应变以及塑性区域都有所增大。火灾与撞击联合作用下钢管塑性发展充分,能够较好地约束混凝土,保证了试件的整体变形。对比图7(b)~(c)发现,由于轴压力存在,引起-二阶效应(与分别为轴压力与侧向挠度),加剧了构件的破坏。

图7 构件等效塑性应变Fig. 7 Equivalent plastic strain of specimens

2.4 撞击全过程分析

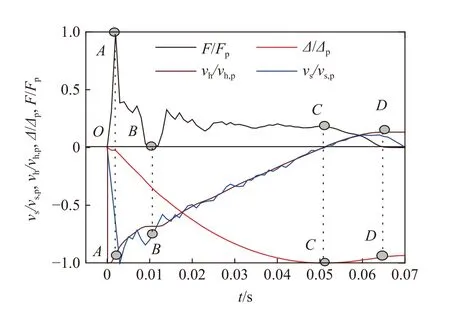

以构件Z6 为例进行高温下钢管混凝土柱受侧向撞击全过程分析,图8 给出了撞击力(/)、跨中挠度(/)、跨中速度(/)与落锤速度(/)的归一化时程曲线,其中、、和分别为撞击力峰值、跨中最大挠度、跨中最大速度和落锤最大速度。将全过程分为4 个阶段:

图8 归一化时程曲线Fig. 8 Normalized time-histories curves

(1)第1 阶段(-):撞击发生后,撞击力迅速升高至峰值(点),构件获得较大能量,落锤速度有所削弱。此时主要发生撞击点的局部变形。

(2)第2 阶段(-):构件速度增大后,落锤速度小于构件速度,二者接触逐渐减弱,直至出现短暂分离,撞击力降为零。

(3)第3 阶段(-):构件速度降低,落锤第2 次撞击构件,形成了第2 个峰值。随后,撞击力在经过短暂的震荡后进入一个相对平稳的阶段,构件变形持续增大,主要以整体变形为主。在点,跨中变形达到最大。

(4)第4 阶段(-):撞击力降低至零(点)过程中构件释放弹性势能,发生回弹变形,最终落锤与构件完全分离,撞击过程结束。

2.5 钢管与混凝土相互作用

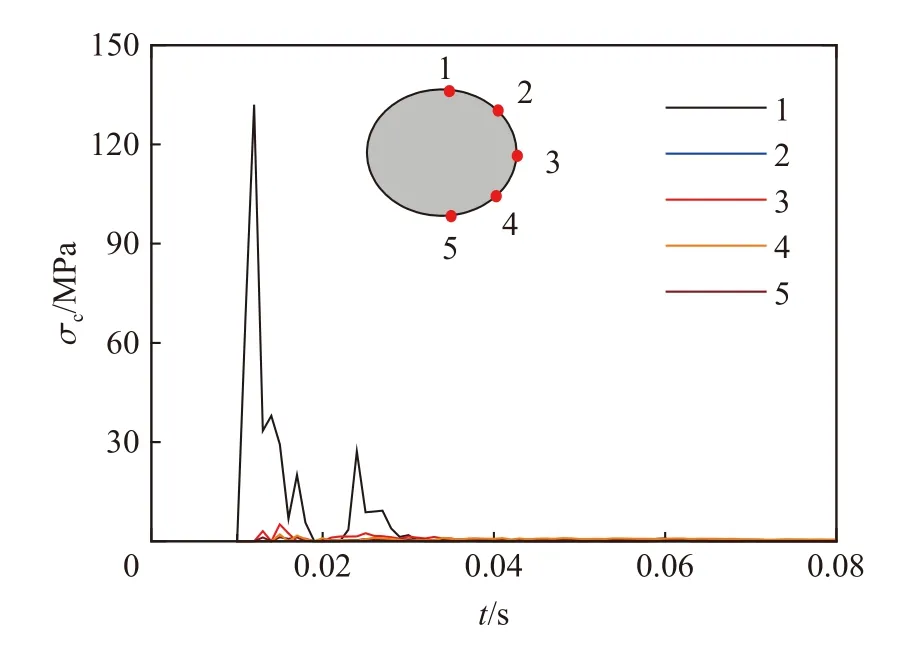

有轴力构件Z6 钢管与混凝土在跨中不同位置的接触应力(σ)时程曲线如图9 所示,撞击位置(点1)的接触应力时程曲线出现明显峰值,约为130 MPa,说明钢管混凝土柱在高温与侧向撞击耦合作用下,落锤撞击区域钢管与混凝土有较强的相互作用,高温下混凝土对钢管起到了支撑作用。其余位置均低于5 MPa,部分时刻出现零点,表明除撞击点外,其他区域钢管与混凝土相互作用较小,部分时刻二者发生了脱离。

图9 有轴力构件Z6 跨中截面接触应力时程曲线Fig. 9 Contact stress-time curves of Z6 with axial load at midspan

2.6 应力和应变发展

图10 为构件Z6 钢管截面应力-纵向应变曲线,图中()为高温下钢材屈服强度。撞击开始前,构件Z6 处于轴向压缩阶段,应变为负值。落锤与构件接触后,钢管跨中顶部的应力应变迅速增大,底部应变由受压(应变为负)逐渐变化为受拉(应变为正)。之后落锤与试件发生短暂分离,各点应力出现了卸载,随着落锤再次撞击试件,应力应变继续发展,达到屈服,其中1~3 点进入弹塑性阶段,4~5 点进入强化阶段,撞击结束后各点应力发生卸载。

图10 钢管跨中截面应力-纵向应变曲线Fig. 10 Changes in the longitudinal stresses of steel tube

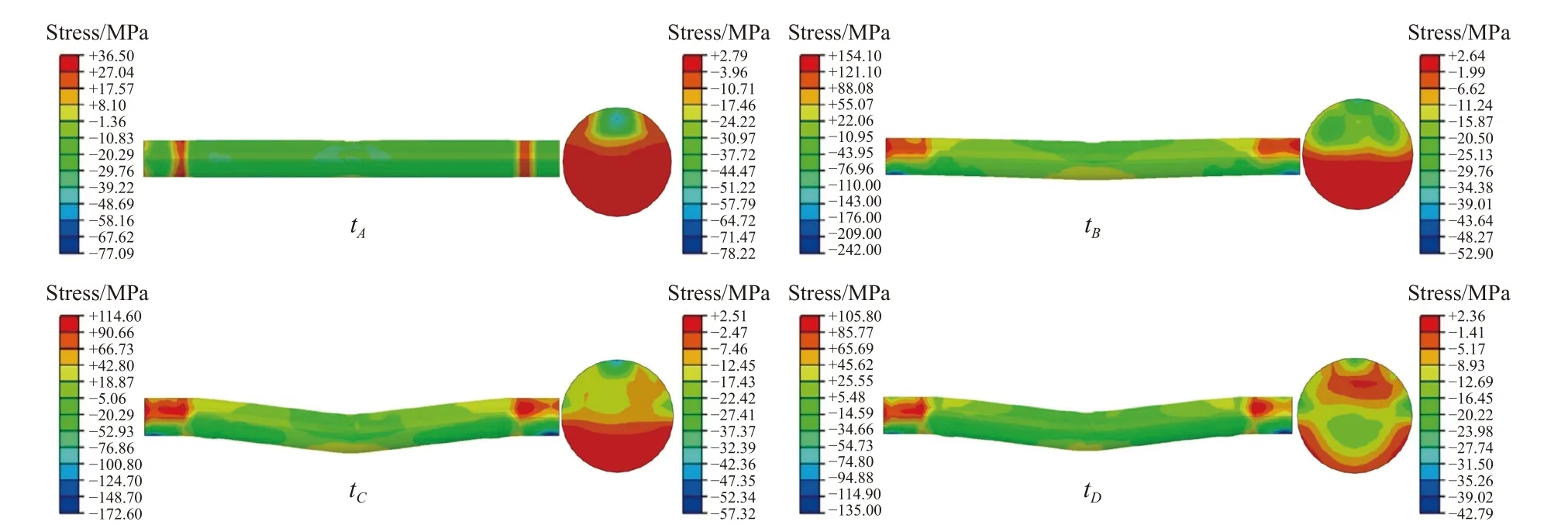

不同时刻下构件应力分布如图11 所示。时刻t:撞击力达到峰值,钢管大部分区域处于受压状态,混凝土跨中截面大部分区域受拉(应力为正),在顶部撞击位置存在高压应力区(应力为负);时刻t:构件处于短暂卸载阶段,外钢管与混凝土受压区应力水平明显降低,随着构件变形发展,混凝土跨中截面受压区扩大;时刻t:构件变形达到最大值,撞击力开始下降,外钢管高应力区主要集中在塑性铰位置,混凝土应力分布表现出弯曲变形特点;时刻t:构件处于卸载阶段,发生回弹变形,外钢管应力水平降低,混凝土跨中截面上部出现拉应力,下部出现压应力。

图11 钢管与核心混凝土纵向应力变化Fig. 11 Longitudinal stress change of steel tube and core concrete

2.7 耗能分析

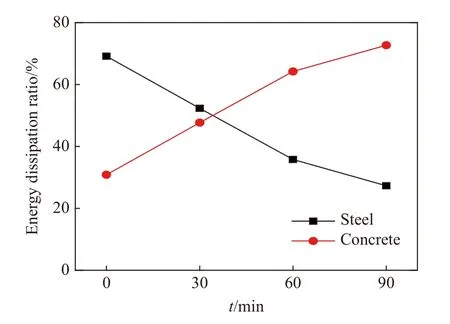

图12 给出了无轴力构件W0 和W9 各部件塑性应变能时程曲线。撞击开始前,由于温度作用,钢管产生热塑性变形,积累了部分塑性应变能。随受火时间增加,钢管与混凝土塑性耗能曲线增长速率降低。无轴力构件的各部件在撞击过程中耗能占比如图13 所示,受火时间从0 min 逐级增加至90 min,外钢管的塑性耗能占比分别下降了17%、17%与8%,混凝土耗能逐渐成为钢管混凝土高温下受撞击的主要耗能机制。这是由于火灾作用下钢材材性的劣化程度高于混凝土导致其吸能能力逐渐降低。

图12 塑性应变能曲线Fig. 12 Plastic strain energy curves

图13 各部件耗能占比Fig. 13 Energy dissipation proportions of each components

3 参数分析

3.1 撞击能量的影响

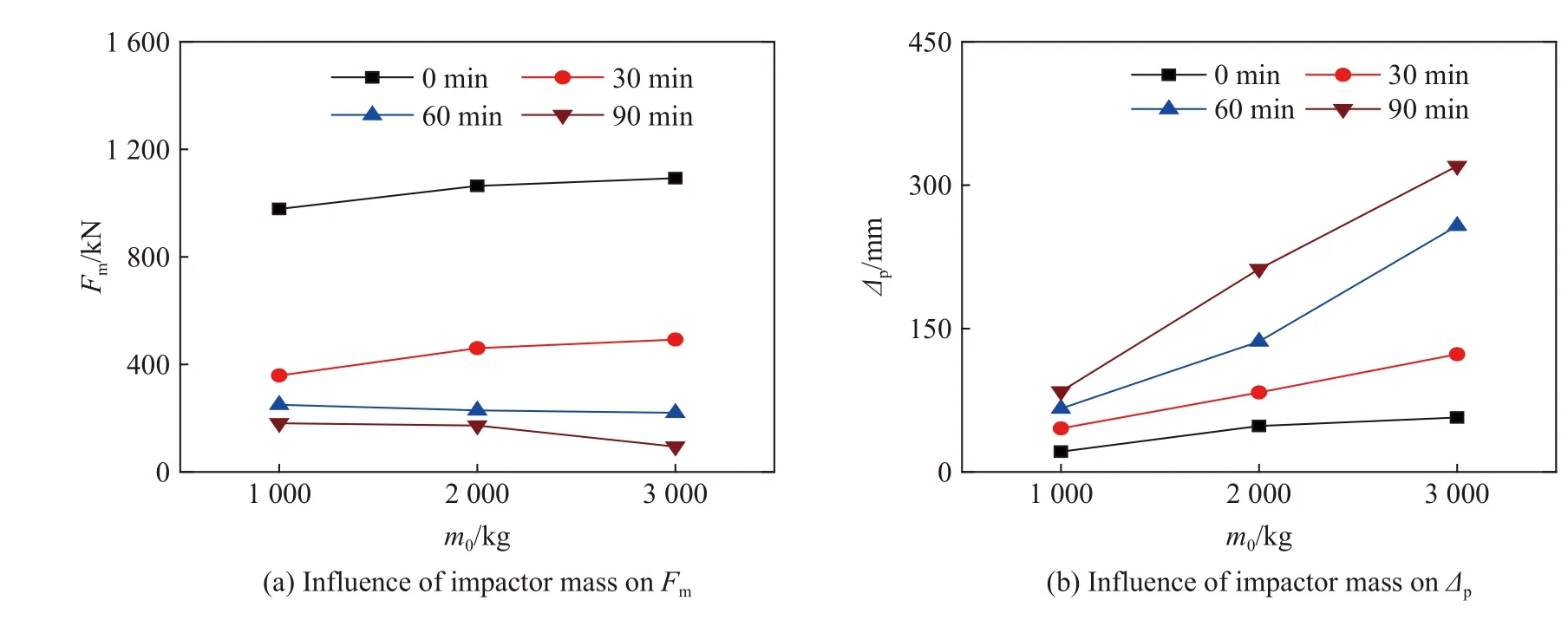

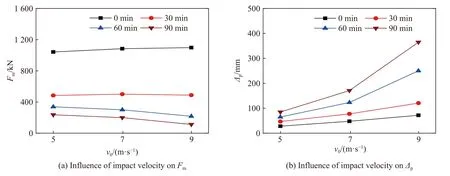

撞击能量的变化可通过改变撞击体质量与速度实现,图14~15 分别给出了撞击体质量和速度对高温下钢管混凝土柱侧向撞击的撞击力平台值和跨中最大挠度的影响规律,其中混凝土抗压强度、钢管屈服强度与含钢率分别为30 MPa、345 MPa 和8.5%,图14~15 中撞击体速度与质量分别为7 m/s 与2000 kg。随着撞击体质量与撞击速度增加,受火0 min 和30 min 构件的撞击力平台值逐渐增大,受火60 min 和90 min 构件的撞击力平台值逐渐减小,这是因为常温时应变率效应可有效提高材料的动态强度,撞击力平台出现增长趋势;高温下,材料应变率效应影响减弱,另外随着撞击能量增大,构件破坏模式发生变化,由整体变形加局部变形转变为整体变形为主,因此撞击力平台值降低。随着撞击体质量与速度增大,构件跨中最大挠度均呈现明显增长趋势。

图14 撞击质量的影响Fig. 14 Influence of impactor mass

图15 撞击速度的影响Fig. 15 Influence of impact velocity

3.2 受火时间的影响

受火时间对构件的撞击力平台值和跨中最大挠度的影响规律如图16 所示,其中构件含钢率、撞击体质量与撞击速度分别为8.5%、2000 kg 与7 m/s,图中给出了不同混凝土强度与钢材强度构件的撞击力与挠度的变化趋势。可以看出,火灾高温对构件抗撞性能产生不利影响。受火15 min 后,构件抗撞性能大幅降低。以钢管屈服强度=345 MPa,混凝土抗压强度=50 MPa 的构件为例,受火90 min 后,撞击力平台值仅为常温下的13%,跨中最大挠度约为常温下的3.6 倍。这主要是由于火灾作用下材料性能劣化,构件刚度降低,需要更大的变形消耗同等撞击能量。

图16 受火时间的影响Fig. 16 Influence of fire duration

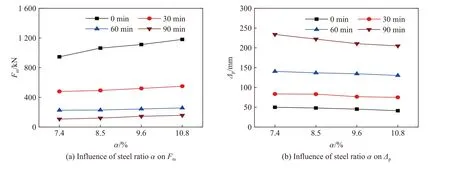

3.3 含钢率的影响

含钢率对不同受火时间下钢管混凝土柱侧向撞击的撞击力平台值和跨中极限挠度的影响趋势如图17所示,其中撞击体质量、撞击速度、混凝土抗压强度以及钢管屈服强度分别为2000 kg、7 m/s、40 MPa 和345 MPa。增大含钢率可提升常温时构件抗撞性能,但随着受火时间增加,含钢率增大,撞击力平台值上升趋势变缓,含钢率影响变不明显。这是因为常温时增大含钢率,提高了截面抗弯刚度,而高温下,外钢管受损严重,对核心混凝土约束减弱,削弱了含钢率对构件抗撞性能的影响。

图17 含钢率α 的影响Fig. 17 Influence of steel ratio

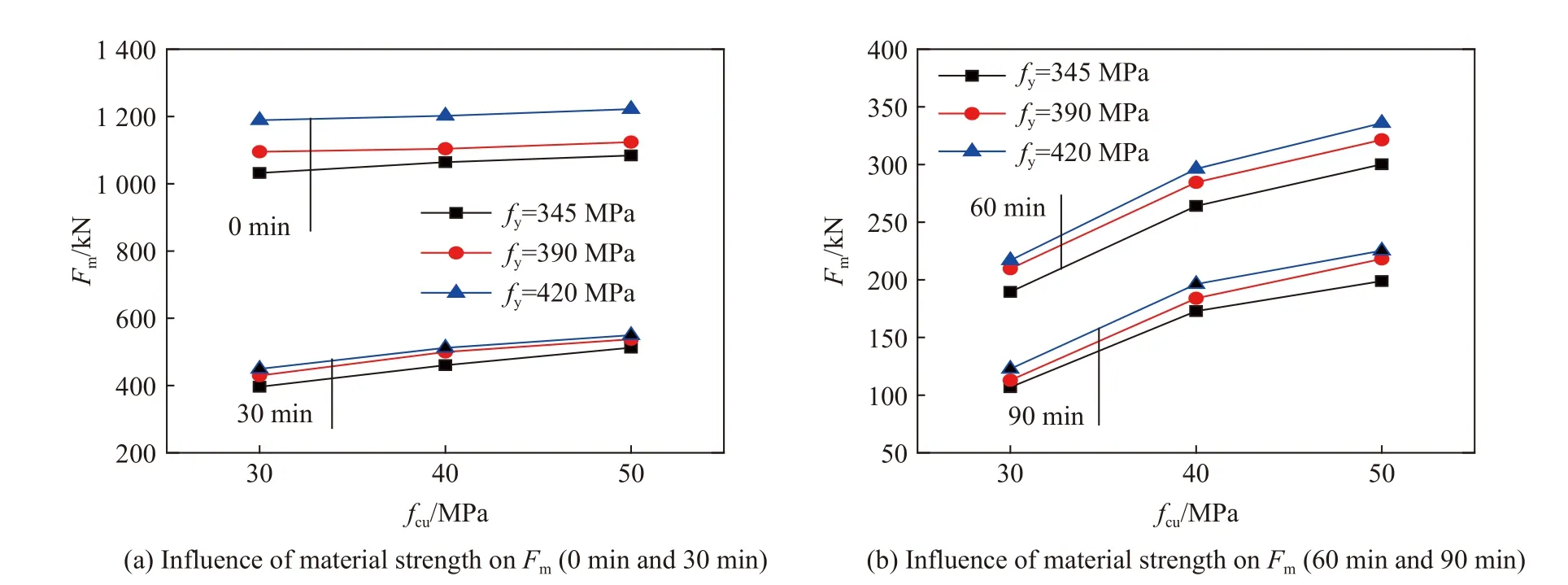

3.4 混凝土与钢管强度的影响

图18 材料强度的影响Fig. 18 Influence of material strength

4 设计建议

基于火灾与撞击联合作用下钢管混凝土柱力学性能与机理分析结果,在本文研究参数范围内,通过以下设计参数变化可达到提高该类构件耦合工况下力学性能的目标。

(1)除撞击部位外,有约束处柱端在火灾与撞击联合作用下会形成明显塑性铰。因此对于有防火防撞要求的钢管混凝土柱,应对柱端进行局部加强,如配置适量钢筋与增加加劲肋等措施。

(2)增加钢管混凝土含钢率,高温下钢管混凝土柱抗撞承载能力增加不明显,因此设计中选用工程常用含钢率6%~18%,无需采用常温下抗撞加强措施中增大钢管壁厚的做法。

(3)在不增加截面尺寸的前提下,提高混凝土强度是改善高温下钢管混凝土柱抗撞性能的有效措施。

5 结 论

本文中对高温作用下钢管混凝土柱抗撞工作机理与影响参数进行了研究,在本文参数范围内得到以下结论:

(1)高温与撞击联合作用下,钢管混凝土柱主要发生整体受弯破坏,局部变形较小。撞击作用下核心混凝土在跨中顶部与底部以及温度过渡区出现明显开裂趋势,外钢管塑性变形发展充分,落锤撞击区域钢管与混凝土有较强的相互作用。

(2)受火时间从0 min 增加到90 min,钢管混凝土柱撞击力平台值降低了90%,抗撞性能显著降低,外钢管耗能占比降低了42%,这与外钢管材质劣化有直接关系;当轴压比从0 增大到0.2,受火60 min 构件撞击力平台值下降了7.8%,反映了轴压力的不利影响。

(3)提高混凝土强度可以有效增强构件在火灾与撞击联合作用下的抗撞性能,当混凝土立方体抗压强度从30 MPa 提高到50 MPa,常温下构件抗撞性能提高约5%,而受火90 min 的构件抗撞性能提高约85%;高温下钢材性能的改变对构件力学性能影响不明显。