效能导向下公共图书馆数字素养教育关键因素及创新路径研究*

2022-03-14李秋实刘瑾洁黄一澄

李秋实 刘瑾洁 黄一澄 黄 欢

(1.华中师范大学信息管理学院 湖北武汉 430079)

(2.武汉大学信息管理学院 湖北武汉 430072)

社会数字化转型背景下数字素养成为公民首要必备技能,是关乎国民素质的重大问题。2021 年《提升全民数字素养与技能行动纲要》将全民数字素养提升上升至国家战略任务层面。 中央网信办等部门于2022 年7 月启动全民数字素养提升月。 数字素养教育成为高端数字人才培育、数字政府建设、数字文化强国、数字社会治理及建设的重要基石。美国拟议《全民可访问和费用可负担的互联网法案》并拨付资金支持公私部门实施数字素养项目计划[1],欧盟《数字教育行动计划(2021-2027)》将面向数字化转型提高学习者数字能力素养作为战略之一[2]。公共图书馆作为社会教育的重要机构,自发轫之期承载《公共图书馆宣言》所确立的教育核心使命,历来重视社会信息素养教育。 数字时代公共图书馆以全面智慧转型数字技能培训、增进社会数字包容发挥数字素养教育重要作用[3]。国际社会积极关注并实施图书馆为主体的数字素养教育行动。国际图联(IFLA)2020 年强调数字化时代图书馆应作为数字基础设施促进社会数字素养技能提升,并应纳入国家数字战略及政策框架[4]。2022 年,美国博物馆与图书馆服务协会(IMLS)和美国联邦通讯委员会(FCC)签署推进宽带接入的谅解备忘录,以培养数字素养技能缩小数字鸿沟[5]。

本研究中提到的公共图书馆数字素养教育是指,公共图书馆面向社会公众,以培养公众数字社会适应力、胜任力、发展力,增进数字社会包容为核心目标,以数字资源获取/评价/应用、数字内容创建与协作、数字安全、数字责任与伦理、数字医疗健康等为教育重点内容,所开展的培训讲座课程、阅读推广、空间服务等线上线下教育活动及过程的总称。效能导向关键在于公共图书馆在有限数字素养教育资源投入、教育能力内尽可能满足用户无限、变动多样化需求,达到教育供给与公众教育需求有效对接与动态平衡,通过多主体交互实现公众对公共图书馆数字素养教育参与规模程度、持续时间、满意度以及价值效用最大化。

当前国内外公共图书馆开展一些数字素养教育实践,如美国图书馆协会与谷歌合作“为编程做准备”项目(Libraries Ready to Code)、新西兰远北区图书馆开展数字驾照许可项目(Digital Driver Licence)等。国内多所公共图书馆开设青少年编程课、老年人智能设备使用培训等数字素养教育实践。 但仍存在教育资源和服务供给数量、类型、质量不足,教育方式传统单一,教育内容同一化等问题,造成难以契合用户需求、用户教育参与度与满意度不高、效能不足等现实困境。 其制约瓶颈在于未能科学有效识别掌握影响教育效能关键因素的规律,对因素间作用关系不清晰。 因此迫切需要以效能为导向识别公共图书馆数字素养教育关键影响因素并探析因素作用关系,为设计效能导向的教育创新路径提供有力证据。

国内外学界关注图书馆数字素养教育研究,形成了一定研究成果,集中于数字素养教育内容特点、实践案例引介等,以宏观描述总结分析为主。但缺乏突出效能导向、全局系统性的教育影响因素识别以及微观视角聚合多群体智慧、精细化定位关键因素及探究因素作用关系,难以有效指导教育创新实践。因此本研究扎根现实,以效能目标供需协同、效能过程多主体交互、效能价值公众参与的多维效能导向,融合多来源数据定性定量结合识别公共图书馆数字素养教育的影响因素,剖析因素间结构性作用关系,据此提出公共图书馆数字素养教育创新实现路径,有助于深化对公共图书馆数字素养教育效能多重因素影响作用关系的理性认知,为公共图书馆及广泛的公共服务机构的社会教育效能提升提供有益行动参考与实践启示。

1 文献述评

1.1 公共图书馆数字素养教育内涵

数字素养一般指“数字时代关乎公民生存能力的一系列数字技能”[6-7]。数字时代面向社会公众的数字素养教育需求更加强烈,关注培育能够安全、合法、符合道德地利用数字信息和工具参与数字社会生活的个体,包括对数字访问、数字素养、数字法律、数字权利责任、数字医疗与健康、数字安全等9 个要素内容[8-10]。 图书馆界普遍认同数字素养是“具备数字认知及技能基础上利用信息与通讯技术发现、评估、创造并交流数字信息,运用数字工具与技能实现数字社会参与的能力[11]”。

数字社会对公众适应数字化生存与发展的意识、品格、能力和行为提出需求,为图书馆发挥数字素养教育优势提供巨大空间。全民数字素养教育成为图书馆新的信息与教育使命[12]。 图书馆专业人士通过数字素养教育打击虚假信息[13]、为应对新冠疫情开设数字素养教育项目引导公众数字参与行为[14]、智能社会保护个人数据和隐私的数字安全素养教育[15]等。 美国公共图书馆协会报告指出公共图书馆通过宽带接入、数字基础设施建设、制定数字素养教育计划、配备专业教育馆员、提供编程培训、3D 打印、虚拟现实设备等服务发挥数字素养教育作用[16]。

1.2 公共图书馆数字素养教育现状及效能问题

数字化社会赋予公共图书馆素养教育新的时代内涵。以信息素养教育为发端,公共图书馆数字素养教育经历了数据素养、数字包容、数字公民培育等教育演变实践路向。 研究主要集中于对公共图书馆教育实践的案例分析。Komariah 和Saepudin 运用观察、访谈、焦点小组讨论等方法调研了印度尼西亚西爪哇省的地区图书馆数字素养教育。 教育方式由馆内工作人员和外部人员协作开展,面向学生和待就业者,教育内容重点集中于信息技术和素养培训[17]。Vrana 指出公共图书馆在区别于学校教育环境中作为非正式和继续教育场所在数字素养培育发挥重要作用。 公共图书馆通过提供关键信息来源和教育活动的开展,成为用户数字素养提升的积极推动者和教育合作伙伴[18]。 黄如花等指出公共图书馆推介相关课程、讲座视频,进行教育课程导航、开展培训讲座、阅读推广、知识竞赛等方式进行公众信息素养教育[19]。 丁敬达等调研芝加哥公共图书馆较早开展的作业辅导、就业指导、网络导航员和创客空间等数字素养教育和数字包容实践[20]。 曾粤亮等通过调研总结梳理美国公共图书馆数字素养教育的多方合作联动、教育内容科学化、兼顾不同群体需求、采取线上线下结合形式等教育特征[21]。 但当前我国公共图书馆数字素养教育存在教育供给数量和质量不足、教育内容同质化、教育方式单一、教育目标未能实现、难以契合用户需求等效能不足问题。 具体表现在缺乏针对特定数字弱势群体的有效服务、数字技能等专业培训课程缺乏[18]。 此外公共图书馆数字教育培训课程资源有限、忽略馆员数字素养及教育能力提升等也制约数字素养教育效能充分发挥。

1.3 公共图书馆数字素养教育影响因素

图书馆数字素养教育受到多方因素影响。当前研究主要集中在国家政策、图书馆内部因素(馆员、服务)、技术和个体和环境等维度分析影响。 Detlor 等运用访谈、案例方法结合培训文件分析、培训课程参与式观察、用户调查等方法结合开展一项探索性研究调查了影响当地公共图书馆为主的社区提供的数字素养培训的因素,认为从事教育工作的馆员、可持续的资金投入、教育培训契合用户需求(时间、方式等)、媒体推广以及教育绩效评估等因素影响教育效果[22]。 Michael 等研究指出数字公民教育应综合以下维度考量:国家与地方政策、网络带宽与技术基础设施、教育背景、网络安全、网络健康实践以及隐私责任[23]。 耿荣娜基于活动理论识别出高校政策、文化环境、ICT 基础设施、教学管理、评价体系是影响大学生数字素养教育的5 个关键影响因素[24]。 徐顺基于社会认知“三元交互”理论提出个人因素、环境、行为三个层面因素对大学生数字公民素养产生影响[25]。

1.4 公共图书馆数字素养教育路径研究

学者们面向不同群体基于国内外经验案例教育模式等纷纷探究公共图书馆数字素养教育路径。Wynia Baluk 等基于通过环境扫描和主题分析研究了加拿大和澳大利亚公共图书馆为解决数字社会中的老龄化问题的探索。提出增进社区参与、建立战略伙伴关系、制定契合老年人需求的数字素养提升项目并营销推广等路径[26]。 图书馆数字素养教育与社会深度互动融合,在应对突发公共卫生事件、疫情期间虚假信息治理发挥关键作用。 马捷等从丰富数字素养教育内容与教育实践形式、建立应急教育体系等方面提出图书馆公民数字素养培育路径[27]。

综上,国内外学者在丰富加深图书馆数字素养教育现象的理解上做出了有益探索。 但研究集中在对已有教育实践案例的引介或描述性总结据此提出路径启示,研究方法以宏观定性分析为主。 一方面,缺乏聚焦教育效能、深入我国教育实践的数字素养教育影响因素系统性识别;另一方面缺乏汇集多群体智慧实证数据、精细化的关键要素锚定与因素作用关系揭示与深入探讨。 难以对公共图书馆数字素养教育实践提供精准路径创新的指导参考。 鉴于此,本研究扎根公共图书馆数字素养教育实践,融合多源数据定性定量结合,以供需协同效能目标、多主体交互效能过程与公众参与的效能价值为导向,立足全局系统观建立公共图书馆数字素养教育效能影响因素体系、识别确立关键因素,针对性设计教育创新路径。

2 研究设计与数据来源

2.1 研究设计

2.1.1 扎根理论方法及其适用性

扎根理论方法是从现实中的现象出发,通过自下而上持续比较、提炼归纳概念与编码过程,建构理论的质性研究方法。 适用于扎根公共图书馆数字素养教育现实情境、在对多个案例系统深入地实践观察互动基础上洞察、挖掘内隐与潜在影响因素,形成新的理论体系并进行探索性分析,弥补已有研究集中于对现有理论验证可能遗漏其他关键因素、对因素间关系深度探索性分析的不足,科学建构扎根我国行业实践的公共图书馆数字素养教育效能影响因素理论模型。本研究运用扎根理论方法,借助Nvivo12作为编码工具,面向公共图书馆馆员获取一手访谈资料,自下而上进行类属与关系结构分析并提炼影响因素,构建公共图书馆数字素养教育效能影响因素层次结构模型,探究因素间的联系。

2.1.2 模糊集理论- DEMATEL 方法及其适用性

DEMATEL(Decision Making Trial and Evaluation Laboratory,即决策实验室分析)方法是运用矩阵工具与图论进行系统因素分析的方法。通过专家打分衡量系统中各因素间逻辑关系,在构造综合影响矩阵基础上计算各因素对其他因素的影响程度及中心度等指标进而识别分析关键因素。公共图书馆数字素养教育是一个复杂系统,涉及多重因素影响,各因素交互机制、影响作用程度存在差异。 模糊集理论-DEMATEL(Fuzzy-DEMATEL)方法,将模糊数学与DEMATEL结合分析因素间的相互影响程度,利用三角模糊数将专家群体主观判断的打分转换为清晰值,实现去模糊化, 进而解决仅运用DEMATEL 方法难以得到精确数值的区间模糊性难点。 本研究引入这一方法定性定量结合,在吸纳专家群体智慧基础上,兼顾代表性与客观性, 科学识别公共图书馆数字素养教育效能关键因素,具有很强适用性。 具体步骤如下:

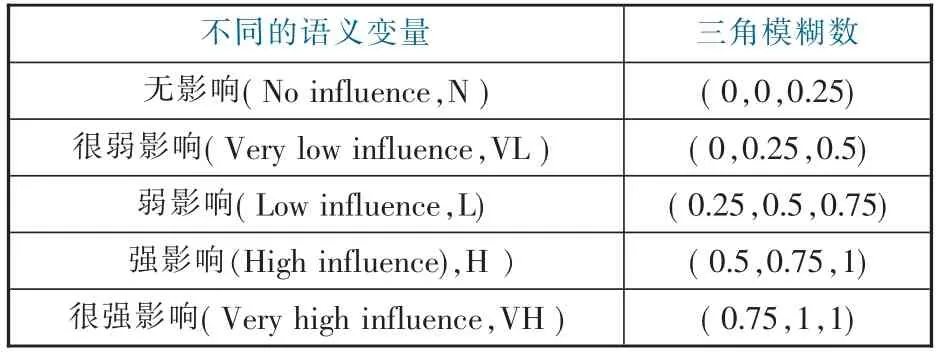

步骤1:识别确立影响因素并通过专家打分判断关系程度。 邀请专家使用语言算子“N”“VL”“L”“H”“VH” 对影响因素间的关系两两比较之后进行评估。 依据专家打分与三角模糊数对应关系的语义转化(见表1),将专家打分转换为三角模糊数。

表1 语义转化

步骤2:运用Matlab 软件将获取的专家评分数据模糊化处理,进一步得到三角模糊矩阵,采用Opricovic 和Tzeng 提出的CFCS(Converting the Fuzzy data into Crisp Scores)方法进行模糊矩阵清晰化处理[28],计算得到直接影响矩阵Z。假设zijk=(ijk,mijk,rijk,)表示第k 个专家关于因素i 对因素j 的三角模糊评价。 其中1≤k≤K,l 是保守值,m 是最接近实际的值,r 是最乐观的值,计算过程见公式(1-8):

①对三角模糊数进行标准化处理

③计算总的标准化值

④计算专家k 去模糊化的清晰值

⑤得到平均清晰值

其中,Z=[zij]n×n是一个非负矩阵

步骤3:对直接影响矩阵进行标准化处理,计算出标准化影响矩阵N,进一步利用公式(9-11)计算得到综合影响矩阵T。

利用公式(4-11)计算综合影响矩阵T(T=[tij]n×n)

步骤4:分别对综合影响矩阵T 的行与列求和,计算出影响度R(即该因素对其他因素的影响总和)、被影响度D(即该因素被其他因素的影响总和)、中心度R+D(代表该因素在系统中的相对重要程度)、原因度R-D(代表该因素是原因因素,R-D<0 表示该因素是结果因素)。

2.2 研究样本与数据收集

本研究采用理论抽样方法,运用参与式观察、深度访谈等方法收集一手质性资料,提炼数字素养教育影响因素。 本研究在前期调研阶段以区级图书馆用户作为调研对象,进行实地调查与走访了解用户对公共图书馆数字素养教育的知晓、参与利用情况与突出问题等,反映出用户对公共图书馆数字素养教育供给的迫切现实需求。不但为提炼公共图书馆数字素养教育效能影响因素的用户主体维度因素提供了重要参考,同时也作为进一步面向馆员开展访谈、设计访谈提纲的调研基础。为进一步深入一线公共图书馆数字素养实践剖析解释其影响因素与发生机制,本研究选取多所省市级公共图书馆共计22 名馆员进行深度访谈,包括图书馆管理决策层、管理层以及数字素养教育部门一线馆员,工作年限均在5 年及以上受访者具体情况(见表2)。 访谈内容主要包括:①公共图书馆数字素养教育基本开展情况,包括教育形式、内容等;②教育开展效果,用户参与情况、用户满意度如何;③结合您的经验认为当前公共图书馆数字素养教育教育存在哪些不足之处,集中在哪些方面;④认为对教育效能重要影响因素有哪些,对于进一步提升教育效能的期待、建议等。进一步对访谈文字资料进行整理共获得约9 万字访谈文本。 同时选取了权威可靠、完整充分、具有较强代表性的二手资料进行扎根分析,主要包括:公共图书馆制度文件资料、相关主题期刊论文研究文献、公共图书馆数字素养教育新闻报道等,作为补充资料。进一步对不同来源的资料进行三角验证,以保证资料的可靠性。随机选择15 份访谈资料和二手资料进行编码分析和模型建构,剩余7 份访谈记录留作理论饱和度检验。

表2 受访对象情况

为进一步识别关键因素并分析影响因素的相互关系, 有研究指出选取5-7 人的专家群体决策被认为研究信度和效度可以保证[29],相关研究专家数量集中在8 人左右[30]。 因此本研究采取目的性抽样,设计公共图书馆数字素养教育影响因素打分表调查问卷。邀请5 位图书馆学领域知名专家学者以及3位公共图书馆资深馆员(均具备中高级职称)进行打分,获取专家对影响因素关系判断的数据。专家打分标准以0-4 代表因素间关系的强弱程度,0 为没有影响,4 为影响很大。最终获取8 份有效评分表,清洗数据并识别分析关键因素。

3 公共图书馆数字素养教育效能影响因素体系构建

3.1 开放式编码

由两位研究者分别独立进行,对访谈所得的原始资料进行整理,导入Nvivo12 软件对其进行逐句编码,共得出728 条原始语句及45 个初始概念。 初始概念编码一致性检验高于80%,达到可接受水平。进一步对初始概念分类组合,进行范畴化处理,选择重复频次在3 次以上的初始概念,提炼基本范畴。最终提炼出个体提升需求、素养认知状态、参与兴趣意愿、数字教育意识、专业数字能力、培训学习激励、内容形式创新、过程交互反馈、效用价值契合、内容供需匹配、空间数字设施、技术平台整合、标准规范明晰、评估考核体系、多方合作联动、政策制度引导、经费投入支持、社会化媒体推广18 个基本范畴(开放式编码结果见表3)。

表3 开放式编码结果

3.2 主轴编码

为进一步发掘基本范畴之间的关系,此阶段依据基本范畴概念的相互关系和逻辑层次对其进行归类,最终形成用户、馆员、服务、资源、管理、环境6 个主范畴(主轴编码结果见表4)。

表4 主轴编码结果

3.3 选择性编码

在主轴编码基础上对6 个主范畴进行提炼比较和分析,挖掘核心范畴及其关联关系,形成主范畴之间的典型关系结构(见表5)。

表5 典型关系结构

确定“公共图书馆数字素养教育效能影响因素”这一核心范畴,并梳理“故事线”:公共图书馆数字素养教育效能受用户、馆员、服务、资源、管理、环境6大维度因素的直接影响。 同时各维度因素间关联作用影响教育效能。

3.4 理论饱和度检验

对预留的7 份访谈资料进行概念提炼,发现不再出现新的重要范畴和关系,认为理论已经达到饱和。

3.5 公共图书馆数字素养教育效能影响因素模型及因素关系阐释

3.5.1 公共图书馆数字素养教育效能影响因素模型

根据前文梳理的因素作用关系,整合形成“公共图书馆数字素养教育效能影响因素模型”(见图1)。

图1 公共图书馆数字素养教育效能影响因素模型

用户、馆员、服务、资源、管理、环境维度的因素直接影响教育效能。 用户维度的需求、认知、兴趣因素是外部驱动因素;馆员维度因素是内部驱动因素,同时通过服务维度因素间接影响教育效能;资源维度因素是内部因素,同时作用于服务因素间接影响教育效能;服务维度因素直接决定教育效能;管理维度因素是内部因素,同时作用于馆员、资源与服务维度因素间接影响教育效能;环境维度因素是外部因素,同时对资源、服务、管理产生影响。

3.5.2 公共图书馆数字素养教育效能影响因素阐释

(1)用户因素。个体对数字素养教育需求、认知状态及参与兴趣是影响教育效能的外部因素。 一方面,个体教育需求是公众面向数字生活、数字学习、数字工作、数字创新四大场景,具有提升数字化社会适应力、数字化职业胜任力与数字化发展创造力的强烈意愿,正面影响教育效能;另一方面,用户自身数字素养认知、个人兴趣、需求等呈现出群体异质性、个性化明显特征。 老年群体倾向数字医疗健康、社交出行等基本生活的数字适应技能,成年人对数字办公、数字职业工具技能诉求明显,青少年群体游戏化导向、创客创新的中高阶数字素养需求强烈。进一步影响数字素养教育的资源服务供给。

(2)馆员因素。 馆员作为能动性教育主体,其数字意识、数字能力、培训激励直接影响公共图书馆数字素养教育效果。 馆员自身数字化思维及认知等意识反映其教育积极性、投入度,对用户参与热情和持续学习意愿产生正向影响。 馆员数字能力包括数字工具运用、数字教学资源开发、数字技术整合、数据获取分析评价、数字服务宣传推广等专业技能水平直接影响用户学习卷入度、教育效果美誉度。培训激励关系到馆员教育能力持续提升,通过学习交流、晋升机制等激励馆员投入、提升教育效能。

(3)服务因素。服务维度涉及服务内容主题创新、服务过程的交互反馈与服务效用与公众需求契合度。 调研发现公共图书馆目前已有的数字素养教育内容主要集中于计算机使用培训等传统项目,内容单一,忽视针对公众需求调研与反馈、教育模式趋同,面临与公众需求嵌入的教育模式转型升级挑战,教育效果难以保证,影响公共图书馆数字素养教育效能目标实现与功能发挥。

(4)资源因素。资源维度的数字教育资源供需匹配、空间设施配备、技术平台整合等影响公共图书馆数字素养教育效能。 数字教育资源如数据库、馆藏资源、培训课程等资源供给的完备、可用易用与用户内容需求匹配是数字素养教育的关键支撑。 教育空间是否充足、 软硬件基础设施配置决定教育规模和用户参与体验。 技术平台及系统整合程度、数字素养教育资源分散在各个部门,缺乏统一资源协调平台,影响对教育需求满足。

(5)管理因素。管理维度下公共图书馆数字素养教育标准规范、评估考核、合作联动影响教育效能。教育标准规范包括对教育内容与质量、基本步骤、路径与方案等的规范化体系,为馆员及相关人员的教育行为提供指引和依据。 评估考核通过绩效管理起到明晰教育目标规划与落实教育职责作用,影响馆员开展教育工作的积极性、成就感,约束馆员行为。公共图书馆数字素养教育实施通常与外部机构如高等学校、 大型教育培训公司、 互联网企业等合作开展,与外部力量合作关系是否良好、合作联动机制是否畅通影响教育的可持续性发展。

(6)环境因素。环境维度的政策制度、经费支持与社会化推广影响公共图书馆数字素养教育效能。 国家地方层面政策制度出台及实施落地有助于引导公共图书馆开展、社会力量参与数字素养教育,提升公众参与意愿。经费投入及拨付情况决定了公共图书馆数字素养教育的资源、服务和人力、空间以及技术保障水平。外部社会化媒体对公共图书馆数字素养教育的宣传推广影响图书馆社会教育品牌树立和教育职能实现。

4 公共图书馆数字素养教育效能关键因素识别分析

4.1 基于模糊集理论-DEMATEL 方法的关键因素识别过程

依据扎根理论编码结果,提炼18 个影响因素,用F1 至F18 表示。获取8 位专家的影响因素关系判断打分数据并汇总。运用Matlab 软件自编程序,实现前述(2.2.2)计算方法,经过去模糊化处理、得到直接影响矩阵、综合影响矩阵①由于篇幅所限,直接影响矩阵、综合影响矩阵文中未列出,数据由作者自存储,如有需要可向作者索取。。 进一步计算出影响度R、被影响度D、中心度R+D 和原因度R-D(具体结果见表6)。

表6 各影响因素影响度、被影响度、中心度、原因度及排名

4.2 影响因素间相互关系分析

4.2.1 影响程度分析

就各因素影响度而言,馆员维度中的培训学习激励(F6)、环境维度的经费投入支持(F17)影响度分别为5.76、5.72,是所有因素中影响度最大的,表明这两个因素对其他因素的影响程度最大。馆员作为数字素养教育的能动主体,对馆员的培训学习激励决定了馆员数字素养专业技能水平及教育能力的可持续提升。 环境维度的经费投入因素提供了数字素养教育活动开展的资金保障,对其他因素起到支撑和促进作用。

就各因素被影响度而言,用户维度中F3 参与兴趣意愿和服务维度F9 效用价值契合被影响度分别为6.72 和5.90,表明这两个因素是受其他因素影响大的因素。 提升用户参与兴趣和意愿是公共图书馆数字素养教育的效能目标的具体体现,受到馆员、资源和服务、管理等维度因素的影响。教育效用价值契合能够反映出教育活动被公众认可的价值,教育价值与需求契合受到用户、馆员等维度因素的影响。

就原因度而言,原因度数值有正负,作用方向相反。 经费投入与培训学习是原因度较高的因素,表明这两个因素是推动数字素养教育主动因素,应予以重视,并采取加大正向措施如加大经费投入、为馆员提供培训机会、设计激励机制等强化这些因素的作用。结果因素如用户参与兴趣意愿、效用价值契合受到其他因素的影响,体现在数字素养教育的效能价值,进而对公共图书馆数字素养教育效能产生影响。

4.2.2 中心度分析

中心度反映各影响因素在公共图书馆数字素养教育效能影响因素体系中的重要程度。中心度越大,表示该因素在影响因素体系中发挥的作用越大。 F3参与兴趣意愿、F6 培训学习激励和F5 专业数字能力中心度的数值较大。其中,F3 数值最大,说明公共图书馆数字素养教育效能目标的实现关键在于用户参与。 F6 培训学习激励和F5 专业数字能力也是中心度较高的因素, 馆员作为数字素养教育重要主体,馆员自身数字素养能力及教育水平是教育效能的重要影响因素。

4.2.3 因果关系四象限图分析

以中心度为横轴、原因度为纵轴作出6 个维度18 个影响因素的因素象限图,并建立了四象限图因素关系(见图2)。

由图2 可见,位于第一象限的因素包括F5 专业数字能力、F6 培训学习激励、F7 主题形式创新、F10内容供需匹配、F11 空间数字设施、F17 经费投入支持,对公共图书馆数字素养教育效能的影响最大,起关键推动作用;位于第二象限的因素包括F1 个体提升需求、F2 素养认知状态、F4 数字教育意识、F13 标准规范明晰、F14 评估考核体系、F18 社会化媒体推广,起辅助影响作用,可视作支持性因素;位于第三象限的因素包括F12 技术平台整合、F15 多方合作联动、F16 政策制度引导,其中心度与原因度均较低,在系统中属于相对独立的要素;位于第四象限的因素包括F3 参与兴趣意愿、F8 过程交互反馈、F9 效用价值契合,在系统中最易受其他因素影响。

图2 公共图书馆数字素养教育效能影响因素象限分布

4.3 关键因素识别确立

以各个因素的中心度为主要依据,同时参考影响度排名,识别确立关键因素。在18 个影响因素中,对中心度排名前10 的因素和最终关键因素进行识别(结果见表7)。

表7 关键影响因素识别结果

馆员维度培训学习激励(F6)、专业数字能力(F5)中心度排名第2 和3 位,影响度和被影响度排名也较为靠前,表示既能影响其他因素,也易受到影响的因素,可以作为关键影响因素。服务维度效用价值契合(F9)、主题形式创新(F7)和过程交互反馈(F8)中心度排名分别为第4、5 和7 位,影响度和被影响度排名在前10 位以内,可以作为关键影响因素。 资源维度内容供需匹配(F10)和空间数字设施(F11),中心度排名分别为第8 和9 位,影响度和被影响度排名在前10 位以内,与其他因素联系较紧密,作为关键影响因素。环境维度经费投入支持(F17)中心度排名为第6 位,影响度较高,将其作为关键影响因素。 用户维度的参与兴趣意愿(F3)中心度排名第1 位,但是主要来源于被影响度,其影响度排名较低,对其他因素的影响较小,不适宜作为关键因素。因此定量和定性分析结合,最终识别确立公共图书馆数字素养教育关键因素为以下因素:培训学习激励(F6)、专业数字能力(F5)、效用价值契合(F9)、主题形式创新(F7)、经费投入支持(F17)、过程交互反馈(F8)、内容供需匹配(F10)和空间数字设施(F11)。

5 效能导向下公共图书馆数字素养教育创新路径

公共图书馆数字素养教育是一个内外环境交互的系统,其效能受多维度因素的影响。且各影响因素之间存在复杂关联,共同作用于社会技术转型环境下馆员、用户与图书馆资源、服务、管理的教育交互全过程。聚焦关键核心要素,从主体交互、供需适配、资源整合、生态共建提出公共图书馆数字素养教育创新路径。

5.1 增进教育主体协同交互强化教育效能能力保障

公共图书馆和用户主体作用不可或缺,数字素养教育多元主体协同交互是教育效能提升的基础保障。 协同多元主体打破单一、碎片化供给困境,提升数字教育供给效能,共建公共图书馆社会教育数字底座。 一方面协同政府管理部门、图书馆决策层、管理层、用户、馆员的多方参与主体。加强政府部门、图书馆决策层对数字素养教育的经费投入支持,为馆员能力提升以及数字资源、基础设施、平台空间拓展提供支撑,进一步提升服务成效与供给质量。以馆员数字素养教育能力提升支撑资源服务提质增效。 为馆员能力提升制定科学、规范和有效的学习培训和激励机制,采取灵活多变的激励策略,考核教育成效和业绩成果,激发馆员对数字素养教育的积极主动参与,促进可持续发展。 注重全媒体教育资源整合,以课程、培训为基础,开发设计知识竞赛、短视频、动画片、宣传海报等教育资源并推广。加强数字素养教育内容资源组织、分类与导航,实现高质量资源供给。另一方面,增强教育过程多元主体交互协同。包括技术中介的馆员用户交互、图书馆内外交互以及持续教育全周期全过程的需求反馈交互。其一,借助数字技术如大数据、人工智能技术中介和数据流通,馆员自身数字教育能力赋能用户数字素养,掌握数字教育意识以及利用数字信息、工具、技术进行交流、创造性解决问题的专业知识与技能,协同用户与人工智能技术的共教、共学、共评等。 基于大数据与人工智能技术收集、分析、解释教育行为与用户学习效果、表现数据进一步优化教学决策,保障教学效能;其二,公共图书馆鼓励开展行业分享与采用最佳实践案例等,完善以用户参与利用、需求满足指标导向的教育资源及服务评价标准,适应个性化教育需要。优化数字教育资源审批采购业务流程,确保教育资源数据库、开放课程质量以协同共管共治全面保障教育效能。

5.2 面向教育供需双向适配契合教育效能目标实现

教育效能导向目标在于使图书馆在教育资源投入、教育能力内实现教育供给与公众教育需求有效对接、动态平衡。 以用户需求为逻辑起点,通过供需双向适配、多主体协同交互、效用价值契合,服务于用户教育持续参与、教育满意度、教育价值提升是教育效能实现的关键。一方面,打破供给端需求端不匹配,解决数字素养教育供给数量、质量、主题、形式不足、教育内容同一化供给与多元需求的矛盾。依据不同群体用户需求设置多元化群体教育目标及教育方式。如针对青少年及未成年人群体以高沉浸、临场感、趣味故事性、情景化的游戏化教学等方式融入数字安全等主题场景教育,通过即时反馈和强交互性的教育过程,增进用户认知和情感体验,激发用户学习动机,促进教育参与的效能目标。 另一方面,提升用户对图书馆数字素养教育认知、认同与感知价值,激发用户参与行为,以教育实效为落脚点,针对数字素养教育无效供给、供需错位困境,增强供需协同匹配。在资源采购、活动策划主题设计等决策环节中通过用户主导教育资源采购、入驻或引进线上教育培训直播平台、拓展用户诉求表达反馈渠道等方式,吸纳用户参与教育决策。在教育服务中结合用户深度、跟踪长期性教育需求调研,及时满足用户对教育资源、教育主题内容创新需求,优化用户教育体验,增进用户与图书馆教育主体之间的情感联结,最终有效实现供需适配、良性互动协同的教育效能目标。

5.3 聚力教育资源统筹整合突出教育效能长效挖掘

构建教育需求全周期识别、教育资源平台联通、教育管理流程高效的机制,服务教育场景统筹长效挖掘教育效能。(1)聚焦教育需求全周期识别机制,发挥教育长期效能。 聚焦多群体数字素养教育的关键因素及其问题,融合汇集公共开放数据如劳动力市场调查、大学生就业调查、招聘平台等基础数据,定位研判数字素养技能教育需求并对接配套数字能力培训教育。重点关注数字边缘化群体如老年人、城市务工人员、农村居民、青少年等,在数字素养教育全周期系统全局观察识别多群体的数字素养需求,整体推进教育进程。(2)打通资源互通共建与服务联通共促机制,以开放共享整合发挥教育效能。深度整合线上线下教育资源,贯通非正规和非正式学习的泛在化学习过程,以数字素养教育信息基础设施为抓手,促进公共图书馆教育资源、平台与服务应用的信息数据流动,通过馆员与用户教育需求、目标、实现路径不同层次的资源、服务、应用实践的有机整合,实现系统平台、空间服务、活动策划、推广营销的资源整合和数据共享。(3)统筹重塑业务流程和管理机制发掘教育效能。融合业务流程分工合作,理顺明确各方职责关系,以跨部门工作小组团队组织方式,加强教育项目横向协同、纵向联动,从资源供给、服务过程、用户评价的教育过程体现对教育主体的贡献认可。 管理机制上开发细化针对教育馆员的数字素养教育全过程效能评估、针对用户的学习者不同阶段的数字素养水平测评工具等包容性、通用性标准,完善评价认可反馈机制,提升教育资源的互操作性、可及性,保证教育过程和结果质量。

5.4 提升公众参与效能价值共建可持续的数字素养教育生态

公共图书馆数字素养教育效能以人的需求、公众需求、社会需求、国家需求为最终价值旨归,突出公共图书馆数字素养教育的终身性、开放性与公共性、场景化特征,夯实数字社会基座。 一方面将人的数字化生存与发展作为教育目标起点,综合考虑数字素养教育供给侧和需求侧的多样化目标群体,实现数字社会场景化需求融合。 运用大数据技术手段精准定位分析学习者教育需求与目标技能,通过数字工具软件设计个性化教育路径,设置适合不同群体的数字素养教育课程或培训形成工具包和解决方案,并进行教育效果追踪、预警和认证。另一方面,面向国家战略需求发挥公共图书馆数字素养教育托底数字化生存、支撑数字化发展的功能,加快出台图书馆数字素养教育战略行动计划等政策制度顶层设计,通过图书馆教育主体的政府、学校、企业等共同参与,形成供需适配、主体交互、机制协同、回应需求的可持续发展模式。 在效能导向的理论实践交互生成和公众参与中涵养公平一致、有韧性、可持续的数字素养教育生态,构筑公共图书馆数字素养教育的中国方案。

6 结语

提升公共图书馆数字素养教育效能,创新数字素养教育路径,能够为数字化转型环境下公共图书馆发展模式变革与可持续发展增添强劲动能。 本研究运用扎根理论,基于行业现实馆员与专家智慧的一手资料与文献、新闻等多源数据,探索性凝练六维度影响因素,建构教育效能影响因素模型。进一步引入Fuzzy-DEMATEL 影响因素分析方法,聚合专家群体智慧,基于影响度、中心度及原因度指标特征,进一步识别确立关键因素, 为公共图书馆数字素养教育创新提供有效、可行路径。本研究以教育效能为导向,以公共图书馆数字素养教育的全局系统观,融通图书馆内部治理与外部环境、用户行为需求的改变,探索性识别关键因素。一方面克服了已有研究基于个案、碎片化经验的描述、忽略微观层面汇集群体智慧关键因素的不足;另一方面弥补了之前研究仅从图书馆单一主体出发探究影响因素,缺乏效能导向下馆员、用户、专家多主体需求交互的局限。 同时本研究存在一定局限性,如样本方面对用户访谈及大规模问卷调查较为缺乏、专家打分样本数量可适当增加。此外受制于不同层次级别、不同地区的公共图书馆数字素养教育水平、所处发展阶段不同,研究结论的推广性有待增强。未来融入过程性视角,专注于用户侧探究公众参与数字素养教育的需求、 行为特点与规律,结合具体实际、针对不同类型与发展阶段的公共图书馆数字素养教育案例,研究探索关键因素对教育效能的影响机理、影响路径等,是下一步研究中有待重点突破的内容。