“证据推理与模型认知”素养在高考中的考查及复习

2022-03-14张莉娜葛继宁正高级教师

张莉娜 张 伟 葛继宁(正高级教师)

(1.北京教育学院数学与科学教育评价研究中心2.北京市第九中学 3.北京市昌平区第二中学)

新课程的高考要以《普通高中化学课程标准》(以下简称“课程标准”)为依据,实施素养导向的考试评价.因此,高三的复习需要依据课程标准分析研读高考试题的命题思路,并使用素养导向的试题来考查学生化学学科核心素养的达成度.课程标准界定了“证据推理与模型认知”素养,指的是学生具有证据意识,能基于证据对物质组成、结构及其变化提出可能的假设,通过分析推理加以证实或证伪;建立观点、结论和证据之间的逻辑关系.知道可以通过分析、推理等方法认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互关系,建立认知模型,并能运用模型解释化学现象,揭示现象的本质和规律.本文以课程标准为依据,以高考题为例重点分析“证据推理与模型认知”素养的考查,并以原创试题“汽车尾气的净化”为例,介绍命制指向化学学科核心素养的高三原创试题的思路.

1 “证据推理与模型认知”素养在高考中的考查

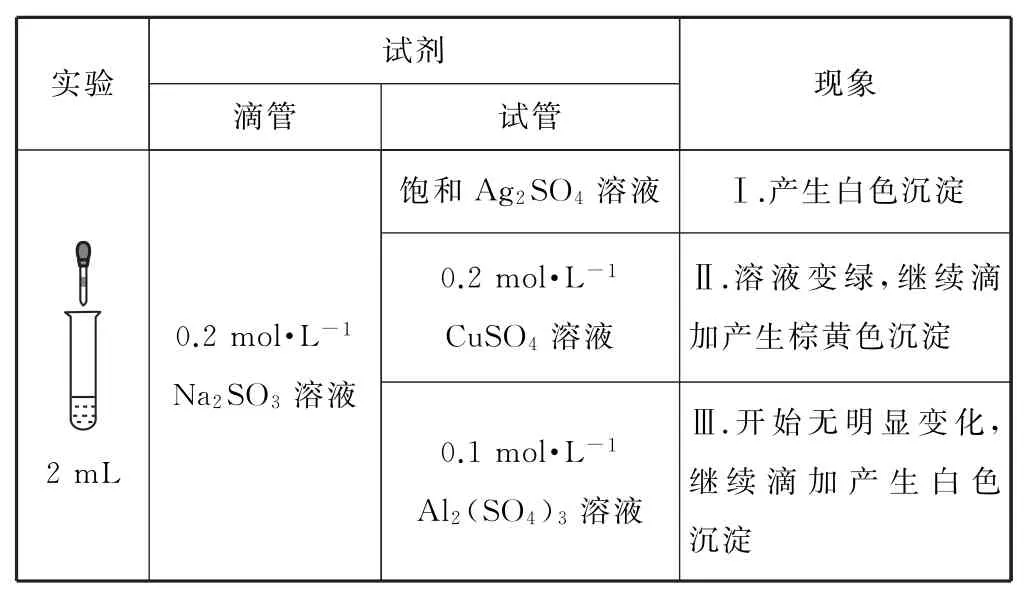

例 以Na2SO3溶液和不同金属的硫酸盐溶液作为实验对象,探究盐的性质和盐溶液间反应的多样性,如表1所示.

表1

(1)经检验,现象Ⅰ中白色沉淀是Ag2SO3.用离子方程式解释现象Ⅰ:_______.

①用稀H2SO4证实沉淀中含有Cu+的实验现象是________.

②通过下列实验证实,沉淀中含有Cu2+和,如图1所示.

图1

a.白色沉淀A 是BaSO4,试剂1是_________.

b.证实沉淀中含有Cu2+和的理由是_________.

(3)已知:Al2(SO3)3在水溶液中不存在.经检验,现象Ⅲ的白色沉淀中无,该白色沉淀既能溶于强酸,又能溶于强碱,还可使酸性KMnO4溶液褪色.

①推测沉淀中含有亚硫酸根和_________.

②对于沉淀中亚硫酸根的存在形式提出了2种假设:

ⅰ.被Al(OH)3所吸附;

ⅱ.存在于铝的碱式盐中.

对假设ⅱ设计了对比实验,证实了假设ⅱ成立.

a.将对比实验方案补充完整.

步骤1:见图2.

步骤2:_______(按图2形式呈现).

图2

b.假设ⅱ成立的实验证据是_________.

(4)根据实验亚硫酸盐的性质有________.盐溶液间反应的多样性与_________有关.

参考答案

(2)①析出红色固体;

②a.HCl和BaCl2溶液.

b.在I-的作用下,Cu2+转化为白色沉淀CuI,转化为.

(3)①Al3+、OH-.

②a.如图3所示.

图3

b.V1明显大于V2.

(4)亚硫酸盐的溶解性、氧化还原性、在水溶液中的酸碱性;两种盐溶液中阴、阳离子的性质和反应条件.

分析 1)测试对象(学生水平):本题是2016 年高考北京理科综合卷第28 题,测试对象为北京籍考生.

2)测试宗旨(核心素养):本题主要考查了“证据推理与模型认知”素养,以及部分“宏观辨识与微观探析”“科学探究与创新意识”素养,如能从宏观和微观相结合的视角分析与解决实际问题;能从问题和假设出发,依据探究目的,设计实验方案.

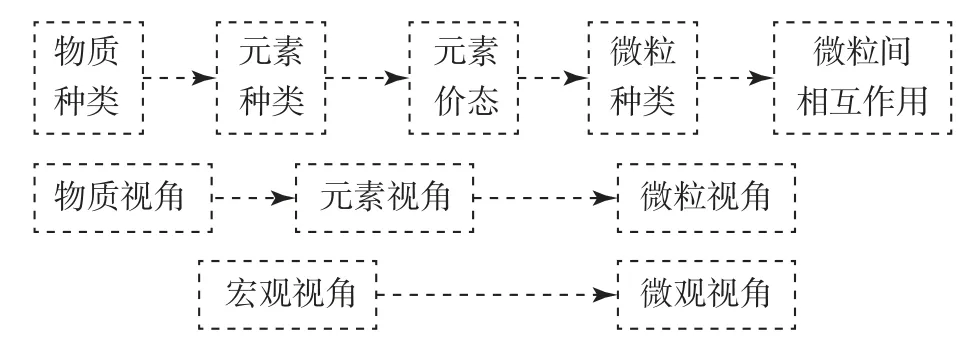

3)测试载体(真实情境):以Na2SO3溶液和不同金属的硫酸盐溶液多样性反应的实验为情境,按照认识物质及其变化的基本模型(如图4)展开,对学科基本知识进行结构化理解.Na2SO3溶液分别与3 种硫酸盐溶液发生反应,创设了真实、有意义的测试情境,并在此基础上设计出该试题的测试任务,对学生能力的要求不断提高,侧重考查信息理解、分析数据、做出推测、设计实验、验证假设、得出结论等一系列思考和研究过程,在多角度、多环节的思维过程中,综合地、多层次地考查学生的综合素质,达到高考择优选拔的目的.

图4

4)测试任务(实际问题):试题从证据的获取、结论的表征、从证据到结论的推理论证、复杂体系中多证据与多结论的关系梳理、基于从假设寻找变量设计实验方案、基于假设寻找实验方案中的定量证据等不同的思维角度设问,考查“证据推理”素养的达成.本题考查了学生应用化学模型认识物质的组成、结构及变化,包括关联表征(第1问)、解释和论证(第2问)、预测和设计(第3问)这3个不同水平.在解决问题过程中,考查了“实验探究陌生物质的性质及变化”的化学认识模型,从物质类别、元素价态的角度,依据复分解反应和氧化还原反应原理,预测物质的化学性质(溶解性、氧化还原性、酸碱性)和变化(生成沉淀的反应、氧化还原反应和酸碱反应),设计实验进行验证,分析、解释实验现象,归纳得到实验结论.这个化学认识模型的建构是在高考前的化学学习过程中完成的,本题考查了模型运用(第1、2 问)、模型优化和创新(第3问),达到了“模型认知”素养水平4.

5)解决问题的工具(化学知识):本题要求学生能运用已有的知识,以及从试题给出的实验情境中接受、整合相关信息来分析解决问题,这些知识涉及:从离子角度分析电解质在水溶液中的反应,基于盐的溶解性认识与Ag+形成难溶电解质Ag2SO3并用离子方程式表征(第1 问);从化合价角度认识的还原性与Cu2+的氧化性,预测发生的氧化还原反应,实验探究反应产物,描述实验现象和收集有关数据,具体涉及常见、I2的检验(第2问);通过盐溶液中溶质与溶剂的相互作用认识Na2SO3溶液的碱性与Al2(SO4)3溶液的酸性,发生复分解反应后探究产物中的存在形式,设计实验方案并根据假设的结论收集定量证据(第3问);综合Na2SO3溶液与不同的硫酸盐溶液的反应,做出概括、分析和解释,揭示化学变化的特征规律(第4问).

依据课程标准深度剖析典型高考题对“证据推理与模型认知”素养的考查不难发现,在高中化学学习和复习备考的过程中,要了解:化学是一门以实验为基础的学科,透过实验揭示物质变化规律是化学学科研究的基础.高考题从实验入手,将多角度认识物质及其变化的考查要求通过实验整合起来,因此在高三复习中要在注重基础实验技能培养的同时锻炼实验探究能力,从多角度、多层面对实验基础知识、反应规律融合掌握.本题创设实验情境,引导学生从多个角度看待盐溶液的性质及化学变化,分析真实情境中存在多种微粒、多个反应及反应间存在相互影响、动态变化的复杂体系.体系的“复杂”就体现在多微粒、多反应的动态变化,学生需要在证据与结论的复杂推理中基于问题解决进行作答.

下面介绍如何依据课程标准,参照高考题的命制思路,命制“证据推理与模型认知”素养的高三检测题,帮助学生整合与活化知识,检测素养的达成度.

2 “证据推理与模型认知”素养的复习检测题

试题自2020年7月1日起,在全国范围内实行轻型汽车国Ⅵ排放标准,其中要求汽车行驶排放的CO 不超过700mg·km-1、氮氧化物不超过60mg·km-1.汽车行业通过稀薄燃烧和三元催化等技术降低汽车尾气排放.稀薄燃烧是使空燃比(A/F:空气质量与燃油质量之比)稍大于理论值,汽油燃烧更加充分,节能且降低尾气排放量.汽车安装三元催化转化器进行尾气处理,温度为316~649 ℃时,可以转化90%以上有害物质.

(1)请分析汽油(主要成分为碳氢化合物,以下缩写为HC)和空气在汽车发动机汽缸中发生的反应,解释汽车尾气中氮氧化物的来源________.

(2)图5是空燃比与有害气体排放量的关系,最佳空燃比为阴影区域.

图5

请根据上面的信息,分析采用此空燃比的优缺点分别是_________.

(3)分析发动机排放出的气体成分,小明提出无需外加试剂,利用2NO+2CO=N2+2CO2进行尾气净化.

请判断上述反应能否发生_________(填写“能”或“否”);理由是________.

(4)三元催化剂能提升汽车尾气净化反应的速率,早期的催化剂是铂,科学家研究反应机理来探索更廉价高效的催化剂,图6是某新型催化剂催化NO与CO 的反应过程,请在图中圈出催化剂.

图6

(5)政府监控汽车尾气排放,在道路上安装了汽车尾气检测装置,某汽车尾气检测数据为CO 900 mg·km-1、氮氧化物83 mg·km-1,请你判断尾气是否符合国Ⅵ排放标准,如果符合,给出判断的依据;如果不符合,请分析可能原因并给出改进建议:

①________(填写“符合”或“不符合”);

②________(写出判断依据或分析原因给出改进建议).

参考答案

(1)空气中的氮气与氧气在发动机汽缸反应生成氮氧化物.

(2)此空燃比区域,汽油充分燃烧且HC、CO 的含量低,缺点是氮氧化物的含量高.

(3)能;CO 和NO 中的碳元素和氮元素均是中间价态,既有氧化性又有还原性,根据产物N2和CO2推测CO 体现还原性、NO 体现氧化性,此反应可能发生(要求作答完整、系统分析化合价变化).

(4)圈出ZSM5—Mn.

(5)不符合;发动机进气管故障,燃料和空气的进气比例不对,对发动机进气管进行排查和修理.三元催化器的催化剂表面积碳,催化剂失效,对三元催化器进行清洗.汽车温控故障,三元催化器不在316~649 ℃温度范围内,尾气处理效果差,检测催化器的工作温度并修理.

分析1)测试对象(学生水平):本题的使用对象为高中三年级的学生,这部分学生是在完成必修和选择性必修化学学习的基础上,选择化学作为计入高校招生录取总成绩的学业水平考试科目.

2)测试宗旨(核心素养):本题测试的主要是“证据推理与模型认知”的化学学科核心素养,要求学生能从原子、分子水平认识物质及其变化,具有证据意识,能从事实中提取证据,从宏观与微观、定性与定量相结合的角度收集证据,能基于证据对物质组成、结构及其变化提出可能的假设,通过分析推理加以证实或证伪,建立观点、结论和证据之间的逻辑关系;并能识别物质模型和化学反应的理论模型,运用模型解释物质的性质及其变化.

3)测试载体(真实情境):本题以“国Ⅵ排放标准”以及“汽油发动机可燃混合气燃烧及三元催化转化器工作机理”等相关文献为背景,创设了真实、有意义的测试情境:在国Ⅵ排放标准下,有哪些办法让汽车尾气的排放不超标,并结合中学的教学实际,设计测试问题,检测学生“证据推理与模型认知”素养,同时培养学生的科学态度与环境保护意识.

4)测试任务(实际问题):本题提出3 个实际问题,汽车尾气的有毒有害物质是怎么产生的? 如何将有毒有害的物质转化为无毒无害物质? 转化需要哪些条件? 涉及物质的组成、性质及转化等方面.依托图表和文字叙述的方式,将化学知识与技术参数以及科学研究相融合,要求学生在阅读文字背景信息的基础上明确汽车尾气中的有害成分,从元素的视角明确尾气是怎么产生的;利用图形分析推理选择合适空燃比的原因,从而在发动机内部减少尾气的产生;基于氧化还原反应原理选择合适的反应路径实现尾气的净化;尾气从发动机快速排出,所以净化的快慢至关重要,因此要通过催化剂提高反应速率;最后基于尾气的产生和净化的全过程,解决实际生活中尾气超标的问题.

第(1)问,按照“提取证据→提出假设→依据证据证明假设”的顺序设置问题,要求学生能从物质及其变化的事实(汽车尾气中的氮氧化物是生成物)中提取证据,对有关的化学问题(氮氧化物是怎么产生的)提出假设,能依据证据(空气的主要成分是氮气和氧气,汽油的主要成分是碳氢化合物),利用化学观点(物质由元素组成和化学反应前后元素种类不变)证明假设(空气中的氮气与氧气在发动机汽缸反应生成氮氧化物),考查“证据推理与模型认知”素养水平1的达成.

第(2)问,通过空燃比与有害物质关系图的分析,要求能从定性(基于“汽油不充分燃烧产生一氧化碳和碳氢化合物”和“氮气与氧气反应生成氮氧化物”这两个产生有害气体的反应)与定量(空燃比与HC、CO、NOx的定量关系)结合上收集证据,能通过定性分析和定量计算推出合理的结论(采用此空燃比的优缺点:空燃比稍大于理论值,优点是汽油充分燃烧且HC、CO 的含量低,缺点是氮氧化物的含量高),培养学生辩证地看待问题,考查“证据推理与模型认知”素养水平3是否达成.

第(3)问要求学生从化合价角度分析物质性质,结合反应产物说明物质具体体现的性质,论证这个反应的合理性,运用理论模型(从化合价角度分析物质的性质及变化的程序化模型)推测物质的性质(NO 和CO 的性质)与变化(NO 与CO 的氧化还原反应).需要学生综合运用化学知识与方法,根据物质中核心元素的化合价预测物质性质,再根据尾气净化反应的产物分析物质生成的合理性,最终得出结论,考查“证据推理与模型认知”素养水平4是否达成.

第(4)问要求学生从宏观和微观结合上收集证据(NO 与CO 的反应),结合对催化剂的认识(质量和化学性质不变),依据证据推出合理的结论(ZSM5—Mn是反应历程中的催化剂),考查“证据推理与模型认知”素养水平2是否达成.

第(5)问要求学生首先要将题干中的数据与本小问所给信息中的数据进行比对,推出尾气超标,基于本题中汽车尾气中有害气体的产生和消除,识别尾气超标的变量(包括第2问空燃比、第4问催化剂,还有信息中提到的催化剂的工作温度),进行假设并基于变量设计适合的改进方案,即能对复杂的化学问题情境中的关键要素(反应物的配比、反应条件、催化剂和温度)进行分析以建构相应的模型,解决复杂的化学问题(尾气超标),考查“证据推理与模型认知”素养水平4是否达成.

5)解决问题的工具(化学知识):本题要求学生运用已有的知识及从试题中接收领悟到的相关知识来解决所提出的问题,这些知识包括:依据物质类别和元素价态识别典型元素的代表物,依据物质通性和氧化还原反应原理,预测物质的化学性质和变化,说明物质的转化路径(试题第1问、第3问和第4问);能根据物质性质分析环境中的问题,参与社会性议题的讨论(试题第2问和第5问)等.

本题以真实情境(国Ⅵ排放背景下汽车尾气的产生和净化)为测试载体,联系学生生活实际,注重过程性、科学性,形成与测试任务融为一体、具有不同陌生度、丰富而生动的测试载体.以实际问题(稀薄燃烧技术和三元催化技术)为测试任务,突出考查学生认识物质性质和变化的思路及氧化还原反应认知模型,不仅考查了学生对化学基础知识、基本理论的掌握,而且进一步考查了学生利用所学知识分析和解决真实问题的迁移应用能力.本题的“情境”和“知识”同时服务于“问题”的提出与解决,“问题、情境、知识”三者紧密相连,考查学生在陌生的情境中,能否将知识融会贯通,能否从物质类别和元素价态的视角,利用证据分析推理并结合氧化还原反应的认知模型解决实际问题的能力.

(完)