清末民初中国法书碑帖在日本的影印出版与传播

——以法书会、博文堂为例

2022-03-14黄政霖

⊙ 黄政霖

弁言

清末民初,中国法书碑帖大量流入日本,随着新的书法材料的出现以及西方先进印刷技术的引进与使用,明治大正年间,日本兴起了书法碑帖影印出版的热潮。一方面,一批学人志士肩负书法振兴的文化责任,积极投身于书法事业,为法书碑帖出版和研究贡献了力量。另一方面,基于学者、收藏家、业者(出版商)三者的共同合作和良好运营,形成了较为完备的书法鉴藏出版体系,为法书碑帖的出版提供了强有力的外在保障。

这其中尤以法书会和博文堂最具代表性,前者地处东京,集结了日本全国和中国的学人、鉴藏家,刊行了日本最早的书法杂志《书苑》,影印出版了大量中国法书碑帖,在近代中国法书碑帖的传播和研究上有着不可磨灭的功绩。后者坐标大阪,主理人作为书画碑帖珂罗版影印的先驱者,不仅精印出版了大量中国法书碑帖,同时活跃于关西收藏界,与关西学人以及寓居京都的罗振玉形成了良好的合作关系。刊行的出版物,既反映了关西中国书画碑帖收藏兴盛的局面,又记录了这些出版物原件的流通传播情况,同时展开了罗振玉与以内藤湖南为代表的日本关西学术圈的书法互动和书学交流,这在近代中日书法文化交流史上同样意义非凡。

一、明治大正间的书道振兴

“‘明治维新’的大变革使日本国人的世界观为之一变,新的突如其来的欧美文化,使日本自飞鸟、奈良时代起长期归依信仰的传统中国文化的价值体系逐渐崩坏,汉学堕落,洋学勃兴。作为中国文化的一个显著表现——书道,其发展也走向没落。”[1]面对书法日益衰落的局势,自明治末期起,一批学人志士积极投身于书法事业,以“书道振兴”为己任,致力于书法出版和研究,促成了明治大正间书艺勃兴的景况。其中,以黑木安雄为首的法书会,及其出版的《书苑》杂志最具代表性,作为日本(乃至世界)最早的书法专业杂志,具有开拓之功。

黑木安雄(1866—1923),字武卿,别号钦堂、欣堂、蓍园。是明治至大正时期有名的汉学者、书法家、历史学家、编辑者和教育者。黑木家族是传统的汉学世家,受家庭氛围的熏陶和父亲黑木茂矩的影响,钦堂自幼学习汉学,十三四岁便能作诗文,在汉学塾“二松学舍”学习,后于1885年在东京大学文学部学习,与其同学者有儿岛献吉郎、长尾雨山、山田济斋等人。毕业后,钦堂在东京府师范学校执教。先后于1890年、1902年担任香川县寻常师范学校(现香川大学教育学部)的教职和香川县工艺学校校长(现为县立高松工艺高等学校)。之后在东京担任东京帝国大学、东京美术学校(现东京艺术大学)、二松学舍等校讲师。[2]其一生致力于振兴儒学和中国学术在日本的发展,且书法造诣也极为深厚,有“挥笔如挥剑”[3]的美誉。

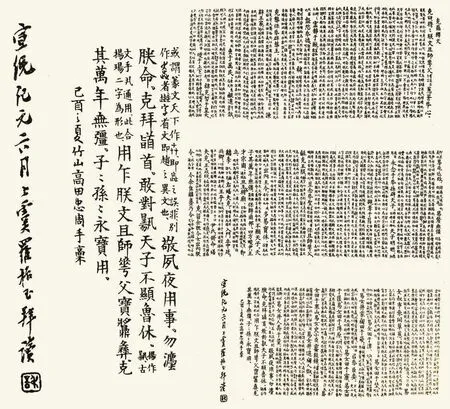

罗振玉 高田忠周 跋克鼎释文册 选自 《书苑》杂志

明治44年(1911),为振兴书法事业,黑木安雄组织成立法书会,并发行月刊杂志《书苑》。作为《书苑》杂志的领头人和总编辑,“作为学者书家”[4],他不仅在每卷卷首撰写发刊辞,呼吁振兴书道,同时以论文的形式详述书法技法,成文《学书方法述论》,以连载的形式刊发。《书苑》刊印的法书碑帖作品解说,大多也出自他笔下,或解释碑帖来龙去脉,或作书法风格品评,都体现了他深厚的书法素养和学术功底,其于书法事业的“良苦用心及惨淡经营”[5],于此可见一斑。

《书苑》第1卷、第1号《发刊辞》中,钦堂开明宗义,道出《书苑》“书道振兴”的发刊缘由,即“为吾国书法振兴计”[6]。接着他解释了《书苑》的具体内容:“一半取古今人之法书墨迹,集印刊布以作研究资料,一半刊载书法相关的论释叙记。”[7]并以此作为“交流会友时,知识互通、见闻扩充的方式”[8],扩大书法的影响,“这也不外乎是为了书法的振兴”[9]。彼时,有“外人”对日本书道泥古不化、尚意好奇及碑帖之争下文人相轻的书法发展现状提出批评,“大正书道,书之威严、品格、韵致、玄味皆丢失了,却还自我标榜为东亚美术国之精华的长鸣钟,厚颜甚矣”[10]。对此钦堂坦然接受,并引以为良药,呼吁同仁,以“大中至正”为书法“法之真谛”,潜心研究书法“术之蕴奥”,承古拓新,如此才能免遭讥讽。[11]“书法中兴”的口号在之后的发刊辞中被黑木反复强调,成为法书会始终贯彻的理念。

在黑木钦堂和同仁的努力下,法书会日益壮大,会员曾达两千多人[12],包括官员、财阀、学者等,遍布日本全国各地,这些不同身份、不同背景的仁人志士对书法事业的投入无疑促进了明治大正间书法事业的兴盛。钦堂曾无不欣慰地谈道:“书苑的经营没有违背初衷,会员渐渐增多,书艺勃兴的景况也逐日进展。”[13]

二、学者、收藏家、业者三者的理想合作

1889年2月,以原田庄左卫门(1858—1938)为首的四人,于东京京桥南锅町正式成立“博文堂”书店,后因经营不善而歇业。1907年至1915年,原田家族进入“油谷博文堂时代”,原田庄左卫门次子,身为画家的油谷达(1886—1969),在大阪成立“油谷博文堂”,他联合弟弟原田悟朗(1893—1980),以及两位自美国学习摄影、照相印刷术归来的叔父小川一真(1860—1929)、小林忠治郎(1869—1951),一道专门致力于珂罗版书画碑帖的出版。[14]家业得以振兴的同时,博文堂不仅整理网罗、影印出版了大量的中国碑帖,同时原田兄弟也以中介、出版商的身份活跃于日本书画收藏界(尤其是关西的政治、财阀圈),参与到书画鉴藏、交易的相关事迹中,在日本近代收藏界中,“是值得大书特书的一笔”[15]。1915年以后,油谷达逐渐退出,博文堂更名“博文堂合资会社”,原田悟朗主理,影印出版物的重心由“书法碑帖”逐渐转向“图卷画册”,同时也涉及书画作品的交易工作。

日本学者下田章平曾围绕中日近现代书画碑帖收藏史展开研究,他将“自明治维新至今的日中书画碑帖收藏史”分为五个阶段,其中“从辛亥革命到第二次世界大战结束”为第二期,具有跨时代性,因其特殊的历史背景,“中国书画大量流入日本,促成了这一时期以日本关西为中心的中国书画碑帖收藏热潮的形成”[16]。他将这一时期日本的中国书画碑帖收藏概括为两大集团,即“以犬养木堂为中心的收藏集团”和“以《书苑》为中心的收藏集团”[17]。“以《书苑》为中心的收藏集团”,是以黑木安雄为首的法书会,其地理坐标位于东京,其书法活动也主要在日本关东展开。以“犬养木堂为中心的收藏集团”,则多数活跃于关西地区,同样规模庞大,体系完备。包括鉴赏家长尾雨山、内藤湖南、罗振玉等,收藏家上野理一、阿部房次郎、菊池惺堂、黑川幸七(二代)、藤井善助(四代)、小川为次郎等,以及东京的山本悌二郎、业者博文堂等,“这种学者、收藏家、业者三者的理想合作,促成了关西中国书画碑帖收藏兴盛的局面”[18]。其中,博文堂作为代表出版机构,不仅率先引入珂罗版技术致力于书画碑帖的影印出版,同时博文堂业主油谷达、原田悟朗也积极参与到书画鉴藏、碑帖买卖的书法活动中,与鉴赏家、收藏家达成了良好的合作关系,形成了从精鉴到精印再到社会流通的较为完善的商业体系,为法书碑帖的出版提供了强有力的外在保障。今天我们所看到的以博文堂、罗振玉、内藤湖南为中心,协力出版的一系列法书碑帖,正是明治大正间学者、收藏家、业者三者理想合作的结晶,不仅在书画碑帖出版史上具有重大意义,同时记录了近代关西书画碑帖收藏流通的一些具体情况。

三、《书苑》关于中国法书碑帖的影印出版

《书苑》由东京法书会[19]出版,黑木安雄任总编辑。自1911年11月首刊发行,至1920年2月停刊,共持续十年,影印出版书法资料10卷,每卷10册,累计100册,每月5日发行,收录了和汉名家真迹、旧拓等800多件,针对每个具体的作品均有较详细的解说。除了法书碑帖的影印,另有书学研究的专业论文,涉及碑帖考证、书论、书法技法研究及书人逸事等多个方面,每刊末尾设有“书坛记事”一栏,记录书法时事,同时也刊登了一些书法相关出版物的广告信息。

从《书苑》的出版体例来看,每册的法书影印基本上都采取和汉参半的设置,出版形式原则上,每册中的每件作品仅占据一页版面,以单张印刷为主,如遇到内容较多的碑帖拓本,则以连载的形式顺次续延,出版的法书碑帖资料尽可能原寸印刷,遇到尺幅巨大无法兼顾的作品时也会按同比例缩印,以保留其原貌。从出版内容来看,《书苑》出版的中国法书碑帖有232件,涵盖广泛、书体全面,上自商周甲骨吉金铭文,下迄明清法书墨迹,五体书作均有涉及。详览细察,不难发现《书苑》关于中国法书碑帖的出版有以下几点特征。

(一)对经典名作的公开出版

《书苑》首堪称道的是其对古代经典名作的公开刊印。其中既有唐摹本王羲之《游目帖》《孔侍中帖》、王献之《地黄汤帖》,又有精拓欧阳询《九成宫醴泉铭》《皇甫君碑》、褚遂良《伊阙佛龛碑》、颜真卿《麻姑仙坛记》、智永《明拓千字文》、苏轼《表忠观碑》等,还有黄庭坚《王史二墓志》、米芾《真迹尺牍》,除此之外还有赵孟、董其昌、文徵明、祝枝山等书家的真迹作品。对于这些经典名作,法书会均采用原寸影印,尽可能地保持原作,这些一流书家书作的刊印,既反映了法书会“古贤真迹与旧拓碑帖,二者兼收、彼此参照,以窥书字之本义,以明行笔之要诀”的出版宗旨[20],又表明了《书苑》“以真迹为重、毫厘不可偏差,以传古人风神”[21]的精印意义。

(二)对吉金古器等拓本的原大影印与注释

《书苑》中刊印了大量古器铭文的拓本,形式均采用原寸印刷,内容包括甲骨文、青铜器铭文、秦权刻铭、汉永寿瓶漆书、秦汉瓦当、汉砖吉语等,尤其是青铜器铭文,在《书苑》后期的出版中,频频刊发《毛公鼎》《散氏盘》等名作。刊印的同时,法书会还“招聘专门的学士,做字学溯源阐释研究工作”[22],例如影印的青铜器铭文拓片,均有学者高田忠周作小楷释文附其后。招聘和邀请专业的书家、学者、鉴藏家,慎重甄别,详细注解,可见《书苑》书法出版中对古文大篆板块的关照,以及书法研究上对字学溯源工作的重视。

(三)对僧人书法的影印

禅宗书风是日本书法史上的一座高峰,自荣西(1141—1215)、道元(1200—1253)等入宋僧人将“宋人”书风带回日本,伴随后来中日两国僧人之间的频繁往来,造就了一大批僧人书家,渐成流派,日本书法史上更有“墨迹”这一针对禅宗书法的专称。《书苑》中也影印了很多僧人书作,尤其是宋元时期的僧人书法,这些僧人,或墨迹流传日本,或自身东渡传教,都对日本的书法产生了很大的影响。《书苑》对宋元僧人墨迹的刊印,反映了日本书坛对僧人书法的重视,同时也为我们今天研究宋元中日禅宗书法文化交流提供了可参考的材料。

(四)法书影印与学术研究的结合

作为专业的书法杂志,《书苑》在影印古代法书碑帖的同时,不仅摘录了前贤书家的书论、书事,还刊行了很多书法研究的专业论文,有考证类,如林泰辅《毛公鼎铭籀释考论》、中村不折《大观帖考》等;书史研究类,如高田竹山《书体的沿革》、樋口铜牛《书风和书体》;书论研究类,如黑木钦堂《张伯起的书论衍意》、松本亦太郎《东西书论》等;书法技法研究类,如黑木钦堂《依据魏稼孙〈书学绪闻〉讲述习字方法》、实庵居士《执笔法概要》等;书法鉴赏研究类,如雨泽畔人《书画鉴赏的标准》、实庵居士《书学鉴要》等;金石学研究类,如茅原东学《关东访碑记》、后藤朝太郎《以北京为背景探讨书法的价值》等;还有书法其他领域以及篆刻的相关研究,如滑川澹如《文房四宝》、沈先甫《印谈》,同时还有西方学术影响下书法研究论述,如松本亦太郎《西洋书学》、《书法鉴赏的心理》等。参与人员不仅有日本学者,也有中国学者,不仅有关东学人,也有关西学者,不仅有文学博士、工学博士,同时也有政商人士、出版家、鉴藏家。正是这些不同身份人员的协同合作,组成了“以《书苑》为中心的书法研究集团”。作为最早的书法专业杂志,《书苑》对书法事业的振兴、书学研究的发展起到了承前启后的作用。1995年,日本书学研究学人曾以“书学书道史研究的现状及展望”为议题举办座谈会,会中充分地肯定了《书苑》作为书法学术刊物的价值和地位。[23]

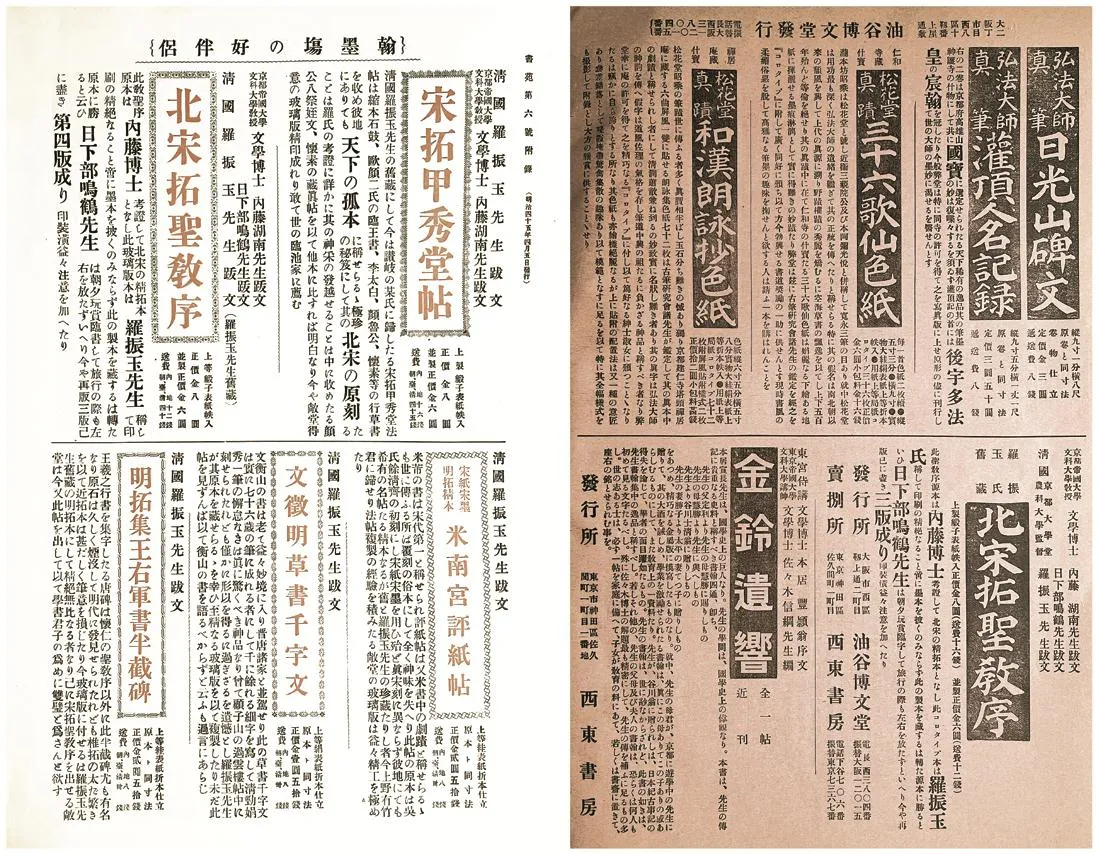

四、博文堂关于中国法书碑帖的影印出版

与法书会社团式的杂志出版机构不同,作为私营的个体出版商,博文堂的出版物主要是以与其合作的收藏家的藏品为中心展开,因而在内容体量上不及《书苑》涵盖广泛,但作为早期引入珂罗版技术对书画碑帖的影印,较《书苑》的金属板印刷,在印刷质量上更胜一筹。精印藏家藏品的同时,博文堂还邀请这些学人、鉴藏家对作品题签、题耑、题跋,一并刊印发行,介绍具体书画作品收藏过程、出版缘由,并作相应的书画鉴赏和品评。

日本学者菅野智明曾根据博文堂前后出版的5册《和汉名迹出版目录》,整理了博文堂1910至1932年间影印出版的书画作品126件[24],其中中国法书碑帖50件,根据笔者对博文堂实际出版物的整理和核对,与《目录》有出入外有3件,另有1件《和汉法书展览会纪念册》,为1913年12月于京都府立图书馆举办的“和汉法书展览会”的展览图册,现根据实际出版物,整理共计53件。

从这些出版物可见,博文堂对中国法书碑帖的精印出版主要集中在“油谷博文堂时代”(1910—1915),自1912 年,罗振玉举家东渡,避难京都,在内藤湖南的搭桥牵线下,“夙抱传古之志”[25]的罗振玉将箧藏之大量书法名迹、碑刻拓本交付博文堂出版影印,以广其传。故而,博文堂对于中国法书碑帖的影印出版,主要是以罗振玉藏品为核心,以内藤湖南为顾问,再经出版商油谷达刊印发行,正是基于这样的出版链条,博文堂出版的中国法书碑帖多数都有罗振玉、内藤湖南的题字、题跋。这些题跋既记录了近现代中国法书碑帖的流通和鉴藏的具体情况,同时也表现了罗振玉、内藤湖南两位学者的“鉴赏收藏哲学”[26]。

罗振玉 篆书 山阴真相册页 选自油谷博文堂《南唐拓澄清堂帖》

从最早明治四十三年(1910)影印的《神龙半印本兰亭序》到昭和八年(1933)再版的《王右军孔侍中帖》,王羲之相关的书迹几乎占去博文堂影印数量的一半(17件)。菅野智明[27]曾就内藤湖南对于博文堂出版的主导、干涉作讨论,谈及了内藤在博文堂出版初期主导“王羲之”出版的可能性,以及罗振玉加入之后,出版内容的变化。他谈到,内藤湖南基于“文化中心移动说”的思想,认为“中国古法在经过颜真卿、苏轼的改革,在宋代已失正统”,并强烈主张“中国书法正统的继承是在古代日本”,故而秉承“对王羲之绝对仰视”的理念,“甘为右军仆役”,“排斥北碑书风”,在书法鉴藏、取法,包括出版上也有“不坠中唐以后”的态度。此后,罗振玉的加入,逐渐改变了“以王为尊”的出版内容,秉持“避免文物遗失,永久保护、传承”理念的罗振玉希望通过影印出版的形式,把这些书画碑帖保护、保存和传递下来。罗氏“平衡分配名品书迹的影印意图”,同样主导和干涉了博文堂书画碑帖的影印出版,继而宋元以前的如《石鼓文》《熹平石经》《崔敬邕墓志铭》《司马使君墓志铭》等名作都被纳入影印范围。虽然出版意向不同,但两人对“王羲之”法书的重视趋向一致。那么,二人的“崇王”思想是如何在这些出版物中体现的,又是基于怎样的理念?

罗氏题跋中曾数次提及“山阴真面”[28],在博文堂1912年影印的《南唐拓澄清堂帖》中,罗氏篆书题耑“山阴真相”,并跋文长达七页,从行款、题署、拓工、刻版等多个方面对此帖作出论述,认定此刻“必出南唐,亦正犹是耳”[29]。此观点虽有待商榷,但跋文中透露出了罗氏的书史书学观。针对翁方纲“标题文字书法,与南宋坊贾刻书体势相埒,以与宋拓《大观》《汝帖》相校,不惟远逊《大观》,且较今所行‘肃府本’尚不及”的观点,罗氏提出反对意见,认为翁氏“失言甚矣”,并尝试分析了翁氏观点并非偏激之语,而是“盖阁学心意中,久牖于王知微所摹勒之右军书,以为山阴真面,尽在于是”。故而虽然“早岁攻书,至于白首,功力可谓深至”,但“于古人遒劲顿挫之妙,殆未有得,致以痴重为古厚,以模棱为浑朴”。同时,罗氏从木刻材质出发,讨论了“《淳化阁帖》因用长版,致裂后以银锭笋联之。此虽细微,后人亦不能如前人精密。其重于是者,可知矣”。这是对杜甫“枣木传摹肥失真”的解说,也是翁氏“致以痴重为古厚,以模棱为浑朴”的缘由。他认为,恰恰是这细微之处,为古今言法帖者所忽视。罗氏以乾嘉学派考据学之方法,对翁氏“帖学”一脉对王羲之的“误读”现象提出批评。罗氏云:“顾独惜右军书法,由宋初以讫明末,才见曙光,又有弟二之王知微者,再作五里之雾,右军抑何不幸,至于斯极!吾为千古书法绝续计,固不能避诋诃前贤之诮矣。”[30]由此可见罗氏身为学者的担当,这也正解释了罗振玉于卷首题“山阴真相”四字的缘由。罗跋之后是内藤湖南于同年七月二十六日的题跋,跋文中就《淳化阁帖》之“赝迹伪本”的问题做举例论证,同时从文献角度,对比分析了《淳化阁帖》所收书作之优劣,并肯定了罗氏对翁方纲以来“帖学”观念的拨正。

罗振玉对清人经史考订的推崇,一生一以贯之,并曾多次表达出对康有为等的托古改制之说以及“今文经学”“疑古之风”的不满,认为清人疑古之学本有其合理性,但从崔述《考信录》起,“则多疑所不必疑”,晚近康有为等又“变本加厉,至谓诸经皆出伪造”,为扭转此风,他主张“矫枉”,走“信古”之路回返经典。[31]罗氏曾云:

古者,道与艺并重,据德依仁,即继之以游艺。游艺者,故贤者之所不废也。……平生立身行己,不敢违道以求合,其于鉴赏,亦根据学术,不欲苟同于当世。此编之作,盖将以美人伦、厚风俗,下之亦收多识之益,期无背于古人游艺之旨,而免玩物之讥。[32]

“无背于古人游艺之旨”可谓罗氏之于艺术的基本立场,“其于鉴赏,亦根据学术”可见罗氏艺术思想之源流,“不欲苟同于当世”可知罗氏“不随时风”的艺术态度。因而立身行己“以载道,以明艺”,秉承“回返经典”的学术宗旨和艺术理念。而这恰与京都学派内藤湖南“乾嘉朴学”式的学术风格[33]和“崇王”的“古法正统”理念相契合,二人学术上的意气相投延伸至艺术上,罗氏“上窥山阴真面”的追求与内藤“一意瓣香右军”[34]的期望不谋而合,间接主导了博文堂王羲之书迹为主的出版影印,同时,基于二人身份、地位的影响力,对日本关西地区的书风取向产生了很大的影响,与关东“杨守敬旋风”下的“北碑书风”形成鲜明对比,开拓出日本书坛“碑学洪流”之外“复兴晋唐古法”的书法净土。

结语

以上对法书会、博文堂出版背景、出版条件、出版内容和出版影响的考察,可见二者各自的出版特色。综合来说,法书会金属板的影印技术较博文堂珂罗版影印技术,在刊行质量上存在着一定的差距,但作为专业书法社团和书法杂志,在出版内容选择上,更有一种“宏观关照”的刊行视野,精美印刷兼顾学术研究,也展现了其“专业性+学术性”的刊行特色。博文堂是以中间商的身份,周旋于关西鉴藏圈,其影印出版物是以收藏家的藏品为基础,出版内容也受到关西学人的主导和干涉。在与内藤湖南、罗振玉的协作下,博文堂出版物呈现出“以王羲之为重”到“平衡兼顾”的刊行趋势,同时这些刊物记录了关西鉴藏圈中国法书碑帖的流通情况以及罗与内藤湖南两位学者的“书法鉴藏观”。

虽然各具特色,但对于中国法书碑帖的影印传播和鉴藏研究,二者均有着不可磨灭的功绩,作为一个时代的缩影,它们反映了明治大正间以东京、大阪为中心,辐射到日本全国的中国法书碑帖的鉴藏、出版和研究热潮。此后,随着珂罗版印刷技术由日本引进我国,书画影印出版事业蓬勃发展起来,进而形成了我国民国时期历史上第一次书法出版物的“盛世”[35],由此可见“影印技术和思想的国际回流”[36]。从这个意义讲,法书会、博文堂作为清末民初中国书画影印的先驱,间接引导了我国书法碑帖出版的新思潮,在书法出版史上留下浓重一笔。

清末民初,日本关于中国法书碑帖的影印出版热潮,不仅反映了中日学人在书法事业上的精力投入,而且体现了中国法书碑帖在日本的鉴藏、流播和影响,亦能窥见书法学术在近代日本乃至东亚的发展和转型。以此为基点,《书苑》中所反映的西学东渐下日本学人的全球视野,以及注重新材料、注重真迹、锱铢必较等书学研究方法,包括由这一学术杂志所带来的书学发展和学术转型等问题,值得进一步探讨。同时,由关西鉴藏圈展开的中国书画的流通、鉴藏状况同样有待进一步的梳理和考察。此外,《书苑》广告单一栏,宣传了西东书房影印出版的大量中国法书碑帖刊物,这些材料同样可以纳入中国法书碑帖影印传播的考察范围,更全面细致的梳理,亟待来日。

注释:

[1]神田喜一郎.日本书道史11明治·大正[G]// 下中弥三郎.书道全集:第25卷.东京:平凡社,1957:1.

[2]参见梶原竹轩.讃岐人名辞书[M].高松制版印刷所,1928:581;松本龙之助.明治大正文学美术人名辞书[M].立川文明堂,1926:308.

[3][4][5]黑木矩雄.三代の漢学者——黑木茂矩·安雄·典雄[J].斯文116,2008:25.

[6][7][8][9]黑木钦堂.發刊の辭[J].書苑:第1卷第1號,1911.

[10][11][21] 黑木钦堂.改卷之辞[J].書苑:第4卷第1號,1914.

[12]法书会会员名单[J].書苑:第2卷第1號,1912.

[13]黑木钦堂.發刊の辭[J].書苑:第3卷第1號,1913.

[14]西上実. 油谷达と博文堂:そのコロタイプ美术出版について( 特 集11 中国と东アジア : 近代のコレクション形成と研究の背景)—— ( コレクション形成の背景)[J]. 美术フォーラム21,2012(26):92.

[15][24][27][36]菅野智明. 博文堂における中国法书の影印出版に ついて[J]. 中国近现代文化研究16,2015(3).

[16][17]下田章平. 中国书画碑帖の日本流入に関する一考察——収 蔵家·菊地惺堂を起点として[J]. 日本中国学会报71,2019:187.

[18]曾布川宽. 関西中国书画コレクションへの诱い[G]// 関西中 国书画コレクション研究会. 中国书画探访:関西の収蔵家とその名 品. 东京:二玄社,2011:5.

[19]法书会干事名单:几野于莵介、大口鲷二、冈山高荫、高田忠周、田中亲美、黑木安雄、后藤朝太郎、油谷达、七条恺、樋口勇夫等[J].書苑:第1卷第1號,1911:14.

[20]黑木钦堂.開卷の辭[J].書苑:第5卷第1號,1915.

[22]黑木钦堂.新年之辞[J].書苑:第3卷第7號,1914.

[23]西林昭一.書学書道史学会五周年記念·誌上座談会 書学書道史研究の現状と展望[J].書学書道史研究,1995:61.

[25]罗振玉.雪堂校刊群书目录跋[M].合肥:安徽文艺出版社,2013:12.

[26]陶德民. 内藤湖南における中国趣味の形成とその影响[G]// 陶 德明. 内藤湖南と清人书画——関西大学図书馆内藤文库所蔵品集. 大 阪:関西大学出版社,2009:189.

[28]罗振玉.两纍轩旧藏十七帖跋、智永真草千文真迹跋、澄清堂帖跋[M].沈阳.辽宁教育出版社,2003:6.

[29][30]罗振玉.南唐拓澄清堂帖[M].大阪:油谷博文堂,1912年油谷博文堂影印本.

[31]李帆.罗振玉与清代学术史研究[J].社会科学辑刊71,2017:102.

[32]罗振玉.罗雪堂先生全集[M].台北:台北大通书局,1912:611.

[33]钱婉约.内藤湖南研究[M].北京:中华书局,2004:86.

[34]内藤湖南.内藤湖南全集·第14卷[M].东京:筑摩書房,1976:144.

[35]朱艳萍.民国书法出版物研究[D].杭州:中国美术学院,2014:20.