个碧石铁路遗产构成要素与价值评价研究

2022-03-14匡志星

段 文,匡志星

(昆明理工大学建筑与城市规划学院,云南 昆明 650504)

抗日战争以前,在我国6 839 km的铁路中,仅有750 km是中国人自己修筑的,而这750 km中仅有位于云南省红河哈尼族彝族自治州境内的个旧—碧色寨—石屏(个碧石)铁路是完全由中国商民自主筹资、修筑、经营的[1]。个碧石铁路全长约177 km,于1915年开工建设,1936年全线建成通车,全线采用600 mm窄轨。中华人民共和国成立以后,陆续对个碧石铁路进行了部分延展和扩轨,使其融入国家铁路网(图1)。个碧石铁路在我国铁路史中具有十分独特而重要的地位,然而对其遗产保护利用的研究尚处于起步阶段,遗产价值与构成有待进一步挖掘。本文基于笔者2021年1—2月对个碧石铁路全线进行的现场调查和相关文献研究,在借鉴国内外理论与案例研究的基础上,对个碧石铁路遗产构成要素与价值评价进行初步探讨。

图1 个碧石铁路线路及站点示意图(来源:作者自绘)

1 铁路遗产构成要素体系构建

1.1 理论研究

1.1.1 文化线路

文化线路(cultural routes)的概念源于欧洲历史文化遗产保护的实践。1987年,欧洲委员会认定圣地亚哥·德·孔波斯特拉朝圣之路(Santiago de Compostela Pilgrim Routes)为第一条欧洲文化线路。2005年,UNESCO在修订的《世界遗产公约实施操作指南》(Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention,)中首次提到“遗产线路”(heritage routes)概念,其当由有形元素构成,其文化意义来源于各国或地区之间的交流和多维对话,体现了沿线活动在空间和时间上的互动。

2008年国际古迹遗址理事会(ICOMOS)第十六届大会上通过了《文化线路宪章》(The ICOMOS Charter on Cultural Routes),无论是陆地上、海上或其他形式的交流线路,只要是有明确界限,有自己独特的动态和历史功能,服务的目标特殊、确定,并且满足以下条件的线路可称为文化线路:①必须来自并反映人类的互动,和跨越较长历史时期的民族、国家、地区或大陆间的多维、持续、互惠的货物、思想、知识和价值观的交流;②必须在时空上促进涉及的所有文化间的交流互惠,并反映在其物质和非物质遗产中;③必须将相关联的历史关系与文化遗产有机融入一个动态系统中。

1.1.2 遗产廊道

廊道遗产(heritage corridor)是发源于美国的一种针对本国大尺度文化景观保护的区域化的遗产保护战略方法,是美国绿色廊道(greenway)发展和历史文化遗产保护区域化结合的产物。1984年,经议会审议通过,伊利诺斯和密歇根运河(the Illinois and Michigan Canal)成为美国第一条国家遗产廊道。其后,议会又陆续从一大串名单中选择指定了黑石河峡谷国家遗产廊道(the Blackstone River Valley National Heritage Corridor)、特拉华和莱通航运河国家遗产廊道(Delaware and Leigh Navigation Canal National Heritage Corridor)等一批国家遗产廊道。

遗产廊道对遗产的保护采用区域而非局部点的概念,是一个自然、经济、历史文化三者并举的综合保护措施与多目标的保护体系。一定尺度上的遗产廊道同时还是战略性的生态基础设施,使区域内的生态环境得到恢复和保护,成为现代生活的一部分,为城乡居民提供游憩、休闲、教育等生态服务[2-4]。遗产廊道不仅强调了遗产的历史文化价值,而且整合了生态价值和经济价值。

1.1.3 线性文化遗产

文化线路和廊道遗产分别是发源于欧洲和美国的区域性遗产保护概念,国内尚没有法定的概念与之直接对应,单霁翔[5]最早提出用线性文化遗产(lineal or serial cultural heritage)来统一表述这一类遗产保护对象,认为:“线性文化遗产是指在拥有特殊文化资源集合的线形或带状区域内的物质和非物质的文化遗产族群,往往出于人类的特定目的而形成一条重要的纽带,将一些原本不关联的城镇或村庄串联起来,构成链状的文化遗存状态。”河流峡谷、运河、道路以及铁路线等都是线性文化遗产重要表现形式。

1.2 案例研究

1.2.1 世界铁路遗产

截至2021年,世界范围内被列入世界自然与文化遗产名录的铁路遗产共有3项,分别是位于奥地利的塞默林铁路(Semmering Railway)、由3条铁路共同构成的印度山地铁路(Mountain Railways of India)和位于瑞士与意大利境内的阿尔布拉/贝尔尼纳文化景观中的雷迪亚铁路(Rhaetian Railway in the Albula/Bernina Cultural Landscape)。这3项世界铁路遗产[6-8]在申遗时均划定了遗产保护范围,保护要素除包括:

(1)铁路线及其相关附属设施,除铁轨、车站及其附属建筑外,还包括反映山地铁路修建技术难度的大量桥梁、隧道等,这类要素是铁路技术价值的物质载体。

(2)沿线重要建筑与城乡聚落,如塞默林铁路沿线建设被后世称为“塞默林风格”的酒店、乡村住宅和别墅,印度山地铁路沿线兴起的重要城镇,以及雷迪亚铁路经过的圣莫里茨等冬季旅游胜地,这类要素是铁路人文交流价值的重要体现。

(3)沿线重要自然景观资源,一方面反映了山地铁路建造的高超工程技术;另一方面这些自然景观资源与铁路工程设施及沿途城乡聚落共同构成了独特的人文景观。如塞默林铁路的桥隧工程设施与自然景观的完美结合,被誉为“大地景观中的建筑”。

1.2.2 国内重要铁路遗产

我国是铁路大国,铁路遗产资源丰富、分布广泛,晚清与民国时期建设的众多铁路都具有较高的遗产保护价值。但同国际相比,相关研究起步较晚,对铁路遗产的价值、资源、保护利用的研究尚不充分。目前已有研究相对比较多的分别是:位于我国东北的中东铁路和位于云南的滇越铁路。

陈思、刘松茯[9]对中东铁路的兴建与线路遗产进行研究,认为其遗产要素包括铁路运营设施、铁路沿线建筑遗产、铁路沿线景观等;刘丽华[10]从文化线路角度对中东铁路遗产要素系统构成进行了研究,认为其遗产要素包括铁路网线要素、铁路相关建(构)筑物要素、工业市镇要素、自然景观要素等;唐岳兴[11]从遗产廊道视角将中东铁路遗产要素分为铁路、火车、附属建(构)筑物、工厂等功能相关遗产,铁路沿线城镇内服务于铁路相关人员的各类建(构)筑物等历史相关遗产和自然景观资源、文化景观资源等空间相关遗产。

李沁[12]借鉴遗产廊道的结构层级理论,将滇越铁路(云南境内)及其沿线基础调查内容分为区域,城镇,以站点为中心的节点区,相关自然村落、单位、企业,建筑物、遗址5个层次;罗海麟、吴兴帜[13]从文化线路的角度,从物质文化遗产、非物质文化遗产、自然资源3个层次,梳理了滇越铁路遗产系统;李芳等[14]从交通遗产角度,将滇越铁路(云南段)沿线遗产资源分为交通城市、隧道、桥梁、车站、历史事件、民族文化、世界遗产、风景名胜区、文化保护单位、历史文化名城名镇名村10种类型;李海霞[15]对滇越铁路遗产资源及价值潜力进行研究,认为铁路站房及附属建筑、铁路设施及构筑物、铁路社区建筑等构成了滇越铁路丰富的遗产体系。

1.3 个碧石铁路遗产构成要素体系构建

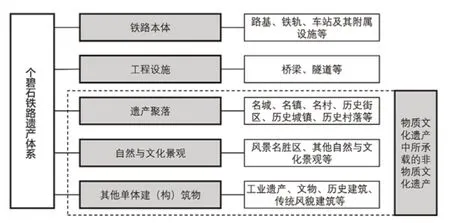

借鉴文化线路、遗产廊道、线性文化遗产理论和国内外铁路遗产保护经验,对个碧石铁路遗产构成要素体系的认识不应该是静态孤立的,其遗产构成要素远远超过铁路自身的工程设施,应从功能相关、空间相关、历史相关的原则出发,兼顾遗产的文化意义、生态价值和经济价值,充分考虑时间延续性、文化多样性、环境综合性及价值整体性。除铁路本体外,个碧石铁路遗产体系还应包括相关工程设施、遗产聚落、自然与文化景观、其他单体建(构)筑物以及上述物质遗产中所承载的非物质文化遗产(图2)。这些保护要素有的已经纳入各种级别、体系的城乡遗产保护框架中,保护中在延续既有保护措施的同时,应从个碧石铁路遗产价值的完整性出发给予综合考虑,突出保护要素间的整体性和关联性。

图2 个碧石铁路遗产体系构成示意图(来源:作者自绘)

2 个碧石铁路遗产构成要素

2.1 个碧石铁路修建历史概述

2.1.1 铁路修建缘起

近代的云南深受法国殖民主义者的控制,法国通过清政府与法国驻华公使于1885年签订的《中法合约》,获得了在云南、广西修筑铁路的权利。由法国人主持修建的滇越铁路云南段于1904年开工建设,给痛感主权丧失的云南有识之士很大刺激。为防止滇南矿产资源被法国人控制,云南工商业者和乡绅积极倡议自主修筑个(旧)蒙(自)临(安)屏(石屏)铁路。1913年,云南都督府同意以官商合办的方式成立铁路公司,先修个碧铁路。1914年,个碧铁路公司对铁路线进行勘测,决定采用600 mm轨距进行铁路的修建。

2.1.2 铁路主体修建

个碧石铁路的主体部分分为个碧(个旧—碧色寨)、鸡临(鸡街—建水)、临屏(建水—石屏),3段分期实施修建,1915年开工,1936年全线建成通车,历时21年。全线贯通后,铁路正式改称个(旧)碧(色寨)石(屏)铁路,全长176.975 km,总耗资2 000余万银圆。1932年,铁路公司由官商合办改为商办民营,并正式改名“云南民营个碧石铁路股份有限公司”。20世纪40年代,个碧石铁路的管理运营权属经过反复调整,先改为官督商办,后又恢复商办民营。中华人民共和国成立初期,个碧石铁路先被昆明市军事管制委员会接管,经历了一段时间的公私合营。1957年被昆明铁路局正式接管后,个碧石铁路变为国有铁路,彻底结束了民营的历史。

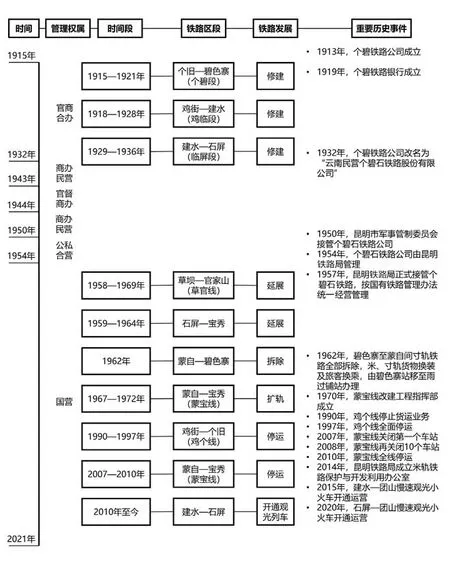

2.1.3 铁路历次改造

个碧石铁路改为国营后,政府对铁路进行了多次改造(图3)。20世纪50—60年代,新修草官支线,并将个碧石铁路延伸至宝秀。20世纪70年代,完成蒙宝线(蒙自—宝秀)扩轨工程,将原本600 mm轨距扩大至1 000 mm,接入全国铁路网。20世纪90年代开始,除草官支线外,个碧石铁路的不同路段陆续停运,其铁路运输功能逐步退出历史舞台。2010年开始,在昆明铁路局和红河州、建水县、石屏县人民政府的共同努力下,建水—石屏的铁路分2段进行修缮,并陆续开通了慢速观光小火车,个碧石铁路再次焕发出生机。

图3 个碧石铁路历史沿革示意图(来源:作者绘制)

2.2 铁路本体

2.2.1 铁路线

个碧段、鸡临段、临屏段、石屏至宝秀段修建之初为轨距600 mm的寸轨铁路,草官线建成时与滇越铁路同为1 000 mm轨距的米轨铁路。经扩轨改造后,蒙宝线(蒙自—宝秀)由寸轨改为米轨轨道,鸡个线(鸡街—个旧)由于地形复杂,不易改造,仍保留寸轨轨道,鸡街站也成为米轨与寸轨的换乘车站,出现米轨与寸轨并行的奇观。1997年,鸡个线全线停运;2010年,蒙宝线全线停运;目前仅草官线仍保留原有货运功能。停运给铁路线的保护带来了很大的负面影响,目前各路段的现状如下:①蒙自至碧色寨段、鸡个线寸轨轨道已全部拆除,部分路段保留原有路基;②蒙宝线原有客货运输功能已消失,轨道处于废弃状态,部分路段已被拆除;③草官线轨道保留完整,仍维持货运功能;④2015年,建水—团山慢速观光小火车开通运营;⑤2020年,石屏—团山慢速观光小火车开通运营。

2.2.2 站房及其附属建筑

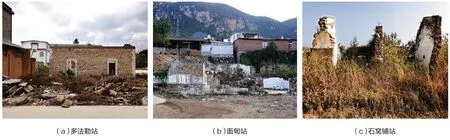

1936年个碧石铁路主体建成通车时,全线共设23个车站:一等站6座;二等站4座;三等站13座。碧色寨、蒙自、鸡街、建水、石屏、个旧6站设有货物仓库及机车转向设备,碧色寨为转车盘,其余均为三角线,沿线共设给水站16个。后经线路延展和扩轨,又陆续增加了10余个站点(表1)。根据2021年现场调查,目前已消失的车站有3处,已损毁的车站有6处,已废弃的车站有21处,保持货运的车站2处,新建车站2处,已修缮或恢复重建的车站仅5处,车站站房及其附属建筑的总体保护情况不容乐观(图4~图6)。在已废弃的21处车站中,铁路管理部门采用砖石水泥将建筑门窗封堵进行封存的方式,对建筑的外观风貌造成了较大的破坏。

表1 个碧石铁路车站信息表

续表1

图5 个碧石铁路典型已废弃车站(来源:作者自摄)

图6 个碧石铁路典型已损毁车站(来源:作者自摄)

2.3 相关工程设施

2.3.1 桥梁

个碧石铁路全线有桥梁202座,其中:钢梁桥15座,木梁桥1座(1960年后废弃),圬工桥186座。根据第三次文物普查,个碧石铁路线上列入文物点登记的桥梁共52座(含草官支线上2座),其中:单孔石拱桥共15座;多孔石拱桥共19座,包括双孔桥5座,三孔桥7座,四孔桥3座,五孔桥2座,六孔桥和八孔桥各1座;梁式桥共18座,分下承钢梁桥、上承钢梁桥、下承钢混桥、上承钢混桥4类[1]。由于除草官线外其余铁路线已停止原有客货运输,个碧石铁路上的桥梁大部分处于闲置荒废状态,部分桥梁上的铁轨枕木已被拆除,整体保存状况一般或较差(图7)。

图7 个碧石铁路代表性桥梁——鸡个线3号桥(来源:作者自摄)

2.3.2 隧道

1936年建成通车时,个碧石铁路全线共有隧道19座2 426延米,其中:鸡个线有隧道9座1 647延米,由于地质原因均采用全衬砌拱圈式隧道,用青石支砌卷拱,洞口标有号数;碧色寨至石屏段有隧道10座779延米,20世纪70年代寸轨改为米轨时,除10座隧道全部利用外,增加隧道1座170延米,1989年又增加隧道2座各11.2延米,至20世纪90年代末,蒙宝线全线共有隧道13座971.4延米[1]。根据第三次文物调查,个碧石铁路线上列入文物点登记的隧道共17座,均为全衬砌拱圈式隧道,最长的鸡个线2号隧道呈S形南北走向,长692 m,宽3.3 m,高5 m(图8)。与桥梁相似,受铁路停运的影响,隧道的整体保存状况也一般或较差。

图8 个碧石铁路代表性隧道——鸡个线2号隧道(来源:作者自摄)

2.4 相关历史城镇、村落

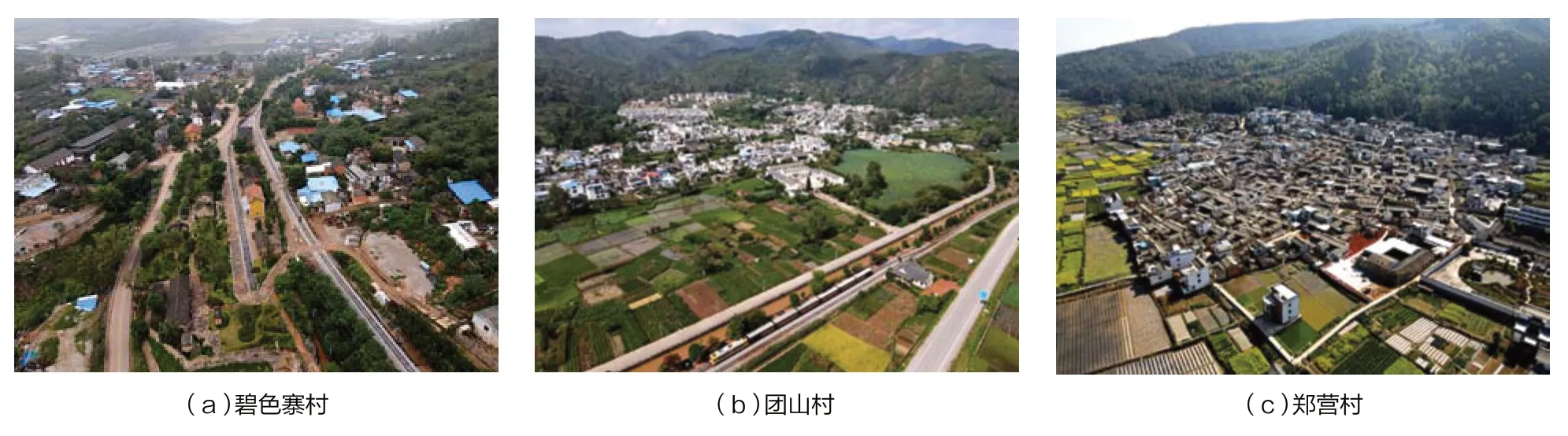

个碧石铁路的开通运营,极大便利了滇南铁路经过地区间的货物和人员往来,带动了沿线城镇和乡村聚落的发展。研究中对红河州所有列级的遗产聚落进行了梳理和现场调查,发现与个碧石铁路相关的历史城镇、村落23个(表2),可以分为以下3种类型(图9)。

图9 个碧石铁路典型相关遗产聚落(来源:作者自摄)

表2 个碧石铁路相关历史城镇、村落信息表

(1)铁路穿越型5个。该类型与个碧石铁路的关系最为密切,车站设于城镇或者村落中,对聚落的形态发展产生重要影响。建水、石屏、碧色寨的车站及附属建筑已得到修缮或恢复重建,并开发了与滇越铁路、个碧石铁路相关的文化旅游项目。

(2)铁路沿线型7个。该类型的聚落位于铁路沿线一侧,个碧石铁路在此设较低等级的车站或乘降所。铁路选线时之所以途经这些村落,大多因为村里的乡绅参与了个碧石铁路的投资建设,因此与个碧石铁路存在较强的文化关联性。团山是个碧石铁路观光小火车的终点站,团山村内的大部分文保单位和传统风貌建筑得到保护修缮,结合观光小火车旅游项目积极开展文化体验和博览展示活动。

(3)铁路附近型11个。该类型的聚落虽然不直接紧邻铁路线,但与个碧石铁路存在一定程度的文化关联性。如郑营村是个碧石铁路总理陈鹤亭的故乡,现存陈氏宗祠、陈氏民居等重要文保单位。

2.5 相关自然景观

个碧石铁路穿梭在滇南坝区之间,虽然地形高差不似滇越铁路那般起伏多变,但沿途也是风光旖旎,途经国家级风景名胜区燕子洞、省级风景名胜区异龙湖和南湖、金湖等自然景观,这些都是个碧石铁路遗产重要的构成要素。2020年开通的石屏至团山慢速观光小火车专门在异龙湖风景名胜区旁设置龙井停靠站,方便游客欣赏铁路沿线优美的自然风光(图10)。

图10 观光小火车停靠异龙湖风景名胜区(来源:作者自摄)

2.6 相关文保单位及历史建筑

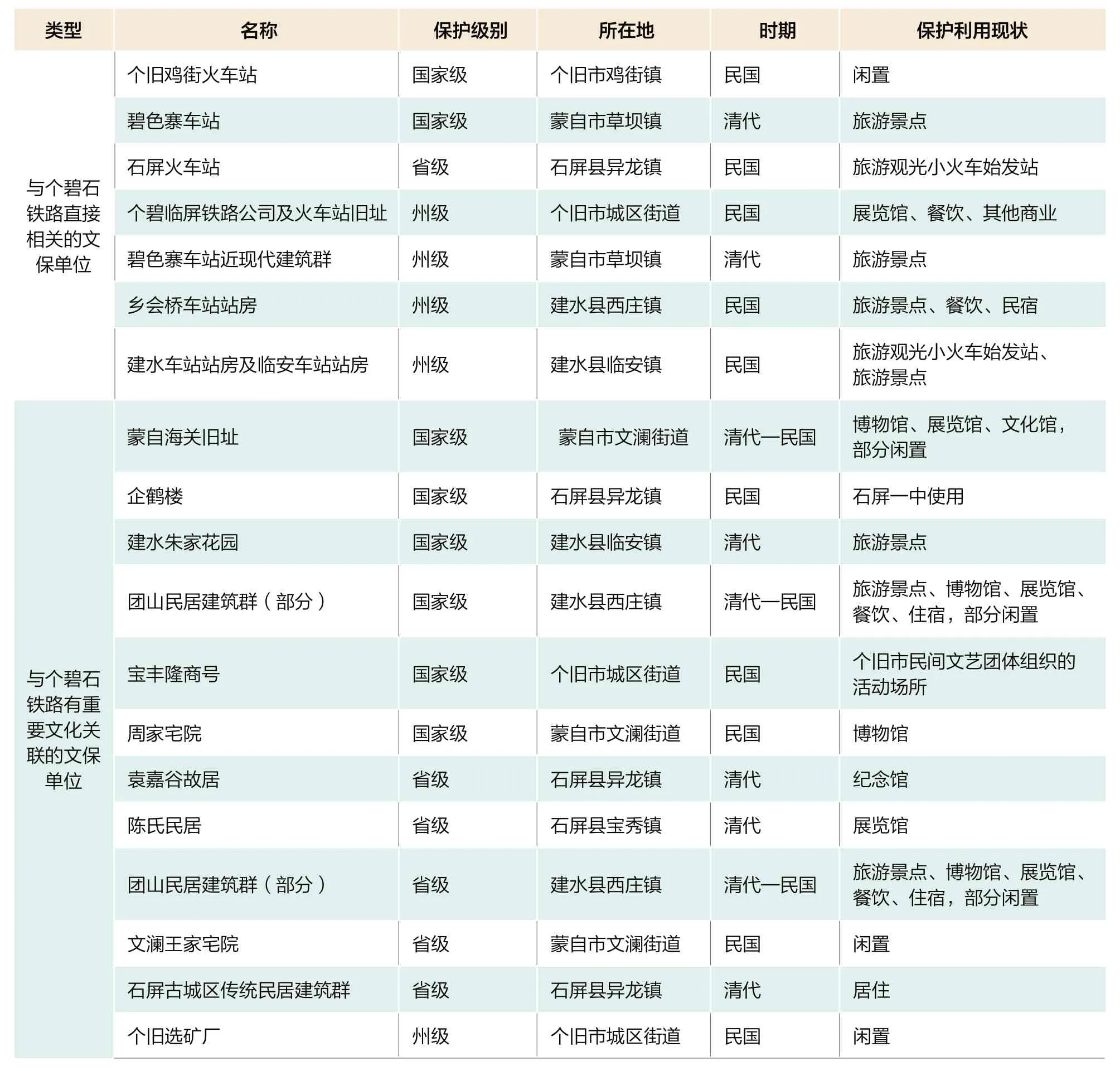

在已公布的红河州级及以上文物保护单位中,与个碧石铁路相关的文保单位共有19处(表3),其中:与个碧石铁路直接相关的7处,为重要车站及其附属建筑物或周边建筑物;与个碧石铁路有重要文化关联的12处,主要是参与投资建设个碧石铁路的乡绅曾经工作、居住的重要场所或由他们出资建设的其他重要建筑物。除此之外,在第三次文物调查中登记的其他未列级不可移动文物、红河州各县级文保单位和红河州历史建筑中,也有不少与个碧石铁路相关的建筑物或构筑物,他们都是个碧石铁路遗产不可或缺的构成要素。

表3 个碧石铁路相关文保单位信息表

3 个碧石铁路遗产价值评价

3.1 价值一:我国寸轨铁路建设的杰出代表

个碧石铁路建成之初全线选用的是600 mm轨距的寸轨,是我国轨距最窄的铁路之一。对于轨距的选择,设计之初曾有过激烈的讨论,并且有部分股东主张选取和滇越铁路相同的1 000 mm米轨。1914年,陈鹤亭上任个碧石铁路总理后,聘用法籍希腊工程师尼复礼士主持铁路勘测设计,经过反复斟酌与商讨,最后决定改用600 mm轨距。这是为了在满足地区客货运输的前提下,既可以节省工程款40%,又可以防止外国势力向滇南腹地渗透[16]。寸轨铁路具有线路曲线半径小的优势,对滇南山地丘陵地形具有很好的适应能力,且可以少占用农田。个碧石铁路虽然不似滇越铁路在修筑时采用了当时世界最先进的铁路技术,但更加突出实用性和经济性,由于地形原因部分区段设计施工难度也较高。鸡个线为个碧石铁路全线最陡峻的区段,首尾高差445 m,最大坡度30‰,最小曲线半径60 m,线路曲线部分占总长的53%。

3.2 价值二:我国路权争夺胜利的历史见证

在近代半殖民地半封建社会的中国,西方列强通过筑路掠取资源,并加强对我国的渗透与控制。为争夺路权,云南士绅陈荣昌等12人,于1905年上书云贵总督,请求自主修建滇蜀铁路(云南昆明至四川宜宾)。1910年滇越铁路云南段全线建成通车后,为抵制法国修建滇越铁路支线的企图,维护个旧锡矿生产的自主性和独立性,云南锡矿工商业者李光翰等48人上书云贵总督,请求将原用于修建滇蜀铁路的锡炭股款作为修路基金,修建个碧铁路。1912年,李光翰等再度上书云南都督蔡锷,请求修建个蒙临屏铁路,得到蔡锷的支持。个碧石铁路的修建,是中国人与法国殖民者争夺路权取得胜利的实证,个碧石铁路是一条路权完全自主的铁路,也是我国近代为数不多的民营铁路。

3.3 价值三:滇南地区社会经济发展的动脉

云南个旧被誉为“锡都”,是著名的锡矿产地,从明代就已开始进行锡矿冶炼,个旧产的大锡驰名中外。在滇越铁路开通前,个旧大锡需要通过马驮到蛮耗海关,沿元江通过水路运出。滇越铁路开通后,个旧大锡改至碧色寨出口,但从个旧至碧色寨仍需马驮。个碧石铁路的修建,使得个旧大锡可以从矿区直接通过铁路运输至越南海防出口,极大便利了大锡的生产和运输。据不完全统计,1918—1933年间,经蒙自转运各地的大锡达8.89万t,在蒙自火车站搬运精锡、矿砂的工人日均在1 000人以上。同时,个碧石铁路的开通,也促进了石屏、建水等地农林产品向个旧矿区的运送,以及普洱茶叶、药材的出口,成为滇南地区名副其实的社会经济发展大动脉。通过铁路这种当时较为先进的交通工具将繁荣的矿区与富裕的鱼米之乡连接起来,工农互补,促进了滇南地区内产业的分工合作。

3.4 价值四:近代人文交流与对外开放通道

个碧石铁路的开通,不但促进了沿线地区的社会经济发展,而且促进了滇南地区之间以及与外部世界的交流。滇南地区的蒙自从1889年海关开关后成为云南对外重要的商贸口岸,个旧从明代起就是著名的锡矿产区,建水、石屏是云南开发较早的地区,历史悠久、文化荟萃。但这些地区在个碧石铁路开通前相对封闭,个碧石铁路的开通,极大地改善了各地往来交通,促进了地区间人员、物资、思想、文化的交流。个碧石铁路在碧色寨站与滇越铁路连接,锡矿等物资均由此站从滇南产区运往世界各地,碧色寨也逐步取代了蒙自海关的地位,成为滇南地区最重要的开放窗口[17],海关、洋行、商号、酒店、货栈、警察局等先后在这里建立起来,碧色寨从一个弹丸之地发展成为名噪一时的繁华之地,被誉为“小香港”“小上海”,中西文化在这里交流碰撞,并从这里传播到了滇越铁路和个碧石铁路沿线地区。

3.5 价值五:独具魅力的自然与文化景观廊道

个碧石铁路途经区域属于岩溶地貌的滇中湖盆区,蒙自至石屏间高差不大、丘陵起伏,鸡街至个旧间山地地形复杂、高差较大,铁路串联起南湖、燕子洞、异龙湖等风景名胜,途经地区风光旖旎,自然景观优美。由于个碧石铁路主要由滇南地区的商绅筹资修建,因此在铁路设计选线时也注重靠近这些商绅的故乡,铁路途经之处多为滇南地区历史悠久、文化繁荣的城镇或乡村聚落。铁路线与当地的风景名胜、城乡聚落共同构成了一种独特的自然与文化景观。这种价值特征是世界铁路遗产的共性特征,也是个碧石铁路独具魅力之处。个碧石铁路不仅是一条社会经济、人文交流、对外开放的通道,也是串联起众多自然景观与历史聚落的自然与文化景观廊道。

4 结束语

对个碧石铁路遗产体系构建的初步研究表明,个碧石铁路的遗产构成要素包括了铁路线、站房及其附属建筑、桥梁、隧道、历史镇村、自然景观、其他文保单位及历史建筑等多元化要素,是一个尺度巨大、数量众多的庞杂系统。个碧石铁路在建造技术、近代反侵略斗争、地区经济发展与人文交流、自然与文化景观廊道方面均具有独特价值,是我国铁路遗产的重要组成部分。个碧石铁路停运后,其遗产保护面临新的挑战,很多铁轨、车站在弃用后管理维护缺失,人为和自然损毁严重。虽然其间对个碧石铁路局部车站和线路的保护利用方式有一定的成效,但其整体保护形势仍然不容乐观。当前,亟须在对个碧石铁路遗产构成要素和价值评价进行系统研究的基础上,尽快制订整体保护利用的规划、策略和实施方案,让这条曾见证了在路权争夺中取得的胜利成果和民营铁路辉煌发展历史的寸轨铁路,在滇南大地上重放光芒。