全面依法治国及网络社会双重背景下的法律认同建构

2022-03-14周立民邢海燕

周立民 邢海燕

摘 要:法律认同是法律信仰得以形成的先决条件,亦是建设法治社会的社会心理基础。利用中国综合社会调查数据系统考察我国公民的互联网使用对其法律认同的影响机制,研究发现,当前我国公民的法律认同仍有较大提升空间,尤其是法律在权利保障范围及权利保障时效两方面的社会认同度有待提高。探索全面依法治国及网络社会双重背景下公众法律认同的建构策略,应着重从以下方面努力:引导公众形成正确的权利观是提升网络时代法律认同的关键环节之一;法律制度建设应将保护公民权利作为核心原则,尤其应注意依据社会发展中涌现出的各种合理的新型权利的保护需求,及时做好法律的制定和修订工作;继续坚持并强化普法宣传教育,并运用“互联网+”思维做好法律公关工作。

关键词:互联网使用;权利泛化倾向;法律认同;广义倾向值匹配法

中图分类号:D920.4 文献标识码:A 文章编号:2096-5729(2022)02-0078-11

“法律不被信仰,它就形同虚设。”[1](P3)法律认同是法律信仰得以形成的先决条件,亦是建设法治社会的社会心理基础。习近平总书记强调:“我们要通过不懈努力,在全社会牢固树立宪法和法律权威,让广大人民群众相信法律、自觉运用法律,使广大人民群众认识到宪法不仅是全体公民必须遵循的行为规范,而且是保障公民权利的法律武器。”[2](P141)因而,增强全社会法律认同是中国特色社会主义法治建设过程中必须面对的现实课题。

目前国内学者对法律认同议题的理论探讨主要集中在两点,一是对法律认同的概念界定方面[3];二是从传统文化影响和法律实施效果的角度初步探讨当前我国公民法律认同不足的原因[4]。不过,相对于国家认同、民族认同和阶层认同等主题而言,国内法律认同研究仍处于起步阶段,尤其是尚无基于全国调查数据的系统实证研究。

作为一项探索性研究,本研究运用全国性调查数据(CGSS2015),从社会化的角度对当代中国公民法律认同的生成机制展开探索和检验,重点关注互联网使用以及受其影响的权利泛化倾向对公民法律认同的影响机制。一方面,媒体尤其是网络等新媒体已成为中国公民最重要的社会化场所之一。中国互联网信息中心发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2021年6月,中国网民规模为10.11亿,互联网普及率达71.6%。1而互联网使用被认为对公民的法律认同有显著影响。[5]另一方面,权利意识历来被认为是影响法律认同的重要变量,而网络媒体在当代中国民众的权利意识觉醒过程中扮演着“助推器”角色。[6]在此背景下,研究互联网使用对法律认同的影响机制并进一步思考全面依法治国及网络社会双重背景下的法律认同建构有重要的现实意义。

一、研究基础

(一)国内法律认同专题研究现状及理论更新

较详尽的文献分析发现,目前國内法律认同专题研究尤其是实证研究仍然较为匮乏,但是也有一些初步研究成果,具体而言,主要集中在前文所述的两个方面。一方面,已有成果对于法律认同的概念界定已基本达成共识。比如卢东凌认为,民众的法律认同是民众依据实践经验和理性对法律是否符合自身期待和需要进行独立判断后,进而选择是否认可、尊重及信任法律并服从的心理过程。[3]林坤认为,“法律认同作为一种民众运用实践经验和理性对社会中所运作的法律制度是否符合社会生活事实进行判断后产生的内心情感,蕴含着民众对自身和他人价值、自由、尊严的维护与尊重。”[7]还有学者认为,法律的公众认同不仅是指公众对法律条款的认同,也包含民间道德期许和法律价值理念的契合性认同。[8]可以看出,尽管表述有所差异,但国内学者基本将法律认同界定为公众对法律是否合理、是否公正以及是否能有效维护权利等方面所作出的综合性肯定评价。另一方面,就是关于法律认同的影响因素的理论探讨。比如,有学者从理论上阐述了传统官场文化中“权大于法”“领导即法”及“以法治民”等人治性思维对法律认同的消极影响。[9]同时,作为中国传统法律文化重要表征之一的“无讼”观念也在一定程度上导致了公众的狭隘工具性法律认同、单一性法律认同和对法律的不认同。[10]还有学者认为,法律认同的生成依赖于法律的“良法”品格、个体法律认知和法律情感等。[11]

可以看到,无论是理论层面还是方法层面,国内已有的法律认同研究皆有可拓展空间。其中,理论层面的必要更新至少体现在两个方面:一方面,互联网作为当代中国公民重要的社会化场域,已被证实对公民的政治认同及社会认同具有重要影响。[12]法律认同也是一种社会性认同,因而亦可能受到互联网影响。但总体上国内关于互联网使用对法律认同影响的研究仍不多见,尤其是尚无系统的实证性研究。另一方面,有学者强调用文化视角来解读公民的法律认同问题,为后续研究提供了理论借鉴;但他们侧重关注传统文化变量,而忽视了网络时代不断兴起的新文化观念。有研究表明,互联网的“催化剂”作用导致一些传统观念逐渐式微,而权利意识和民主法治观念则不断增强。[13]因此,新形势下的法律认同研究尚需重视新文化变量之影响。

(二)互联网使用对公民法律认同的影响及其中介效应

为了拓展已有法律认同理论,我们首先阐述一下互联网使用对公民法律认同的影响及其中介效应。早期的媒体使用研究侧重于直接检验媒体使用与其他变量的相关性,而近年来兴起的媒体效应(media effect)研究则越来越强调媒体影响个体态度及行为的中介机制。此类研究认为,媒体使用只能通过“传播效应”对公民的政治认同或政治参与等产生间接影响。[14]由于人们的善恶评价与他们对某种信息或现象的“编码过程”或“意义制造”密切相关,[15]因而网络媒体主要通过影响民众的文化价值观而对其政治认同产生影响。[16]

那么,互联网使用背景下究竟什么样的文化观念更可能对公民的法律认同产生深刻影响呢?对此,已有研究提出了传统法律文化的解释路径。然而,需要看到,互联网使用一定程度上消解了诸多传统观念,同时也不断塑造着人们对日常生活的新理解。而这种新理解总体上与权利意识或法治观念紧密相关。“用观念史的方法来考察20世纪最后20年中国社会思潮的演进,可以粗略地概括为一个主体觉醒和个人权利意识增长的过程”。[17]而互联网的发展极大地促进了民众的权利意识觉醒。如此看来,当我们试图考察某种新文化观念对公民法律认同的影响时,首先要引起注意的就是人们日益增强的权利意识,尤其是当代中国已经出现的权利泛化倾向。合理的权利意识有利于法治进程,但不合理的权利观所引发的权利泛化倾向则对法律制度带来了新挑战,[18]必须高度警惕,积极应对。因此,考察研究互联网使用对公民权利泛化倾向及其法律认同的影响,是需要面对的重点议题。

1.关于权利泛化倾向的初步研究及概念界定。近年来,权利话语正成为中国民众理解生活意义的核心建构之一。基于对现实生活的观察,陈林林较早对权利泛化的概念作了学术解释。在他看来,权利泛化是指权利被不合理地过度主张的社会现象;这种现象促进了不现实的期待、加剧了社会冲突、破坏了公民美德的培育土壤,因而是值得反思并加以治理的社会思潮。[19]之后,权利泛化倾向逐渐引起学界讨论。王方玉认为,当下中国的权利泛化倾向具有权利主体的过分扩展、权利内容的过度扩张、权利的可行性被忽略,主体忽略了与权利相对应的义务和责任及权利话语冲突等消极后果。[20]权利泛化倾向甚至可能会对国家安全、政治安全、社会秩序以及个人生活产生危害。[21]不过,也有个别学者认为,权利泛化也可看作是现代人的拓展其生存权的一种表现形式。[22]权利泛化不再是一项针对权利的指责,也可被视为对权利理直气壮的行使,虽然权利泛化的确不是什么好词。”[23]可以看到,目前国内学界对权利泛化倾向作了初步的理论探讨,但对于权利泛化倾向的社会影响还需进一步形成共识。一个重要的原因在于,实证研究缺乏使得人们对权利泛化倾向的理解缺乏经验事实依据。有鉴于此,本研究将运用全国性社会调查数据,考察权利泛化倾向的催化因素及其社会后果,侧重分析其对公民法律认同的负面影响。但在分析之前,有必要再次明确权利泛化倾向的基本内涵。

本文将权利泛化倾向视为一种社会心理现象,它是指社会大众将尚未获得法律合法化的诉求视为“合法权利”而寻求救济或将一些法律限制的行为视为自己基本权利的心理或行为倾向。如此定义权利泛化倾向至少有两个原因:第一,既然权利泛化倾向的主体是一个个具体的社会成员,而诉求内容不在法律界限内是其突出特征,那么权利泛化倾向显然可以用某些指标来加以测量。比如,倘若某个公民把一项超越法律限制的诉求或行为视为“自己的权利”,则可认为他存在权利泛化倾向。第二,当明确权利泛化倾向是一种心理特征之后,我们可以追溯其社会化成因,并通过合理的社会化干预措施对其进行治理,引导公民形成正确的权利观,促进法治社会建设。换言之,权利泛化倾向是完全可以加以治理的。

2.互联网使用对权利泛化倾向具有催化效应。个体的观念或态度的形成与其社会化经历密不可分,而媒体使用已成为中国民众最重要的社会化场域。本研究重点阐述传统媒体和互联网媒体对权利泛化倾向的差异化影响,并强调互联网对权利泛化倾向的催化效应。

传统媒体和网络新媒体对公民的文化观念和政治态度具有不同的影响逻辑。比如,霍华德认为,互联网的“民主教化”作用大于电视、收音机及报纸等传统媒体。[24]与传统媒体的“封闭性”特征不同,互联网的多元信息传播强化了公民的程序性民主需求,从而在培育民主价值观和促进公共领域兴起方面发挥着重要作用。[25]基于中国语境的研究也表明,相对于传统媒体使用者而言,网民更可能形成新的公民意识及自我表达价值观。[26]网络新技术的匿名交流和张扬个性等特征使其对中国青年的亚文化变迁产生了深刻影响,而传统媒体在这方面的影响则相对较小。[27]

除了上述理论基础,我们还可以结合生活经验来推断互联网对权利泛化倾向的独特影响。第一,目前我国的普法宣传主要是通过电视、广播、报纸等传统媒体来开展。基于传统媒体平台的法制教育促进了公民对现有法律制度和法律规范的了解,因而可以在一定程度上抑制公民的权利泛化倾向。相反,互联网上则更可能传播一些不尽合理的权利观念,从而对权利泛化倾向具有感染性增加效果,并且通过网络传播而被人们所认知。第二,由于审查机制及其严格性不同,传统媒体和互联网新媒体的传播内容存在较大差异。比较而言,网络媒体可能存在一些与现有法律制度相冲突的维权信息,甚至存在一些批评主流社会的杂音。这些特征都有更大概率强化公民的权利泛化心理。因此,基于上述理论和生活经验,我们提出:

假设1:传统媒体使用和互联网使用对公民的权利泛化倾向具有差异化影响。具体包含两个子假设:

假设1a:互聯网使用能够增加公民的权利泛化倾向。

假设1b:传统媒体能够在一定程度上抑制公民的权利泛化倾向。

3.警惕权利泛化倾向对法律认同具有的消极影响。权利泛化倾向对公民法律认同的影响相对而言是消极的。[28]现实层面上,网络媒体确实有可能给公众带来一种曲解性的法治认知,从而对法律认同具有消解效果。[29]生活经验层面上,权利意识是“批判性公民”的心理前提之一。权利意识越强的公民可能越倾向于把尊重和保障权利作为法律合法性的基本标准。如果他们在媒体使用中感知到某些虽然没有在法律关照范围内但其自认为合理的权利,其法律认同就可能会受到负面冲击。

综上所述,互联网使用对公民的法律认同具有一定程度的消极影响,不过这种影响是间接的,权利泛化倾向充当着两者之间重要的中介变量。由于传统媒体使用和互联网媒体使用对权利泛化倾向具有不同的影响,因而两者对法律认同的影响效果亦不同。基于此,我们提出以下假设:

假设2:互联网使用之所以能够弱化部分公民的法律认同,主要是因为它强化了这部分公民的权利泛化倾向。

假设3:传统媒体使用对部分公民的权利泛化倾向具有抑制效果,因而对公民的法律认同具有一定的维持效果。

二、研究设计

(一)数据来源

本研究采用的实证资料来源于中国综合社会调查数据(CGSS2015)。该调查采取多层次分层抽样方法,对来自中国28个省、市、自治区的公民进行了调研并完成有效问卷10 968份。CGSS2015的特别之处在于它新增了其他调查数据缺乏的法制板块。不过,并非所有受访者都要求回答法制板块的内容。在所有受访者中,3777个随机对象完成了该板块问卷。此外,关键变量的测量题目中存在部分“无法回答”情况,为了尽可能保持数据的原始性,研究中将此类观测值直接删除;其他少量缺失值则采取简单的均值填补法。数据处理后,最终用于分析的样本量为2330个。尽管样本量略小,但中国综合社会调查采取的是随机抽样原则,其数据质量获得了学界的广泛认可,因而样本的代表性及分析结果的外部效度有较好保障。更重要的是,目前国内尚无法律认同的专题实证研究,而CGSS2015数据涉及媒体使用、权利泛化及法律认同等变量,因此,是检验本研究假设的理想数据。

(二)变量测量

1.因变量:法律认同。如前文所述,国内学者对法律认同的内涵已达成共识,即认为法律认同是公民对法律制度是否符合社会形势、是否顺应社会正义期待及是否满足现实需要等方面的综合肯定性评价。依据CGSS2015的问卷设计,测量法律认同的题目为:“对于我国现行的法律,您认为下列问题突不突出?”针对该问题共有五个具体的测试题(见表1)。每个测试题有“完全不存在”“不太突出”“一般”“比较突出”及“非常突出”五个答案。由于选择“完全不存在”意味着法律认同高,而选择“非常突出”意味着法律认同低,故对数据进行重新排序后分别赋值1至5分。五个题目的Cronbach’s Alpha系数达到0.81,具有较高的测量信度。采取正交旋转法对其进行主成分因子分析,可提取一个特征为2.86的“法律认同因子”。上述数据表明,五个题目可以构成一个法律认同强度指数。

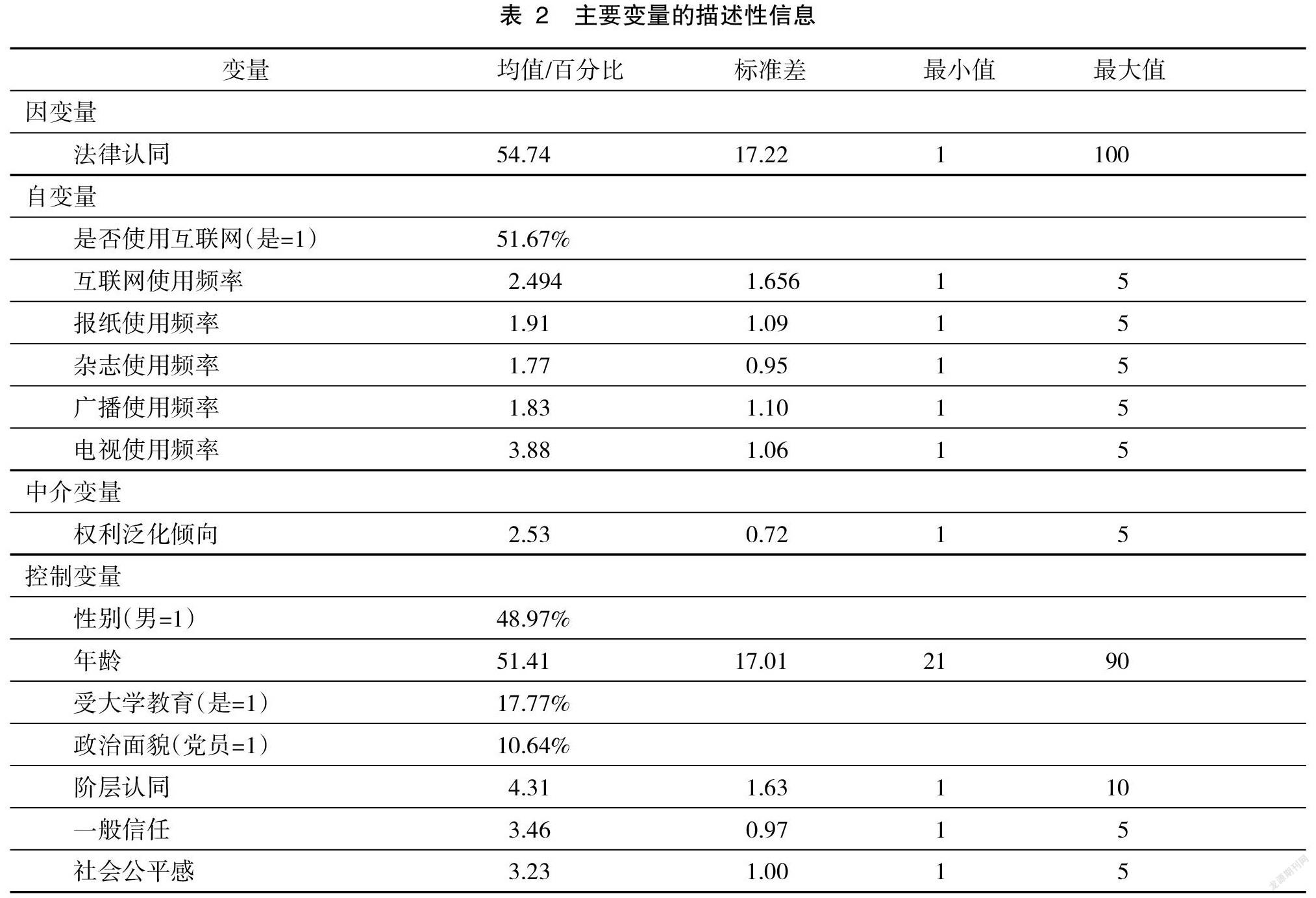

2.自变量:互联网使用与传统媒体使用。媒体使用分为传统媒体使用和互联网使用两大类。受访者需要对“过去一年,您对以下媒体的使用情况”做出“从不”“很少”“有时”“经常”及“非常频繁”五个层次的选择。其中,传统媒体使用包括报纸、杂志、广播和电视四类,而互联网使用的具体测量为互联网使用(包括手机上网)。从表2可以看出,一半以上的调查对象选择了互联网使用,由此可见,互联网使用已成为大部分公民获取信息的重要渠道。此外,分析中我们还把互联网使用转化为二分类变量,即分为“从不使用互联网”和“使用互联网”两类,并分析其对法律认同的影响。

3.中介变量:泛化权利观。泛化权利观即公民对权利作出超越法律界限的泛化理解而形成的不合理权利意识。从本质上看,“权利意识的内容就是社会主体明了自己权利的范围,他在这个范围内,可以为或不为一定行为,也可要求他人做出或抑制一定行为。”[30]换言之,权利意识是一种个人明确意识到自己享有做出某些行为的权利并要求政府或他人尊重这些权利的观念总称。当这些意识与法律规范或社会伦理明显相悖时,我们就可以一定程度上认为某个公民存在权利泛化倾向。

CGSS2015数据中,有多道具体题目可以测量公民的权利意识。每道题目皆为从“完全不同意”到“完全同意”的五分评价,赋值范围从1分至5分。其中,涉及不合理或超越法律界限的权利认知或行为倾向主要包括,“如果有人在公共场所发布批评政府的言论,政府不应该干涉”“生多少孩子是个人的事,政府不应该干涉”等。尽管这两项内容或许并不能完全代表公民的权利泛化倾向,但也有一定针对性。首先,基于充分事实依据的政府批评言论可能是合理的,但如果是恶意攻击国家制度或政府机构,甚至发表煽动国家分裂言论,是绝对不能被允许的,甚至可能会因此触犯刑法而被定罪。因而“如果有人在公共场所发布批评政府的言论,政府不应该干涉”的主观认知存在不合法成分,可以认为是权利泛化倾向的基本表现之一。其次,尽管我国为进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施,但是实行计划生育仍是我国的基本国策。这意味着生育行为仍是有法律限制的,如果个人极端地认为“生多少孩子是个人的事,政府不应该干涉”,则可认为该个体存在一定的权利泛化倾向。如此看来,将上述问题作为泛化权利观的测量指标具有合理性。因此,我们将上述问题之和的均值作为个体权利泛化倾向的综合指标。

4.控制变量。回归模型中还考虑了一系列的控制变量,主要包括性别(男=1;女=0)、年龄、教育水平(大学及以上=1;大学以下=0)、政治面貌(党员=1;非党员=0)、阶层认同(“您认为您自己目前在哪个阶层?”)、一般信任(“总的来说,您同不同意在这个社会上,绝大多数人都是可以信任的?”)和社会公平感(“总的来说,您认为当今的社会公不公平?”)。详细的变量描述性信息参见表2。

(三)分析方法

社会科学研究中,变量之间的内生性问题通常会干扰分析结果的精确性,尤其是主观变量与主观变量之间的选择性偏误问题需谨慎处理。本研究中,互联网使用是客观变量,而且有较充分的理论基础表明互联网使用与公民的权利泛化或法律认同之间存在关联。相对而言,权利泛化倾向与法律认同之间是否存在因果关系更需进一步识别。比如公民的权利泛化倾向与法律认同可能同时受到诸如性别、身份、年龄和媒体使用倾向等其他多种因素的影响。如果不处理此类混淆变量的干扰效应,就可能导致回归结果的有偏性。

目前学界普遍认为,倾向值匹配是解决选择性偏误的有效方法。该方法基于反事实框架建构一个反事实组(控制组),进而估算其他条件一致情况下实验组和控制组在因变量上的差异(即平均干预效应ATT),进而推断干预变量对因变量的影响方向及程度。不过,传统的倾向值匹配主要用于分析二分类干预变量情景,而本研究中的权利泛化倾向是多水平定序变量,需采取更科学的广义倾向值匹配法。[31]鉴于广义倾向值匹配法已获广泛应用,其原理亦有不少经典文献,这里不再赘述。

表 2 主要变量的描述性信息

[变量 均值/百分比 标准差 最小值 最大值 因变量 法律认同 54.74 17.22 1 100 自变量 是否使用互联网(是=1) 51.67% 互联网使用频率 2.494 1.656 1 5 报纸使用频率 1.91 1.09 1 5 杂志使用频率 1.77 0.95 1 5 广播使用频率 1.83 1.10 1 5 电视使用频率 3.88 1.06 1 5 中介变量 权利泛化倾向 2.53 0.72 1 5 控制变量 性别(男=1) 48.97% 年龄 51.41 17.01 21 90 受大学教育(是=1) 17.77% 政治面貌(党员=1) 10.64% 阶层认同 4.31 1.63 1 10 一般信任 3.46 0.97 1 5 社会公平感 3.23 1.00 1 5 ]

三、经验发现

(一)描述性发现

针对关键变量的描述統计发现,以下事实值得注意:

第一,互联网已成为大部分中国公民的基本社会化场域。基于全国性的调查数据显示,电视仍是公民使用频率较高的媒体类型,其均值在1分至5分之间达到了3.88分。而互联网使用频率均值在1分至5分之间也达到了2.494分,远高于除电视之外的其他传统媒体(见表2)。再从百分比分布来看,非互联网使用者占样本量的48.33%,互联网使用者占51.67%。其中,选择“很少”“有时”“经常”和“非常频繁”的比例分别为7.64%、7.98%、15.88%、20.17%,约36%公民的互联网使用频率达到“经常”以上。在此背景下,深入考察互联网使用对公民法律认同的影响及其中介机制是重要的现实课题。

第二,当前中国公民的法律认同并不存在普遍化危机,但仍有较大提升空间。首先,从表2可以看出,公民法律认同的均值为54.74分,在1至100分之间处于中等略偏上水平。如果说法律至上理念是法治建设之社会前提的话,该分值显示我国民众的法律认同仍需提升。此外,每个变量所对应的“完全不存在问题”选项比例皆不足10%,“法律制定和修改跟不上社会形势”的对應比例甚至低于5%。这些事实表明,在中国全面依法治国的新历史形势下,显著提升公民的法律认同已成为我们面临的一项重要课题。

第三,一定比例的公民确实存在某种程度的权利泛化倾向,需要引起注意,并加以引导和治理。从表2可以看出,公民泛化权利观的均值为2.53分,在1分至5分之间处于中等水平。

(二)基于多元线性回归的初步分析

1.网络监管是治理权利泛化倾向的重要场域。表3数据是不同媒体使用对权利泛化倾向的多元线性回归分析结果。先来看看控制变量的情况。从表中四个模型可以看出,性别和大学教育对权利泛化倾向有正效应,即男性公民的权利泛化倾向高于女性,而接受过大学教育的公民亦比没有大学教育经历者的权利泛化倾向更高。同时,党员身份能够有效削弱公民的权利泛化倾向。阶层认同、一般信任和社会公平感则无显著的相关性。

再来看看各种媒体使用与权利泛化倾向的相关性。从表3可以看出,在多样化的媒体使用中,仅互联网使用能够显著增加公民的权利泛化倾向。以网络为主要信息来源或互联网使用频率较高的公民可能具有更明显的权利泛化倾向。其中,以互联网为主要信息来源者的权利泛化倾向比其他人高30%;而公民的互联网使用频率每增加一个单位,其权利泛化倾向得分约增加6%,显著性水平小于0.05。

形成鲜明对比的是,传统媒体不仅不会增加公民的权利泛化倾向,其中的广播使用频率和电视使用频率还能够显著抑制公民的泛化权利观。其中,公民的广播使用频率每增加一个单位,他们的权利泛化倾向得分约降低11%,而电视使用频率每增加一个单位所带来的弱化效应为8%。

综上,多样化的媒体使用中,只有互联网使用能够显著增加公民的权利泛化倾向,互联网使用确实对权利泛化倾向的形成具有正效应。这也意味着,网络监管将是治理权利泛化倾向的重要场域。

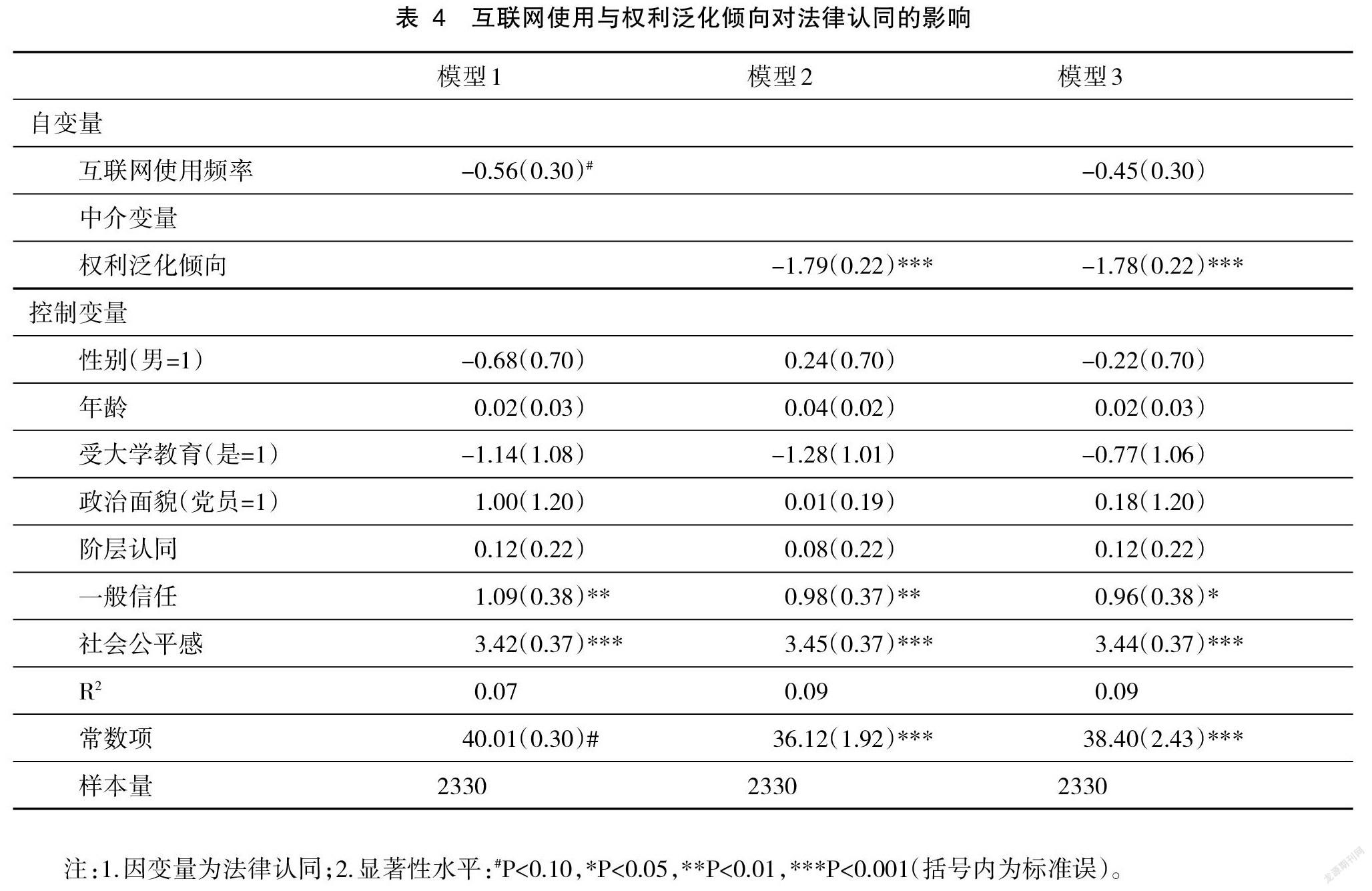

2.互联网使用、权利泛化倾向对公民法律认同的影响。从表4模型1可以看出,在控制了性别、年龄及受大学教育等控制变量后,互联网使用频率与公民的法律认同呈负相关。公民的互联网使用频率每增加一个单位,其法律认同下降约56%,显著性水平小于0.10。而从模型2可以看出,权利泛化倾向与公民法律认同显著负相关,相关系数为-1.79。这意味着公民的权利泛化倾向每增加一个单位,其法律认同会降低约179%。但在模型3中,当把所有变量同时纳入模型后,权利泛化倾向的影响依然显著,但互联网使用频率的相关性不再显著,且相关系数明显降低。这一定程度上意味着,权利泛化倾向充当着互联网使用与法律认同之间的中介变量。

在控制变量方面,一般信任和社会公平感也能显著增加公民的法律认同。以模型3为例,一般信任水平每增加一个单位,公民法律认同约增加96%,而社会公平感的单位增加能够提升344%的法律认同。但是性别、年龄与受大学教育对法律认同的影响并不显著。

(三)基于广义倾向值匹配法的因果推断

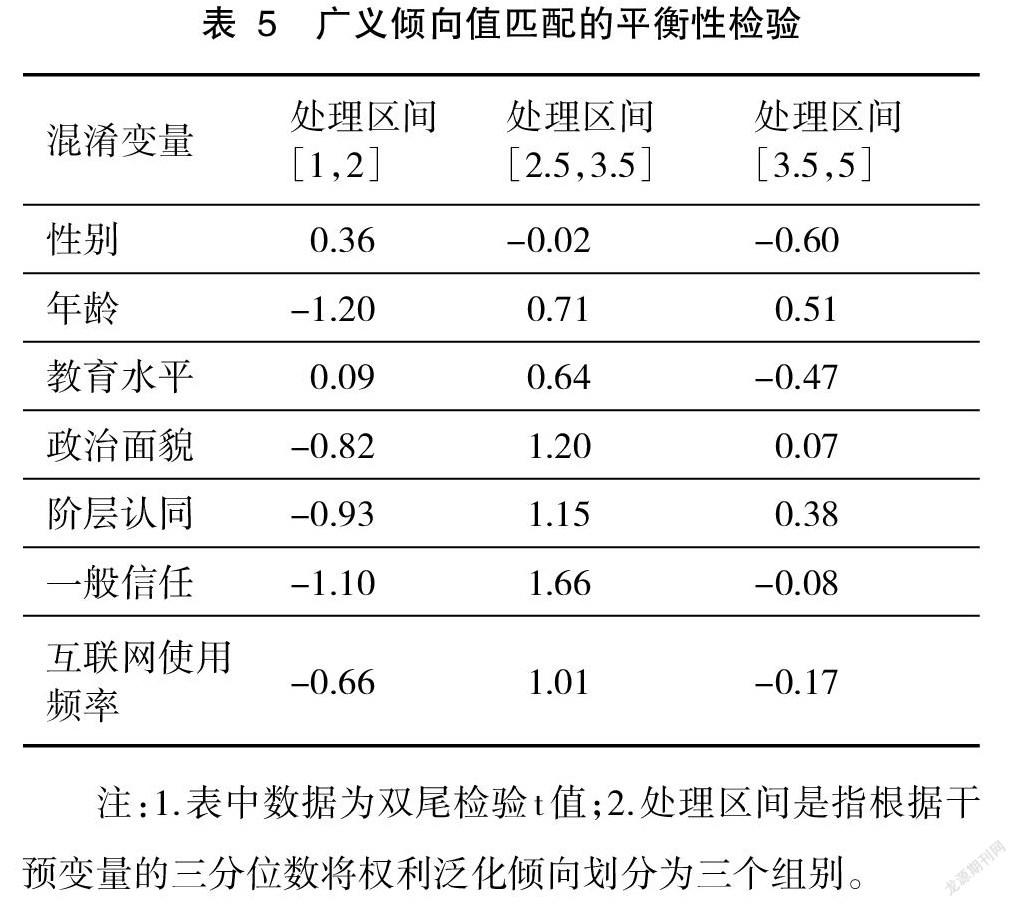

如前文所述,权利泛化倾向与法律认同之间的相关性可能受到选择性偏误的干扰,因而我们运用广义倾向值匹配法来探讨两者之间是否存在因果关系。分析中用于估算广义倾向值的混淆变量包括性别、年龄、教育水平、政治面貌、社会阶层、一般信任及互联网使用频率。

通过平衡性检验是倾向值匹配法的应用前提,而满足平衡性假设意味着匹配后的混淆变量在各组间不存在显著差异。本文中,我们依据权利泛化倾向的三分位数将样本分割为三个区间,然后考察三个区间的匹配数据平衡性。Stata软件中该假设采取t值检验法,当输出结果中t值绝对值小于1.28时,表示平衡性假设获得强烈支持,小于1.96时表示假设勉强可接受。[32]从表5可看出,本研究数据完全满足匹配的平衡性假设。

通过平衡性检验后,则进一步估算剂量反应函数。响应函数一般可以设定为一阶、二阶或三阶函数。本研究采取三阶函数,估算方程如下:

[y=β1T+β2T2+β3T3+β4GPS+β5GPS2+β6T∗GPS]

其中,[y]为法律认同水平,[T]为权利泛化倾向,[GPS]为广义倾向值得分,[β]为需要估算的系数。基于上述方程,可以估算出权利泛化倾向影响法律认同的方向及程度。图1直观显示了权利泛化倾向对公民法律认同的响应函数和干预效应。从图1左图可以看出,随着权利泛化倾向的增加,公民法律认同的概率期望持续下降。当权利泛化倾向从1分增加至5分时,法律认同水平从60分下降至40分。而图1右图显示,干预效应曲线处于0值下方表明干预变量的单位变化对法律认同具有消极影响。其中,干预水平在1分至约2.5分区间时,权利泛化倾向对法律认同的负作用较小;而干预水平超过2.5分后,权利泛化倾向对法律认同的负面效果则快速下降。总结而言,当排除了混淆变量的干扰效应后,仍可发现权利泛化倾向确实对公民的法律认同具有显著的消极影响。

四、互联网使用背景下

提升公民法律认同的现实策略

公民的法律认同可削减法律实施成本、培育法律信仰、增进政治认同及执政党认同,对建设法治中国、维护社会稳定有重要意义。利用全国性调查数据系统考察公民的互联网使用对其法律认同的影响机制,既是对已有法律认同理论的拓展完善,亦为思考网络时代的法治建设策略提供了鲜活的经验依据,对我们思考全面依法治国及网络社会双重背景下的法律认同建构策略有重要启示。

第一,引导公民形成正确的权利观是提升网络时代法律认同的关键环节之一。社会剧烈转型及互联网普及加快了社会公众的权利意识觉醒,但个体的权利意识还需与法律意识形成良性互动。近年来,不少学者意识到中国社会存在一定程度的权利泛化倾向,一些本不属于法律保护的权利(如“视觉卫生权”“相思权”等)被认为是个体的基本权利并通过诉讼要求法院维权。[19]由于缺乏法律依据,一些被泛化的权利通常得不到法律保护,从而成为影响法律权威的负面因素。例如,有研究表明,中国大学生群体权利意识存在明显偏失,即过于重视个人利益而对应尽的义务和责任认识不清,这在一定程度上影响了其法律认同。[32]由此可见,引导公民形成正确的权利意识是提升法律认同的有效方式之一。

第二,法律制度建设应将保护公民权利作为核心原则,尤其应注意依据社会发展中涌现出的各种具有合理性的新型权利的保护需求,及时做好相关法律的制定或修订工作。研究发现,在法律认同的各测量变量中,公民对“法律该管的不管”及“社会形势变化很快,法律法规的制定和修改时常赶不上趟”两项的评价较低。其中,“该管的不管”在一定程度上体现了公民对法律未能纳入某些他们认为应该获得保护的权利类型而感到不满;而“法律法规的制定和修改时常赶不上趟”则反映了公民对法律在权利保障方面需强化及时性、针对性的呼声。因此,随着公民权利观念不断增强,认真对待并及时修订相关法律法规以保护各种具有合理性的新型权利,对提升全社会的法律认同具有关键意义。

第三,继续坚持并强化普法宣传教育,并运用“互联网+”思维做好法律公关工作。法律认同的形成与个体的社会化经历密切相关。广播、电视、报纸、杂志等传统媒体使用能够明显抑制公民的权利泛化倾向从而对其法律认同具有间接维持效果。這就表明,强化普法宣传有助于公民形成合理的权利观,从而有利于提升和巩固法律权威。同时,及时消除各种社会化过程的不利因素也是提升法律认同的客观要求。实际上,一些网络媒体对某些法律事件的歪曲性报道是法律认同的重要腐蚀源。这就要求相关部门重视法律公关工

作,利用各种平台和载体对可能引发法律认同危机的重大案件予以及时回应,通过还原事实真相以消除公众误解。正如有学者所言,新媒体时代政府部门应对各种舆论热点问题或突发事件的最佳策略就是开诚布公、积极回应,用公开透明的信息和积极回应的态度赢得民众的信任和支持。[33]

参考文献:

[1] 伯尔曼.法律与宗教[M].梁治平,译.北京:中国政法大 学出版社,2002.

[2] 习近平谈治国理政[M].北京:外文出版社,2016.

[3] 卢东凌.民众法律认同初探[J].西南政法大学学报, 1999(3):41-45.

[4] 李春明.传统“法治”文化与当代中国公众的法律认 同[J].东岳论丛,2007(6):139-146.

[5] 李春玲,刘森林.国家认同的影响因素及其代际特征差 异——基于2013年中国社会状况调查数据[J].中国社 会科学,2018(4):132-150+207.

[6] 朱彩霞.网络——中国公民意识崛起的动力[J].理论导 刊,2009(12):54-56

[7] 林坤.论法律认同[J].湖北社会科学,2012(12):145-148.

[8] 肖世杰.法律的公众认同、功能期许与道德承载——对 刑法修正案(八)的复眼式解[J].法学研究,2011(4): 136-147.

[9] 李春明,张玉梅.“无讼”法律文化与中国公众的法律认 同[J].法学论坛,2007(4):74-81.

[10] 郑鹏程,陈力.法律认同内在意蕴的生成逻辑[J].沈阳 师范大学学报(社会科学版)2018(4):90-94.

[11] 章秀英,戴春林.网络使用对政治信任的影响及其路 径——基于9省18个县(市)的问卷调查.浙江社会科 学,2014(12):94-100;周葆华.新媒体使用与主观阶层 认同:理论阐释与实证检验[J].新闻大学,2010(2): 29-40.

[12] 周立民.双重文化路径:媒体使用影响政治信任的中介 机制[J].中国研究,2017(1):1-20.

[13] 张凌.公共信息接触如何影响不同类型的政治参 与——政治讨论的中介效应[J].国际新闻界,2018(10): 27-43.

[14] 杰弗里·亚历山大.社会生活的意义——一种文化社会 学的视角[M].周怡,等译,北京大学出版社,2011.

[15] SHI T J. Cultural Values and Political Trust:A Com- parison of the People’s Republic of China and Taiwan [J]. Comparative Politics,2001(4):401-419.

[16] 赵修义.主体觉醒与个人权利意识的增长——当代中 国社会思潮的观念史考察[J].华东师范大学学报(哲学 社会科学版),2003(3):7-12.

[17] 唐先锋.试析国内“权利泛化”现象[J].人大研究,2004 (7):37-39.

[18] 陈林林.反思中国法治进程中的权利泛化[J].法学研 究,2014(1):10-13.

[19] 王方玉.权利的内在伦理解释——基于新兴权利引发 权利泛化现象的反思[J].法商研究,2018(4):82-92.

[20] 祝捷.权利泛化思潮的危害及防范[J].人民论坛,2019 (1):123-125.

[21] 汪太贤.权利泛化与现代人的权利生存[J].法学研究, 2014(1):7-9.

[22] 陈景辉.回应“权利泛化”的挑战[J].法商研究,2019(3): 40-49.

[23] PHILIP H. The Digital Origins of Dictatorship and De- mocracy:Information Technology and Political Islam [M]. Oxford:Oxford University Press,2010.

[24] PETER D. The Internet,Public Spheres,and Political Communication:Dispersion and Deliberation [J]. Political Communication,2005(2):147-62.

[25] LEI Y W. The Political Consequences of the Rise of the Internet:Political beliefs and Practices of Chinese Netizens [J]. Political Communication,2001(3):291-322; 苏振华,黄外斌.互联网使用对政治信任与价值观的影 响:基于CGSS数据的实证研究[J].经济社会体制比较, 2015(5):113-126.

[26] 邵雷.新媒体与青年亚文化的变迁[J].当代青年研究, 2012(5):16-22.

[27] 张文宏,马丹.社会经济地位、民主观念与政治信任——以 上海为例[J].江苏行政学院学报,2015(1):52-62.

[28] 张德淼,高颖.新媒体对中国公众法治认同的消解及其 应对[J].云南社会科学,2018(3):26-33+185.

[29] 征汉年,马力.论权利意识[J].北京邮电大学学报(社会 科学版),2007(6):65-70.

[30] 胡安宁.倾向值匹配与因果推断:方法论述评[J].社会 学研究,2012(1):221-242.

[31] MICHELA B,ALESSANDRA M. A stata package for the estimation of the dose-response function through adjustment for the generalized propensity score [J]. The Stata Journal,2008(8):354-373.

[32] 邹东升.大学生权利意识的偏失与匡正[J].当代青年研 究,2005(2):37-40.

[33] 马得勇,孙梦欣.新媒体时代政府公信力的决定因 素——透明性、回应性抑或公关技巧[J].公共管理学 报,2014(1):104-113.

The Legal Identity Construction Under the Dual Background of

Comprehensive Rule of Law and Network Society

— an empirical discussion based on generalized propensity score matching method

ZHOU Li-min,XING Hai-yan

(Shanghai Normal University ,Shanghai 200234,China)

Abstract:Legal identity is not only the prerequisite for the formation of legal belief,but also the social psychological basis of a law-based society construction. Investigating to the influence mechanisms of Chinese residents’ internet use on their legal identity based on the national survey data,it reveals that there is still much room for improvement in the legal identity of Chinese residents,especially the social identity of law in the scope and prescription of rights protection urgently needs to be improved. To explore the construction strategies of legal identity under the dual background of comprehensive rule of law and network society,efforts should be focused on the following aspects:guiding citizens to form a correct view of rights is one of the key steps to enhance legal identity in the internet era;the construction of legal institution should take the protection of rights as the core principle,especially paying attention to formulate and revise laws in time according to the protection needs of various reasonable new rights emerging in social development;persist in upholding and strengthening law popularization education,and using “internet plus” thinking to do well in works of legal public relations.

Key words: internet use;rights generalization;legal identity;generalized propensity score matching method

責任编辑:傅建芬

收稿日期:2022-02-16

基金项目:国家社会科学基金青年项目“互联网双重嵌入视角下众包式创新机制与发展对策研究”(18CGL005);上海市社科基金青年项目“诉讼经历者司法信任的影响机制与庭审改革研究”(2020EFX011);上海师范大学文科创新团队项目(301AC703119004228)

作者简介:周立民,上海师范大学社会学研究所主任、研究员,主要研究方向为法律社会学;邢海燕,上海师范大学社会学系教授,博士生导师,主要研究方向为城市社会学。

3810500338213