高中物理解题的定势思维和对策探讨

2022-03-13叶少斌

叶少斌

摘 要:高中阶段的学生面临着沉重的学习压力,每日训练习题,但是随着做题越来越多,也就逐渐形成解题套路和“定势思维”。这种思维虽然能在一定情况下带来便利,但却不利于学生思维能力和科学素养的提升。基于此,以高中物理解题定势思维和对策为主体展开分析,在充分认识定势思维的形成及其危害情况下,尝试提出突破定势思维的相关策略,以便为高中物理教学的优化提供参考。

关键词:高中物理;解题;定势思维

思维是在现有知识基础上对客观事物做出概括的反应过程,其具有反映事物本质和规律的特征。形成正确的思维能力是有效解决物理问题的前提条件,但是在实际学习过程中,学生却很容易陷入“定势思维”的陷阱中,即学生利用已经形成习惯的思维方式对差异化的事物进行分析。这种思维方式用于多变的物理解题就会导致学生无法快速、高效解决问题,从而受到各种消极影响。心理学指出:“思维是人以已有的知识为中介,对客观事物的概括地、间接地反映过程,是人脑对客观事物的本质属性和规律的反映,是人的认识最高阶段。”在高中物理的学习中,学生对比较熟悉的物理现象、物理规律往往会形成一种“定势思维”, 这种“定势思维”虽然有时会对一些物理现象的解释、一般习题的解答起到很好的便利作用,但大多情况下却会给学生的学习帮来很多负面影响[ 1 ]。

1 关于物理解题“定势思维”形成原因的分析

定势思维体现出人脑对事物规律的认知,高中物理解题中的定势思维形成与学生的学习习惯有直接关系。学生在学习和解决物理问题时通常会选择自己熟悉的方式,经过长时间的应用以后,熟悉的学习方式逐渐转化为思维习惯。当学生受到已成定势的思维影响以后,就会习惯在学习和解题中寻找固定思维模式的切入点,从而用“偏见”看待物理学习。但是不加思考地套用定势思维却会对正常的学习和解题产生消极作用。在高中物理解题中,学生容易受到已学知识和生活常识的影响,用定势化的思维模式去思考和分析物理实际问题。对于“定势思维”形成原因主要有以下几点。

1.1 先入为主的片面认识

物理来源于生活,学生在生活中对部分物理概念有了感性认识,但对于这些概念缺乏全面性、系统性理解。学生习惯性应用生活经验或特殊条件下的初中物理知识进行解题,就很难在解题过程中对审题、解题思路和解题方法进行正确的分析判断,也不能充分挖掘题目中的隐含条件和快速排除题目的干扰信息,从而容易造成解题思维混乱。例如,受初中知识的干扰,将电源(内阻r)两端的电压当成电源电动势;受生活经验的影响,认为马拉车的力大于车拉马的力。

1.2 没有完善的知识网络

学生没有建立完善的知识网络是解题出现思维障碍的一个重要原因。学生对物理概念和物理规律的理解不够深刻,或者是已掌握的知识是孤立的、片面的,没有理解各模块知识之间的联系。在解题过程中,当遇到的问题与自己的认知结构相矛盾时,就很难进行正确解题[2]。

1.3 非智力因素影响

非智力因素也是影响学生解题思维的一个重要原因,部分学生临场过分焦虑以至情绪紧张,在考试过程中大脑会暂时出现思维障碍,以至于平时熟记的定理、规律忘光了。因暂无思路引起情绪紧张、心理慌乱、注意力不集中、不自信等,影响了解题思维活动的正常进行。

1.4 教师的行为影响定势思维

教师的行为也会在很大程度上影响学生定势思维的形成。这种状况的产生是因为教师在传统教育模式的影响下,习惯从应对考试的角度出发,帮助学生总结解答题目的规律,将思路转化为套路。如此一来,很多学生图方便,不假思索就把解题技巧拿来使用,根本没有对其中蕴含的物理思维形成有效认知,教师则是从这种解题教学中看到了学生成绩的提升,所以在后续的教学中也逐渐忽略了定势思维产生的消极作用。

陶行知先生提出“教学做合一”,明确指出:“先生拿做来教,乃是真教;学生拿做来学,乃是实学”。好的教师不是单纯传授知识,而是要教学生如何学习。对于一个学习问题,不是要教师将现成的规律方法灌输给学生,而是要引导学生如何自己领悟到这个规律方法,并且利用这种经验来找别的方法,解决别的问题。有了这种经验,学生才能自己去探索,成为学习的主动者。这种教学模式的思想与陶行知的“与其把学生当天津鸭儿填入一些零碎知识,不如给他们几把钥匙,使他们可以自动去开发文化的金库和宇宙之宝藏”教育思想不谋而合。

1.5 注重结果,忽视过程

部分学生在完成作业后对照参考答案,只关心解题结果是否正确,忽视对解题过程的理解,特别是客观题。这样日积月累,看上去确实是做了很多题目并且记住了许多“解题方法”。但是这些“解题方法”往往只能解曾经做过的一题或者俩题,它们的特殊性一般大于共性。

2 定势思维对物理解题的综合性影响

2.1 积极定势思维带来的正面影响

定势思维在物理解题中的正面影响值得肯定,积极定势思维从本质上说就是对知识的正向迁移和辐射应用。在长时间的学习和解题积累的经验会使学生逐渐掌握知识和规律,正如学生已经接触过一种认知结构,那么在新知识和原有认知结构相似的情况下,学生自然也会迅速掌握知识。同理,当学生对一些典型例题的解题思路和方法烂熟于心以后,就会用脑海中的特殊定式快速找到解题窍门。不过需要注意的是,积极定势思维更接近“举一反三”,而不是将相同的结论随意套用在其他题中。

2.2 滥用定势思维带来的消极影响

高中物理题涉及范围比较广,学生若是不能灵活运用思维能力,就难以适应解题的需要。尤其需要注意的是,定势思维或许能在部分基础性题目或者知识问答题目中发挥作用,但是在知识点交叉以后,定势思维也就失去了应用的土壤,学生若是不能及时跳脱出来,就会被长期限制在思维的桎梏中,从而逐渐丧失对学习的热情。还有,当學生越来越习惯通过定势思维来解决问题,就会在思想上产生惰性,即遇到问题就直接结合固定思维进行理解,无法理解的话就失去了学习的动力。无论是从学习还是解题的角度来看,定势思维能够带来的积极影响只能局限于短时间,只有真正调动学生的积极性和主动性,让学生明白保持思维活跃才是学习物理的正途,才能切实有效地提升解题能力和物理素养。

例如在解决“闭合电路动态变化”问题时,学生直接利用“串反并同”的口诀进行解题,忽视了口诀的运用局限性,平时练习时运用得心应手,觉得按常规分析电路中各物理量的变化是一件麻烦事。所以当题目条件变化时,定势思维能够带来的消极影响就体现出来了,学生直呼“套路题”;再如判断“电流表内接法或外接法”时,学生牢记“大内大、小外小”口诀,即:大电阻适合内接,小电阻适合外接,自认为可以“一招鲜,吃遍天”,忽视对误差的分析,则容易进入出题者的陷阱中。

发展物理核心素养是素质化教育下高中物理教学的不懈追求,但是很多学生只是将快速解决问题的方法当作听课重点,只要寻找到一种快速解题的思考方式就长期沿用。如“物体从放置在光滑水平面上的光滑斜面下滑过程中的能量变化(图1)”解题时,学生几乎下意识地回想起教师在课堂上的教学片段:倾角为θ的光滑斜面滑下小球,经过A、B两点时的速度分别为va、vb,两点间的距离为S。大多数学生遇到这种题型时都会根据定势思维做出判断,认为滑块下滑过程减少的重力势能大小等于滑块增加的动能,但是实际上题目中有一个不能忽略的部分,即“光滑水平面”,若是以“斜面固定不动”的思维定势,自然就会面临错误的风险。

3 采取多种途径突破物理解题中的定势思维

综上所述,定势思维对改善教学质量和提高学生学习成绩危害极大,教师在教授学生解题规律时应当注意对学生引导,告知学生定势思维只能在特殊的情况下应用,切不可将其当做解决问题的制胜法宝。当然,从本质上破除定势思维还是要立足于思维创新,只有学生形成思维创新以后,才不会受限于定势思维的桎梏,从而灵活解题。

3.1 从物理规律的本质出发

理解物理知识的本质是解决物理问题的根本,想要破除物理解题中的定势思维的基础就是保证学生能从规律本质分析题目。实际上,解题时可以从要素筛选开始,将不必要的环节除去,只保留涉及解题的要素内容,然后构建出相应的物理模型,就可以对物理现象的本质形成准确认知。当学生对解题的方法有了深刻了解以后,就会主动分析规律,而不是盲目的套用公式或者口诀,例如:沿着电场线方向电势降低、洛伦兹力不做功等。

高中物理中有不少互逆的命题和过程,教师应当在日常教学中强化引导,让学生分清所学知识点是否具有对称性,并且归纳出相同点和不同点,这样做主要是为了帮助学生进一步理解物理规律,从而在有效区分的情况下避免胡乱套用定式方法。例如學完“力的合成与分解”以后,教师可以要求学生分清两者联系,明白力的合成与分解互为逆运算。除了“力的合成与分解”外,“电”生“磁”与“磁”生“电”、“超重与失重”等教学内容中的规律都值得做出深入分析,这样就可以逐渐架构起整体的知识体系,让学生在解题的过程中应用这些规律。

3.2 借助逆向思维突破思维定势

物理是一门严谨的学科,这就意味着学生在物理学习中要具备一定的逻辑思维和推理能力。所以说,学生不能过度依赖解题捷径和固定公式,应当能够熟练应用多种方式解决物理问题。为了防止定势思维的存在让学生的认知产生偏差,从而逐步丧失对物理学习的积极性,教师要在日常教学和解题指导中培养学生的思维能力,让学生形成以逆向思维为代表的多种思维能力,让学生对司空见惯的物理现象进行反向思考,进而在了解到现象背后物理规律的情况下形成深入解读。

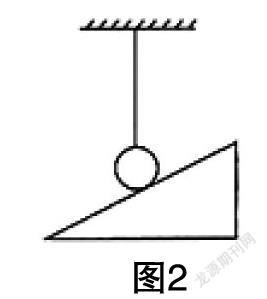

例如图2,分析固定的斜面对静止的小球是否存在弹力时,可以通过已有条件采用逆向思维的方法做出分析。假设结论为斜面对小球存在弹力,那么小球的受力状况为:垂直方向绳子拉力、重力和垂直斜面向上的弹力,容易看出小球受到的三力并不平衡,小球无法静止,因此得出斜面对小球不存在弹力的正确结论。将逆向思维应用于解题分析以后,学生面对解题时就会形成习惯,尝试从多种角度进行分析,从而慢慢摆脱“接触就存在弹力”的定势思维对思想的限制。

3.3 以多种方式解题,促进思维灵活性的提升

随着知识储备和学习方法的增加,在面对题目时学生可以选择的解题方法也逐渐丰富起来。教师应当根据这种教学状态做出调整,在解题方面对学生提出新要求。当然,要先在课堂教学中对学生做出引导,为学生提供开放性解题的机会,例如火车紧急刹车后经7 s停止,设火车匀减速直线运动,它在最后1 s内的位移是2 m,则火车在刹车过程中通过的位移和开始刹车时的速度各是多大?这道题的解答可以用到很多方法,最直接的就是使用基本公式;其次是逆向思维的推论方法;最后可以采用图像法。虽然这种题型的解答比较简单,学生通常会选择公式法作为解题方法,但教师可以尝试要求学生用两种及以上的方式作答。需要注意的是,不少学生受到陈旧解题思维的影响,习惯寻找标准答案,教师在解题教学中应当对这种状况有所考量,鼓励学生做尝试、寻突破,打破思维上的枷锁。

3.4 注重归纳总结,完善知识结构

教师应重视和引导学生进行物理规律的归纳总结,帮助学生构建和完善知识结构,加强概念与规律之间、各模块章节之间相互联系的理解,使学生明确知识的内在联系,学生分析问题和解决问题的能力自然就会得到提高。[ 3 ]

3.5 注重知识迁移,提高解题能力

教师积极引导学生对物理问题进行多方位思考,培养学生审题能力和掌握解题思维方法,通过对一些典型易错题目进行“一题多问”或“一题多解”等方式来训练学生的解题思维灵活性,培养学生从不同角度分析、迁移知识解决问题的意识和能力,提高对所学知识的理解程度,使学生能走出题目的“套路”。

3.6 破除错误生活经验的影响,培养物理知识在生活中的应用能力

物理与生活有着紧密联系,教师要鼓励学生在生活中发现问题,对生活实际展开知识应用,不要对生活中一些表面观察的现象麻木认同,而是要将生活经验与物理知识结合起来,破除错误经验对知识建构造成的影响。

总之,定势思维并不适合现阶段的物理教学,教师应当在认清定势思维局限性的基础上引导学生少用、慎用定势思维,将学生引到立足物理规律,灵活运用解题思维的正途上,促使学生在物理解题的过程中受到启发,从而掌握更加科学、高效的学习方法。

参考文献:

[1] 叶从希.高中物理解题中“定势思维”的危害例题分析[J].物理教学探讨,2009(9):42-43.

[2] 曾令宇.克服思维障碍 提高解题能力——物理解题思维障碍与对策研究[J].数理化解题研究,2018(18):40-42.

[3] 高金玉.关于高中物理解题思维障碍及教学方法探讨[J].高考,2020(6):3.

3559500338231