赏析汉代彩绘陶器的工艺之美

2022-03-09巩镭张慧娟党勤华

巩镭 张慧娟 党勤华

摘要:汉代是中国彩绘陶器发展的高峰,汉代彩绘陶器以其神秘的神道色彩、优雅实用的器型、独具特色的彩绘风格,在中国陶瓷史上留下浓墨重彩的一笔。本文从汉代彩绘陶器的烧制工艺、类型和纹饰出发,以三种汉代彩绘陶壶为例进行赏析,分析其纹饰所蕴含的美学价值和社会文化,揭示汉代彩绘陶器的工艺之美。

关键词:汉代制陶业;彩绘陶器;彩绘陶壶

《景德镇陶录》开篇云:“夫象形制器,赖利用于前民;鸿宝成篇,资饷遗于后载。”中国陶艺历史久远,根据考古发现,早在距今万年左右的新石器时代,就已有诸多生产、使用陶器的遗址与出土文物佐证。陶器在先民的日常生活中扮演着极其重要的角色,从饮食、储藏、烹煮用器,后来发展至祭祀、仪礼用器,逐步成为古代社会生活不可或缺的重要器皿,中国的陶文化也成为传统文化的重要分支,延续至今。在当代,考古出土的古代陶器不仅展现了古代的历史状况和艺术成就,还具有极高的收藏价值。

汉代是我国文化自先秦以来文化发展的第一个蓬勃时期,汉代的政治、历史、文化上承春秋战国,下启三国两晋,在秦帝国疆域一统的基础上,通过汉初信奉黄老之学、与民休息的政策,解决了秦代苛政遗留的社会问题,开启文景时期的昌明治世。汉武帝更是借助董仲舒、公孙弘等一批儒家知识分子,确立了独尊儒术的治国思想。在汉代前期的政治、经济积累达到一定的程度后,汉代的手工业和商业也得到了长足发展,诸如煮盐、冶铁、酒榷、制陶等,无论是收归官有的官营行业,还是听许民间自营的商业,都呈现出空前的繁荣景象。

在这样的背景下,汉代制陶业作为重要的手工业,承载着汉代人民的大部分生活和生产需求,广泛分布在汉朝疆域以内的华夏大地。根据学者对相关文献中汉代陶器应用方向的整理,这些需求主要体现在生活器皿、建筑修建、生产用器、食物储藏等方面。为了点缀生活,提高产品市场价值,迎合社会上层贵族的审美,汉代陶器的装饰意味渐趋浓厚,蕴含着当时特有的艺术审美和工艺特征,其中,最具特色的就是汉代彩绘陶器。

一、汉代彩绘陶器

(一)汉代彩绘陶器的烧制

彩绘陶器属于汉代灰陶的一种。在汉代,灰陶是最主要的陶器類别,其烧造流程简单,成坯迅速,火候易于掌握并于器身匀施,质地坚硬,于1 000 ℃下即可烧制完成。其烧制过程中或掺入砂质,或纯陶土烧制,皆取决于陶器的具体用途。因所烧陶器多呈灰色发青,由此得名“灰陶”。尽管同为灰陶,不同成分的陶土和泥坯呈色亦有差异,硬度也不相同。因此根据颜色又可分为红灰陶和黑灰陶,根据夹砂量(硬度)可分为夹砂陶和无砂陶。

(二)汉代彩绘陶器的类型

灰陶的功能性基本满足了汉代人民的使用需求,在此基础上,汉代劳动人民的审美逐渐在陶器纹饰上得到体现,因而在汉代灰陶上逐渐出现艺术性的特征。因审美不断发展、纹饰不断丰富而出现的陶身彩绘,见于各地汉墓出土的灰陶文物。这些彩绘文物器型众多,用途各异,有陶俑、陶鼎、陶盆、陶壶、陶井、陶楼等。彩绘陶俑常常以军士、侍女的形象出现,如拉弓、骑马的披甲战士、长袖翩跹的舞女等,反映汉代的军事面貌和宫廷宴饮文化;陶鼎、陶盆、陶盘、陶壶等则根据其器的出土情况和色彩、造型的夸张情况,判断是否为明器或日用品;陶井等则是以陶土制成的取水用井,汉墓多有出土,一套包括井架、井栏、提桶用的滑轮等,皆为陶制,有时还有提水用的陶罐等,部分作为明器的陶井可能在井栏、井架上刻有纹饰,彰显水井使用者的身份;陶楼则较为特殊,专为明器,是汉代豪富死后墓葬中微缩景观的重要组成部分,常有五至七层之高,麻雀虽小,五脏俱全,楼檐、砖瓦、横梁、窗台、斗拱样样不缺,由于带有陶楼的墓主人身份较为特殊,社会地位可能较高,陶楼往往用不含砂的灰陶或红陶制成,并施釉、绘以纹路,栩栩如生,细节与美感兼具。

(三)汉代彩绘陶器的纹饰

汉代陶器的彩绘纹饰种类多样,简单的纹路有划纹、刻纹、堆雕、贴塑等,这些基础纹路在后期经过神话故事、宗教传说、图腾信仰的再加工,形成华丽繁复的云纹、鬼面纹、四神纹等优雅纹饰。商周时期原始瓷的朴拙雄健、楚文化的浪漫诗意、黄老之学的清净飘渺,都在汉代彩绘陶器的纹饰中被融合再造,形成兼具华丽与素雅的独特纹饰。

二、出土汉代彩绘陶壶赏析

(一)汉代陶瓷明器与盛行的厚葬之风

汉代与春秋战国的墓葬之风有别,相较儒家更重丧仪、墨家推崇简葬之理念,汉代更流行厚葬,《汉书·传·游侠传》:“令先人坟墓俭约,非孝也。”《后汉书·光武本纪》载光武帝诏曰:“世以厚葬为德,薄终为鄙。”由史载可知,直到光武中兴,刘秀下诏劝民节用,厚葬之风仍盛行不止,直至东汉末年以迄魏晋。另一方面,汉初,文帝又诏止金、银、铜、锡制品随葬,仅准陶瓦之器作为明器。在这样的背景下,以西汉都城长安、东汉都城洛阳为中心的大部分北方地区,均盛行陶瓷器随葬,前文所述的陶井、陶楼皆为此时明显的贵族随葬明器样式。近年来随着关中、河南地区的考古工作进程日益推进,很多汉墓得到发掘,出土了大量纹饰优美、保存完整的彩绘陶器。其中,以彩绘陶壶出土数量最多,纹饰最丰富,器型最具代表性。

(二)广泛出土的彩绘陶壶

汉代彩绘陶壶广泛出土于陕西、山西、河南等地区的各类大型汉代墓葬,集中出土于汉代临近通都大邑的贵族墓葬群中。这些陶壶多用来盛装粮食、酒类等,绘制方法多样,有纯朱砂上色、纹路赤红的朱绘,有涂抹色粉作画的粉绘,也有直接使用多色颜料作画的彩绘。造型厚重质朴,腹圆足高,纹饰图案精美华丽,是不可多得的汉代艺术品,具有极高的审美价值。

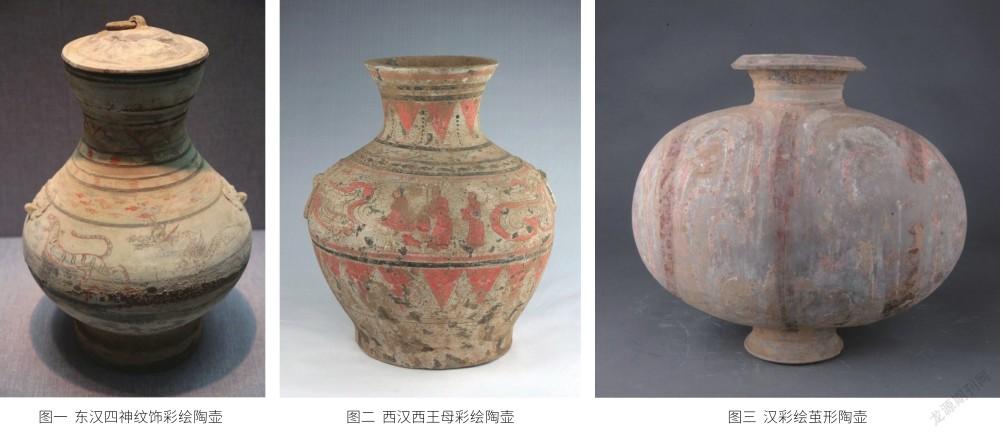

(三)东汉出土四神纹饰彩绘陶壶赏析

东汉出土四神纹饰彩绘陶壶(图一),出土于东汉都城洛阳372号汉墓,高46.5 cm,口径16.8 cm,腹径30.4 cm,边缘微折,上口向外敞开,颈下部微内收,整体较短粗,瓶腹鼓圆,容量较大,底座足高且宽,稳重得宜。武帝以前,随葬壶类明器皆盘口,颈深且常常颈下部无内收;昭帝以后,明器壶类才逐渐趋于圆润稳重,造型优美,外轮廓呈弧状,有微收的束腰。此壶出土于汉之东都洛阳确凿,具有典型的昭帝之后的壶类特征,要非昭宣元成时期遗器,为东汉代表彩绘陶器无疑。该壶壶身绘有四神纹路,四神即青龙、白虎、朱雀、龟蛇,四兽前后相逐,踏云逐烟,环状构造使四兽追逐无尽,不知始终。四神兽的纹路以朱红为主要纹色,黑色勾底并作外廓,两种颜色互相搭配,有种色彩带动线条相间相离的神秘之美。壶身有若干圈横纹,颈部横纹间绘有折线纹,属于斜方连缀式,纹路清晰,刻画精细,定然出自能工巧匠之手。将四神纹绘于明器彩绘陶壶壶身,可以引出以下两种猜想:一是至迟在汉代已经形成了系统的“四神”体系,约成书于东汉末年的《三辅黄图》,就将“苍龙、白虎、朱雀、玄武”称作正四方的“天之四灵”,并与东西南北、前后左右等方位相配;二是道教羽化升仙思想对汉代墓葬的深刻影响,四神在云上追逐悠游,倘若能见此情此景,墓主当然也已经成仙升空了,由此可见汉人的生死轮回观念受道家、方术影响颇深。四神兽连续、回转、循环,随着观者对瓶身的观摩周而复始地呈现在图案中,也正体现了森严等级制度下的艺术理念,即遵守秩序、整齐统一,保证节奏的协调。

(四)西汉西王母彩绘陶壶赏析

同样反映神道色彩的彩绘陶壶还有西汉西王母彩绘陶壶(图二)。这件陶壶约出土于汉宣帝时期,高约45 cm,整体形貌与四神纹饰相同,唯有壶腹较宽且略高,底径较长,更显稳重。壶身彩绘以朱红色为主色,并大量施以朱红色,黑色只用来涂抹横纹、人物头发以及勾勒人物轮廓线条,灰陶胎底的灰白色与红色相衬,共同构成一幅宏大的“阆苑仙宫”的场景,在一片云烟缭绕的仙境之中,西王母向左而望,凝视瑶池,玉兔卧于座前,生动可爱。西王母背后侍立侍者和王女,王女身后烟波袅袅的翠水与瑶池相接于与西王母等形象对称的另一侧壶身,在上下均用大色块涂绘的倒三角之中,壶身的瑶池仙境犹如一幅环形画卷。

(五)汉彩绘茧形陶壶赏析

这件彩绘茧形壶出土于汉代(图三),高29.5 cm,口径为11.3 cm,底径为10.2 cm,腹径为34 cm,现藏于平顶山博物馆。唇口、短颈、圈足,腹呈横向长椭圆状。壶腹周身以黄、红、黑、褐等色彩绘流云纹、几何纹等,色彩鲜艳,器形个体较大,纹饰精致,绘制讲究,是同类器物中难得的精品。

(六)西汉晚期車马出行纹饰彩绘陶壶赏析

除了神道色彩观念浓厚、反映墓主人死后愿望的彩绘纹饰以外,描绘墓主人生前行止、记录生活画面的彩绘陶壶亦有发现,如西汉晚期车马出行纹饰彩绘陶壶(图四)。车马出行的图案常见于汉代墓葬中的画像砖,画师刻绘墓主或家族成员生前骑马、出行、射猎的场景,并用较多的自然景物作为衬托。此壶通体形制与前壶亦大同小异,壶盖微圆,壶颈靠腹一带绘有菱形纹饰带,车马出行场面宏大,黑色不再勾画轮廓或描边,而是让位于青色所代表的自然表现,仅绘制纹饰带及其分隔,并稍点缀背景。灰白、红色、青色三色并用,使车骑出行的场面顿时立体起来,画面辽阔旷远,车骑前呼后拥,浩浩荡荡。车马出行的场景在汉代彩绘陶壶上所见较少,至今出土不过寥寥,笔者推想有以下原因:一是汉人受道教思想影响较深,这类现实场景对比神兽仙境,缺少对墓主及其家人的吸引力,在明器上绘画具有神道色彩的神仙传说、神兽形象,更贴合墓主人死后羽化登仙的愿望;二是神话传说、神兽精怪等题材的绘制可以自由发挥,不拘形式、线条简练,而绘制现世场景则需制陶艺人认真构思、仔细琢磨,甚至采用多种颜料。在绘画艺术尚未发展成熟的汉代,彩绘陶上的图案极有可能为魏晋绘画艺术作了嚆矢。

三、结语

任何工艺品都是时代技术与时代艺术的结晶,反映社会意识的变化,作为可靠的“地下之材料”,能证实或证伪史籍文献的记述。汉代人民受神道观念影响,厚葬之风盛行,汉墓出土的彩绘陶器也因而多以神话为题材,纹饰精美,内容丰富,代表了汉代文治昌明背景下的艺术发展,正如李泽厚先生在《美的历程》中评价汉代艺术审美所言:“楚地的神话幻想与北国的历史故事,儒学宣扬的道德节操与道家传播的荒忽之谈,交织陈列,并行不悖地浮动、混合和出现在人们的意识观念和艺术世界中。”

作者简介

巩镭,1985年8月生,男,汉族,河南南阳人,馆员,硕士研究生,研究方向为文博研究。张慧娟,1984年12月生,女,汉族,河南平顶山人,馆员,硕士研究生,研究方向为文博研究。党勤华,1985年11月生,女,汉族,河南商水人,馆员,硕士研究生,研究方向为文博研究。

参考文献

[1]王熠,田卫丽.汉代铅釉陶发展综述[J].文博,2010(2):17-23.

[2]李如森.汉代丧葬制度[M].长春:吉林大学出版社,2000.

[3]熊寥.汉代陶瓷雕塑艺术风格窥探[J].中国陶瓷,1988(2):37-43.

[4]程晓平.汉代陶瓷造型赏析[J].艺术界,1996(1):46-47.

2609500783395