基于绿色校园评价的高校绿色建筑设计管理实践及研究*

2022-03-08党文强张小卫祁思恺

党文强 张小卫 祁思恺

(西北工业大学基建处,陕西 西安 710072)

0 引言

绿色校园是指能够降低能源消耗的节能型校园,以雨水储存、回用等设施为主体的海绵校园,基于物联网的可感知校园物理环境和识别师生教学(学习)、科研、生活以及个体特征的智慧校园,对在校师生具有教育意义的校园。校园建筑是高校空间环境的重要组成部分,是节能校园、海绵校园、智慧校园建设的重要载体,是建设绿色校园的根本。《绿色校园评价标准》(GB/T 51356—2019)明确规定,校园内的新建建筑应全面执行现行绿色建筑评价标准的相关规定,校园内的老旧建筑改造也要符合相关标准的要求。经比对,《绿色校园评价标准》中的大部分评价指标与绿色建筑评价指标有很高的关联性,许多指标的实现度均依赖于绿色建筑的建设成效。

本文以某高校的7个基本建设项目为例,通过对绿色建筑设计评价情况的分析和研究,总结当前高校绿色建筑设计中存在的问题;通过绿色校园评价标准指标的关键性分析,提出面向绿色校园建设的校园绿色建筑设计建议。

1 绿色建筑和绿色校园评价标准

1.1 绿色建筑评价标准

住房和城乡建设部于2014年4月15日颁布实施的《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378—2014)(以下简称“2014版评价标准”)提出了设计评价的相关要求,虽然对运行评价有所要求,但实际上并未严格执行。住房和城乡建设部于2019年8月1日颁布实施的《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378—2019)(以下简称“2019版评价标准”)明确规定应在竣工后进行运行评价,同时提出可在设计完成后进行预评价,对评价指标体系、绿色性能要求等方面也提出了更高的要求。绿色建筑评价标准指标体系对比(公共建筑部分)见表1。

表1 绿色建筑评价标准指标体系对比(公共建筑部分)

2014版评价标准中评价指标总得分∑QA的计算如式(1)所示,分为三个星级:当50≤∑QA<60时,为一星级;当60≤∑QA<80时,为二星级;当∑QA≥80时,为三星级。式(1)如下

∑QA=W1AQ1A+W2AQ2A+W3AQ3A+W4AQ4A+W5AQ5A+Q6A

(1)

2019版评价标准中评价指标总得分∑QB的计算如式(2)所示,分为三个星级:当60≤∑QB<70时,为一星级;当70≤∑QB<85时,为二星级;当∑QB≥85时,为三星级。式(2)如下

∑QB=(Q0B+Q1B+…+Q6B)/10

(2)

1.2 绿色校园评价标准

现行绿色校园评价标准中的评价指标体系分为两类:一类针对中小学校;另一类针对职业学校和高校。两类校园的指标体系相同,由C1(规划和生态)、C2(能源和资源)、C3(环境和健康)、C4(运行和管理)、C5(教育和推广)5类组成,对应得分为Q1C、Q2C、Q3C、Q4C、Q5C。学校性质不同,每类指标对应的权重值不同,高校绿色校园评价指标体系中每类指标对应的权重值分别为W1C=0.25、W2C=0.25、W3C=0.20、W4C=0.15、W5C=0.15。另设置特色与创新的加分项,得分为Q6C,为某得分值或不得分。

评价指标总得分∑QC计算如式(3)所示,分为三个星级:当50≤∑QC<60时,为一星级;当60≤∑QC<80时,为二星级;当∑QC≥80时,为三星级。式(3)如下

∑QC=W1CQ1C+W2CQ2C+W3CQ3C+W4CQ4C+W5CQ5C+Q6C

(3)

2 某高校建设项目绿色建筑设计现状

为推动绿色建筑技术在建设项目中的应用,建设行政主管部门按照建筑性质、资金来源种类、建设规模等设定了相应的行政审批事项,如不符合相应的条件将不予核发施工许可证,建设项目不能动工。高校建设项目往往被认定为政府投资房屋建筑类的公共建筑,在行政审批中被设置了高于同类其他建设项目的绿色建筑评价标准要求,目前至少要达到二星级。政府采取这一系列举措是期望在建设项目管理的前端植入绿色建筑理念,制定科学、合理、适宜的绿色建筑规划,在实施中得以有效执行,在运行中得以良好反馈,推动高校的绿色可持续发展。但在现实情况中,绿色建筑技术的应用大多数处于达标即可、过关即可的状态,系统性和覆盖面均较低。基于此,本文以某高校“十三五”期间绿色建筑设计的评价情况为例进行分析。

2.1 某高校绿色建筑评价情况

2.1.1 绿色建筑评价总分情况

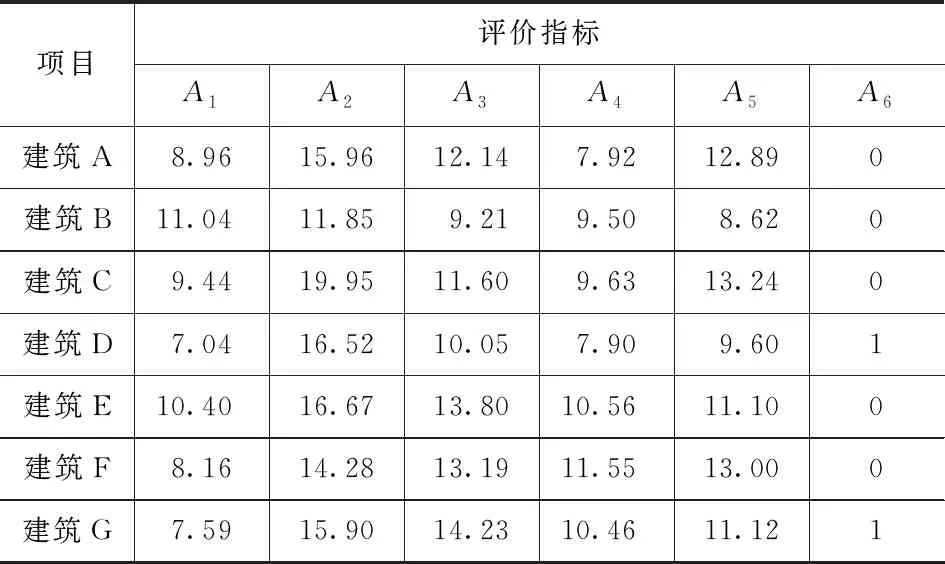

本文选定的案例为某高校“十三五”期间基本完成建设的7个项目,这些项目由3所当地知名的综合甲级设计院负责工程设计,可以代表当地建筑设计的较高水平。在工程设计任务书中,该高校明确地提出了绿色建筑设计需满足的星级要求。由于建设年代不同,政府要求的绿色建筑星级要求也不同,7个项目中绿色建筑一星级有3个、二星级有4个,绿色建筑评分为50~65分,见表2。这些项目均在2018年之前完成了工程设计,因此绿色建筑设计及评价均依据2014版评价标准。

表2 某高校“十三五”期间项目基本情况

2.1.2 绿色建筑各类评价指标得分情况

每类评价指标由控制项和评分项组成,其中控制项应全部满足,评分项的得分和加分项的得分为总得分。评分项得分显示,在节能与能源利用方面的得分最高,说明在此方面采取的措施最多;在节水与水资源利用、室内环境质量方面的得分次之;在节地与室外环境方面的得分较低;在提高与创新方面的得分最低,仅有两个项目有得分且仅为1分,其余5个项目均为0分。各类评价指标得分情况见表3。

表3 各类评价指标得分情况

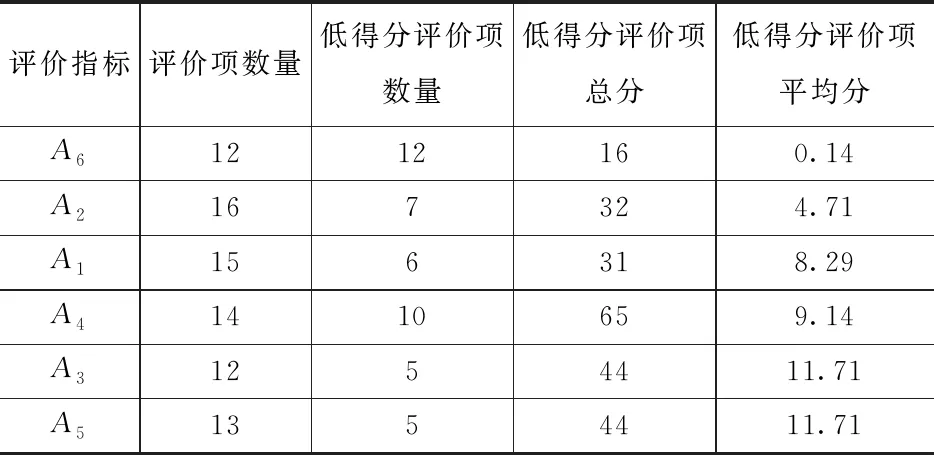

2.1.3 绿色建筑评价指标评价项低得分情况

对7个项目的每一类评价指标的评价项得分进行统计后发现,评价项中的低分项均呈集中分布态势,其中得分不足满分50%的共有45项,见表4。

表4 低得分项分布情况

评价指标A6的得分最低,得分仅占总分的0.88%,说明在旧建筑利用、建筑性能显著提升、基于BIM的数字建造技术以及装配式建筑等方面基本没有采取措施;评价指标A4和A2的得分分别占总分的14.06%和14.72%,说明在能耗水平提升、节约材料等方面采取了少量的措施;评价指标A3、A5和A1的得分分别占总分的26.61%、26.61%和26.74%,说明在空间资源高效使用、非传统水资源利用、场地生态补偿、可循环建筑材料(能源)使用和使用舒适度提升等方面采取了一些措施,但仍显不足。

2.2 某高校绿色建筑设计存在的问题

2.2.1 绿色建筑被动式设计情况显著

由表2和表3可知,总得分和分项得分基本都处在对应标准的下限,7个项目中仅有2个项目在加分项中有得分,且仅得1分。由此可见,绿色建筑设计较为被动,尚未形成规划、设计、实施、运行等全过程的绿色建筑设计体系。

根据行业统计,在该高校所在区域,每当绿色建筑星级提升一级将会带来150~300元/m2的建造成本增量,这在一定程度上限制了高校应用绿色建筑技术的积极性,致使多数项目在完成初步设计之后才开始绿色建筑设计,目标也仅为符合政府审批要求即可。这种凑分式的设计未能将绿色建筑专项方案作为指导,仅以如何通过审批为目的,无法在建设项目的全生命周期中考量绿色建筑所带来的效益,更无从彰显绿色建筑的优越性。

2.2.2 缺乏绿色校园的目标引导性

由表4可知,绿色建筑设计在建筑形体选择、地下空间利用、场地设计与建筑布局、雨水和浇灌专项设计、暖通系统设计、装配式设计等系统性设计以及因地制宜地考虑校园所在地的气候、环境、资源等综合因素的考虑上明显不足,而这些因素在绿色校园评价指标体系中的占比较大,指标之间的关联性很强,其中低得分的评价项占比较大,对实质性推进绿色校园建设不利,见表5。

表5 评价指标(低得分)关联情况

此外,既有建筑的绿色改造也是绿色校园建设的重要内容之一。许多既有建筑已有百年以上的历史,是高校历史文化传承的重要载体。既有建筑的安全性、节能性已难以满足绿色校园的要求,与不断发展的教学科研需求之间也有诸多矛盾。目前的绿色建筑技术应用大多集中在新建建筑,对既有建筑的改造还停留在功能和加固改造层面,基于绿色建筑理念的综合性能提升改造较少。

3 高校绿色建筑设计管理建议

3.1 建立基于全生命周期的绿色建筑设计体系

全面考虑校园的生命周期,将绿色理念落实到校园规划、建筑空间、场地景观等各个层面的设计中,坚持绿色建筑设计以绿色校园建设为引导,立足于校园全生命周期内已有资源的节约、再生资源的利用或开发、环境保护等措施。同时,要加强绿色校园的运营、管理以及对绿色理念的推广。

3.2 构建项目参建方协同管理机制

在与主要参建方签订的合同中应明确约定绿色建筑设计、实施等的相关要求,形成建筑师负责制下的各方高效协同的工作机制。在设计、施工、监理、主要参建单位以及第三方咨询机构之间建立有效的沟通平台,使绿色建筑工作在预评价和运行评价监督下顺利推进。

3.3 创新驱动绿色校园建设

在绿色建筑设计中,不能仅满足基础要求,还要重视提高与创新方面的设计要求,要在合理利用地下空间、既有建筑绿色改造、数字建造技术、装配式建筑、非常规能源利用等新基建模式下开创实现绿色校园建设的有效途径。

4 结语

高校应坚持以建设可持续发展的绿色校园为导向,结合所在地的自然(资源)、经济、人文环境以及建筑行业基本情况,基于建设项目全生命周期理念,在新建、改建、扩建以及维修改造等校园建设活动中主动采用适宜的绿色建筑技术。在项目建设前期阶段,明确绿色建筑预评价和运行评价目标,做好投资估算,对绿色建筑相关事宜在合同中予以明确;在项目实施阶段,建立绿色建筑管理体系和组织机构,按照绿色建造的要求进行施工和管理;在项目运行管理阶段,确保绿色节能设施、能耗监测系统、污废处理装置等正常运行,制定绿色建筑运行相关管理制度并严格执行,加强绿色校园理念的宣传和推广。