中原龙山文化时期的文明化观察

2022-03-07刘丁辉

□刘丁辉

龙山文化是继仰韶文化之后,在黄河中下游地区发展起来的一种新石器时代晚期考古学文化。龙山文化的范围很广, 东边到山东黄海沿岸及皖北、苏北地区,西边到陕西关中平原,北边到辽东半岛渤海湾沿岸,南边到鄂西北和江汉平原北部,主要分布地区是河南、山东、河北、山西南部和陕西关中等地。 龙山文化实际上是一个非常庞杂的复合体,其中包含着许多具有个性特征、文化传统和分布范围的区域性考古学文化,这是目前大多数学者的共同认识。 各地进入龙山文化时期的时间有异,文化面貌也不尽相同,按照文化特征和分布区域,又有山东龙山文化、河南龙山文化、陕西龙山文化、山西陶寺类型龙山文化、湖北龙山文化、河北龙山文化等名称。 1981 年,严文明先生提出了“龙山时代”的概念,以此代表大致年代为“公元前26 世纪至前21世纪”的各地不同龙山文化遗存所处的时代,并指出龙山时代是中国铜石并用的时代[1]。“龙山时代”的提出,有利于探讨原始社会的瓦解、文明的产生和中华统一多民族国家的形成过程等重大课题, 所以提出后即被考古界广泛接受。“龙山时代”提出后,其年代也几经变化,目前一般以中原龙山文化的开始为准,即公元前3000—前2000 年约千年的历史阶段。

“中华文明探源工程” 提出进入文明社会的三个标准:一是生产发展,人口增加,出现城市;二是社会分工,阶层分化,出现阶级;三是出现王权和国家[2]。距今5000-4000 年的龙山时代,正处在从原始社会发展到文明社会的过渡阶段[3],是中华文明起源与形成的关键时期,以中原地区为中心的中原龙山文化是中华文明起源与形成的关键。本文拟根据上述标准, 并结合近年来的考古发现和研究成果,对中原龙山文化时期的文明化过程做出系统考察与分析。

一、中原龙山文化的类型、分期与文化面貌

中原龙山文化,顾名思义是以中原地区为主要分布区域的龙山文化,涵盖了过去细分的河南龙山文化和山西陶寺类型龙山文化等。狭义中原龙山文化的绝对年代为距今4500—4000 年左右,近年来,越来越多的学者主张将庙底沟二期文化归入中原龙山文化,作为中原龙山文化早期[4-8],这样一来,其年代范围即调整为距今5000—4000 年左右, 也即是中原地区仰韶文化结束至夏王朝成立这一历史时期。依据中原龙山文化分布区域文化面貌的时空差异,一般将其分为早、晚两期,以庙底沟二期文化为早期,晚期又可分为五个地方类型或文化,即王湾三期文化、造律台文化、后冈二期文化、陶寺文化、三里桥文化。

1.庙底沟二期文化。 主要是在仰韶文化西王村类型基础上发展起来的,是黄河中游地区最早进入龙山时代的考古学文化。以晋南、豫西地区为核心,西起陕西关中东部,东到河南郑洛地区,南至熊耳山,北达晋中一带,都属于庙底沟二期文化的分布范围。主要遗址有垣曲古城东关、太谷白燕、平陆盘南村、华阴横阵、华县泉护村、灵宝涧口、三门峡庙底沟、渑池仰韶村和班村、偃师高崖、济源长泉、洛阳王湾、偃师二里头、郑州林山寨等。陶器以夹砂灰陶为主,泥质灰陶或灰褐陶次之,红陶和黑陶数量很少。素面和磨光陶占据相当比例,纹饰以绳纹、附加堆纹、篮纹为主,还有少量方格纹和弦纹,少见或基本不见彩陶。制法以手制为主,少量使用轮制。以斝、釜灶、小口平底瓶、鼎、筒形深腹罐为陶器的基本组合。 其他还有筒形缸、单耳罐、斜腹盆等,鼎以盆形鼎和罐形鼎为主。在庙底沟二期文化分布区自西向东, 东方大汶口文化风格的陶器逐渐增多,如平底尊、长颈壶、觚形杯、高柄杯等。

2.王湾三期文化。 主要分布于以洛阳为中心的伊、洛河下游和颍、汝河上游地区,后期扩展至豫南、豫西南和鄂西北地区,是二里头文化的主要来源。 代表性遗址有洛阳王湾、锉李、孟津小潘沟、汝州煤山、郑州大河村、登封王城岗、郾城郝家台、禹州瓦店、驻马店杨庄等。 陶器以轮制为主,模制、手制的较少,以泥质和夹砂灰陶为主,还有少量褐陶和黑陶。 纹饰以拍印的篮纹、方格纹、绳纹为主,还有弦纹、刻画纹、附加堆纹等。 器类多见斝、侈口罐、双腹盆、高领瓮,其他还有罐形甑、单耳杯、澄滤器、罐形鼎、豆、盘、盉、钵、器盖等。

3.后冈二期文化。主要分布于黄河以北的豫北冀南及鲁西南地区, 是以安阳后冈遗址第二期为代表的一类文化遗存。 代表性遗址有安阳后冈、八里庄、大寒南岗,汤阴白营和辉县孟庄等。 陶器制法多以轮制和模制为主。 灰陶数量最多,黑陶其次,红陶很少。器表素面和磨光陶较山东龙山文化少, 纹饰以绳纹为主,篮纹和方格纹次之,这几种纹饰一般都是拍印到陶器器表,其他还有附加堆纹、弦纹、划纹等纹饰。陶器器类大多与王湾三期文化近似,主要有鬲、甑、甗、罐形鼎、罐式斝、高领篮纹瓮、盆、罐、豆等。 “鬼脸式”鼎足等陶器明显受到山东龙山文化影响。 陶器平底器较多,还有一些三足器和圈足器。

4.造律台文化。又称王油坊类型或青堌堆类型,主要分布在豫东、鲁西南和皖北、苏北一带,主要遗址有永城王油坊、夏邑清凉山、柘城山台寺、鹿邑栾台、杞县鹿台岗、宿州芦城孜等。 陶器以灰陶数量最多,黑陶次之,还有少量白陶和红陶。 制法以轮制为主。 器表以素面磨光陶占多数,有纹饰的陶器中以拍印的方格纹为主,篮纹和绳纹次之,其他纹饰如弦纹、刻画纹、指甲纹、附加堆纹更少。 器类和器形受到山东龙山文化影响较大, 比较多的是袋足陶甗,其次是罐形鼎、罐,其他还有碗、盘、盆、杯、盉、豆、瓮、壶、鬶、子母口瓮、器盖等,鬲和斝极少见。

5.陶寺文化。 主要分布于晋南临汾盆地的汾河下游及其支流浍河、滏河流域,代表性遗址有襄汾陶寺、绛县周家庄等。 早期陶器多为手制和模制,轮制的较少,以夹砂灰陶为主,次为泥质灰陶,黑陶极少。 器表除素面磨光外,大多拍印绳纹,还有少量篮纹和方格纹。 少见庙底沟二期时流行的釜灶、矮足鼎等器类,新出现了大量双鋬鬲,其他还有斝、圈足罐、折腹罐、盆、豆等器类。 到了晚期,轮制陶器增多,陶色进一步变浅,泥质灰陶数量大增,绳纹比例下降,篮纹增多。 主要器类有各种形态的鬲,如双鋬鬲、单把鬲、高领鬲等,其他还有圆腹圜底或折肩圜底的斝、甗、甑、深腹盆、圈足罐、扁腹壶、豆、单把杯等。

6.三里桥文化。 以三门峡三里桥遗址为代表的一类龙山晚期文化遗存,主要分布在以豫陕晋交界地区为中心的豫西西部、 晋西南和关中东部一带。主要遗址有三门峡三里桥、灵宝阳平寨、渑池笃忠、芮城南礼教、夏县东下冯、垣曲上亳、华阴横阵等。三里桥文化文化面貌比较复杂,受到王湾三期文化、客省庄二期文化、陶寺文化影响较大。陶器制法以轮制为主, 少数手制或模制。 陶器以夹砂和泥质灰陶为主,有一定数量的褐陶、黑陶和红陶。 素面和磨光陶较多,纹饰以绳纹、篮纹和方格纹为多,还有少量弦纹、附加堆纹、刻画纹、指甲纹等。多见扁桥形器耳和舌形鋬。 器形主要有深腹罐、单耳鬲、双鋬鬲、单耳罐、小口高领瓮、甑、折腹盆、单耳杯、斝、圈足瓮等。还有少量受到山东龙山文化影响的圈足盆等。

从以上文化类型的文化内涵来看, 既有共性,又在器物种类和器形、纹饰特征上略有差别,这是一种地方文化类型接受其临近的其他同时期考古学文化影响的结果。 同时,中原地区地处中国第二阶地向第三阶地过渡地带,境内山脉有秦岭、嵩山、伏牛山、桐柏山、太行山等,河流有黄河、淮河、汉水支流等。 这些山脉和河流将中原地区划分为多个不同的地理单元,有华北冲积平原和洛阳盆地、南阳盆地、关中盆地、临汾盆地等多种地貌。 多样的地理环境造就了不同的自然环境,也造成不同生存环境下文化面貌的差异。

二、中原龙山文化时期的文明化特征

中原龙山文化通常分为早晚两期,早期以庙底沟二期文化为代表,晚期以王湾三期文化、陶寺文化为代表。 相对来说,距今约4500—4000 年的中原龙山文化晚期阶段,是中原地区持续崛起,文明化进程加速、转型和升华的重要时期,对以中原为中心的历史趋势的形成和夏王朝的建立起着举足轻重的作用。这一时期,是中国各地区的竞相发展和激烈碰撞时期,也是史前文明的大发展、大动荡、大交流、大融合的时代。 在中原龙山文化周围有关中地区的客省庄二期文化、陕北地区的石峁文化、山东龙山文化、湖北石家河文化和长江下游的良渚文化等文化,中原龙山文化占据了同时期中国史前文化区的地理中心。 在各文化区之间的交流、互动与碰撞中,大约在距今4300 年前后,长江与西辽河流域等地的古国逐步衰落, 中原地区汇聚融合了各地先进的文明因素,开始显现出领先的态势,出现了铜器、文字和大型礼仪建筑等高等级文明化物质表象。 比如陶寺遗址在广泛吸收了周围先进文明要素之后, 王权与礼制初步形成,率先进入了国家阶段。 具体来说,中原龙山文化时期的文明化进程有以下特征。

1.城邦林立。 中原龙山文化时期,人口密度急剧增长。 根据统计,河南、山西和陕西等省遗址的数量分别从仰韶时期(总数3556 个)的800 个、716 个和2040 个, 增加到龙山时期(总数4302 个) 的1000个、1102 个和2200 个。 考虑到仰韶文化延续的时间是龙山文化的两倍, 从仰韶到龙山实际的人口增长率应该比上述数据所显示的更加显著[9]。城址大量出现,同时以城址为中心形成聚落群,是中原龙山文化时期的主要特征, 也是这一时期人口急剧增长的直接结果。特别是在中原龙山文化晚期,中原地区出现了大量的城址,发展出若干新的区域性中心,如安阳后冈、襄汾陶寺、登封王城岗、新密古城寨及新砦、淮阳平粮台、郾城郝家台、濮阳高城与戚城、辉县孟庄、博爱西金城、温县徐堡、平顶山蒲城店以及禹州瓦店等,形成了分布集中的中原龙山文化城址群,其中就有面积达300 万平方米的巨型城址——陶寺遗址,很可能是传说中的尧都, 也是中国古代都城最初的形态。还有登封王城岗遗址,被很多学者考证为禹都阳城,对探索早期夏文化是一次重大突破。如此之多的龙山城址集中出现, 一方面是龙山时代晚期社会阶层持续分化和复杂化发展, 导致社会内部矛盾极度尖锐化的必然结果, 另一方面是中原地区作为四战之地,当时处于一种十分动荡的环境之中,可以说是中国历史上最早的一次“逐鹿中原”。

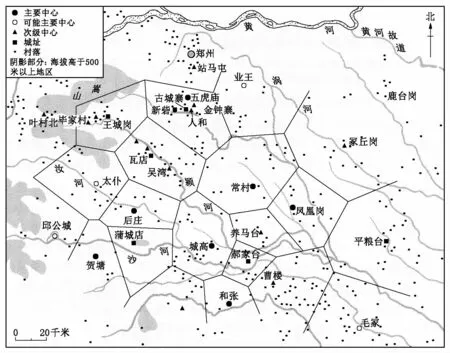

陶寺龙山文化时期城址位于山西省襄汾县陶寺遗址的东北部,包括早期小城、中期小城、中期大城三部分。 (图1)大城建于陶寺文化中期,大致呈圆角方形,面积约280 万平方米,为同时期黄河流域规模最大的城址。大城内中部靠东北处有一建于陶寺文化早期的小城,面积约56 万平方米。 此外,大城南墙东段与向外扩建的城墙围成另一小城,时代属陶寺文化中期。城内规划有宫殿区、祭祀区、仓储区、手工业作坊、公共墓地以及一般平民居住区,发现了大型宫殿建筑基址、祭祀坑、古观象台、贵族墓地等多处高等级遗迹,出土了鼍鼓、石磬、陶鼓、铜铃、铜齿轮形器、彩绘龙盘、玉琮、圭尺等礼仪用器[10]。据考古调查分析,以陶寺遗址为中心,在1750平方千米的范围内有54 个规模大小不等的陶寺文化聚落遗址,陶寺遗址群宏观聚落形态所反映出来的具有五级聚落、四层等级化的社会组织[11],这些聚落在规模上呈金字塔式结构,簇拥在陶寺城址的周围, 控制了以临汾盆地为中心的晋南地区。 (图2) 这些情况正与陶寺城址作为尧都和尧舜禹联盟政治中心的性质相符。

图1 襄汾陶寺城址

图2 陶寺周围聚落分布示意图

王城岗城址位于登封市东南的告成镇附近,总面积约50 万平方米,共发现2 座小城和1 座大城。2 座小城位于遗址东北部,由大小相近、东西并列的二城址组成,东城稍早于西城。(图3)西城近正方形,城内总面积近1 万平方米,以龙山文化堆积为主,城内发现有奠基坑、夯土基址和铜器残片。东城大部分被河流冲毁,只剩西南城角部分。 大城位于遗址中部,面积约34.8 万平方米,始建时间略晚于小城。 在大城内发现了祭祀坑和夯土基址,还有二里头文化和二里岗文化的连续堆积。王城岗遗址的3 座城址具有规划性, 小城和大城内发现有大面积的夯土基址和祭祀坑,还出有玉石琮、白陶器、青铜容器等遗物,是同时期规模最大、等级最高的遗址,显示出其中心聚落的属性。王城岗城址周围的遗址多为小型聚落,面积均在10 万平方米以下[12-13]。 王城岗城址处在河流(颍河与五渡河)交汇处的三角地带,地理位置十分重要,且与周围聚落群遗址大致呈扇形分布,扇形向着王城岗城址[14]。(图4)这些情况说明王城岗城址在其聚落群中拥有着中心地位和作用。王城岗城址的年代为龙山文化晚期至二里头文化,位置正处于夏族活动的中心区域,规模大,规格高,与文献所载的“鲧作城”“禹都阳城”的位置、年代相合,多数学者认为王城岗大城是禹都阳城,小城可能是鲧作城[15]。

图3 登封王城岗遗址

图4 王城岗聚落群分布示意图

2.礼制初创。中原龙山文化晚期,伴随着社会发生显著的阶层分化,在一些大型中心性聚落里出现了明显的规划布局现象,以及用以区分人群身份的特殊遗迹和遗物,比如高等级的宫殿区和埋葬贵族的大型墓葬和专门墓地,由此形成了以某些特殊的贵重器物体现持有者尊贵身份的礼制。 襄汾陶寺、禹州瓦店、叶县余庄等遗址发现的龙山文化墓葬中还出现了成组、 成套的玉石器和陶器等礼制用器,一改过去在中原地区长期不见随葬品丰富的大墓的现象。

淮阳平粮台城址方正的布局、 严整规划的房屋、完整中轴干道对称的格局和完备的排水系统等多方面,展示出强烈的规划性,尤其是方正规矩、中轴对称的理念,几乎成为后来中国历史上城市建设规划的一个根本思想和原则,城址内还发现高级别的房屋建筑、手工业设施以及宗教活动遗迹等,其已经具备早期城市的基本要素[16]。 叶县余庄遗址面积达100 万平方米以上,目前已发现中原龙山文化墓葬85 座,包括17 座龙山文化高等级墓葬,其中M10 随葬陶器33 件,包括鼎、簋、豆、觚、杯等,还发现有铜器残片,礼制色彩浓厚[17]。(图5)叶县余庄遗址的大型墓方向、面积相近,成排分布,且均随葬成套的陶礼器,器物组合与摆放位置固定,这些现象反映出龙山时期中原地区社会分化严重,权贵阶层在墓地布局、墓葬规模、墓向及随葬品等方面遵守一定的规范,已形成较为严格的墓葬制度,已具备早期礼制的雏形。 禹州瓦店遗址发现的龙山文化晚期“回”字形大型祭祀建筑,面积达800 多平方米,在夯土建筑上发现用于奠基或祭祀的人牲数十具、 动物牺牲数具以及其他大量的与祭祀活动相关的遗迹和遗物, 还发现了100 多个与祭祀建筑相关的祭祀遗迹[18]。此外,瓦店遗址还出土了白陶器、玉器、陶列鼎、陶列觚以及成套的陶酒器等高规格的礼制性器物(图6),应为特权阶层所拥有, 其中在建筑基址北部WD2H121器物坑出土有9 件大小有序的陶鼎, 这可能是我国古代列鼎制度最早的雏形。 最具代表性的当数襄汾陶寺遗址, 陶寺中期大城设置有墙垣圈围的宫城、专门的贵族墓地和祭祀区,1000 多座已发掘的墓葬明显可分为三个等级,大部分是仅有少量随葬品或完全没有随葬品的小墓;占少数的大墓中发现了上百件随葬品, 不仅数量多, 而且出现了鼍鼓、陶鼓、彩绘陶龙盘、石磬、玉石钺等这样表明等级身份的一整套礼器,显示出在这一时期礼制已经初步形成。 (图7)

图5 叶县余庄M10

图6 禹州瓦店遗址出土的部分礼制器物

图7 陶寺大墓随葬的礼乐器组合

3.交流频繁。 龙山文化晚期,史前各区域之间的文化与社会发展存在不平衡和不同步的特点,各文化区之间的交流频率加快和程度加剧,各种文明要素加速流动,以中原地区为中心的中原龙山文化占据着天下之中的地利优势,处于四方文明交往沟通的必经之地, 中国各大文明区域在中原地区实现了碰撞和融合。 从距今4500 年开始,有一股各地文化因素纷纷汇聚中原腹地的潮流,例如东方海岱地区的大汶口-龙山文化传统西进至中原腹地,南方江汉地区的屈家岭-石家河文化传统北上至中原腹地,还有其他四面八方的文化因素零星地出现在中原腹地,形成一种周边文化及其人群几乎同时向中原腹地流动的局面。这一时期,由于社会动荡,中原地区的社会上层形成了一种务实和开放的意识形态,在对待来自周围社会的非传统影响时,采取了实用主义的态度,借鉴利用了一些有利于维持社会秩序、调和阶级矛盾的物质和理念[19]。 周边文化的不断拥入,引起了整个中原地区社会的变革,社会发展中心也在区域之间转换,诸多文明要素在中原地区的汇聚、融合与发展,逐渐形成了以中原为核心的文明模式[20]。

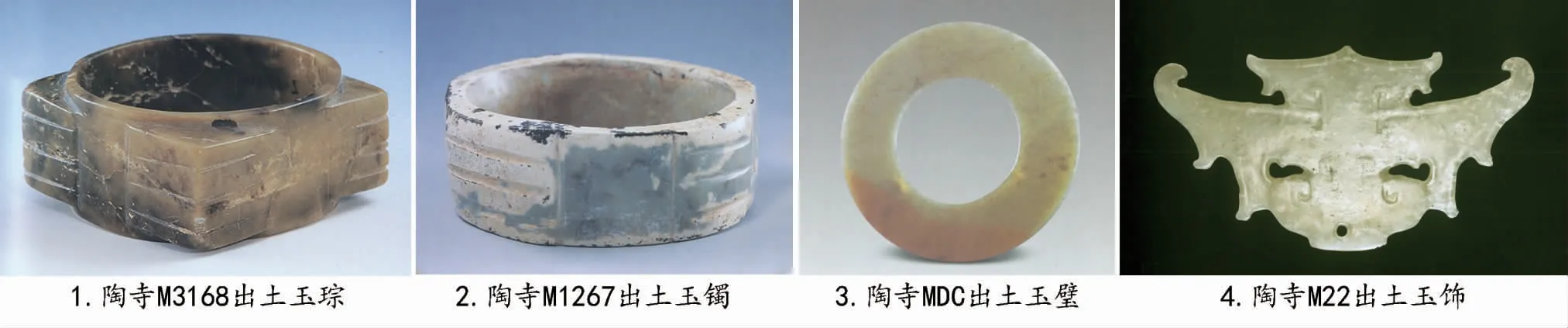

反映在考古发现上,淮阳平粮台遗址发现有来自长江中游石家河文化的玉饰,以及来自黄河下游地区的陶制酒器等。禹州瓦店遗址也存在多元文化共存的现象,比如在一些墓葬中,出现了不同地域文化的墓葬类型,如主要出现在湖南、湖北地区的玉虎首墓葬文化, 还有山东地区獐牙的墓葬文化等,这些说明当时的瓦店汇聚了来自全国各地的人群和文化。 (图8)陶寺大墓中发现有来自长江下游良渚文化用以表明等级身份或者祭祀的玉琮和玉璧, 还有来自长江中游地区的石家河文化玉饰,以及来自黄河下游地区的陶制酒器、 棺椁制度等,都表明这时中原地区社会的上层统治者接受了周围很多先进的文化因素。 (图9)同时,在龙山文化时期,来自西亚、中亚地区的制作铜器、栽培小麦、饲养黄牛和绵羊等新的技术和农作物、家畜等,逐渐传入了中原地区,转化成了一种新的生产力,为中原地区在中原龙山文化晚期的崛起提供了重要助力。

图8 禹州瓦店遗址出土玉鸟

图9 陶寺大墓出土外来文化因素玉器

4.国家出现。 距今4300 年前后,气候变化特别频繁,导致洪水灾害异常多发,中原、华北平原、长江中游、太湖等地区都有洪水发生的记录,各地区的文明进程受到较大影响。 中原龙山文化晚期大量城址的突然出现,可能就与这一时期的防御洪水有关,在一些城址如温县徐堡、 辉县孟庄等还发现有被洪水冲毁的现象, 陶寺遗址的西城墙还因洪水冲刷而被掏空,被迫选址重建。气候对文化的形成和发展有着十分重要的影响,南方长江流域、北方长城沿线和西辽河流域等地区对气候的变化非常敏感, 受到气候变化影响较大。 这一时期,此前发达的长江中下游和黄河下游等东部平原低地地区的文明先后衰落。相对来说,中原地区地处我国中部,区位优势最为明显,能够适应各种极端的气候条件,对气候变化的影响没有周边地区明显,因而在各时期的考古学文化发展上呈现出连续性特征。 这一时期,中原地区所在的黄河中游等西部“高地”地区的文明加速发展, 在汇聚融合了各地先进的文化因素之后,开始显现出领先的态势,其中,最重要的成果就是诞生出拥有强大凝聚力、向心力的王权国家,为进入王朝文明奠定了基础。

具体来说,龙山文化晚期,中国史前文明格局和文化体系都发生了重大变化,各文化系统开始大范围整合,形成若干个大的文明实体。 在这一过程中,中原龙山文化在文化冲突和碰撞中加速内部整合,形成很多新的以大型城址为中心的文化共同体, 如襄汾陶寺、登封王城岗、新密古城寨、郾城郝家台、淮阳平粮台等城址,这些大型城址已经具备区域性中心和早期国家的功能,在各自的辐射范围内出现了较为原始的文化认同或国家认同。(图 10)其中以陶寺遗址最为突出。陶寺中期大城功能区的规划布局十分规整和严谨, 设置有宫城、墓地、祭祀区、官方手工业作坊区、仓储区等一系列为统治者服务的设施。陶寺社会内部分化严重,规模最小的墓葬往往空无一物, 或者仅有一两件武器或陶器;而大型墓葬随葬品可达到上百件,还有像彩绘龙盘、玉琮、玉璧等象征身份的高等级随葬品。陶寺社会集团很可能发展成了龙山时代规模最大、结构最复杂、最富集权性,同时在意识形态与艺术表达等各方面成就最高的早期国家社会[21],达到中国史前文化的又一个高峰, 为以中原为中心的历史趋势的形成和夏王朝的建立持续积蓄力量。

图10 豫中龙山时代聚落群

三、结语

总体来看, 龙山时代中国各大考古学文化大多已走进文明社会的门槛, 有的甚至已迈入早期文明社会,中原龙山文化无疑走在了最前列。中原龙山文化的文明化不是一蹴而就的,更不是横空出世,而是在适宜的自然环境下,经过农业和手工业的发展、精神领域的进步和社会制度的革新、 文化之间的交流等多种因素共同作用,并在此基础上不断创新、再创造的过程。中原龙山文化的文明化模式,多元文化的汇聚与融合起到了关键的作用, 这种文明的多元一体化过程是促成中原龙山文化率先进入文明社会的核心要素, 也是中原龙山文化文明化发展区别于其他地区的独特模式。中原龙山文化的文明化成就,具有承前启后的关键作用。 距今5500 年左右开始,从以灵宝西坡遗址为代表的豫西地区仰韶文化庙底沟期出现了有着等级分化的超大型中心聚落和使用高等级建筑、墓葬、精美玉石器、陶器的精英特权阶层[22],到以郑州地区双槐树、大河村等中心聚落为代表的仰韶文化晚期,在社会组织规模、社会结构的复杂性、奢侈品所体现的文明成就,为中原龙山文化时期文明化的加速推进奠定了坚实基础。 从距今4000年前后夏王朝建立,到距今3800 年中华文明早期发展阶段的集大成者和最高文化成就的二里头国家文明诞生, 都是中原龙山文化作为一个文化实体持续发展和领先的结果。