一种中国式审美现代性

—— 论现代民乐室内乐的审美趣味

2022-03-06何宽钊中央音乐学院音乐学系北京100031

何宽钊(中央音乐学院 音乐学系,北京 100031)

改革开放以来,作曲家们愈来愈重视中国民乐特别是中国民乐室内乐作品的创作,产生了一大批用现代作曲技法创作的民乐室内乐作品,有些作品已走上世界舞台,产生了影响,这些代表中国当代音乐的身份标识对于推进中国音乐的创造与发展具有重要的意义。然而,时至今日,即使是在专业音乐院校,这些作品仍经常面临听不懂的诘问。当现代民乐室内乐破除了传统旋律与和声,失去了传统审美经验容易把握的调式调性,失去了常规耳朵的熟悉和可预见性,该如何去感受如何去体验?换句话说,面对现代民乐室内乐,当传统的审美经验捉襟见肘时,如何重塑新的审美经验?建立新的聆听方式?这是当下音乐美学亟需回答的问题。尤其在推进现代民乐室内乐的当代接受和传播的过程中,上述问题更无法回避。

让我们先从室内乐的概念入手。

一、室内乐的概念演化

室内乐(英语:Chamber music,意大利语:Musica da camera,德语:Kammermusik)是一个来自欧洲的概念,它的概念内涵处于不断的演化当中。16世纪中叶和17世纪,室内乐指的是在宫廷或贵族的私人场所演奏演唱的音乐;18世纪早期,则意指区别于教堂和剧院这些空阔建筑,而在较小空间演出的作品,比如当时即出现了室内奏鸣曲、三重奏、四重奏、牧歌、独唱、声乐四重唱等室内乐体裁。后来这个概念则脱离了演出场所的意涵,着眼于从乐队编制的角度加以限定,“通常指为小型器乐合奏所写的音乐,由一个演奏者负责一个声部”[1]。古典主义时期,海顿确立了弦乐四重奏的基础和规范,使得弦乐四重奏成为室内乐的典型形式。长期以来,室内乐常常与各种重奏音乐,比如弦乐四重奏、钢琴三重奏、木管五重奏、铜管五重奏等等音乐形式联系在一起,这些音乐体裁基于乐器的同质性、声区互补性、音色兼容性等原则加以组合。时至今日,乐器组合大大突破了原有的各种限制,所有乐器(包括人声)几乎都可以自由组合,“室内乐”的概念疆域被大大扩展。尽管如此,有一点是稳定的,那就是作为一种重要的音乐体裁,它始终指的是一种小型的合奏形式,“一方面不包括独唱和独奏的音乐(或用另一种乐器伴奏的器乐独奏曲),另一方面也不包括管弦乐、合唱等一类的乐曲”[2]。

如果说编制的小型化属于外在规模的话,那么声部关系则是室内乐更为内在的要素,这方面有以下突出的特点:1.多声性。2.一个声部只由一件乐器担任,突出声部的独立性。3.各声部平等,声部之间没有主次之分。

回头看中国传统音乐。中国音乐历史上原本没有“室内乐”这一西方概念,但存在丰富且富于魅力的合奏乐种,代表性的如江南丝竹、广东音乐、福建南音等。中国传统乐种与西方室内乐在音乐思维上存在明显的区别,根本的一点在于:西方室内乐传统是多声性的,建立在和声及对位思维的基础上,这种思维首要的是对比,然后寻求对比基础上的统一。而中国传统乐种通常侧重于单声旋律线,不同的乐器在同一条旋律声线的基础上,各自寻求加花润饰、或变奏或局部的支声复调,因而中国传统乐种首先强调的是同一(齐奏),在此基础上,再寻求细微的对比。就此而言,笔者并不主张简单将中国传统乐种称之为“室内乐”这样一个有着特定内涵的概念,以免造成混乱。

20世纪初,伴随西乐东渐的浪潮,西方音乐的观念和作曲技法传入我国。1920年在上海成立的“大同乐会”开始仿照西方管弦乐队的模式,按照吹、拉、弹、打,组建了由32人组成的较大规模的民族管弦乐队。同时期刘天华先生致力于国乐改革,创作的《光明行》《悲歌》《烛影摇红》等二胡作品大胆借鉴了颤弓、换把、泛音等小提琴演奏技巧和变化音、转调等西方作曲手法。[3]新中国成立初期,雷雨声根据福建民歌《采茶扑蝶》、云南民歌《小河淌水》等民间音乐素材创编的高胡、古筝(两把)三重奏《春天来了》,张世瑞创作的二胡、琵琶二重奏《丰收舞曲》等重奏作品,已具备真正意义上的多声性,可称之为真正的室内乐了。说到民乐室内乐,就不能不提到上海音乐学院胡登跳先生(1926—1995)。他对中国民乐室内乐作出了突出贡献,明确了丝弦五重奏(二胡、扬琴、柳琴或中阮、古筝、琵琶)的编制,借鉴西方室内乐的写作方法,创编了《跃龙》《欢乐的夜晚》等35首乐曲,并撰写了50余万字的《民族管弦乐器法》,从理论上对中国民乐的乐器性能和配器法进行了系统的总结,对于中国民乐创作产生了深远的影响。著名指挥家、作曲家鲁日融等评价胡登跳奠定的丝弦五重奏“开创了中国民族室内乐发展的新纪元,为我国民族器乐创作多样化的发展提供了一个可喜的范例”[4]。

20世纪80年代以来,随着国门打开、思想解放,国内兴起了一股创作民乐室内乐的热潮,代表性的如谭盾的《双阕》、郭文景的《晚春》、高为杰的《韶Ⅱ》、周龙的《空谷流水》等一大批作品如雨后春笋一般涌现出来。专业作曲家们基于中国传统音乐文化的特性,借鉴吸收西方现代作曲技法,更充分地挖掘中国民乐的当代表现力,实现中国乐种的现代性转型。与中国传统乐种不同的是,现代民乐室内乐通常都是多声性的,在声线的差异性中将不同乐器组合在一起,在合奏中突出声部的独立性,充分展示中国乐器的个性,包括其独特的音色、独特的技法、独特的韵味等,使得中国现代民乐室内乐获得了完全不同于西方室内乐、具有自身独特性的审美属性。

二、中国民族乐器的独特韵味

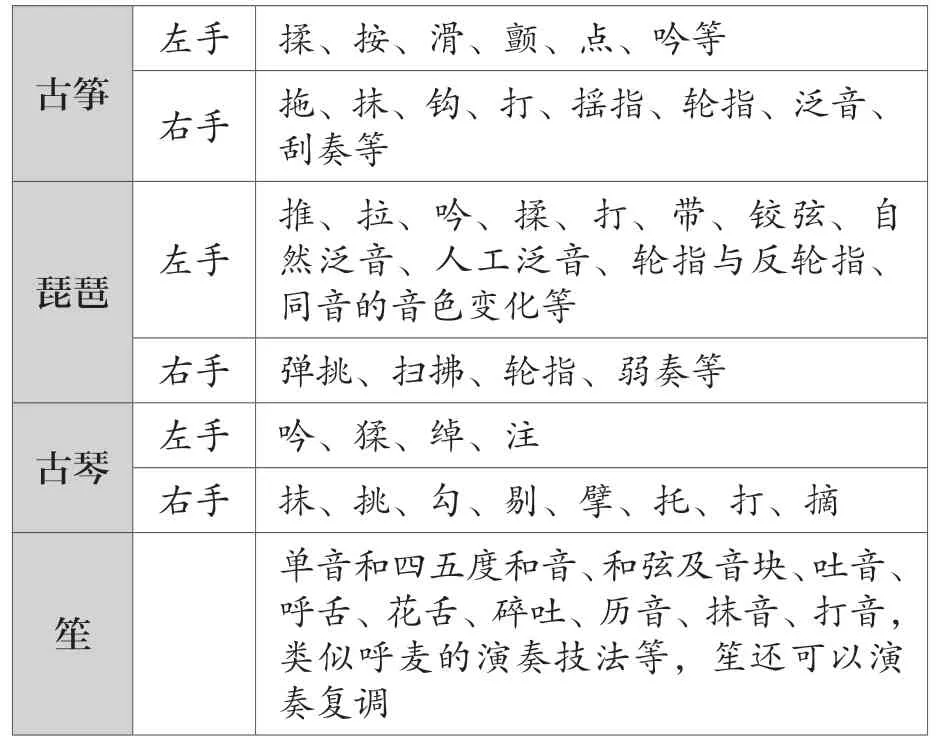

中国民族乐器的历史源远流长,在漫长的发展过程中,在世界文化之林中,形成了自身独特的音色和极为丰富的演奏技法及独特的韵味。(如表1所示)

表1.

还有笛子、阮、三弦等乐器都具有异常丰富的演奏技法和音色特征。

仅仅这些传统的演奏技法和音色特征就已经构建了一个五光十色、光怪陆离、绚丽多姿的音响世界,所有这些,都指认出鲜明的中华文化传统身份标识。

特别值得指出的是,中国传统音乐有一个与西方音乐文化很不相同的鲜明特点,那就是“腔音”。关于“腔音”,赵冬梅这样解释:“腔音是对单个音的润饰,也称‘音曲折’或‘腔化’,即以调式基本音级或变化音级为音核,在发音过程中通过滑、颤等方式对音核进行腔化,使其在音高、力度和音色上出现变化,在音高上形成没有棱角的平滑曲线。”[5]如此一来,中国乐器善于在一个音上经过“抚弄”产生极为细微而丰富的音高及音色变化,构成不同于西方音乐以“直音”为主的乐音体系,散发出中国韵味,这就是中国乐器的独特品质。这可能跟中、西方文化的内在精神不同有关。古希腊以降的西方文化包括音乐,建立在理性精神之上,比如古希腊时期的毕达哥拉斯学派就将音乐解释为一种数理逻辑,这种数理逻辑的延续与发展一直居于西方音乐理论的显位。特别是近代以来,西方音乐越来越寻求确定性,非常强调音准及节奏的精确性,随意的滑、颤、抹会被严格限制。而中国音乐并不寻求这种音高、节奏的精准,历来讲究“声无定高”“拍无定值”,上述“腔音”赋予了音高与节奏的灵活与变化,给了演奏者很大的随机处理空间,在“揉按滑颤、推拉吟揉”“吟猱绰注”等不确定、不精准的声音润饰中,留下了类似于中国绘画留白的空阔,中国传统音乐的灵韵与意境就从这些声音留白的“腔音”中生发出来。

除此之外,与西方经典音乐主要以乐音为主不同,中国传统音乐中,噪音也是重要的表现元素。比如琵琶中的铰弦、煞、摘,能形成强烈的噪音,模拟战场上的厮杀。古琴的左手发出的摩擦声,也是一种噪音,有一种特殊的表现力。

再则,西方管弦乐队是按照木管、弦乐、铜管等不同的音色类别进行分组的,每一组中又分为高、中、低音乐器,同组乐器的兼容性自然不是问题,组别之间的音色兼容性也得到了充分的考虑。比如圆号作为铜管乐器,能够很好地调和木管和铜管的音色,起到中介作用。因而西方交响乐队尽管规模庞大,但乐队的融合度却很高。反观中国民乐,由于各乐器均具有非常强的音响个性,彼此之间的兼容性并不是很好,同时也缺少高、中、低音声部的立体型建构。因而仿效西方大型管弦乐建立的民乐交响乐尽管探索了多年,由于声部的兼容性问题没有得到很好的解决,不同声部间的冲突常常使得音响肉竹嘈杂,缺乏均衡性和统一性,甚至不乏刺耳。在这种民乐大乐队中,乐器自身丰富的细节和韵味,特别是如前所述的腔音被庞杂的音响淹没了。因此总体而言,民乐交响化问题始终没有取得很好的效果。同时,正如邢维凯教授所说:“中国民族器乐的合奏形式日益丧失了自身的特性而变得与西方交响乐趋同,创作风格也显得较为单一。”[6]民乐室内乐则很好地解决了这一问题。民乐室内乐因其编制的小型化,一个声部只由一件乐器担任,每件乐器可以充分地彰显自身的特性,其音响韵味不致淹没在大乐队带来的强烈的声部冲突中,乐器的个性这时候便成为重要的优势。富于个性的乐器声音在保持自身特异性的同时,还可以相互补充、相互配合、相互应和。不同的组合,弹拨乐的点状音响、拉弦乐的线性音响、吹管乐的气声音响等,经过作曲家的合理编配,可以编织出极为奇妙的音响,这些音响是西方音乐所不具备的。中国音乐要走向世界舞台的中央,展现中国意韵和中国风采,民乐室内乐的发展至关重要。

三、陌生化的中国性声音

这里有两个关键词:陌生化与中国性。

20世纪,随着勋伯格对不协和音的解放和约翰・凯奇等人对声音本身的解放,“万声皆乐”已不再仅仅停留在观念层面,而深入到了音乐实践之中。潘多拉魔盒一旦被打开,各种可能性就都涌现出来了。20世纪现代音乐,对形式陌生化的刻意追求,超过了此前的任何时期。作品是否具备足够的“陌生性”,本身就是对新的音响可能性的探寻,是作曲家想象力的体现,是对熟悉的平庸的对抗。某种意义上,“陌生化”在20世纪的现代音乐创作实践中已具有本体论的意义。理解这一点,是理解20世纪现代音乐的重要前提。

20世纪80年代兴起的现代民乐也不例外。就音高关系而言,中国传统乐种大多以五声性旋律为主,蓬勃发展的现代民乐不再拘泥于传统的旋律、和声、节奏等形式建构,进入了一个充满奇思妙想的时代,无调性、人工音列、微分音等等现代新型音高关系层出不穷。

在演奏技法和音色上,当代作曲家也脑洞全开,全力探寻新的可能性。作曲家们竭力摆脱我们所熟悉的、可预见的常规民乐声音,致力于开发陌生的、富于想象力的民乐新音响。他们醉心于千奇百怪的发声法、非传统非律动性节奏、各种稀奇古怪的音色、各种乐器的极端音区等等陌生音响的探寻。郭文景在铙钹三重奏《戏》中开发了40余种钹的演奏法及产生的不同音色,体现了作曲家试图穷尽这件传统打击乐器的演奏法及音色的极限写作意识。秦文琛在古筝曲《吹响的经幡》中,把21根琴弦调成四个八度的单音降B,大提琴琴弓在21根筝弦用力拉奏这个单音降B,伴随着连片的泛音,产生类似于藏传佛教寺院中低沉的铜喇叭吹奏声①保持琴码位置不变,高音调低、低音调高,如此调弦,琴弦紧张度会发生很大变化,特别是弦调松了之后会产生非常丰富的泛音。参见周勤如,等.与作曲家秦文琛谈音乐创作[J].中央音乐学院学报,2016(2):15.,他在《幽歌I》《意韵》中使用“宽线条”的大面积错位音响②按照秦文琛本人的说法,宽线条即众多声部演奏同一条旋律线条,但刻意让这些声部不那么精确,不那么整齐,从而导致大面积的音响错位。参见周勤如,等.与作曲家秦文琛谈音乐创作[J].中央音乐学院学报,2016(2):6.……形形色色、林林总总的新的音响构建,向我们敞开了无穷的新的可能性。

另一方面,现代民乐又表现出鲜明的中国性。作为一种国际音乐语言,无调性、人工音列、微分音等新的音高关系的探索尚不属于中国现代音乐的独特声音,但当这些现代作曲技法嵌入中国民乐中时,特别是与中国民乐的“润腔”技巧及独特音色碰撞在一起,便塑造了中国民乐独特的现代声音,表现出了鲜明的中国性。比如同样是一段无调性的旋律,用中国琵琶或古筝、古琴等中国乐器演奏,会与小提琴、大提琴等西方乐器产生迥然不同的音响。琵琶、古筝、古琴通过弹拨发出的点状音响,以及琵琶的推、拉、吟、揉、打、带,古筝的揉、按、滑、颤、点、吟,古琴的吟、猱、绰、注等产生的腔音显露出鲜明的中国性。

如前所述,新演奏法、新音色的开掘是民乐现代性的另一重要维度。这些的确有别于中国民乐的史上传统,但当这些声音发自中国民族乐器这个中国器物之时,仍然具有中国民乐的独一无二性,它是现代的,也是中国的。刘德海先生在《秦俑》中对于绞弦演奏法给予了极大拓展,“离品绞”“按品绞”“并弦绞”“分弦绞”“张力绞”……诸如此类,精细化的绞弦分类大大丰富了绞弦的表现力,这些新开发的演奏技法产生的声音依然来自琵琶,它具有琵琶的独一无二性。秦文琛的古筝曲《吹响的经幡》中,大提琴弓在筝弦上的用力拉奏产生的奇异音响,这种音响完全不同于大提琴或低音提琴的传统拉奏,是一种现代作曲意识下制造的陌生化的声音,也是中国古筝发出的独特声响。归根结底,陌生化与中国性的融汇,塑造出一种鲜明的中国式审美现代性。

陌生化的现代民乐声音要求欣赏者建立与这种中国式审美现代性相适应的听觉感受系统,要求有一双多元化的耳朵,这双耳朵不再执拗地寻找传统的旋律、节奏、调式调性等习以为常的音乐元素,不再以传统的“美艺术”框架制约我们的聆听与感受。新的聆听方式要能够敏锐地捕捉现代民乐包括室内乐中声音的解放、音响的发明,要能够敏锐地感受到声音蕴含的想象力和营造的氛围,感受到各种奇妙的声音万花筒,进而理解陌生化音响背后的思想和声音逻辑,如此才能更好地理解包括现代民乐室内乐在内的现代民乐。

四、游戏精神——现代民乐室内乐的美学原则

前述声音层面的开拓大大丰富了现代民乐的审美元素,但孤立的声音尚无法构成完整的审美对象,这些具有陌生化的审美元素还须被有组织地编织。如何有组织地编织?

在现代音乐中,传统的音高组织手段如调性和声、对位手法等不再普遍适用,但从根本上看,基本的美学原则并未发生动摇,依然保持有效。有一个重要的美学概念是不能被忽视的,那就是“游戏”。

现在谈到现代音乐的难解时,常常有人用“音响游戏”来批评现代音乐,“游戏”常常作为一个缺乏深度、缺乏心灵表现的贬义词汇被使用:“人们似乎已经把纯粹的音响编织游戏与现代音乐的创作连在一起。”“排斥情感,而又追求深刻的表现性,是现代作曲家群中常见的矛盾。从创作手法上,他们常常在理性的支配下进行音响的编织游戏。”[7]显而易见,这里的“音响游戏”具有明显的贬义。那么,什么是“游戏”?从美学意义上,如何理解“游戏”这个概念?

事实上,“游戏”本身不是,也不应是一个贬义性词汇。将音乐视为一种游戏,早已有之。古希腊哲学家亚里士多德(Aristotle,公元前384—前322)明确指出:“音乐的性质难以确定,我们从中得到知识也难以确定……我们渴望音乐是为了谋求游戏。”[8]德国古典哲学家康德(Immanuel Kant,1724—1804)则认为艺术和游戏都是追求自由的愉悦活动,其中音乐是关于听觉感受的自由游戏。他说:“人们要么像我们所做的那样把音乐解释为诸感觉(通过听觉)进行的美的游戏,要么解释为快适的感觉的游戏。”[9]德国哲学家、诗人、剧作家席勒(Johann Christoph Friedrich von Schiller,1759—1805)在康德的基础上有所发挥,他提出了著名“游戏冲动”理论,认为游戏也即艺术,作为中介,可以协调感性冲动与理性冲动的不平衡,使人的精神世界达致和谐,他还认为艺术家在游戏中通过美来净化他们的同时代人。瑞士音乐学家奈格里(Hans Georg Naegeli,1773—1836)认为:“音乐作品在形式上越是丰富,它就越是一种游戏;音乐越是全面地、永恒地实现这种游戏,它就越是令人神往和优秀的。”[10]德国哲学家伽达默尔(Hans-Georg Gadamer,1900—2002)则将游戏视为艺术的存在方式,他认为诗人或作曲家都是游戏者,他说:“审美行为乃是表现活动中出现的存在事件的一部分,而且本质上属于作为游戏的游戏。”[11]172奥地利音乐美学家、评论家汉斯立克(Eduard Hanslick,1825—1904)认为“音乐的内容就是乐音的运动形式”,在某种意义说也是一种音响游戏的美学观。

历史上思考艺术与游戏的关系的学术思想还有很多,不胜枚举。这些观点将音乐视作音响游戏,丝毫没有贬义,正如伽达默尔所言:“游戏活动本身就具有一种独特的、甚而是神圣的严肃。”[11]150伽达默尔的这一看法恰恰深刻地揭示了音乐自身的内在属性。游戏作为艺术作品的存在方式,它不仅不是低端的,它“就是具有魅力吸引游戏者的东西,就是使游戏者卷入到游戏中的东西,就是束缚游戏者与游戏中的东西”[11]157。伽达默尔的这一洞见无疑是深刻的,游戏反映的是人的内在精神的需求,游戏是人的一种生存样态。棋类、球类、音乐、舞蹈,甚至最简单的扑克,不都是游戏吗?如果人类的生活中没有这些游戏满足精神上的需求,只有日复一日的艰辛劳作,人类的生活该是多么无聊乏味。在游戏中,人摆脱精神的压力与紧张,摆脱功利性目的,进入一个自由的世界并获得快乐,由此人的感性生命被释放。

游戏自有游戏的魅力和趣味。在音乐中,新艺术时期的等节奏技术难道不是一种关于音响建构的游戏吗?巴赫的赋格作品难道不是精美绝伦的音响游戏吗?很多现代音乐作品更是常常表现为一种高度智性的音响游戏,而这丝毫不影响其艺术价值。这一点在现代民乐室内乐里表现得尤为明显。当理解了“游戏”的内在本质之后,聆听现代音乐特别是现代民乐室内乐,就需要一种新的态度:不能仅仅按照传统的方式从音乐里寻找熟悉的旋律、和声及节奏,要学会感受音响的魅力,感受音响蕴含的游戏的趣味以及智性的魅力。

那么,究竟什么是游戏性的趣味或者魅力呢?一场球赛,球员出众的个人能力和彼此精妙配合构成球类游戏的基本元素,要想比赛赏心悦目,还离不了合理的游戏规则,裁判根据规则做出的场上判罚,保证了游戏的流畅运转,保证了比赛的观赏性和趣味性。就当代民乐发展而言,作曲家们致力于挖掘声音的陌生性和新异性,声音的陌生性和新异性本身就是音响游戏的重要元素,也构成现代民乐室内乐的审美标尺。但要把这些声音编织成富有趣味的音响游戏,还须予以有序性的组织,才能真正获得审美品质。否则,再富于想象力和陌生化效果的声音,如果不能被有效组织,一堆凌乱无序的音响是无法获得审美价值的。

就现代民乐室内乐而言,这些建立在秩序基础上的音响游戏规则其实就是某种形式美法则,包括但不限于:

对比性原则:点与线的对比(如琵琶等弹拨乐器与二胡等拉弦乐器构成的点线对比)、单音与和音的对比(如笙与笛子等构成的单音与和音对比)、不同乐器之间音色的对比、长线条与短线条的对比、情绪的对比,等等。

均衡性原则:包括不同乐器之间的音量、音色的均衡、音乐结构中不同部分的均衡。在民乐室内乐中较少用唢呐这件乐器,部分原因就在于唢呐的声音过于尖利、高亢,与其他乐器难以在音色、音量上保持均衡。

多样性与统一性原则:这几乎是最重要的形式美法则。正如英国美学家威廉・荷加斯(William Hogarth,1697—1764)所说:“人的全部感觉都喜欢多样,而且同样讨厌单调。”[12]这说的就是缺乏多样性的单调会令人感到乏味。与此同时,只有多样但缺乏统一则会令人感到散乱,而散乱的东西很难被感性捕捉,难以满足感性的需求。可以说,多样性与统一性是辩证统一的,多样性以统一性为基础。现代音乐的统一性要素不见得是传统的主题概念,而是保持了更为开放的姿态。它可能建立在一个单音、一个音程,或一个和弦不断重复的基础上,也可能是一个节奏型,或一个音型的反复等。在此基础上,通过各种手段进行发展和变化,形成统一性基础上的多样性。这一点,将会在下面对具体作品的分析中详加讨论。

除上述外,还有对称性原则、渐次发展原则等,不一而足。所谓万变不离其宗,无论古今、不分中外,理解上述声音游戏的有序性法则,即音乐的基本美学原则,是我们理解、接受现代民乐室内乐的基础。

五、对两部作品的审美分析

抽象的审美原则还须落实到具体的作品方才可以验证其有效性。下面就贾国平的《清风静响》和郭文景的《竹枝词》这两部现代民乐室内乐作品做一番审美分析。

1.《清风静响》(贾国平)

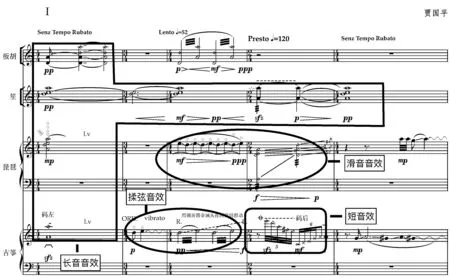

这部作品共有4件乐器,含吹管乐器笙、拉弦乐器板胡、弹拨乐器琵琶和古筝各一件,音色、性格各不相同的四件乐器的异质组合,琵琶与古筝以点状声线为其特色,板胡、笙擅长演奏长线条,形成了点与线的对比。

结构的有机性和有序性是一部优秀作品的基础,缺乏这一点,一盘散沙导致感性迷路,是很难给人带来审美上的满足感的。传统作品主要依靠主题及其变化作为作品统一性的基石,现代音乐作品中,声音游戏编织的规则常常不依赖这种传统手法,对单个音的强调成为较为常见的处理手段。这首作品中最重要的统一因素是A音,其次是D、E,这三个音构成了整曲核心的音高结构①对本曲主要结构音的分析参考王桂升.复合的主音——《清风静响》之自由结构与逻辑基础[J].天津音乐学院学报,2013(4)。,几个主要的稳定音在听觉上清晰可辨,引导着感性在秩序的轨道上流转,不至于在一片汪洋中茫然失措。

这部作品的另外一个统一性因素便是4种音效,包括长、短相间的音效。所谓“长”音音效以长音或和弦组成,既有单纯的长时值音符或和弦,也有被装饰过的或变化的(包括同音循环)或以震音方式奏出的长音音效,短时值音效则包括断奏、音阶或琶音、滑奏等。长时值音效与短时值音效是明确的对比性元素,它们有时前后相接,有时相互叠加,是构成乐曲统一性的重要方面。

另外两种音效分别是揉弦音效和滑奏音效。大量丰富精微且富于变化的揉弦音效和滑奏音效刻意以放大的姿态呈现在听觉面前,便获得了陌生化的、富于特效的音响效果。这种自由且富有趣味的揉弦、滑奏音效最接近游戏的本质。

整首乐曲基本围绕上述4种音效展开,由此形成的秩序使得听觉感受获得了稳定的“可把握性”。②关于四种音效的分析参阅魏明博士的博士学位论文的相关内容。(魏明.当代民乐室内乐创作中的不同路径——以中央音乐学院五位作曲家的五部作品为例[D].北京:中央音乐学院,2016.)

在上述统一性的基础上,乐曲蕴含异常丰富的多样性,比如使用了大量的泛音,比传统奏法更夸张的大幅度滑奏和揉弦,古筝的码后、码左演奏法,打音,阻塞音,微分音,任意演奏法等。作曲家在这首作品中还发明了独到的演奏法,比如琵琶中的“”这一演奏法,作曲家要求演奏者“右手轮奏,左手由无名指急骤地将子弦右推,穿越中弦、老弦,食指将三条弦交错按住,无名指退出,得出军鼓般的‘唰’声噪音”。再如琵琶中“”,作曲家要求演奏者“右手拇指或拇、食指同时将缠弦揪起后再放开,可得到弦品击撞的叭叭声”。这些非常规的、新奇的陌生化音响使音乐在保持统一性的前提下,通过众多细微的变化获得感性层面的丰富性。饶有意味的是,作曲家像变魔方游戏一样,不断变化乐器的组合,包含四件、三件、二件、一件乐器的不同组合,同样的组合基本不超出一小节,在统一性中突出了一个“变”字,纷繁变化,跃然耳中,听觉上始终保持新鲜感。

相对而言,笙在民乐中是一件比较小众也比较中庸的乐器,很多时候作为一种伴奏乐器低调地发挥作用。这部作品则给足了笙作为主角的戏份,发挥其既可以演奏和音,又具有较好融合性的特点,让笙充分起到黏合剂的作用。在笙的黏合下,上述各件乐器充分发挥了自身擅长的作韵优势,不被其他乐器干扰。与很多大型民族管弦乐队嘈杂的声响不同,在这部作品中,4件民族乐器组合在一起,丝毫没有不协调的听觉感受。一方面,由于组合的小型化,乐器的个性充分彰显,每件乐器的音响细节就像独奏一般清晰可辨,特别是笙作为中国传统乐器中少有的能演奏和音的乐器,在这部作品中的强弱变化和呼吸感给人留下了深刻印象,有一种让人非常心动的感觉。另一方面,四件乐器又能相互补充、交融,默契地交流、应答,4件乐器的应和关系,恰恰体现了室内乐的精髓。

分章来看,乐曲总体结构分为四个部分,第一乐章(1—20小节)以建立在A(有时也包括D和E)上的长音效为主,在这样一个长音效的相对静态的背景上做各种变化,如泛音、滑音、揉弦、震音、古筝的码后演奏法以及五声音阶式的音响等(见谱例1)。第二乐章(21—50小节)则主要建立在对D、E两个音的强调上,以短音效为主(见谱例2),情绪稍有上扬,包括了四音列和弦、微分音、泛音、笙的阻塞音、倚音以及细微的节奏变化。第一乐章与第二乐章形成长、短音效的对比。第三乐章(51—90小节)则是全曲的展开段落,这部分动态明显加强,冲突对比强烈,包括音串式和弦、自由演奏等。第四乐章则具有再现的意义,回归静态,长音效为主。起承转合的听觉逻辑很清晰。全曲给听众展示了一幅既变化莫测、风情万种,又完整统一、秩序感极强的音响游戏。

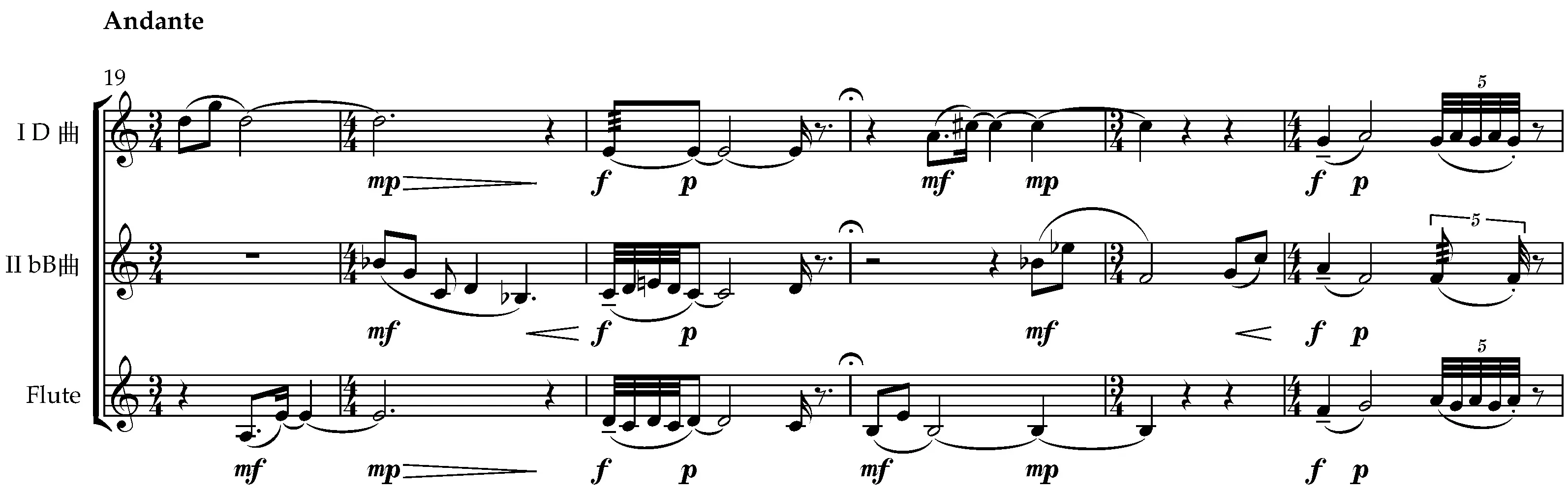

谱例1.《清风静响》第1—5小节

谱例2.第25—28小节

总之,如果我们抓住了乐曲中的上述统一性,抓住了音乐的展开逻辑,再去感受乐器的不同搭配和组合、对比,以及中国乐器独特且极具创新性的演奏技法、充满想象力的声音和中国乐器的韵味,一句话,当听觉能够聚焦上述变幻莫测的声音有序编织,就可以感受到乐曲游戏般的趣味和曼妙。需要再次强调的是,现代音乐之所以有时会让人觉得难听、乏味,很大程度上在于听觉无法抓住上述形式美要素,无法把握作品的秩序感,无法把握声音编织的精妙所在,这时听觉感受的很可能只是一片混乱,自然也就无法享受音乐。

2.《竹枝词》(郭文景)

与前述《清风静响》含有4件不同类别的乐器不同的是,郭文景的室内乐作品《竹枝词》是为三支竹笛创作的。为高度同质性的乐器写作重奏作品,如何避免单调,让作品焕发出丰富的音响风采?如果说在《清风静响》中,作曲家贾国平着力于音色的挥洒的话,那么在《竹枝词》中,由于乐器的同质性,在音色、奏法的差异性方面拓展空间有限,作曲家郭文景侧重于精心构筑一个基于音高的声音游戏。

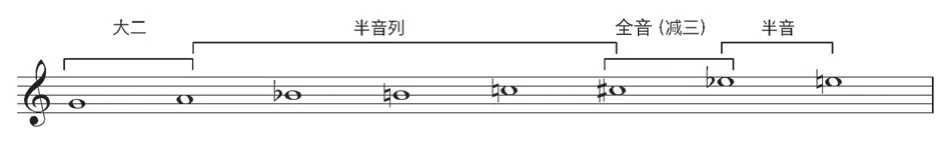

这部作品的三个乐章分别是“冻竹”“雨竹”和“风竹”。初听起来,感觉相当晦涩难懂、不明就里,但若稍加分析,就能发现声音的内里隐藏着玄机。以第一乐章为例,这一乐章的各声部基本建立在单纯的五声性旋律基础之上,但由于各声部的宫音不同,因而形成多调性的效果。(见谱例3)

把第5小节两个声部的音按照先后顺序排列:

很明显这是一个不完整的半音阶音列,第1音与第2音是大二度关系,2至6音是一个半音阶,6与7音构成全音关系,7与8音构成半音关系。

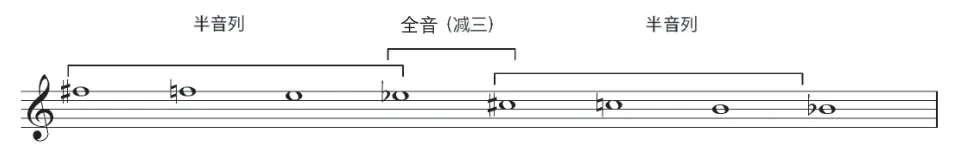

再看第8小节至第9小节头半拍的音排列:

1音至4音构成半音列,4音与5音构成全音,5—8音又构成半音列。9—12小节情况类似。

把几个声部作为一个整体聆听,有明显的半音阶无调性感。但为什么没有使用完整的半音阶,中间为什么会穿插全音呢?分声部观察,第Ⅰ声部( D调笛)的旋律为A宫的五声调式,第Ⅱ声部(降B调笛)的旋律为降E宫的五声调式,中间穿插的全音音程,恰恰是为了保证各自声部单纯的五声性旋律。①魏明认为认为该曲在音高关系组织技术上采用了梅西安有限移位音列的第七调式,具有一定的合理性,但尚不能完整说明该曲中显著蕴含的五声性思维。(详见魏明.当代民乐室内乐创作中的不同路径——以中央音乐学院五位作曲家的五部作品为例[D].北京:中央音乐学院,2016.)当我们把握了其中的结构规律和秩序感,原有的晦涩和难解感一扫而空,就很容易感受到其中的审美趣味,也更容易理解作曲家的匠心。

谱例3.《竹枝词》第一乐章“冻竹”第5—9小节

谱例4.《竹枝词》第一乐章“冻竹”第19—24小节

观察谱例4第19—21小节,第Ⅰ声部和第Ⅲ声部均为单纯的C宫系统的旋律,有意思的搅局者是第Ⅱ声部,19—20小节的旋律为朴素的降B宫系统的五声宫调式,与第Ⅰ声部和第Ⅲ声部构成多调性的对位织体,形成新颖的音响效果。饶有意味的是,第Ⅱ声部第21小节从降B宫移到了C宫系统,横向上形成明显的调转移,而纵向上这一小节三个声部统一在C宫上了,这一小节的最后,第Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ声部分别落在宫、商、角音上。再看22—23小节,第Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ三个声部相差1拍依次进入,第Ⅲ、Ⅰ声部的宫音均为A,第Ⅱ声部最后进入,充当了搅局者——降A宫,与另外两个声部构成多调性。23小节最后一拍起至24小节,第Ⅱ声部转移到了F宫,与另外两个声部统一在一个宫调系统。

由上述分析可以看出,与一般性的浮泛听赏不同,当听者把握住了《竹枝词》的基本结构秩序,也就是声音游戏的编码原则,特别是把握住了其中的五声旋律感的时候再来聆听,会产生不一样的感性体验,会发现这是一部既传统又富于现代音响效果、可听性非常强的作品,由此聆听的质感得到大幅跃升。

总之,包括现代民乐室内乐在内的现代音乐,尽管在音乐语言上与传统音乐相比发生了巨大的改变,但在基本的美学追求上并未脱离人类的基本审美原则,统一性与丰富性、有序协调、对比均衡等基本美学原则依然在发挥作用,依然是重要的评价标准。基于这一基本原则,现代民乐室内乐建构了一套新的游戏规则。最重要的是,失去了我们熟悉的旋律与和声,惯常的情感期待不能被满足,“如何听”便成为一个重大的美学问题。很多现代民乐室内乐作品是作曲家基于一种严肃的游戏精神进行的艰苦的音响建造,那么,能否有效把握作品内部的游戏要素也即声音结构是欣赏现代民乐室内乐的重要前提。正如美国当代音乐批评家阿申布莱纳(Karl Aschenbrenner)所说:

听觉能够分辨出的音程、乐音之间的关联、张力、倾向性,包括大范围的和小尺度的。如果作品的最小要素不同于传统的音高和音程,而是源于各种噪音发声器,那么该作品的作曲家的这项创作便具有格外的难度,因为其要素之间的关联具有无限的多样性。但这些关系又必须明示给听众。以传统技法所写的音乐中,如果乐音之间的联系模糊不清或不着边际,音乐还是可以依赖其内在的吸引力。而以新型手段创作的作品,其基本要素则肩负重任。因此,听众面对这些音乐感到费解甚至厌恶的原因就在于,他们在作品的基本要素中得不到满足感,也无法把握要素之间的联系。[13]

当“游戏”观念能够被我们的审美系统所接纳,当我们从根本上理解了现代音乐包括现代民乐室内乐的上述美学原则,当我们能够充分理解与感受现代民乐对声音的陌生化追求,特别是经由理性和感性能够把握现代民乐室内乐的内在秩序或称游戏规则(也即阿申布莱纳所说的“要素之间的联系”),那么,克服阿申布莱纳所说的欣赏现代音乐时产生的“厌恶”或“费解”,保持对现代音乐的听觉亲近,提升我们的审美鉴赏力就获得了可靠的理论前提。因此,改造固有的审美观念、思维定式和审美习惯,建立适应现代民乐室内乐的听觉系统,提升对现代民乐室内乐的鉴赏能力,敏锐地捕捉优秀现代民乐室内乐作品中丰富的感性特征等便成为极具现实意义的重大课题。要解决这个问题,需要对现代音乐的创作思维、审美特征进行深入的研究。只有鉴赏和评价能力跟上当下的音乐创作实践,现代民乐才能获得一个更加良性的发展生态,才能获得更广泛的推广,也才能在新时代中国文化的建设中发挥更大的作用。