黄河中下游河南省高质量发展与生态环境耦合协调度时空格局研究

2022-03-04魏杰刘丽娜马云霞申进朝王强王振峰

魏杰,刘丽娜,马云霞,申进朝,王强,王振峰

(1.河南省生态环境监测中心 河南省环境监测技术重点实验室,郑州 450046;2.郑州大学 河南省超级计算中心,郑州 450053;3.河南大学 生命科学学院,河南 开封 475004)

十九大报告提出了当前我国社会经济发展的新命题:中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,生态文明建设不仅是推动高质量发展的内在要求,更是关系中华民族永续发展的千年大计.科学认知“既要金山银山,又要绿水青山”的经济高质量发展与生态环境保护的耦合协调关系,对于指导我国未来可持续发展具有重要的现实意义[1].经济发展与生态环境的交互作用关系一直是学术界研究的热点问题,研究尺度涉及全球[2]、国家[3]、省(州)[4]、城市[5]及典型生态区域[6],采用的理论模型主要包括格兰杰因果(Granger Causality)[7]、环境库兹涅茨曲线(EKC)[8]、脱钩(Decoupling)[9]、生态效率(Eco-efficiency)[10]和耦合协调(Coupling Coordination)[11]等.其中,耦合协调模型源于物理学,可以定量表征两个或两个以上系统间配合得当、和谐一致的程度,目前在城市化[12]、生态环境[13]、旅游[14]和农业[15]等领域得到广泛应用.

耦合协调度模型需首先构建评价系统的指标体系,其中,经济高质量发展是个新概念,国内学者们围绕经济高质量发展内涵进行了较为深入的研究,从多个角度构建了中国经济高质量发展指标体系[16-17],并以黄河流域省级行政单元和城市群开展了实证研究[18-19].生态环境主要根据“状态—压力—响应”理念构建指标体系,采用的生态环境评价指标体系没有统一标准,导致相关研究缺乏可比性[20-21].目前围绕经济高质量发展与生态环境耦合协调关系取得一定进展,但依然存在以下不足.一是缺乏沿黄省份区域内部(地级市)之间高质量发展和生态环境耦合协调关系的研究.沿黄省份是黄河流域生态保护和高质量发展战略的执行单元,下属沿黄地市是着力点.厘清省份内部地市之间高质量发展和生态保护的耦合协调关系,是平衡区域内部之间差异,确保战略有效实施的前提.二是生态环境评价指标体系缺乏可比性.2006年原国家环境保护总局发布了《生态环境状况评价技术规范(试行)(HJ/T 192-2006)》,并于2015年进行修订,出台了《生态环境状况评价技术规范(HJ 192-2015)》[22],采用国家标准可进行不同研究区域之间的横向比较[23].

河南省地处黄河中下游,水资源和动植物资源丰富.小麦、烟草、芝麻产量均居全国首位.河南省是农业大省,亦是全国人口大省,同时肩负着国家经济发展战略西移,黄河中下游生态保护和高质量发展的艰巨任务,全省经济发展和生态环境保护面临严峻挑战.本研究基于耦合协调度理论模型,借鉴已有研究成果和国家相关标准,构建高质量发展和生态环境指标体系,分析河南省各市高质量发展和生态环境耦合协调关系的时空格局,研究结论将为黄河中下游生态保护和高质量发展,河南省生态环境相关政策制定等提供科学依据.

1 材料与方法

1.1 研究区概况

河南省位于黄河中下游(31°23′N~36°22′N,110°21′E~116°39′E),全省总面积16.7万km2,占全国总面积的1.73%.地势西高东低,太行山、伏牛山、桐柏山、大别山沿省界在河南北、西、南部建立起生态屏障,中东部和西南部分别为黄淮海冲积平原和南阳盆地.气候类型属北亚热带向暖温带过渡的大陆性季风气候,大部分地处暖温带,南部跨亚热带,具有四季分明,雨热同期和气候灾害频繁等特点.

1.2 数据来源

2014-2015年遥感数据采用Landsat8 OLI影像,空间分辨率为30 m,2016-2018年遥感数据采用高分一号、二号影像,通过辐射定标、大气校正、几何校正和图像融合,生成空间分辨率为2 m和4 m的多光谱图像,依据以上影像通过人机交互解译获得土地利用数据[24-25],用于计算生物丰度指数;NDVI数据来源于NASA官网中MOD13;DEM数据为30 m ASTER GDEM;水资源和土地侵蚀数据依据2015-2019年河南省水利厅《水资源公报》,用于计算水网密度指数和土地胁迫指数;二氧化硫等污染物排放数据采用河南省生态环境厅环境统计数据,用于计算污染负荷指数;构建高质量发展指标体系所需的经济和社会发展数据来自2015-2019年《河南省统计年鉴》.

1.3 生态环境和高质量发展耦合协调度模型

1.3.1评价指标体系构建

(1)生态环境状况指标体系

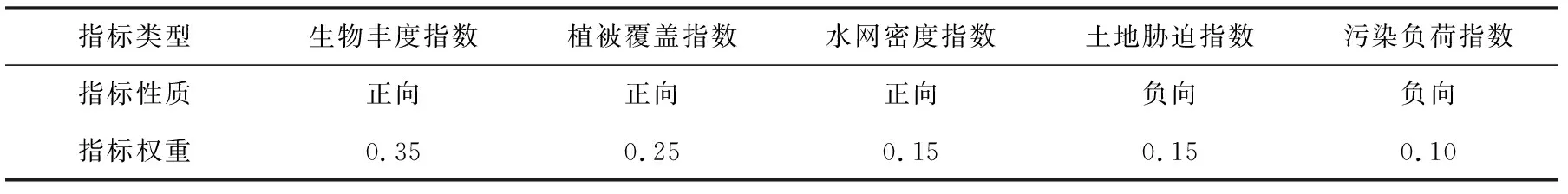

评价标准依据《生态环境状况评价技术规范》,以生物丰度指数(BI)、植被覆盖指数(VI)、水网密度指数(WI)、土地胁迫指数(LI)和污染负荷指数(PI)加权得到的生态环境指数作为生态环境评价指标,即生态环境指数(U)=0.35×生物丰度指数+0.25×植被覆盖指数+0.15×水网密度指数+0.15×(100-土地胁迫指数)+0.10×(100-污染负荷指数).各评价指标的计算方法如下.

生物丰度指数=Abio×(0.11×S耕地+0.04×S建设用地+0.35×S林地+0.21×S草地+0.28×S水域湿地+0.01×S未利用地)/S,式中,Abio为生境质量指数的归一化系数,参考值为511.264;S耕地,S建设用地,S林地,S草地,S水域湿地和S未利用地分别表示耕地、建设用地、林地、草地、水域湿地和未利用地的面积,S为区域总面积.

表1 生态环境指标体系及权重

水网密度指数=(Alak×S水域面积/S+Ariv×L河流长度/S+Ares×V水资源量*/S)/3,式中Alak为水域面积的归一化系数,参考值为591.791;S水域面积为湖泊、水库、河渠和近海水域面积;S为区域总面积;Ariv为河流长度的归一化系数,参考值为84.370;Ares为水资源量的归一化系数,参考值为86.387.

土地胁迫指数=Aero×(0.4×S重度侵蚀+0.2×S中度侵蚀+0.2×S建设用地+0.2×S其他土地胁迫)/S,式中Aero为土地胁迫指数的归一化系数,参考值为236.044;S重度侵蚀,S中度侵蚀,S建设用地和S其它土地胁迫分别表示重度土壤侵蚀,中度土壤侵蚀,建设用地和其他土地胁迫所占的面积;S为区域总面积.

污染负荷指数=0.20×ANH3×O氨氮/P+0.20×ACOD×OCOD/P+0.20×ASO2×OSO2/S+0.10×AYFC×O烟(粉)尘/S+0.20×ANOX×O氮氧化物/S+0.10×ASOL×O固体废物/S,式中ANH3为氨氮的归一化系数,参考值为40.176;ACOD为COD的归一化系数,参考值为4.394;ASO2为SO2的归一化系数,参考值为0.064 9;AYFC为烟(粉)尘的归一化系数,参考值为4.090;ANOX为氮氧化物的归一化系数,参考值为0.510;ASOL为固体废物的归一化系数,参考值为0.075;O氨氮,OCOD,OSO2,O烟(粉)尘,O氮氧化物和O固体废物分别表示氨氮,COD,SO2,烟(粉)尘,氮氧化物和固体废物的排放量;P为区域年降水总量;S为区域总面积.

(2)高质量发展指标体系

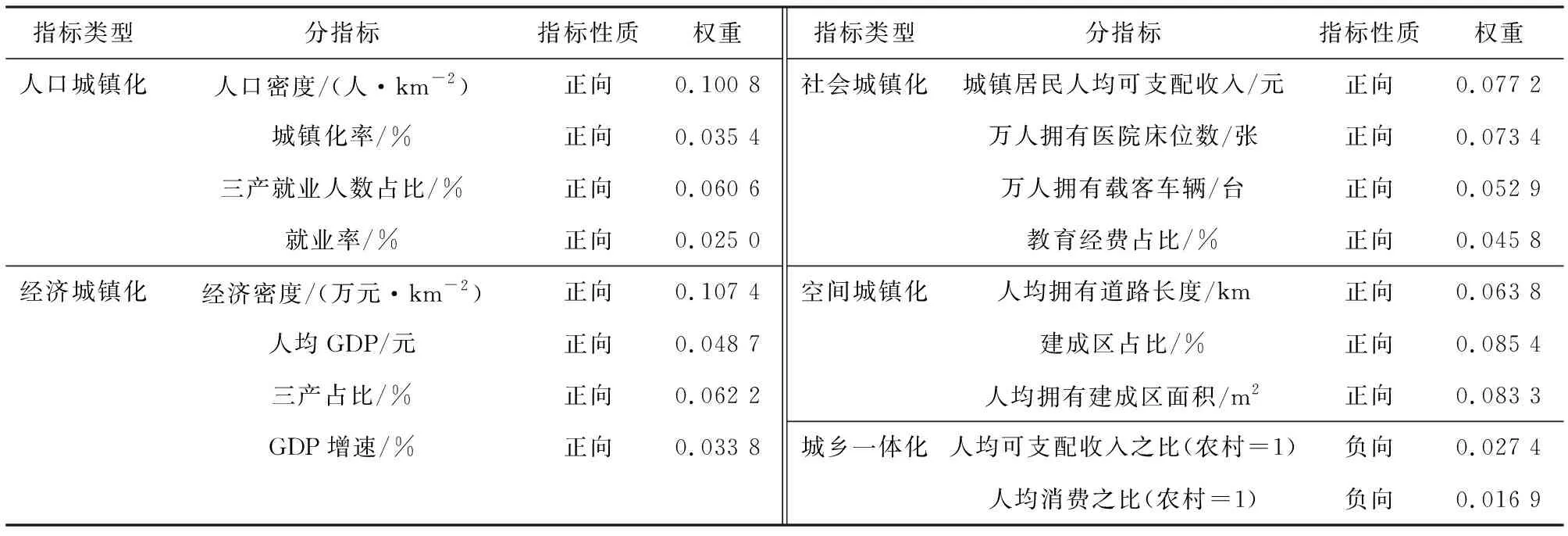

按照评价指标选取的科学性、客观性、代表性和易操作性等原则,同时借鉴前人研究成果[26],从经济城镇化、人口城镇化、社会城镇化、空间城镇化和城乡一体化5个方面选取17个分指标构建高质量发展评价指标体系.

表2 高质量发展指标体系及权重

(3)指标标准化处理方法

本研究采用极大-极小值方法对各个指标进行标准化处理,具体公式如下:

当指标性质为正向时,

I′=(I-Imin)/(Imax-Imin),

(1)

当指标性质为负向时,

I′=(Imax-I)/(Imax-Imin),

(2)

式中I表示指标的初始数值,I′表示经过标准化处理的可加权变量,Imax,Imin分别表示指标中的最大值和最小值.

1.3.2耦合协调度模型

耦合协调度的计算公式为:

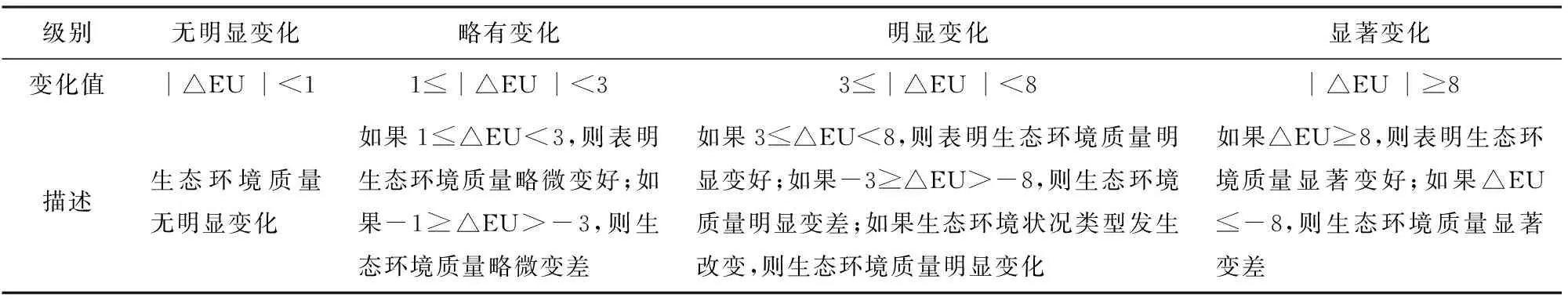

(3)

式中,U为生态环境指数,V为高质量发展评价指数;C表示区域生态环境和高质量发展的耦合度,取值范围为0~1,C值越大,两者发展越耦合;T为综合协调指数,该指数能规避低质量发展-低生态环境导致的高耦合度值,α和β为待定系数,考虑高质量发展和生态环境对人类社会可持续发展的同等重要性,本研究均设置为0.5;D为耦合协调度指数,其取值范围为0~1,D值越接近于1,说明两个系统的耦合协调度越高,二者处于良性互动均衡发展状态.根据D值、U值和V值之间的关系,将生态环境和高质量发展耦合协调发展类型划分为5类(表3).

表3 生态环境和高质量发展耦合协调发展类型及特征

2 结果与分析

2.1 生态环境综合评价

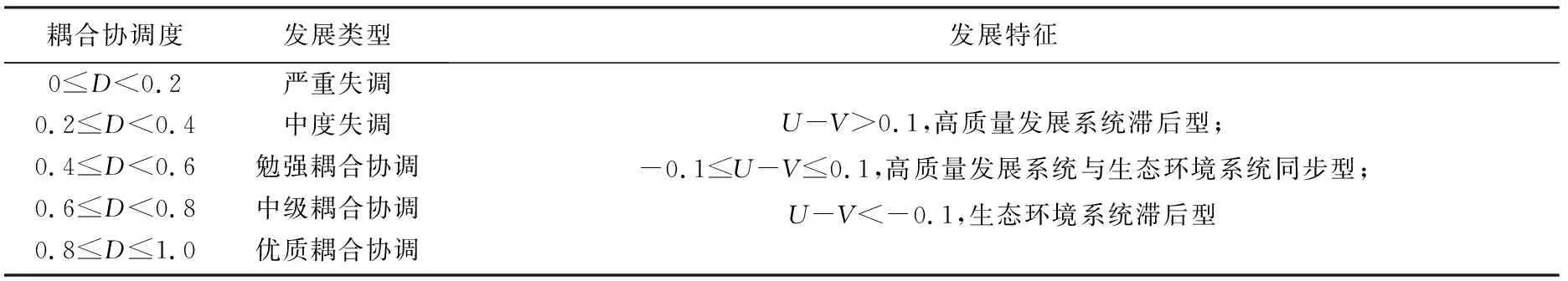

通过对生态环境指标体系的5个分指标:生物丰度指数、植被覆盖指数、水网密度指数、土地胁迫指数和污染负荷指数等进行归一化处理,并加权计算后得到2014-2018年河南省各市生态环境指数(图1和表4).

表4 2014-2018年河南省各市生态环境指数

从表4可以看出,河南省各市生态环境指数值域范围为0.143~0.808之间,与其他城市相比,郑州市生态环境指数相对较低,除2016年高于许昌市之外,其他年份均为全省最低.生态环境指数较高的为信阳市、济源市、南阳市和三门峡市.从空间分布上,河南省生态环境具有典型的区域特征,北部地区,如安阳市、鹤壁市和濮阳市生态环境指数均处于较低水平,2018年生态环境指数分别为0.341、0.339和0.280;中部地区生态环境指数最低,如郑州、许昌和开封市.河南省北部和中部地区耕地比例达67.7%,森林覆盖率低,建设用地比重大,人口密集,水资源相对匮乏,污染排放强度大,生态环境状况相对较差.相对而言,河南省南部和西南部的三门峡市、南阳市和信阳市生态环境指数较高,2018年生态环境指数分别为0.649、0.628和0.715.豫西山区,豫北王屋山、豫西秦岭、伏牛山和豫南大别山等山地丘陵地区,植被覆盖指数和生物丰度指数较高,森林覆盖率达38.7%,人口密度低,人类干扰较小,生态环境指数相对较高.

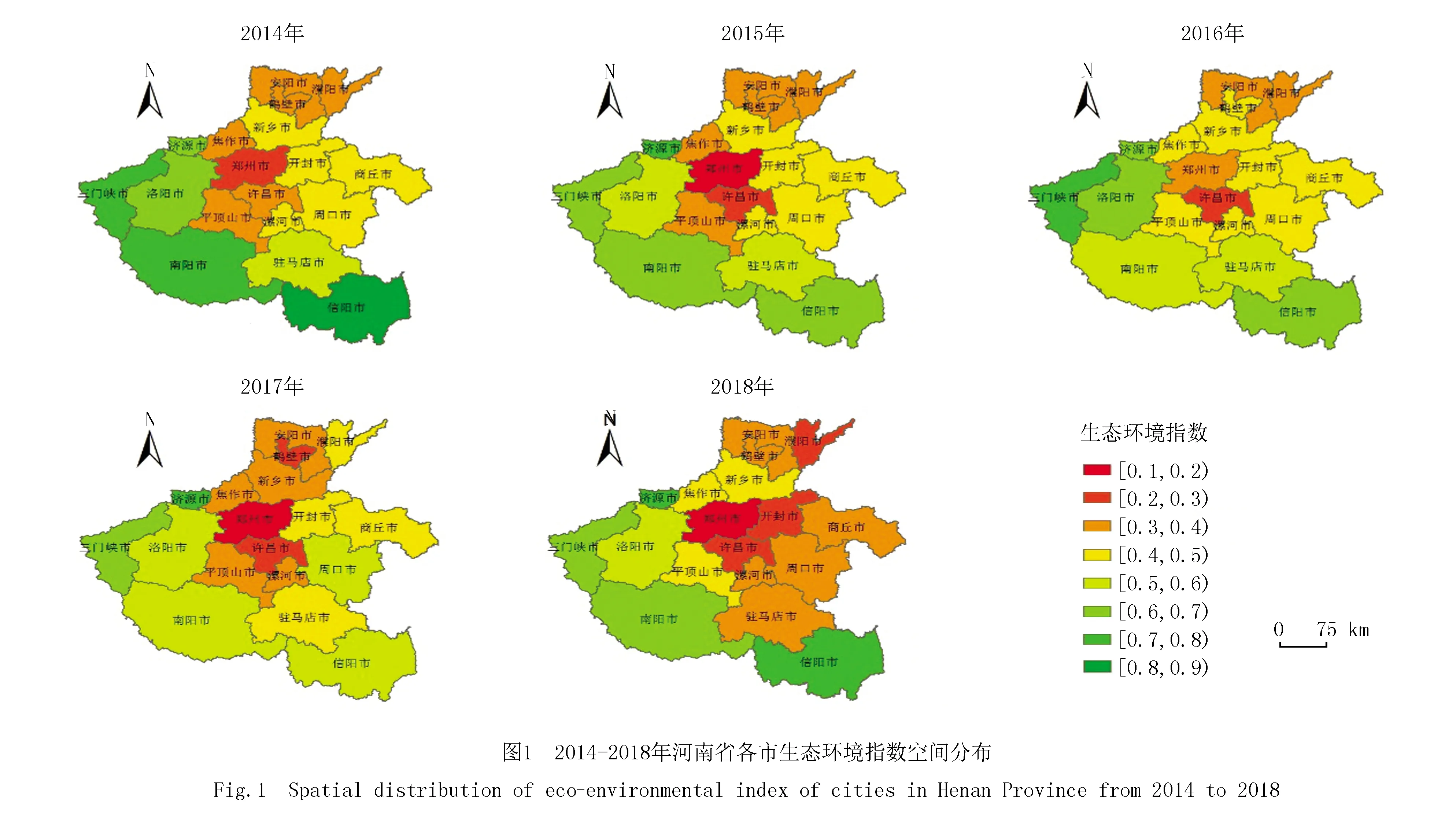

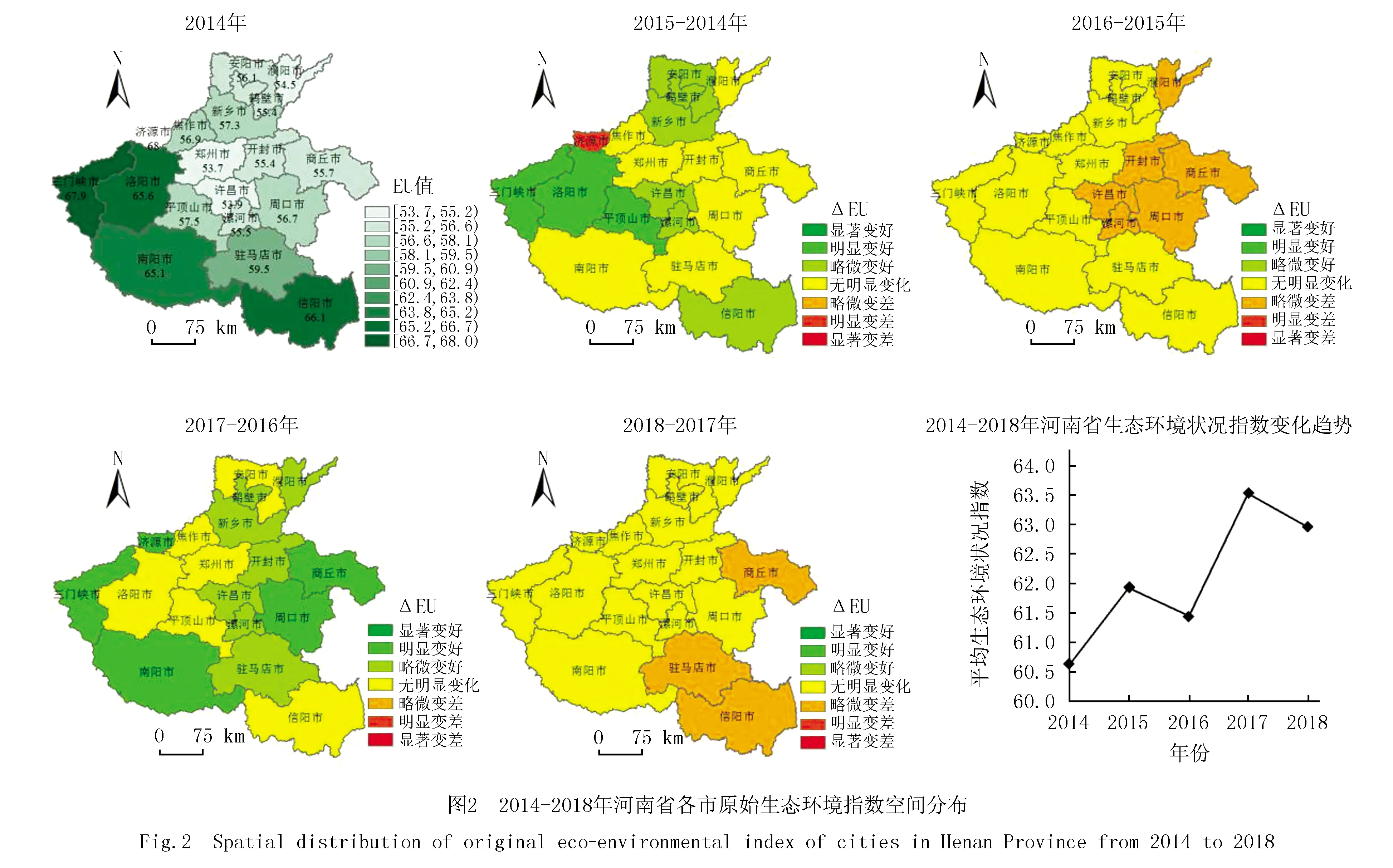

从生态环境指数的时间序列变化进行分析,发现河南省中部和东南部,如郑州、开封、商丘、周口和驻马店市等,生态环境指数存在先升高后降低的趋势.为进一步分析该现象,本研究对未进行归一化的分指标进行加权计算,得到原始生态环境指数(EU),并按照表5对原始生态环境指数的变化(△EU)进行分级,结果如图2和表6所示.

表5 原始生态环境指数变化度分级

从表6和图2可以看出,2014年18个地级市EU值范围为53.7~68.0,至2018年,EU值范围变化为54.8~75.3.其中,地级市生态环境状况为“优”、“良”和“一般”的个数分别为1、15和2,分别占河南省总面积的6%、88.4%和5.6%.通过分析原始生态环境指数的时间序列变化,发现河南省生态环境状况呈波动上升趋势,18个地级市中洛阳、平顶山、鹤壁、三门峡和南阳为明显变好,郑州、安阳、漯河、商丘和信阳为略微变好,其他地级市为无明显变化.分指标经过归一化处理以后计算的生态环境指数,反映的是各市之间的相对状况,中部、东部城市相对其他城市生态环境状况改善较小,因此生态环境指数呈现相对下降趋势.

表6 2014-2018年河南省各市原始生态环境指数评价结果

2.2 高质量发展综合评价

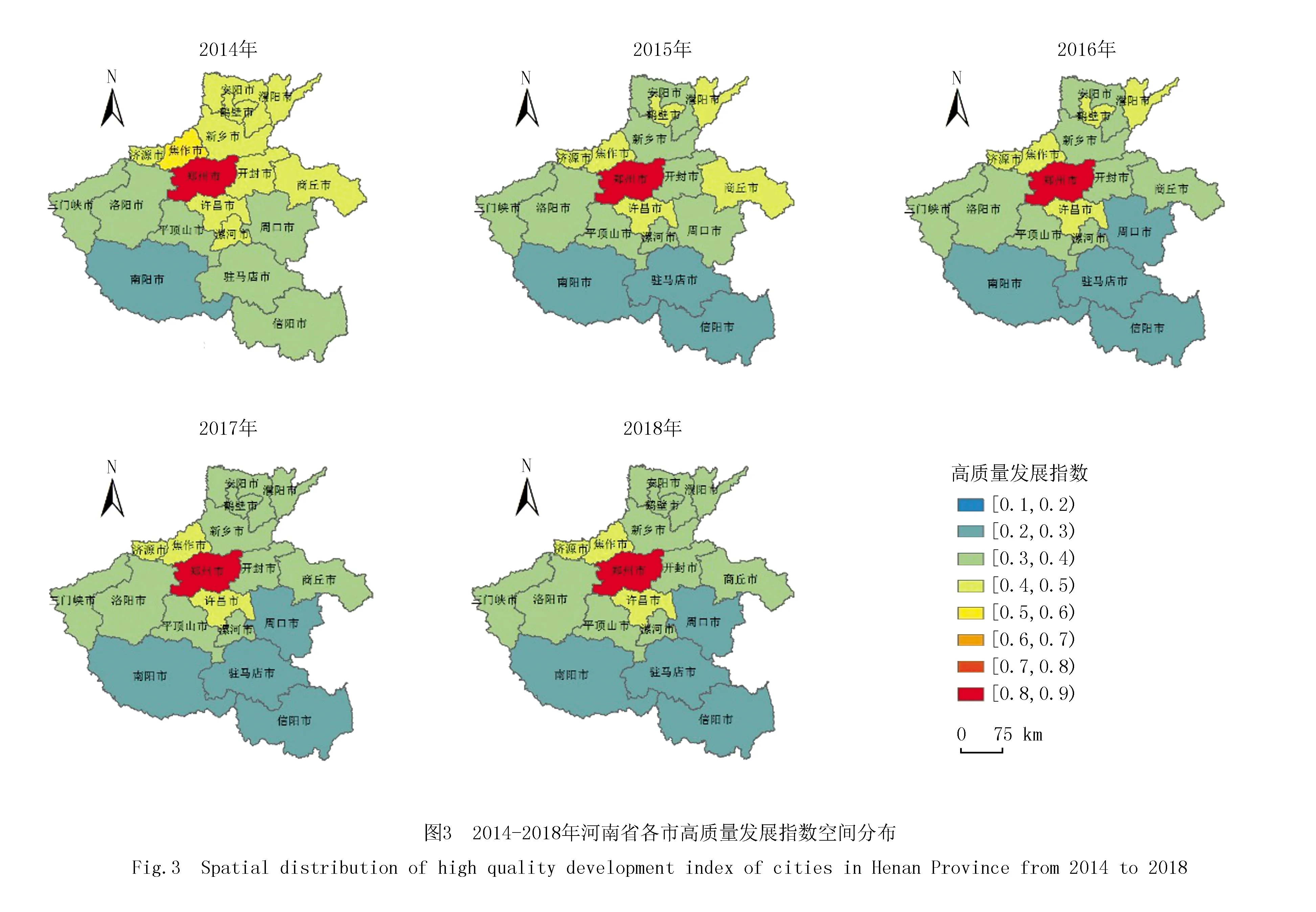

通过对高质量发展指标体系的17个分指标进行归一化处理,并加权计算后得到2014-2018年河南省各市高质量发展指数(图3和表7).

从2014-2018年河南省各市高质量发展指数来看,郑州市作为中原城市群的中心,其经济发展遥遥领先于其他城市,高质量发展指数历年均在0.8以上.郑州市的快速发展对周围地级市有明显的带动作用,如焦作、开封、洛阳和新乡等市,中原城市群作为国内经济发展新增长极,成为与长江中游城市群南北呼应、共同带动中部地区崛起的核心增长区域和支撑全国经济发展的新空间.空间分布上,高质量发展指数存在明显差异,河南省南部地区,如南阳、信阳、驻马店和周口等市高质量发展指数相对较低,2018年其值分别为0.257、0.299、0.273和0.257;中北部地区,除郑州市高于0.8之外,其他各市高质量发展指数均介于0.30~0.45之间.

表7 2014-2018年河南省各市高质量发展指数

2.3 耦合协调度综合评价

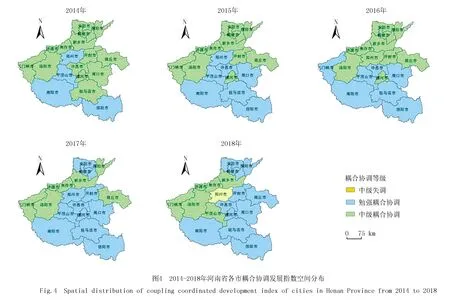

通过(3)式,计算获得2014-2018年河南省各市耦合协调度指数.从表8中可以看出,2014-2018年河南省各市耦合协调度值介于0.34~0.73之间,全省仅平顶山市呈现波动上升趋势,其他区域呈稳定或下降趋势.例如,三门峡市2014年耦合协调度值为0.614,2015-2017年呈现小幅波动,2018年仍为0.614,总体保持稳定;开封市2014年耦合协调度值为0.634,2018年降为0.541.根据高质量发展和生态环境耦合协调发展类型,各市主要处于中度失调、勉强耦合协调和中级耦合协调3个阶段,其中,中度失调仅出现在2018年郑州市,其他城市均处于勉强耦合协调和中级耦合协调阶段(图4).

表8 2014-2018年河南省各市耦合协调度

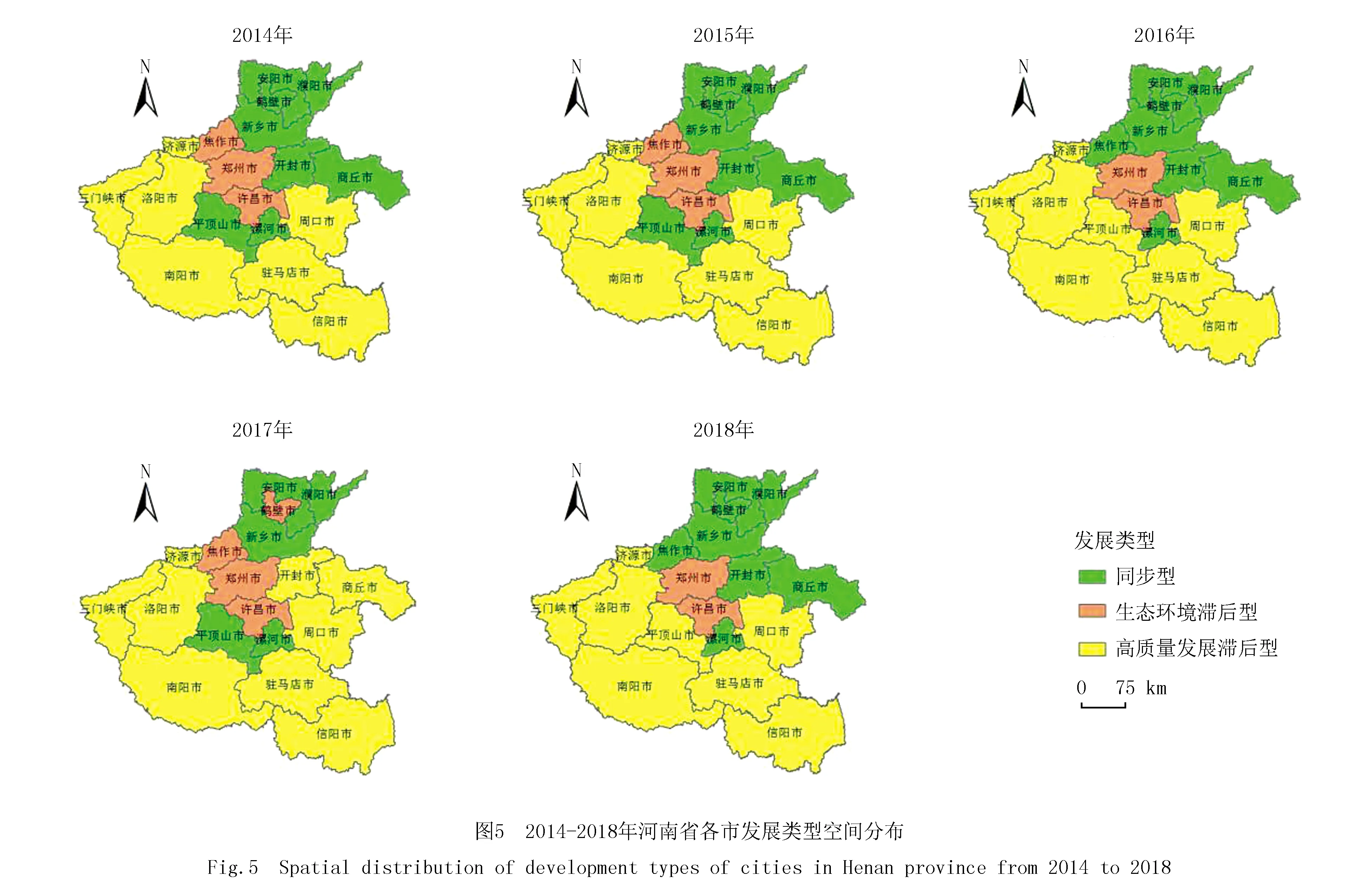

从发展类型上,郑州市属于较为严重的生态环境滞后型,2014-2018年高质量发展指数和生态环境指数之间均存在较大差值(0.54~0.72);焦作市和许昌市也属于生态环境滞后型,程度相对较轻(0.13~0.21);洛阳、三门峡、信阳、周口、济源和驻马店等市均属于高质量发展滞后型,其他地级市为同步型(图5).

3 结 论

本文以黄河中下游河南省为例,构建了高质量发展和生态环境评价指标体系,并利用耦合协调度模型进一步分析了两者之间的协调发展情况,结果表明:1)通过分析原始生态环境指数的时间序列变化,发现2014至2018年河南省生态环境状况呈波动上升趋势,平均值约增加2.3.分指标经过归一化处理以后,由于区域之间生态环境改善的差异性,导致部分地区生态环境指数呈下降趋势;2)2014至2018年河南省各市高质量发展指数,郑州市历年均高于0.8,遥遥领先于其他地级市;3)2014-2018年河南省各市主要处于勉强耦合协调和中级耦合协调阶段,2018年18个地级市中,3个属生态环境滞后型,6个属高质量发展滞后型,9个属同步型.

河南省沿黄城市高质量发展和生态环境多为中级耦合协调阶段,高质量发展滞后型、生态环境滞后型和同步型3种发展类型并存,经济发展和生态环境均有较大的提升空间.一方面,通过构建“一核一副四轴四区”网络化、开放式、一体化发展的空间格局,以郑州市作为中原城市群建设核心,引领沿黄地区其他地级市经济快速发展.另一方面,加强黄河中下游生态环境同治共保,恢复受农业活动强烈影响的嫩滩湿地,改善黄河中下游河流生态系统结构和功能,提升生物多样性.