高校红色专题特藏的价值挖掘

——以复旦大学图书馆为例

2022-03-03王乐

□王乐

21世纪以来,红色文化、红色资源得到各界广泛关注,尤其是党的十八大以来,红色教育得到了习近平总书记等党和国家领导人的高度重视。习总书记在地方考察时,反复叮嘱要用好红色资源、传承红色基因。为了呼应和落实中央要求,上海作为中国共产党的诞生地、改革开放的前沿阵地,于2021年5月率先出台了《上海市红色资源传承弘扬和保护利用条例》,随后四川、湖南、安徽、天津等多个省、自治区、直辖市陆续发布同类条例,立法规范红色资源的保护和利用。各地方条例均鼓励包括图书馆在内的 收藏单位研究整理和开发利用馆藏或者收藏的红色资源,将所有或者保管的红色资源向社会开放或者公布。高校图书馆作为红色文献资源的重要收藏地,充分挖掘红色文献资源,特别是红色专题特藏资源的价值,服务本校和社会,是传承弘扬红色文化的重要举措,具有重要的时代意义。

1 红色专题特藏的相关概念

红色专题特藏是图书馆特藏的专题门类之一,兼具红色资源和特藏资源的双重特征。

1.1 红色资源

红色资源,也被称作“红色文化资源”[1],是红色文化的载体,最初往往指那些具有可见形态、具有典型意义的革命旧址、旧物和革命历史事迹[2]。后来其含义逐渐扩大,红色文献也被视为重要的红色资源类型。红色资源的历史范畴界定离不开对于红色文化的认识。起初大多研究学者对于红色文化的时间划定是从新民主主义革命后开始,指中国共产党成立至中华人民共和国成立这一时期,涵盖了大革命、土地革命、抗日战争和解放战争几个阶段[3]。相应地,有学者将红色文献资源界定为“1921年7月中国共产党成立起至1949年10月新中国建立之前由中国共产党机关或各根据地所出版、发行、制作的各种文献资料”[4]。后期研究者将此时间线拉长,将新中国成立后反映社会主义建设史、改革开放史的内容也纳入红色文献资源的范畴。2021年各省、自治区、直辖市陆续发布的红色资源保护利用相关条例均采应用了后者更广泛的界定,即红色资源是指在中国共产党领导下,于新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期、中国特色社会主义新时代所形成的具有历史价值、教育意义、纪念意义的物质资源和精神资源。从上述目前较为通用的界定可以看出,除重要旧址、遗址、纪念设施或者场所等,重要文件、报刊、档案、手稿、标语、声像资料和实物等也是重要的红色资源。

1.2 红色专题特藏

徐建华等从图书馆视角,首次提出“红色专藏”的概念,将红色专藏定义为:“图书馆系统收藏的与红色相关的文献资源的集合,即图书馆对中国共产党领导下的我国人民在革命时期和社会主义建设时期创造的可以满足人们精神与物质需求的纸质资源与数字资源(音视频资源等)的系统收藏”[5]。这一概念与本文所要论及的“红色专题特藏”最为接近,但也有一定差别。“红色专题特藏”的上位概念为“特藏”,重点在“特”,而非仅仅是“专”。“特藏”也被称为特殊馆藏或特色馆藏,与普通馆藏相对,是图书馆馆藏个性、辩识度和竞争力的核心体现。从特藏的界定来看,一般应具有载体、类型、年代、范围、来源、价值、主题等方面的特殊性[6],其形式丰富、形态多样、载体多元,因而更生动、更具有不可替代性。而“红色专藏”强调的是内容的专门性,其定义同时涵盖系统收藏的普通红色主题藏书。

红色专题特藏,目前尚无通用界定,作为红色资源与图书馆特藏的交集,其涵盖的范围通常因馆而异。就复旦大学图书馆来说,红色专题特藏作为特藏的专题门类,涵盖中国共产党在新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期、中国特色社会主义新时代所形成的具有历史价值、教育意义、纪念意义的各类特藏资料。

2 高校图书馆红色专题特藏的重要意义

自中世纪大学诞生以来,大学职能不断演变和发展,逐渐形成了人才培养、科学研究和服务社会等三大公认的职能。图书馆作为大学的心脏[7-8],通过丰富多样的馆藏,为三大职能的发挥提供有力支撑。其中,红色专题特藏可以视为图书馆全面支撑三大职能的典型案例,对其价值加以深入挖掘,将在红色基因传承、红色资源研究、红色文化传播等方面起到尤为重要的作用。

2.1 人才培养价值:红色特藏是思政教育的生动教材

红色文化有助于培育大学生的理想信念、家国情怀,对大学生塑造正确的人生观、世界观、价值观具有重要作用[9]。因此,相比普通特藏,承载红色文化的专题特藏具有更独特的教育价值。由于形式多样、主题鲜明,借助红色特藏能以更生动的方式达成弘扬党的伟大精神、赓续红色血脉、接续党的伟大事业这一重要思想政治教育目标,通过红色特藏所蕴含的红色元素潜移默化地感染学生的心灵[10]。

2.2 科学研究价值:红色特藏是相关研究的重要素材

红色特藏所涵盖的时间跨度与现当代史的研究基本重合,其中的独一无二的手稿、书信、档案、账册、日记等原始资料,或某一主题系统完整的资料,可以引发历史学、社会学、经济学等学科研究者新的科研兴趣,为发现研究线索、提出研究新课题、产生领域新知识提供可能。

2.3 服务社会价值:红色专题特藏是大众教育的鲜活题材

随着高等教育的迅速发展,大学社会服务职能的重要性不断凸显,《中国教育改革和发展纲要》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》均强调,高等教育应增强社会服务能力[11]。红色特藏可以作为服务社会的鲜活题材,作为图书馆响应全社会开展爱国主义教育,推动公民道德建设的教科书[12]。通过挖掘红色特藏,讲好红色故事,让红色文化深入人心。

3 复旦大学图书馆红色专题特藏现状及特点

复旦大学图书馆自2017年开始有目标、有计划地整合和建设红色专题特藏,并在学校2018、2021年“双一流”经费支持下,重点开展“红色经典”专项建设。在早期积累的红色文献基础上,图书馆以陈毅元帅藏书及资料入藏为契机,聚焦重要人物、重要事件,全面启动红色专题特藏的收藏、整理、研究和利用。目前,复旦大学图书馆红色经典收藏主要来源于:

(1)历史积累。如各种建党早期书刊,包括延安时期关于马克思、恩格斯、列宁的著作、毛泽东等党的领导人著作和历史文献、哲学社会科学读物、军事研究著述及时事政治读物等红色图书;以及多种红色报刊,如中国共产党创建时期领导的中国社会主义青年团早期创办的刊物《先驱》、1923年瞿秋白担任主编的中国共产党机关刊物《前锋》;国共合作时期,毛泽东任国民党中央宣传部代理部长时主编的《政治周报》等。

(2)主题捐赠。包括新民主主义革命时期,尤以抗日战争、解放战争时期为主的陈毅元帅资料、陈望道藏书、1944年参与抗战的美国中校飞行员乔治·韩伦(George Hanlon)收藏的延安时期版画、开国少将及老红军资料等。

(3)批量采购。如反映社会主义革命和建设时社会发展的海量民间历史资料、数千张侵华日军绘制的地籍图等资料。

(4)系统收集。包括新冠疫情暴发后采集的复旦大学抗疫专题资料等,以中国特色社会主义新时代为时代背景。

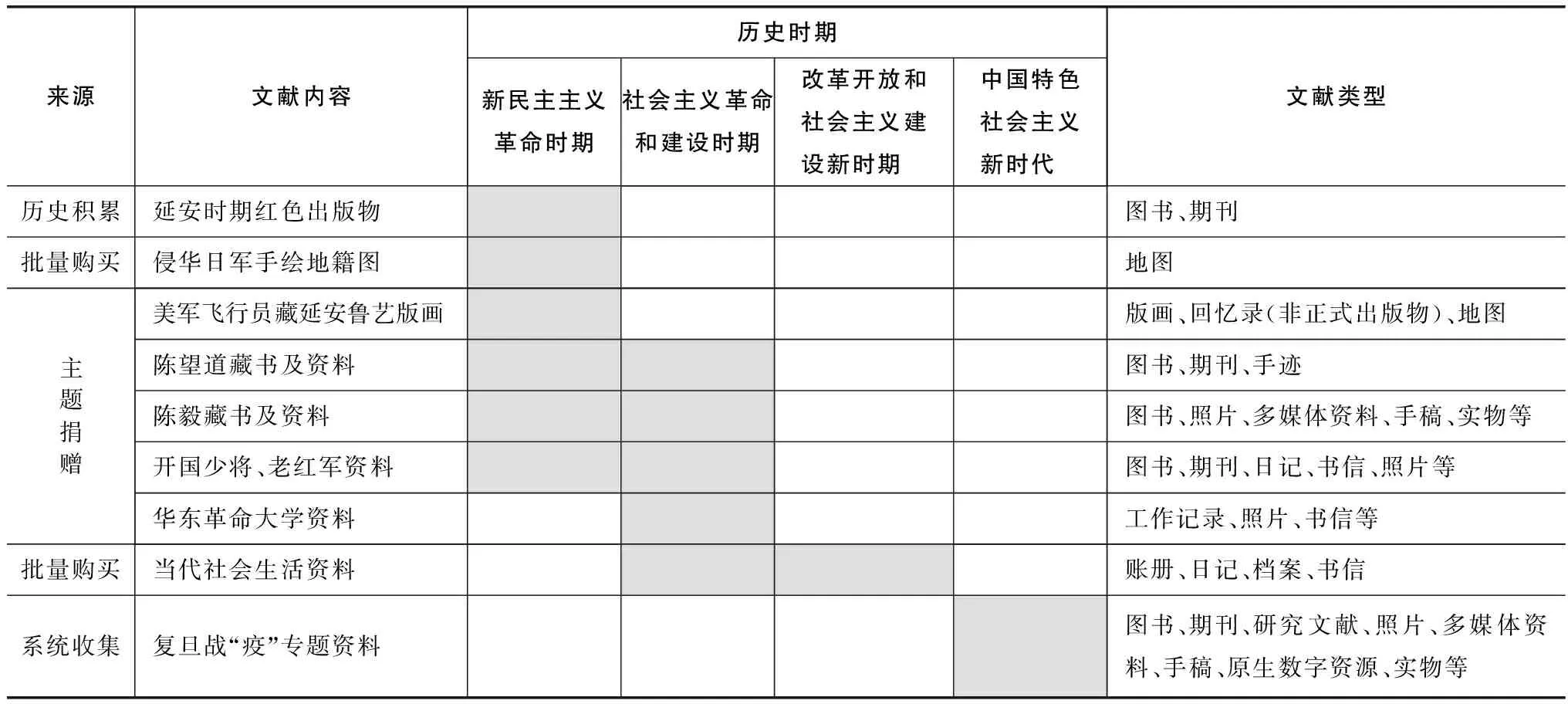

这批资料主要具有以下特藏属性:(1)年代特殊:如新中国成立前红色专题出版物,特殊时期红色专题出版物等;(2)类型特殊:除民国书刊外,非书资料占相当大比例;(3)来源特殊:如名人捐赠/名人藏书、名人签名本等。目前复旦大学图书馆红色专题特藏的简况见表1。

表1 复旦大学红色专题特藏简况

从上表可以看出,当前的红色专题特藏具有年代跨度大、类型多样、内容丰富的特征。

4 红色专题特藏价值挖掘的特色实践

从研究文献来看,自2002年开始出现“红色文化”“红色资源”等相关研究文章,近年来逐渐成为关注热点,研究成果呈现直线上升态势,仅2021年就发表相关文献超过6000篇。《红色文化资源研究》《红色文化学刊》两种专题期刊先后于2015、2017年创刊,更催生了一大批研究成果。但与相关研究蓬勃发展相比,红色文献资源的价值挖掘并未得到广泛重视,正如徐建华等在《图书馆红色文献与红色专藏》一文中所指出,目前学术界对于红色文化和红色资源的研究较为丰富,但从图书馆视角出发的红色资源、红色文献开发与利用的研究尚处于发展阶段[4]。

复旦大学图书馆在多年积累和建设的丰富红色专题特藏基础上,为最大限度开发和利用红色资源,近年来积极探索和实践,形成了三大举措九种手段,努力为学校三大职能发挥作出贡献。

4.1 人才培养价值挖掘:参与式、阵地化思政教育

(1)吸引学生参观——打造思政教育与党史教育阵地。为讲好红色故事,将规模化、专题化的红色特藏建成思政教育基地,增强思政教育和党史、国史教育的感染力。复旦大学图书馆在接收捐赠的延安鲁艺版画后,建设了以“归来”为名的延安鲁艺版画展室,除了展出有近80年历史的反映解放区生产、生活、战斗的木刻版画作品外,还重点展陈了中校飞行员被游击区军民合力营救、接力护送到延安的巨幅路线图,并将韩伦中校在回忆录《行走中国》(ChinaWalk)中记录的故事与地图结合呈现,以可视化的方式将版画背后中美戮力同心抗击日寇的故事传递给参观者,令人耳目一新。该展室吸引了大量校内外大学生、公众的参观,很多党支部将参观该展室作为支部主题活动。通过吸引学生参观,增强思政教育的感染力,提升思政第二课堂的感召力。

(2)吸收学生讲解——做红色专题特藏志愿者。学生除了作为参观者、学习者,参观红色专题特藏接收红色教育外,图书馆还可以吸收其参与讲解,以讲解员的身份更有利于了解、学习特藏所蕴含的红色文化,激发和促进爱国热情和爱国意识[13]。成立于2018年的复旦大学《共产党宣言》展示馆“星火”党员志愿服务队由从各院系选拔的学生组成,在习近平总书记回信勉励下,同学们立志“用学思践悟的方式做有理想、有本领、有担当的一代,做马克思主义真理的讲解者、研究者、传播者、捍卫者”。

(3)吸纳学生策展——参与专题展览策划。在图书馆主办的红色主题展览筹划过程中,充分调动学生积极性,吸收感兴趣、有基础、有能力的学生参与。学生通过对展陈资料的调研、梳理、策划,与讲解者的身份相比,策展者的身份可以更深入地了解相关主题。如“陈毅与上海——纪念上海解放70周年”展览策展小组吸收多位学生参与资料采集、内容梳理和方案设计,学生以参与项目为驱动,全方位了解项目主题,沉浸式接受思政教育。

4.2 科学研究价值挖掘:多形式、全方位驱动科研

(1)整理出版。与服务大众为主的展览不同,如要发挥红色专题特藏的研究价值,需要对其进行系统、全面的整理和揭示。就某一主题资料整理后编辑出版是较为基础、常见的做法。如复旦大学图书馆最近几年出版或已经进入出版流程的《归来——Hanlon中校捐赠延安鲁艺版画》主题画册(非正式出版)、韩伦中校会议录《行走中国》(ChinaWalk的译本,非正式出版)、《雪后青松——纪念陈毅诞辰120周年照片集》(2022年出版)、《陈望道藏书图录与目录》(2022年出版)等。整理和出版本身是图书馆员研究的一种形式,同时,学科相关研究者也可通过专题出版物了解特藏全貌,更易于发现研究线索。

(2)建设平台。一方面,在红色文化传承视域下,建设专题平台有助于图书馆间的合作共建与资源共享,以及红色文化的发扬[14]。另一方面,借助平台汇集的多类型、多源、异构数据,研究者可以更方便地获取研究资料,并通过平台的数字化、数据化呈现,发现研究线索,洞察研究先机。复旦大学图书馆于2021年启动建设陈毅专题数据平台,该平台在馆藏陈毅捐赠资料基础上,全面汇集与陈毅相关的各类文献、资料、数据。在内容上,平台在实现了多资源类型的文献汇集的同时,通过对《陈毅传》《陈毅年谱》、油印本《陈毅日记》等条目的拆解,形成多源异构数据的融合。在功能上,应用本体、关联数据、知识图谱等技术,以红色人物为中心,通过人、地、时、事等信息,打造“时空地图”,将陈毅在新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期的时空旅程可视化呈现,并通过知识图谱,展现各要素之间的关联关系。这一平台得到了新四军研究专家、党史研究专家、业界专家的认可和好评,认为该平台的基础数据和拓展功能为学者从事相关研究提供了极大便利。

(3)设立课题。除了通过建设平台为研究者“搭台唱戏”外,复旦大学图书馆还尝试以课题招标的形式吸引感兴趣的师生对专题特藏进行研究。通过这一方式可以更深入地挖掘红色专题特藏价值。经过课题招标公告、提交申请材料、答辩和评审等一系列环节后,获批课题正式立项。2021年,历史地理研究中心博士生针对侵华日军手绘地籍图开展整理和研究的课题成功获批。该项目在编绘地籍图目录的基础上,编制“一览图”,复原出地籍图的绘制过程;通过论述地图的形成过程,从侧面反映日本对东北地区的殖民。此外,研究者还将以地籍图复原20世纪上半叶“关东厅”自然地理情况,并以地籍图背后所反映的日本殖民政策与东北土地制度为主题,撰写相关论文。

4.3 社会服务价值挖掘:立体化、全媒介大众推广

关于红色文献大众推广的文章相对较多,既有来自图书馆员对红色文献阅读推广的探讨,也有从传媒研究者的角度对红色文献开发转化和大众化传播路径的研究[15]。复旦大学图书馆在多年实践基础上,参考借鉴已有成果,着力立体化推广、全媒介应用,采取了多种举措挖掘红色专题特藏的社会服务价值。

(1)开展校地联合,将展览延伸到校外。策划专题展览是红色专题特藏大众推广的常规手段。为扩大红色专题特藏在公众中的周知度,学校与地方政府合办重要展览是较为有效的方式。2019年5月,为纪念上海解放70周年,复旦大学和杨浦区委主办,图书馆联合杨浦区文化与旅游局合作举办“陈毅与上海——纪念上海解放70周年”主题展览,借助杨浦区的同步宣传,吸引了校内外诸多观众前来观展,有效地扩展了公众的参与度。

(2)多种形式宣传,借助融媒体广为传播。为吸引大众关注和了解,复旦大学图书馆设有专人负责特藏的宣传推广,其中各种宣传品的设计、宣传文案的撰写、宣传渠道的拓展是最重要的工作内容。目前针对红色专题特藏所采用的多样化宣传形式包括:①制作折页、专题明信片、纪念包袋等文创产品。②拍摄专题纪录片。围绕延安鲁艺版画背后的故事拍摄《归来》专题片,在展厅循环播放的同时,还在图书馆主页和Youtube发布。③通过微信公众号发布系列推文。④策划团队参观。校内外诸多团队以支部活动、小队活动、联合共建活动等形式前往红色展厅参观。通过多形式的宣传,复旦大学的红色资源在校园内外得到广泛传播。⑤联系媒体广为报道。将红色专题特藏相关活动通过人民网、光明日报、中国新闻网、澎湃新闻、新民晚报、青年报等多家媒体进行深入报道,广泛吸引公众了解和关注,收到了良好的社会效果。

(3)打造虚拟展厅,确保公众无障碍访问。无论是常设展厅,还是临时展览,都受到实地观展的限制。而信息技术的加持极大地扩展了大众推广的边界。在线的虚拟展览将红色专题特藏从高校图书馆的实体空间释放出来,不仅可以通过360度虚拟展示来还原实景,还可以将展品数字化、数据化。通过开放线上公开访问,将红色专题特藏以新颖、生动的方式推广到每个角落。尤其在疫情防控期间,在线虚拟展厅可以有效弥补校外人员无法入校实地观展的局限。

5 结语

中国知网文献数据显示,各类图书馆关于红色文化、红色资源、红色特藏的研究成果逐年增长,这一领域已经得到了高校图书馆的普遍重视。但从总体上来看,各种研究和实践多聚焦于红色资源的建设和阅读推广,基于内容深度组织和形式创新的探索相对较少。本文聚焦红色专题特藏的价值挖掘,对复旦大学图书馆的具体实践进行总结,从人才培养、科学研究、社会服务三个角度,梳理了有代表性的举措。

但是必须看到的是,包括复旦大学图书馆在内的众多实践还相对零散,对于红色文献的开发与利用亦呈现出不充分的特征;此外,各图书馆、机构和个人收藏者之间尚未开展红色文献的联合建设,服务和研究都缺乏统筹和合作[16]。因而很大程度上限制红色专题特藏价值的发挥。若要深度挖掘专题特藏价值,各图书馆应在积极实践基础上,基于同类主题合力建设,设立共建共享机制,从而推动红色文化的传承和研究更加蓬勃地发展。