1981—2020年我国高校图书馆现代化服务研究文献计量分析

2022-03-03郑征王瑜季淑娟

□郑征 王瑜 季淑娟

1 引言

1981年11月,全国高等学校图书馆工作委员会(以下简称高校图工委)成立,作为引领高校图书馆事业科学发展的重要组织,对高校图书馆服务发展起着重要引领作用。改革开放以来,历经恢复高考出国留学、学位制度改革、高校扩招、“211工程”及“985工程”建设、招生考试制度改革、“双一流”建设等重大变革[1],中国高等教育不断求新求变,在变革中持续健康发展,中国高校图书馆事业也随之不断向前推进。尤其进入21 世纪以来,随着“211工程”“985工程”建设的推进以及计算机、互联网及通信等技术的快速发展,中国高校图书馆服务经历着重大变革。中国图书情报学界从高校图书馆服务发展实践中总结新的理论,并积极向发达国家高校图书馆界学习,总结先进经验,进行了大量理论创新,不断用新的理论指导实践。在高校图工委引导和学术研究的双向推动下,中国高校图书馆服务现代化不断取得新发展。

众多学者对中国高校图书馆服务研究做出了系统性分析和深入思考,主要有两个层面的研究视角:第一,宏观视角,谋划图书馆服务发展方向。如张晓林的两个“颠覆论”[2-3],引发图书馆界深思和讨论;吴建中梳理了影响图书馆发展的热门话题[4];范并思等、张晓林分别介绍了图书馆2.0及数字图书馆发展范式[5-6];王世伟介绍了智慧图书馆的缘起、核心要素和主要特征,探讨了智慧图书馆对图书馆发展的重要意义[7];乌恩、初景利等介绍了智慧图书馆的概念及服务模式[8-9]。第二,微观视角,梳理某一重要概念或研究方向的研究进展。(1)图书馆自动化、网络化。沈英等综述了我国图书馆自动化的现状及进展,并勾画了中国图书馆自动化和网络化的发展前景[10];董小英等介绍了上个世纪80年代以来中国高校图书馆情报服务、自动化网络化等方面的发展[11];杨宗英介绍了电子图书馆的崛起[12]。(2)资源共建共享。朱强提出建设覆盖全国的高等教育文献信息保障系统,实现文献信息资源的共建、共知和共享[13];黄长著等从平台建设、基础工作以及资源共享解决方案等方面对我国信息资源共享进行了战略分析[14];林嘉指出网络环境下我国应加快图书馆联盟建设步伐,规范联盟体制和建设标准,大力开展图书馆联盟理论研究[15];燕今伟介绍了图书馆联盟的构建模式和发展机制[16]。(3)图书流通、借阅服务和图书馆自助服务。景民昌等基于数字图书馆系统中的读者借阅历史数据,提出利用图书借阅时间计算读者兴趣度的评分数据模型,是了解读者需求特点的一次有趣尝试[17];李树青等基于读者图书借阅关系所形成的二分网络结构,设计了一种测度图书可推荐质量的迭代算法,为个性化图书推荐服务提供了良好的推荐客体[18];丁雪验证了关联规则是图书推荐系统中更行之有效的关键技术[19];豆洪青等介绍了“智慧图书馆”APP中的微书导读、图书转借服务、图书配送及实体书店借阅等功能模块与借阅服务流程,认为开展“互联网+图书馆”服务需要改变服务思维、升级业务流程和创新服务模式[20];董朝峰介绍了图书馆自助服务的概念、主要模式、实施利弊、质量评价以及自助服务系统实例[21]。(4)信息服务。主要包括学科服务、信息素养教育、科技查新、收录引证、新媒体服务、数据服务、专利信息服务以及学习支持服务。关于学科服务研究,学者们关注的重点集中在学科馆员制度建设、学科服务模式探讨以及学科服务平台建设等方面,如杜也力、胡继东介绍了大学图书馆建立学科馆员制度的必要性以及学科馆员的岗位职责和素质要求[22-23];徐恺英等提出构建深层次、专业化、知识化、特色化的高校图书馆学科化知识服务模式[24];李春旺分析了学科化服务的内涵、信息传递模式、组织模式以及学科馆员服务机制,也讨论了基于电子邮件、基于网络、代理式、伙伴式、团队式等学科服务工作模式[25];刘颖等、陈廉芳等就嵌入用户不同环境的学科服务模式进行了探讨[26-27];任树怀等以上海大学图书馆为例,论述了基于Web 2.0技术构建学科知识服务平台的实现目标、总体架构、实现技术和实现方法[28]。关于信息素养教育,孙平等分析了信息素养的实质及其内容、发展和走向,指出信息素养教育的重要作用以及我国高校应承担的教育任务,同时探讨了我国高校图书馆开展信息素养教育的基础以及实践和思考[29-30];韩丽风等引介了美国大学与研究图书馆协会(ACRL)2015版《高等教育信息素养框架》,为国内信息素养教育提供了新参考[31];傅天珍等、于爱华提出高校图书馆应积极融入MOOC发展,并提出将信息素养教育纳入MOOC课程[32-33];此外,随着大数据时代的到来,数据素养教育显得尤为必要,国内学术界对数据素养及其教育的研究尚处于理论探讨阶段,主要对数据素养的概念进行了辨析,并就数据素养教育模式或培养机制进行了探讨,代表性学者有黄如花[34]、孟祥保[35]、郝媛玲等[36]。关于新媒体服务研究,茆意宏对用户的图书馆移动信息服务需求进行了调查分析,进而提出图书馆移动信息服务的内容模式、技术模式和服务策略[37];魏群义等综述国内外移动图书馆的理论研究现状,归纳了国内外移动图书馆的服务模式和移动服务列表,并对国内外移动图书馆的实践应用现状进行比较分析,讨论了国内移动图书馆的发展趋势[38]。以上研究为高校图书馆开展移动服务作了理论准备。实践层面,张骏毅等、武龙龙等对国内高校图书馆微信应用现状进行调研分析,并对基于微信公众平台的移动图书馆服务进行了设计[39-40];史梅等提出高校图书馆官方微信经营策略,侧重宣传推广形式研究[41];黄国凡等提出基于微信传播指数WCI的微信公众号内容营销策略[42]。关于科学数据管理与服务,刘霞等、项英等介绍了武汉大学科学数据管理与服务的实践经验[43-44]。关于专利信息服务,慎金花等探究各类专利信息服务所需的专业知识和技能,构建了高校图书馆员专利信息服务的能力素质框架,并提出了提升馆员能力素质的建议[45];张更平等在馆员专利信息服务能力素质框架模型基础上,对馆员专利信息服务能力匹配度进行了实证研究[46];张弛从校内、校外两方面研究了高校图书馆开展知识产权信息服务的合作模式及内容[47]。关于学习支持服务,郑清文、韩玉巧等探讨了高校图书馆学习支持服务的内涵及意义,为高校图书馆开展学习支持服务提供了理论基础[48-49]。(5)空间服务。主要包括信息共享空间和创客空间。吴建中介绍了开放存取环境下信息共享空间的产生以及发展动态,奠定了国内信息共享空间研究的基础[50];任树怀等从实体环境、虚拟环境和支持环境等方面阐述了建构学习共享空间的基本原则和应思考的问题[51]。关于创客空间,陶蕾从创客空间的概念、兴起背景、成功案例出发,分析了创客空间与图书馆的关系,探讨了构建创客空间的要素和步骤[52];罗博等介绍了国外代表性的公共图书馆和高校图书馆的创客空间实践,阐述了创客空间的指导原则以及对图书馆建设创客空间的思考[53];宋甫等对图书馆创客空间相关理论及实践研究进行了综述[54]。(6)文化服务。主要包括阅读推广和数字人文服务。在阅读推广研究方面,王波给出了阅读推广及图书馆阅读推广的定义,就如何认识和学习图书馆时尚阅读推广案例提出了建议[55];吴高等从健全阅读推广组织机构、丰富阅读推广活动内容、拓展网上阅读推广渠道、优化数字阅读推广环境以及完善阅读推广合作机制等五方面提出推进高校图书馆阅读推广的策略[56]。以上研究为高校图书馆阅读推广工作的开展提供了理论依据。关于数字人文,柯平等认为我国图书馆界应以融合的视角审视数字人文与图书馆发展的关系,进行数字人文的理论研究与实践探索[57];曾蕾等认为图档博拥有的智慧数据可以有效促进数字人文发展,数字人文将成为图档博机构最重要的新兴工作[58]。

对中国高校图书馆现代化服务研究成果的深入分析,从不同视角探讨了中国高校图书馆现代化服务研究的一些重要问题,但偏重于强调某个概念或研究范式,对40年来高校图书馆现代化服务研究成果的整体分析不足,也很少通过量化分析全面深入地展示高校图书馆现代化服务研究现状。

中文核心期刊代表国内学科领域中学术价值较高的期刊,具有一定的权威性和前瞻性。本文选取被北京大学《中文核心期刊要目总览》(2020年版)收录的18种图书情报领域核心期刊为研究数据源,分析1981年以来我国高校图书馆现代化服务研究现状与发展趋势。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本研究选取中国知网(CNKI)为数据来源,对“高校图书馆服务”或者“大学图书馆服务”等词汇进行相关主题文献检索,检索策略为:SU%=(大学+高校)*图书馆*服务,限定检索期刊为图情领域的18种核心期刊,时间限定为1981—2020年,检索时间为2021年9月9日,共检索到10657篇论文。考虑到仅采用“高校图书馆服务”“大学图书馆服务”两个检索词,检索所得结果有一定局限,无法深入反映图书馆在具体场景中的服务内涵。因此,又选取借阅、借还、流通、阅览、信息咨询、参考咨询、学科服务、知识服务、科技查新、情报服务、查收查引、代查代检、馆际互借、原文传递、文献传递、学科评价、专利服务、移动服务、手机服务、博客、微信、微博、数据服务、信息素养、数据素养、数字人文、共享空间、空间服务、创客空间、阅读推广、学习支持、研究支持、科研训练、科研支持等作为检索词来挖掘高校图书馆现代化服务的细分环节,以期尽可能全面地反映高校图书馆现代化服务研究的概貌。将上述检索词通过主题途径与大学图书馆或高校图书馆进行逻辑与组配检索,并对检索结果进行去重、勘误、筛选等清洗,最后与基础数据共同构成数据分析集合。通过数据清理,剔除会议通知、征稿指南、索引目录、快讯等各类研究价值不大的文献类型,最终获得有效论文数据11946 篇。

2.2 分析工具与研究方法

本研究主要应用CiteSpace 、VOSviewer和Derwent Data Analyzer(DDA)分析工具进行科学计量与可视化分析。CiteSpace是一款着眼于分析科学中蕴含的潜在知识,在科学计量学、数据可视化背景下逐渐发展起来的一款引文可视化分析软件,在识别和显示科学发展新趋势和新动态方面准确、便利、高效[59]。VOSviewer是用于文献计量网络构建和可视化的软件工具,绘制包括期刊、作者、关键词等共现网络,在聚类技术、图谱绘制等方面有独特优势[60]。DDA是一个具有强大数据清洗和分析功能的文本挖掘软件,既可以对发文作者、发文机构和关键词等进行细致的加工处理,也可以对文本数据进行多维度的挖掘和可视化分析[61]。

为梳理我国高校图书馆现代化服务研究发展态势,本文主要采用了文献调研法、文献计量法和可视化分析等方法。(1)文献调研法:开展高校图书馆现代化服务研究领域论文调研,了解该领域的相关研究内容;(2)文献计量法:分别从主要研究机构、作者、研究主题等方面对1981—2020年各研究阶段进行计量分析,从而了解各阶段的研究特征;最后通过对近三年相关论文关键词的计量,探索该领域新兴前沿发展趋势。

3 1981年以来我国高校图书馆现代化服务研究特征分析

1981年以来,在高校图工委的指导下,高校图书馆事业蓬勃发展。高校图书馆作为教学、科研辅助单位,其宗旨是服务读者,随着高校图工委的引导以及计算机、网络及通信技术的发展,高校图书馆现代化服务也经历了数次变革。以计算机、网络以及通信技术的发展脉络为主要依据,结合国家发展大局,将1981—2020年分为四个阶段,即1981—1990年(网络化、自动化探索时期)、1991—1997年(网络化、自动化、电子化初建时期)、1998—2011年(全面网络化、数字化时代)、2012—2020年(迈入大数据和智能化时代),下面分别利用文献计量方法,从主要研究机构、发文作者以及研究主题等三个方面揭示各个阶段的研究特征。

3.1 1981—1990年:网络化、自动化探索时期

1978年,党的十一届三中全会召开,开启了我国改革开放和社会主义现代化的伟大进程。在前一年,教育部决定恢复全国高等院校招生考试制度,点燃了中国图书馆人的希望,他们怀着对未来的憧憬,开始积极探索中国图书馆事业发展之路。1981年11月26日,全国高等学校图书馆工作委员会成立,从此成为引领高校图书馆事业科学发展的重要组织。

3.1.1 热点研究主题

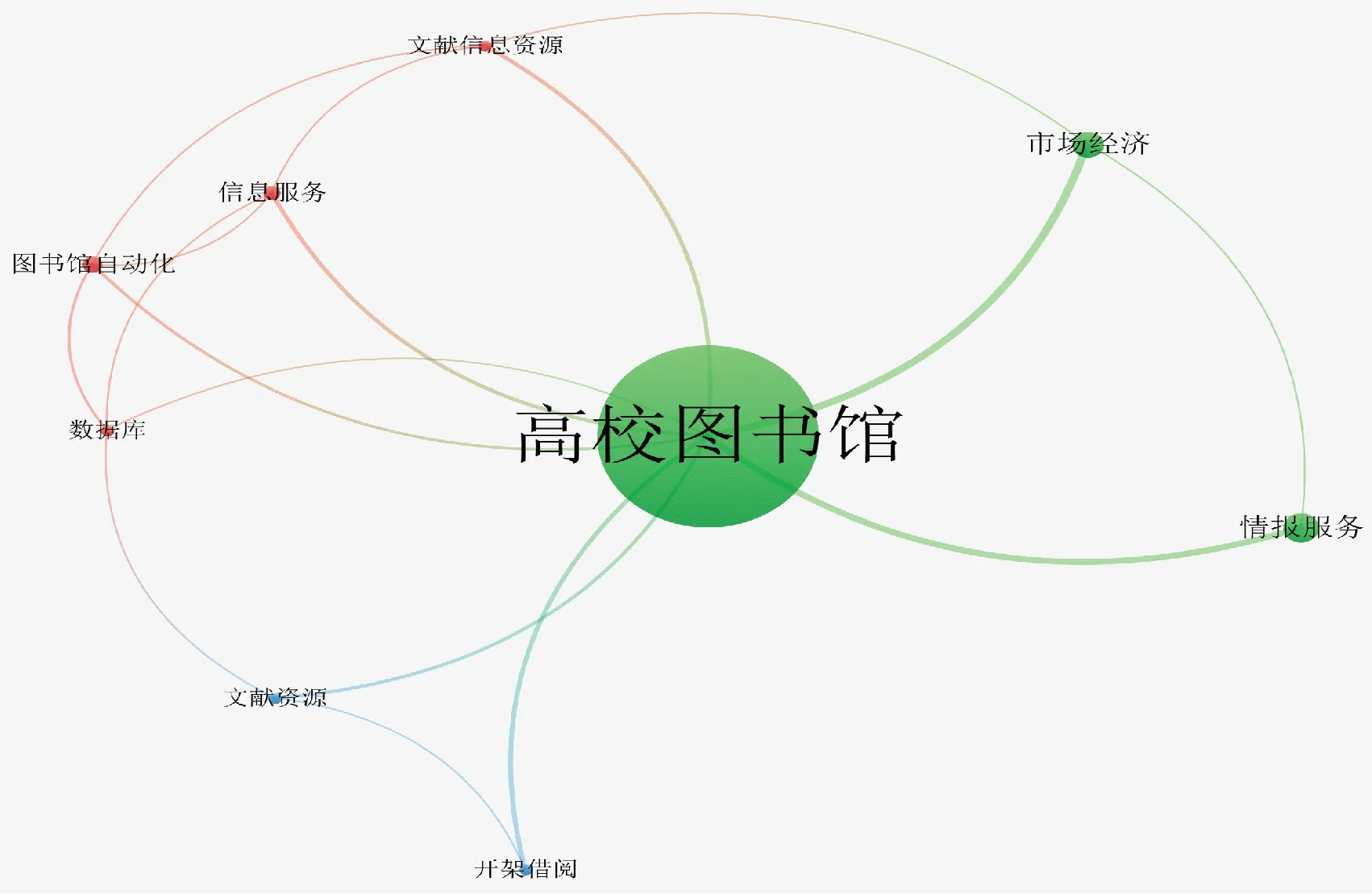

在1981—1990年这个时间段中,图书馆界针对高校图书馆现代化服务进行探索研究,一共发表了186篇论文。图1为利用 VOSviewer 软件制作的关键词聚类(词频大于5)网络图,可以看出,这个时期的热点研究主题集中在参考咨询、阅览服务、馆际互借以及情报职能探讨等方面。

图1 1981—1990年高校图书馆现代化服务研究领域关键词共现网络图

3.1.2 主要发文机构

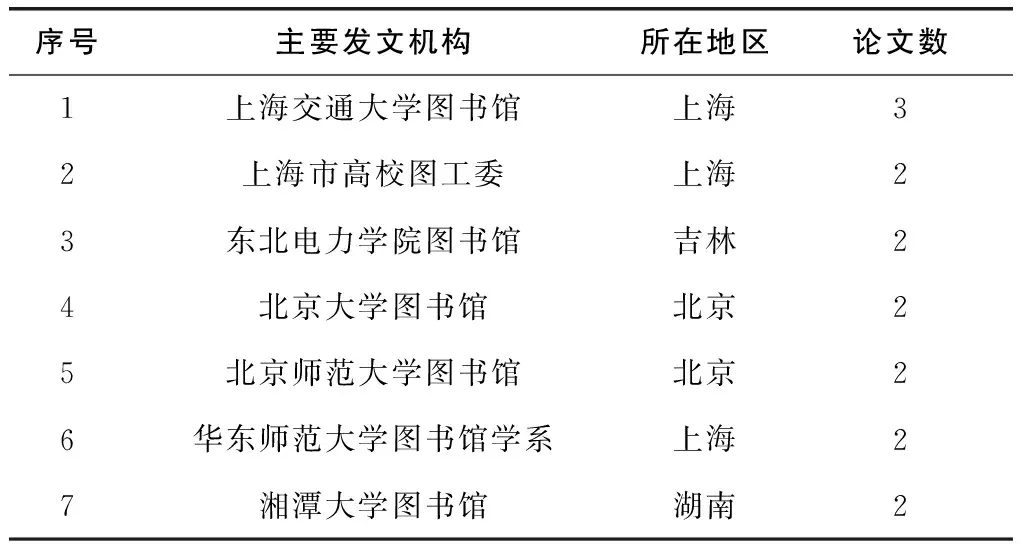

利用DDA整理得到1981—1990年各机构发文情况(见表1)。可以看出, 发文量不低于2篇的机构共7所,其中上海交通大学图书馆发文量最多,有3篇论文。湘潭大学图书馆、华东师范大学图书馆学系、北京师范大学图书馆、北京大学图书馆、东北电力学院图书馆以及上海市图工委各发文2篇,并列第二位。还有63所机构的发文1篇。

表1 1981—1990年高校图书馆现代化服务研究领域主要发文机构

3.1.3 主要发文作者及合作网络

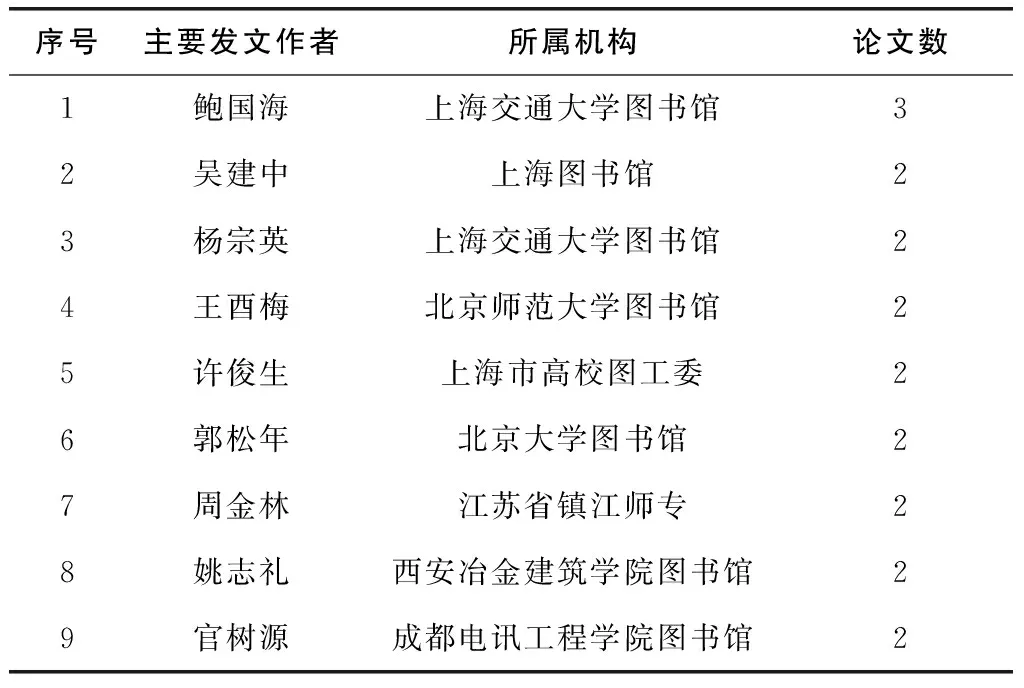

通过对发文作者进行统计分析发现,发文量不低于2篇的作者共有9位(见表2),其中上海交通大学图书馆的鲍国海发文3篇,排在第一位。上海图书馆的吴建中、上海交通大学的杨宗英、北京师范大学图书馆的王酉梅等8位作者各发文2篇,分列2至9位。

表2 1981—1990年高校图书馆现代化服务研究领域主要发文作者

同时,利用VOSviewer进行作者合作网络分析,发现有发文的183位作者中,仅有6位作者之间存在合作关系(由于合作网络过于稀疏,不再展示合作网络图),合作连接数为15条。

3.2 1991—1997年:网络化、自动化、电子化初建时期

我国于1994年4月正式连入Internet,网络建设进入大规模发展阶段。到1996年初,我国已建成由教育网、金桥网、科技网和邮电网组成的四大主流网络体系[62]。

3.2.1 热点研究主题

1991—1997年这一时期,图书馆界迎来信息化、网络化发展的新浪潮,学术界积极探索高校图书馆网络化、自动化、电子化发展之路,一共发表了681篇高校图书馆现代化服务相关研究论文,根据论文关键词共现(词频大于10)网络图(图2)所示,这一时期研究热点主题集中在图书馆自动化、文献数据库建设、文献信息服务以及情报服务等方面。

图2 1991-1997年高校图书馆现代化服务研究领域关键词共现网络

3.2.2 主要发文机构

利用DDA整理得到1991—1997年各机构发文情况(见表3)。可以看出,发文量不低于5篇的机构共有14所,其中暨南大学图书馆和北京大学图书馆发文量最多,各有10篇。武汉大学图书情报学院、清华大学图书馆以9篇和8篇论文分列第二、三位。东北师范大学图书馆和上海交通大学图书馆并列第四,各有7篇。深圳大学图书馆、汕头大学图书馆以及华南师范大学图书馆各以6篇论文并列第五。除此之外,中山大学图书馆、华南理工大学图书馆、南开大学信息资源管理系、武汉化工学院图书馆和西北农业大学图书馆,均有5篇发文。

表3 1991—1997年高校图书馆现代化服务研究领域主要发文机构

3.2.3 主要发文作者及合作网络

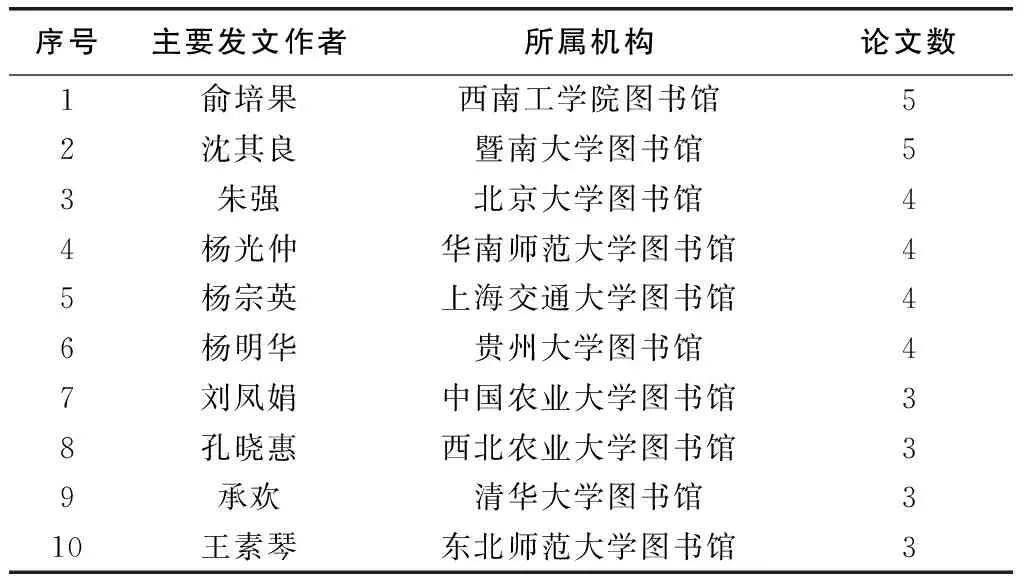

通过对发文作者进行统计分析发现,发文量不低于3篇的作者共有10位(见表4),其中西南工学院图书馆的俞培果和暨南大学图书馆的沈其良均发文5篇,并列第一位。其次是北京大学图书馆的朱强、华南师范大学图书馆的杨光仲、上海交通大学图书馆的杨宗英和贵州大学图书馆的杨明华,各有4篇论文。除此之外,中国农业大学图书馆的刘凤娟、西北农业大学图书馆的孔晓惠、清华大学图书馆的承欢以及东北师范大学图书馆的王素琴也是发文较多的作者,各有3篇论文。

表4 1991—1997年高校图书馆现代化服务研究领域主要发文作者

利用VOSviewer进行作者合作网络分析,发现有发文的724位作者中,有20位作者之间存在合作关系(如图3),合作连接数为190条。

图3 1991—1997年高校图书馆现代化服务研究领域发文作者合作网络

3.3 1998—2011年:全面网络化、数字化时代

1997年以后我国进入互联网快速发展阶段。1998年,启动“985工程”建设,我国高等教育向世界一流挺进。1999年,启动知识基础设施工程建设项目,高校图书馆进入全面网络化、数字化时代。

3.3.1 研究热点及趋势分析

1998—2011年,数字化、网络化给高校图书馆现代化服务提供了新的抓手,这一时期关于高校图书馆现代化服务研究共有5442篇论文发表,如论文关键词共现(词频大于40)网络图(图4)所示,这一时期的研究热点主题集中在网络环境下的信息服务、学科馆员与学科服务、数字图书馆与资源共建共享、信息共享空间与信息素养等方面。

图4 1998—2011年高校图书馆现代化服务研究领域关键词共现网络

3.3.2 主要发文机构

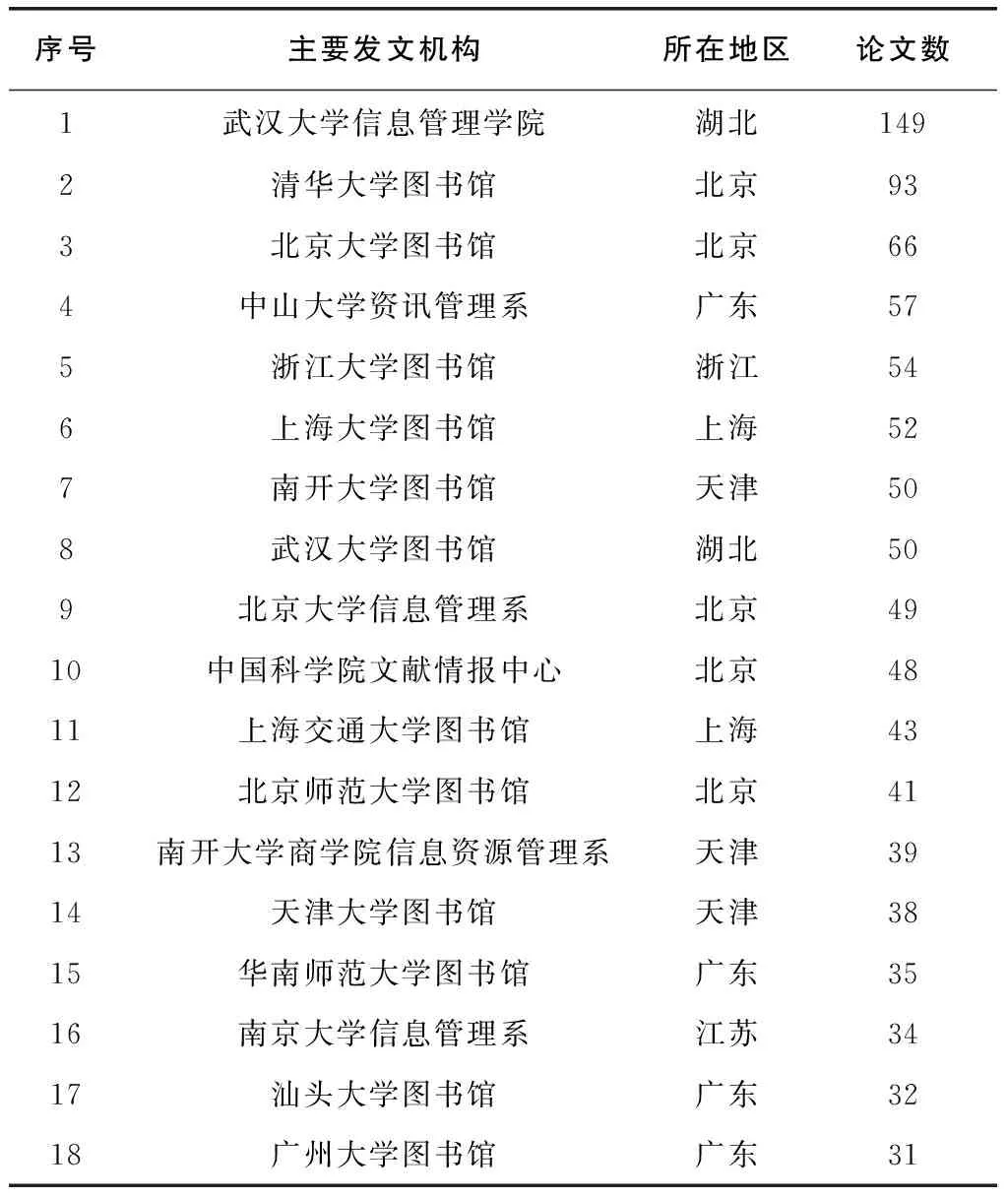

利用DDA整理得到1998—2011年各机构发文情况(见表5)。可以看出,发文量超过30篇的机构共有18所,其中武汉大学信息管理学院最多,共有149篇论文。其次是清华大学图书馆,共有93篇论文。北京大学图书馆发文66篇,排在第三位。此外,中山大学资讯管理系、浙江大学图书馆、上海大学图书馆、南开大学图书馆以及武汉大学图书馆也是发文较多的机构,发文量均超过50篇。发文量超过30篇机构还有:北京大学信息管理系、中国科学院文献情报中心、上海交通大学图书馆、北京师范大学图书馆、南开大学商学院信息资源管理系、天津大学图书馆、华南师范大学图书馆、南京大学信息管理系、汕头大学图书馆以及广州大学图书馆。

表5 1998—2011年高校图书馆现代化服务研究领域主要发文机构

3.3.3 主要发文作者及合作网络

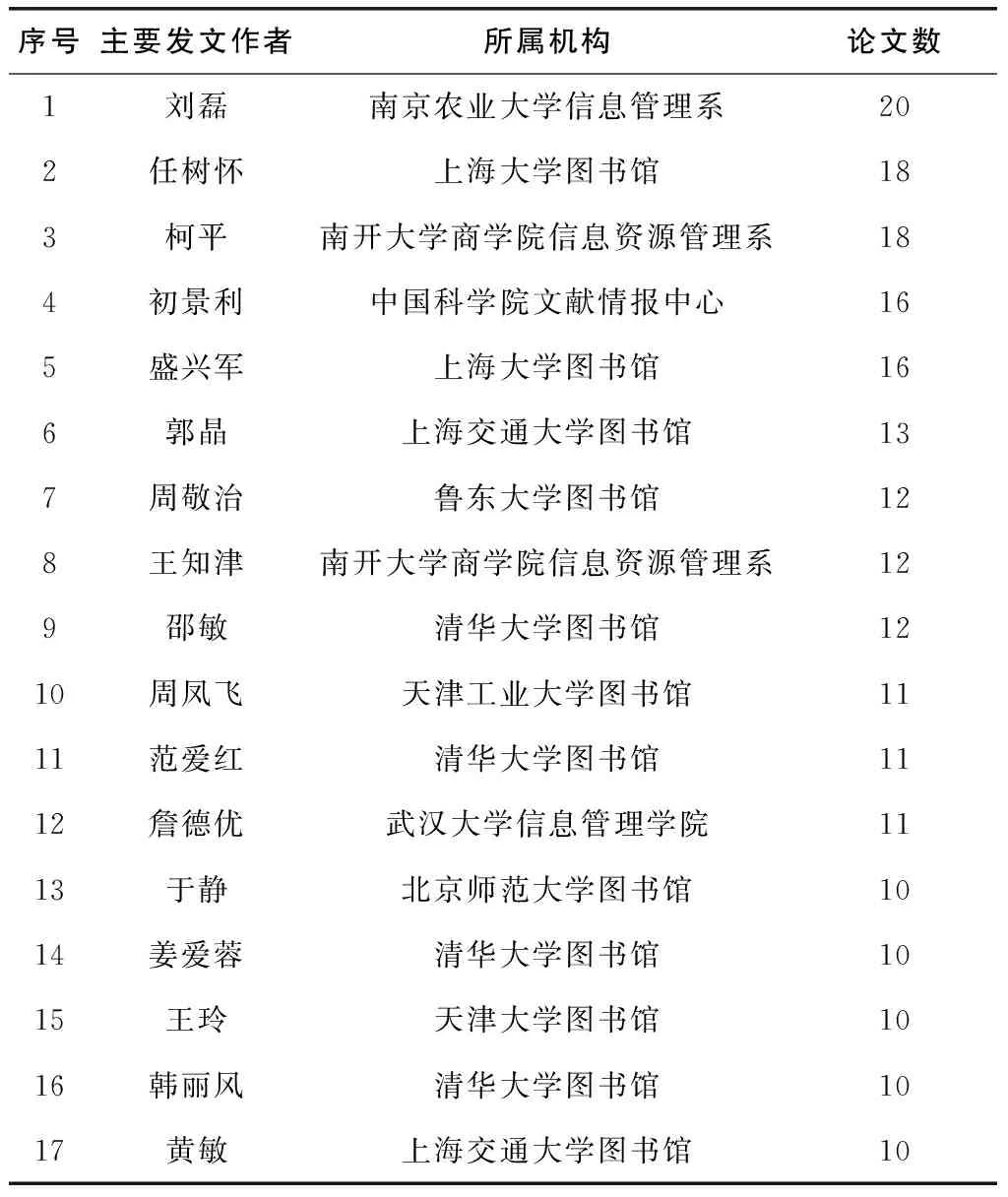

对发文作者进行统计分析发现,发文量不低于10篇的作者共有17位,见表6。其中,南京农业大学信息管理系的刘磊发文最多,共有20篇。其次是上海大学图书馆的任树怀、南开大学商学院信息资源管理系的柯平,各有18篇。中国科学院文献情报中心的初景利和上海大学图书馆的盛兴军各有16篇,并列第三。除此之外,郭晶、周敬治、王知津、邵敏、周凤飞、范爱红、詹德优、于静、姜爱蓉、王玲、韩丽风和黄敏也是发文较多的作者,均不低于10篇。

表6 1998—2011年高校图书馆现代化服务研究领域主要发文作者

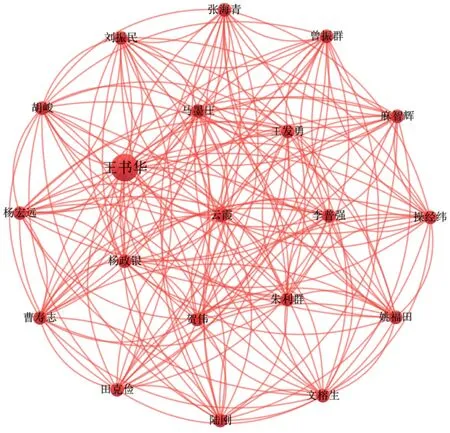

利用VOSviewer进行作者合作网络分析(如图5所示),发现发文量不低于3篇的53位作者之间存在合作关系。他们之间的合作连接数为81,共分为11个簇,合作强度为124。

图5 1998—2011年高校图书馆服务现代化研究领域发文量不少于3篇的作者合作网络

3.4 2012—2020年:迈入大数据和智能化时代

2012—2013年,移动互联网进入高速发展阶段,2014年以后进入全面发展阶段,与此相关的大数据应用相伴而生,图书馆智能化提上日程。2015年,国务院发布“双一流”建设总体方案,2017年发布统筹推进“双一流”建设实施办法,我国开启高等教育强国建设之路。在此背景下,高校图书馆一方面积极迎接新技术带来的挑战,一方面紧抓国家教育发展机遇期,开启新征程、新探索。

3.4.1 热点研究主题

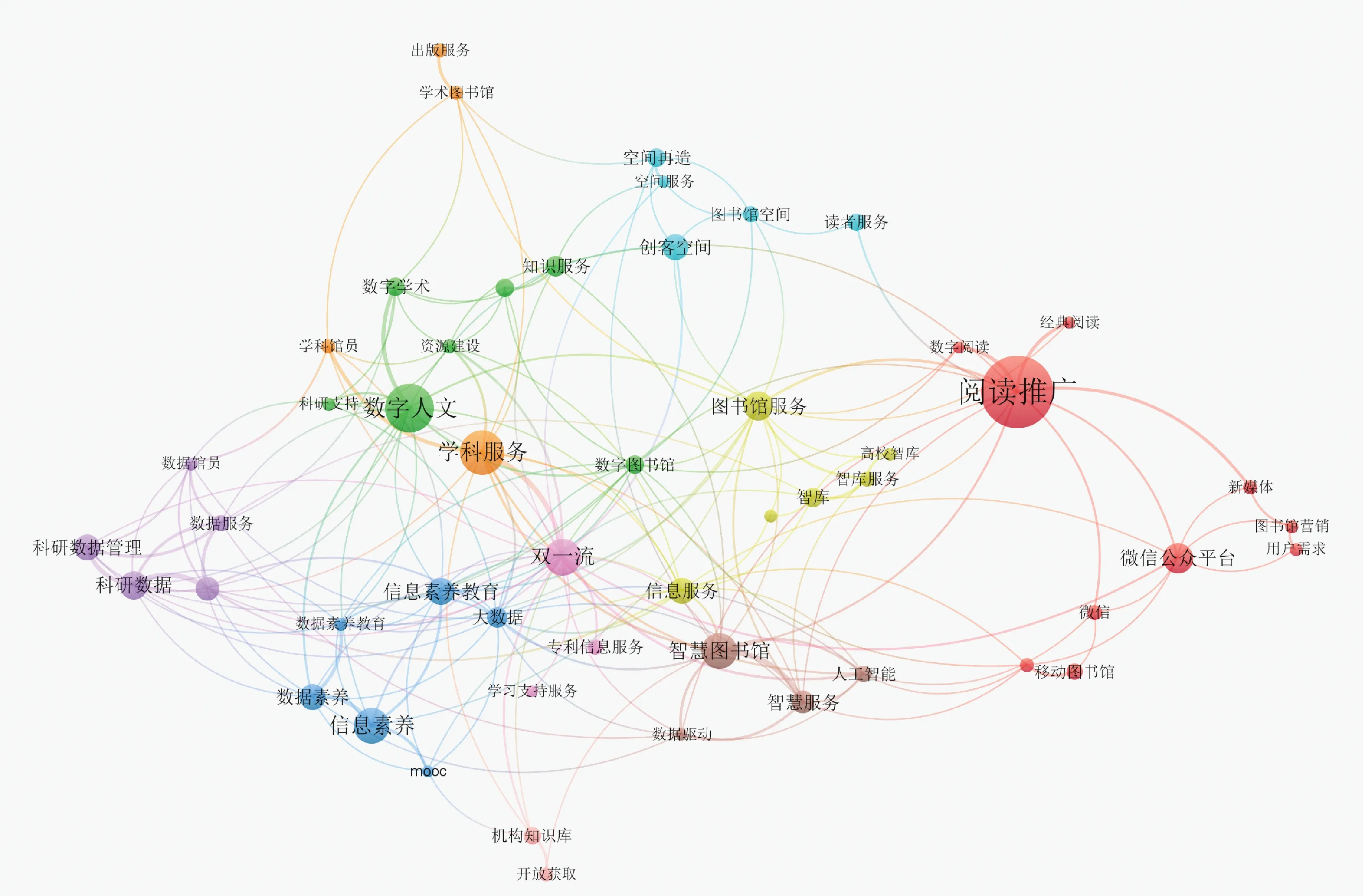

2012—2020年,高校图书馆现代化服务研究领域共有5637篇图情类核心期刊研究论文。如论文关键词共现(词频大于40)网络图(图6)所示,这个时期的热点研究主题集中在阅读推广、移动服务(包括微博、微信服务)、学科馆员与嵌入式的学科服务、慕课与信息素养教育,次级研究热点包括:基于用户需求的传统信息服务、新兴的社会服务、图书馆联盟以及资源共建共享,且这一时期的图书馆服务更注重顶层设计、战略规划;其他的图书馆现代化服务研究还包括数字图书馆、大数据与科学数据管理、创客空间、数字人文、知识服务、智慧图书馆、机构知识库等。

图6 2012—2020年高校图书馆现代化服务研究领域关键词共现网络图

3.4.2 主要发文机构

利用DDA整理得到1998—2011年各机构发文情况(见表7)。可以看出,发文量超过50篇的机构共有15所,其中武汉大学信息管理学院最多,共有170篇论文。其次是北京大学图书馆,共有143篇论文。南京大学信息管理学院以107篇发文排在第三位。排在前三位的机构发文量均超过了100篇。此外,发文量超过50篇的机构还有上海交通大学图书馆、中国科学院文献情报中心、南开大学图书馆、中山大学资讯管理学院等12所机构。

表7 2012—2020年高校图书馆现代化服务研究领域主要发文机构

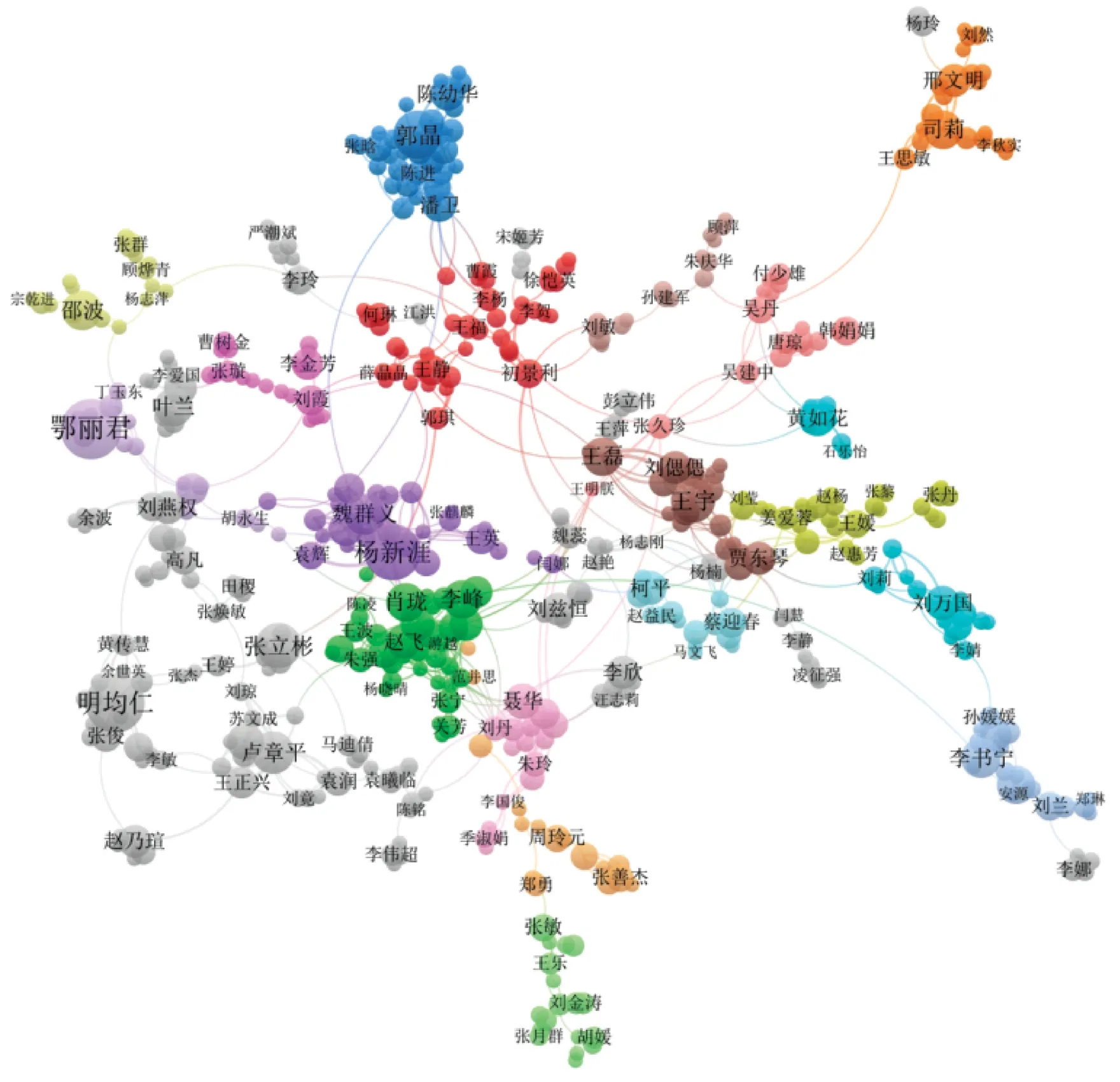

3.4.3 主要发文作者及合作网络

通过对发文作者进行统计分析发现,发文量超过15篇的作者共有20位,见表8。其中,燕山大学图书馆的鄂丽君发文最多,共有45篇。其次是武汉工程大学管理学院的明均仁,共有42篇。重庆大学图书馆杨新涯发文39篇排在第三。上海交通大学图书馆的郭晶、南开大学图书馆的张立彬、沈阳师范大学图书馆的王宇、江苏大学图书馆的卢章平、华南师范大学经济与管理学院的高波、重庆大学图书馆的魏群义和北京师范大学图书馆的李书宁也是发文较多的作者,均不低于20篇。此外,邵波、叶兰、司莉、张玲、李峰、王磊、肖珑、刘桂锋、黄如花和聂华均不低于15篇。

表8 2012—2020年高校图书馆现代化服务研究领域主要发文作者

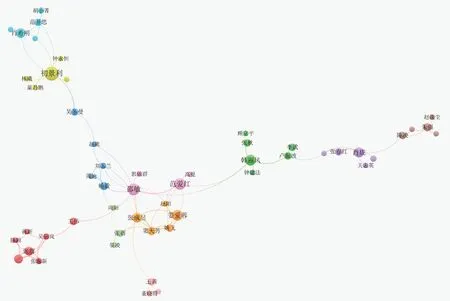

利用VOSviewer进行作者合作网络分析(如图7所示)发现,发文量不低于3篇的541位作者之间存在合作关系。他们之间的合作连接数为1116,共分为34个簇,合作强度为1946。

图7 2012—2020年高校图书馆现代化服务研究领域发文量不少于3篇的作者合作网络

3.4.4 研究前沿

为进一步探究我国高校图书馆现代化服务研究领域的前沿发展动态,遴选出2018—2020年的相关论文数据进行关键词聚类(词频大于10)分析,得到图8。从图中可以看出近三年该领域出现的新动态包括:阅读推广出现数字阅读推广[63]、新媒体推广[64]等新方向;“双一流”背景下的高校图书馆信息资源建设[65-66]、专利信息服务[67-68]以及学习支持服务[69-70]受到关注;学科服务内容新增学术出版服务[71],数据馆员成为学科馆员培养新方向,与此相应的数据服务提上日程;信息素养走向创新素养、多元素养[72];信息素养教育向数据素养教育转变[73],并出现嵌入式信息素养教育模式[74];图书馆智库服务[75]也受到学界热切关注。

图8 2018—2020年高校图书馆现代化服务研究领域关键词共现网络

4 1981年以来我国高校图书馆现代化服务研究的规律性特征

4.1 研究主题变化规律

回顾近40年来高校图书馆现代化服务研究的热点主题可以看出,虽然不同时期的热点方向存在差异,但是中国高校图书馆现代化服务研究始终围绕文献资源建设,为用户提供文献信息服务的主线,坚持与时俱进,用技术助力服务的基本路径没有动摇。各个时期中国高校图书馆现代化服务研究的热点研究主题如表9所示。

表9 1981年以来不同时期高校图书馆现代化服务研究的热点主题

尤其是2012—2020年,移动互联网、大数据、人工智能等技术突飞猛进,高等教育处在由大到强的转型期,这些给高校图书馆带来了深刻而广泛的影响,这个时期的高校图书馆现代化服务研究呈现百花齐放的局面。学术界广泛关注的主要热点研究主题是阅读推广、学科服务、信息服务、移动服务、信息素养教育、数字人文、创客空间、科研数据管理等。而战略规划、文献传递、机构知识库以及读者荐购等在研究选题中处于相对边缘化的位置。对比主要热点研究主题与次级热点研究主题可以发现:第一,高校图书馆服务对象的特异性决定了其研究主题都是基于服务学科、服务师生的主线不断延展,包含的内容相对比较丰富,例如学科馆员制度、学科服务模式、学科服务平台建设等都可以视为学科服务的内容。而关于移动服务的研究主题,则主要集中在手机APP、微信服务等具体研究方向,也能够较快吸引大量学者的关注。第二,学术界相对重视制度或模式研究,发展战略研究相对较少。例如研究者们较多关注学科馆员制度、阅读推广原则、信息素养教育模式等,这些能够具体地解决发展过程中存在的问题,虽有张晓林、吴建中等对图书馆发展战略进行探讨,但此类宏观规划研究仍相对较少。第三,新技术的出现和大规模应用也能够很快吸引学者关注,产生较多学术成果。例如图书馆移动服务、微信服务等技术应用产生的数据可以进行分析研究,传统服务也可以借助新技术转型研究,如借助微信平台进行阅读推广、学科服务等探索。

从近3年高校图书馆现代化服务研究领域的前沿发展动态来看,研究一直紧跟国家发展大局和新技术发展方向,不断推陈出新,如在“双一流”建设和知识产权强国建设的背景下产生了专利信息服务、学习支持服务、数据素养教育、智库服务等前沿研究主题。

4.2 机构和作者的变化规律

在不同时期内,随着高校图书馆现代化服务研究核心主题的变化,各研究机构和作者的发表情况也发生着显著变化。文献数据计量结合知识图谱,可以分析近40年来研究机构和作者发表情况所呈现的规律。

第一,论文发表地区集中度较高。总结各个时期主要发文机构所在地区的发文数量(如图9)可以发现,北京、湖北、广东、天津、上海居前五位。上述五个地区的发文量占据了主要机构发文总量的77%。北京在后两个时期的发文占比排在第一位(见表10)。

图9 主要发文机构所在地区的发文情况分布

第二,主要研究机构和主要作者的论文数占论文总数的比例较低, 发文集中度不高。这可能与高校图书馆现代化服务研究领域的特异性有关,侧面也反映了该领域研究的多样性与丰富性。在作者方面,高产出作者发表量占所在机构发文的比例较大。如2012—2020年,燕山大学图书馆的鄂丽君、武汉工程大学管理学院的明均仁、南开大学图书馆的张立彬、沈阳师范大学图书馆的王宇、江苏大学图书馆的卢章平、华南师范大学经济与管理学院的高波,其发文量占所在机构发文量的100%,也即贡献了机构的全部发文。这些高产作者通常是所在机构的学术带头人或业务带头人,在学术研究、人才培养和业务发展方面发挥着重要作用。

阶段北京发文占比发文量前五位的地区占比1981—199026.67%73.33%1991—199719.15%82.73%1998—201130.91%90.84%2012—202033.18%64.85%

第三,从作者合作网络趋势来看,合作研究的强度越来越大。1981—1990年,有发文的183位作者中,仅有6位作者之间存在合作关系,合作连接数为15条,在VOSviewer中,合作强度无显示,可默认为0;到2012—2020年,发文量不低于3篇的541位作者之间存在合作关系,合作连接数为1116条,合作强度为1946。这说明随着研究的深入,单个作者独立完成相关工作的难度较大。另外,学术交流的社群化也为合作研究提供了便利。

5 展望

40年来,在教育部高校图工委的领导和各省(市)图工委的支持下,学术界及高校图书馆业界勠力同心,高校图书馆现代化服务研究取得了丰硕成果。随着数字学术环境的发展,图书馆数字学术服务的内容呈现多元化特点,除传统物理空间服务、数字科研工具服务外,研究数据服务、学术交流与数字出版服务、数字人文服务、数字学术研讨与培训服务、数字技术支持服务等新兴领域崛起[76]。技术的变革、服务内容的变化促使传统馆员要向数字馆员转型,一方面需要馆员自身加强学习、提高数字技能和能力,另一方面也需要创建数字图书馆员的创新培训模式[77],形成内外合力,打造新型数字馆员队伍。与此同时,数据的跨境流动管理相关问题凸显出来,如学者ID的管理,需要学术界及业界加快相关研究步伐,增进与政府管理者的沟通与合作,做好顶层设计,加强战略研究,为中国数字科学的发展和中国高校图书馆事业的繁荣贡献智慧。