传承红色基因 助力资政育人*

——中国人民大学图书馆红色文献整理与利用实践

2022-03-03宋姬芳朱小梅王丽丽

□宋姬芳 朱小梅 王丽丽

1 红色文献的内涵

习近平总书记在党的十九大报告中指出:“中国特色社会主义文化,源自中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化,熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化,植根于中国特色社会主义伟大实践[1]。”总书记在关于中国特色社会主义文化的阐述中,指明了中国特色社会主义文化包含中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化等三个有机组成部分,三者是一脉相承、延续发展、不断升华、不可分割的, 同时也指明革命文化是党领导人民在革命、建设和改革中创造的文化。

革命文化在时间范围上主要是指1921年中国共产党成立至1949年中华人民共和国成立期间党领导人民在革命中创造的文化,但革命文化的历史上限则要上溯到五四运动和马克思主义在中国传播的1919年。红色文献是革命文化的重要载体,是革命文化的见证和革命精神的凝结。

对于红色文献内涵的界定,诸多学者做过研究和探讨。赵莉认为红色文献是指在1949年前,中国共产党机关、各根据地或解放区出版发行的各种文献资料,包括党的领袖著作、党组织各类文件及根据地出版的各种书刊、报纸、布告、命令、指示、文电和宣传品等[2]。程焕文探讨了红色文献和革命文献之间的异同,认为红色文献并不完全等同于革命文献,但红色象征革命早已成为全世界的普遍认知和共识,红色文献也已成为革命文献的普遍形象表述,因此可以认为红色文献亦即革命文献[3]。笔者认为,从党史和革命文化范畴来看,根据中国特色社会主义文化的最新理论概括,红色文献界定为1919年至1949年中国共产党领导人民在革命、建设和改革中创造的一切文字记录、图像和音视频资料等。

2 开展红色文献研究的意义

2021年是中国共产党百年华诞。2021年2月20日,中共中央召开党史学习教育动员大会,习近平总书记在会上发表讲话强调,要教育引导全党大力发扬红色传统、传承红色基因,赓续共产党人精神血脉,始终保持革命者的大无畏奋斗精神,鼓起迈进新征程、奋进新时代的精气神[4]。党的百年奋斗历程中留下的红色文献具有不可替代的价值,可以让我们从党的百年历史中汲取继续前进的智慧和力量。

2.1 助力资政育人

红色文献是中国共产党和国家红色基因库的重要内容,是中国共产党百年历史最真实和最直接的记录资料,对其收集、整理和研究,可以赓续红色血脉、传承红色基因,对于弘扬革命精神,深刻理解和全面把握习近平新时代中国特色社会主义思想,具有极其重要的意义。

2.2 助力科学研究

文献与学术研究之间犹如“器”与“道”的关系。人文社会学科的发展和突破离不开文献资料的深度发掘与科学整理,文献资料是学科研究和发展的地基。红色文献是历史学、党史、马克思主义等学科学习教育的重要内容和开展研究的重要依据。全面整理与深度发掘红色文献,才能从中发现新的研究问题,提出新的学术观点,从而推动学术研究深入发展。

2.3 助力文化传承

红色文献产生于特定的历史环境,经过战火的洗礼,留传至今实属不易。红色文献具有很高的历史价值、学术价值和文化价值,被誉为“现代文物”或“新善本”。通过对红色文献的收集和整理,可对其进行原生性保护和再生性开发,达到继承历史文化遗产的目的,是我们借以向世界讲好中国共产党故事的重要载体。

3 红色文献研究与利用举措

红色文献的研究方兴未艾,很多图书馆都在积极探索红色文献整理、利用和研究的方法和模式。如何对红色文献进行深度挖掘和研究,发挥好红色文献的历史价值和文化价值,是图书馆努力思考和探索的问题。以下结合中国人民大学图书馆(以下简称人大图书馆)红色文献整理实践,简要梳理一下图书馆红色文献研究与利用的举措。

3.1 深度整理,健全红色文献目录

清晰而完整的文献目录,是对文献资源进行深度整理与利用的基础。早在1989年,人大图书馆就编制了《解放区根据地图书目录》[5]。该目录以本校收藏的红色文献为基础,兼收其他图书馆红色文献目录,数量达到近万条,分类细致且自成体系,包括马克思主义列宁主义毛泽东思想、哲学、社会科学政治、经济、军事、法律、文化教育等十七个大类,细至三级类目,为人大图书馆拓展红色文献目录的整理范围奠定了基础。

人大图书馆以此为基础,从2020年开始,更广泛搜集和整理全国范围红色文献目录,包括国家图书馆、上海图书馆、延安大学图书馆等,积极与这些机构开展合作,力争多方协作建立全国红色文献联合目录。目前已完成与上海图书馆红色文献目录的合作与共享。

3.2 依靠学者,提升红色文献研究能力

图书馆在文献资源收藏方面具有优势,学科专家在文献研究与利用方面更加专业。双方合作,可以挖掘和发挥出文献资源的最大价值。人大图书馆拓展红色文献研究的方法主要有两种:一是与院系专家合作,拓宽红色文献研究视野;二是依托课题和项目,深化红色文献研究。

人大图书馆拥有丰富的红色文献资源,但馆员对红色文献的学术价值认知不全面;而红色文献是马克思主义学院、历史学院师生开展研究的重要学术资源,教师和博士研究生在红色文献搜集、利用方面造诣较深,能较快地判断出红色文献的学术价值、产生背景,对于学术研究前沿及未来着力点有非常敏锐的眼光。因此人大图书馆与这些院系老师建立了密切关系,双方通过相互参与课题、举办学术座谈和策划专题展览等,共同推动红色文献的研究。

3.3 专题研究,拓展红色文献研究深度

开展专题研究是提高研究质量,推进研究向纵深发展的重要途径。人大图书馆红色文献专题研究主要围绕版本研究和学科专题研究展开,同时,由于中国人民大学是中国共产党创办的第一所大学的历史渊源,又结合校史进行了相关研究。

(1)版本研究。丰富的马克思主义列宁主义原典和中国革命领袖著作为版本研究提供了基础。以《共产党宣言》译本为例,《共产党宣言》是国际共产主义运动第一个纲领性文件,是马克思主义学说第一次完整的系统阐述。1949年前的《共产党宣言》完整中译本有陈望道译本(1920年)、华岗译本(1930年)、成仿吾和徐冰译本(1938年)、陈瘦石译本(1943年)、博古译本(1943年)和莫斯科外国文书籍出版局译本(1948年)等6种版本,每种版本又有不同的印本。人大图书馆藏有除1930年华岗译本外的其余5种完整中译本版本,14种印本。版本研究能够促使红色文献系统化、体系化,为科学研究提供有效支持。

(2)学科专题研究。随着历史研究范式和研究理念的改变,特别是“新革命史”[6]的兴起,同时借鉴社会史、经济学等学科方法,红色文献的学科专题研究蓬勃发展起来。人大图书馆采用新视角和新方法,对红色文献展开更深入细致的研究,与马克思学院专家学者共同开展“党建”“教育”两个专题研究,编纂并出版相关文献,合力推动红色文献研究的深化与细化。

(3)校史研究。作为中国共产党创办的第一所新型正规大学,中国人民大学在抗日战争的烽火中诞生,从延安宝塔山走来,历经陕北公学、华北联合大学、北方大学和华北大学之演进,80余载风雨沧桑、砥砺奋进。校史研究既是学校历史的追溯,也是革命史、党史研究的重要组成部分。通过研究红色文献,可以从中挖掘出学校发展历史的演变历程、学校机构设置的分合、学校领导人的革命历程和革命理念、历史上著名学者和革命家的活动等,清晰展现学校波澜壮阔的发展史。

3.4 拓展利用,提升红色文献魅力

在红色文献开发利用上,需要运用现代意识、现代视野和现代技术,来提升数字化建设和场景化阅读服务的水平,实现对红色文献的高效利用。首先,加强红色文献数字化建设。一方面要有计划地将馆藏红色文献数字化,另一方面,还要不断加大对红色历史和革命文物等遗迹、史料、口述史的数字化采集,以音视频、虚拟现实等形式,把红色数字资源以活泼生动、富有创意的形式呈现给读者。同时,打造实景红色互动体验区,将红色文献展览展示和宣传教育融入红色实景,为读者提供红色文化多维、交互、沉浸式的阅读体验[7]。

高校图书馆还可以结合思政教学和德育教育,探索红色文献的利用和研究。例如,在阅读推广中推广红色文献,弘扬革命精神;让红色文献走进课堂,创新史学研究和德育工作的形式和内容;利用红色文献建设校园红色文化,打造红色景点和红色旅游;设计文创产品,开发红色文献的艺术价值,最大程度发挥红色文献的作用、体现红色文献的价值等。

4 中国人民大学红色文献平台建设实践

数字化建设是红色文献开发利用的重要方式之一,数字化使得红色文献化身千百,有利于扩大利用范围、提高利用效率。而平台建设是红色文献书目数据和电子全文存储、揭示的前提。自2020年起,人大图书馆开始搭建红色文献平台。

红色文献平台以人大图书馆1万余册红色文献的数字化全文为基础,并计划进一步拓展到上海图书馆、延安大学图书馆等多家图书馆的红色文献。其建设宗旨为:突出文献价值、史料价值及知识普及性、实用性,兼顾内容上的科学严肃性及形式上的生动活泼。

红色文献平台采取了“三步走”的建设思路:(1)尽可能全面地收集红色文献书目信息,编订书目,既包括本馆馆藏信息,也逐步纳入他馆馆藏书目数据,同时对数据进行校核,确保书目数据的准确与完备;(2)在书目信息基础上围绕专题撰写提要,即对红色文献书目进行分类,围绕“党建”“教育”等专题撰写提要,进行深度揭示;(3)数字化加工、数据化处理,既通过现代数字技术,把红色文献数字化,形成电子数据库,又通过数字人文技术方法,实现数据化处理,提高红色文献使用效率与研究深度。

4.1 红色文献平台资源概况

中国人民大学创立与发展历史的独特性,让人大图书馆保存了大量的红色文献。这批红色文献极具特色。一是藏量大,馆藏红色文献达1万余册。二是种类较齐全,学术价值高,文献内容涵盖政治、经济、文化、教育等十七大类,其中马恩列斯毛泽东等革命领袖的理论著作、抗日战争和解放战争时期我党颁布和实施的法律法规、根据地的文化教育、抗日战争史料、解放区的文艺政策、文艺理论和文艺作品等几类已成体系。三是孤本多、名人钤印本多,如毛泽东阅读过并钤签名章的《资本论》,张闻天签名的《马恩与马克思主义》,范文澜、吴玉章等著名学者墨笔题名本,题为《秉烛夜谈》实为《目前形势和我们的任务》的伪装本等。此外,馆藏红色文献出版时间相对集中,集中于延安时期(1935-1948年)和解放战争时期(1946-1948年)。

作为红色文献平台的共建单位,上海图书馆的红色文献也非常有特点。上海图书馆是国内少数几个设立有“红色文献专藏”的公共图书馆之一,除8500余种1.5万多册(件)图书外,还有大量报刊、老照片、音视频文献。其文献珍本、稀本多,如收藏有陈望道翻译的《共产党宣言》第一个全文中译本第一版和第二版。文献类型丰富,除图书、期刊、报纸等外,还有照片、传单、书信、地图、手稿、剧目单等,以及红色主题的漫画、版画、明信片、请柬、席位册、证件等档案资料。文献时间跨度长,从辛亥革命前后的资产阶级民主革命时期宣传物,到五四时期的传单,再到中央苏区的出版物,延安抗日军政大学教材,中华人民共和国成立前夕上海的布告,都可在馆藏中找到。文献地域范围广,不仅有上海、广州、武汉、延安、北京等革命中心地区的出版物,还有东北、山东、苏北、淮北、晋察冀、晋绥、浙东(四明山)革命根据地的出版物[8]。

目前,红色文献平台以人大图书馆、上海图书馆馆藏红色文献为基础,资源类型包含期刊、报纸、图书、档案等;资源格式包含书目数据、PDF等。后续还将继续增加更多图书馆的红色文献资源。

4.2 红色文献平台架构设计

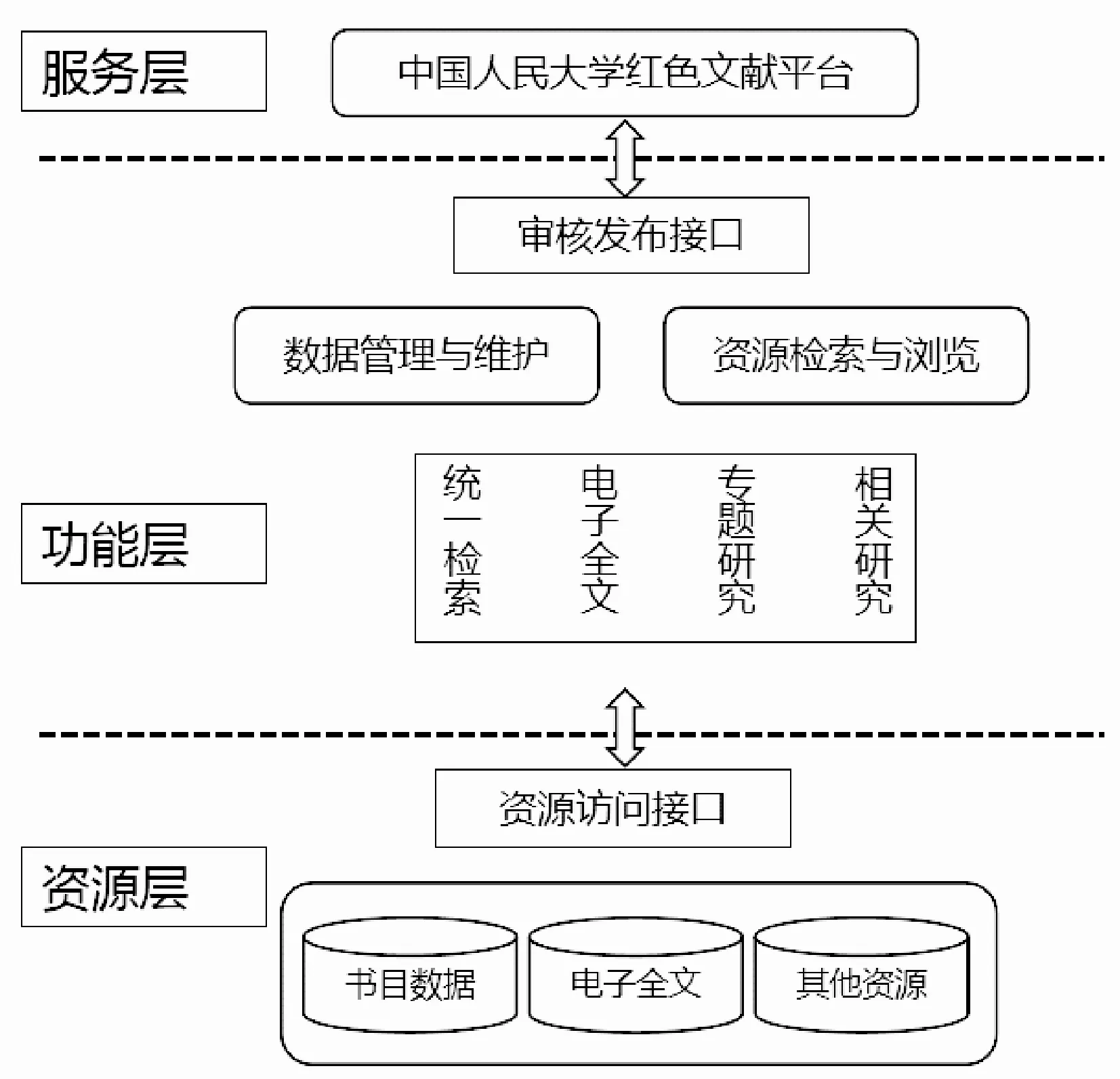

红色文献平台设计有三层结构、四个功能模块,其架构如图1所示。

图1 中国人民大学红色文献平台架构

4.2.1 红色文献平台的三层结构

(1)资源层。该层存储了海量的红色文献数据资源,既有书目数据又有电子全文数据。数据资源层采用MySQL数据库,利用缓存技术支持缓存数据的持久化存储,通过数据交换技术开放接口,调用存储在该层的全部数据资源,根据用户需求提供相应的数据服务。

(2)功能层。功能层是红色文献平台的核心,负责对红色文献平台各种业务功能的管理,起到承上启下的作用,主要包括资源管理、网站管理、系统管理。功能层在收到上层命令后,触发相应指令,对资源层的数据资源进行调用并将结果返回至服务层。

红色文献平台以用户需求为核心,平台架构设计包括数据管理与维护、资源检索与浏览两大业务功能,业务功能之间互相依赖,联系紧密。首先,数据管理与维护涉及元数据录入、数据资源审核与发布、文件上传等模块,为资源检索与浏览提供相关数据;其次,资源检索与浏览可实现简单检索和高级检索,并计划在未来逐步实现全文检索,对检索结果提供浏览等服务。

(3)服务层。服务层是红色文献平台所呈现的网站页面。通过html语言、JavaScript等技术将存储在平台服务器中的书目数据和电子全文资源有序地呈现给用户并实现其页面功能,为用户提供资源浏览与检索,该层主要由主网站和各级子网站组成。

4.2.2 红色文献平台的四个功能模块

青年教师是学校发展的后备力量,青年教师的专业发展决定着学校的可持续发展,这已经引起了学校的足够重视,具体表现在为青年教师搭建了一系列的平台和舞台,比如师徒结对、课例打磨、校本教研、外出学习等.然而,这一切都是基于外部力量的青年教师的被动成长,缺少青年教师对自己专业成长路径的自主规划和系统梳理,本文在具体实践的基础上,试图从初中青年数学教师的视角,借助“教科研+”的主要阵地,自主开展专业论文写作为切入点,简单谈几点体会,不当之处,敬请指正.

(1)书目统一检索。目前红色文献联合目录含人大图书馆、上海图书馆馆藏红色文献,后续将陆续搜集和整合国内外其他机构和个人的红色文献收藏目录,并实现统一检索。

(2)全文数据库。目前以人大图书馆馆藏的1100余种红色文献的数字化全文为主。对红色文献全彩、高清(600 DPI)扫描后以PDF格式存储于本地服务器,其余1.1万余种未扫描的本地全文红色文献,则通过书目数据链接到大学数字图书馆国际合作计划(CADAL)资源库或上海图书馆革命(红色)文献知识服务平台,为用户提供电子全文服务。

(3)专题文献数据库。目前建设有“党建”和“教育”专题红色文献数据库,包含“党建”和“教育”类文献的目录和提要,并对该两类提要进行汇编出版。后续还将继续建设其他类别的专题文献数据库。

(4)相关研究。收录并揭示红色文献研究相关图书、课题、论文和其他各类资源,以便于用户拓展使用。图书部分包含当前红色文献综合性、区域性、专题性的汇编,如《红色档案——延安时期文献档案汇编》《革命根据地法律文献选辑》《陕甘宁边区教育资料》《陕甘宁边区文献选编》等。除了文献汇编,近些年红色文献深受重视,得到了各级课题基金的支持,陆续有“湘西地区红色文献收集整理与开发利用研究”“基于‘智媒体’的红色文化资源传承利用创新研究”“横断山区红色文化资源保护、挖掘、整理、利用研究”“延安时期红色文献的整理与研究”等课题立项。另外,关于红色文献的研究论文也迅猛增加,已有500余篇相关论文问世,红色文献平台也对这些研究论文进行了收录。

4.3 红色文献平台功能亮点

4.3.1 聚合多馆书目、实现统一检索

红色文献平台聚合人大图书馆和上海图书馆等馆藏红色文献书目数据,未来项目二期计划将红色期刊、红色报纸、红色档案等多类型红色文献集成于平台,实现统一检索。平台支持全字段、题名、责任者、索书号、专题、馆藏地等多种方式检索(见图2)。

图2 中国人民大学红色文献平台统一检索功能

4.3.2 聚合电子全文、实现数字阅读

图3 中国人民大学红色文献平台电子全文浏览

4.3.3 聚焦专题研究,拓展研究范畴

红色文献平台以收集到的红色文献文本为基础,采用目录学、版本鉴定、校勘和辨伪等研究方法,对“党建”“教育”主题的红色文献分类编纂并出版,同时在平台上予以揭示。主题分类参考了以往红色文献目录的分类,也结合了《中国图书馆分类法》(以下简称《中图法》),并根据当前学术研究的需求进行了细致研究。例如,“党建”的分类在《中图法》中为D6“党的建设”,下分“思想建设、组织建设、党员、整风整党运动”。随着时代的发展,“党的建设”还需要将“政治建设、制度建设、作风建设、反腐倡廉建设”补充纳入,且“整风整党运动”作为三级目录已经不合时宜,可入“作风建设”。

同时,红色文献平台对相关研究(图书、课题、论文、其他资源等)进行了汇聚,用户可通过一个平台直接获取到红色文献相关研究最新进展,拓展研究范畴。

5 未来人大图书馆红色文献建设与服务思考

5.1 弘扬红色精神谱系,深入挖掘延安精神

中国共产党在近百年奋斗历程中孕育了红船精神、长征精神、延安精神、抗战精神、大庆精神等红色精神谱系。这些红色精神拥有连贯的思想内核,鲜活生动、涵养后人。其中,延安精神具有承前启后的重大意义,它融会贯通并升华了之前党创造的精神成果,成为此后中国共产党奋斗的精神基础。

人大图书馆红色文献的特点之一是出版时间集中在延安时期和解放战争时期。从延安精神的视域出发,考察红色文献的分类,梳理红色文献版本的源流和传承,深入挖掘延安精神是未来人大图书馆红色文献研究的重要方向。例如,延安精神包含着马克思主义中国化的丰盛精神成果,因此我们可以从马克思主义中国化的角度,梳理马克思、恩格斯著作的译介、马克思主义日文版和俄文版译介状况,研究毛泽东思想的相关文献、中国共产党主要创立者和重要领导人的著作,再拓展至马克思主义中国化的其他文献[9]。

5.2 优化红色文献平台,构建知识图谱

目前中国人民大学红色文献平台实现了对多馆书目的统一检索,但是在书目数据标准化方面还需要继续改进。不同图书馆的红色文献数据格式各异,有MARC格式、DC格式,有的是Bibframe框架,需要在数据标准和共享方面进一步完善,例如采用关联数据技术实现数据的互联互通。

此外,平台虽能提供读者在线阅读,但其电子版全文的细粒度还不够。下一步,人大图书馆将对部分主题的红色文献电子全文进行OCR识别,将人物、时间、事件等知识内容颗粒化,以期构建知识图谱,实现红色文献内容上的知识挖掘。

5.3 创新红色文献宣传,助力教学科研

红色文献宣传推广是红色革命精神外化的有效手段。实地空间的红色文献展览是吸引师生的常规宣传方式,在社交网络发达的社会背景下,“微信”推文、“B站”视频宣传已经显示出了更强大的传播效应,人大图书馆将进一步创新和加强网络宣传方式。

此外,针对历史学院、马克思学院等有红色文献利用需求的学院,人大图书馆将借助学科馆员,对红色文献资源及红色文献平台进行有针对性的宣传和推广。

5.4 保护红色文献载体,开展再生性利用

红色文献产生于特殊年代,由于条件艰苦、环境限制等原因,在纸张和印刷等方面存在先天不足。在其后的流传过程中,又经历岁月销蚀、战火洗礼,文献的保存和保护条件较差,出现纸张酸化严重等问题。在对红色文献的研究利用过程中,如不能加强保护并及时修复破损,这些珍贵的历史文献将面临损毁。

对红色文献的整理与利用,要建立在对其原生性保护和再生性利用的基础之上。人大图书馆在已有古籍修复工作基础上,向学校申请研究基金,专门开展对红色文献的保护性利用,坚持不断优化红色文化存藏条件,探索修复新工艺和新技术,以“保护为基础,适度性干预,最大限度保留历史信息”为原则,推动红色文献保护和修复工作全方位、多层次开展。