肝硬化患者不同中医证型眼底体征*

2022-03-03李新宇王静敏廖林丽杨成昊彭俊彭清华

李新宇,王静敏,廖林丽,杨成昊,彭俊,彭清华,

1.湖南中医药大学,湖南 长沙 410208;2.湖南中医药大学第一附属医院,湖南 长沙 410007

肝硬化是由多种因素长期反复作用引起的,以弥漫性、进行性为特征的慢性肝损害,是肝癌发病率和病死率增加的危险因素之一[1-2]。肝硬化会造成血流动力学的改变,而眼底血管可早期反映全身血流动力学变化,故观察眼底血管变化有可能对肝硬化的早期防治起到重要作用[3-5]。

肝硬化属于中医“胁痛”“积聚”“癥积”“黄疸”“臌胀”等范畴。《素问·金匮真言论》曰:“肝开窍于目。”《秘传眼科龙木论》曰:“肝有病,则目夺精而眩。”故肝硬化患者会出现眼部变化,而观察肝硬化患者的眼底改变也属于中医目诊范畴。

本研究通过分析肝硬化患者的眼底改变特征,以期为肝硬化的临床诊治赋予新的功能,同时丰富中医目诊的研究内容。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2020年6月至2020年10月湖南中医药大学第一附属医院肝病科确诊为肝硬化的150例患者设为肝硬化组,同时选取同院体检中心的健康体检者70例作为对照组。肝硬化组男110例,女40例;年龄(52.01±8.55)岁。对照组男46例,女24例;年龄(49.37±13.13)岁。两组性别、年龄比较,差异无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。

1.2 病例纳入与排除标准纳入标准:①18~65周岁;②符合西医诊断标准[6]、具有眼底专科检查(眼底照相)的肝硬化患者。排除标准:①缺少眼底专科检查者;②妊娠、哺乳期妇女或者是精神病患者;③合并其他眼病疾病患者(如青光眼、白内障、视网膜脱离、视网膜静脉阻塞、玻璃体混浊等);④合并其他原发性疾病患者(如糖尿病、高血压等)。

1.3 方法

1.3.1 中医辨证分型根据采集的四诊资料,参照《肝硬化中西医结合诊疗共识》[7]及《非酒精性脂肪性肝病的中西医结合诊疗共识意见》[8],对所有肝硬化患者进行辨证分型。

1.3.2 眼底图像采集由受过眼科专科检查培训的研究生操作日本拓普康免散瞳眼底照相机(TRC-NM6S)、手持免散瞳眼底照相机(芬兰欧视博,Smartscope Pro)完成眼底图像采集。采集图像以单眼为单位,即患者只要单眼符合纳入标准即可入选;如双眼均符合者,以眼底改变显著者为主要研究眼;如双眼改变接近者,随机纳入1只眼。

1.3.3 眼底图像处理将原始的眼底照相调整为同一像素值,将同一像素值的图片导入Vessel Calibre Annotation Tool软件,可测量同一像素值下的血管管径。分别测量动静脉血管管径像素值,计算出视网膜动静脉管径比值(retinal arteriolar-tovenular ratio,AVR)。

血管测量原则:①选择距视盘边缘0.5~1.0倍视盘直径(papilla disc,PD)之间的环形区域作为测量区域[9];②选择管径相对均匀,走行无明显转折的主干眼底血管(颞上、颞下、鼻上、鼻下)进行测量;③避开动静脉交叉及分叉点;④尽量选择同级血管,并且血管走行较一致的动静脉;⑤测量3次取其平均值,3次测量点的位置尽量接近。

2 结果

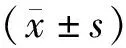

2.1 肝硬化患者中医证型分布情况经统计,150例肝硬化患者中实证62例、虚证32例、虚实夹杂证56例,其中实证中湿热蕴结证(40例)最多,虚证中脾肾阳虚证(17例)最多,虚实夹杂证为肝郁脾虚证(56例),在所有证型中人数最多,具体情况见表1。

表1 肝硬化患者中医证型分布

2.2 肝硬化患者眼底血管管径研究

2.2.1 肝硬化组与对照组患者眼底血管管径比较将测量所得的150例肝硬化患者的眼底动脉管径像素值、眼底静脉管径像素值及计算所得的AVR与对照组进行比较,结果为:肝硬化组与对照组的眼底动脉管径比较,差异有统计学意义(P=0.049<0.05),眼底静脉管径、AVR比较,差异有统计学意义(P<0.01)。主要变化为:肝硬化组眼底动脉管径变小、眼底静脉管径扩大、AVR变小,详见表2。

表2 肝硬组与对照组患者眼底血管管径比较

2.2.2 肝硬化不同中医证型组患者眼底血管管径像素值比较比较实证、虚实夹杂证、虚证3组的眼底血管管径,结果显示:3组的眼底动脉管径比较,差异无统计学意义(P=0.465>0.05),眼底静脉管径、AVR比较,差异有统计学意义(P均<0.01);实证组与虚实夹杂证组的眼底动脉管径比较,差异无统计学意义(P=0.619>0.05),眼底静脉显著扩张、AVR显著变小(P均<0.01);实证组与虚证组的眼底动脉管径比较,差异无统计学意义(P=0.216>0.05),实证组眼底静脉扩张较重(P<0.05),实证组AVR显著变小(P<0.01);虚证组与虚实夹杂证组的眼底动脉管径、眼底静脉管径、AVR比较,差异均无统计学意义(P均>0.05),见表3。

表3 肝硬化不同中医证型组患者眼底血管管径像素值比较

2.3 肝硬化患者眼底体征研究

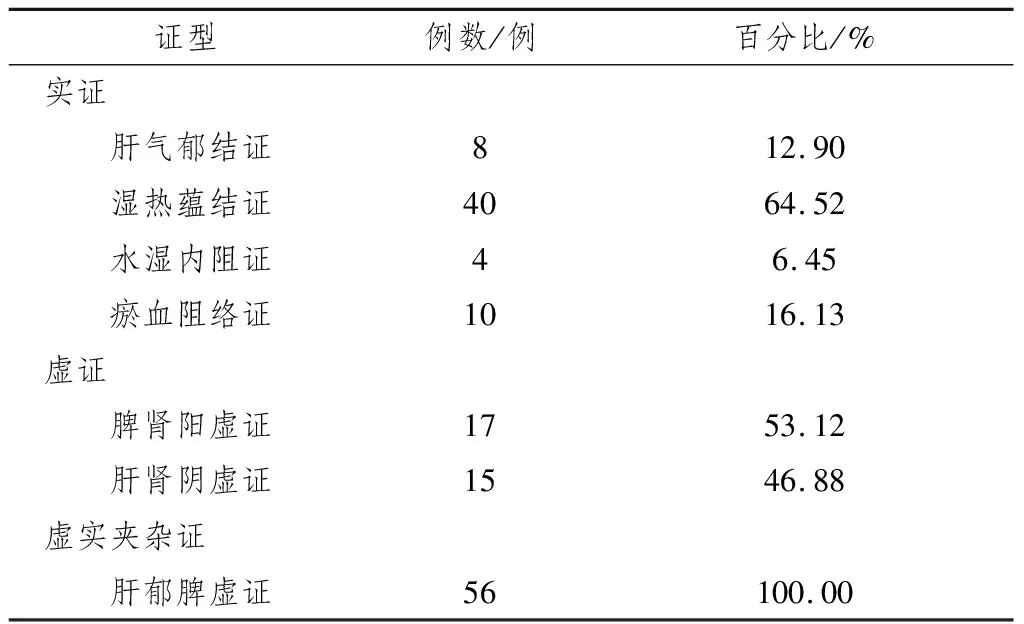

2.3.1 肝硬化患者眼底改变情况150例肝硬化患者中有133例出现眼底改变,占88.67%。肝硬化患者的眼底改变出现频率依次为:血管迂曲(87.33%)>AVR变小(68.00%)>眼底静脉扩张(63.33%)>血管粗细不均(46.67%)>眼底动脉变细(30.00%)>视网膜渗出(20.67%)>视盘旁静脉螺旋状弯曲(16.00%),见表4。

表4 肝硬化患者眼底改变情况 例

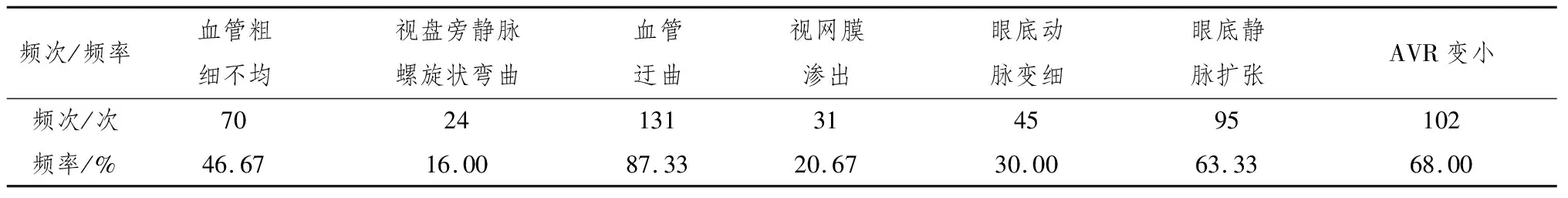

2.3.2 肝硬化不同中医证型的眼底体征分布情况眼底动脉变细(33.87%)、眼底静脉扩张(74.19%)、AVR变小(72.58%)在实证中所占比例最高;血管粗细不均(87.50%)、视盘旁静脉螺旋状弯曲(21.88%)、视网膜渗出(34.38%)在虚证中所占比例最高,且出现频率均为虚证>虚实夹杂证>实证;血管迂曲(91.07%)在虚实夹杂证中所占比例最高,详见表5。

表5 眼底体征的中医证型分布

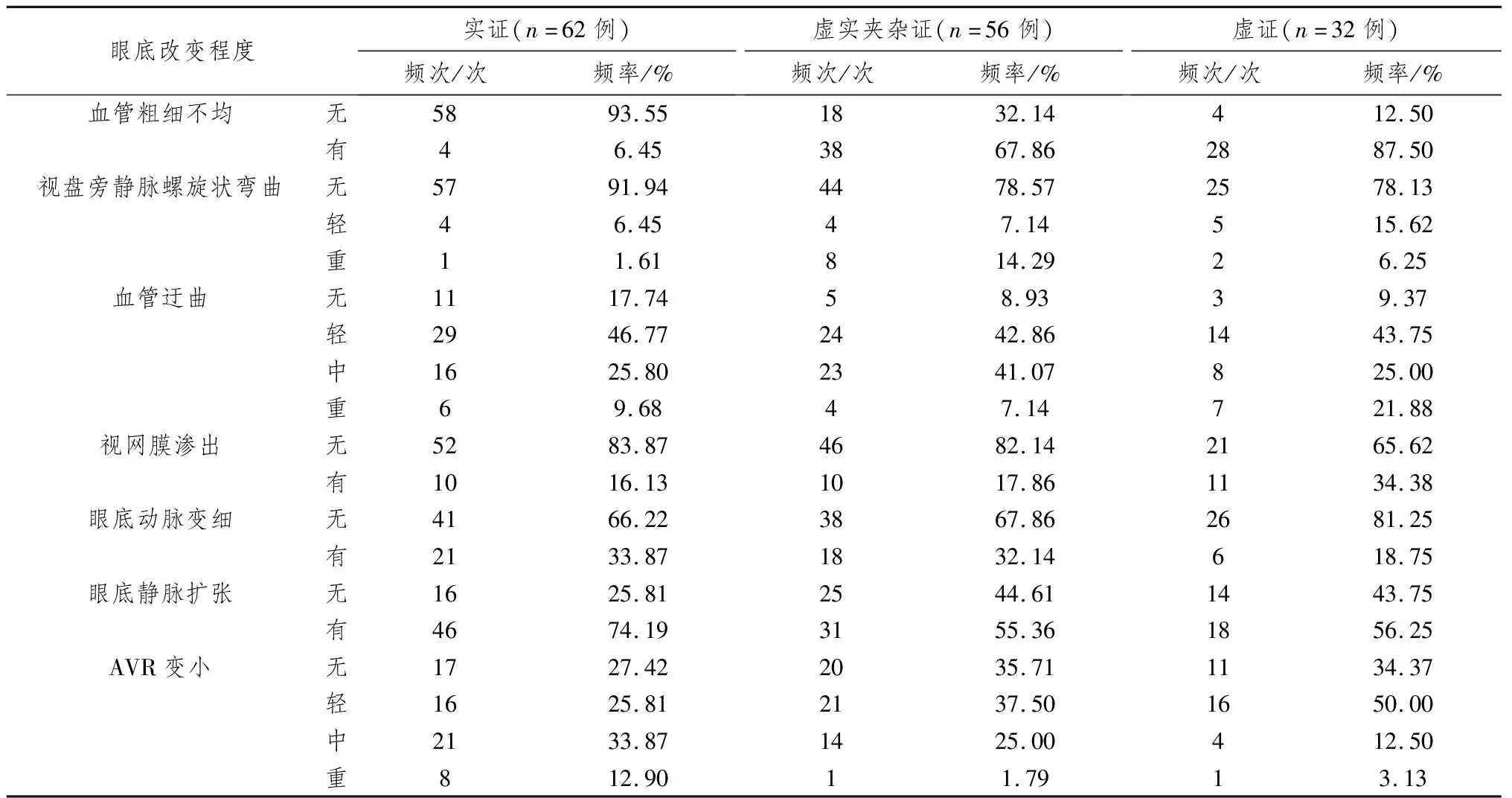

2.3.3 眼底改变程度在肝硬化不同中医证型中的分布实证组的眼底动脉变细、眼底静脉扩张、AVR变小程度最高;虚实夹杂证组的视盘旁静脉螺旋状弯曲程度最高;虚证组血管粗细不均、血管迂曲、视网膜渗出程度最高,详见表6。

表6 眼底改变程度在不同中医证型的分布

3 讨论

肝硬化的病机总体属本虚标实、虚实夹杂,病位多在肝、脾、肾,故所收集的病例中肝郁脾虚证出现频率最高。有研究发现,肝郁脾虚、湿热瘀血互结为乙型肝炎后肝硬化的核心病机[10]。肝郁脾虚证为Ⅰ、Ⅱ期丙型肝炎轻度肝纤维化的主要中医证型[11-12]。故纳入的150例肝硬化患者中肝郁脾虚证最多,这一分布规律基本符合事实。

早期研究发现,肝硬化患者眼底血管有一定异常,主要表现以视网膜静脉扩张、弯曲、动脉变细、AVR变小为主,少数患者出现视盘旁静脉呈螺旋状弯曲、视网膜渗出,且眼底血管变化与肝功能呈负相关,与门脉高压、门静脉内径、肝纤维化、食管静脉曲张破裂出血率呈正相关[13-15]。本研究通过手持免散瞳眼底照相机发现,肝硬化患者眼底变化比例为88.67%,眼底改变以血管迂曲、AVR变小、眼底静脉扩张、血管粗细不均、眼底动脉变细为主,少数患者出现视网膜渗出和视盘旁静脉螺旋状弯曲,这与早期研究的结果相符,可作为普遍规律应用于临床。

通过对实证、虚实夹杂证、虚证3组患者的眼底血管管径比较发现,实证组患者的眼底改变以眼底血管管径改变为主,主要表现为眼底动脉变细、眼底静脉扩张、AVR变小;虚实夹杂证组的眼底血管形态改变最为显著,表现为重度的视盘旁静脉螺旋状弯曲、血管迂曲(以中度为主);虚证组的眼底改变最多,包括高频率的血管粗细不均、视盘旁静脉螺旋状弯曲(以轻度为主)、视网膜渗出、重度的血管迂曲。

目前,关于肝硬化不同证型的眼底体征研究较少,以上研究证明肝硬化的眼底体征与中医证型有一定的关系,但其规律尚不足以作为普遍规律应用到临床,有待于进一步挖掘。肝硬化的目诊研究涵盖了眼表体征、眼底血管以及黄斑区视网膜、脉络膜厚度变化[16-17]。但目前对视网膜、脉络膜的相关研究较少,有待于进一步深入研究。扩大病例数量、通过大数据研究、结合数字化平台是推动肝硬化中医证型的标准化、客观化的有效方法,也是中医目诊研究的必经之路。

目诊是一种通过观察眼部神态、形状、色泽、分泌物和赘生物等改变来诊查全身疾病的诊断方法,为中医望诊的重要组成部分,体现了“司外揣内”“见微知著”的基本原理[10]。眼底作为活体可直接观察到的唯一终末血管组织,是目诊最重要的观察内容,是客观反映机体生理、病理状况的重要指标[11]。眼底体征是中医目诊的延伸。本研究也发现眼底体征在肝硬化患者中的分布是有一定规律的,进一步证明了目诊对肝硬化的临床价值。