论启功对陈垣“师笔”说的阐扬

2022-03-03李洪智高淑燕

李洪智 高淑燕

[摘要] 史学名家陈垣是启功的老师,他虽不以书法名于世,但对书法颇有独到见解,这些见解对启功产生了重要的影响,“师笔”说即是其中之一。启功对陈垣的“师笔”说既有继承,也有发扬,阐述得细致而周延,使得此说无论在理论层面还是在实践层面均臻至完善,成为启功书法理论的核心,得到了书法界的广泛认同。

[关键词] 启功 陈垣 “师笔”说 墨迹 碑帖

启功曾作《夫子循循然善诱人》一文纪念他的老师陈垣。文章分为八个部分,详细介绍了陈垣的为人、为学及教育思想。陈垣逝世时,启功撰写挽联“依函丈卅九年,信有师生同父子;刊习作二三册,痛余文字答陶甄”,足见师生情谊至深。陈垣(1880—1971),字援庵,又字圆庵,广东新会人,著名历史学家、教育家,在元史、宗教史、文献学等领域都有着精深的研究,成果卓著,曾任辅仁大学、北京师范大学校长。“陈垣在选聘师资的同时,十分注意发现人才,培养人才,其中最为人们津津乐道的是发现和培养启功。当年启功只上过中学,没有正式工作,傅增湘把他介绍给陈垣。陈垣看了他的作品后,非常欣赏,认为‘写作俱佳’,就介绍他到辅仁附中教国文。两年后,附中认为他没有大学文凭,将他解聘。陈垣又将他安排在辅仁大学美术系任教,也因为没有文凭被再次解聘。陈垣认准启功是可造人才,就将他安排在自己身边,教大学一年级国文。启功以自己的努力和出众的才华,成为文史两系很受欢迎的教师。”[1]

陈垣虽然并不以书法闻名于世,但非常重视书法的习练。1942年6月,他在辅仁大学教育科学研究会上发表讲话,题目为《艺舟双楫与人海》。他说:“孔子平日所雅言的就是教学生写字。俗语说得好,字乃文之衣冠,又说先敬罗衣后敬人,可知一文到手,字先入眼,字好是最要紧的。”[2]陈垣流传至今的书迹以行书文稿、信札为主。总体来看,陈垣的书法风格乃是基于个人的审美理想所形成的,有所取舍地取法米芾、董其昌以及清代学人手迹,处处流露出学者书法所特有的谨严、清新和雅逸。不仅如此,陈垣还对书法有着独到的见解。他的一些书学观点直接影响到了启功,其中最具代表性的就是“师笔”说。

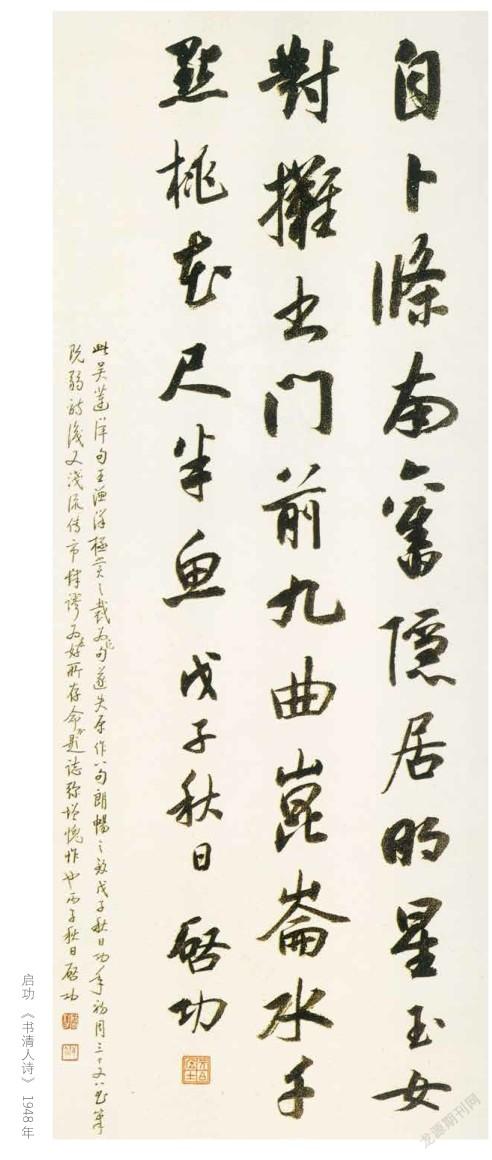

启功在回忆文章中这样评价陈垣:“对于书法,则非常反对学北碑。理由是刀刃所刻的效果与毛笔所写的效果不同,勉强用毛锥去模拟刀刃的效果,必致矫揉造作,毫不自然。我有些首《论书绝句》,其中二首云‘题记龙门字势雄,就中尤属《始平公》。学书别有观碑法,透过刀锋看笔锋’‘少谈汉魏怕徒劳,简牍摩挲未几遭。岂独甘卑爱唐宋,半生师笔不师刀’,曾谬蒙朋友称赏,其实这只是陈老师艺术思想的韵语化罢了。”[3]本文所谓的“师笔”说,即源于启功所作诗句“半生师笔不师刀”。

所谓的“笔”是就历代流传至今的古人法書墨迹而言的,而“刀”则指的是经过刀刻步骤的碑石、枣木板上的字迹,也就是所谓的碑和帖。“师笔”说表面上看来是主张学习书法应该以墨迹为范本,实则涵盖着碑帖观。换言之,我们所讨论的“师笔”说离不开对“刀”的认识。由此,笔者将从对墨迹、碑帖的看法以及取法等方面去探析启功对陈垣的“师笔”说的继承和发扬。

安徽大学出版社出版的《陈垣全集》第二十三册中包含了陈垣写给三子陈约的书信,其中关于书法的话题占了不小的比重,尽管较为零散,但仍可以大致梳理出陈垣关于碑帖、墨迹的看法。需要说明的是,陈垣所说的“帖”往往是就墨迹本而言的,如1936年6月16日他在三子陈约6月7日的来函中批复道:“博来信言汝有《书道全集》第五卷,是否?其中最精者为《丧乱》《哀祸》二帖,皆非中国人所藏。多看自有进益。” [4]这里所谓“《丧乱》《哀祸》二帖”皆为墨迹本。相比较而言,启功关于法书墨迹、碑帖的论述要丰富得多,不但有专文阐析,而且其他文字中也多有涉及。具体来说,陈垣与启功对“刀”(碑、帖)和“笔”(法书墨迹)的讨论主要集中在以下三个方面。

(一)“师笔”胜于“师刀”

陈垣对碑刻、墨迹的态度很鲜明——学石刻不如学墨迹,写北碑易于写帖(墨迹)。1936年11月15日,陈垣在陈约来函中的“而由此窥见其下笔之次序,驳接痕迹婉然,则得益已非浅鲜”几句旁批复道:“学古人书贵有墨迹者,正为此也。”[5]1937年3月7日,他在写给陈约的信中说:“且字最要紧看墨迹,从前英敛之先生最不喜欢米,我谓先生未见米真迹耳。后见宫内所藏米帖,即不轻米矣。徐世昌总统写一辈子苏,皆是木板翻刻的,老始见真迹及影本,遂稍进步矣。”[6]1937年3月25日,他在批复陈约来函时说:“但甚欲汝见见人家所写笔迹。笔迹总胜于刻石者,有笔锋可寻也。”[7]陈垣在家书中明确表示不许陈约学习北碑:“魏《元始和墓志》二。魏《元彦墓志》一。此二种所谓北碑也。有友喜欢,可以赠之,自己不必学也。”[8]后来直到1948年11月9日,陈垣在家书中仍不厌其烦地强调墨迹本胜过刻本:“我有冯承素摹本《兰亭》,又有米南宫《蜀素帖》,未知从前已寄你否?如未寄过,可再寄。有此,胜过所有刻本《兰亭》。”[9]

陈垣之所以坚持这种观点,当然是基于墨迹的优点,而其优点恰是通过碑帖的欠缺所反衬出来的。陈垣在家书中简要地叙述了从墨迹到上石再到拓本,乃至剥落、翻刻的过程:“一、墨迹,二、石刻,三、拓本,四、剥落,五、又剥落,六、翻刻,七、又翻刻……石刻已是二传,翻刻又翻刻,不知经过若干传,其去始祖也远矣。”[10]由于是书信,其中细节不便展开,不过从中已足够令人了解碑帖距离墨迹愈来愈远的过程。出于这一缘故,陈垣主张“师刀”不如“师笔”:“翻刻者多,隔三四度手,不如学人墨迹。”[11]陈垣认为,历史上的一些名家名帖由于再三翻刻,已然不能反映书家风格的本来面目:“《乐毅》《黄庭》,翻刻者再,故收笔钝,非右军书本来如此也。”[12]

陈垣对有“特别形象”的字体(如章草)或书风(康有为、张裕钊的风格等)尤为反对,认为其非正宗,不足贵。[13]然而有趣的是,他对碑刻中同样有着“特别形象”的《天发神谶碑》却网开一面:

近得一原刻《神谶碑》,剥落虽甚,神气尚存,较之广州重刻本,相去天壤矣。但不睹广州重刻本,亦不知此本之佳也。[14]

即早见东塾(陈澧)篆六言一对,写《神谶》,甚精,系甲戌先生六十五岁作。比日前付粤之钟山陈澧篆册(此册不可学)远胜之矣……虽日写《神谶》,然与影印之座右铭又不同,精品也。[15]

东塾(陈澧)篆联照片已见否?觉得如何?告我。此学《神谶》而青出于蓝者也。此之谓善学,亦谓之善变。[16]

究其原因,恐怕是陈垣对乡贤的偏爱。陈垣喜欢收藏清代学人手札、书作,尤其对粤籍学人书迹情有独钟,特别推重陈澧(世称“东塾先生”)的墨迹。他在1956年5月21日致尹炎武的书信中说:“五月十五日手书并钱竹汀题吕孝子《孝行图》卷照片,谨奉到,谢谢……如三十年前则必追求此钱大昕题跋,但今昔异尚,今惟吾家东塾墨迹尚不断收罗。未识此等遗迹,海上间有流传否?”[17]笔者曾作过统计,《陈垣全集》第二十三册所收书信中提及陈澧书迹多达二十余次。因陈澧擅写《天发神谶碑》,所以尽管此碑甚有“特别形象”,陈垣还是因爱屋及乌而破例了一回。不过,其中所谓“善学”“善变”向我们透露出了学碑的前提条件。

由于受到陈垣影响,加上自己刻苦学书,启功写出了“半生师笔不师刀”的诗句。至于“师笔不师刀”的缘由,启功进行过充分的阐释。他在文章中时时强调碑刻上由于各种原因而造成的欠缺,现略举数端如下。

1.刊刻导致失真

启功认为,经过刊刻的字迹有别于书写原貌,刊刻技艺的高低决定了刻后字迹与书丹的差别程度:

这种通过刊刻的书法,一般有两种类型:一种是注意石面上刻出的效果,例如方棱笔划(画),如用毛笔工具,不经描画,一下绝对写不出来,但经过刀刻,可以得到方整厚重的效果。这可以《龙门造像》为代表。一种是尽力保存毛笔所写点划(画)的原样,企图摹描精确,做到“一丝不苟”,例如《升仙太子碑额》等,但无论哪一类型的刻法,其总的效果,必然都已和书丹的笔迹效果有距离、有差别。[18]

以龙门造像题记为代表的“方笔”类碑刻本来就力图刻出与日常书写不同的效果,失真是毫无疑问的。再如摩崖,启功认为受限于地势及石质,“纵有佳书,每乏精刻,如褒斜诸石是也”[19],即使是那些努力刻出书写原貌的也难以如愿,这与刊刻的步骤相关:“宋元以来书家把碑文写在纸上,刻者用薄纸从正面按笔划(畫)周围钩出,再用白粉钩那白纸的背面,再把白粉笔划(画)轧在石面上加以刊刻。这类刻法都容易走却墨迹的原形。”[20]启功更是常常通过墨迹与刻帖的对比来证明二者的优劣,如其在《论书绝句》中这样评价《丧乱帖》:“《丧乱帖》笔法跌荡,气势雄奇。出入顿挫,锋棱俱在,可以窥知当时所用笔毫之健。阁帖传摹诸帖中,有与此帖体势相近者,而用笔觚棱转折,则一概泯没。昔人谓,不见唐摹,不足以言知书,信然。”[21]再如,启功评价隋人章草《出师颂》时说:“墨迹本有残损之字,有笔误之字,丛帖本中,处处相同,故知其必出一源。余所见各帖本笔划(画)无不钝滞,又知其或出于转摹,或有意求拙,以充古趣,第与墨迹比观,诚伪不难立判焉。”[22]启功还比对过《兰亭序》的摹本与刻本,依照二者之间的区别来证明墨迹的优长,[23]兹不赘述。

如果说出现失真效果通常仅是就笔画之“形”而言,那么启功还进一步提出了墨色的问题:“碑版法帖,俱出刊刻。即使绝精之刻技,碑如温泉铭,帖如大观帖,几如白粉写黑纸,殆无余憾矣。而笔之干湿浓淡,仍不可见。学书如不知刀毫之别,夜半深池,其途可念也。”[24]启功以“夜半深池”打比方,苦口婆心地告诫人们,若不辨“刀”“笔”,则学书之路堪忧。

2.刻帖失误

启功在《从〈戏鸿堂帖〉看董其昌对法书的鉴定》一文中分六点详细说明了《戏鸿堂帖》存在的各种失误:一是拼凑失误;二是不管避讳缺笔;三是既不管避讳的改字,又公然污蔑他人;四是把临本《集王羲之圣教序》认为是怀仁刻碑的底本;五是楷书《千字文》不是欧阳询的原迹;六是其他有疑点的笔迹风格。《戏鸿堂帖》其实可以看作古代刻帖的一个缩影,因为相同类型的问题也存在于其他刻帖之中。不仅如此,启功还揭示了出现这些问题的根本原因,即眼力和学识不足:

在三百年前的时代,有手工摹刻各种法书,绝非短促时间所能完成。一部丛帖中的许多件底本,也非同时所能聚集。主持编订的人如文氏、董氏,也绝非同时或短时便可决定全部底本的选择。那么刻帖的过程中,可能经历了一个人半生的时间。一个人的见解,前后会有差异,眼力也会有进退。一部大丛帖中夹杂了伪迹并不奇怪,而且也是情理之中的事。但董其昌的《戏鸿堂帖》是他成名后所刻,出现了明显的失误,就不能不负鉴定眼力不高和学识不足的责任了,至少也要算粗心大意的![25]

3.捶拓、刷裱导致失真

碑刻只有通过捶拓、刷裱之后方可流传开来。不过,这两个步骤又会给碑刻造成新的损失:

刻在碑上的字,经过历代捶拓,至今石面已经磨下了一层。拓出的字迹,不但有些笔划(画)已经损缺,即是那些没有损缺的笔划(画),边上也呈现模糊而不准确的形状,有的笔划(画)瘦削,成了一根根的火柴,完全失去了笔写的样子……[26]

古碑出土时,点画饱满,而拓手每潦草不精。迨石既刓敝,始以佳纸淡墨谨慎追取,得其半,已失其半,譬如五鼎之祭,莫及亲存矣。[27]

石面刻的笔划(画)肥瘦,是原字的真像,铺纸捶按,纸陷入笔划(画)的石槽中,纸上加墨,便成白字。揭下纸来,从纸背看,笔划(画)都成凸出的皱折,一经刷裱,皱折全平,笔划(画)也就拉肥,对原字来说,也就失真了。[28]

上文说过,陈垣在家书中简略地罗列了从墨迹到反复翻刻的步骤以说明石刻不可学,而启功则尽力将其间的细节加以补充,甚至连拓手的工作态度都考虑进去了。似这般将碑刻及拓本的诸多问题摆在读者面前,如何取法自然要三思而后行了。

事实上,“师笔”胜于“师刀”并非新论,宋代米芾就曾说过:“石刻不可学,但自书使人刻之,已非己书也,故必须真迹观之,乃得趣。”米芾在这里不仅申明了自己的观点,而且给出了一个合理的解释。不过,关于学习墨迹的原因,陈垣和启功阐述得更加清楚而完备。启功有时会运用非常活泼的表达方式证明自己的观点:“仆于法书,临习赏玩,尤好墨迹。或问其故,应之曰:‘君不见青蛙乎?人捉蚊虻置其前,不顾也。飞者掠过,一吸而入口。此无他,以其活耳。’”[29]他借助这样的比喻,使自己的观点变得通俗易懂且生动有力,令人印象深刻。

(二)“刀”的价值

陈垣虽然推崇法书墨迹,但并未否定碑刻的价值。他认为,“(《澄清堂帖》)木刻比石刻进步,不过气味不甚同耳”[30]。他的意思是,虽然都是刀刻字迹,但是由于载体不同,木刻优于石刻。陈垣认为,木刻与石刻的“气味”不同,石刻并非绝对不可观。“日间逛厂甸,魏《石经》尚见过一份,双勾《碣石颂》不再见,不可因其刻本以为易得也。板绝后则可遇而不可求矣。”[31]这里强调的是绝版刻本的资料性。由于陈垣并无专门论述书法的文章,所以相关观点较少。

启功在他的文章中明确承认了碑帖的价值,而且从多方面对其价值进行了说明,其中包括书法艺术的价值。在他看来,碑帖是制作古代书法复本的重要方式:

从前有人称碑帖拓本为“黑老虎”。这个语词的涵义,是不难寻味的。但我们不能因此迁怒而无视法书墨迹和碑帖本身的真正价值。[32]

先从书法看,古碑中像唐宋以来著名的刻本,多半是名手所写,而唐以前的则署名的较少,但字法的精美多彩却是“各有千秋”。帖更是为书法而刻的,所以碑帖的价值、字迹的美好,先占一个重要地位。[33]

刻法、拓法的精工也值得注意,看从汉碑到唐碑原石的刀口,是那么精确,看唐拓《温泉铭》几乎可以使人错认为是白粉所写的真迹。古代一般的碑志还是直接写在石上,至于把纸上的字移刻到石上去就更难了,从油纸双勾起到拓出、装裱止,要经过至少七道手续,但我们拿唐代僧怀仁集王羲之字的《圣教序》、宋代的《大观帖》、明代的《真赏斋帖》《快雪堂帖》等来和某些墨迹中的字作比较,会发现这些刻帖都是非常忠实墨迹的,有的甚至除了墨色浓淡无法传出,其余几乎没有两样。这是我们文化史、雕刻史、工艺史上成就的一个组成部分,是不应该忽视的。[34]

至于帖类里,更是收罗了无数名家、多种风格的字迹。从书法方面看,自是丰富多彩。尤其许多书迹的原本已经不存,只靠帖来留下个影子。[35]

尽管墨迹胜于碑帖,但在法书墨迹难得一见的古代,碑刻在传播书法方面毕竟发挥了无可替代的作用。碑帖汇集了历史上众多名家的书作。对如今已经散佚的那些书作来说,碑帖更具重要的“留影”价值。

另外,即使是北碑,启功也认为如《张猛龙碑》一类既有笔意又见刀痕者,反而呈现出一种特殊的韵致:

北朝碑率镌刻粗略,远逊唐碑。其不能详传毫锋转折之态处,反成其古朴生辣之至。此正北朝书人、石人意料所不及者。张猛龙碑于北碑中,较龙门造像,自属工致,但视刁遵、敬显隽等,又略见刀痕。惟其于书丹笔迹在有合有离之间,适得生熟甜辣味外之味,此所以可望而难追也。[36]

“味外之味”的得来在于“刀”的参与,而启功以一个“略”字限制了“刀”的份额,这意味着绝非所有碑刻皆可达至这般“可望而难追”的境界。

(三)如何“師刀”

在印刷技术如此高超的现代社会,人们学习书法已不再依赖于刻帖,可以很容易地得到前人所未尝得见的真迹影印本。不过,历史上流传至今的书法经典绝非全然是墨迹,因而我们在“师笔”之余也无法避免要“师刀”。那么,如何取法碑刻?陈垣曾评价李瑞清写碑:“清道人写北碑,并其剥落嶙峋之处亦效之,遂成恶札,此大不可也。”[37]他非常反对李瑞清连同“剥落嶙峋之处”这一照单全收的学习方法。碑刻本来已非书丹原貌,再把因风化、损毁而造就的斑驳样貌一同临写下来,虽然用功颇深,但去古较远,可谓南辕北辙。在致三子陈约的书信中,陈垣屡次提及清人黎简:

如果想学隶书,现在已有机会矣。前日检出黎二樵隶书一册,甚佳,可以从此入手,渐追汉隶。[38]

隶先于二樵墨迹入,次学《华山》,学残石,均可,比写行草易得多。[39]

专习黎墨迹一种,数月后乃他习则易成……所谓他习者指他种隶也。[40]

所以属汝从黎入手者,一因家中旧藏此帖,二因系墨迹,三因系粤名家,四因从此入手,谅不至学坏。[41]

陈垣再三说明,可以通过学习黎简隶书入手,借此上溯汉隶。其这一认知的底层逻辑仍然是师法墨迹胜于碑刻,因为黎简的隶书是真迹,可以学得用笔的方法,而汉隶是碑刻,待掌握用笔方法之后,再广泛取法汉碑,可视为一条稳妥的学习隶书的路线。不仅学习隶书如此,陈垣还主张陈约依此路径学习篆书:“《峄山碑》系正宗,但因系重刻,入手总不如江(永)篆之便。颇嫌其近于机械,而无笔势之可言也。”[42]

启功虽有“半生师笔不师刀”的诗句,但面对不得不“师刀”的情况,他指出学书须具有“透过刀锋看笔锋”的能力。可这谈何容易?就连启功自己在学书过程中也遭遇过这样的曲折:“所学只是在石头上用刀刻出的字迹,根本找不出下笔、收笔的具体情况。”[43]经过多年的研磨,启功提出了一个绝佳的解决方案:“运笔要看墨迹,结字要看碑志。”[44]寥寥两句,既是对陈垣相关主张的高度概括,也提出了自己的独到见解。那么,碑志的运笔从何处借鉴?启功说:“六朝碑志笔法,可于高昌墓砖墨迹中探索之。”[45]这一问题迎刃而解。启功对近世西域出土的魏晋人墨迹也给予了高度评价,如“楼兰出土残纸甚多,其字迹体势,虽互有异同,然其笔意生动,风格高古,绝非后世木刻石刻所能表现,即唐人响拓,亦尚有难及处”[46]“临枣石翻摹之阁帖时,能领会晋纸上字,用笔必不钝滞”[47]。

启功还通过研究提醒人们,学习碑刻要掌握相关知识,以避免“师刀”带来的副作用。以《集王羲之书圣教序》为例,其在王羲之真迹至今一字不存的情况下,成为汇集王羲之行书字形的一座宝库,如若追踵山阴,则非临不可。启功在《〈集王羲之书圣教序〉宋拓整幅的发现兼谈此碑的一些问题》一文中指出了此碑中一些字的问题。例如,“正”“旷”二字皆为王羲之家讳,[48]而古人对家讳的避忌异常严格,所以启功说:“我认为碑上的‘正’字或是从形近的字修改加工而成的,‘旷’字或是用‘日’字、‘广’字拼凑而成的。如果都不是这样来的,那便是伪迹。”[49]这一看法在逻辑上无懈可击,意味着这两个字确实存在问题,尤其是“旷”字,其左、右部件之间缺乏必要的让就配合。很显然,学书者如果缺乏相关知识,临习时必然亦步亦趋。这样一来,误会王羲之的结字能力也在所难免。

无论是陈垣还是启功,“师笔”说都是他们学术思想的一个组成部分。透过此说,我们可以很清晰地看出两位先生在为学上的一些共性。笔者认为,其中有三点极为突出。

(一)学问精湛,善于钻研

两位先生的学问都不仅限于一个方面。陈垣不仅是史学界的泰斗,而且是著名的教育家,著有《元西域人华化考》《史讳举例》《通鉴胡注表微》等。启功则是北京师范大学古典文献学的教授、博士研究生导师,在书画鉴定、诗词创作等领域卓有成就。由于两位先生在多个领域有着深厚的学术功底并善于融会贯通,故而在许多问题上有着独到的见解。

启功的钻研精神其实在相当程度上源于陈垣的教导。《夫子循循然善诱人》一文详细提及了陈垣如何利用一切可能启发学生,鼓励他们在夯实学问功底的基础上努力开动脑筋思考,做到发现并解决问题。我们认为,恰恰是在这种研究精神的指引下,启功对陈垣的观点进行了拓展和发扬,使得“师笔”说更加完满、周延。另外,启功还有许多涉及碑帖版本真伪、优劣方面的论述,其实都是其“师笔”说的有力支撑,本文不再赘述。

(二)破除迷信,独持己见

陈垣与启功学问精湛而善于钻研,这是做到师古不泥的一个重要条件。然而,仅仅如此还不够,我们无法否认有更多的人同样学问功底扎实,有能力对古贤的一些观点产生怀疑,然而确实很少有人敢于“独持己见”。可见,有不迷信前人的勇气是至为可贵的。沈尹默说过:“我那时慑于碑学家们的大名,丝毫不敢有自己的思想,对于唐碑绝不在意。”[50]

众所周知,由于种种原因,清代兴起了所谓的碑学思潮,六朝碑版所呈现出来的雄强、质朴得到了一部分书家的青睐。康有为在《广艺舟双楫》一书中总结碑有“十美”,可谓对碑推崇备至。陈垣出生于清末,正是碑学思想大行其道之时,然而陈垣却能不为所动,不被碑学风潮所裹挟,始终保持一种客观冷静的态度,明确表示学习墨迹胜于碑刻,着实令人钦佩。

同那些对“师笔”说加以阐扬的具体观点比较起来,启功从陈垣那里继承而来的不迷信前贤的精神更为重要。他在文章中说过:“董其昌官职高,名气大,书法和文笔都好。评书论画有专著,古书画上也多有题跋,于是即使偶有失误,也没有人敢于轻易怀疑,更谈不上提出指摘了。”[51]启功作有《从〈戏鸿堂帖〉看董其昌对法书的鉴定》一文,指出董其昌因眼力及学识而导致此帖存在诸多失误,言之凿凿,铿锵有力,足以说明问题。

啟功破除迷信的精神不仅表现在书法理论层面,而且体现在其学术研究所涉及的方方面面。张廷银对启功论学术思想的谈话录音进行整理之后,总结道:“他首先不迷信从古到今的一些格套说法,注意从某一学术流派的创始人及其最原初的著作中寻找最接近原始面貌的思想。”[52]

(三)思考周全,持论严密

尽管明确主张师法墨迹,陈垣也认为学习墨迹应该有所选择,并非任何墨迹都值得取法。“伪《游目帖》不足观,不能与《丧乱帖》及《九月十七日帖》《奉橘帖》等相提并论。”[53]“(《丧乱帖》)此是第一流,米南宫即由此出。”[54]无疑,这样的补充使得“师笔”说更加周延。相较碑刻而言,启功虽然更推崇摹本,但是也通过文章提醒读者:“摹手有工有拙,且有直接钩摹或间接钩摹之不同,因而艺术效果往往悬殊。”[55]碑刻虽然不能完全反映书丹的原貌,但启功屡次称碑刻的样貌为一种别样的“艺术效果”,而且认为若能将“刀锋”通过毛笔提炼到纸上,也可视为一种新鲜的书法风格:

我们知道,石刻必用纸墨拓出才能更清楚地看出字迹,那么一件碑刻除书者、刻者的功绩外,还要算上拓者和装裱者的功绩。至于古代石刻因年久字口磨秃,拓出的现象,又构成另一种艺术效果。[56]

某一个艺术品种的风格,被另一个艺术品种所汲取后,常使后者更加丰富而有新意。举例来说,商周铜器上的字,本是铸成的,后人把它用刀刻法摹入印章,于是在汉印缪篆之外又出了新的风格。又如一幅用笔画在纸上的图画,经过刺绣工人把它绣在绫缎上,于是又成了一种新的艺术品。如果书家真能把古代碑刻中的字迹效果,通过毛笔书写,提炼到纸上来,未尝不是一个新的书风。[57]

显然,这样的表述避免了所持观点陷入偏颇。不过,“提炼”一词也提醒了我们,新书风的出炉并非易事。

总体来看,陈垣的学术研究集中在史学、文献学领域,并未专门撰写书法理论方面的文章,所以关于“师笔”说的阐述并不充分,这不能不说是一种缺憾。而启功则不同,他在书法理论及书法史研究方面均投入了大量精力,相关著述不下四十万字,与“师笔”说相关的文字所占比重更是极大,所以我们可以认为,启功继承并发扬了陈垣的“师笔”说。以下再举几例加以说明。

陈垣在家书中屡次建议陈约可以通过清代黎简的隶书上溯汉碑(笔者按:选择这种办法是限于各种条件下的权宜之策),而启功则主张通过地下出土的与古碑帖时代相同或相近的墨迹材料去领会其精神。具体来说,可以通过汉代简牍墨迹去学习汉碑、通过西域简纸墨迹学习刻帖中属于魏晋的部分、结合唐人写经墨迹去学习唐碑等。很显然,这种办法更为实用,也更为科学。启功还打了一个比方来证明自己的观点:“譬如画像中虽须眉毕具,而謦欬不闻,转不如从其弟兄以见其音容笑貌也。”[58]通过某人的兄弟去想象他的样貌,较之画像要更为直观而生动。同理,通过同时代的墨迹去领会碑帖的神采更加合理而有效。

再如,前文曾提及,在陈垣看来,张裕钊的书法属于有“特别形象”者,不足贵。启功也有专门评价张裕钊书法的文字:

张廉卿书,吾初病其斧凿痕太甚,如观吞刀吐火,使人心悸不怡。继见其未尝无沉着痛快处,如听口吃人诉冤,虽期期艾艾,亦自有其情理在。近又觉其盲行跛履,纵或自如,以视长驻阔步者,终自有别。盖当时罕见古人墨迹,书家误为刀痕所惑,欲以毛锥奏利刃之功,宜其以僵直为庄重,以喑哑为沉默也。[59]

康有为盛赞张裕钊书为“千年以来无与比”(《广艺舟双楫》)。启功则不以为然,甚至将张氏书风戏称为“烟灰缸体”。上面这段话出自启功为他人所存张裕钊书诗册所作跋语,从处世的角度出发,启功自不便全盘否定,不过仍然在诙谐幽默中充分表达了自己的观点,从根源上揭示了陈垣所谓“特别形象”的来历乃“误为刀痕所惑”的结果。這实际上恰恰是运用从老师那里继承来的“师笔”说来阐释的,足见启功已经将这个理论运用得驾轻就熟。

另外,关于《黄庭经》《乐毅论》等所谓王羲之的小楷帖,陈垣认为皆一再翻刻,收笔钝,已然不是王书本来面目。启功对此有着更为细腻的论述:

《黄庭经》《东方朔画像赞》《乐毅论》等小楷帖,先不论其是否王羲之书,即其摹刻之余、点画形态,久已非复毛锥所奏之功。以其点画既已细小,刀刃不易回旋,于是粗处仅深半黍,而细处不逾毫发。迨捶拓年久,石表磨失一层,于是粗处但存浅凹,而细处已成平砥,及加蜡墨,遂成笔笔相离之状。譬如“入”字可以成“八”,“十”字可以成“卜”。观者见其斑剥,以为古书本来如此,不亦慎乎。[60]

明人少见六朝墨迹,误向世传所谓晋唐小楷法帖中求“钟、王”,于是所书小楷,如周身关节,处处散脱,必有葬师捡骨,以丝絮缀联,然后人形可具。故每观祝希哲小楷,常为中怀不怡。而王雅宜画被追摹,以能与希哲狎主齐盟为愿,亦可悯矣。[61]

这里不仅详细说明了如今所见“钟、王”小楷刻帖笔画支离面目形成的缘故,而且具体以祝枝山、王宠为例证明了以此类刻帖为宗会产生严重后果。

笔者认为,陈垣对碑帖墨迹看法的形成,根本原因在于他“务实求美”的主张。陈垣在家书中屡次强调行书最美、最实用,因而他对墨迹的推重很大程度上缘于对行书的偏爱。而且,在大多数情况下,他写的都是小字,流传至今的陈垣遗墨可资证明。小字行书的细致、笔画之间的连带关系,只有在墨迹之中方能有清晰的体现,而这些微妙之处本来在木板、石头上就难以传达,更不要说屡经翻刻了。所以,陈垣的书学观点本质上是一种基于实用书写的理论。而启功则有所不同,他不仅在书法艺术上取得了卓越的成就,精于楷、行、草书,形成了独树一帜的“启功体”,而且在书法理论方面有着更为深入的研究,视野也更为宏阔。基于此,启功将“师笔”说发展成为一个完善的理论。前文曾提及,“师笔”说并非新论,在陈垣之前,屡有先贤主张师法真迹,然而均未能细致展开,只有到了启功这里,此说才真正完备,并成为启功书法理论的核心。如今,“师笔”说已经被书法界广为认同。

注释

[1]邓瑞全.陈垣与北京师范大学[J].教学与教材研究,1994,(4):38.

[2]陈垣.陈垣全集[M].合肥:安徽大学出版社,2009:818.

[3]启功.夫子循循然善诱人[M]//启功丛稿·题跋卷.北京:中华书局,1999:19.

[4]同注[2],650页。

[5]同注[2],680页。

[6]同注[2],701页。

[7]同注[2],706页。

[8]同注[2],695页。

[9]同注[2],748页。

[10]同注[2],688页。

[11]同注[2],689页。

[12]同注[2],727页。

[13]同注[2],683页。

[14]同注[2],696页。

[15]同注[2],697页。

[16]同注[2],704页。

[17]同注[2],153页。

[18]启功.从河南碑刻谈古代石刻书法艺术[M]//启功丛稿·论文卷.北京:中华书局,1999:138.

[19]启功.论书绝句[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1997:44.

[20]启功.《启功三帖集》前言[M]//启功丛稿·艺论卷.北京:中华书局,2004:210.

[21]同注[19],9页。

[22]同注[19],76页。

[23]同注[19],10—11页。

[24]启功.论书札记[M]//启功丛稿·艺论卷.北京:中华书局,2004:150.

[25]启功.从《戏鸿堂帖》看董其昌对法书的鉴定[M].启功丛稿·论文卷.北京:中华书局,1999:128.

[26]启功.《集王羲之书圣教序》宋拓整幅的发现兼谈此碑的一些问题[M]//启功丛稿·题跋卷.北京:中华书局,1999:126.

[27]启功.淡拓《马鸣寺碑》跋[M]//启功丛稿·题跋卷.北京:中华书局,1999:286.

[28]同注[26],128页。

[29]同注[24],151页。

[30]同注[2],721页。

[31]同注[2],698页。

[32]启功.关于法书墨迹和碑帖[M]//启功书法丛论.北京:文物出版社,2003:21.

[33]同注[32],23页。

[34]同注[33]。

[35]同注[32],24页。

[36]同注[19],58—59页。

[37]同注[10]。

[38]同注[10]。

[39]同注[2],716頁。

[40]同注[2],718页。

[41]同注[2],727页。

[42]同注[31]。

[43]启功.《启功书法作品选》自序[M]//启功丛稿·艺论卷.北京:中华书局,2004:199.[44]同注[24]。

[45]同注[19],14页。

[46]同注[19],12页。

[47]同注[19],125页。

[48]王羲之的祖父名“正”,父亲名“旷”。

[49]同注[26],131页。

[50]沈尹默.我的学书经历和书法群众化问题[M].杭州:浙江美术出版社,2019.

[51]启功.从《戏鸿堂帖》看董其昌对法书的鉴定[M]//启功丛稿·论文卷.北京:中华书局,1999:135.

[52]启功.启功讲学录[M].赵仁珪,万光治,张廷银,编.北京师范大学出版社,2004:56.[53]同注[2],703页。

[54]同注[53]。

[55]同注[19],10页。

[56]启功.从河南碑刻谈古代石刻书法艺术[M]//启功丛稿·论文卷.北京:中华书局,1999:145.

[57]同注[56]。

[58]同注[19],13页。

[59]启功.题张廉卿书诗册[M]//启功丛稿·题跋卷.北京:中华书局,1999:334.

[60]同注[19],164页。

[61]同注[19],165页。