身体、遮蔽与新中区:对AI合成主播技术具身的反思*

2022-03-02邬建中

邬建中

一、问题的提出

人工智能(Artificial Intelligence,以下简称“AI”)对媒介发展产生了深远的影响。作为认知科学与人工智能在播音主持方向的代表应用之一,AI合成主播在一定层面上反映了从“离身性”(disembodied)向“具身性”(embodied)的发展。而技术具身理论(embodied theory)来源于对身体理论的源头异议和思考。①首先,离身理论作为第一代认知理论,认为认知与身体是分离的,心智可以独立于身体而存在。具身理论则认为心智是基于身体而存在的,在任何时候,它都占有一个特殊的空间,且面临一个具体的方向。②而对技术身体的反思可追溯到苏格拉底的“理解你自已”。从费希特到谢林再到黑格尔,无论是“自我”,还是“绝对精神”,都让自我与现实的差别相对越来越远,现象和本质的二元对立越来越突出。直到胡塞尔强调 “回到事物本身”,关注先于理论存在的体验,标志了向现象学的转向。唐·伊德继承了现象学的传统,以“后现象学”的角度专注于“事实”和“事实本身”,力求将现象和本质合二为一。唐·伊德对技术建构的身体体验进行了深入研究,认为身体始终在场,是物质、文化、技术的此在世界。他综合了前人的理论,提出了技术身体即身体的存在,从而形成了三个身体的理论③:其中,“身体1”即物质层面的身体;“身体2”即社会与文化层面的身体;而在“身体1”与“身体2”的相互交织与展现中,技术层面的身体即“身体3”便随即产生了。他认为技术身体是通过技术对特定事物进行体验,身体与技术便关联在一起,是在与技术的关系中通过技术或者技术化人工物为中介建立起来的身体3。在此意义上,物质身体成为他对胡塞尔、梅洛·庞蒂为代表的传统现象学的描述,而文化身体代表他对福柯反现象学的批判。那么,在新的媒介技术环境下,如何理解AI合成主播的技术具身?其技术身体是否带来了肉身器官的异化与延展?遮蔽与去蔽?“新中区”的AI 合成主播给我们的传播场景带来了什么变化?未来会出现怎样的发展可能?

二、AI合成主播技术具身的蜂窝模型

(一)三个身体与“新中区”

按唐·伊德的相关理论,AI合成主播分成物质身体、文化身体和技术身体。每个身体又在技术的遮蔽、去蔽及双重遮蔽下,形成了戈夫曼所述的前台和后台。在此基础上,AI合成主播不断适应技术具身下传播场景新的融合与裂变,在梅洛维茨所说的中区行为基础上,成为了“新中区”。所谓中区行为,梅罗维茨认为是“以后区和前区观念为基础,在混合场景中出现的新行为。也就是说,观众同时看到了部分传统上的后台和前台区域,为了适应新场景,有能力的演员会调整他或她的社会角色,以期与观众获得的新信息保持一致”④。而“新中区”即AI合成主播通过技术具身适应AI技术发展过程中前台与后台边界的模糊,通过跨平台数据的挖掘、分析,进行传播场景的融合与重构、技术的去蔽与遮蔽,以模块化的方式形成更有价值的传播场景,以适应新的场景,迎合受众不同的需求,创造更多的可能,成为新的社会角色,同时还产生了肉身器官的异化和延展,让单一器官能够变通服务于多器官场景,单一身体能够服务于多身体场景,为人工智能媒体具身发展提供新的方向和参考。我们可以凭借Peter Morville提出的蜂窝模型⑤,对AI合成主播的技术具身做如下分析,如图1所示。

图1 AI合成主播技术具身的蜂窝模型

(二)AI合成主播技术具身的蜂窝模型

首先是物质身体,麦克卢汉认为:“人在正常使用技术的情况下,总是永远不断受到技术的修改。反过来,人又不断寻找新的方式去修改自己的技术,人仿佛成为了机器世界的生殖器官。”⑥AI合成主播以人类主播的肉身主体为后台,以肉体与意识的生理共生为基础,但其肉身受到时间和空间的限制,还受到人体记忆力、耐力等因素的限制。而在技术的推动下,AI合成主播与真实主体虽然于具身性在场中分离,但其依然具有衣着、语言、表情等。成为反映世界的数字化身和增强现实技术的生理学实体。⑦在镜像世界(Mirror world)中,生成数字孪生(Digital Twin),人们可以像在现实世界中一样进行操作与体验。⑧且不同于人类主播肉身,其物质身体在技术的帮助下表现为多时空泛在。

其次是文化身体,AI合成主播在某种程度上,可以被看作是以去蔽为荣的赛博文化的化身,所谓赛博文化即推崇一个并行于实体空间的虚拟世界,以网络替身实现向外延展,追求非常规塑造的自由,乐于揭露传播背后的传播、真相背后的真相,并形成各种“圈子”,以摆脱身体极其严厉权力控制的文化。⑨AI合成主播顺应了新媒介环境下,受众获取信息手段多样化的趋势,在以去蔽为荣的赛博文化基础上,形成了前台的文化身体。但实际上,AI合成主播的传播行为一般都由其后台的传播目的决定,这些传播目的不一定为受众所知,在一定程度上,AI合成主播的传播行为是精英阶层或社会控制者出于自身利益,对受众的劝服行为。它服从于阶级社会中惯于遮蔽的社会文化。尽管媒介时常提供无比正确的表象,但恰恰是这一点掩盖了构成正确性的本质的东西。海德格尔曾认为:“现代技术的本质还长期遮蔽着自身;即使电动机已被发明,电子技术已经步入正轨,以及原子技术业已运行。”在某种程度上,AI合成主播的技术具身遮蔽着存在;同时,技术具身也遮蔽着自身的本质。在此意义上,AI合成主播形成了新媒介环境下,以“去蔽”为名的更深层次“遮蔽”,即双重遮蔽。这才是其位于后台的文化身体本质。

最后是技术身体,从现象学和人类学的视域出发,技术身体不仅有其当代表现,更有其古代谱系。巫术就是原始人某种意义上的“技术身体”。身体与技术之间因而是源始共生的关系。身体不但是一切技术产生之所,而且也是人类再现或虚拟客观实在的天然手段。位于前台的AI合成主播尽可能地让受众相信它富有等同于人类的亲和力,是掌握了播音主持技术与技巧的人类主播肉身。而在后台则从传播目的出发,利用基于算法的AI传播技术,建立起技术身体与物质身体的交织模型,让新闻主播发生了从真实到虚拟、从可视到可感、从单一到多向的转变,这是在特定场景中与观众进行多方位、多层次互动的媒介技术形式。在此背景下,戈夫曼提出的前台、后台的边界日趋模糊,各种场景不断融合和裂变,出现了梅罗维茨所主张的“中区”。而AI人工合成主播作为以物质身体为基础,与文化身体交织的“技术身体”,可视为进化的 “新中区”代表。下面,我们将对AI合成主播的技术具身进行具体讨论。

三、对AI合成主播技术具身的反思

(一)AI合成主播泛在而统一的技术具身

我们首先需要讨论的是AI合成主播的技术具身如何存在。在利用蜂窝模型对AI合成主播进行上述分析的基础上,我们可以发现AI合成主播的三个身体是交织而统一的,是泛在而统一的技术具身。

首先,在传统信息时代,人们利用身体使用媒介,对外部世界进行探索、认识和反思,寻找事物背后的因果关系,总结规律,再在此基础上作出反应。而在人工智能时代,包括AI合成主播在内的各种传播工具充斥着人们的生活,在一定程度上已经出现信息冗余与过载。人们必须在技术帮助下,通过技术具身,直观、迅速,甚至实时地发现事物间有价值的相关性,并实时地作出反应,才能适应当前时代的发展。具体到AI合成主播,就是在云计算和AI智能终端的帮助下,以技术身体直接接受外界刺激,并实时进行AI分析、合成相关节目,及时播报,完成AI合成主播作为媒介的职能。同时,麦克卢汉还曾说过,媒介即讯息。而在人工智能时代,某种程度上可以认为媒介即数据。首先,所有的媒介信息由数据构成并表现,媒介的各种音视频、文字等内容,其实在某种程度上已成为同一种形态:数据。其次,每个媒介实质上只是一个数据入口,媒介通过云端后台,在算法支配下对数据进行分析,作出反应,媒介已在一定意义上退化为数据链中的一个节点。最后,不同媒介在数据层面同质化,并通过比特币等量化、物化。因此,世界一定程度上已在数据层面形成身体与技术的融合,技术身体泛在而统一。

其次,麦克卢汉还说过,媒介是人体的延伸,一切技术都是肉体和神经系统增加力量和速度的延伸。既然媒介即数据,那么也可推论出,数据是人体的延伸。这是因为AI合成主播可被看作是人听觉、视觉的延伸,而人体的各种器官是相关的,受肉身的神经系统和大脑等支配并相互影响。而各种媒介作为人体的延伸,它们实质上也是相关的、相互影响的。因此,在媒介即数据的前提下,数据间的相关与人体感官间的相关是统一的,感官即数据。世界的各种事物之间,世界和人体之间也存在类似身体感官的各种联系。从这点看来,世界不过是一个大的身体,而身体就是一处微观的世界,也即黑格尔提出的无机物的有机化。AI合成主播的技术具身因此泛在而统一。

最后,我们认识到的世界是我们身体的各种感官综合感觉到的世界。人和世界中一切事物的交流都必须由肉身的各种器官,通过听觉、视觉等身体体验而进行。这正如恩斯特·卡普在《技术哲学纲要》中所说:“在工具与器官之间所呈现的那种内在关系,更多地是一种无意识的发现——就是人通过工具不断地创造自己,因为其效用和力量日益增长的器官是控制的因素,所以一种工具的合适形式只能起源于那种器官。”这个过程具体到AI合成主播,是通过深度学习、语音识别、AI合成等技术,通过视听甚至触觉如力回馈等多种方式,以类似生物神经反应的形式传递给受众的,是受人的感官影响的。“我看——通过视觉人工物——世界、视觉技术首先处于看的意向性之中,在这种使用情境中,我以一种特殊的方式将技术融入到我的经验中,我是借助这些技术来感知的,并且由此转化了我的知觉和身体的感觉”目前媒介的发展方向是通过智能手表、谷歌眼镜等穿戴式设备,以模拟人的自然生理方式进行交互,并凭借移动智能终端的互联与泛在,实现AI合成主播技术具身的泛在与统一。AI合成主播在一定程度上只不过是人类身体各种器官功能的融合与外化。各种媒介如世界之间的事物一样天生是有联系的、关联的。各种媒介组合而成的系统在世界中像一个虚拟的人体,在互相影响中、在人的需要中进化。其可分为三个由小到大的层次:第一个层次是媒介系统自身的进化;第二个层次是媒介在世界中起到类似人体的神经系统的信息沟通作用。媒介的进化包含于身体的进化之中,就像细胞与器官一样相互联系、自我生长;第三个层次是现在的所有媒介革命,AI合成技术、物联网、虚拟现实等不过是在一定层面上强化这种类人体间的联结。“技术就像是我们的假体,其使得我们能够在今天的信息世界中遨游。”AI合成主播借助语音识别、深度学习等新技术,成为了基于图像视觉的虚拟泛在。它也可能自我进化,但如同水中倒影,风一吹过即会变形一样,AI合成主播仍泛在而统一地存在于技术身体之中。

(二)作为双重遮蔽的技术具身

梅罗维茨认为:混合场景的新界定有时会产生那么多的含义,我们常常注意不到原来的场景已不复存在,代之而出现的是第三个场景。然而在新场景中常会发生许多行为,这些行为在原来的两个不同场景中都不可能发生。如前所述,AI合成主播等新技术引发了原有场景的融合与裂变,创造了新的场景,而场景融合的状态有着必然的“文化逻辑”,受制于技术具身的双重遮蔽。

一方面,技术的发展让场景越来越透明,AI合成主播以技术具身实现多时空泛在。利用人的形象,创立了更具交互性、亲和力的社会角色,让我们对现实世界有了更多的把握,更多的去蔽。受众在一定程度上相信AI合成主播能更快更好地播出新闻节目,揭示事件“真相”,从而以技术实现去蔽来对抗权力控制。“技术不仅是手段。技术是一种去蔽方式。它是去蔽的领域,也就是真理。”例如在某时某处被某种技术遮蔽的知识,可能在深层被卷起,与其他知识之间发生非线性相关,把被遮蔽的各种可能性在历史、当下甚至未来一一去蔽,呈现在主体面前。

另一方面,在技术的去蔽中,存在受制于技术,而以存在者的方式显现。不管受众使用哪一种技术,技术都会对受众灌输某种标准化的思想。因此,技术的去蔽同时也是对存在的遮蔽。技术的去蔽是一种挑战性的,其前提与基础就是“设定”(stellen)。所谓设定就是从某一方面去看待某物、取用某物。现代技术设定自然、挑战自然,将事物变成为持存物(bestand)。事物作为存在者在表象中成为对象,世界则被把握为图像。因此,技术的去蔽不是本真的。海德格尔把技术的这种挑战性要求称为座架(gestell),并把它与技术本质相关联,他说:“现代技术之本质居于座架之中。”座架构成了技术的本质,技术由此关联世界。AI合成主播在去蔽过程中通过大数据及算法技术的结合,能根据受众的精确需要和爱好、弱点,对各种场景进行广泛的联系和融合,适应新场景的变化,达到其后台的传播目的,从而受制于座架之中,形成了新的遮蔽。海德格尔认为:座架在赋予人一种技术的解蔽方式的同时,又遮蔽它自己以及其他的解蔽方式,即座架与存在者对抗并控制存在者,使自身不再显露,同时也遮蔽解蔽自身和真理。也就是技术的本质在座架中,“我们全部的理解方式都发生于构架的背景中与技术的立场上,我们不能逃脱或站到这种构架之外。”在此意义上,AI合成主播形成了以“去蔽”为名的更深层次“遮蔽”,即双重遮蔽。

最后,技术的发展也让我们的肉身器官在对技术的使用中,存在器官功能的转换与异化。比如光纤中传输的光线本来是看的范畴,但我们用它来传输高保真音响的声音信号,让视觉变为了听觉。在地质勘测中,我们无法看到深处地底的情况,但是我们用人造可控爆炸,用听到的回响探索地壳深处的构造。我们用射电望远镜监听来自宇宙深处的电磁脉冲声音,同时发现了光谱和星球内部结构的关系,学会了用光谱分析星球的组成。在这一切行为中,肉身器官的原有功能被技术遮蔽,听觉不再为听,视觉不再为看,但又在另一维度去蔽,通过听到而看到,通过看到而听到,从而实现了技术身体的去蔽与遮蔽。但其遮蔽与去蔽同时也是相对的,因为作为技术具身的身体本身也受制于人的情感,人的情感是不可捉摸的,有时会突然变化,存在例外的、“测不准”的情况。而宇宙中也存着不可捉摸的变化,虫洞、黑洞等“例外”的存在让时空成为相对的概念。在此意义上,AI合成主播技术具身的去蔽与遮蔽受制于座架,以肉身为限实现无限,是统一而相对的。

(三)发展为“新中区”的技术具身

在遮蔽与去蔽、泛在而统一的技术具身基础上,AI合成主播发展为了新的媒介技术环境中的“新中区”,为人工智能媒体具身发展提供了新的方向和参考。

AI合成主播是一种媒介领域的视听呈现,可以看成是一种数字化的表演。因此,我们在三个身体的理论基础上,可以引入戈夫曼的拟剧理论。他认为社会是一个舞台,人生是一场表演,表演又分为前台和后台,前台是让观众看到的,被社会规范接受的符号表达。有一整套模式化的期待。“成功的前台表演需要在剧组和受众之间达成某种共识,即视前台为唯一的现实,否则表演将难以为继。而后台表演者隐藏的是不想为人所知或不被人接受的形象或内容。同时,在前台与后台之间还存在保护性通道,表演者会采取掩饰、隐藏和伪装的行为,使自我呈现与角色期待保持一致。”每个AI合成主播,如新华社的“小小浩”都是一个场景,因为“电子媒介最根本的不是通过内容来影响我们,而是通过改变社会生活的‘场景地理’来产生影响。”它在前台以类似真人的亲和力让技术身体拉近与受众的距离。而后台则根据大数据分析和人工智能,针对每个受众的喜好和弱点制定精确的传播策略,无隙不入,甚至可以根据每个人的独特需要和追星行为,在后台合成以其“爱豆”为基础的AI主播,创造新的场景,增强传播效果。同时,“电子媒介打破了物理空间和社会场景的传统关系,电子媒介创造了新的场景,破除了旧的场景”。在新的媒介环境下,人们获取信息的手段越来越多,大数据、算法、人工智能更是给了人们分析信息背后的信息的更多可能。因此,戈夫曼提出的前台后台的边界日趋模糊,各种场景不断融合和裂变,出现了梅罗维茨所主张的“中区”。而AI人工合成主播作为以物质身体为基础,与文化身体交织的“技术身体”,可被视为进化的“中区”代表。

所谓中区,按照梅罗维茨的定义,是在技术发展的背景下,各种旧的传播场景不断融合与裂变,新的传播场景不断出现背景下出现的新现象。 “中区行为可以指任何两个或多个以往不同场景的融合所产生的行为。”中区的演员需尽可能地适应观众的在场,但仍将能隐藏的都藏起来。“电子媒介是社会场景的融合与分离所引发社会变化的一种模拟。新媒介倾向于分隔现存的社会信息系统,允许个人形成更深的后台和更前的前台和行为风格,而新媒介具有的融合现存的信息系统趋势,导致了侧台或中区行为。”在人工智能时代,人们接受的信息碎片化、多变化、扩展化,传播场景不断融合、裂变,多个场景的相关性与复杂性不断增加,需要与之适应的中区。而AI合成主播在大数据、算法技术的支持下,能够针对不断融合与裂变的场景进行精准传播。在此意义上的AI合成主播将不再是一个单纯进行视听服务的“技术身体”,而是对各种传播场景进行融合和增殖的平台化“新中区”,让AI合成主播通过深度学习达到类似真人主播的个性化、差异化水平,并基于平台的用户大数据挖掘,通过技术后台的自适应生产,形成适应观众个性化需要的“一对一”播音主持艺术风格,开发“长尾市场”,形成AI技术支持下的具身化市场增量。在此背景下,AI合成主播通过“数字孪生”的数字身体,在数据收集的基础上进行播出只是前台表象。更重要的是凭借后台的AI算法及传播技术,在对受众数据进行分析、重组的基础上进行中区化的“场景融合”,从而进行基于客户关系管理(CRM,Customer Relationship Management)的“精确场景传播”。而所谓客户关系管理(CRM)可以被描绘为吸引、保留、开发客户的过程。AI合成主播在新的媒介环境下实现的场景融合,本质是数据化的受众需求融合,这种互补性融合不应仅局限于传播内容或传播场景的功能融合,更重要的是让基于双向数字网络流动的数据为基于场景的“受众融合”提供帮助,从而实现基于跨平台的客户关系管理(CRM),让媒体能通过AI合成主播,最大化利用现有的受众资源,并在一定程度上通过建立新场景来挖掘、引导、创造受众的需求,为受众提供差异化的、持续性的传播场景体验。未来影响类似AI合成主播智能媒体发展的,将是它能否在合法的基础上掌握更多、更准确的受众数据,在此基础上进行传播场景的融合与重构,进行多次开发,以模块化的方式重新组装,在此基础上进行 “一次生产,多次加工,多元输出,广泛相关,多重服务”,形成更有价值的传播场景,适应受众的多层次、个性化需求。

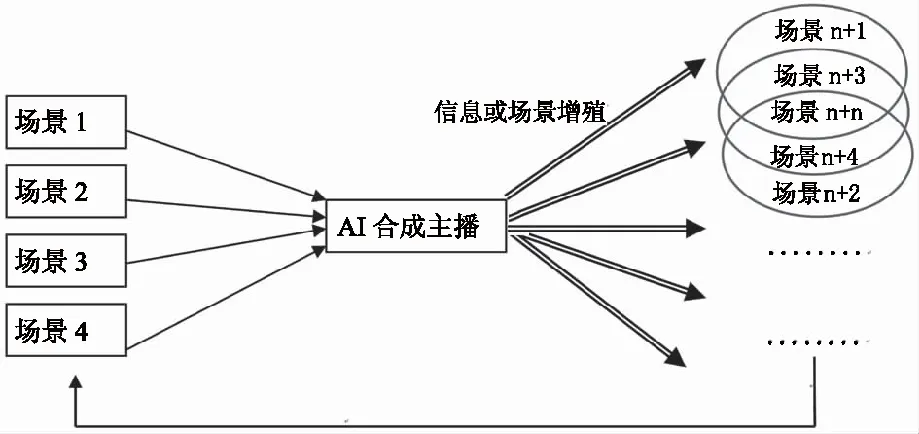

因此,在泛在而统一的基础上,顺应新技术条件下传播场景的裂变和融合,以梅罗维茨的中区作为定位,AI合成主播成了新的传播场景融合“新中区”,成为了新的社会角色。它一方面迎合场景需要,在前台进行相应的传播行为,同时另一方面通过后台的AI智能传播技术,产生场景的融合、裂变和增殖。如对场景1融合裂变出场景n+1,甚至场景n+2、n+3…n+n。新场景之间、新旧场景之间又会不断地融合裂变,不断拓展场景的多样化和可能,同时对原始场景产生多维度回馈。其相关流程如图2,较粗的线条表现裂变、增殖。

图2 AI合成主播作为中区的技术具身流程示意图

需要注意的是,上述流程可能会融合、重合、裂变与反复。马克·波斯特在《第二媒介时代》中认为:媒介的新时代不是从一种存在状态过渡到另一状态,并非彼此置换而是相互补充,并非按顺序发生而是同时存在。而AI合成主播作为“新中区”,以大数据作为生产资料,以算法作为生产力,以互联网作为生产关系,以拟人化的数字孪生,增加了传播力和传播效果,为以AI合成主播为代表的人工智能媒体发展提供了新的方向和参考。

注释:

① 於春:《传播中的离身与具身:人工智能新闻主播的认知交互》,《国际新闻界》,2020年第5期,第35页。

② 唐芳贵:《具身道德的心理机制及其干预研究》,中国社会科学出版社2015年版,第35页。

③ 杨庆峰:《物质身体、文化身体与技术身体》,《上海大学学报》(社会科学版),2007年第1期,第14页。

⑤ 蒋立兵、万力勇、陈佑清:《面向用户体验的微课设计框架构建与应用》,《电化教育研究》,2017年第2期,第123页。

⑦ 陶飞、刘蔚然等:《数字孪生及其应用探索》,《计算机集成制造系统》,2018年第1期,第2页。

⑧ 谭雪芳:《图形化身、数字孪生与具身性在场:身体—技术关系模式下的传播新视野》,《现代传播》,2019年第8期,第64页。

⑨ 杜丹、江玉琴:《中国赛博朋克文化表征及话语建构》,《深圳大学学报》(人文社会科学版),2021年第5期,第146页。