数字社会媒体治理的系统重塑与价值诠释

2022-03-02李建刚

李建刚

与政治经济想象力相比,当代媒体治理的思想与理论尚存空白。随着国家治理蓝图和基本主张的提出,媒体治理研究需要作出更多比较、区分和限定,包括历史背景、政治制度、意识形态及其他因素,特别是使用媒体和媒介两种表述进行治理阐释时所关联的不同逻辑与可能性。从媒体治理基本概念的探索出发,不仅有助于系统化理论创新与模式建构,也为揭示数字社会元治理的深层机理提供方法与路径。

一、 当前媒体治理研究的主要问题与概念辨析

关于媒体治理(media governance)的任何探讨都可能引发争论,但作为研究政治和政策的关键概念工具,学者们对于其分析功能并无根本分歧。西方社会的媒体治理多从政治学、社会学视角对媒体、政府和社会的关系进行研究,强调专业伦理和规制改革,力图强化媒体自我监管和行业协同监管。国内研究侧重媒体本位及影响,关注宣传与政策热点,涵盖社会治理、舆论引导、思想宣传和全媒体创新,研究中对西方相关理论和模式有所借鉴,但对其政治制度和文化背景关涉的因素缺少批判性分析,典型表现为概念不清,理论化滞后,研究缺少综合性方法①,可能导致的影响是:对融合背景下主流媒体创新探索参考性不足,对新兴技术治理效能过于乐观。

媒体治理的概念主体(subject of concept)是治理而非媒体。媒体治理可以化为一种社会建构,直接受到国家机器和意识形态影响。资本主义国家的这种建构参与包括家庭、媒体、教育、政党、工会、传播和文化等,涵盖公共传播与个体权利,客观上包含governance of the media 和 governance by the media。本质上是意识形态以社会建构的方式发挥平衡作用,强化资本主义价值观,推动自身的形而上学。媒体治理服务于国家治理。西方国家治理的狭义定义指国家内部政体、政治和政策变化,广义定义强调超越政府监管②,在不同目标行动者之间实现集体协调。在信息社会环境下,西方发达国家为了适应社会变革,希望以“新治理”(new governance)实现“善治”(good governance)③。此外,治理也被定义为行动者之间形成新依存关系的过程,包含规则重塑与模式发展。

今天的媒体治理已经远远超出20世纪大众媒体的范畴,德斯·弗里德曼(Des Freedman)指出媒体治理应比法定的监管更加宽泛,包括“正式和非正式、国家和超国家、集中和分散机制的总和”④。虽然美英政策制定者声称其媒体组织的多元性与新闻生产的开放性,但总体上普遍无法脱离对市场原则的承诺。在泛滥的新自由主义的裹挟下,西方媒体政策的发展陷入停滞,这阻碍其治理理论与模式面对网络社会的创新。从全球来看,现今广义的媒体治理应着力解决因新技术、新威胁和不确定性引发的治理危机及系列社会问题。然而倡导新自由主义政策者习惯以个体行为的微观分析和判断解释社会结果,这易将社会事实简化为个体行为。在社会主义建设背景下,这种思想和行为不能真正解决社会问题,反而有可能带来媒体治理思想领域的混乱。因此有必要提出社会主义媒体治理在框架与实践方面有别于西方的三个特征:第一,共同性,不以单一媒体组织治理为形式和标准,在公共和专业框架内包括各行各业;第二,结构性,以塑造结构性信息系统为导向,广义性优先于狭义性;第三,综合性,将不同层面的理解在实践中有机结合,狭义层面落在媒体政策、法定监管和媒体自律,广义层面面向社会整体采取治理行动,旨在通过社会网络有效实现群体治理和组织传播。

二、 西方媒体治理的模式演变与现实困境

集体约束性规则和决策参与是西方媒体治理的两大命题,治理体系包括媒体、政府和社会三要素。媒体包括各种新旧媒体机构,以专业化、组织化方式进行内容生产和传播。政府负责制定规则和要求,通过政策法规实现正式管理。社会包括广泛的媒体受众、商业组织、行业协会及亚文化群体,他们具有影响媒体行动及舆论趋势的能力。媒体、政府和社会三者关系的变化成为西方社会媒体治理的基本动力,并由此形成自由媒体模式、社会责任模式以及相应的两个重要阶段。

(一)自由媒体模式

在中世纪和近代西方,统治者、商人、公司、宗教领袖掌握媒体,大众传播扮演说服者角色。埃德蒙·伯克(Edmund Burke)1750年移居伦敦后有近30年时间随辉格党在英国下议院担任议员。一次出席下议院辩论会时,他将在场采访的报界称为“第四权”(Fourth Estate)。托马斯·卡莱尔(Thomas Carlyle)在《论英雄、英雄崇拜和历史上的英雄》中对此有所记录。卡莱尔在他的《法国大革命》中写道,“第四等级,有能力的编辑,突然出现,不断增长;无法抑制,无法计算。”⑤伯克的表述反映了当时一批有影响力的思想家的看法。

当时的新闻媒体常面临来自政府、大公司和精英权贵的压力甚至恐吓,新闻业希望获得更多自主与独立。由于法国统治者长期忽视公民需求而引发巨大社会变革,这促使西方各国将新的政治理想纳入法律体系和立法过程,新闻媒体的权力和自由随之获得更多保障。伴随新闻业进入新发展期,政客们开始加强对媒体的渗透,政治运动与新闻媒体逐渐形成伴生关系。19世纪中期开始,西方新闻媒体的社会功能出现转向,政府借媒体加强与社会及民众的联系,权势精英则受到制衡。在舆论作为政治影响力的转换器的过程中,媒体“把关人”的角色愈加突出。“把关人”有能力决定社会关键议题,自身则受到政治、社会、文化和道德的具体影响⑥。

20世纪中期,美国许多媒体都存在内部滥用权力的情况,跨国媒体集团更是以自由民主之名运用传播力获取国际利益。一方面记者们揭露腐败丑闻,通过舆论制约政治家和经济精英的不良行为,这使得新闻媒体成为一种低成本的反腐资源;另一方面是传媒业在资本推动下进入新扩张阶段,通过掌控媒体和垄断媒体获得超越政府的更大的舆论影响力。媒体的强大引起西方民众的警惕与反思。

(二)社会责任模式

为回应公众和政府对媒体不当行为与机会主义的批判,美国“新闻自由委员会”(the Commission on Freedom of the Press)在1943年应运而生⑦。在经过四年的审议后,委员会认为西方的新闻自由处于危险之中,原因是:第一,随着新闻业作为大众传播的发展,新闻重要性显著增加,但个体向媒体表达意见和想法的机会减少;第二,少数人掌握大众传播,媒体未充分满足人们需求;第三,媒体监管机构尽责不力。委员会认为,“第四权”是一种理想前提而非结果保证,如果希望新闻在资本主义社会继续发挥重要作用,大众媒体必须提供社会责任承诺,这推动了社会责任理论(responsibility to society)及相应治理模式的出台。该模式作为自由媒体模式的升级,允许政府干预,倾向于通过专业体系和同行委员会判断有争议的问题,要求新闻媒体决策时从道德角度考虑社会整体需求。

社会责任模式倡导媒体自我监管和行业协同监管结合,防范垄断,避免过度商业化带来的政治和文化风险,关注大众利益。20世纪50年代至今,社会责任模式已经不单是资本主义国家在内部进行媒体治理的基本原则,在全球化背景下,还成为西方进行国际传播的重要战略思想构成。

(三)现实困境

在社会责任模式的背后,隐藏着西方新闻媒体所追求的独立发展与维护其自由民主价值体系之间不可调和的冲突与矛盾。媒体政策是国家制度和文化信念的反映,不论是自由媒体模式还是社会责任模式,“第四权”的概念和思想在西方新闻媒体和传播研究领域始终存在且难以改变,其偏好是媒体不应受政府影响,因此社会责任模式才可能成为调和政府监管和媒体自由的折衷选择。这种模式重平衡、轻治理,在理论上服务于资本主义意识形态,为制度诊断提供参考,在具体实践当中则有难以破除的局限性,也无法适应当今数字社会的信息环境。资本主义的社会本质决定其政府无法超越资本进行媒体监管,资本依然是媒体运营与扩张的决定性因素,资本才是资本主义社会媒体治理的真正掌门人。即便一些记者或媒体对社会重要事件进行监督报道,也有可能产生广泛关注,但是同西方新闻业整体发展相比,“逆之道微,无足道焉尔。”

三、 数字社会媒体治理的系统重塑与风险防范

媒体治理体系往往是社会进程中媒体发展目标与期望的综合体现。进入21世纪以来,“新技术为更具参与性、包容性和响应性政治进程开辟空间”⑧,并使治理者与网络个体间关系发生根本性变化,技术创新率超越社会发展速度,媒体互换性与互联性大幅增强,社会体系处于持续剧烈的转换之中,旧媒体治理模式逐渐失效,国家监管能力被削弱,媒体治理需要借助新力量和新渠道来彰显主体性和主导性。

(一)新兴技术的社会影响

媒体治理的最大变化和挑战来自新兴技术所塑造的更为广泛的信息环境,这使得今天的治理工具和治理对象已经远超传媒业自身。信息网络作为一种复杂的治理介质,在协调社会行动、分配社会资源和推进媒体治理变革方面发挥重要作用。治理体系从早期的新闻业向基于整个社会系统建构的媒介化信息网络方向发展。21世纪新兴技术引发的传播变革是一种“指数革命”(index revolution),按照麦克卢汉“技术逻辑的发展具有明显的社会意义”⑨的论调,媒体融合是不可避免的,但是融合的过程并非全面展开,而是受诸多要素影响。

新兴技术的社会影响主要有:第一,技术融合的不确定性与模糊性,这反映在信息传播路径和效应方面。新兴技术包含信息技术、认知科学、人工智能和教育技术等,也可能由具有相似目标的不同系统的技术融合产生。第二,技术发展的建设性与破坏性。在新兴技术的推动下,从独立个体到大规模群体之间均可自由传播信息,流动性提升促进交流创新,同时加剧社会和经济不稳定,风险扩散速度大幅加快。第三,技术架构的开放性和颠覆性。数字社会网络和智能终端将信息流通权力关系重新分配,原子化个体更容易通过社会网络形成群体运动,表现为大规模、高速度彼此协调。

(二)治理模式的结构化重塑

技术大幅增强个体与个体、个体与社会之间的连接性,传播内容不再依赖于单一媒介,传播的复杂性和不确定性随之骤增,这些重要变化从结构上影响媒体治理的逻辑和形式。

新兴技术与媒体、政府和社会形成新的结构关系,这对媒体治理理论与模式产生重要影响。历史上印刷机、广播、电视和计算机对当时的治理体系都曾有过不同程度的推动,但是都无法与今日的数字化、网络化和移动化相比拟。以前的媒体以中心化、历时性的线性传播模式为主,不会形成分布式、共时性的网络效应,很难对治理系统与传播格局产生颠覆性影响。网络强化个体行动者角色,以不同于市场化的方式促进合作和协同。信息的自由交换与分发又促进了新型知识产业的兴起,繁荣和效率越来越不依赖于竞争,而是依赖于促进思想开放和信息交流的各种合作和机制。主流媒体的内容服务只有通过多重数字渠道进行突破,才能重新获得网络传播的再中心化能力,才可能将媒体治理体系推进扩展到社会各个层面和不同维度。媒体融合也会产生新的数字鸿沟——“融合鸿沟”(convergence divide)⑩,治理模式的结构化重塑有助于减少和缓和这类新问题。

(三)数字资本主义的扩张

数字资本主义(digital capitalism)全球化扩张更为明显。超级网络科技公司将基础设施建立于数据采集和开发平台之上,通过形成数字生态的资本化、权力化和同质化,为新自由主义和扩张型市场逻辑铺路架桥。乔纳森·佩斯认为,“今天理解资本主义的部分困难在于理解它与同时代结构的关系:信息和网络社会、知识和后工业社会,以及超现代性和后现代性。”数字资本主义通过西方话语体系与新兴技术融合,创造出新的传播形态和传播格局,并试图超越意识形态和其他社会系统。数字平台和算法机制所形成的传播力在推动舆论和转移舆论方面具有巨大能量,同时具有传播主体的隐匿性。数字平台支持个体以无组织方式分发信息流,推动政治传播从公共的、集体的和有序的线下组织模式向私密的、个体的和离散的在线社区发展,这对于传统社会以新闻媒体为信息枢纽的中心化模式是一种彻底的破坏。在网络信息飞速蔓延的背后,新自由主义者所鼓吹的“坏政府“和“好治理”暗潮时隐时现,并不断以各种社会、经济和技术变革引发的治理危机来证明其合理性,其本质是以技术中性为名遮蔽技术系统的社会性,淡化自身意识形态和文化属性,从而将扩张逻辑转变为新全球化效应。

资本主义社会治理理念植根于西方政治哲学传统,媒体治理模式缺少自我更新的深层动力与机制,社会冲突可能进一步加剧。马克思关于“国家—社会—个人”结构关系的批判性观点提供了超越西方政治哲学传统的思想依托,使得新兴技术在社会主义背景下作为创新要素能够被纳入现代化进程,从而转变为媒体治理理论及模式革新的新动力和新工具。

四、 社会主义媒体治理的模式创新与价值诠释

过去十年,互联网在中国的影响力迅速扩大,在影响当代中国社会经济发展的同时也塑造着普通人的政治生活。尽管中国取得全球最快的经济增长率,社会创新成果不断增长,但“社会治理依然与西方主流社会科学领域的期望有很大不同”。“现代社会主义运动的兴起和社会主义国家的建立,使社会主义在制度和价值层面均与资本主义构成竞争”。西方部分研究者以他们所理解的“宣传”和“控制”污名化中国媒体治理的成就和雄心,否定和拒绝中国新型媒体治理体系蕴含的现代性与先进性。西方媒体治理理论和模式已成阻碍,需要从思想和观念上与之切割,从内核上进行摈弃,为媒体治理理论和概念注入新内涵与新意义,以此实现理论重建和模式超越。

中国共产党领导进行的人民民主实践打破了西方自由民主对媒体治理框架与概念的历史局限,导向一种社会主义新型民主的发展,以实践证明社会主义可以作为人类社会现代化的另一选择。在构建社会主义媒体治理体系进程中,应注意西方传播理论和模式对于世界传播格局的普遍性影响,警惕新型数字资本主义在社会发展不同层面的扩张路径,防范新自由主义霸权的不良影响,建立适应社会主义制度和道路发展的新型媒体治理体系和模式,重塑媒介生态和传播格局,在社会创新方面牢牢掌握话语权。

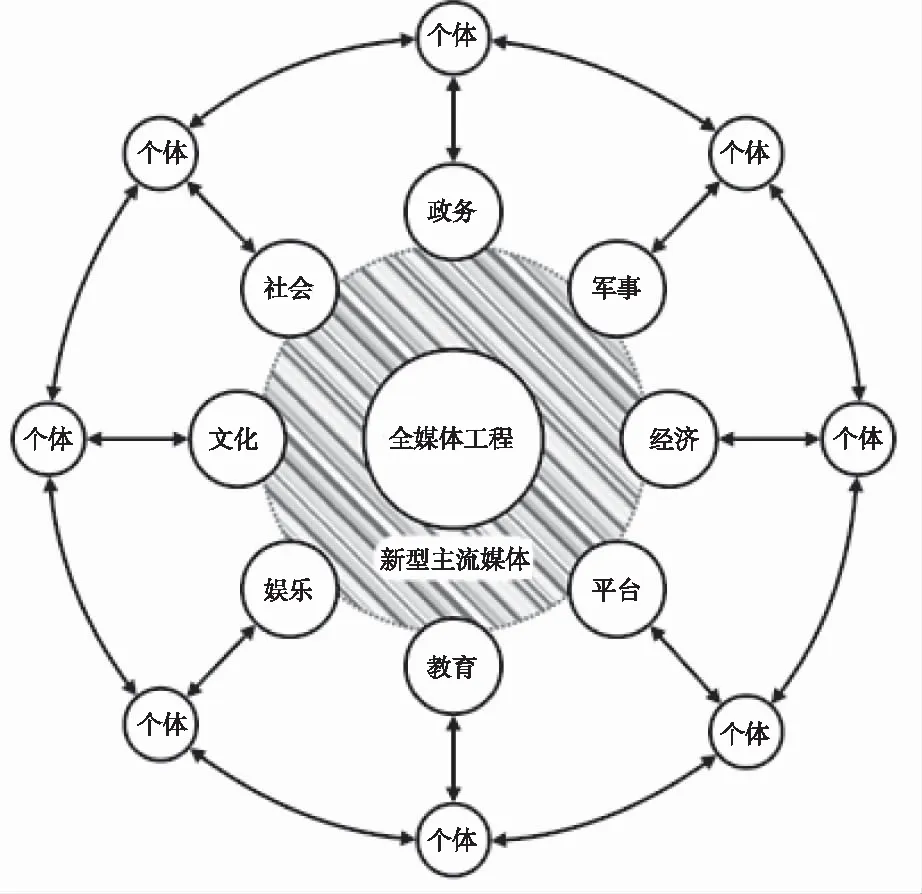

十九届四中全会提出:“必须加强和创新社会治理,完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。”在党和国家对于社会治理重要规划的基础上,媒体治理的“社会网络中心化模式”(Social Network Concentric Model)渐显(如图1所示),该模式改变以数字媒介和新闻媒体为传播原点构建治理体系的传统逻辑,将流动性、现代性和系统性整合进入新治理思想,面向现代社会整体信息网络进行治理模式设计,强调个体基础、组织分工和科学方法。 “社会网络中心化模式”价值可以从以下三方面展开诠释:

图1 我国媒体治理体系“社会网络中心化模式”

(一)发展社会主义的媒介化政治传播体系

全球政治传播当前处于从立体化“第三阶段”向网络化“第四阶段”演进过程中,人们接受政治的方式正在变化,社会和媒体变革也在塑造着政治传播本身, “作为反映调节社会关系的制度也会呈现出阶段性变化。”社会主义框架下的政治传播作为一种双向交流活动,使国家真正服务于公共利益,推动群众直接、连续参与政治生活,媒介化沟通成为公共政治生活的必然选择。社会主义的媒体治理要求新型主流媒体与政治、经济、文化、艺术等形成新关联,强化意识形态,促进思想统一,推进社会协作,树立美学标准,实现协同行动。在社会主义共同政治目标下,面对流动性更强的个体,强大的媒体治理体系的建设服从于稳定的政治制度和信仰,催生一种与西方在本质上不同的新型政治传播制度,在更深层次上建立社会主义民主关系。

(二)强化政府主导的网络化媒介治理机制

平台治理无疑是媒体治理体系的重要构成。超级数字平台掌握先进技术和海量数据,具有信息采集、信息聚合、信息展示和信息分发的媒体属性。由于技术创新的诸多投资与研究主体来自市场,新技术平台和网络背后汇集不同理念、价值观乃至政治动机。当技术应用以盈利为主要目标时,平台对于市场和资本的依赖是显著的,利益驱动会推动平台以算法黑箱为由突破法律和监管,对国家和公共安全产生威胁。

社会网络中心化模式强化政府的主导地位,促进新型主流媒体创新发展,推动网络信息空间公共性建设。中国领先的通讯网络为国家治理追寻的现代性变革提供支撑,新闻媒体、社交媒体、科技公司及其他社会组织在政府主导下共同发挥作用,通过全媒体传播体系将宣传、新闻、教育及社会服务整合为更为宏大的社会信息网络。

(三)构建全媒体传播的系统化治理格局

坚持系统观念是党的十九届五中全会提出的“十四五”时期经济社会发展必须遵循的原则之一,习近平总书记多次强调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,必须坚持系统观念,加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进。媒体治理理论和模式同样应以系统思维为指导进行创新发展。系统化治理有利于跨越竞争和工具理性的技术逻辑,建立一个基于合作、共享和参与的社会,这是数字社会各国政治和社会组织的共同目标。在新时代背景下,中国已经率先进入媒体治理新阶段,并在国家观念、社会体系和具体实践上展开全面构建,“游击治理”模式已无法适应现代化发展需要。面对立体化、系统化的信息传播格局,媒体治理需以系统思维为指导,以价值观建设、共同性建设、规范性建设和安全性建设为基础,跨越不同政策领域和问题层面,对社会网络进行系统化调制,确保政府有能力即时调动和监管人工智能、大数据、物联网等技术应用和数据资源,推动社会持续开放和进步,增强民众自信心和幸福感。

五、结语

媒体治理首先是一个政治过程,政府通过法律、规范、权力或语言的组织化的社会行动在决策者与参与者之间实现连接与创造。在社会主义建设背景下,媒体治理作为一种具有信息传递、关系连接与行动协同的功能的社会网络系统的建立与发展,其核心并非媒体行使治理权,而是以政府为主导的社会治理共同体通过媒介化进行舆论宣传、信息传播和社会服务的公共管理。在此过程中,新型主流媒体的建设和全媒体传播体系的创建将持续推动治理共同体的壮大和系统关系的稳固,从更广泛意义上实现国家现代化连接与转化。由此看来,全媒体传播格局决定国家治理体系和治理能力的发展程度与现代化水平,而全媒体传播实践将通过构建“社会网络中心化模式”实现从当下媒体融合到未来媒介聚合的革命性转换。

(本文系中国传媒大学中国共产党党史和文献研究专项项目“在习近平总书记系统观念重要论述指引下推进全媒体传播体系创新研究”〔项目编号:CUC21DS001〕的研究成果,并获国家留学基金项目〔funded by China Scholarship Council〕资助。)

注释:

① Manuel Puppis.MediaGovernance:ANewConceptfortheAnalysisofMediaPolicyandRegulation,Communication,Culture and Critique,vol 3,no.2,2010.p.134.

② Pierre J.DebatingGovernance.Authority,Steering,andDemocracy.Oxford:Oxford University Press.2000.pp.3-4.

③ Pierre J.,Peters B.G.Governance,PoliticsandtheState.Houndmills,UK:Macmillan.2000.p.68.

④ Freedman D.ThePoliticsofMediaPolicy.Cambridge:Polity Press.2008.p.14.

⑤JournalismintheDigitalAge,https://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/Journalism/index7f0d.html?page_id=16,2021-11-10.

⑥ White,David Manning.The“GateKeeper”:ACaseStudyintheSelectionofNews.Journalism Quarterly,vol 27,no.4,1950.p.388.

⑦ Pickard,Victor.America′sBattleforMediaDemocracy.Cambridge:Cambridge University Press.2015.p.144.

⑧ Canei M.J.,Voltmer K.ComparingPoliticalCommunicationacrossTimeandSpace:ConceptualandMethodologicalChallengesinaGlobalizedWorld.London:Palgrave Macmillan.2014.p.1.

⑨ McLuhan M.UnderstandingMedia:TheExtensionsofMan.Cambridge,MA:MIT Press.1994.p.196.

⑩ Lugmayr A.,Dal Zotto C.MediaConvergenceisNOTKing:TheTriadicPhenomenonofMedia“Convergence-Divergence-Coexistence”ISKing.Media Convergence Handbook,vol.1,2016.p.398.