高校自然地理类课程综合实习的困境和改革对策研究

2022-03-01吕殿青韩龙飞杨文韩广易立文张新主

吕殿青 韩龙飞 杨文 韩广 易立文 张新主

摘 要:自然地理类课程综合实习是高校地理学专业最重要的地理实践课程,对学生地理实践力、地理核心素养的培养具有基础性地位和作用。文章根据20所高校每年暑假在江西庐山自然地理实习的情况,概括高校自然地理综合实习的特点,从教学理念、教师和仪器数量、实习内容、实习模式、考核评价五个方面明确高校自然地理综合实习的困境,并提出相应的具体改革对策,为一流地理学专业和师范认证背景下的课程建设提供参考和应用实践。

关键词:自然地理;综合实习;改革对策

中图分类号:G642 文献标志碼:A 文章编号:2096-000X(2022)04-0128-04

Abstract: The comprehensive practice of physical geography is the most important practical course of Geography in colleges and universities, which plays a fundamental role in the cultivation of practical ability and core quality of geography for students. According to the practice of physical geography in Lushan Mountain in Jiangxi Province in summer vacation for 20 schools, the characteristics of the comprehensive practice of physical geography in colleges and universities are summarized in the paper. The difficulties are clarified from five aspects of teaching concept, number of teachers and instruments, practice content, practice mode and assessment and evaluation of results. Corresponding reform countermeasures are put forward. The researches will provide some references and application practices for curriculum construction under the background of the first-class geography major and teacher's certificate.

Keywords: physical geography; comprehensive practice; reform countermeasures

我国高等院校中近1 000余所大学开设地理学专业,在开设的地理科学师范或非师范专业、人文地理与城乡规划专业、地理信息科学专业、自然地理与资源环境专业中,自然地理学或自然地理部门课程如地质地貌学、水文学、植物地理学、土壤地理学、气象气候学都是该专业的重点核心课程,即包括理论学习、课程内实践,也包括野外综合实习,占到专业总学分的8%~15%,因此自然地理类课程在高校地理学专业中占据基础性和举足轻重的地位。近年来教学改革和人才目标培养中,自然地理综合实习对于地理科学师范类专业学生无论是职前还是职后的学生地理实践力的培养都是关键环节,也是培养学生地理核心素养的最重要实践方式。

一、高校自然地理类课程综合实习的特点

自然地理类课程综合实习是高等院校地理学非常重要的关键野外实习。每年暑假有南京大学、南京师范大学、湖南师范大学、江西师范大学、华中师范大学、华中农业大学、南京信息工程大学、太原师范学院等近20余所高校大学生在江西庐山进行自然地理综合实习。实习时长大约在1~2周,主要包括地质地貌、土壤、水文、气象、植物等方面内容。在整个野外实习过程中,自然地理类课程多,观察观测的实习内容较多,时间长,学生人数多,路线长范围广、任务重,要求学生能够从自然地理的六大要素综合分析现象和问题,具有综合性、区域性、全面性、实践性、多样性、复杂性的特点。

二、高校自然地理类课程综合实习的困境

(一)实习教学理念相对滞后,已不满足《中学教育专业认证标准》和地理学专业的“地理核心素养”的需求

实习中主要是以教师讲授传输为主,考核学生的知识理解、实践操作、知识应用,缺少毕业要求中知识整合、团队合作、自主学习、创新创造和沟通交流等素质能力培养。笔者调查发现70%学生认为实习中可以培养知识应用和整合能力,58%学生认为培养团队合作意识、专业知识素养和实践操作能力,40%学生认为培养自主学习能力。目前实习模式不能激发学生积极性、主动性,不利于学生探究思考创新等能力的提升和毕业要求的达成。

(二)教师配比不足,仪器设备陈旧,数量欠缺,影响实习效果

每年在庐山实习的高等院校中,南京师范大学师生比可达1∶10,湖南师范大学师生比1∶12至1∶14,江西师范大学师生比1∶20,太原师范学院师生比∶比30,实习教师配比明显不足,每位老师身后跟随二十余人是实习中的常见现象。在实习过程中需要学生使用地质罗盘、测风速、湿度、温度、气压的气象仪器、测流速、水温、水质的水文仪器、土壤剖面的工具等进行野外测量数据,对岩石产状、气象、水文条件、土壤剖面分层和类型等进行判定,而在实习过程中除了南京大学仪器先进,还配有便携式水质仪,湖南师范大学水文仪器仪生比1∶20,气象仪生比1∶12,土壤工具仪生比1∶15,地质罗盘1∶6,植物茎高测量仪生比1∶30,我们发现实习高等院校地质罗盘配比较高仪生比高于1∶10,气象设备配比高于1∶15,而像价格相对昂贵的水文、植物仪器配置量较少,甚至完全缺失,实习仪器设备数量缺乏,使得学生仪器操作不熟练,动手能力不足,严重影响实习效率和效果。

(三)实习内容多而杂,实习路线跨度大

自然地理类课程综合实习是一个在学生二年级结束三年级开始的时段进行,学生已经完成地质地貌学、气象气候学、水文学、植物地理学、土壤地理学、综合自然地理学等课程的学习,正是一个理论或书本知识应用到自然实践中的最佳机会。因此大多数高校在大三的暑期进行自然地理类课程综合实习,涉及五至六门课程,实习内容多而杂。庐山山上山下跨度比较大,路线较长,实习点繁杂,实习内容分散较大,消耗掉教师和学生相当一部分精力,50%以上学生认为实习任务繁重。总之该实习课程多、内容多、任务重、要求多、路线长、时间长和范围大,综合性强,涉及面广,需要我们精心设计实习路线,优化实习内容。

(四)实习模式传统单一,学生主体性不足

在实习中主要是以教师讲授为主的方式,教师在实习教学中占有明显的主体地位,大多时候学生主要按照教师的要求来完成实习内容任务,实习模式传统单一,学生主动性不足。在实习之前学生对实习内容和测量仪器都不是很熟悉,学生实习前预习工作不足导致学生不能提前感知学习的知识,头脑形成待回答的问题,不利于学生主动思考,同时也导致学生在实习时担心遗漏知识点而只注重记笔记,从而忽视思考。在实习中学生未形成主动学习的习惯,依赖教师传授知识,注重死板记笔记,很大程度上不利于课程开发并阻碍学生创造力的培养。

(五)实习考核模式简单化,注重结果性评价

目前主要以实习报告成绩作为最后的实习考核成绩,实习报告是从实习内容、知识掌握、问题分析进行评价,是一个结果性评价,忽略实习中学生的实地观测、团队合作、纪律安全、组织沟通、知识整合和自主学习能动等方面的表现,缺乏过程性评价,不利于学生主体性、自主性、创新性等的培养,也无法客观反映学生的综合能力和职业能力。

三、高校自然地理类课程综合实习的改革依据

自然地理类课程综合实习是地理教师地理实践力职前和职后培养的关键环节,深受学生和中学地理教师的欢迎。教育部《中学教育专业认证标准》提出制定明确的毕业要求,湖南师范大学地理科学专业根据师范认证标准和课程目标评价确定自然地理类课程综合实习支撑师德规范(道德情操,扎实学识,仁爱之心)、地理学科素养(地理学科的基本知识、原理和技能以及与社会实践联系)、学会反思(一定的创新意识,通过现象分析和解决问题,终身学习)、沟通合作(团队协作精神,沟通合作技能,小组互助和合作学习)和教学能力(师范生的教学素养,学会设计课程)五项毕业要求。而以往的实习模式及其评价比较单一,注重知识的传授和观测技能的学科素养,缺乏学会解决分析问题、沟通合作过程、教学实践能力的培养,因此需要从单纯注重学科知识实习改革转变到实践技能、分析应用、探究通力合作和地理教学能力培养的毕业要求,符合地理科学的专业标准和师范认证的培养目标。

四、高校自然地理类课程综合实习的改革对策

(一)转变课程理念,以毕业要求和课程目标达成为标准制定课程综合实习目标和计划

以往以学科知识的掌握、理解和应用为实习目标,以教师讲授为主,教师在实习中占有主体地位,造成学生的主动性、探究思考能力的缺失。本研究中自然地理课程综合实习指导教师,以师范认证和课程目标评价为目标,制定湖南师范大学地理科学专业的《庐山地区自然地理综合实习》课程标准,制定教师和学生所遵守的实习要求。教师要集体系统化备课,精心设计实习路线和内容,有理有据讲解,监督每个学生操作仪器、观测数据,设计问题导向,引导学生主动思考。学生要遵守纪律、主动学习、动手动脑动笔、协调合作探究问题成因和整合应用理论知识,学以致用、融会贯通,教学相促,以达到学科知识应用、实践技能、互助合作、分析解决问题和思考反思的能力培养。

(二)增加实习老师和实习设备,提高师生比和仪生比

增加实习带队指导教师数量,师生比达1∶10至1∶15,实现小组化指导,使得所有学生都能够在指导教师周围聆听提问探讨,充分保障野外实习教学效果。增加实习中所使用的观测仪器,如实习中常用确定方向和测量岩石产状的地质罗盘以及海拔位置的GPS,仪生比达到1∶5水平;测气压、湿度、风速的气象仪器,仪生比达到1∶6至1∶10水平;土壤剖面挖掘和取样的成套工具,仪生比达到1∶8至1∶10水平;测定水深、水温、流速的水深仪和流速仪,仪器相对昂贵,仪生比达到1∶10至1∶15水平,这样才能充分保障实习过程学生使用和操作观测仪器的频率,培养学生的动手技能。

(三)優化实习路线和实习内容

本文以湖南师范大学地理科学专业庐山自然地理综合实习为例,实习时长十天。实习路线遵循就近连线原则并结合实习内容,设置八条路线。路线一:湖口-梅家洲-龙宫洞;路线二:高垄-观音桥-火焰山(鄱阳湖沿岸);路线三:沙岭沙山-落星墩南湖滨-白鹿洞书院;路线四:西谷-如琴湖-锦绣谷-龙首崖-大天池-电站大坝-黄龙寺-芦林湖;路线五:剪刀峡-望江亭-小天池-王家坡;路线六:汉口峡-大校场-大月山水库;路线七:五老峰-三叠泉;路线八:含鄱口-植物园-博物馆-别墅群。实习内容进行优化精练,明确目标,突出重点。水文实习重点:(1)湖泊水库的形成条件、功能和水深、水温和流速的水情要素观测及关系;(2)庐山大小天池和龙宫洞的地下水赋存空间和现象分析。土壤地理实习重点为庐山地区典型红壤、黄壤、山地黄壤、山地黄棕壤、山地棕壤、湖滨草甸、沼泽、水稻土和风沙土的识别、形成过程、剖面形态观测。植物地理实习重点为不同地点处典型植物形态的识别描述,典型生境中植物形态与生活环境关系的观察与分析以及植物群落的分布和演化。气象与气候学实习重点为通过气象要素的观测概括坡向、凸地、凹地等地形和山地、湖泊、洞穴和森林区域的气象基本特征以及气象在不同地貌、植被和土壤形成演化中的作用。地质实习重点为学会地质野外考察方法并观察、分析与判别不同地点处矿物、岩性、地层、构造和地质年代等地质状况。地貌实习重点为庐山地区构造、流水、喀斯特、冰川、湖滨和风沙等各种地貌的观察分析判别。最后综合庐山水文气象、土壤、植物和地质地貌的总体特征及其人为影响。

(四)构建问题任务单和分组合作探究的实习模式,凸显问题探究和思考反思能力

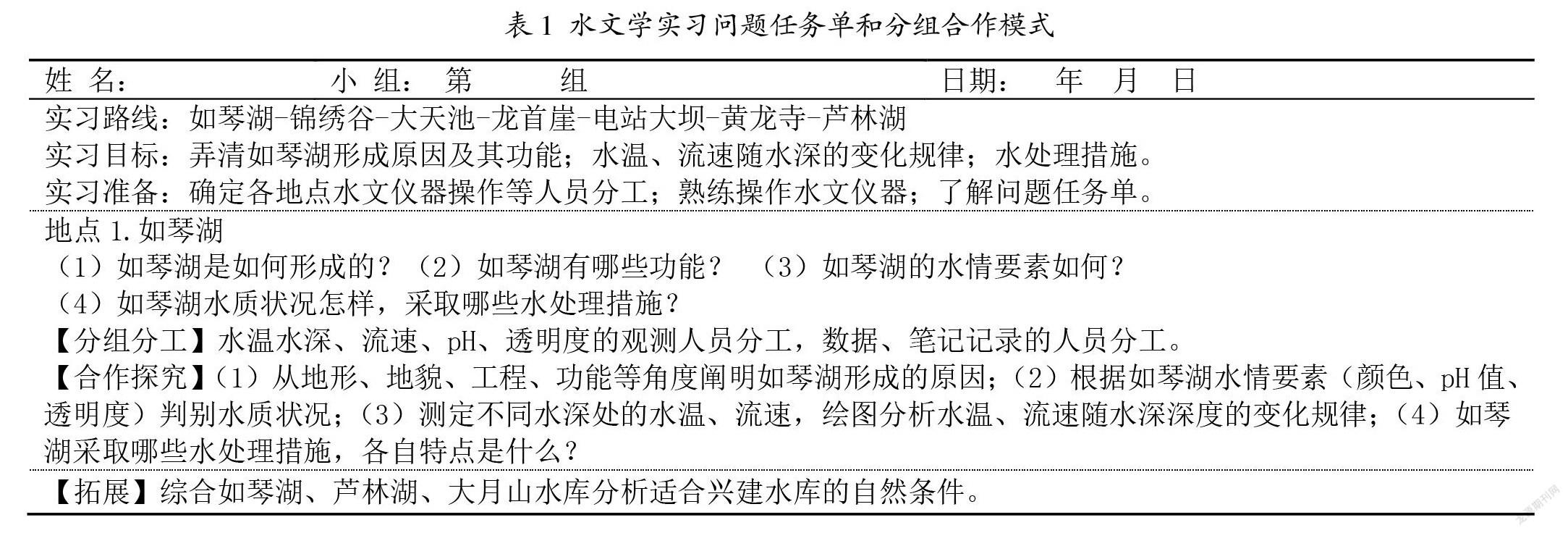

根据课程目标和支撑的毕业要求,一改过去实习指导书的简单方式,构建了问题任务单和分组合作探究相结合的实习新模式。问题任务单模式是指自然地理类的地质地貌学、水文学、植物地理学、气象气候学、土壤地理学根据课程实习的知识和能力要求,把每天实习内容和要求以问题探究任务的形式展示在表格中,提前发放给学生预习,实习中通过观测、聆听、分析和综合进行记录并完成问题任务单内容。分组合作探究模式是学生以小组方式针对问题任务单的要求,进行讲解笔记、仪器操作、数据记录和拍照等具体分工,并对问题任务单的问题和拓展相互讨论探究,最终完成问题任务单。本文以水文学实习(如琴湖)为例,设置问题任务单的实习模式见表1,所有课程共设计类似问题任务单35个。

两种模式同时进行,相互渗透、共同促进,实现有目标、有步骤、有分工、有思考、有探讨、有合作共同完成野外实习和课程目标。这种新模式明确实习的路线和准备,可提升学生动手能力和教学效率,问题探究培养学生自主思考,克服以往学生重笔记轻思考的现象。合作探究要求学生小组合作,掌握沟通技能,体验小组互助和合作学习,培养团队合作能力,是庐山实习和师范生专业认证的课程目标之一。拓展环节不仅是对知识内容的考察,也是对学生知识整合、应用迁移能力的考核,是野外实习课程中重要的培养目标。问题任务单作为学生实习过程中的重要笔记,是过程性评价的重要依据,使得评价体系更具科学性和客观性。

(五)改革实习成绩单一化评价,构建过程化的评价模式

以往的实习成绩主要以各门课程的实习报告成绩(百分制)乘以各门课的权重计算而得,是一个结果性的评价,而实习报告评分标准比较粗略,教师评阅存在一定主观性可能导致成绩略失公平客观,对学生能力考察有限,同时缺少在实习过程中学生的实践操作、沟通组织、知识应用、综合分析等能力的过程性考核。因此提出一套综合考虑学生多方面素养和能力的过程性成绩考核的评价模式,采取定量和定性、教师评价和学生自评、结果性评价和过程评价、小组评价和个人评价四结合和指标简单易操作的评价原则,实习成绩评价的总目标分为平时成绩、实习报告、教学技能三个参评指标。平时成绩从素质要求、团队合作、实践操作和问题任务单完成度四个方面评价,占比25%,素质要求、团队合作、实践操作考察学生师范职业素养、沟通合作和地理实践的能力,支撑中学教育专业认证的毕业要求,问题任务单考察学生的知识整合和应用能力以及实习态度,体现了过程性与结果性相结合的评价原则,采取个人评价和小组评价相结合的方式,体现学生主体参与性。实习报告从内容完整度和分析、数据完整度和分析、格式规范、知识能力和创新能力五个方面评价,占比60%。教学技能从实习答辩和设计研学旅行方案两个方面评价,占比15%,实习答辩能考察学生的“三字一话”能力、技术融合能力、逻辑思维、教学能力和人文社会与科学素养等能力;设计研学旅行方案考察学生的知识应用能力和自主创新能力,为学生未来职业发展奠定基础。这种多样化过程性的改革考核评价模式,既关注实习的结果,更关注实习的过程,既关注实习内容完成,又关注能力的培养,既关注知识掌握,又关注知识应用迁移转化,强化学生的主体性和参与性,更能支撑课程目标和毕业要求。

五、结束语

随着现代信息化的自然地理学科迅速发展和中学教育专业认证的需求,对高校人才培养提出地理实践力、地理分析、综合、教学能力、师德规范、学科素养、沟通合作、学会反思等多层次的培养需求和毕业要求,这就需要自然地理类课程从教学理念、教学与实习模式、考核评价等多方面进行改革,强化学生主体性和积极性,有利于学生独立思考、实践动手、创新、分析应用等能力的培养和提升。

参考文献:

[1]周云凯,白秀玲.新形势下高校自然地理学野外实践教学改革[J].安徽农业科学,2016,44(30):245-246.

[2]劳燕玲.地理科学本科专业自然地理野外实习探索与实践[J].高校教育,2017(6):49-50.

[3]吕宜平,代合治.地理野外实习的教学模式与评价探讨[J].高等理科教育,2006(2):79-82.

[4]于法展,张志华.庐山自然地理野外實习的教学模式与教学效果评价[J].高师理科学刊,2007,27(2):102-106.

[5]王小雷,曾华.自然地理野外实习模式、实习成绩评价标准及方法研究[J].晓庄学院学报,2013(3):114-117.

[6]程久苗,朱永恒.高师地理科学专业野外实习成绩评价指标与评价方法探讨[J].安徽师范大学学报,2009(4):384-388.