研究模式课程发展理念与高校国家安全教育实践探索

2022-03-01付瑞红

[摘 要] 研究模式课程发展是实践性和反思性的,课程发展与评估整合为一,教师在发展课程的同时以行动研究方式对自身教学行动进行评估。教师是研究者和评估者,通过课程发展与评估、教师成长及学生学习成效互动的过程提升课堂实效。以高校国家安全教育实践积极探索研究模式课程发展经验,总结研究模式课程发展理念和规律,基于知识有趣、易学和有用而设计教学过程评估指标。

[关键词] 研究模式课程;课程发展;课程评估;国家安全教育

[中图分类号] G420 [文献标识码] A [文章编号] 1005-4634(2022)01-0065-07

0 引言

新时代的中国高等教育改革以“立德树人”为根本任务,以全面提高人才培养能力为核心,以高质量发展为根本要求构建全员全过程全方位育人格局。课堂教学是高校育人的主渠道,是学校教育成败的关键。《新时代教育评价改革总体方案》明确提出评价教师的基本要求是突出教育教学实绩,认真履行教育教学职责。课程改革是在教育现场中思考课程调整方向,教师凭借其专业知识及对教育场景的充分理解而成为教育变革的主体。

研究模式课程发展是过程导向的,是实践性和反思性的。课程发展与评估整合为一,教师在发展课程的同时以行动研究方式对自身教学行动进行评估。课堂教学成效不仅关注学生成长,还依赖于教师在教育实践中对课堂实践的研究性活动及自我成长。研究模式课程发展是自我反思式探究,是教师对课程实践进行的批判性和系统性反思和审视。20世纪70年代英国课程专家斯腾豪斯经过“人文课程研究计划”的课程变革实验探索,提出“教师即研究者”的概念,开启过程模式研究本位的教学。施瓦布是课程研究中最有影响的学者之一,发起和引导了一系列研究过程的概念[1]。我国教育改革一直重视研究型和专家型教师的培养。

一个完善的课程发展方案是以课堂的真实活动及教师的务实工作为基础的。教师的课程实践就是课程发展和研究的过程。国家安全教育是高校思想政治工作的安全稳定体系,秉承研究模式课程发展理念进行实践探索,旨在促进教学效能。军事理论课是高校开展国家安全教育的主渠道,其教学目标、教材及教学内容是由教育部和中央军委国防动员部决定的,设定的教学目标是宏观的,需要教师在教学过程中以研究模式实现教学目标的具体化。课程发展采用何种模式应视所学知识的性质而定。国家安全教育的教学目标是培养总体国家安全意识,属于认知范畴,相比于技能训练和知识记忆等学习,社会规范及价值观念层面的目标难以用行动指标进行衡量,目标导向的课程发展模式并不适用,以研究模式发展课程具有实践价值。

1 研究模式课程发展的过程导向

研究模式课程发展是过程导向,依赖于高素质的教师发展课程。与目标导向的课程发展模式相比,研究模式课程发展是从教学结果的有效性向教学过程的实效性转变。

1.1 质疑目标导向的过程模式

教育的目标是把价值和标准界定在过程之中,而不是过程之外的结果。过程模式的课程发展理念是对目标模式批判和质疑的结果。在课程科学化的理念下,泰勒提出的课程设计目标模式成为课程发展的经典理念。目标具有指导作用,也是检视教学成果的依据[2]。目标模式课程发展的基本流程有先后顺序,依次是确定达成的教育目的和课程目标、学校提供何种学习经验和课程内容、如何以课程活动方式有效组织、通过课程评估确认教育目标是否达成。目标导向的课程发展是分离和孤立的,教学目标、课程发展、课程评估是各自独立的环节。发展和评估具有不同主体,教师是课程发展主体,学生和外部专家是课程评估主体。

目标对于课程发展确有其重要性,但过度强调课程目标的评估有违教育本质,也不能真实反映教育实况。教学中有可测量、可审视的行为目标,有态度和情感目标,还存在不容易评估的行为目标,如学生社会规范、价值观念和个人思想体系建立。课程建构从方法到目标的逻辑忽视了师生互动及学生学习的心理过程,轻视或忽视其他情感與行为的互动交流。教师按照预设的教学目标安排教学内容,缺少自我教学反省,没有研究和自我成长的动力。教师对自身教学实践采取研究的态度,是即时性和探索性的[3]。研究模式课程发展重视教学过程,教师将教学方案放在课程进程中对其价值和效果做出判断、反思和改进。教学方案适当与否的主要依据是其是否有助于激发学生的学习动机,将目标内化为自身知识和能力结构。过程导向的课程发展模式是对课程实施意义层面的学习动机、过程和效果的评价。过程导向课程发展理念的创新之处在于学生经历评价的过程就是教育过程。

1.2 研究模式课程发展的主体是教师

传统的课程评估具有考核及比较的功能,以自上而下、由外而内为主,评估无法做到帮助教育者进行反省,解决课程问题,为课程发展提供信息。教师一直是“被评估”的观望角色,处于被动地位。研究模式课程发展排斥主客二分的思维,将教师视为评估主体。教师作为课程发展者最了解课程设计与实施脉络,也是最想解决问题者,最有资格对自己的课程进行评估。教师作为研究者,以反思为起点,本质是问题的求证,旨趣在于教育意义的实现[4]。

研究模式在课程发展中是务实导向的,是实践性理论。目的在于解决课程发展的问题,贴近课程实施现场,也关注教师的成长。以教师成长为核心的课程发展与评估机制是基于教师自觉的反省与行动。教师主体作用发挥依赖于教师知识构成。教师要掌握教学学科知识、课程发展知识及认知心理学知识。课程改革要求教师以理论的视野解读时代的需求、把握发展的脉搏,满足自身知识结构和教育教学的整体需要。对于教育接受者——学生而言,知识和信息不会直接变为教育者所期许的认识状态,而是存在知识与认识的鸿沟。认知调整是塑造意识的过程,意识是由感知觉过程和思维过程所组成的认识活动的综合过程[5]。教师要了解学生认知生成的心理机制、教学内容转化为意识的生成机制。

研究模式课程发展的理念与实践中,教师如何经由反省历程掌握课程发展方向并进行教学设计是关键的方法性问题。研究模式的课程是将一系列概念加以安排和设计,使其成为具有某种形式并呈现出逻辑性的互动过程。课程不再只是特定知识体系的载体,而是师生共同探索新知的发展过程,具有开放性和灵活性[6]。课堂教学活动不仅是为达成教学目标开展的机械性过程,而且是一个有价值和意义的活动,重在议题的选择、教学活动的适当安排。在课程对话的过程中,教师的教学设计要关注与学生个体经验相关的知识学习。学生的学习不是对原有的、设定好的知识结构的强迫适应和吸收,而是主动生成知识及认知。教师的课程教学内容选择依据学生已有的知识结构提供真实生活情境,符合认知心理学的规律,有利于促进学生接受新认知或改变原有认知。

2 研究模式课程发展与评估的整合性

传统的课程发展与评估是在不同时间段由不同主体进行的。研究模式把课程发展的割裂关系变为整合关系,这是由评估的定位及功能决定的。评估的目的不仅是考评和比较,更是协助教师了解并改进课程,是教师决策的依据。课程评估是以情境和问题为中心的研究取向,是协助教师搜集信息、了解问题、研究策略、改进问题的重要机制。

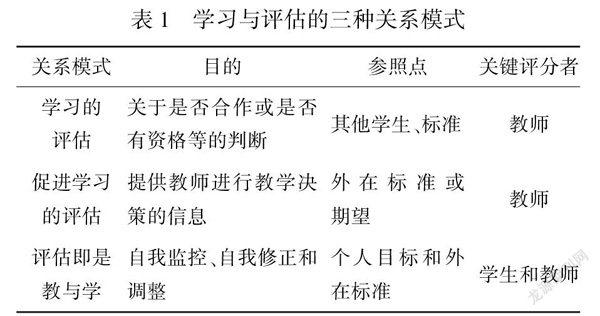

2.1 评估为教师决策提供信息

课程评估是不断循环、互动的进程,并不是仅在课程结束时进行,在教师的真实教学生活中,评估随时发生,以不断调整教学策略。课程发展与评估的整合关系基于学习与评估的关系模式(见表1)。学习的评估是对学习结果的评价,涉及到是否合格或是否具有某种资格的认定,参照点是其他学生的标准。促进学习的评估是提供教师进行教学决策的信息,参照点是外在的标准和期望。评估是教学和学习的过程,对教师而言,评估的目的是教学过程的改进,参照点是不同学生主体的特性及先前的教学设计;对学生而言,评估的目的是学生进行自我调整和修正,参照点是个人目标和外在标准,以评估带动学生思考。

研究模式课程评估的任务不仅考察学生的学习效果,还为教师实施多种课程方案提供决策依据,保障教学过程的实效性。评估内容是与教育方案实施相关的所有潜在因素,是对课程的说明,解释课程的意义、程序、活动的实际情况及学生对课程的感知。课程评价应能反映真实课程实践,关注评价方法的有效性和适切性[7]。课程方案没有对错优劣,重点在于适用性,能为学生提供多少成长空间。每一个教学场景都是独一无二的,用于其中的课程方案具有特殊性。不同的教育情境会有课程发展及评估者预期之外的结果。教师需要以评估方式进行确认,了解包括学生特性、生生互动及师生互动在内的教育场景独特性,通过自我研究与反思,对课程进行不断修正。

2.2 课程发展与评估整合的教学设计

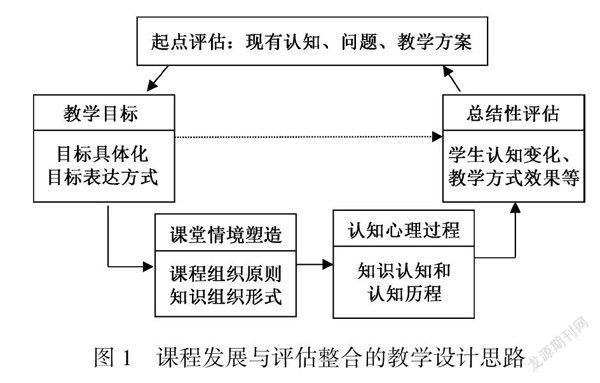

教师教学设计中,第一步是评估学生已有认知并以此作为教学设计的重要依据。在课堂情境目标设置中,学生依赖于已有认知和认知心理过程所提供的认知与学习框架辨认教学目标的具体情境,并理解其中的意义,形成明确的问题意识。学生将教学知识和目标中所包含的价值观和规范内化为自身的意识与认知,最终形成新的认知结果,从而保证教学的有效性。学生个体所具有的反思能力使其不完全被动地接受教学情境目标,会对认知结果的预期形成不同的回应,即对一种新观念的接受并认同、抗拒与抵制、无动于衷。教学结束后的总结性评估是了解学生的知识掌握和观念改变的状况,分析教学方式的适当性及有效性,为教师优化教学方案提供依据(见图1)。

教师的研究及课程设计主动性体现在课堂教学之中。教师不仅是学习资料的传播者,也能发展、设计和诠释学习资料。教师对课堂教学进行系统性、目的性探究,是教学者与研究者、教学与研究的统一[8]。教师的研究信息源自评估过程,通过系统搜集各种信息帮助教师做教学决定、修正教学活动。课程发展是一个循环过程,包括规划、设计、实施与评估四个阶段,每个阶段涵盖计划、执行、检视与改进的内在历程,确保课程在每个阶段的品质。在课程发展历程中,每个阶段都有评估,基本程序是了解现状、对所发现的问题寻求原因、确认问题的本质与优缺点、修正原有做法和课程方案、回馈给下一次课程发展。了解现状的目的是发现学生已有知识结构及存在的问题;分析问题原因属于课程发展的过程,是对学生知识、认知现状进行解释性思考,比较学生目前的学习方式和内容与原有储备知识的差距,确认课程与教学方式是否有效,改进课程方案。评估课程方案目标与架构、教学材料、教学方法及教学资源选取等是否恰当,研究改进对策,形成反馈机制。

3 高校国家安全教育的研究模式课程发展实践

高校军事理论课程以国家安全意识培育为目标,包括对总体国家安全的认知、维护国家安全情感和行为。以燕山大学军事理论课进行研究模式课程发展的实践探索,原因在于军事理论课是高校必修课,国家教育部门设定的教学目标是宏观的,课程实施需要教学目标具体化的过程;教材及教学内容是统一的,需要针对性强、能激发学生内在动力的教学设计;国家安全意识的教育目标属于认知范畴,适用于过程导向的研究模式;教师面对政治敏感性较低、对国家安全知之甚少的理工科学生,更需要通过对教学过程、目标及方法的研究以提升课堂实效。

3.1 课程发展规划

教学活动是涉及诸多要素的教与学双向回馈过程。课程发展首先要掌握国家教育政策所界定的教学目标。2019年教育部、中央军委国防动员部联合印发军事课程教学大纲,突出总体国家安全观、安全忧患危机意识的教育目标[9]。国家安全意识的培育以爱国主义为核心,包括情感、能力和行动三方面,即大学生对国家安全威胁的警惕性、行为的合法性及对国家稳定、发展和繁荣的满足感、自豪感和使命感。军事理论课有利于大学生正确认识总体国家安全观及安全威胁因素,具有积极应对安全风险的心理、思想和法律准备,具有预防和应对安全风险、维护国家安全的基本知识、技能和情感。

基于教学目标的理解和把握,研究模式课程发展的规划要素是课程目标、课程评估和以课程设计体现的课程发展方式,其中目标设计、教学设计和实施是循环互動的过程,课程评估贯穿其中。以总体国家安全观为导向的高校国家安全教育需要建立科学且开放的评价体系,教师专业发展的一个重要路径是兼顾教学内容完善与学术增长点培育的自我反思[10]。研究模式课程发展实践坚持综合性和全程性原则,由课程发展目标界定评估范畴,涵盖知识、能力、情感和行动四类学习内容,以评估方式掌握学生全程的学习状况;课程发展过程中和结束后的总结性评估包括教学方法的有效性和学生学习效果(见表2)。教师作为研究者和评估者,工作重点是掌握学生现有知识,找出问题,据此进行教学设计并付诸实施。评估的步骤包括事实的发现、确定问题原因、实施和发展课程的教学过程、课程实施后对课程方案和实施效果的反思。教师的教学知识结构主要包括总体国家安全理论、国家对国家安全教育的政策要求、评估及指标设计的专业知识和实施技能、教学方法知识。

3.2 起点评估界定问题

研究模式的课程评估中,中心概念是探讨实施一项教育方案要改变的是什么,改变过程中涉及哪些因素。教师首先确定课程评估的需求,在开始特定评估前要知道寻求的问题和评估的目标是什么,探究课程发展的最优策略。起点评估是发现问题和确定原因,制定教学方案,确定讲授范围和重点。起点评估也是学生思考的过程,帮助其唤醒原有知识并引导形成新的认知。

上课之初,起点调查的一级指标是知识层面对总体国家安全观的熟悉程度、安全风险的防范意识和能力、维护国家安全的情感诉求、行动层面的责任和义务。调查结果显示,学生对国家安全的认知高度相似。在知识内涵层面,学生认同国家安全的重要性,却局限于国土安全、军事安全等传统安全的旧观念。在情感和行为能力层面,学生有较强的国家安全责任意识和危机意识,对现有国家安全状况感到幸福和自豪,却缺少维护国家安全的行动力,对于危害国家安全的威胁缺乏警惕防范意识,更不知如何应对,维护国家安全的行为选择上表现出徘徊与迷茫,89%的学生没有意识到国家安全和威胁就在身边。学生的国家安全法制意识相对淡薄,对《国家安全法》《国防教育法》等安全法律知之甚少。

总体国家安全观能力体系构建中,对青年的更高要求与青年群体安全意识的淡薄存在强烈反差。总体国家安全观是以安全内涵的综合性及安全维护方式的辩证性、全局性为特色实现安全的理论创新[11]。总体国家安全形势和安全观念对高校国家安全意识培育提出新要求,浅显的国家安全意识培育不能满足总体国家安全教育需求,更无法使大学生具备坚定的政治立场和敏锐的判断力及深刻的思想认识。学生国家安全意識不强的主要原因是上大学之前国家安全教育相对匮乏。国家安全的认知渠道中,仅有35%的学生选择学校教育,60%的学生选择媒体宣传和网络平台。大学生价值观念的多元化、宏大的国家安全教育目标与学生认知之间的差距是国家安全教育课程设计首先要关注的问题,即如何改变大学生对国家安全的狭义理解、行动茫然和法制意识薄弱问题。教学方案设计重视教学目标的具体化、明晰化,确立知识内容与意识融合的培养目标,转变原有狭义和肤浅化的教育理念和方式,使教学内容贴近学生生活经验,使大学生群体形成符合总体国家安全要求的认识需求。

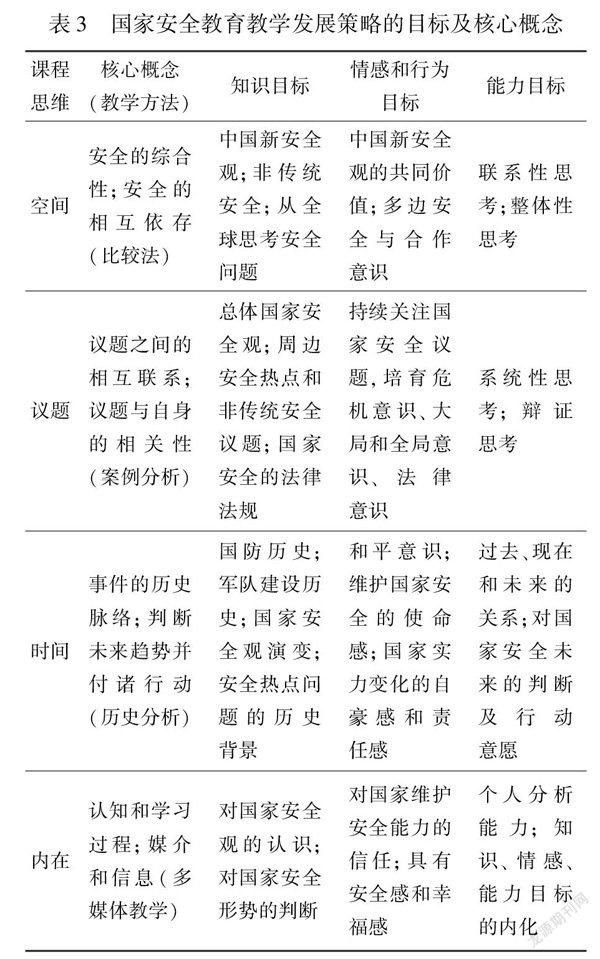

3.3 基于评估的教学发展策略

课程评估是对课程实践中教学内容、优先顺序及教学方式选择的持续性思考。教师了解学生知识掌握的现状,以知识掌握和能力培养指标为引导,结合学生学习心理,依据学习内容安排适当的教学方式。以总体国家安全观为指导,国家安全教育课程的教学发展策略包含空间、议题、时间和内在四个层面(见表3)。空间层面探讨国家安全与全球安全的相互联系性,学生具有普遍、共同安全观乃至全球安全共同体的基本立场。议题层面是国家安全教育课程探讨各种与学生生活需求相关的议题,涵盖政治、经济和文化等总体国家安全观所包含的各个层次,议题的探讨包括安全议题之间的联系性及安全议题与学生个体的相关性,配合学生的认知、经验和情感发展,学生在议题的学习中认识到国家安全的重要性,对中国维护国家安全的实力有信心,对中国实力增强感到自豪。时间层面是将时间阶段视为互动的,过去、现在和未来并非是分离的而是相互关联的整体,课程就是给学生提供机会探讨国防的历史、现在和未来的相互连结,从历史经验思考对于现在的启示,探讨未来国家安全维护的能力需求,让学生通过时间层面的探讨,认识到自身采取何种行为能更好地维护国家安全。内在层面是国家安全教育思维模式的核心,教育是双向的过程,一方面向外引导学生发现国家安全的现实形势,另一方面向内提升学生对自身与国家安全相关性的认识,塑造学生自身对于国家安全维护应有的态度、情感及能力。

国家安全教育课程发展的四个层面不是割裂的,而是相互联系的整体,时间、空间和议题的教育思维之间相互联系,并同时指向学生内在心理和认知发展以及外在的能力提升和行动意愿。以时间的互动和空间的相互依存,以及议题的彼此关联设计体现知识、情感和能力的国家安全教育课程。

3.4 教学实施与总结性评估

教师以促进学生思考和知识重构为前提进行教学设计,唤醒大学生的主体意识和责任担当,培养维护国家安全的能力和实践自觉。教学实施主要思路是教学内容与学生的微观生活相契合,采用学生内在动机激发的教学方式、用多元化的内容呈现方式。三种方式不是割裂的,而是整体设计和实施。目标是缩小国家安全的价值传播与个体微观生活之间的差距。教学实施过程中,教师通过唤醒、激发、启发的方式实现内容与意识的内在联系。青年群体不愿意认可和接纳空洞的理论。与生活疏离、与实际生活经验存在断层的知识使学生学习的内在动力不足。动机对于学习过程和结果都有重大影响, ARCS动机理论界定提升学生学习动机的四个要素:注意、相关、自信与满足,是学习动机、教学设计与学习成果的整合与互动关系模式[12]。军事理论课教学内容选取的原则是让知识好学、易用、有趣。教师在授课中采用问题导向教学法,选取与生活相关的经验和案例,提升以多媒体方式表现的资讯传播力。在教学案例选取层面,教师播放与大学生相关的国家安全情报泄露事件的视频资料,以真实故事和切身的认知经历使学生感受到国家安全就在身边。多媒体制作和资料选取符合顺序性及整合性原则,建立在学生的生理及心理条件基础上,关注学生学习兴趣与动机,实现学习的相关性与连续性。

总结性评估是评估教学过程的合理性和有效性、教学目标的达成情况,也具有引导学生深入思考的功能。总结性评估指标设计包括知识精熟度和动机激发模式,后者指知识有趣并引起注意、切身相关、知识有用并建立信心、情感的满足感四方面。评估结果显示学生对国家安全举报电话等常识性知识、总体国家安全观内涵等核心知识、中国国防现状等基础性知识的掌握程度达到99.9%。教学实施环节,教师通过教学内容安排及教学方式的选取让知识变得有趣并引起学生注意。总结性评估结果显示,90%的学生认可教学内容的章节设计方式有利于强化学习效果;95%的学生认为利用文字、图片和影像资料呈现教学内容对学习有益,以案例教学、国际比较方式有助于提升知识学习的深度和广度;超过九成的学生认为教学内容有趣,上课所采用的教学方式引起了注意。然而,学生注意力的持久性还有待提升,注意力无法持久维持的比例达到18%。切身相关包括与生活经验相关、与大学生成长相关、与未来工作和生活相关,学生会持续关注国家安全知识。调查结果显示,超过96%的学生认为以切身相关经验为基础的学习有益于接受新知识;90%的同学认可课程所学能力和情感与大学生成长及未来生活相关;学生对国家安全知识的关注度并不会随着课程结束而终止。知识有用并建立信心主要考察知识掌握的信心、知识有用的信心、未来遇到国家安全问题知道如何去做的信心。总结性评估结果显示,97%的学生认可通过系统学习能够比较全面地了解和掌握国家安全基本知识,未来可以做到知识学以致用,对于危害国家安全的事件具有警惕性,知道如何维护国家安全。在情感的满足度层面,教学效果较好,基本上全部同学都有获得知识的满足感并激发了对国家的自豪感和责任感。

总结性评估为修正教学提供的积极反馈,是持续强化现有教学设计,教学目标具体化、结合知识有趣性与有用性的教学设计能进一步增强学生的动机激发效果和课程教学的有效性,以整合思维和研究模式发展课程,不仅能更好达成教学目标,而且能培养学生终身学习的兴趣和能力。

4 结束语

研究模式是值得总结和实践的课程实施方法。研究模式课程发展是国家安全教育教学设计的理论基础,教师在教学实践中设计教学过程,更新教学内容,选取适当有效的教学方法,国家安全意识培育目标取得显著效果。教师在教学实践中以课程发展和评估的整合思维设计课程,其理念、设计框架、教学方式选取和评估思路在高校价值观引领知识教育中具有方法性意义。研究模式课程观是发展与评估的整合,是教师成长及学生学习成效互动的统一。评估关注教学效果和检测目标达成度,也关注一种教育方案的原理、发展、运作和成果,是教学过程所需。教师通过课程评估,找出自身定位与教学盲点,在自我探索、反省、改进与回馈的过程中实现教学发展。作为研究者和评估者的教师是研究模式课程发展的主体,以实践行动研究的方式,对自身教学实践做出评估与反思。教师作为研究者和评估者并不是教育工作者陌生的领域,只是在课程改革经验中,这些理念需要不断澄清、实践并逐步深化。教师所需的教学知识包含授课知识、学生的认知心理知识和把知识与学生经验联结起来的教学方法知识,包括“知其所然”的陈述性知识及“行其所宜”的程序性知识。作为研究者和评估者的教师有更多意愿去了解课程本质、问题与未来发展方向,将教学过程视为自我探索的成长历程。学生在课程评估中形成新认知学习意愿,课程结束时对教学内容进行总结和深入思考,在教学过程中了解问题情境中的知识、达成教学目标期望的知识、能力和情感状态,内化为自身的知识结构、能力构成、情感体验和行为意愿。

参考文献

[1]

阿瑞亚·莱维.教育大百科全书:课程[M].丛立新,赵静,译.重庆:西南师范大学出版社, 2011: 114.

[2] 泰勒.课程与教学的基本原理[M].施良方,译.北京:人民教育出版社, 1994:38.

[3] 吴刚平.校本课程开发的思想基础[J].外国教育研究,2000(6):7-11.

[4] 李润洲,张良才.论“教师即研究者”[J].教育研究, 2004(12):60-64.

[5] 潘菽.意识——心理学的研究[M].北京:商务印书馆,2018:31.

[6] 应俊峰.研究型课程[M].天津:天津教育出版社, 2001:3.

[7] 张俊列.中国课程评价研究40年:历程、主题与展望[J].课程·教材·教法, 2018(10):59-66.

[8] 阳利平.对“教师即研究者”命题的探析[J].教育发展研究, 2017(10):5-8.

[9] 中华人民共和国教育部.教育部、中央军委国防动员部关于印发《普通高等学校军事课教学大纲》的通知[EB/OL].(2019-01-18)[2021-04-05].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_1061/s3289/201902/t20190201_368799.html.

[10] 闫忠林, 问鸿滨. “总体国家安全观”视域下高校国防教育教学内容改革成效评价指标体系建构的研究[J]. 教学研究, 2019(3):54-57+62.

[11] 习近平.坚持总体国家安全观 走中国特色国家安全道路[N].人民日报,2014-04-16(1).

[12] JOHN M. K.Motivational design of instruction: the ARCS model approach[M]. New York:Springer,2010:47-55.

Ideas of a research model to guide curriculum development and

national security education practice in universities

FU Rui-hong

(School of Humanities and Law, Yanshan Univeirsity, Qinhuangdao, Hebei066004, China)

Abstract

Research model curriculum development is practical and reflective. Curriculum development and evaluation are integrated into one. Teachers evaluate their own teaching actions through action research while developing the curriculum. The curriculum development concept of teachers as researchers and evaluators is the process and integration unity of development, evaluation, teacher growth and student learning effectiveness. With the national security education practice in universities, we actively explore the research model of curriculum development experience, summarize the methodological rules and design teaching process evaluation indicators based on interesting, easy-to-learn and useful knowledge.

Keywords

research curriculum model; curriculum development; curriculum evaluation; national security education

[責任编辑 刘 冰]

[收稿日期] 2021-04-05

[基金项目] 2020年河北省高等学校人文社会科学研究项目(GH201016)

[作者简介] *付瑞红(1974—),女,河北秦皇岛人。博士,副教授,主要研究方向为教育教学理论与国家安全。