贝类原肌球蛋白致敏性消减技术研究进展

2022-02-28陈雅纯郭明珠王利文桑亚新孙纪录

陈雅纯,郭明珠,王利文,桑亚新,孙纪录

(河北农业大学食品科技学院,河北 保定 071000)

贝类是指任何可食用的海洋无脊椎动物,包括甲壳类和软体动物[1]。甲壳类属于节肢动物门,有对虾、龙虾和螃蟹等;软体动物属于软体动物门,是除节肢动物外最大的类群,有双壳类(蛤蜊、扇贝、贻贝、牡蛎)、腹足类(蜗牛、鲍鱼)和头足类(鱿鱼、章鱼)[2]。近年来,由贝类引起的过敏事件占所有食物过敏病例的90%以上,影响高达10.3%的总人口,构成世界范围内日益严重的公共卫生问题[3-5]。据统计[6],在亚洲贝类过敏症的患病率普遍较高,儿童食物过敏人群中,甲壳类产品引发的过敏反应占39%,鱼类占13.2%;而在成人中,甲壳类和软体类水产品的过敏反应引发率分别为33.8%、18.9%。我国是贝类生产和消费大国,近年来由食用贝类引发的食物过敏问题日益增多,贝类过敏不同于牛奶、鸡蛋等好发于婴幼儿的致敏食物,由贝类引起的食物过敏好发于成人,易引起皮肤红肿、鼻炎、哮喘等症状[7]。这种过敏不会获得自然耐受性[8],通常会持续终生。由此可见,贝类引发的食物过敏是需重视的食品安全问题。

目前,贝类已有多种蛋白被鉴定为食物致敏原。其中,最主要致敏原为原肌球蛋白,其他致敏原有精氨酸激酶、肌质钙结合蛋白、肌球蛋白轻链以及新型致敏原磷酸丙糖异构酶、细丝蛋白C等[9]。对于贝类过敏患者来说,避免进食相关的致敏原是预防过敏最安全有效的措施,但这使患者不能随心享受各种食品,同时有可能导致营养成分失衡[10]。因此,消减贝类主要致敏原致敏性技术对过敏人群和食品工业至关重要。本文详细介绍了贝类主要致敏物质原肌球蛋白,重点整理了原肌球蛋白致敏性消减技术,并提出未来解决贝类致敏原的需求和挑战,为深入研究贝类原肌球蛋白、开发低致敏或脱敏产品提供理论指导,以便最大限度地开发贝类的营养价值,最大限度地减少过敏的不利影响。

1 原肌球蛋白概况

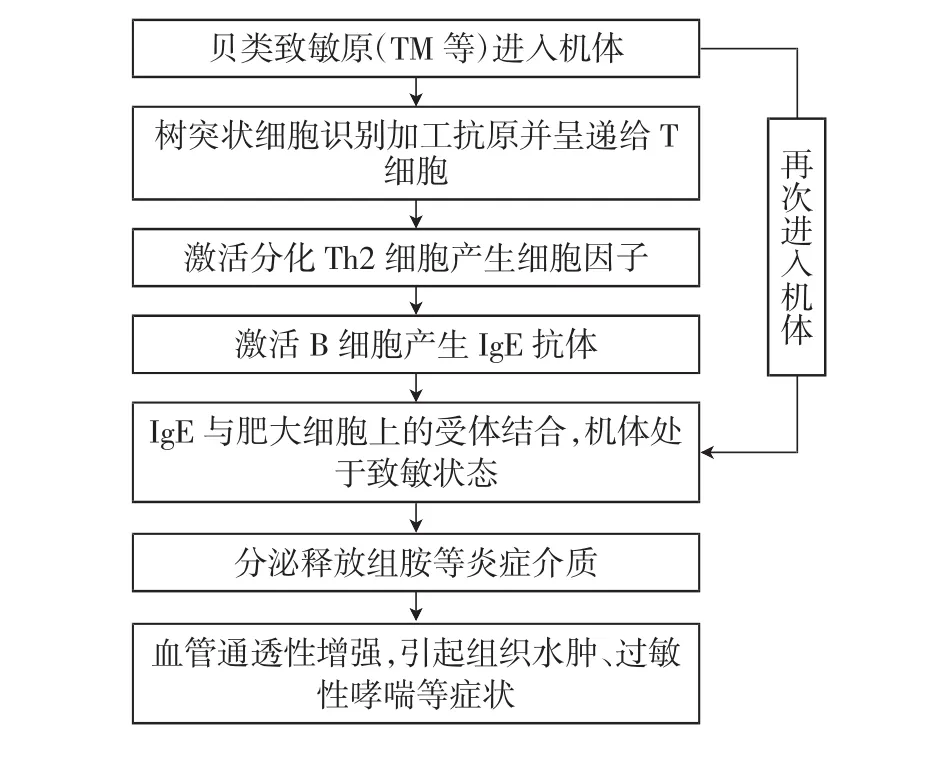

原肌球蛋白(tropomyosin,TM)是贝类的主要致敏蛋白,广泛存在于甲壳类水产品和蛤蜊、贻贝等软体动物的肌肉或非肌肉组织中。TM是由两个相同的α-螺旋结构相互交织形成的超螺旋结构,包括7个肌动蛋白结合位点,主要功能是促进肌钙蛋白和肌动蛋白在横纹肌细胞中的相互作用,调节肌肉组织收缩[11]。TM是一种酸性糖蛋白质,含有276个~284个氨基酸残基,相对分子量为34 kDa~38 kDa,耐高温且软体动物的TM具有抗消化性[12]。目前,多种贝类TM已被分离鉴定出来,其中包括凡纳滨对虾(Litopenaeus Vannamei)[13]、褐美对虾(Penaeus aztecus)[14]和太平洋牡蛎(Crassostrea gigas)[15]等,分离出的致敏原TM分别命名为 Lit v 1、Pen a 1、Pen m 1、Pen b 1 和 Cra g 1 等。TM 之间的氨基酸序列同源性很高,在软体动物中不同种类软体动物之间TM的同源性为70%~80%,与甲壳类TM的同源性为63%~64%,以至于很多对软体动物过敏人群在摄入甲壳类动物时也会发生过敏反应[16-17]。贝类引起的过敏反应属于特异性IgE抗体介导的速发型超敏反应,过敏反应机理如图1所示。

图1 贝类过敏反应机理Fig.1 Mechanism of allergic reaction in shellfish

近年来,国内外研究学者不断改进TM纯化方法,减少了复杂、耗时的层析过程。傅玲琳等[18]用硫酸铵沉淀、结合等电点、加热的方法纯化了南美白对虾TM,经测定其质量浓度最高可达 43 μg/μL;Xu 等[19]研究了一种硫酸铵与等电沉淀相结合的非热技术来提取纯化鱼、虾和蛤蜊中的TM;Chinnappan等[20]利用硫酸铵沉淀法从黑虎对虾和牡蛎中提取纯化TM。

2 原肌球蛋白致敏性的消减技术

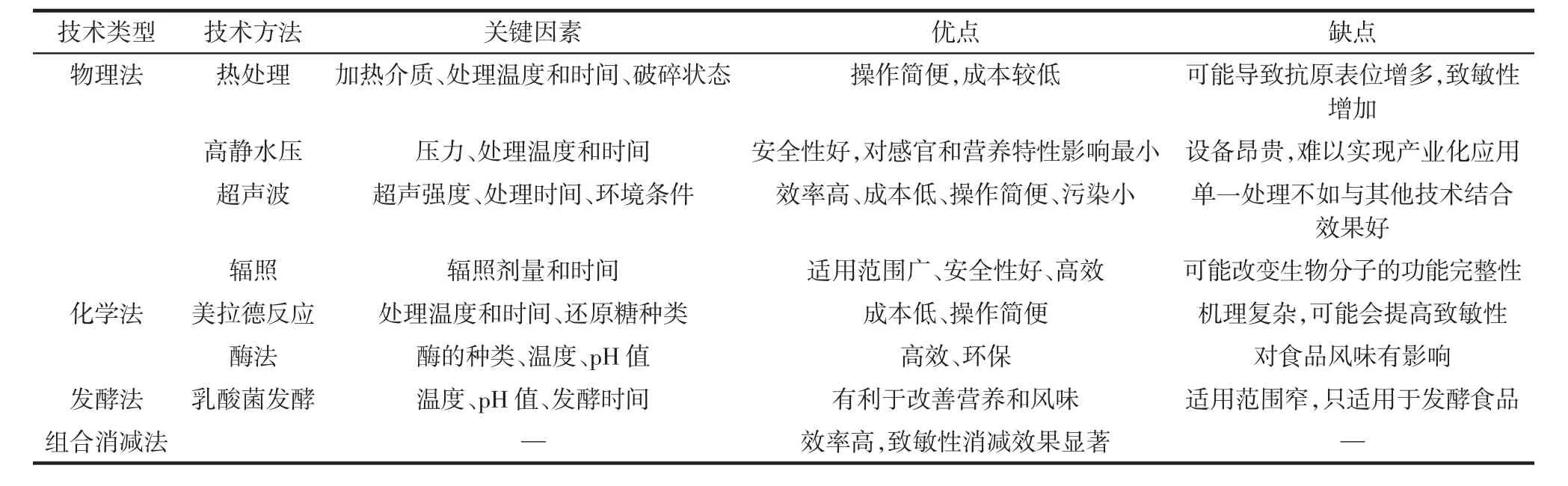

由于贝类食品过敏事件的影响,研究人员一直在寻找新的食品加工技术来消减食品的致敏性,以便贝类食品经过适当加工可以为过敏人群所食用。目前,用于消减TM致敏性的技术主要分为物理、化学、发酵和组合消减法。物理法,如热处理、高静水压、超声波和辐照,是研究和使用最广泛地消除TM的食品加工方法,具有无残留、风味损失和质地变化小、成本相对较低的优点[21];化学法,如美拉德反应或酶法,是通过化学手段影响TM分子中的氨基、羧基、巯基和酰胺键等基团,改变蛋白的静电荷、疏水基团及其空间结构,从而影响其致敏性[10];乳酸菌发酵法,随着近几年食品生物技术的发展,也越来越多地用于贝类致敏蛋白的消减;组合消减法结合多种食品加工方法,有协同或强化效果,能有效降低致敏性[22]。各种技术方法实行的关键因素、优点和缺点见表1。

表1 原肌球蛋白致敏性消减技术比较Table 1 Comparison of allergenic subtraction technologies of tropomyosin

2.1 物理法

2.1.1 热处理

热处理是一种常见的食品加工方法,操作简单且成本低,但TM具有热稳定性,传统的热处理很难降低它的致敏性,并且加热可能产生新的抗原表位或使掩藏的表位暴露,使致敏性增加。如Fang等[23]通过煮沸和焙烤的方式加热处理牡蛎主要致敏原Cra g 1(TM),结果表明加热后的Cra g 1比对照样品产生更高的IgE反应活性,这可能是由于加热导致蛋白聚合物的形成。

然而,新的热处理方法在某些情况下是有效的,例如电介质加热。电介质加热是电磁波加热电介质材料的过程。根据频率的不同,介质加热可分为射频加热(10 MHz~50 MHz)和微波加热(>100 MHz)。目前,只有微波被广泛研究用于消减TM的致敏性,因为它具有更高的效率和更强的蛋白质变性潜力[24]。利用微波加热处理虾蟹可降解致敏原TM,使致敏性轻微降低,但效果有限并不适合实际应用[25]。

因此,由于TM的热稳定性,采用单一的热处理对过敏原的消减效果一般,且会影响其原有的营养与风味价值[26],热处理联合其他消减技术可能更适合于TM的消减。热处理使用的温度比较极端,会破坏蛋白质并引发不良变化,导致食品营养损失和风味变差,所以不推荐热处理作为消除贝类过敏原的首选方法。

2.1.2 高静水压

高静水压(high hyperbaric pressure,HHP)是一种新型的非热脱敏技术,对贝类感官和营养特性的影响最小。HHP与逐渐散热的热处理不同,不考虑食品材料的尺寸和形状,100 MPa~1 000 MPa的压力以均匀的方式快速分布在整个食品中[27]。HHP只影响非共价键(如离子键、氢键和疏水键)。由于TM的一级结构是通过共价键连接的氨基酸序列,它们受高压的影响极小;而二级结构是通过分子内或分子间氢键形成α-螺旋或β-折叠的多肽链组成,其中氢键和盐桥的断裂会受到HHP处理的影响;HHP也极大地影响TM的三级和四级结构,因为它们是由非共价键维持的[28]。TM的破坏程度取决于所施加压力的大小[29],采用低压处理时,一级结构会发生可逆性展开,二级结构中由氢键引起的压缩会导致蛋白构象变化,三级结构和其他分子间相互作用的变化发生在200 MPa,四级结构在150 MPa~200 MPa的压力水平下会发生变化,将压力进一步增加到500 MPa时蛋白质展开形成生物大分子特有的无序结构。

HHP能有效降低原肌球蛋白的致敏性。Jin等[30]利用HHP技术研究了新鲜鱿鱼TM的结构和致敏性变化,当压力从200 MPa增加到600 MPa时,TM中的α-螺旋逐渐减少,在600 MPa时约有53%的α-螺旋转化为β-折叠和无规则卷曲,根据间接酶联免疫吸附试验得出,400 MPa和600 MPa要比200 MPa降低致敏性的效果好,并且提高了鱿鱼TM的消化率。李正龙[31]考察了超高压对鳗鱼原肌球蛋白结构的影响,结果显示在 200 MPa~400 MPa压力下,β-折叠转化为 β-转角和无规则卷曲,在500 MPa和600 MPa下,α-螺旋展开转化为β-折叠和β-转角,随着压力强度的增加,鳗鱼TM表面疏水性不断增加,巯基含量不断降低,这表明较高的压力可以更显著地改变TM结构。由此可见,HHP通过破坏蛋白质的弱键改变蛋白质的空间结构,导致蛋白质变性或失活,使TM致敏性消减,同时对食品品质损失较小,因而,HHP是有潜力和发展前途的致敏性消减技术[32]。

2.1.3 超声波

超声波被定义为使用频率大于20 kHz的声波,根据超声强度的不同分为高强度(低频)超声(>10 W)和低强度(高频)超声(<1 W)[33],其中常用于食品加工的是高强度超声(high intensity ultrasound,HIU)[34]。HIU是依靠介质传播的弹性机械波,介质中的粒子在超声波传递过程中产生剧烈机械振动,引起介质间的空化和机械作用[35],产生局部高压和高温,破坏非共价键,二级结构发生无序变化,导致致敏蛋白发生构象变化,进而影响致敏性。与其他物理改性技术相比,HIU能大幅度提高处理质量、速度和效率,还有成本低、操作简单、污染小等优点。

HIU在消减TM致敏性的方面有着令人满意的效果。HIU依靠处理时间来影响整个虾提取物和原肌球蛋白的致敏性。Dong等[36]评估HIU处理对虾样品的理化和致敏特性的影响,发现致敏性随着时间的增加而降低,并且在20 min时表现出最佳的降敏效果,TM减少了76%,20 min后观察到更多的碎片、条带和孔洞,这表明HIU对TM降解有显著影响。Zhang等[37]探究了HIU功率的影响,15 min的条件下,功率由100 W到800 W,α-螺旋含量降低,β-折叠、β-转弯和无规则卷曲含量增加,较强的HIU可破坏TM结构,增强TM的胃肠道消化率,使TM和消化产物的致敏性降低到较低水平。PANIWNYK等[38]研究了HIU对虾TM与IgE结合能力的影响,分别在0℃和50℃下用HIU(30 Hz,800 W)处理1.5 h,发现在50℃下虾的致敏性显著低于0℃处理和未处理的虾,这说明超声温度对TM消减效果也有一定影响。因而,超声处理的效果与功率强度、时间和控制温度紧密相关,也有许多研究证明[39],超声结合酶解、加热或美拉德反应脱敏效果更好。

2.1.4 辐照

辐照(irradiation)是利用电离放射性辐射源60Co、137Cs产生的γ-射线或电子加速器产生的电子束对食品进行电离辐射的过程[40]。辐照会产生自由基,自由基容易引起蛋白质断裂和聚集,导致蛋白质的二级和三级结构改变,破坏TM与IgE的结合表位[41],从而使TM的致敏性降低。一般来说,中等剂量(1 kGy~10 kGy)常用于对易腐食品(如水果和蔬菜)进行巴氏杀菌,当辐照剂量高达10 kGy时,可以有效破坏过敏原的抗体结合表位。Muanghorn等[42]用60Co处理罗氏沼虾,发现在10 kGy和15 kGy下,TM条带密度明显降低。Liu等[43]采用10 kGy剂量的电子束辐照处理虾,结果显示虾TM与IgE结合能力减少约20%。Mei等[44]研究了剂量为1 kGy~9 kGy的电子束辐照对蟹肉中IgG结合能力和TM结构的影响,随着剂量的增加,α-螺旋含量降低,巯基含量降低,表面疏水性显著增加。辐照能有效改变TM的二、三级结构,受TM热稳定性的影响不大,安全性好,其中电子束辐射不需要使用放射性元素,比γ-射线更安全,更容易被消费者接受,目前还未有辐照处理食品产生有害物质的报道,但过高剂量的辐照会使氨基酸残基氧化、断裂,改变生物大分子的功能完整性[45]。

2.2 化学法

2.2.1 美拉德反应

美拉德反应是指蛋白中的氨基(主要来自含ε-氨基的赖氨酸)与羰基(主要来自还原糖)发生的非酶促化学反应[46]。美拉德反应通过引入还原糖使目的蛋白增加糖链,进而修饰TM上与IgE结合的关键氨基酸表位[47]。国内外许多研究学者发现美拉德反应对TM致敏性的消减程度主要取决于所用还原糖的种类和环境条件。采用果糖和木糖与对虾TM发生美拉德反应,发现TM的致敏性并没有降低[48],而以葡萄糖为底物会显著降低TM的致敏性。Zhang等[49]发现TM与葡萄糖在37℃经糖化反应18 h后,α-螺旋含量大幅下降,赖氨酸的含量降低了55%,TM结构的改变使其致敏性显著降低。Fu等[50]利用核糖、低聚半乳糖和低聚壳聚糖与TM进行美拉德反应,发现TM被糖基化后其致敏性均显著降低,致敏性最高可降低60%。蔺海鑫等[51]利用核糖与菲律宾蛤仔TM反应12 h,产物的IgE结合能力下降76.2%,α-螺旋含量下降了71.7%,蛋白表面疏水性增加了192%,有效赖氨酸含量降低了45.5%,试验发现4 h的反应时间就能改变菲律宾蛤仔TM的结构,使其致敏性降低。此外,美拉德反应过程中可能会形成新的致敏化合物或新的过敏原。Nakamura等[52]发现扇贝TM被葡萄糖、果糖或麦芽糖糖基化后,其与IgE抗体的结合能力增强。因此,美拉德反应可以有效消除贝类TM,但需要选择合适的还原糖和反应条件(如时间、温度)来增强其消减效果。

2.2.2 酶法

酶法是消减过敏原致敏性中应用最为广泛的方法。首先,蛋白酶可以将TM水解成多肽或氨基酸等小分子物质,从而破坏其线性表位和空间结构,降低TM致敏性[53]。Mejrhit等[54]研究发现TM在人工胃液中极其不稳定,在胃蛋白酶水解作用下,IgE的结合能力下降。同时,王学丽等[55]模拟了TM的胃肠消化,采用质谱技术分析消化产物,发现胃肠消化2 h后,仍存少许不被破坏的抗原表位,但胃蛋白酶破坏了TM大部分的抗原表位,有效地影响TM的致敏性。Lasekan[56]用碱性蛋白酶和植物蛋白酶处理虾样后发现只有碱性蛋白酶显著降低了TM的IgE免疫活性。其次,TM在酶的作用下发生分子内或分子间的交联反应,促使TM交联聚合,从而使抗原表位隐藏在内部,致敏性也随之改变[57]。Liu等[58]将辣根过氧化物酶与蟹TM交联,发现交联产物可改善小鼠的致敏症状,显著降低其体内的特异性IgE水平,这是因为酶可通过影响TM的结构,改变抗原的递呈方式,诱导致敏小鼠产生对TM的口服耐受性。当转谷氨酰胺酶与酪氨酸酶联合使用时,也可显著降低虾TM的致敏性[59]。酶法具有高效和环保性,但也有很强的特异性,与所选酶的种类、温度和pH值有关,单一使用酶法大多会产生苦味肽,对贝类食品风味产生影响,组合其他技术使用效果更佳。

2.3 发酵法

乳酸菌是人体肠道中必不可少的一种有利于身体健康的益生菌,研究发现,乳酸菌发酵可以解离蛋白物质,破坏致敏蛋白的结构和线性表位,导致致敏性随之改变。王梦梦等[60]在37℃条件下对小龙虾进行发酵加工处理,结果表明TM含量和免疫活性均降低。傅玲琳等[61]通过体外实验研究5种乳酸菌对小鼠致敏性的影响差异,发现其中芽孢乳酸菌09.712对小鼠的抗过敏能力最强。肖叶等[62]探究了乳酸菌(植物乳杆菌)对过敏原TM免疫活性的影响,结果表明不同提取物水解TM48 h后,植物乳杆菌各成分提取物都会较大程度改变TM的二级结构并破坏其致敏表位,其中菌体对TM致敏性的消减率最高(76.9%),此外,研究发现氨基可能是植物乳杆菌消减TM致敏性的一个重要作用位点。经大量研究发现[63],乳酸菌还可以改善肠道菌群状态,调节炎症因子的释放,增强机体对外来致敏食物的免疫力,进而改善机体的过敏症状。与传统的物理化学法相比,发酵法在降低致敏性的同时,还能改善水产品的营养风味。因此,对于贝类食物过敏症患者来说,食用发酵食品是一种较好的选择。

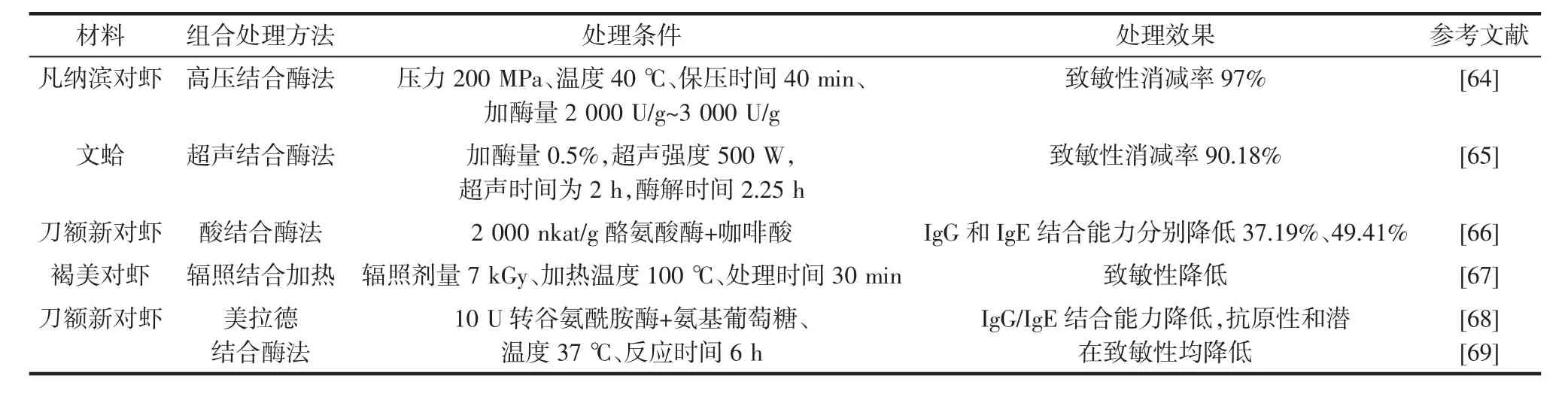

2.4 组合消减法

单一的先进加工技术虽然是直接消除贝类食品致敏性的方法,但是多种方法的组合可以弥补单一加工技术处理的不足,使消减效果得到强化。此外,组合消减法还需要尽可能地实现防止食品质地、营养、风味遭到破坏和保障食品质量安全的目标。表2整理了近几年有关TM的组合消减研究。

表2 组合消减法对贝类TM影响的研究Table 2 Study on the effect of combinatorial subtraction on shellfish TM

3 展望

随着由误食贝类引发的食物过敏问题日益增多,人们对过敏性疾病越来越重视,有关贝类主要过敏原TM的研究也越来越深入,但仍存在许多的问题,还需针对不同问题做进一步研究。

首先,目前针对贝类致敏原的研究主要集中在甲壳类和致敏原TM上,其他致敏原也有较高致敏性,应加强对软体动物及次要致敏原的研究;其次,消减贝类主要过敏原TM处在研究阶段,由于设备条件的影响以及技术对食品品质的影响,未曾实现产业化应用,故试验研究应向产业发展靠拢;同时,许多研究都是建立在对已分离纯化的TM直接消减的基础上,并没有考虑整体组织中的其他因素是否对消减TM致敏性有影响,故采用整体原料消减其致敏性的研究很有必要;最后,探究多种加工方法组合消减贝类TM致敏性,最大程度降低或者消除食物致敏性并最大限度保留贝类的风味和营养品质,以便未来越来越多的消费者可以将贝类作为一种容易获得的、更健康的和可持续的营养来源享用。