恶性肿瘤化疗患者PICC置管非计划拔管因素分析及探讨

2022-02-28濮英娜马丽娟

濮英娜,马丽娟,王 娜,尹 哲,陈 玲

(新疆医科大学附属肿瘤医院乳腺放疗科,乌鲁木齐 830011)

经外周静脉置入中心静脉导管(Peripherally In⁃serter Central Catheter,PICC)是肿瘤患者化疗的首选途径[1],其优点在于可明显减轻肿瘤患者因反复穿刺及输注刺激性药物带来的痛苦,为广大患者带来诸多利好。非计划性拔管是指患者未达到拔管指征而自行将管道拔出,也包括因医护操作不当所致的管道脱落[2]。据报道[3],PICC 置管相关并发症发生率为8%~50%。PICC 置管的相关并发症会导致PICC 非计划拔管,进而缩短PICC的使用时间,加重患者焦虑情绪,影响患者的治疗效果[4]。本研究通过对本院1 026 例恶性肿瘤化疗患者PICC 置管期间发生的54例非计划拔管因素进行分析,探寻引起PICC 非计划拔管的影响因素,以期能为临床预防PICC 非计划拔管提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象选取2020年9月-2021年8月在本院使用PICC化疗的恶性肿瘤患者1 026例,跟踪随访收集患者PICC 带管期间并发症发生的情况,分析非计划拔管的原因。纳入标准:(1)18岁≤年龄≤83岁,预计生存时间超过6个月;(2)所有患者均经组织病理学明确诊断为恶性肿瘤;(3)所有患者均由医院具备PICC置管资质护士进行置管;(4)患者通过PICC 置管至少接受了1 个周期及以上的化疗;(5)无凝血功能异常;(6)患者无双原发肿瘤;(7)患者知情同意下自愿参加本研究。排除标准:(1)血液系统肿瘤患者;(2)依从性差、中途退出者;(3)年龄<18 岁;(4)预期寿命不足6 个月。本研究获得本院伦理委员会批准,所有患者均签署了知情同意书。

1.2 研究方法医院电子信息管理系统中提取特定数据集,收集患者的一般资料,包括姓名、性别、住院号、年龄、文化程度、体质指数(BMI)、Karnofsky评分、医疗保险情况等;肿瘤TNM 分期、化疗方案、置管位置等,对患者PICC留置持续时间、上肢深静脉血栓形成(UEDVT)、中央导管相关血流感染(CLABSI)、穿刺置管处局部皮肤感染、导管阻塞、脱出或意外移除等原因进行随访,并根据本研究分析的拔管原因及影响因素提出针对性护理对策,为今后避免非计划拔管的发生提供参考。

1.3 资料收集本市患者每周进行PICC维护时对患者进行随访,对于置管后有症状的患者,随时对其应用彩超或造影随访,地州患者通过电话随访,随访周期为1年。维护前利用微信平台通知患者按时换药。

1.4 统计学方法本研究所有数据均为计数资料,因血栓及置管相关感染导致PICC置管非计划拔除相关影响因素比较采用卡方检验,采用SPSS18.0 软件进行数据分析,检验水准α=0.05。

2 结果

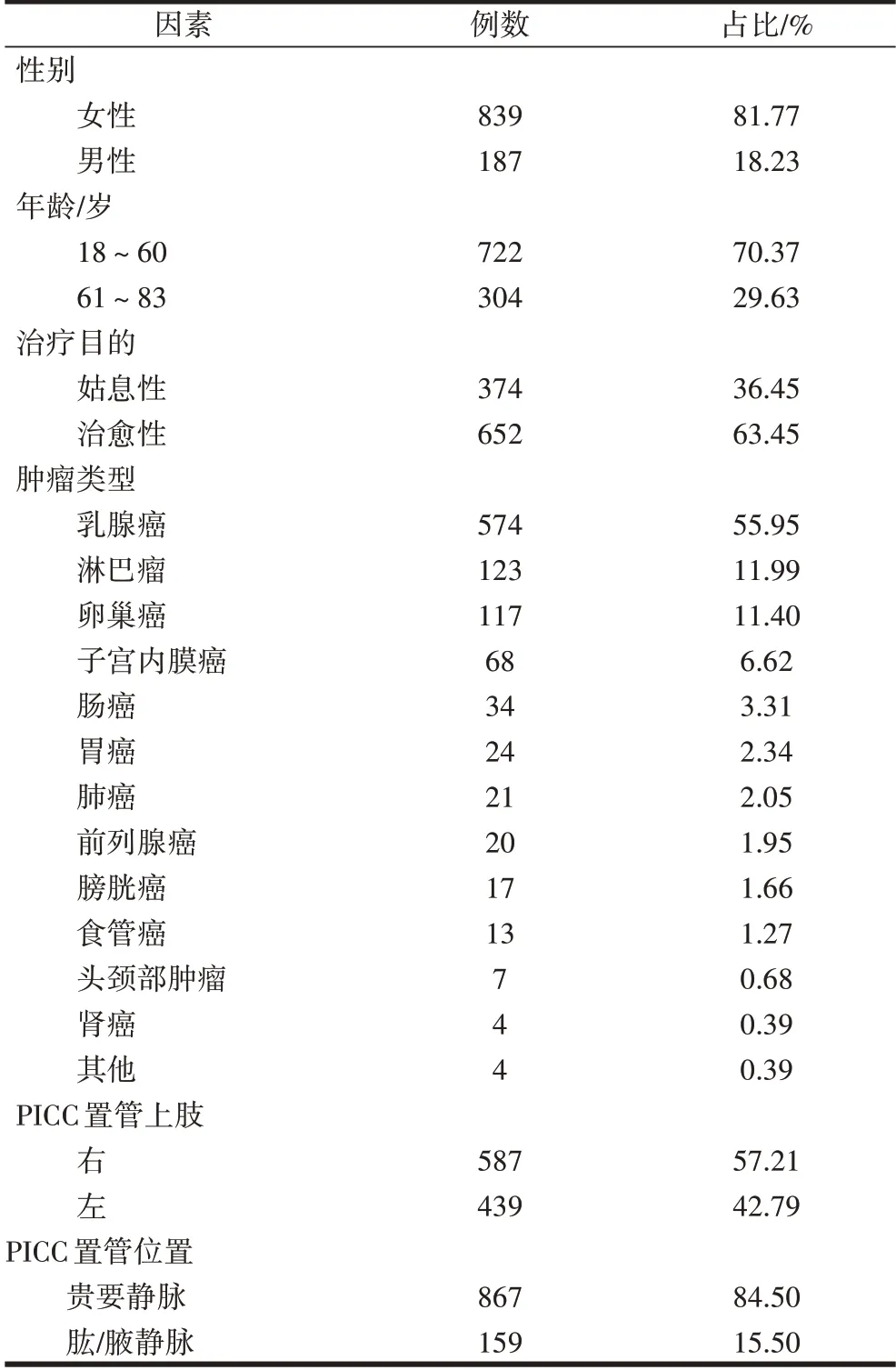

2.1 患者一般人口学资料情况在12个月的研究期限内,1 026 例PICC 置管患者中,女性占81.77%,且乳腺癌患者占半数以上。63.45%的患者选择治愈性化疗治疗,分别选择不同静脉置管(表1)。

表1 患者的一般情况(n=1 026)

2.2 PICC 并发症发生情况本研究1 026 例置管患者随访1 年统计发现,发生PICC 置管相关并发症236例,各类相关并发症发生率及所占百分比详见表2。

表2 PICC置管并发症发生率及各并发症所占百分比

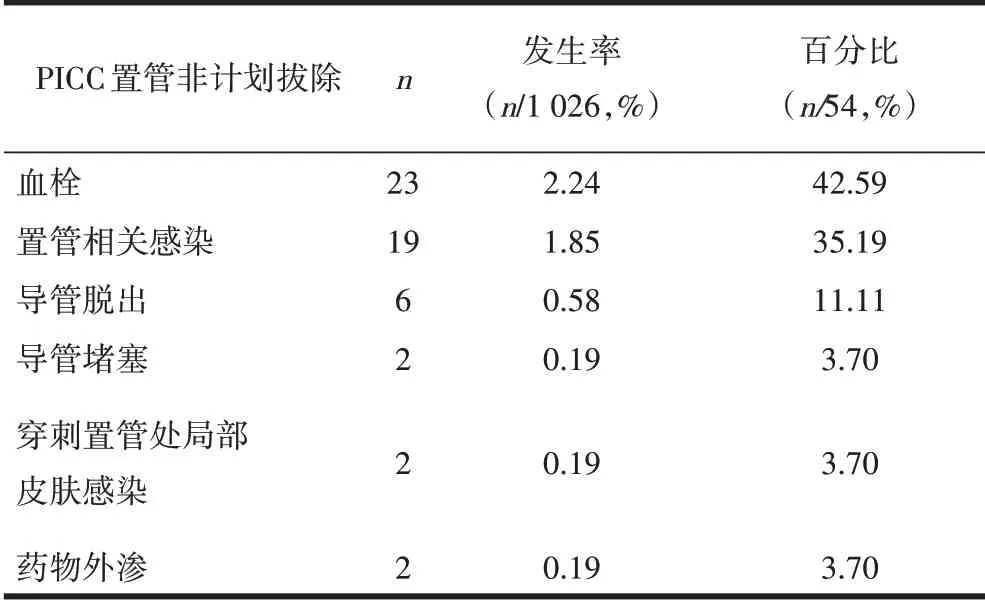

2.3 1 026 例PICC 置入患者非计划拔管发生情况54 例患者经处置无效后非计划提前拔管,发生率为5.26%,相关因素发生率及所占百分比详见表3。

表3 1 026例PICC置入患者非计划拔管相关因素发生率及所占百分比

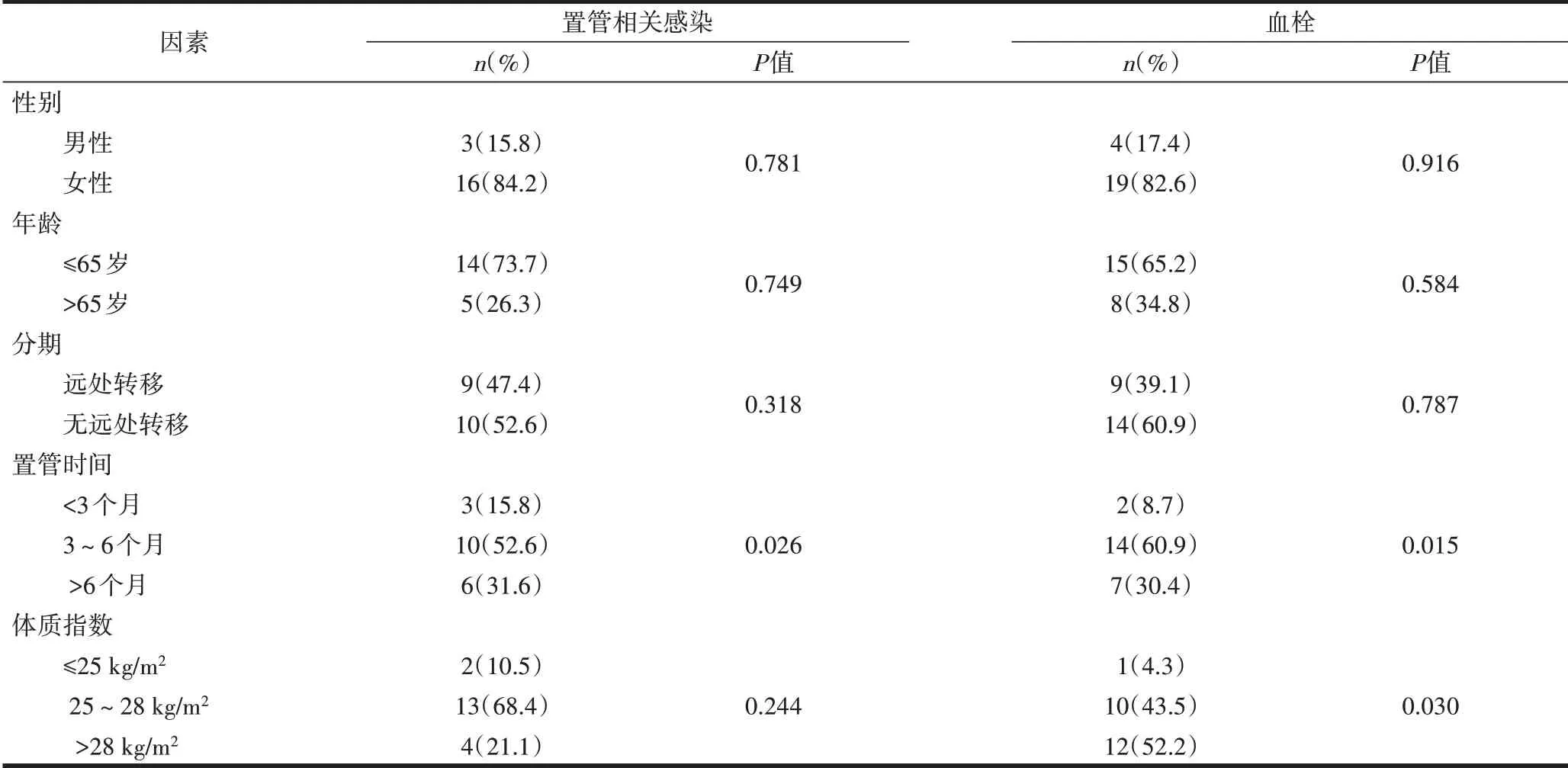

2.4 因血栓及置管相关感染导致PICC 置管非计划拔除相关影响因素分析54 例患者因相关并发症导致PICC 置管非计划提前拔除,其中19 例因置管相关感染导致非计划拔除,23 例因血栓导致非计划拔管。置管时间是置管相关感染致PICC非计划拔除的影响因素,置管时间和体质指数是血栓致PICC 非计划拔除的影响因素(P<0.05)(表4)。

表4 因血栓及置管相关感染导致PICC置管非计划拔除的影响因素分析

3 讨论

非计划拔管原因包括:(1)PICC 相关性深静脉血栓形成(PICC-UEDVT)。(2)中心静脉导管相关血流感染(PICC-CLABSI)。(3)穿刺置管处局部皮肤感染(exit-site infection。(4)导管阻塞。(5)导管脱落和意外拔除。本研究发现,置管相关感染和血栓形成是导致PICC置管患者非计划性拔管的主要因素。结果显示,置管时间过长是导致置管相关感染的危险因素,同时患者原发疾病影响、年龄偏大、免疫功能降低也与置管相关感染有关,因此应注意指导患者化疗期间加强营养支持,进食高蛋白、高热量、高维生素的食物,特别是置管时间超过6个月的患者,更应注意加强机体免疫力。本研究发现,在置管后进行脉冲式正压封管,输注黏稠度高的液体后使用生理盐水将管道冲洗干净,特别是对体质指数过高、置管时间超过6个月的患者,更应注意避免液体在管道内残留,调整输液速度,发现不完全堵塞后及时应用尿激酶溶解,避免血栓形成,有助于减少血液凝聚,降低细菌繁殖风险。同时加强对患者的健康宣教,指导患者正确进行导管维护,注意观察导管外露部分长度、穿刺位置情况,置管侧肢体避免剧烈活动,出现异常及时就诊。

PICC 置管是一种安全有效的静脉输液装置,因其易于操作及维护,目前在临床中,特别是在肿瘤化疗患者中得到广泛应用[5]。Paje等[6]研究报道PICC置管相关并发症发生率为24.7%,15.1%的患者提前拔除置管,提前拔除原因中感染发生率4.8%,血栓发生率4.1%。本研究结果显示,有23.00%的患者发生PICC 置管相关并发症,经过处理后,仍有5.3%的患者非计划提前拔除PICC 置管,其中因血栓导致非计划拔除的占42.6%(23/54),因置管相关感染导致非计划拔除的占35.2%(19/54),与相关报道相一致。有研究报道PICC 置管相关血栓发生率为2.3%,血栓发生率为5.6%,其中糖尿病患者PICC 置管后发展成为血栓的风险增加了3倍[7-8]。研究报道血栓与癌症类型、置管深度等相关[9]。有研究表明某些化疗药物可改变局部血液pH 值,直接影响静脉内皮细胞的功能,促进血栓形成[10]。本研究显示:置管相关感染发生率6.5%,血栓发生率3.3%,分析导致感染和血栓的相关影响因素,结果提示置管时间及体质指数是引起血栓的相关因素,置管时间是导致置管相关感染的影响因素,置管时间超过6 个月,血栓及感染的发生率明显增高,随着体质指数增加,血栓的发生率也增高,这也提示临床应充分重视体质指数过高和置管时间超过6个月的患者,需要密切关注患者有无置管相关并发症的发生,对发生血栓和感染风险较高的人群可考虑预防性抗凝和抗感染治疗,以延长PICC置管的使用时间,避免非计划拔管的发生。

深静脉血栓形成后,多学科团队会诊,对患者情况进行综合评估后再决定是否将导管拔除,需要考虑患者再次开通静脉通路的难度、是否需要继续进行静脉给药、患者本人及家属对导管拔除和可能需要再次置管的意愿、抗凝治疗禁忌证等,遵医嘱先应用低分子肝素钙溶栓抗凝治疗,同时注意观察患者血小板、凝血功能,抗凝治疗后未见血栓明显消退,或出现蔓延趋势,存在深静脉血栓的相关症状体征时,临床应考虑终止溶栓、拔除导管[11]。PICC 置管期间细菌经穿刺点沿导管侵入体内引起感染,包括PICC 置管局部感染、潜在感染、全身感染及有临床症状的感染都属于置管相关感染,通常采取50%硫酸镁湿敷或外涂多磺酸粘多糖乳膏可缓解,对出现脓性分泌物的患者可进行细菌培养,针对性抗菌治疗,治疗无效时可遵医嘱进行拔管,将导管尖端5 cm 用无菌剪刀剪下后送细菌培养,根据细菌培养和药敏试验结果给药。

本研究仍存在一些局限性:(1)纳入样本量相对复杂,不同化疗药物的不良反应不同,例如顺铂存在肾毒性,需要大量液体水化,可能会间接造成血栓不易形成;(2)有些化疗药物存在较强的血管刺激性,其损伤血管内皮细胞可能也对PICC 置管后血栓形成有一定影响。后续研究工作中,仍需进一步深入研究,以期提高恶性肿瘤化疗病人PICC 置管患者的生活质量。