炳灵寺石窟早期调查中的重要遗迹

——以冯国瑞《炳灵寺石窟勘察记》为中心

2022-02-24张含悦北京大学考古文博学院

张含悦(北京大学考古文博学院)

自1951年炳灵寺石窟重新发现至今已七十余载,除了文物古迹随时间的自然损坏,还经历了20世纪60年代刘家峡水库蓄水工程导致下层洞窟被淹没,加之历年的保护工程,如今的石窟全貌相比当时已发生了巨大变化。所以冯国瑞20世纪50年代初参与的对炳灵寺石窟的两次考察和所发表的成果就格外需要重视,尤其是一些重要遗迹现已无存,更需要回归最初的考察记录详细分析,以求确认当时这些遗迹和题刻是否存在、其位置在 何处。

一 1951年的初步考察

炳灵寺石窟在学术意义上的再发现始于20世纪50年代初。1951年冬季,西北人民图书馆的冯国瑞先生与甘肃省委孙作宾副书记在参加临夏地区的土改工作时,从农民处得知炳灵寺石窟,后来在中共甘肃省委的帮助下进行了初步考察。

冯国瑞(1901—1963),甘肃天水人,字仲翔,号麦积山樵、石莲谷人。少年时,其父请前清进士为之讲习古文辞,奠定了坚实的史学基础。1921年至1926年就读于南京高等师范学校,之后考入北平清华学校国学研究所,1927年毕业,期间受业于梁启超、王国维等学者。1928年起,先后任甘谷县立中学教员、甘肃省通志局分纂、兰州中山大学教师、青海省通志馆馆长、西宁县长、青海省政府秘书长、陕西省政府顾问等职。1938年至1948年,任教于三台东北大学历史系、西北师范学院国文系,于兰州筹建西北图书馆。先后四次考察麦积山石窟,并撰写《麦积山石窟志》《调查麦积山石窟报告书》《天水麦积山西窟万佛洞铭》等论文与专著。1950年,任兰州大学中文系主任,并被国务院任命为甘肃省政府文化教育委员会委员,其间考察炳灵寺石窟,并发表多篇相关论文。1962年受聘为甘肃省文史馆馆员。1963年病逝于兰州[1]。

冯国瑞对炳灵寺初步考察的成果主要发表在《炳灵寺石窟勘察记》(图一,以下简称《勘察记》)[2]、《永靖发现西晋创始炳灵寺石窟》[3]和《甘肃永靖县炳灵寺附近石窟初步考察》[4]三文中,主要考证和说明了炳灵寺石窟的历史地理、文献材料[5]、当地见闻、保存现状、水陆交通、所获文物、周边胜迹等多方面内容,并首次提出外来佛教艺术对炳灵寺的影响,对了解炳灵寺的情况提供了全面、详实的 参考。

图一 《炳灵寺石窟勘察记》印刷册(印刷于1956年,由冯国瑞先生赠予,现藏于炳灵寺文物保护研究所资料室)

其中最重要的莫过于对当时炳灵寺石窟遗迹、遗物的记录。即使限于条件,“设法攀登的石窟不及全部的百分之一”[6],但他仍通过望远镜观察并记录了大量内容。由于是首次考察,还未对石窟进行编号,且时人对于佛教石窟的了解程度有限,对窟龛形制、造像题材的用词都不尽准确,导致其中所描述的窟龛方位、行进路线等都略显模糊。因此细读《勘察记》就能发现,很多重要的窟龛、纪年题刻的位置难以确定,这个问题十分重要,却未曾有过深入探讨。

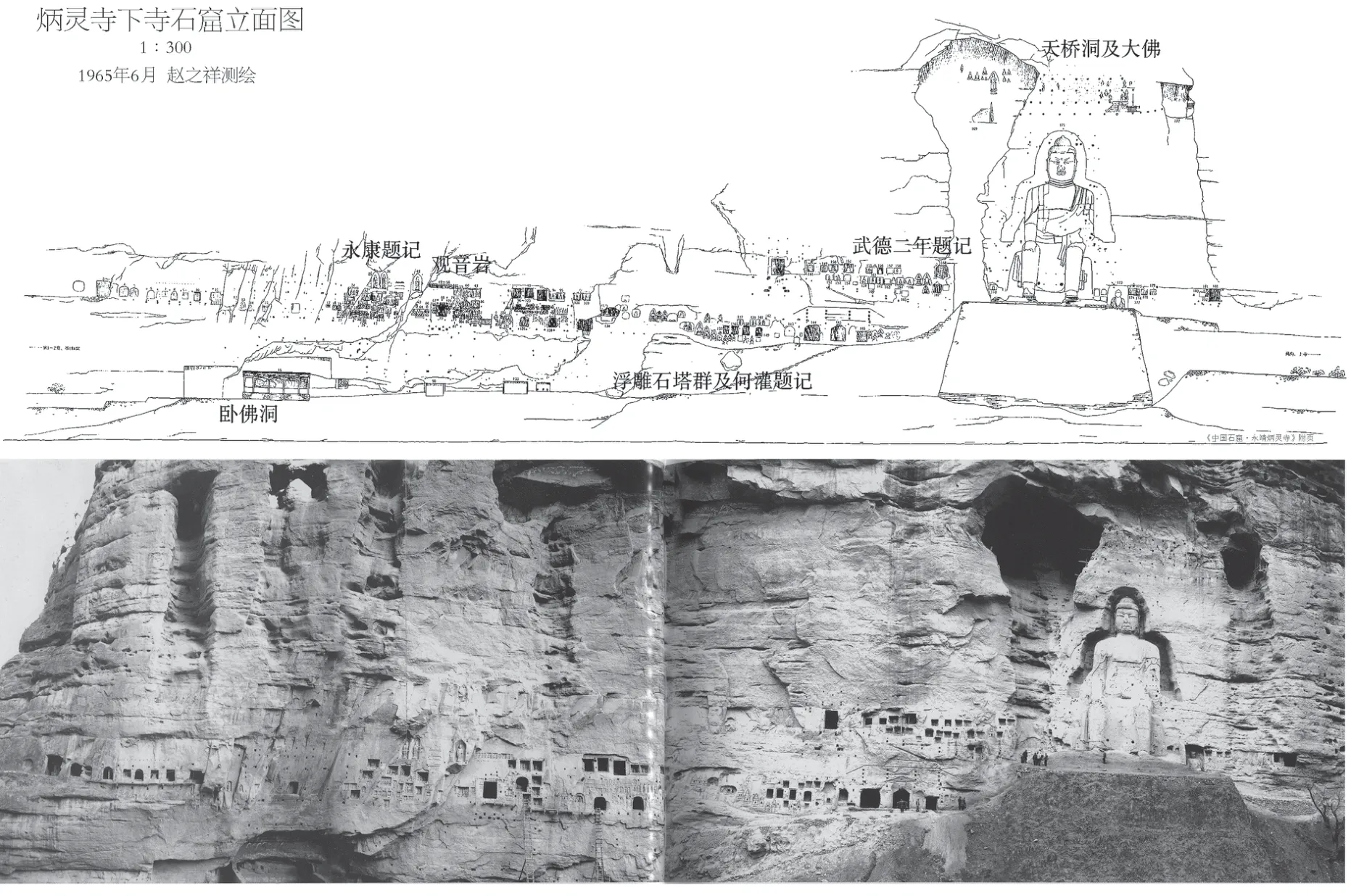

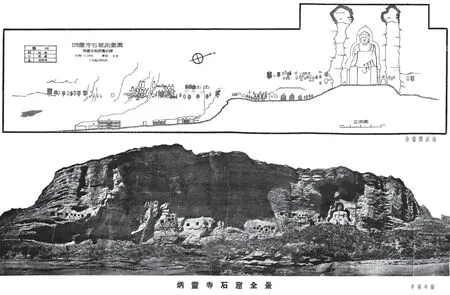

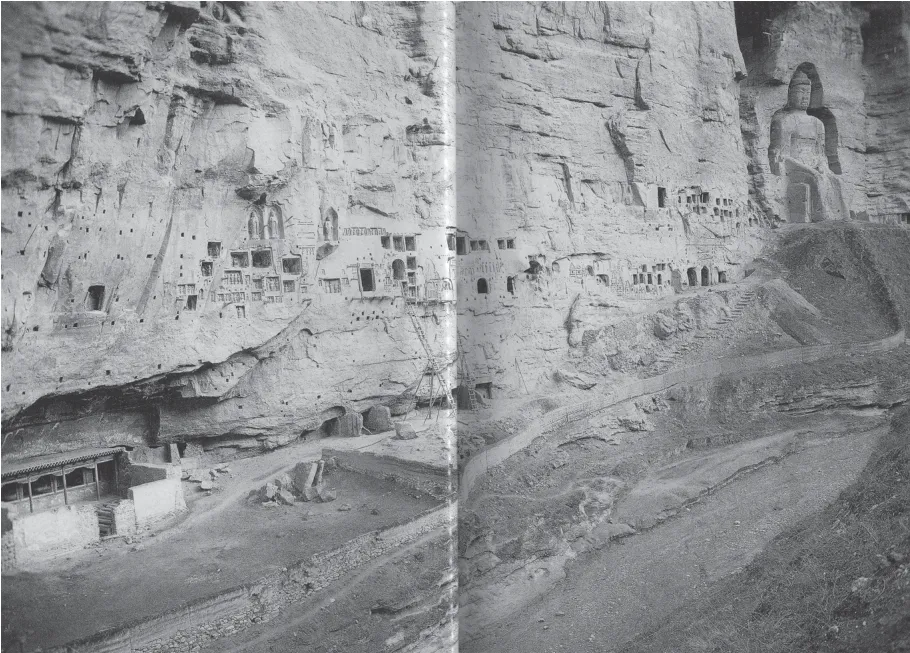

首先,需要理清冯国瑞当年考察的实际路线,以及《勘察记》对遗存的记录顺序。当时的炳灵寺大多窟龛位于崖壁中间(图二),位置较高,而考察者所能走的路线则是崖面最下方卧佛洞(现编号第16窟)前的土路。这条路沿崖壁底部向东北,在第144窟处开始向上抬升,此处往回延伸出向南的一小段路,北面又继续连接着大佛前的平台(图三)。而根据《勘察记》的内容顺序,对石窟主体部分先后记录了卧佛洞区域、“武德二年”题记所在区域、石塔群及何灌题记、永康题记所在区域、观音岩、大佛及天桥洞(图四)。由此可推断,初次考察时,冯先生首先从南至北记录了步行所能及的部分,随后又从南至北记录了在对岸用望远镜看到的部分。

图四 20世纪60年代炳灵寺下寺立面图及石窟总貌[8](采自《中国石窟·永靖炳灵寺》附页;《昔日炳灵寺》,第22~23页)

图二 20世纪50年代炳灵寺下寺立面图及全景照片(采自《炳灵寺石窟》)

图三 炳灵寺崖壁底部道路(采自《昔日炳灵寺》,第24~25页)

本文结合前述考察路线和记录顺序,并参考《勘察记》和《永靖发现西晋创始炳灵寺石窟》二文,将炳灵寺石窟遗迹分为如下几个部分进行梳理。

(一)“石门”遗迹至卧佛洞

冯先生一行首先“渡黄河入寺沟峡”,此处的“寺沟峡”当为现在的大寺沟,即黄河北岸一道东北—西南向的沟峡。炳灵寺下寺的主要洞窟几乎全部位于大寺沟内的西侧崖壁上。据《勘察记》,“我们登了崖上,向东直入寺沟峡,峡口风景雄奇。这条峡内,南北山相对,北山遍是洞窟,中间有条沟水……”[7],此处以及全文的方位描述都略有偏差,是由于大寺沟方位并非正南北向或正东西向导致的。

在寺沟峡峡口(图五、图六),冯先生见到了巨石累积的“石门”遗迹。根据《法苑珠林》“有石门滨于河上,镌石文曰:晋太始年之所立也”,他认为此“石门”,虽已毁坏成乱石堆,但其残存部分与文献记载完全符合。水库蓄水后,如今的大寺沟口已经见不到冯先生所说的“石门”的遗迹了[9]。

图五 20世纪50年代大寺沟口照片(采自《炳灵寺石窟》)

图六 20世纪60年代大寺沟口照片(采自《昔日炳灵寺》,第6~7页)

接着,“越过乱石堆石门不远,直北又有一深沟,南北对峙,有与河边石柱峰相同的无数高峰……北面的山上多原始石窟,最先看见北岩中间的一佛二菩萨。有好几丈高,未曾走近它的附近”[10]。这一条深沟可能是进入大寺沟、经过姊妹峰之后的第一道接近东西向的沟,位于大寺沟西北一侧。冯先生在这里最先看到的一佛二菩萨龛,当为现在编号的第1龛,位置在姊妹峰附近的下层的崖壁上,1968年刘家峡水库蓄水后被淹没。

之后“由石门迤东,更向东望,可以从侧面看见石窟群……路左发现大石座,有五台,是原来宝塔的座子……由塔座旁直东望深岩下坐的弥勒大佛的侧面,更进有后来修的一道围墙,人从墙的缺口出入,围墙北悬岩之下,是卧佛洞,洞顶上层,栈道毁坏……”[11]这里所说的“大石座”,现在已不存。从石座向东望见的“深岩下坐的弥勒大佛”即是现在编号第171窟的大佛,其侧面的围墙,应当由现在编号第16窟的卧佛洞外的围墙延伸出去的,当时冯先生一行应该就是从这里开始进入窟群区的。卧佛洞上方的“悬岩”即一布满方形深孔的陡峭崖面,现在仍然 可见。

(二)卧佛洞及其以北无法登临的窟龛

崖面底部的卧佛洞(第16窟)区域也因后来的蓄水工程而被淹没。当年进入该区域后,冯先生写道,“洞左石级,也可能是攀登栈道的起点”。另外提到洞口有木构门窗,洞内有卧佛和多层壁画,且“几层泥皮下,有北魏书迹”。洞侧存有明正德十二年的石碑(简称“大明碑”)——《重修古刹灵岩寺碑记》,《勘察记》中有其完整录文。此碑现存放于第146窟内。碑文中提到了现存的北宋何灌题记,以及“……观音岩圣水露口流……”“……载有□唐初命御史大夫,□□□□武德……”等内 容[12],对此后研究非常重要。

之后,一行人从卧佛洞出发,继续向东北行(图七),“卧佛洞迤东,路陡崖窄,绝壁间的石窟,碍于无容足宽敞之地,富丽的壁影崖雕,势难迥望,只好忽略过去!更进到崖岸稍宽处,崖壁下层,有多列印度式的石塔,并不高,有四五尺不等,浮雕在崖壁上”[13]。也就是说,他们离开卧佛洞后,首先经过了一片位置较高、无法攀登的窟龛,遂继续前行,直至浮雕石塔群处,即现编号第134窟至第140窟的崖面上。根据冯先生的描述,这些石塔的高度在1.3~1.7米不等,现存石塔的尺寸确实与之符合。只是冯先生所说“小塔里有坐立的石像”不知为何物,目前只有个别石塔塔身的方孔内有一些擦擦,或许由于当时距离较远无法看清,导致讹误。

图七 卧佛院入口处(采自《昔日炳灵寺》,第22页)

(三)“武德二年”题记所在区域

“武德二年”题记现已无存,仅能从当时考察记录的相关描述中大致判断其可能的位置。冯先生在《勘察记》中写道,“再东行连续还有小塔小窟,在有小佛像的双石塔左,发现上下两大窟,上窟较完好,也不能进入,由西边一排威神,可看见立的两位威神,坐的一位菩萨,可断为初唐。下窟一半被崖石压塞,左排存在的威神菩萨,和上窟一样。可以攀登进去,在窟壁上发现石刻题记:武德二年,龙兴寺、释玄□、□□御史大夫□□□□”[14]。这里的“威神”应该也指“神王”。自第140窟继续向东北前进,有上下两层窟龛,下层是第144、145、146窟,上层是第147窟至第168窟,其间亦夹杂有浮雕石塔(图八)。如果按照上文推测,塔中小像可能为擦擦,则冯先生所谓的“有小佛像的双石塔”就很可能是第167窟和第168窟南侧的两个左右并列的浮雕石塔,因为其中一个石塔内仍存有擦擦。这两个唐代洞窟恰好在该区域内呈上下排列,下窟(第167窟)距离当时的地面不算太远,可以攀登,而且它的下半部分至今保持着被填埋的状态。此外,这个区域唯有第168窟内有坐姿的菩萨,舒相坐于须弥座上,其余窟龛内的菩萨均站立。虽然该题记现已不存,但结合上文《大明碑》中“……载有□唐初命御史大夫,□□□□武德……”的内容可知,作此碑文者当时也应看到了这一题记。仅从《勘察记》和现存遗迹判断,有“武德二年,龙兴寺、释玄□、□□御史大夫□□□□”题记的洞窟最可能为第167窟。

图八 炳灵寺石窟第144、145、146窟及附近窟龛外景(采自《昔日炳灵寺》,第51页)

(四)浮雕塔群及“何灌题记”

从道路升高处再顺着残存的一小段二层道路略往西南方向走,恰好最远可以走回到前述塔群处,则可见第135窟旁塔群之间的北宋政和二年“何灌题记”,《勘察记》中有全部录文[15]。这方题刻至今仍十分清晰,保存状况较好。至此,冯先生一行已经自南向北走完了大寺沟西北崖大佛以南所有可通行的路径。

(五)“永康题记”

如前所述,冯先生已至对岸通过望远镜继续观察之前未能登临的窟龛,因此又重新开始记录南边的遗迹,包括永康题记、观音岩和天桥 洞等。

据《勘察记》:“从这塔群迤南行三十多步,在十五六丈的悬崖上,左边竖立三个大窟,右边平列三个大窟。这三窟上,还有露立的两尊立佛像,大窟窟形,都是石雕穹窿的犍陀罗式,窟外有威神二[16],很像麦积石窟牛儿堂外的威神。这些大窟相当深,那天阳光很好,在望远镜中,把两旁的菩萨,屋顶的藻井画,和两旁壁画,有的图案,有的经变等,完全看见,在图版上也可看见。在大窟下层的好几列浅窟群间,发现几处的佛窟,横檐上都有造像记,楷体的,峻整方块字,字均寸许。那大窟中,可能有题记,不是悬揣,字迹很显的题记,因久视的望远镜中,摆动不稳,仅仅看见是十行,记录下的字数,不到五分之一,而字迹在覆崖下,一字未损坏”[17]。

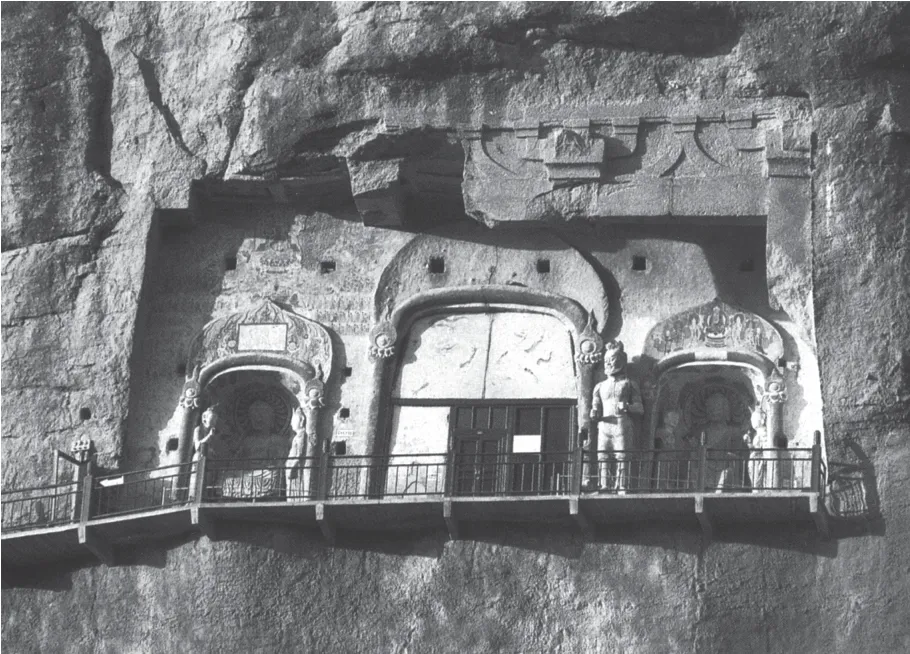

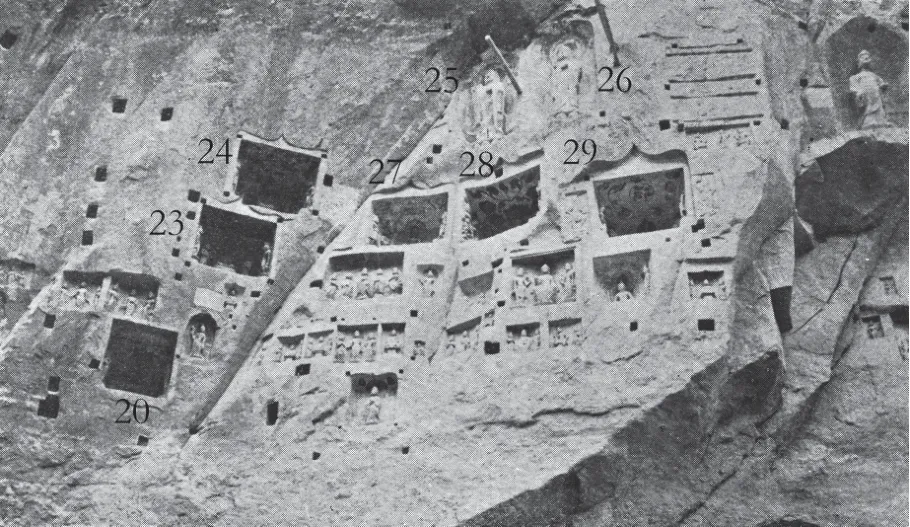

塔群以南窟龛众多(图九、图一〇),要判断此处记录的到底是哪个区域,重点在“露立的两尊立佛像”,应指现在编号的第25龛和第26龛。而所谓“左边竖立三个大窟,右边平列三个大窟”,在老照片中格外清楚,分别是第20、23、24窟和第27、28、29窟,且横向排列的这3个洞窟正好在第25、26龛两立佛龛的下方。其中第29窟窟门外两侧有浮雕的神王,应当就是冯先生所说的窟外二“威神”,很像麦积山牛儿堂(麦积山第5窟)外的神王(图一一)。这6个窟相对于同区域的浅龛较深,窟内保存有佛、弟子、菩萨等造像,窟下方有几排唐代的浅龛,也都符合上述记录。由于冯先生在当时的学术背景下,对佛教石窟方面的专业术语可能不是很了解,所以将这几个窟外的尖拱形龛楣说成了“石雕穹窿的犍陀罗式”的窟形,因为“穹窿”一词本身可以泛指高起成拱形的东西。如果据“穹窿”二字便将这几个大窟判定为第126、128、132窟或是第144、145、146窟这几个北魏的穹窿顶窟,则与其他描述都不符合。又,从冯先生所做“永康题记”的部分录文来看,它和“延昌题记”除行数均为十行(列)外,文字内容全然不同。所以,如果《勘察记》没有出错,那么可以推测“永康题记”当非次年《炳灵寺石窟勘察团工作日记》中所说被冯先生误认的、位于第126窟斜上方的“延昌题记”,这其中可能存在误会。另外,笔者认为“永康题记”也在第169窟或第172窟中的可能性也较小,这个题记并非出现在后文关于“天桥洞”的记述中,且冯先生一直称这两窟为“天桥洞”,和此处所谓“大窟”应该有所不同。

图一一 麦积山第5窟(牛儿堂)外景(采自《中国石窟·天水麦积山》,图版277)

图九 炳灵寺石窟第17~48窟龛外景(采自《炳灵寺石窟》)

冯先生所记录的永康题记内容为:“永康 四年岁次乙卯三日□/□二十五日己丑,弟子□ □□/□□□□河南王□□□□□/□□□□□ □□□□□□□/□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□/□□□□枹罕积石□□□□/□□□敬造弥勒一区,上为/国家四方□□□□其原”[18]。根据《勘察记》,“永康题记”似乎是在“大窟中”,但此区域现存题记只有第29窟窟门上的“佛弟子蔡如仙为亡父母敬造弥勒一龛”的题刻。两者虽在同一区域,且均有“敬造弥勒一”的字样,但长度差别很大,应该不会 混淆。

且冯先生的录文中“永康四年岁次乙卯”“河南王”“枹罕”这些年号、干支、人物、地名都符合史实,没有相悖之处,不可能是伪造,也没有伪造的必要。他在《勘察记》中也对相关史事做了详细的考证。根据现存遗迹,如果确实存在“永康四年”题记,那么它原来的位置是否有可能在第26龛旁的一块目前不明性质的凹槽遗迹处?或许类似第169窟内的一些于岩体上搭木架泥塑而成的小龛一样。但若如此,则又不能符合《勘察记》和《永靖发现西晋创始炳灵寺石窟》中对于题记在“大窟中”“覆崖下”和位于“中、上层石窟群中间”[19]等位置描述。

无奈这次考察的时间和条件都有限,关于“永康四年”题记的记录也比较少,况且距今已过去70余年,炳灵寺石窟外貌变化很大,导致我们现在难以确认这方题记的具体情况,只能通过当时的记录尽可能做出一些推测和假设。

(六)观音岩区域

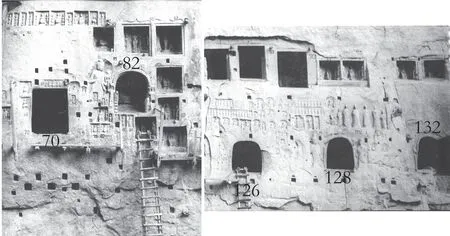

接下来一段记录“观音岩附近石窟及残存木建”的内容[20],疑点较多,只能推测观音岩更有可能是第70窟和第82窟所在的区域(图一二)。首先,根据段末“在观音岩石窟迤东,上边又有三大石窟,方形窟檐,有石雕部分。下边有两大窟,顶门亦圆形,上下窟中,间有无数贤佶(劫)千佛,石雕几排”,基本可以确定,上面的三个方形大窟是指第91、92、93窟,下面的两窟为第126、128窟,上下之间的几排“无数贤佶(劫)千佛”其实是第96至129龛,几乎全部是北魏的浅浮雕小龛。那么,观音岩区域应当在这一区域的西南边,且有残存的木建结构,只能是第70窟和第82窟的区域了。在第70窟上方的第49龛至第58龛(即“永隆列龛”),可能就是《勘察记》中所说的“一长排小石窟,整有十龛可数”。又据“有一大石窟,前面窟顶,有一小排佛像,此窟漆黑,似乎很深。前崖面木栈的长梁,存有一长排,与左边的观音岩石窟相接连”,这个大石窟很可能是窟门上方有一排小造像的第70窟,且根据《昔日炳灵寺》中的老照片,当时从第70窟到第88窟北侧当时应该确实都残存木结构。“左边门口,站有一位高与檐齐的菩萨,不是仁王威神……这位大菩萨的脚下,及腋旁,都有小龛佛像,不是贤佶千佛”,这里说的可能就是第82窟窟门外南侧的浮雕造像了。

图一二 炳灵寺石窟第70、82窟及附近窟龛,第126、128、132窟及附近窟龛(采自《昔日炳灵寺》,第50~51页)

(七)大佛及天桥洞

观音岩以东的部分,冯先生还记录了“大佛弥勒坐像……鼻梁两臂,损坏较重,余尚完好……差不多要过十丈”。还有“大佛顶上的左右两洞,是全部石窟中最大的洞叫天桥洞”,即现在的第169窟和第172窟。值得注意的是,《勘察记》中提到“右边的长廊部分,不如左洞长,但很方大,里边有一大石似的,望远镜中也辨识不清,是满刻了小块贤佶千佛,或是方块正体字,不能臆断[21]?”这里的石柜可能指第172窟中的木阁。

以上就是依据《勘察记》第四部分“炳灵寺石窟尚存的精华部分”做的梳理。冯国瑞通过这次为期短暂的考察,首次从学术角度对炳灵寺进行了当时力所能及的记录,尤其文中提到的一些遗迹、题刻现已无存,他的记录遂成为唯一的资料。他针对炳灵寺石窟考察及整理的初步意见,即测绘、编号、清理、搭架等,为进一步勘察作了重要准备。此次考察及所撰文章也引起了西北军政委员会文化部对炳灵寺石窟的重视,因而促成了一年后秋季的正式勘察。

二 1952年第一次正式勘察

1952年,中央文化部、西北文化部和敦煌文物研究所共同组成的炳灵寺石窟勘察团于9月18日从兰州出发前往炳灵寺,9月20日正式开始勘察工作,到9月29日结束。这次勘察冯国瑞也参与其中,此外勘察团人员还有:团长赵望云,副团长吴作人、常书鸿,团员有张仃、李可染、李瑞年、夏同光、萧淑芳、范文藻、段文杰、孙儒僴、史苇湘、王去非、曹陇丁、窦占彪等。 相关的材料有《炳灵寺石窟勘察团由兰州出发赴永靖》[22]和《炳灵寺石窟勘察团完成勘察工作》[23]两篇报道,以及《炳灵寺石窟的历史渊源与地理环境》[24]、《炳灵寺石窟勘察团工作日记》[25](以下简称《工作日记》)、《炳灵寺石窟第一次勘察报告》[26](以下简称《勘察报告》)和《炳灵寺石窟编号及其内容》[27]四篇文章及图版。另有勘查团成员孙儒僴《我曾经参加过的几次石窟考察》[28]一文。

据《工作日记》,这次勘察搭建了木梯以攀登在高处的洞窟,最终除第118洞窟(即“天桥洞”,现编号第169、172窟)外,其余窟龛均得以登临。根据《炳灵寺石窟编号及其内容》,此次考察编号了共计124个窟龛,其中有窟36个,龛88个。勘察团分成窟内、窟外两组开展工作。他们攀登的洞窟有:第82窟(现编号第132窟),并于魏窟附近发现了题记数则,但未能辨认准确;第83窟(现编号第134窟),发现了唐人墨迹题记一则,供养人题记六则;第80、88 两窟(现编号第126、138窟),发现了北魏延昌二年曹子元造窟题记并施拓,在《工作日记》 中说“此即冯国瑞初次勘察时误认为永康的题记”[29],并从魏窟内将断佛头吊下以供研究;第58窟(现编号第70窟);第3、4窟(同现编号);第92窟(现编号第147窟),相传同治回乱时寺僧于此窟藏火药,后因火灾炸毁,于此窟中拾得造像残块,清理出了铜制唐代造像及同治时期残余田契等;第124窟(现编号第183窟),发现了明代藏文写经二十九种,其中包括《造像度经》(应即《造像量度经》)。此外还于工作间隙考察了洞沟区,并听说现编号的172窟内有大量藏书[30]。

此外,还发现了“弟子蔡如仙为亡父母造弥勒一龛”的题刻(位于现编号第29窟窟门上)、西夏文石刻大字、“李慈”二字(似为匠人名字)、《灵岩寺记》(30行,行43字,并施拓)。另有寺中喇嘛出示所藏炳灵寺大幅画图,并为摄影。

勘察团所做记录包括:对窟龛、造像、壁画进行彩绘临摹及摄影记录,有拼接而成的石窟全貌照片[31],绘制了环境写生、工作场景的油画和水彩画,以及石窟全景图(加注题刻部位)、平面图,并由常书鸿根据全景图对窟龛进行编号。清理、打包窟外所获文物,共分十七号,编制清册4份,分存中央文化部、西北文化部、甘肃省人民政府、临夏专署。最后推定由赵望云、吴作人、常书鸿、冯国瑞起草勘察报告。

《勘察报告》中介绍了炳灵寺石窟的环境、位置、交通、石质、气候等情况,梳理了石窟所经历的历史与人为的破坏。将炳灵寺石窟分作上寺与下寺两部分,然后详述了下寺的内容。其中包括延昌二年题记、《灵岩寺记》以及第4窟内的嘉靖十六年题刻,这些题记现在仍留存,并讨论了炳灵寺石窟壁画、造像的艺术风格。最后提出有关保管规划和交通改善的意见。此外还建议将炳灵寺石窟称为“永靖石窟”或“小积石山石窟”。

另外,在《炳灵寺石窟的历史渊源与地理环境》一文中还记录了“大代延昌二年曹子元题记”的完整录文[32]。提到了一块“小字唐碑”,“远看字迹尚存,但已不能施拓”[33],不确定具体所指,可能现已不存,或为现编号第64龛上方的仪凤三年题记。还有西夏文石刻、藏文石刻、魏唐窟前的明代墨书题记等等。

此次考察之后,由中央人民政府文化部社会文化事业管理局出版了《炳灵寺石窟》[34]一书,其中包括郑振铎先生的《炳灵寺石窟概述》一文,以及永靖县附近略图、石窟全景、石窟立面图和平面图、第80、81、102窟(现编号第126、128、146窟)测绘图,工作场景彩绘图,以及部分洞窟、壁画、造像的照片,最后还附有炳灵寺石窟图片展览目录。随后于1953年10月7日起,在北京历史博物馆举办了“炳灵寺石窟图片展览”[35]。

炳灵寺石窟勘察团一行十余人,实际工作时间仅十日,期间成功攀登了除天桥洞之外的所有窟龛并将其编号、记录内容,绘制了整个石窟的平面图、立面图,拍摄并拼接出了全景照片,还对部分窟龛、造像和壁画进行测绘、临摹、摄影等工作。在有限的时间和艰苦的条件下,此次勘查收集的材料较为全面、准确,十分不易,也为后来的研究提供了宝贵的资料。

三 结语

20世纪50年代初对炳灵寺的这两次考察,均有冯国瑞参与。他凭借自己深厚的史学素养,在两次短暂的考察中对各类遗迹,尤其是碑刻题记,尽可能地作了记录,留下许多独一无二的材料。此外,还非常详细地论述了炳灵寺石窟的实地情况,成为后来进一步研究的重要基础。尤其是他的第一次考察,几乎凭借一人之力,在非常有限的条件下,记录了大量资料。另一方面,他在土改工作的过程中重新发现了炳灵寺石窟,将这处重要的石窟寺遗址重新带到世人面前,引起了政府和学术界对其的关注和重视,从而促进了对炳灵寺石窟的研究和保护工作。因此,我们在讨论炳灵寺石窟研究史的时候,更应当注意冯国瑞当时所做的记录,并加以辨析和说明。

注释:

[1]孙士智:《冯国瑞先生的生平简介、学术成就及历史贡献》,夏晓虹、吴令华编:《清华同学与学术薪传》,第281~288页,三联书店,2009年。原载冯国瑞百年诞辰学术纪念筹委会编:《冯国瑞百年诞辰学术纪念会会刊》,2001年。

[2]冯国瑞:《炳灵寺石窟勘察记》,炳灵寺文物保管所编:《炳灵寺石窟研究论文集》,第1~21页,甘肃宝隆印务有限公司,1998年。原于1951年在《光明日报》《甘肃日报》先后发表。

[3]冯国瑞:《永靖发现西晋创始炳灵寺石窟》,《文物参考资料》1953年第1期。原载《甘肃日报》1952年4月11日。

[4]《甘肃永靖县炳灵寺附近石窟初步考察》,《文物参考资料》1952年第1期。

[5]包括《水经注》《法苑珠林》《元和郡县图志》《游仙窟》《太平御览》《解学士文集》《风雅堂稿》《河州志》《导河县志稿》等,对后来的研究产生了重要影响。

[6]同[4]。

[7]冯国瑞:《炳灵寺石窟勘察记》,炳灵寺文物保管所编:《炳灵寺石窟研究论文集》,第7页。

[8]由1965年赵之祥测绘《炳灵寺下寺石窟立面图》(甘肃省文物工作队、炳灵寺文物保管所编:《中国石窟·永靖炳灵寺》附页,文物出版社,1989年)及《昔日炳灵寺》中炳灵寺石窟总貌照片(张宝玺、王亨通主编:《昔日炳灵寺》,科学出版社,2004年)对接而成。立面图中方框为示意本文涉及的遗迹所在区域。石窟总貌照片分段拍摄、拼接而成,但在大佛南侧处有拼接错误,遗漏了第168、167窟。

[9]同[3]。

[10]冯国瑞:《炳灵寺石窟勘察记》,炳灵寺文物保管所编:《炳灵寺石窟研究论文集》,第7页。

[11]冯国瑞:《炳灵寺石窟勘察记》,炳灵寺文物保管所编:《炳灵寺石窟研究论文集》,第7页。

[12]冯国瑞:《炳灵寺石窟勘察记》,炳灵寺文物保管所编:《炳灵寺石窟研究论文集》,第7~8页。

[13]冯国瑞:《炳灵寺石窟勘察记》,炳灵寺文物保管所编:《炳灵寺石窟研究论文集》,第9页。

[14]冯国瑞:《炳灵寺石窟勘察记》,炳灵寺文物保管所编:《炳灵寺石窟研究论文集》,第9页。

[15]冯国瑞:《炳灵寺石窟勘察记》,炳灵寺文物保管所编:《炳灵寺石窟研究论文集》,第10页。

[16]此处所说的“威神”应指神王。

[17]冯国瑞:《炳灵寺石窟勘察记》,炳灵寺文物保管所编:《炳灵寺石窟研究论文集》,第10~11页。

[18]冯国瑞:《炳灵寺石窟勘察记》,炳灵寺文物保管所编:《炳灵寺石窟研究论文集》,第11页。

[19]同[3]。

[20]冯国瑞:《炳灵寺石窟勘察记》,炳灵寺文物保管所编:《炳灵寺石窟研究论文集》,第12页。

[21]冯国瑞:《炳灵寺石窟勘察记》,炳灵寺文物保管所编:《炳灵寺石窟研究论文集》,第12~13页。

[22]《炳灵寺石窟勘察团由兰州出发赴永靖》,《文物参考资料》1952年第2期。

[23]《炳灵寺石窟勘察团完成勘察工作》,《文物参考资料》1952年第3期。

[24]冯国瑞:《炳灵寺石窟的历史渊源与地理环境》,《文物参考资料》1953年第1期。

[25]《炳灵寺石窟勘察团工作日记》,《文物参考资料》1953年第1期。

[26]炳灵寺石窟勘查团:《炳灵寺石窟第一次勘察报告》,《文物参考资料》1953年第1期。

[27]《炳灵寺石窟编号及其内容》,《文物参考资料》1953年第1期。

[28]孙儒僴:《我曾经参加过的几次石窟考察》,《敦煌研究》2000年第2期。

[29]同[25]。冯国瑞在其所撰《炳灵寺石窟的历史渊源与地理环境》一文中记录了延昌题记的全部录文,却未曾提及此即1951年考察时误认的永康题记。由于根据目前的资料无法确知《炳灵寺石窟勘察团工作日记》具体是由勘查团哪一位成员撰写的,却恰恰于此文中提到“延昌二年”题记“即冯国瑞初次勘察时误认为永康的题记”,或非冯先生本人观点,可能有误。

[30]同[28]。

[31]同[28]。

[32]同[24]。

[33]同[24]。

[34]中央人民政府文化部社会文化事业管理局:《炳灵寺石窟》,中央人民政府文化部社会文化事业管理局,1953年。

[35]《北京历史博物馆举办“炳灵寺石窟图片展览”》,《文物参考资料》1953年第10期。