从汉画像石到敦煌壁画

——一种颂扬图像在中国与中亚的流传

2022-02-23康马泰李思飞

康马泰 著 李思飞 译

(1.威尼斯大学, 意大利 威尼斯; 2.陕西师范大学, 陕西 西安 710062)

一

莫高窟晚唐第156 窟是整个敦煌石窟壁画最有趣的绘画程序之一。从题记可知,该窟壁画是为纪念张议潮在公元848 年战胜吐蕃人的功绩而作。 出行中的张议潮及其随从出现在一面墙(图1)上,他的妻子(宋国河内郡夫人宋氏)和随从描绘在对面的墙(图2)上。 据暨远志所述,张议潮出行图作成时间应在861—865 年间。虽然部分画面已经褪色,但整体状态保存完好。

图1 莫高窟第156 窟南壁下部张议潮出行图

图2 莫高窟第156 窟北壁下部宋国夫人出行图

张议潮统军出行图位于洞窟南壁下部, 是一个从左向右移动的横卷式户外场景。 在整个场景的中心位置身量更大者可被识别为张议潮 (图3)。出行队伍从左侧的狩猎场景开始,那里有一群人骑马护送满载货物的两峰骆驼。 下一场景即画面中央有一群骑兵,其中包括张议潮。他骑着一匹白马正要过一座小桥。在桥的另一边,一群骑兵正腾出空间让乐师和舞者表演。许多骑兵身着华服,手持旌幡和旗杆。

图3 张议潮过桥敦煌156 窟南壁下层细部

莫高窟第156 窟彰显张议潮功绩的主要场景是狩猎和过桥, 而狩猎在伊朗民族和非伊朗民族中曾普遍流行。 唐朝宫廷从中亚进口的许多奢华品中往往都饰有狩猎场景。 这些奢华品和艺术元素先前被认为起源于波斯, 包括在波斯艺术中常见的骑马姿势,即“飞驰式”(“flying gallop”)或“安息(帕提亚)射”(“Parthian shot”)。 然而新近研究已引起有关奢华品或艺术元素起源的观点的修正。有证据表明,这些现在被视为典型波斯的图像程式实际上有中亚先例,之后才被波斯采用[1]。 在与朝鲜接壤的中国领土最东部发现的表现“安息射”的最古老实例中,人们可能会想到公元前2 世纪河北三盘山错金银铜管车饰上的狩猎场景(图4)。

图4 河北三盘山公元前2—前1 世纪出土错金银铜管车饰图案细部

尽管被命名为“安息射”(主要来源于希腊—拉丁文献), 但这种射姿在安息时期 (约公元前250—公元224)的波斯艺术中并不流行。 波斯艺术家们直到萨珊时期(224—651)才开始使用正在射击动物的王室猎手图像,狩猎动物如野猪、公羊和狮子等总是被复制两次。在场景上部,这些动物正逃离甚至攻击猎手,而在下部,动物似乎已经死亡(图5)。 这一“伊朗程式”在奢华艺术中非常流行,但没有足够证据将其归因于安息人的发明[2]。最能代表萨珊波斯艺术风格的载体是银器, 因为它们可以轻易沿着丝绸之路贸易网络被运输。 遗憾的是, 只有很少量的萨珊银器是科学考古挖掘所得,进入私人或公共收藏的多为非科学出土品,因而年代和出土地难以确知。 只能借助图像学推定相对年代, 许多被认为是萨珊制造的银器实际上是萨珊帝国边缘地带(即中亚)生产的,或从年代学上应归于后萨珊时期制造[3]。 相反在中国,“飞驰式”和“安息射”这些图像程式至少从公元前1 世纪开始就已为人所知,并融入汉唐之际不同地区和媒介的中国艺术中[4]。中国人可能认为这种姿势特别适合表现胡人骑兵,尤其是匈奴骑兵[5]。

图5 可能由中央宫廷监管的制造厂制作的萨珊银盘约6 世纪,克利夫兰博物馆藏

值得注意的是,“安息射” 姿势在敦煌的流行不止第156 窟。 最著名的“安息射”图像出现在莫高窟第130 窟(图6)。 它可能表现的是释迦牟尼在觉悟之前参加的一次箭术比赛。 绘制壁画的艺术家将摆出“安息射”姿势的弓箭手描绘成唐代的中亚勇士[6]。 这表明,以“安息射”描绘中亚胡人骑兵的图样至少自汉代(公元前206—公元220)开始就在中国成为流行定式了。

图6 莫高窟第130 窟唐代弓箭手

精确定年于151 年的山东苍山汉墓画像石的一则铭文就支持了这一观点。 苍山画像石上每一场景皆附解释性诗体榜题, 其中一处描述了唯一的回首射箭的骑马人物:“亭长骑佐胡使弩”(图7)[7][8]。 同时,艺术家用胡须和尖帽来描绘这个胡人,这两个特征都意在暗示他来自中亚(也许是伊朗人,或者是匈奴人)。 苍山汉墓的装饰在中国狩猎场景研究中起到了重要作用, 在早期可能是唐代艺术家的范本。 唐代墓葬绘画包含各种各样的狩猎场景, 以至于这可以说是当时最受欢迎的主题之一。在陕西李寿(577—630)墓壁画中,可以找到一幅有趣的唐代“飞驰式”狩猎场景,也包含一处对“安息射”的描绘(图8),但这里骑马弓箭手却是汉人[9]。

图7 山东苍山汉墓151 年装饰画像石细部

图8 陕西李寿(577—630)墓壁画细部

二

笔者想提请读者注意一些经常出现在汉代艺术里的古代中国绘画程式可能在几个世纪后重新现身敦煌, 但在同时期的中原地区却不再那么受欢迎了, 而粟特绘画填补了汉代与晚唐之间中国艺术图像脉络的空缺。 与中国画家效仿来自中亚的图式类似, 粟特艺术家在他们的母国及在中国的移民聚落借鉴了中国范本。 从7 世纪中叶阿夫拉西阿卜西壁壁画上可以清楚地看到, 粟特人可能从中国引进了卷轴画,以及丝绸和其他奢华品,并采纳了中国艺术里习用的一些图式来绘制他们对中国的印象。

阿夫拉西阿卜遗址是前蒙古时代的撒马尔罕,被中国史家描述为粟特的主要城邦[10]。阿夫拉西阿卜(俗称“大使厅”)是一处独特的粟特壁画遗址, 其显著特征的四面墙壁分别描绘了粟特及周边文明体在夏季举行仪式或节庆的场景, 其北壁一整面墙描绘的是中国内容。 西壁上的题记提到了被唐高宗(649—684)册封成为撒马尔罕合法国王的拂呼缦[10]41-43。 北壁画面被一条河流分为两部分:右侧是一位巨大的骑手和他的侍从一起猎豹,左侧则是一位比其他人更大的中国贵妇人站在一艘龙舟上(图9)。 这两个比周围人身量更大的人物可能是中国皇帝与皇后。 虽然唐高宗是与拂呼缦同时代的中国皇帝和后者真正的官方领主,但在这里很难将其视为高宗的假想肖像。 据《唐书》描述,高宗并不赞成狩猎,还曾在朝廷上直陈他对这种习俗的厌恶,且高宗健康状况不佳,统治后期甚至缠绵病榻[11]。因此,如果阿夫拉西阿卜北壁被解读为一位中国皇帝狩猎的宫廷场景, 那这位皇帝更有可能是高宗的父亲太宗[12][13]108,109。 同时代史料将太宗描述为一位坚定果决、活力充沛的人,富有军事才能并擅长狩猎。 不过廷臣们并未因此放过对太宗的批评,尤其因为他的“胡气”导致其过度频繁地沉湎于田猎探险[14]。 而太宗的儿子高宗又因狩猎不足颇受微辞。 大臣们不赞成的理由很可能不是狩猎本身,而是太宗狩猎的方式。他是骑在马上而不是从战车的后部射猎, 可能后一种方式被认为是中国帝王在猎场更合宜的举止。 活跃于唐开元年间(713—742)的中国画家殷黪,曾绘制了一幅皇家战车上的太宗的著名肖像, 遗憾的是, 如今有关这幅肖像的唯一信息仅来自书面文献,殷黪的画作已无一存世[15]229-230。

图9 撒马尔罕阿夫拉西阿卜约660 年北壁构拟图F. 奥利制图

狩猎自汉代以来一直是中国官方艺术的流行主题,画面中最重要的人物通常身形更大,正从驶过一座桥面的马车上狩猎。 汉画中狩猎并非全部都在马车上进行,2 世纪陕西米脂画像石就是一个例外: 图中较大的人物是骑在马上刺中了一头猛兽(图10)。 这与阿夫拉西阿卜北壁场景有着奇特的相似之处。

图10 陕西米脂汉墓2 世纪画像石细部

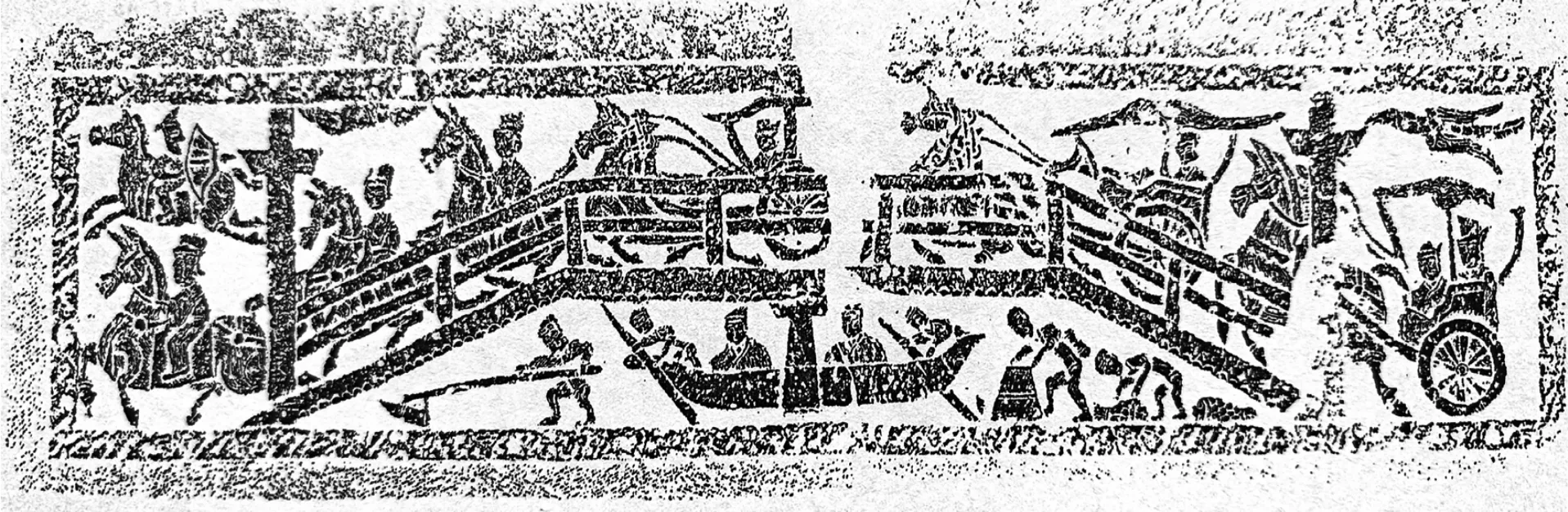

在此,我们不得不稍微离题,进一步描述一下汉代艺术对驾车出行狩猎或战斗的人物的表现方式。 年代多在2 世纪的诸多汉墓浮雕包括苍山画像石(图7)都描绘了这一场景:一座梯形桥上发生了一场战斗, 桥梁周围则展开了一系列渔猎活动。 有许多人参与的战斗井然有序地进行着。 骑手、高阶骑兵、整个步兵军团,主要人物从马车上与蛮族敌人(胡人)作战,后者可由衣着和胡须被辨别出来。围绕着焦点场景的是狩猎、出行和亭阁会面,以及其他模糊难辨的场景。桥下则是一幕宁静的景象, 其中有女性人物及尺寸更小的侍从们在船上,似乎正在钓鱼。这一图式在复制过程中常有细微的改变, 并非每一处墓葬画像石都会表现上述所有元素。

汉代艺术中有两个场景对本文的论述意义重大,因为它们皆有题记。除上文已述的苍山汉墓画像石外,另外一个场景不是来自画像石,而是一幅来自内蒙古和林格尔东汉墓的壁画(图11)。 这两个场景都表现了一个细节——被标记为“渭水”的河流上有一座梯形桥,车马队列正在过桥。渭水桥是中国历史上修建年代很早、 规模很大而记载丰富的名桥, 而渭水可能是正确解读多年来引起汉学家兴趣的所谓“桥头水陆攻战图”的关键。 汉赋《西都赋》和《上林赋》等文学作品明确提到渭水是距长安不远的皇家游猎苑囿上林苑的天然边界(图12)[16][17][18]。

图11 内蒙古和林格尔壁画墓细部2 世纪

图12 长安上林苑示意图

汉赋在反映同时代社会生活的意义上颇为重要[19][20][8]195-196[5]232-258。但由于没有列入官修编年史,它们往往被近年一些关于所谓“桥头交战”图的专题研究所忽视。 汉赋铺叙了上林苑一处园林内皇室游猎盛况及繁复的仪式。这处园林用围墙围住,以防狩猎动物逃脱。 据记载这种游猎活动在冬季进行,有胡人参与。帝王在高级官员陪同下从饰有旌旗的马车上狩猎, 使用的武器主要有弓箭和长矛,也可能还有其他武器。猎物通常是狮子、老虎、豹子和野猫等大型猫科动物。 狩猎结束后皇帝退隐昆明湖畔观赏歌舞表演、宴乐美景。在开满荷花的黑湖上,有一些造形奇特、船头雕成鸟头或龙头的船。 昆明湖中可见有人在捕捞水生动物 (鱼类、 爬行动物和青蛙)。 巡游的伶人和杂耍艺人参加了表演。 中国古诗赋的描写与阿夫拉西阿卜北壁中的场景十分吻合。 上述活动似乎均在阿夫拉西阿卜涉及中国的壁画中得到了相当精确的再现[10]151-189。 这些中国节庆活动与由汉代皇帝倡导的另一种传统有关,那就是训练特种部队,并让这些部队参与冬季大狩猎[14]208[5]。 众所周知,古代的冬季作战并不常见, 在皇家园林里模拟冬季战斗可能是汉代军队的训练项目之一[21][22]181。 场景并非对真实战斗的描摹, 而应是表现了每年特定时间在皇家园林举行的军事演练, 其中一些部队会装扮成敌人胡兵。 汉代艺术家的写实性使他们在表面带有暴力色彩的战斗场面旁边, 创作了河流中人们的和平景象。 这种明显的乐观似乎更符合观者的心理预期,目的是享受一场表演,而不是使其陷入现实中往往不可避免的凶险战斗。

关于桥头交战图, 一位中国艺术研究专家亦曾表达了相似的看法[23]37,但她未能将描写中国都城的汉赋与渭水联系起来, 因为彼时尚未发现和林格尔墓与苍山汉墓。其他学者也提出种种解说。这些众说纷纭的争论足以表明驾车出行、 过桥和狩猎等场景在中国古代艺术中早有先例。 晚唐敦煌第156 窟张议潮统军出行图既可能借鉴了汉代以来非常盛行的神话主题, 也可能是对古代汉人与中亚胡人真实战斗场面的某种再现。 这两种假设似乎都有合理性[24][25]。 桥头交战图在许多墓葬中都有发现(尽管不是所有的都完全相同),但没有任何一座墓主人是帝王或者高级将领[25]109-110。这表明它们更可能是标准化的图像程式, 而不是在表现墓主人生前的赫赫战功。

在皇家宫苑内举办帝王狩猎庆典通常是汉代中国一项既定的活动,宫苑以渭水为界,位于其北岸。这一典仪一定负载了重大的象征意义,因为有如此多的显要权贵争相订制它的图像作为他们身后永恒纪念物的一部分。总之可以推测,无论疆场武官还是朝廷重臣都非常看重狩猎图像对于社会地位的确认和彰显, 因此委托制作这些场景成为那个时代的一种“时尚”,也是当时每一位体面士绅的墓葬装饰所必备。

“过桥”在汉代文化中同样具有明确的象征意义。 它与丧葬习俗的密切联系使它成为渡入来世的一个隐喻。 在来世, 贵族们希冀能为他们最钟爱的娱乐活动 (包括狩猎) 找到合适的空 间[20][8]194-197、239-247。 粟特人也喜欢狩猎场景,而过桥情景也以改易后的驼马商队形式频繁出现在西安出土6 世纪入华粟特人围屏石榻和石堂上[26]。入华粟特人墓葬浮雕的过桥场面也运用了相似寓意。 但粟特权贵在墓葬图像的选择上仍乐于表现与中国上层社会有关的主题。 过桥的情景在中国艺术中只见于汉代遗迹, 唯一例外可能是敦煌张议潮出行图。 不过这幅敦煌壁画并未描绘任何丧葬场面。将主人公置于过桥这一特殊环境中,应是为了凸显其身份地位[27]。

三

阿夫拉西阿卜表现中国内容的北壁并没有连接狩猎和水上场景的桥梁(图9)。 然而从敦煌第156 窟张议潮统军出行图中可以很现实地推断出过桥的意象在隋唐时期中国艺术中很受欢迎(图1、3)。因此可以想象,阿夫拉西阿卜的粟特艺术家为描绘太宗或高宗时期唐代宫廷场景所效仿的中国卷轴画中,原本也应当有一座桥。为什么粟特艺术家完全忽略了这个细节?在笔者看来,他们之所以决定不表现任何桥梁, 是因为粟特人非常了解中国文化。 大使厅南壁的王室出行图已经暗示了粟特人的丧葬仪式[10]126-150。 从祆教的角度看,过桥具有非常强烈的丧葬涵义。 粟特人不想在北壁中国场景中牵涉丧葬意涵, 他们更想表现的是仪式性的狩猎场景, 从历法上还必须将中国新年和端午节联系起来。 因为中国新年和端午节从本源上都包含仪式性狩猎[10]151-189。 众所周知,中国新年是一个冬季节日,而端午则是夏季节日。粟特人有意择取了端午节这个与他们自己的伊朗新年节庆(7世纪时在夏季举行) 同季节而又非常重要的中国传统节日,以体现对中国的致敬。

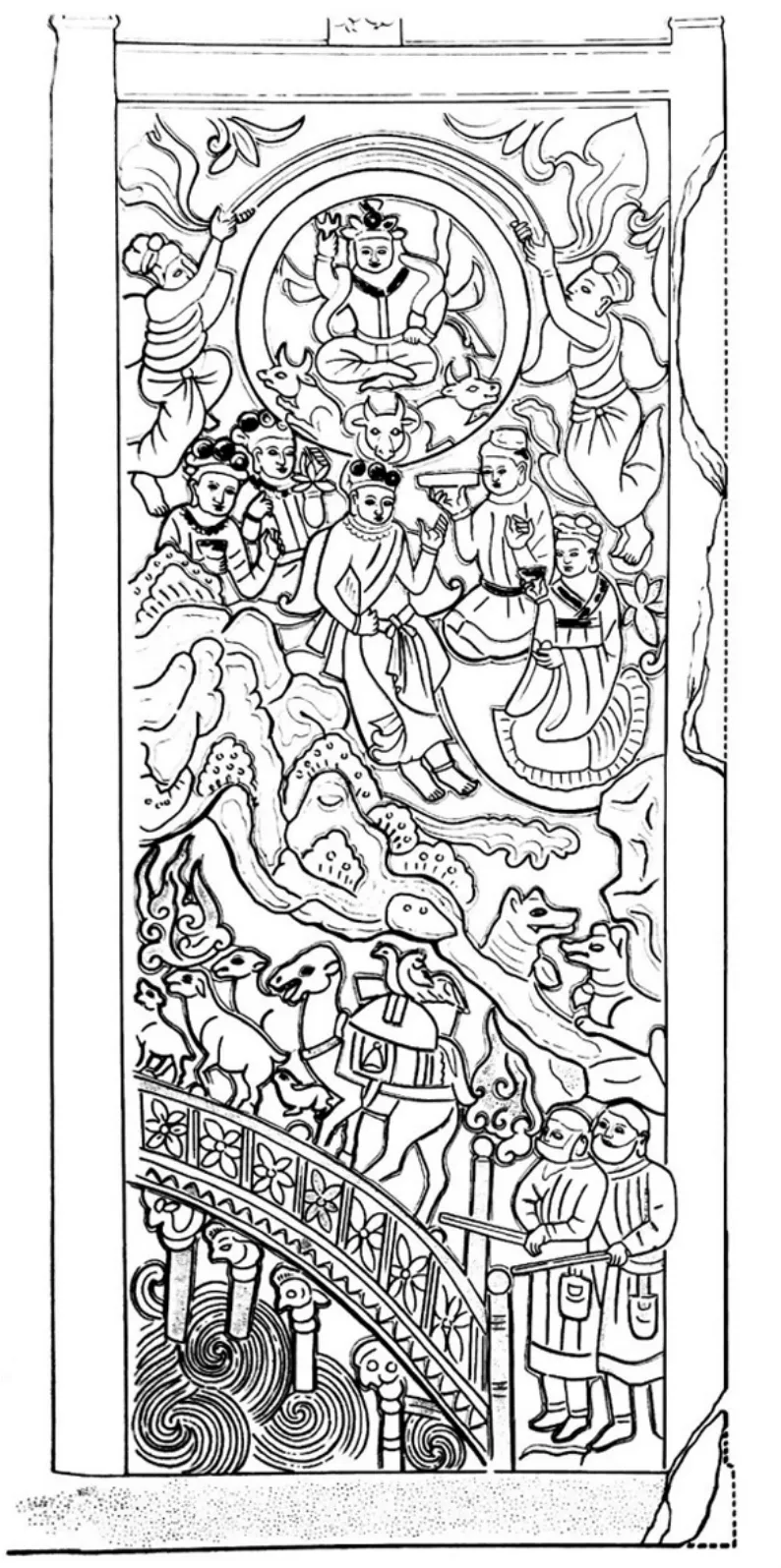

对于涉及汉人和狩猎的场景, 似乎没有多少误读的余地。过桥不仅完美象征了中国丧葬信仰,也与粟特人通往来世的观念产生共鸣, 虽然在粟特本土的艺术作品中并没有出现任何类似的东西。在祆教文献中,有几处提及逝者的灵魂穿过钦瓦特桥(Chinvat Bridge)。 祆教徒相信,若逝者生前为善士,过桥时就会平安无虞,若为恶徒,则注定会跌入深渊,因为人越是生前作恶多端,那座桥就越狭窄局促,直到变得像刀锋一般尖利而陡峭。最著名的过钦瓦特桥图像可能是入华粟特人史君石堂上的场景[28]。这绝对是一个宗教场景,因为在同一石屏(图13)上部有一位祆教神祇(风神维什帕卡)。 因此,这一传统十分契合本文讨论的过桥意象。 汉代桥头交战图与阿夫拉西阿卜壁画的联系还有待进一步说明。 D.卜德(D.Bodde)在其研究汉代节日的经典著作中, 毋庸置疑地将《西都赋》所描写的帝王游猎归入中国新年的庆祝活动。他的主要论点被一些神话动物(含利或猞猁)的出现所支持, 这些动物出现在大游猎结束时杂耍艺人和伶人的游行队伍中。 同样的珍奇异兽也可在另一件2 世纪中国艺术作品中看到, 该作品特别与中国新年的一个仪式有关,被称为《汉官典职仪式选用》(Bodde 1975:161)。 这与阿夫拉西阿卜西墙场面似乎有着明确的相似之处, 后者描绘的是伊朗新年庆典,而前者则是中国新年。

图13 史君石堂东壁第1 幅(E1)上部浮雕描绘成湿婆的维什帕卡摹绘图 西安博物院藏

仍然存疑的是,上述汉赋并没有提到新年,而其他唐代史料甚至三令五申禁止在正月、 五月和九月狩猎(隐含在中国历法中,参见Schafer 1962:304[29])。其次,在中国的阴阳历系统中新年总是在冬天到来。按现行公历(格里高利历)表示,这意味着每年的一月到二月之间。 并非所有汉学家都认同卜德的意见。 比如康达维(David R.Knechtges)就不接受中国古典文学中的神话动物与新年之间有任何关联[17]230-233,尽管目前对汉代艺术的一些研究似乎证实了这一点[30][31]。但应当承认,假若中国农历新年庆典还包括冬季狩猎和桥头攻战的话, 那么桥下的船应会遇到河流结冰的问题,或者,这类场景只能发生在温度不太低的时候。还需注意的是, 唐高宗在位时期有一个举办登基典礼和新年庆典的特定场所, 那就是位于西安以北一公里处大明宫内的含元殿。 但是大明宫宫闱之内似乎没有被用于任何狩猎仪式的场地。所以,正在讨论的汉赋仍然是关于中国文化这些方面的一个相当重要的文献来源。

尽管这些赋体诗的内容来自汉代, 但它们在唐代已为人熟知这一点也许可从6 世纪对汉赋的辑录整理得到证实。 虽不能忽略这两个朝代之间的时间间隔以及在此期间的诸多变迁, 但若像唐代文献所暗示的, 在太宗和高宗执政时期某种形式的(仪式性?)狩猎活动仍然存续的话,那么借助文献所征引的文学作品来推断这些跨时代问题的涵义与重要性还是有助益的。 在一些中国文人的作品中也能看到这类包含狩猎的庆祝活动本身已存在一定的混乱, 而中国文化宗教习俗的某些方面及象征意义在被移用到诸如撒马尔罕这一非汉文化语境时被极大地放大了[32]。由此可推断,敦煌第156 窟壁画也存留了这类表现方式的遗痕。

在汉文文献中,一些胡人(或许是使臣?)猎手也被描述为狩猎的参与者[33]。 这些胡人参与者中很可能有来自粟特的骑士。如果情况果真如此,那么粟特艺术家可能是从这些参与狩猎者那里获知第一手描述。当然,一手资料也来自被引进撒马尔罕乃至整个粟特地区的中国卷轴画。 这些狩猎活动应发生在唐代曾经存在过的皇家园林里。 薛爱华(E.Schafer)的名作《撒马尔罕的金桃》,书名来自《唐书》记载的一个情节:一位粟特使臣向中国皇帝贡献了一篮大如鹅卵、珍异灿黄的桃子,被称作“金桃”。后来应唐高宗要求,金桃被移植到了皇家园林中[34]。 这样的一处园林(或其中的一部分)可能就是太宗用来打猎的地方。但在敦煌,张议潮出行的背景可能是一处包含一座桥的当地园林或一个理想场景,正如汉代墓葬艺术所表现的那样。敦煌场景中这座非常小的桥下面没有船, 可能是当地艺术家对节度使张议潮的“凯旋庆典”的描绘作了改动。不管怎样,第156 窟的过桥景象似乎承袭了几个世纪前更为古老的中国传统, 后者大多出现于墓葬艺术中。 中国文学在汉代以后也记载了这一场景的一些痕迹, 但未见于中国中原地区的具象艺术。 只有敦煌石窟壁画提供了支持这一假设的证据, 即过桥的场景在唐代艺术中仍在一定程度上流行。 粟特画家在阿夫拉西阿卜献给中国的北壁上所描绘的狩猎和水上场景, 重现了与敦煌以及汉代墓葬艺术所发现的相似元素。 敦煌壁画中的主要人物正在过桥,而在阿夫拉西阿卜,粟特艺术家肯定想要引起观者对骑士们(他们也出现在第156 窟张议潮统军出行图中) 的狩猎场景和只有女性出现的船上场景的注意。 张议潮与其妻宋国夫人这两个场景的严格划分, 也令人想起阿夫拉西阿卜北壁被分配为两个分别以皇帝和皇后为主角的场面。

小 结

总之, 过桥是古代中国颂扬重要人物的一种方式, 至少自汉代以来这一方式就被表现在中国墓葬艺术中。 过桥场景还展现了通常有中亚胡人在场的狩猎或(伪装)战斗。 这类场景的表现直到晚唐时期还在延续,但不一定是在墓葬场域,正如张议潮及其夫人和随从的凯旋游行所展现的那样。最有可能的是,那个时期桥上通道已经开始暗示过桥人身份地位的重要性, 并不一定意味着到冥界的过渡。 敦煌本身可被视为中国与中亚或波斯之间复杂的文化和图像转换过程的衔接。 在敦煌极尽装饰的众多彩绘洞窟中也包含其他唐代以前的过桥场景。 第302 窟中有一幅精确定年于585 年(隋代早期)的壁画,就展现了佛陀一生中非常有趣的一段经历(图14)。

图14 敦煌第302 窟(585)正在过桥的佛陀

富尔卡德(Fourcade)认为,佛陀可能应被比定为坐在骆驼拉的马车上正在通过一座桥的人,这座桥看起来与156 窟的那座非常相似[35]。 第302 窟这一场景中的桥肯定与进入冥界的通道无关,但值得注意的是,有两个人坐在桥下河上的船里,他们的手甚至明显指向佛陀的位置向他致意。这部分场景让人想起前文已述汉代墓葬艺术中有人物过桥和船上人物的典型图像。笔者认为,正如在汉代艺术和几个世纪后第156 窟张议潮出行图中所看到的那样, 第302 窟这幅壁画中最重要的人以过桥方式出现是为了颂扬他的重要地位。 尽管这里出现了许多从伊朗世界(尤其是粟特)输入的元素以及——很显然像敦煌这样的佛教遗址所能预期的——来自印度的元素, 但过桥仍是一种根植于中国文化和艺术的典型表现形式, 这一形式被当地艺术家用来适应于隋唐帝国西部边陲的总体语境。 以上讨论为研究阿夫拉西阿卜和敦煌壁画的相似性提供了一种思路, 因为这两处遗址壁画有许多方面都参考了唐代宫廷绘画, 以及更普遍意义上的中国传统艺术。