近代四川教案经济赔偿考述

2022-02-22高晓波

高晓波 张 文

(上海电力大学,上海 201306;贵州师范大学,贵州 贵阳 550025)

近代资本主义国家殖民入侵过程中,获得了在中国内地经商、传教、游历的特权,大量传教士开始涌向中国内地,引起民众的激烈反抗,教案频发。19世纪60年代以后,英、法、俄等国的传教士在四川频繁活动,他们购置地产、强占房屋、传教布道,激化社会矛盾,仅1865—1895年大约30年就发生了诸如“重庆教案”“丹巴教案”“盐井教案”等重大教案。教案发生后,教堂被毁,传教士、教民被驱逐,经济损失严重。资本主义国家通过外交手段,以不平等条约中的“合法”规定,要求中央政府赔偿教案造成的经济损失。从赔偿的情况来看,少则赔偿4万两,多则达123万两,共计赔偿360多万两银。[1]目前,关于近代教案赔偿的研究成果仅有康志杰的论文《近代教案经济赔偿》,从宏观上考证了全国教案发生后,晚清政府筹措赔款的方式及教会获得赔付之后款项的使用过程。[2]未对教案赔偿的依据、原则、款项来源、赔偿的过程等进行考证。本研究以保存较为完整的档案史料为基础,以具有代表性和典型性的四川教案为研究对象,从国家赔偿的视角,考述“教案经济赔偿”①的依据和类型、赔偿金的来源及其赔偿程序等相关问题,进而管窥近代社会急剧动荡时期,教案经济赔偿的基本问题。

一、近代四川教案经济赔偿的依据

近代资本主义国家凭借坚船利炮的威胁,与清政府签订不平等条约,这些“条约规则”便成为清政府对教案经济赔偿的基本“法律”依据。实际上,四川省地方政府在落实经济赔偿时,一方面要遵守条约中的条款,另一方面为防止教会或传教士瞒报谎报损失,套取赔偿款,规定了经济赔偿的基本原则,确定了赔偿的主要对象,限定了赔偿的期限。

(一)赔偿的“法律”依据:《中法续增条约十款》

不平等的条约同样是清政府必须遵守的国际规则,并发挥着强制性的“法律”作用,中法两国签订的《中法续增条约十款》即是教案经济赔偿的“法律”依据。咸丰八年(1858年)6月26日,清政府与英国签订《中英天津条约》,其中第八款规定:“耶稣圣教暨天主教原系为善之道,待人知己。自后凡有传授习学者,一体保护,其安分无过,中国官毫不得刻待禁阻。”[3]《中英天津条约》首次将自由传教合法化。随之,俄国、美国、法国等国也与清政府签订了《天津条约》,并享有在《中英天津条约》中规定的同等权利。在条约的保护下,传教士进入内地传教,地方政府不但不能禁阻,而且要进行保护。之后,法国又变本加厉,于1860年10月25日,与中国政府签订《中法续增条约十款》,条约规定:“任各处军民人等传习天主教会合讲道建堂礼拜,且将滥行查拿者予以应得处分,又将前谋害奉天主教者,之时所充之天主堂学堂、茔坟、田土、房廊等件应赔还,交法国驻扎京师之钦差大臣转交该处奉教之人。”[4]条约中明确规定了教堂教产损失应予以赔偿,将教堂教产损失的经济赔偿条约化,合法化。《中法续增条约十款》是近代教案经济赔偿最早的“法律”依据。依据《中法续增条约十款》之规定,传教士或教堂在中国内地遭受兵燹、匪抢等损失后,中国政府应给予赔偿。依据片面最惠国待遇,其他资本主义国家享有同法国一样的“教案损失应予以赔偿”的特权。凭借国际条约的“法律”约束力,政府对教案损失的经济赔偿逐渐变成“惯例”。

(二)赔偿的基本原则:只赔偿直接损失不赔偿间接损失

一般情况下,政府教案经济赔偿应遵循基本的原则是只赔偿直接损失不赔偿间接损失。直接损失即教案中教堂或传教士的财物损失,间接损失特指教案中除教堂或传教士以外的各种损失,主要包括教民损失。以1915年的川西北教案为例,考述教案经济赔偿的基本原则。在川西北教案中,教堂被毁,传教士或教民财物被抢,损失严重。川西北杜主教提供了财物损失清单,并提出赔偿要求。四川省交涉署游汉章认为,杜主教提出赔付清单中,崇庆三项损失银8.6521万两、新津损失银3.75万两、邛州三项损失银0.75万两,此三处共有银11.31万两,都系教民损失,不予赔偿。[5]他以未遵循“只赔偿仇教直接损失”的基本原则,驳回了杜教主的间接损失赔偿要求。[6]“杜主教以直接赔款未遂所欲大不满意,复以间接损失坚请提议,本署以此项损失虽系教民,然同为中华国民无赔偿之可言,亦无提议之余地,如查有因仇教所致再行照章核办。”[7]从这则档案史料可见,在教案经济赔偿基本原则中,教堂或传教士的损失被认为是直接损失,而中国教民的损失则定为间接损失,不予赔偿。赔偿的基本原则确定了赔偿的主要对象是教堂或传教士,实际上,在外国势力的外交压力下,中国政府除了赔付教堂的公共财物或传教士的个人财物之外,部分中国教民的损失也给予“抚恤”补偿。

(三)赔偿的主要对象:教堂或传教士、部分中国教民

依据赔偿的基本原则,教案经济赔偿对象仅限于外国人或外国在华的团体或机构,外国人大部分是传教士,团体或机构有教会教堂、医院、孤老院、孤儿院、学校、公司等。实际上,教会教堂损失中包括教民损失,而教民大多为中国民众。按照规定,属于中国籍的教民损失不予赔偿。政府为了稳定社会秩序,在外国势力的极力坚持下不断妥协,赔偿的对象扩展至部分中国教民,其主要方式是在赔偿实践中以“抚恤”的名义赔偿中国教民损失。四川省交涉署因教案赔偿事宜曾致康定县知事,提到了用“抚恤”方式赔偿中国教民损失及其弊端:因政府财力匮乏,又免引起社会动乱,虽规定华人不在赔偿之列,但因外国教会的极力坚持,政府不得已,即以“抚恤”之名拨付赔偿款,一则满足外国教会之贪欲,二则愚弄民众。[8]可见,只赔偿外国人的损失不赔偿中国教民损失的原则在赔偿实践中未真正得到贯彻执行。另外,从档案史料看,教会的公用物品及其教民损失等都会折合成银元赔付。如在川边教案的实际赔偿中,不但物品受损后要求赔偿,而且汇票丢失也要求赔偿。司铎提供的损失银物清单中就清楚地记载有:外国汇票8张、计银25000两。[9]

(四)赔偿的期限:特定时期的赔偿限定了时间范围

政府对教案经济赔偿虽已成惯例,但在特定时期的赔偿却严格限定了时间范围。民国初年政府规定的特定时期有两个:一是1911年辛亥革命爆发时期,二是1913年的二次革命(“赣宁之乱”)期间。外交部四川交涉署游汉章给四川民政长呈:“此次赣宁变乱,各地外国人生命财产直接受损失者,前已遵总统令照会外交团,由政府负完全责任,并声明此项损失应由驻在各该地领事预先知会该管地方官在案。”[10]辛亥革命爆发,各地革命风起云涌,社会开始动荡,各地教案频发,教堂教民损失较为惨重。为此,政府特别规定:辛亥革命期间,包括1911年10月10日之前南方变乱期间的教案损失政府予以赔偿。从1913年12月22日成都电政局收到的外交部发给各地巡按使的电报可以看出,政府对赔偿时间范围作出了规定。电报中明确记载着:“广东、南京、南昌、安庆、福州、杭州、成都、南宁、海南、开封、云南、南昌、武昌各巡按使堂密。辛亥外人损失案件,由各国提出审查,系以二年十二月三十一日为限,上年南方变乱,外人因乱受损各案,既由地方官就地审查议赔,其对于领事知照,亦应限期截止,逾限不付审查。”[11]这份电报中明确限定“以二年十二月三十一日为限”,即1913年12月31日为下限,此后发生的教案损失不应在赔偿之内。

同时,政府还会依据赔偿时间限定日期,利用护照签证的权利阻止外人进入中国内地。如外交部致电各省:“辛亥外人损失案件由各国提出审查,系以二年十二月三十一日为限。上年南方变乱,外人因乱受损各案,既由地方官就地审查议赔,其对于领事知照亦应限期截止,逾期不付审查,庶易竣事。现拟以四年一月三十一日为知照截止日期,由部通电各省照会驻在该省各领照办,并将现经知照案件摘抄案由及审查情形,分别议决之已赔未赔,暨正在审查,尚未定议,应偿各银数详细列表报部备查,希即转饬遵办。”[12]可见,“1913年12月31日”为赔偿截止时间,“1915年1月31日”为知照截止日期。后不再办理外国人入内地之护照,此项举措在一定程度上减少了赔偿案的发生。外交部发给各省的关于赔偿期限的下行电报公文自然适于四川省。

二、近代四川教案经济赔偿的主要类型、赔偿金来源

近代社会动荡,革命运动此起彼伏,中央与地方财政亏空,面对资本主义国家的军事威慑,及频发教案所形成的巨大经济赔偿压力,政府一方面要承诺赔偿义务,另一方面,制定了较为严格的赔偿规则。从四川地方政府处理教案经济赔偿的公文档案可见,只有因仇教、游历、政府代管物品三种原因造成的损失才可能赔偿,这三种原因可作为经济赔偿类型划分的依据。档案史料也记载了四川政府协调各方力量、利用各种渠道筹措巨额赔偿金的过程。

(一)经济赔偿的主要类型

从现存的史料来看,四川教案发生后的损失赔偿有三种:一是因传教士传教强占土地或房屋,引发教案,造成教堂或传教士财物损失的赔偿;二是因传教士在内地游历时财物被抢劫的损失赔偿;三是传教士回国时,地方政府代为保管教堂物品,物品遗失后的损失赔偿。依据以上三种损失赔偿原因,经济赔偿的主要类型可分为以下几类。

1.因仇教造成的损失赔偿

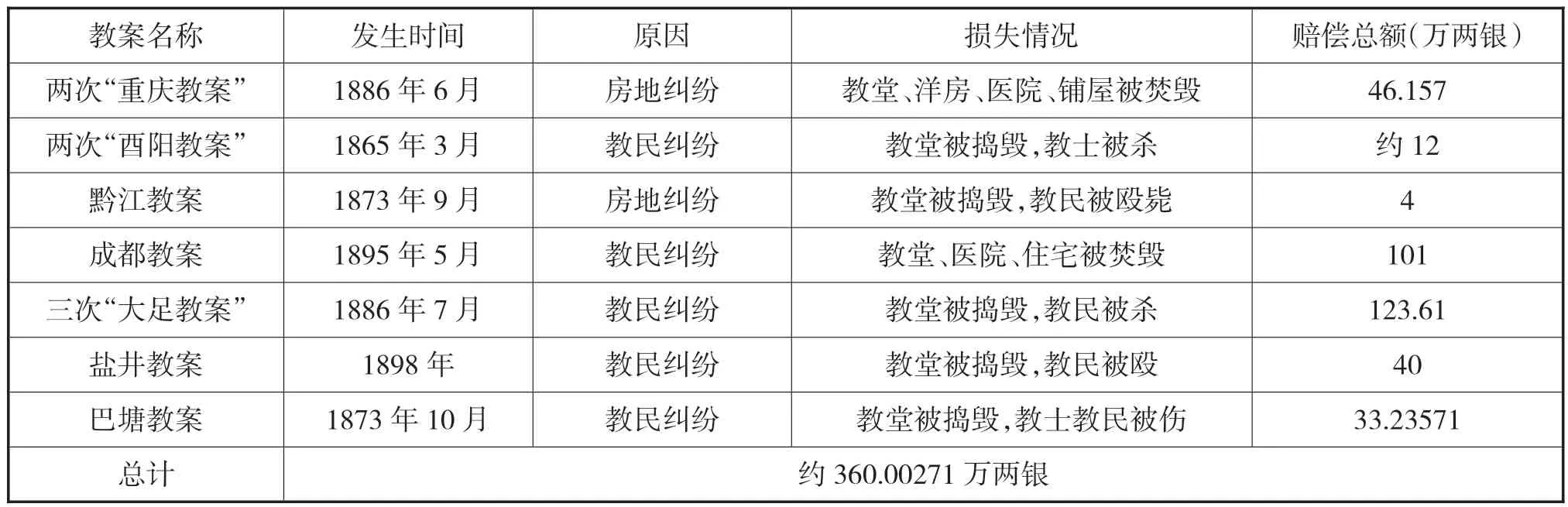

因为传教士传教,与民众发生冲突,教会建立的教堂、学校、医院等被仇教分子打砸抢烧,教民伤毙,政府既要赔偿教会、教堂公用物品的损失,还要赔付传教士的个人损失。如19世纪60—90年代,四川省发生的7次教案,其经济赔偿都属于因仇教造成的损失赔偿类型(见表1)。

表1 清末四川部分教案及赔偿情况统计表

2.因游历遭抢盗造成的损失赔偿

鸦片战争后签订的《中英天津条约》第九款规定:“英国民人准听持照前往内地各处游历、通商。”[13]其他国家以“片面最惠国待遇”的方式也拥有在内地游历的权力。外交部四川交涉署关于给各省游历来川人员发给护照并妥为保护饬康定县知事:“案准江苏交涉署函:奥国人苻览杷来川游历;复准湖北交涉署咨:日本国商人罍英一郎伊藤进游历来川;又湖南交涉署咨:英国商人华约翰来川游历;请为饬属保护。”[14]可见,外国人在中国内地游历,中国地方政府还应该派兵勇保护。若因地方官失职导致外国人在游历过程中被劫杀等,不但要追究地方官员的责任,而且还要赔偿外国人所受损失。但地方官履行了告知及保护义务,外国人又被抢劫而损失财物,政府可以坚持不予赔偿。如1917年4月25日,英美教会教士携眷过古佛洞之碾子拐时被地方土匪抢劫,失去金表三双、手枪一杆及餐具所用刀匙等件及银20元。事前地方官已经告知,不能走碾子拐之路线,“系因孩病急迫,又因赶赴上海开行外国轮船,定期种种不能缓待之故,自担责任而行不及,请有护送是以无须赔偿等情。”[15]但政府在缉拿凶犯后,要求凶犯交罚金以赔偿传教士之损失。如果抓住凶犯,可从凶犯财产中拨若干罚金作为补偿。

3.因政府代管物品遗失的赔偿

传教士回国时,将其留华的物品交由中国地方政府代管,称之为公用代管。这种公用代理保管被视为政府应尽之义务。若社会动乱期间代管物品丢失或损坏,中国政府要给予赔偿。如宣统三年(1911年),美国基督教教士浩格登离开巴塘回国,基督教所属医院的物品全部交由巴塘粮员李克谦保管,李克谦开具清单。后因辛亥革命,清朝覆亡,巴塘动乱,士兵来到巴塘后移居医院,大量药品器具丢失。美国领事翰森漾致函四川省巡按使要求赔偿。[16]据记载,民国元年(1912年),士兵来到巴塘后,揭去医院的封条,移驻其中,从而丢失了大量药品、器具等物。巴塘教士将损失情况呈报给驻渝美领事官翰森漾,翰森漾致函四川省巡按使要求赔偿,四川省巡按使要求四川省交涉署催令川边镇守办理,川边镇守使令巴塘县知事调查。巴塘县知事负责调查案件的整个过程,但因其卸任交接,将此事搁置。后经新任知事检查原卷,“采访舆论,并一面邀请美教士浩格登至署,询其底蕴,所称情形与原报损失大致相同,其已清回各物,实值银12420.8两。”巴塘粮员李克谦保管时,所估银为14850两,还应赔偿银2384.2两。由于损失赔偿时间拖延日久,大约为1年7个月,美基督教教士要求赔偿利息。“每银百两每年应认息银柒两”,如此计算,产生利息银280两。但是经过协商,只给本银不给利息。[17]最终确定应赔付银2384.2两。

(二)政府经济赔偿款的来源

近代四川教案经济赔偿是地方政府依据条约条款的国家行为,偿款由中央政府承担,但由于经济赔偿款数额巨大,而中央财政入不敷出,大多由地方政府筹措款项。如在川西北教堂赔偿中,四川交涉署交涉员游汉章提到:“民国成立以来,川省民生凋敝,元气示复,若仍饬令地方自筹再加担负,实为官厅所不忍,且恐难于办到,而省库又复支绌,筹措亦属维艰。”因而,“川省各属发生教案议定偿恤各款,多由各该县自行筹给。”[18]地方政府为此多方协调,拓展了许多筹款的渠道,竭力争取赔付具结。爬梳相关档案史料,可知赔偿款的来源有以下几个方面。

1.基层地方专项款

其是从地方专项款中挪用。1915年懋功赔偿教民损失款中,以“抚恤”款名义从抚边之款中划拨,由抚边屯员负责办理。交涉员游汉章曾经提出:“于治匪经费或于川省特别政费项下变通挹注,如数拨给之处。”[19]他建议川边教案赔偿款从治匪和特别政费两项中拨付,但各种专项款的数额有限,挪用十分困难。因此,地方政府便以“抚恤”款名义赔偿教民损失。丹巴教案中有教民损失赔偿一项,但教民大多数为中国人。按照规定,中国人的损失不应在赔偿之列。懋功县欧知事向四川交涉署呈:丹属教民损失共赔银5800两,懋功属教民共赔银2800两。特派四川交涉员钱为善认为:“教堂损失赔偿固无疑义,该教民等均系中国人民,虽遭损失官厅悯其情形,只能加以抚恤字样,不能用赔偿名义。”实际上也是用“抚恤”地方专项款赔付损失。

2.认赔者的罚没款

教案发生后,政府变卖认赔者的产业,或将其抓获归案后,处以罚款,此两项款可作为赔偿教堂、传教士、教民损失之用。1919年,懋功县知事欧阳文为丹巴教案给四川省省长呈:“窃查教案赔款及教民抚恤银数由有罪认赔者,系于上年附和妖僧之有罪人民中按其情节轻重酌定数目多寡,由各保分派者。”[20]由政府定罪认赔,各保负责派员收缴。李联辉提枪支肇事,以致教堂受损,当请追赔偿银1000元。但李联辉脱逃未缉获,县知事即将李联辉产业查封拍卖抵赔,但李联辉田产照时价估算不过400元,难以赔付。[21]1916年2月9日,外交总长陆微祥给四川巡按使咨:“令惩办凶犯,并于各该犯财产中提拨若干罚金,以作偿补教堂损失之需。”[22]从这两则材料可以肯定,认赔者缴纳罚款或者罚没的财产是赔偿款的主要来源之一。

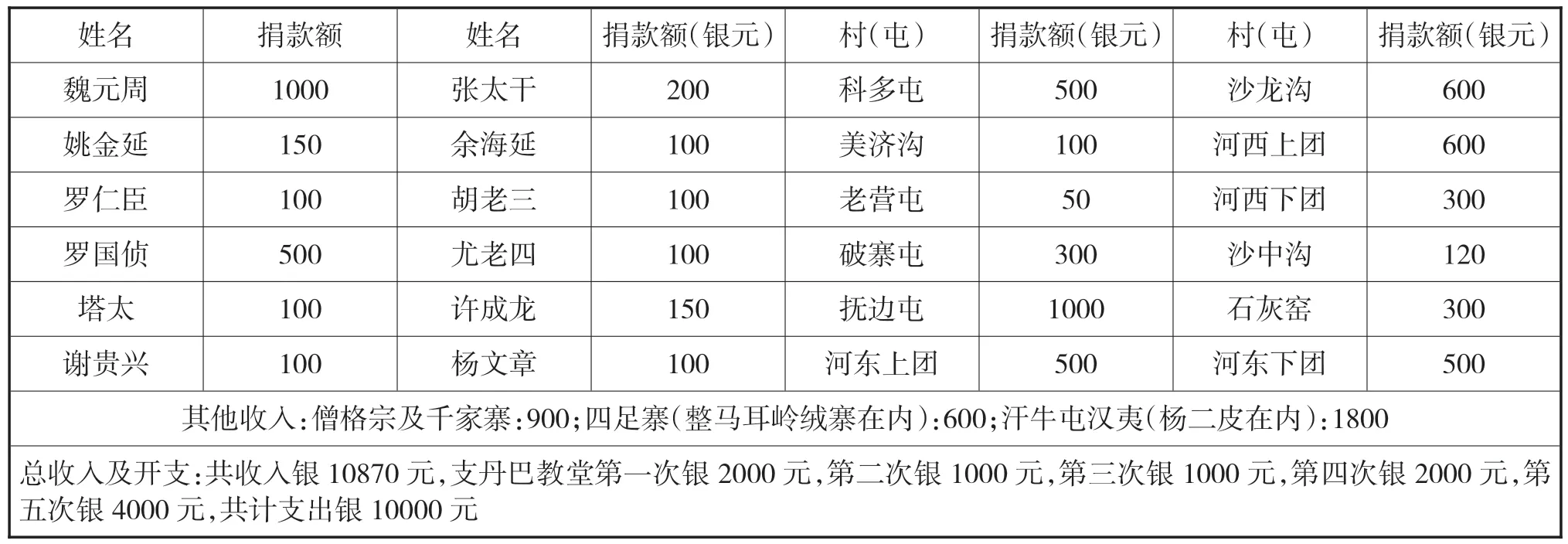

3.各保富绅捐助款

赔偿数额巨大,地方政府无力承担时,便向各保富绅收取捐助款。1919年,丹懋教堂赔偿案中,懋功县知事欧阳文给四川省省长呈:丹巴县、懋功县的赔偿款“系由各保富绅量力捐助,姓名数目另册详报”[23]。从“丹巴教堂赔款暨丹懋教堂赔偿教民抚恤银收支各数清册”档案(见表2)记载看,捐款数额银50—1000元不等,其中以个人名义交纳的数额也不尽相同,且政府档案文献记载的捐款强调“量力而行”,由此推算以个人捐款应该是各保富绅。可见,各保富绅捐助也是赔偿款的主要来源之一。

表2 丹巴教堂赔款暨丹懋教堂赔偿教民抚恤银收支各数清册

4.民众分摊交纳款

从表2数据来看,还有部分捐款是以村寨名义交纳的,这一部分很可能就是由各保分派的任务。此,可推测,还有一种赔偿来源,即是由各保按村寨分摊给民众的。《丹巴委员会关于丹巴教案办理详情给四川总司令呈》中明确地提到丹巴教案赔偿款的来源:“已准杜卸委间送各喇嘛摊赔数目花名收支清单移交前来,委员查核属实,丹巴教案赔款已由杜任了清。懋功方面,前日定有条约与之无涉,除将各喇嘛寺赔缴教案银两,连同接收余存之款另文造册呈报外,所有遵令呈覆办理,懋丹教案情形,理合将佘司铎所具总收据贰张,备文赍请钧宪俯赐查核转咨示遵。”[24]可以肯定,丹巴教案赔款还有一部分是由各喇嘛寺交纳的,也属于民众分摊交纳款之列。

5.向商号挪借赔付

在近代教案赔偿案中,虽然政府无力负担,但又迫于外交压力,不得不举全国财力赔偿外国人损失。按中央政府的要求,教案赔偿由地方政府负担。若地方政府财政匮乏分期也无力赔付,又不能向中央筹借,便会向商号挪借。如兹前在教堂丢失汇票执意巨额赔偿的案件中,知县给藩司洋务局禀:“所有赔款议定分作三期交兑,惟是县属地方瘠苦财政久处消极,加以近年新政频兴,罗掘早已计穷,此项赔款数目甚巨,然无论如何为难,自当尽力措给,断不敢妄行请款至亏帑藏,虽另有可筹之方,而一时实难集事,左右思维。”在这种情况下,“计有先向商号挪借交付,徐图归完,庶可以应急需。当传城绅集议,众亦谓除此办法,虽无他策。”[25]可见,向商号挪借虽是无奈之举,但也确实成为政府筹集赔偿款的渠道之一。

6.借用股票存银赔偿

据康志杰考证,在教案经济赔偿中,江苏省从税款中扣除、江西动用国库资金、山西克扣军饷、黑龙江用官员的俸禄低偿,而四川省曾借用昭信股票存银,移作赔款。[26]依据是《清实录》的记载:“光绪二十五年(1899年)六月:谕军机大臣等,有人奏教堂被毁赔款,宜详查酌估,并请将川省昭信股票存银,移作赔款,勿再摊派等语。”“至所奏昭信股票一项,尚存银七十余万两,上年因剿办余蛮子,该督曾请截银五十万两,添募勇营,余蛮子旋即就抚,此项当有余,能否移作赔款,免致摊派民闲着该督体察情形,分别核办。”[27]《清实录》记载说明确实存在着借用股票存银赔偿的个案。因为这种方式会引发金融风险,且在档案史料中暂无发现类似的赔偿方式,可以推测,借用股票存银赔偿并不是教案经济赔偿的主要方式。

三、近代四川教案经济赔偿程序

自19世纪60年代开始,教案经济赔偿案例逐渐增多,但很少有关于赔偿制度的相关记载。本研究选取了档案记载较为完整的“川边教堂损失赔偿案”②,考述近代四川教案经济赔偿的基本程序。通过梳理相关史料发现:近代四川教案经济赔偿程序主要有四个步骤。

(一)损失主体向地方官提出赔偿申请

1.由损失主体估算损失财物的价值

损失主体包括外国传教士、教会或教堂、医院等个人或机构。如辛亥革命时期,川边社会动荡,教堂教会损失颇为严重。中央政府规定,凡辛亥革命期间有被仇教抢盗损失者,可向地方政府申请赔偿。损失主体根据财物损失情况列出赔偿清单,并估算价值,核算出精确的数额。核算数额要十分精确,并附赔偿清单,清单一般是按县属区域统计损失。如辛亥革命时期川边教会损失赔偿中,法国白领事及杜主教亲自至四川交涉署面商,并提交赔偿清单,估算损失的价值共计银13.1435万两。(见表3)

另外,教堂物品损失清单中要详细注明损失物品名称和数量,最后进行总体的价值估算。如1918年天主教司铎因军人损坏物品呈请领事:今四月二十八日晨早有挺进军杨春芳统带军人数百攻入屏城,并拥入教堂,击毁祭台、圣像、药框、药品、门窗户壁各物,并另附有损失清单,估算价值约15000元。(见表4)

表4 1918年军人入教堂后损失物品清单

2.损失主体向地方政府提出赔偿申请

一般情况下,损失主体可向当地县政府提出赔偿要求,核定具体数额,并附损失清单。如果损失主体为教堂或教会,且赔偿数额巨大,可由教堂司铎向教会所属主教区主教汇报,由主教向省级外事职能部门提出申请。如果涉及主教区大面积的赔偿,由主教汇总整个教区的损失情况,再向省交涉署提出赔偿申请(见表3),如川西北地区的杜主教将整个川西北损失情况进行了汇总,后向四川省交涉署提出赔偿申请。

表3 1915年川西北教堂案中教民损失物品清单损失折算为银,单位:两

(二)政府对损失和赔偿情况核查

损失主体向地方政府申报赔偿后,由政府组织人员对其申报的具体损失情况进行调查核实。民国时期,由主教向县或省外交机构提出赔偿,省外交机构饬令各县对主教提供的赔偿清单核实。以辛亥革命时期川边教案赔偿案为例,民国三年(1914年)一月,法安总领事及杜主教向四川交涉署提出了教民损失清单,共值银为17.7853万两,政府各机构组织人员对损失和赔偿情况展开核查。

四川交涉署接到申请后,据外交部颁行的赔偿细则进行初步审核。在审查时发现其损失情形颇为含糊,于是调查卷宗检核互证,发现赔偿金额与实际损失相差甚远,饬令各县知事详实查复。核实期间,杜主教多次催促,四川省交涉署均以尚未调查完毕为辞拖延。1914年7月左右,各县先后呈复调查结果,经过统计,杜主教所报损失与实际严重不符。“亦有毫无根据者,间有事过境迁无从探悉者”等。“又复迭次饬查,一面派员前往密查真相免受欺蒙,是以略有把握随函约法领主教到署会商。”经过审查,发现杜主教有虚报瞒报现象,所呈报的赔偿款远远超过实际损失。交涉署一面派人前往继续查核实情,又函约法国白领事及杜主教到交涉署面商。杜主教来署时,又开出赔偿清单共银16.4853万两,较前减少1.3万两。交涉署交涉员游汉章,以外交部颁行的审查细则及往来电文中的“因仇教受损被害允酌抚恤外,其余概不承认”为依据,给杜主教详加解释,杜主教强为争执,难以理喻,双方为此多次面商、函商,“往返驳诘,时历年余,唇焦笔秃,卒无成议”[28]。

可见,政府对损失和赔偿情况核查项目包括:依据中央政府赔偿细则逐条审核损失主体的赔偿条件;对损失物品赔偿数额进行核对;与外事机构官员进行沟通;进一步核查赔偿的合理合法性等。

(三)政府与外事机构的交涉

政府通过各种方式核查损失,对损失主体和损失物品赔偿金额进行核查,发现诸多问题,呈报赔偿主体机构。若双方在赔偿金额方面无法达成一致,或因政府财政紧张、地方赔付责任不明确等原因,赔款会滞延耽搁。损失主体便会多次向驻华领事馆提出申请,要求尽快赔付。此时,政府与外事机构人员围绕赔偿款的兑现进行诸多交涉。

1.外交部与外国驻京公使交涉

在川边赔偿案中,自川西北主教提出赔偿,两年之久也未兑现,中外双方进行多次协商,最后决定由外交部与法国驻京公使面商解决相关事宜。川西北杜主教禀呈驻京公使,驻京公使听信杜主教一面之词向外交部交涉,要求按杜主教申请赔款数额进行赔偿。1914年11月,外交部与法驻京公使在北京面商:“川西北教堂赔款酌减为叁万柒千两,川南酌减为叁千两,综计两项较要求原数减少银叁万捌千余两。”除此之外,“雅州教民抚恤一事,经查明当因确有仇教惨杀情形,未便拒置,随商准该总领事酌量分别抚恤银贰百两,由地方筹给了结。此项又较请求原额减少银壹千壹百余两。”此次交涉,与之前要求赔偿的16.4853万两,共减少3.69万两,还需要赔偿银12.7953万两。但外交部与驻京公使的议结没有得到杜主教的认同,杜主教坚持要间接损失,而外交部及四川交涉署照章核办,未予理置,双方又僵持下来,以致赔付又再次拖延。

2.交涉署与外国总领事交涉

外交部与外国驻京公使的交涉未使案件具结,四川交涉署又再次与川西北杜主教交涉。双方在赔偿数额方面各执己见,未达成协议,以致在多次交涉中,交涉员游汉章也是筋疲力尽。游汉章希望法国白总领事参与协商拖延已久的赔偿案,他在给四川巡按使的呈中提到:“该主教年老昏庸,行横性贪,若再与之交涉,必不能达圆满目的。如遇事延缓又恐枝蔓别滋,辗转图维,因忆现任法白总领事宅心公正,事理明通,乃先与之联络感情,彼此融洽,毫无隔阂,然后向其议论该主教单开各款多有不实不尽,请为主张,秉公办理。”游汉章随即函约法白总领事到署协商。到署后,双方检示卷宗,逐条核对。最后,总领事说:“该主教以不充分理由之事辄索巨款,未免谬妄,矧值川省财政奇绌之秋,尤当顾念邦交,不应出此容,即据情函禀驻京法使,将该主教不合章则要索之各款审核删除。”[29]后经双方商定,仅赔偿银5500两白银。

在这起赔偿案中,交涉员游汉章和法白领事之间多次沟通、商议,最后达成协议。为此,游汉章对白领事也是十分感激,并在给外交部呈中夸赞白领事:“言论之正大,情意之惬洽,殊堪钦佩”[30]。他给四川巡按使的呈中也特别提到白领事的功绩,并提议给白总领事颁发三等“嘉禾章”[31]。可见,与外国驻华领事交涉在解决赔偿案中的重要作用。

(四)赔付及其案件具结

当案件确定赔偿金额后,由政府相关部门筹集赔偿款,赔付给损失主体,案件即完全具结。这是赔偿案的最后一个程序,包括款项筹集和交付赔款两个步骤,款项筹集最为艰难。川西北、川南在辛亥革命时期发生了许多教案,赔款数额较大。若依据前清惯例由县筹措赔偿款,各县财政也无力担负,而由省府支出,“筹措亦属维艰”。[32]在川西北教案中,经双方协商,达成赔偿协议,但因无力筹集款项,延搁两年之久也未完全具结。因此,在筹集赔偿款时,双方有可能再次交涉。法总领事白达要求赔偿具结案件,四川交涉署认为这些案件不全是因辛亥革命仇害所致,部分是因匪乱被劫的损失政府不应赔付。如:“祟庆有巨匪黄树藩,与其子黄步青同恶相济,纠率党羽肆意仇教,戕害教民,焚劫教堂,残刻不仁,惨无人理,幸将该匪等先后拿获正法在案。新津、邛崃则因同志会孙泽霈、侯国治等滥招匪党,乘机仇教,藉事焚劫,杀毙教民多命,其凶暴残酷情形,均有不堪言者,上年屡次派员前往密查据报有案。此外各属教民损失,均系因乱被匪焚劫,并无仇害情事。”[33]随后即将劫匪黄树藩、黄步青缉拿归案。如果缉拿到凶犯,通过罚没劫匪财产的方式赔偿教会损失,至此,赔偿案才具结。

从赔偿过程中可见,中外双方围绕赔偿金额、赔偿期限、赔偿理由三个方面展开“角逐”。赔偿纠纷不再是简单的经济纠纷,而是上升为棘手的外交事件。面对内外交困的境遇,地方政府一方面拓展多方筹款渠道,利用各种外交手段,争取最少的赔付金额,竭力赔付具结;另一方面,变通赔偿依据,采取以“抚恤”款名义赔偿教民损失,或扣除教会租赁土地的租金,落实赔款。

综上所论,近代以来,在资本主义国家强大的军事威慑下,清政府从维护自身统治利益出发,不断地妥协、退让、迁就,与资本主义国家签订诸多不平等条约。在“条约规则”保护下,传教士开始在中国肆意横行:建立教堂传教、强占土地房产、游历不持护照、犯法不受中国法律惩处等。因此,近代教案经济赔偿是在世界资本主义对外殖民扩张和中国封建社会衰落的背景下,中国政府面对国内外复杂的政治环境,满足外国人攫取在华利益的外交妥协现象,是不平等外交政策的充分体现。政府在社会管理实践中,形成了诸多关于四川教案经济赔偿的措施,从经济赔偿的依据和类型、赔偿金的来源、赔偿的基本程序分析可见,其实质只是主权遭受破坏背景下的一种应对性秩序维护措施,最终,无法形成代表国家和民族利益的完善的管理制度。

注释:

①近代因基督教(天主教、东正教和新教的总称)传播过程中引发的民众冲突,导致教堂被毁,传教士、教民被驱赶、殴打,甚至被杀死等,或者社会动荡时期,教堂或传教士的财物丢失或被抢劫,这类案件称之为“教案”。本文所研究的“教案经济赔偿”特指国家赔偿范畴,关涉近代“教案”发生后,依据“条约规则”,中国政府要给予经济赔偿的相关问题。

②“川边教堂损失赔偿案”是指辛亥革命期间,川边教会、教堂因社会动乱仇匪趁机打砸烧抢教堂,中央政府规定对教堂和教民损失予以赔偿的案件。

③档案整理时,将原来的纸质档案归类、编号、命名。实际上,一个编号的档案包含着许多内容,为了更清楚地反映档案内容,笔者对同一档案号内部的不同公文,依据内容重新命名,用“自拟”表示。下同。