新发展阶段中国矿产资源国情调查与评价现状及其技术体系

2022-02-22张照志李厚民潘昭帅

张照志,李厚民,潘昭帅,车 东,赵 汀

(中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037)

0 引 言

自然资源是指天然存在、具有使用价值、可提高人类当前和未来福利的自然环境因素的总和。矿产资源是一种重要的自然资源,其调查与评价的技术体系不同于土地、森林、草原、水、湿地、海域海岛等其他自然资源。矿产资源是经济社会发展之基、生产之要,我国是矿产资源大国,也是矿业大国,矿产资源储量是矿业经济和工业化发展的基础。基于贯彻新发展理念等时代背景、矿产资源状况、基础信息、矿产资源储量分类改革等方面的动因,在新发展阶段组织开展我国矿产资源国情调查与评价恰逢其时。2020年7月,自然资源部部署开展新发展阶段矿产资源国情调查与评价工作,标志着这项工作任务的正式启动,其中,技术体系成为开展国情调查与评价的基础和核心工作。

一般而言,技术体系是指自然或社会中各种技术之间相互作用、相互联系,按照一定的结构方式组合而成的有机整体。矿产资源国情调查与评价技术体系,是指定期开展调查与评价时所涉及的一系列技术组合,各项技术之间既有相互联系,又有相互作用,形成一个系统完整的技术体系,支撑着矿产资源国情调查与评价工作。对我国矿产资源国情调查与评价技术体系进行综合研究、凝练提升,所形成的研究结论、认识与对策建议等,对促进新发展阶段我国矿产资源国情调查与评价工作的顺利开展,提升评价质量和工作效率等具有重要的现实意义与指导价值。

1 矿产资源国情调查与评价现状

1952—2016年间,我国曾开展过3次矿产资源国情调查与评价工作、4次矿产资源保障程度(可供性)论证等国情调查与评价工作。2020年7月,自然资源部在总结试点经验的基础上,部署开展新发展阶段矿产资源国情调查与评价工作,这是我国组织开展的第4次矿产资源国情调查与评价,标志着中国新发展阶段矿产资源国情调查工作的正式启动。

矿产资源国情调查是国家为确定矿产资源战略、编制实施国土空间规划等,制定实施矿产资源政策,所开展的一项基础性自然资源调查与评价工作,其主要目的是摸清矿产资源家底,评价资源可利用性(可供性),为国家实施宏观战略决策提供依据和支撑;其主要任务是对我国已查明与潜在矿产资源开展全面调查与核查,摸清各类矿产的生产矿山、关闭(停产)及闭坑矿山、未利用矿区、建设项目压覆、重要功能区重叠的矿产资源储量状况,获取资源储量的数量、质量、结构和空间分布等基础数据,全面掌握查明和潜在矿产资源现状,评价矿产资源可利用性,全面支撑服务矿产资源储量管理、矿产资源规划编制实施与评价以及矿产资源资产管理等。

按照“试点先行,总结经验,全国铺开”的思路进行国情调查与评价,形成了国情调查与评价总体技术思路(图1),自然资源部印发《矿产资源国情调查实施方案》,重点开展石油、天然气、铀、铁、铬、铜、铝、金、镍、钴、锂、锆和钾盐等紧缺战略性矿产国情调查工作,通过内业整理工作,实现全国矿产资源储量库中的矿产(种)、矿区全覆盖。

图1 新发展阶段我国矿产资源国情调查与评价总体技术路线Fig.1 The overall technical route for NMRCIA in the new development stage,China

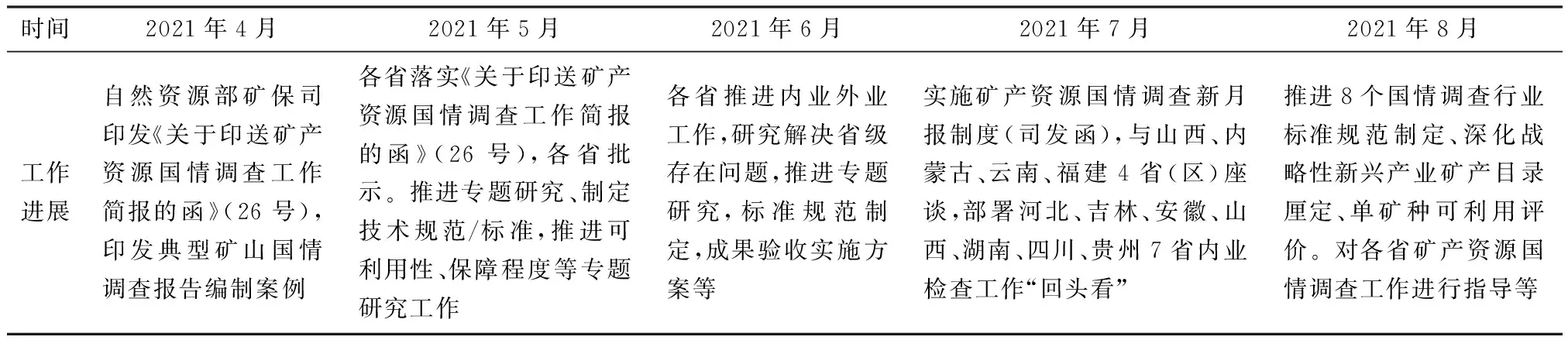

截至2021年8月底,全国30个省(区、市)有序开展国情调查工作,20个省(区、市)的内业整理工作已完成,其他省份内业工作完成率为50%,部分省份开展了外业调查工作(表1)。各省份投入调查与评价经费近6.5亿元。

表1 新发展阶段我国矿产资源国情调查与评价工作进展Table 1 The work progress for NMRCIA in the new development stage,China

续表1

2 新发展阶段我国矿产资源国情调查与评价技术体系

矿产资源国情调查与评价主要是对矿产资源的数量、质量、结构、空间分布等进行调查评价,是一项非常复杂的系统工程。新发展阶段我国矿产资源国情调查与评价需要强有力的技术体系做支撑。总之,技术体系是开展国情调查与评价的基础,是提升系列成果质量的保障,是增强工作效率的利器。

我国矿产资源的独特禀赋特征决定了新发展阶段矿产资源国情调查与评价的技术体系具有显著的中国特色。截至2020年末,我国已发现矿产173种,其中,能源矿产13种,金属矿产59种,非金属矿产95种,水气矿产6种,是世界上矿产资源种类齐全、资源储量丰富的少数国家之一。钨、锡、锑、稀土、钛、膨润土、萤石、石墨等矿产储量非常丰富,居世界首位;钼、铅、锌、锶、萤石、磷等矿产储量位居世界前列。我国矿产资源具有以下特点。

1) 矿产资源总量丰富,矿种齐全配套,人均资源相对不足。

2) 矿产资源质量存在很大的差异性,贫矿多、富矿少,大宗支柱、战略性矿产严重不足,多数大宗矿产储采比相对较低,油气、铁、铜、铬等大宗矿产及锆、锂等战略性新兴产业矿产的对外依存度高。

3) 单一矿种矿少、共生伴生矿多,有80多种矿产是以共生、伴生的形式赋存于主矿产中;如钒、钛、稀土、钼等大部分矿产伴生在其他矿产中,1/3的铁矿和1/4的铜矿是多组分矿等。

4) 大型矿床少,小型矿床多。

5) 中国矿产资源潜力巨大。 截至2018年底,煤炭、铁矿等28种已预测固体矿产资源,埋深2 000 m以浅平均查明率为26.0%[1]。

以上资源特点反映出我国多数矿床(体)的隐蔽性、共伴生矿产的复杂性、查明资源储量的不确定性、潜在资源评价的动态性、战略性矿产资源的稀缺性等综合性特征。这些特征要求支撑矿产资源调查与评价的学科具有多样性以及交叉融合性等,也要求矿产资源调查技术体系必须设计严密、科学、合理,既要有代表性,也要有典型性;既要实现所有矿种、矿区的全覆盖,又要对某些小型、不重要的矿种、矿区调查技术要求适当放低;既要突出紧缺的战略性矿产和战略新兴产业矿种,又要兼顾一般性的矿种;既要重点突出主矿种的调查与评价,又要统筹考虑共伴生矿种,体现综合调查、综合评价的理念。 同时,技术体系要具有很强的实操性,便于落实到调查队伍及调查人员中,提高技术体系的针对性与有效性。

为推进矿产资源国情调查与评价工作,从技术层面予以规范,提高调查与评价质量与效率,自然资源部办公厅、矿产资源保护监督司等先后印发了《自然资源部办公厅关于完善矿产资源储量动态更新机制,做好矿产资源国情调查工作的通知》(自然资办发〔2020〕36号)(附件《矿产资源国情调查实施方案》)、《自然资源部办公厅关于印发矿产资源国情调查技术要求的通知》(自然资办函〔2020〕1538号)(附件《矿产资源国情调查技术要求(非油气)》《矿产资源国情调查技术要求(油气)》)、《自然资源部矿产资源保护监督司关于印送矿产资源国情调查典型矿区(山)案例的函》(自然资矿保函〔2021〕27号)(附件《矿产资源国情调查典型矿区(山)案例》)以及《矿产资源国情调查数据库建设技术要求(非油气)》等一系列技术性文件及规范标准。其中,《矿产资源潜力动态评价技术规范》《矿产资源定期调查第1部分:一般要求》(序号11~18)等9个行标的制定工作,已列入《2021年度自然资源标准制修订工作计划》,各相关承担单位正在推进中,具体技术要求及标准规范见表2[2-9]。

表2 我国矿产资源国情调查与评价相关技术要求及标准规范Table 2 Relevant technological requirements and standards for NMRCIA,China

续表2

矿产资源国情调查与评价制度保障与学科支撑两大体系,不断支持和推动技术体系的更新与不断完善。矿产资源储量评审备案制度、矿产资源储量年报制度和国情定期调查制度,将从制度层面保证国情调查工作的日常化和定期化。 学科支撑体系从学科发展层面,支持技术体系的科学化和规范化,如地质学、地球物理、地球化学、遥感地质学等学科(图2)。

图2 新发展阶段我国矿产资源国情调查与评价技术体系Fig.2 The technological system for NMRCIA in the new development stage,China

矿产资源国情调查与评价技术体系主要包括:查明、潜在矿产资源国情调查与评价,数据库与三维呈现系统建设,内业整理与外业工作,成果编制,能源矿产资源状况等专项调查与评价,资源保障程度、综合研究与评价,质量控制与监督检查技术要求,矿床类型划分,图式图例、图件、表格等一系列技术要求。目前,已形成了相对完整的具有中国特色的矿产资源国情调查与评价技术体系。

3 新发展阶段我国矿产资源国情调查与评价技术体系的特征

我国矿产资源国情调查与评价的技术体系具有系统完整性、技术先进性、支撑学科的交叉融合性、公开透明性、标准规范化等5个方面的特征。

1) 系统完整性。在新发展阶段部署开展的矿产资源国情调查与评价是一项复杂的系统工程。查明矿产资源调查与评价、潜在矿产资源评价、数据库和三维呈现系统建设、专项调查与评价、矿产资源保障程度论证、综合集成研究等,均需要技术要求、规范、技术方法、大数据预测模型等做支撑,且相互耦合,做到各子技术体系间的无缝衔接,形成技术支撑合力,避免执行技术要求、规范规程时不“缺斤短两”“变形走样”,确保调查数据不“掺水假冒”,以及技术体系制定与执行“两张皮”等问题,切实维护国情调查与评价技术体系的系统性和完整性。在矿产资源预测模型建设与研究方面,建成系统完整的矿类(单矿种)矿产资源国情调查与评价模型库。采用大数据、信息化技术手段,对矿产资源调查与评价、质量控制、监督检查等数据成果的集成、处理、表达和统一管理。

2) 技术先进性。国情调查与评价技术方法和手段紧跟时代前沿。充分利用现代测量、信息网络以及空间探测等技术手段,构建起“天-空-地-网”为一体的矿产资源调查监测技术体系,实现对矿产资源全要素、全流程、全覆盖的现代化调查与评价。利用高精度遥感、无人机、X-荧光抢等先进设备和大空间三维激光扫描、三维呈现等先进技术手段,依托大数据和5G物联网支撑开展本次国情调查工作。在外业调查中,借助先进测量工具(仪器)、检验检测仪器、照(摄)相机等设备,利用露天、地下矿山实地调查、采样分析、样点监测、定点观测等监测模式,进行外业调查和现场质量监测。利用“互联网+”等手段,有效集成各类监测探测设备和资料,提升调查监测工作效率和质量。研发调查数据及成果质量数据库检查软件。研发编制矿产资源国情调查与评价数据库质量检查软件,高效检查调查成果数据的质量。做好国情调查与评价数据库质量检查软件与调查专家技术经验人机交互式检查把关验收,提高调查工作效率和成果质量。

3) 支撑学科的交叉融合性。矿产资源国情调查与评价涉及地质勘查、矿产资源储量、采选业、技术经济评价、矿政管理、矿产资源规划、数据库与信息化以及各种现代化技术方法和手段,支撑国情调查与评价的学科支撑系统也相当庞大。主要涉及到地质学、地球物理、地球化学、遥感地质学、水工环地质学、找矿勘探、矿床学、数学地质、资源经济学、矿产资源技术经济评价、资源战略、国土空间规划、矿产资源规划、储量管理、矿政管理、数据库与信息系统建设技术、资源工程等,这些学科通过交叉、融合,支撑起新发展阶段矿产资源国情调查与评价技术体系。

4) 公开透明性。自然资源部及时印发全面推进矿产资源国情调查与评价的技术要求及相关指南,多层面开展技术培训,开展了大规模、广覆盖的培训。开展了全国范围内的技术要求视频培训,全国分广西、云南、河南、北京4个省(区、市)进行了现场培训,组织专家到山东、青海、甘肃、安徽等数十个省(区、市)进行个性化技术培训等,全国共计培训人次超过3万人次。加大宣传培训与报道力度,通过各类主流媒体对技术要求进行宣传,在自然资源部、中国地质调查局网站、中国自然资源报、中国矿业报等各类媒体开展了国情调查与评价技术体系相关宣传报道,提高全社会对矿产资源国情调查与评价技术体系重要性的认识。积极回应社会关切的热点问题,为技术体系建设营造良好外部环境和条件。

5) 定期调查技术体系的标准化和规范化。组织制定《矿产资源潜力动态评价技术规范》《矿产资源定期调查第1部分:一般要求》(序号11~18)等9个行标(表2),指导全国矿产资源定期调查与评价工作,9个行标已列入《2021年度自然资源标准制修订工作计划》中,相关工作正在推进中。

4 结论与建议

1) 目前,我国已经形成了相对完整的具有中国特色的矿产资源国情调查与评价技术体系。涵盖查明、潜在矿产资源国情调查与评价,数据库与三维呈现系统建设,内业整理与外业工作,成果编制,能源矿产资源状况等专项调查与评价,资源保障程度、综合研究与评价,质量控制与监督检查技术要求,矿床类型划分,图式图例、图件、表格等一系列技术要求。

2) 新发展阶段我国矿产资源国情调查与评价的技术体系体现出如下几个特征。①系统完整性。体现出涵盖面广的特点,本次国情调查与评价将潜在矿产资源评价工作纳入其中。②技术先进性。主要体现国情调查与评价技术体系现代化方面的特色鲜明。③支撑学科的交叉融合性。反映出学科体系呈多元化融合的发展态势。④公开透明性。主要体现在调查与评价数据成果的及时公开、发布及社会共享。⑤定期调查技术体系的规范化和标准化。基本反映出我国矿产资源国情调查与评价技术体系适合我国矿情、以及各地国情调查与评价的试点与调查实践情况。但新发展阶段矿产资源国情调查与评价技术体系的建立完善,仍有一段很长的路要走,需要经历实践、认识、再实践、再认识这一过程,技术体系也要经历试点、试行、正式实施等不断完善成熟的过程。

3) 新发展阶段矿产资源国情调查与评价是一项复杂的系统工程,要以系统完善的技术体系支撑起这项工作。国情调查与评价技术体系涵盖调查与评价,专项调查以及矿产资源可利用评价,保障程度论证,数据库与系统建设的全过程,全链条与全环节,技术要求严、复杂程度高,对成果的集成创新的要求也很高。这就要求国情调查与评价技术人员站位高,视野广;技术方面既要专业,又要具有广博的知识与技术储备,以及丰富的技术经验。技术体系也处于不断完善、更新中,建议各省(区、市)有针对性地加大对一线基层国情调查技术人员的系统化培训力度,及时更新完善技术体系,真正做到学深悟透弄懂做实,并落实到调查与评价实践中。

4) 我国在战略性新兴产业发展的驱动下,新业态、新模式不断涌现;新技术、新方法层出不穷,建议加强国情调查与评价的智能化识别、大数据挖掘、区块链等技术体系的创新探索研究,支撑矿产资源国情调查与评价、监督检查、质量控制、分析与成果应用全过程技术体系与平台的高效运行。建议将调查与评价成果共享于国土资源“一张图”及综合监管及相关平台上,为各级政府、科研机构、社会公众提供不同层次的服务,最大限度地发挥调查与评价的综合效益。

致谢感谢中国地质科学院矿产资源研究所矿产资源国情调查团队的大力支持与帮助。