从国际化转向看中国旅游学术知识生产规律与特征

2022-02-22江金波龙云

江金波 龙云

[摘 要]该研究构建学术知识生产-溢出价值链模型,基于双溢出渠道研究视角,分析2000—2019年中国旅游研究国际化转向中的学术知识生产规律。研究发现:(1)学术知识生产-溢出价值链中两类知识生产特征存在差异,学术期刊为主流渠道,选题重视理论,属于洪堡知识生产模式,研究主体重视合作,成果溢出效应较高;学术会议为大众渠道,选题偏向实践应用,符合后洪堡知识生产模式的特征,研究者倾向独立研究,成果数量丰富,但国际化水平有待提高,认可度较低。(2)两种类型知识生产演变规律相似,可分为3个阶段:早期(2000—2006年),数量较少,基础研究较多,但相关议题延续性强;中期(2007—2013年),数量逐渐增多,热点议题较为丰富,关联网络复杂,议题纵向延伸;近期(2014—2019年),数量增速放缓,质量层次提高,新兴议题增多,研究更具时代性、探索性。通过对比分析学术知识生产-溢出价值链中会议及期刊知识生产规律的异同,有利于国内旅游学者清晰认知国际旅游研究中的“中国特色”,呼吁促进产学研“三重螺旋”合作,完善知识溢出及反馈渠道监管。研究建议中国学者扩大旅游学术知识生产视野,承担更多国际学术责任,提升知识生产质量和国际学术影响力,学术界积极推进会议评级标准及数据库建设,优化知识创新网络结构。

[关键词]旅游研究;国际化转向;知识生产;知识溢出

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2022)02-0142-13

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2022.02.016

引言

中国旅游知识体系的构建囿于学科定位模糊,交叉性强,学者们常常从经济学、地理学、社会学、文化学等学科视角阐述旅游学所包含的知识内容,如经济学之下的旅游经济学、地理学中的旅游地理学等[1]。而旅游学的学科独立与规范,则倚重旅游业被重视程度与其理论知识的突破[2-3]。研究初期,学者们关注旅游学科体系与旅游理论研究概念及内容,余书炜认为,旅游学术理论研究应包括旅游活动、活动主体间关系、活动的影响等派生性问题[4]。戴斌在余书炜一文基础上进一步明确旅游学科体系的内容,探讨了一般、分支、交叉旅游学研究内容[5]。而张凌云则认为,旅游理论研究应与旅游业实践紧密结合,研究内容随时代发展而不断更新、扩充和深化[6]。近年来,随着数据库的完善及文献计量软件的出现,知识图谱成为旅游研究文献计量分析的重要工具,通过它们可以很好地了解学术知识生产的规律及特征。如李清茂、邵莉通过主题图构建了旅游文献知识管理模型,以旅游文献反映旅游理论、旅游知识等方面内容[7-8]。关于知识图谱在旅游知识体系研究中的运用可以归纳为: 国内外研究多以Annals of Tourism Research、Tourism Management、Journal of Travel Research、《旅游学刊》、《旅游科学》、人大复印资料《旅游管理》等高級别旅游学术期刊论文数据为研究对象[9-12],主要运用引文网络分析法、审视案例研究法等研究方法,使用CiteSpace、VOSviewer等文献计量软件,统计分析关键词共现频次及关联性,探讨国内外旅游研究知识体系演变特征及基础知识构成。如廉同辉等以CSSCI收录文献分析国内旅游研究知识体系发现,国内更认可旅游地理学相关研究,此类研究被引频次较高,聚焦旅游资源、生态旅游、旅游开发等知识领域[13];张敏等基于国际11本权威期刊发现,旅游知识体系涵盖可持续、服务、市场与文化、心理及行为等多个知识点,呈现跨学科交叉融合的特点[14],学者们逐渐认可了旅游的交叉学科特征。与此同时,关于文化旅游[15]、乡村旅游[16]、生态旅游[17]等专项旅游研究知识生产逐渐增多,丰富了旅游学科知识体系研究内容。

但目前旅游学科知识体系研究仍存在一定的局限性。一是相关研究文献数据多源于期刊论文,鲜少关于其他对象的旅游研究,如李经龙和付吉娟[18]、刘庆余[19]、陈钢华和保继刚[20]等学者分别基于国家自然、社会科学基金旅游项目数据,研究旅游学术研究态势及发展格局,卢云亭以旅游地学7次学术研讨会探究旅游地学研究趋势[21],其中,以学术会议为数据来源的研究相对较少。二是较少关注国内旅游研究知识体系演变[22],缺乏理论研究的原创性[23],主要矛盾表现为学术研究国际化和本土化的不平衡关系,国际化体现为旅游学科学习并借鉴国际研究经验[24]。现阶段,研究者基本能完成西方理论的中国情景应用与修正,也逐渐形成具有中国特色的旅游理论,实现本土化创新,但仍处于初级发展阶段[25]。而国际化趋势要求旅游研究不仅能“引进来”,更应该“走出去”[26],积极扩大中国旅游学术研究的国际影响力。据Web of Science(以下简称“WoS”)核心数据库统计显示,中国学者发文数量从2007年起实现快速增长,自2016年后发文量超过1000篇/年,国际化转向趋势明显加速。为了量化中国旅游学术研究国际化水平,陈钢华和黄远水构建“国际影响力”指标模型测评国际学术界对国内研究的接受度和认可度[27],其研究认为会议与期刊是学术知识生产的主要载体和扩散媒介,可见,国际学术会议对扩大学术研究的国际影响力同样重要。因此,本研究采集中国本土学者的研究成果,基于双溢出渠道视角,对国际学术会议和学术期刊论文数据同步展开研究,以分析中国本土研究者在国际化转向中所反映的旅游知识生产特征及溢出规律,为中国旅游研究成果实现国际化输出提供路径和选题参考,提升中国旅游研究的国际影响力。

1 理论方法与数据来源

1.1 理论方法

1.1.1 知识生产理论

知识经济时代,知识生产成为社会生产力的核心资本,通过降低成本,提高效率,为个人、组织谋求更大的利益,有助于处理及解决某些复杂性难题[28]。Gibbons、Griffiths提出两种知识生产模式[29-30],以学术研究为导向的模式1和面向社会实践的模式2,模式1逐渐转向模式2。傅翠晓等将知识生产总结为:洪堡模式(模式1)面向学科学术、后洪堡模式(模式2)面向实践应用、前洪堡模式(模式3)综合考虑学术与实践关系[31]。知识生产理论认为知识由隐性知识与显性知识组成,学术知识以显性知识为主,其内容由科研工作者产生,包括专著、论文等形式的知识成果[32],为政策制定及行业实践提供重要的理论支撑。高等院校为学术知识主要生产基地,其研究者为学术知识重要生产者[33],具有很强的社会关联性,可以联动政府机构、企业、行业协会等其他知识生产主体参与学术知识生产过程[34]。

1.1.2 知识创新扩散及价值链理论

Rogers研究多个创新扩散的案例,认为创新扩散涵盖了解、兴趣、评估、试验、采纳5个阶段,包括创新、传播渠道、时间、社会系统4个主要因素,一定意义上,创新可以理解为新方法、新技术、新知识成果[35]。知识生产为创新扩散奠定了坚实的理论基础,Arkowitz提出知识创新“大学-产业-政府”三重螺旋模式,大学不应局限于传统理论研究,与政府、产业良性互动构成知识创新共同体[36]。基于价值链理论,Weggeman和Van创新知识价值链,将知识管理划分为创造知识、共享知识、利用知识、评估知识4个环节[37],贺钰滢将其整合为创造新知识、优化旧知识、知识储存、知识流动、知识获取、知识应用6个类型[32]。Spinello提出知识链模型,包括知识获取、选择、生成、内化、外化等主要知识活动[38]。Marchlup认为,知识生产不仅包括创造、创新知识,同时还包括传播、分享知识[39]。但回归到学术知识来看,通常有学术会议及学术期刊两类知识扩散渠道,前者强调“在场”特征,其议题具有前瞻性和时效性,具备研讨、辩论场景,并以专刊、论文集为传播媒介,而后者的认可度更高、更权威,是学术知识的“风向标”[2]。

1.1.3 学术知识生产-溢出价值链模型

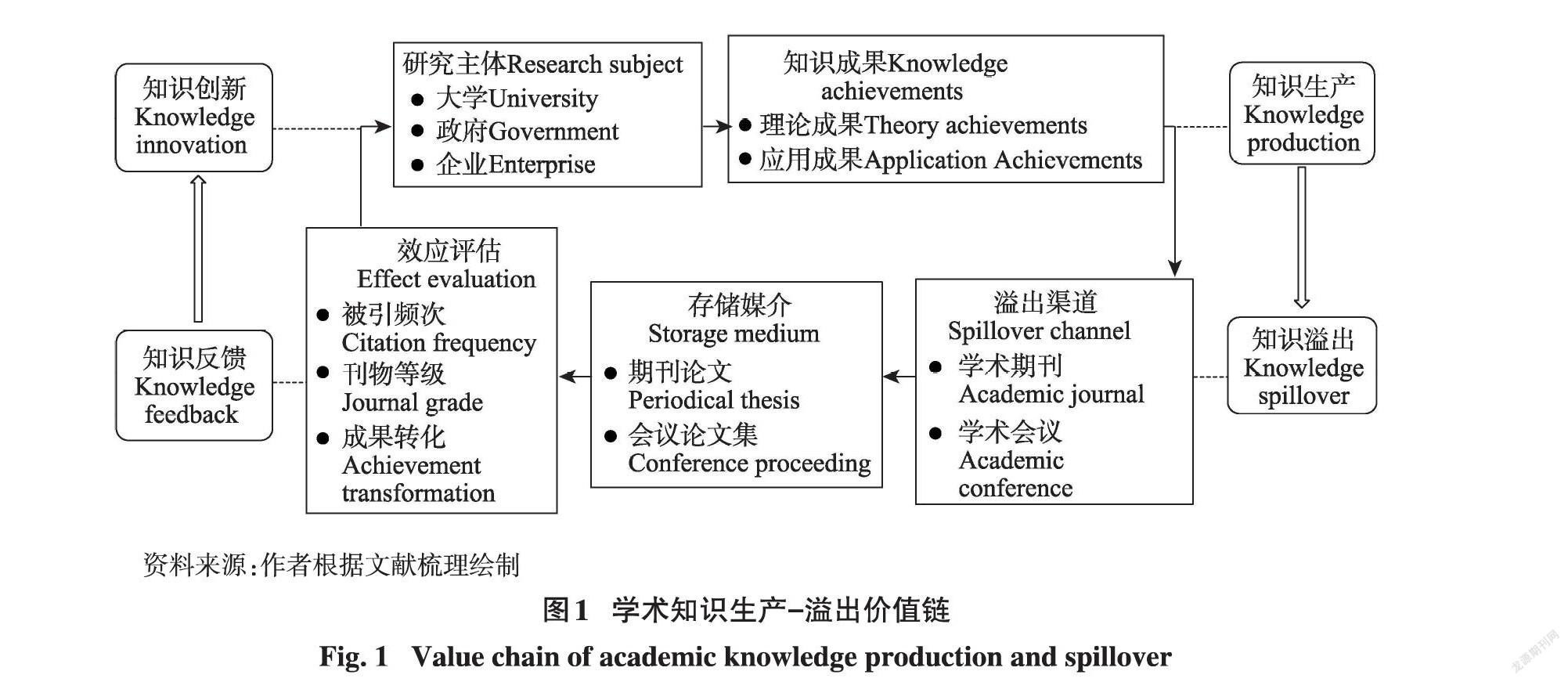

本研究基于知识生产、创新扩散、价值链模型等理论构建学术知识生产-溢出价值链模型,如图1所示,包括知识生产、知识溢出、知识反馈、知识创新4个阶段,其中知识生产研究以大学为主体,联动政府及企业参与知识共创。学术知识溢出为显性知识溢出,包括知识的复制传播和知识的引用再创作。根据贺钰滢对学术知识的界定,包括学科理论知识及知识应用型成果[32],可通过学术期刊和学术会议两类溢出渠道,发表在学术期刊和学术会议集上,传播、推广、扩大知识的影响力。借助其他研究者引用相关知识的频次、刊物等级[27],以及政府、行业等实践性组织对知识成果的应用来评定知识的溢出效应,但由于成果转化数据缺少统计渠道,本研究选用前两项指标评估学术知识外溢效应。

1.1.4 科学知识图谱——CiteSpace

CiteSpace是一款挖掘潜在知识、实现数据和信息可视化的分析软件,通过这类方法分析得到科学知识图谱可视化图形。该软件由信息可视化专家陈超美教授使用Java语言,基于共引分析理论与寻径分析算法开发,可统计分析特定领域研究文献数据以探寻学科演化的关键路径与知识拐点[40]。经陈悦和刘则渊等引进中国学术研究,命名为“科学知识图谱”,即以知识域为对象,展示科学知识的发展进程与结构关系的图像。科学知识图谱既展示了可视化的知识图形,又展示了序列化的知识谱系,展现关联化、网络化、结构化、演进式的复杂型知识关系[41]。

1.2 数据来源

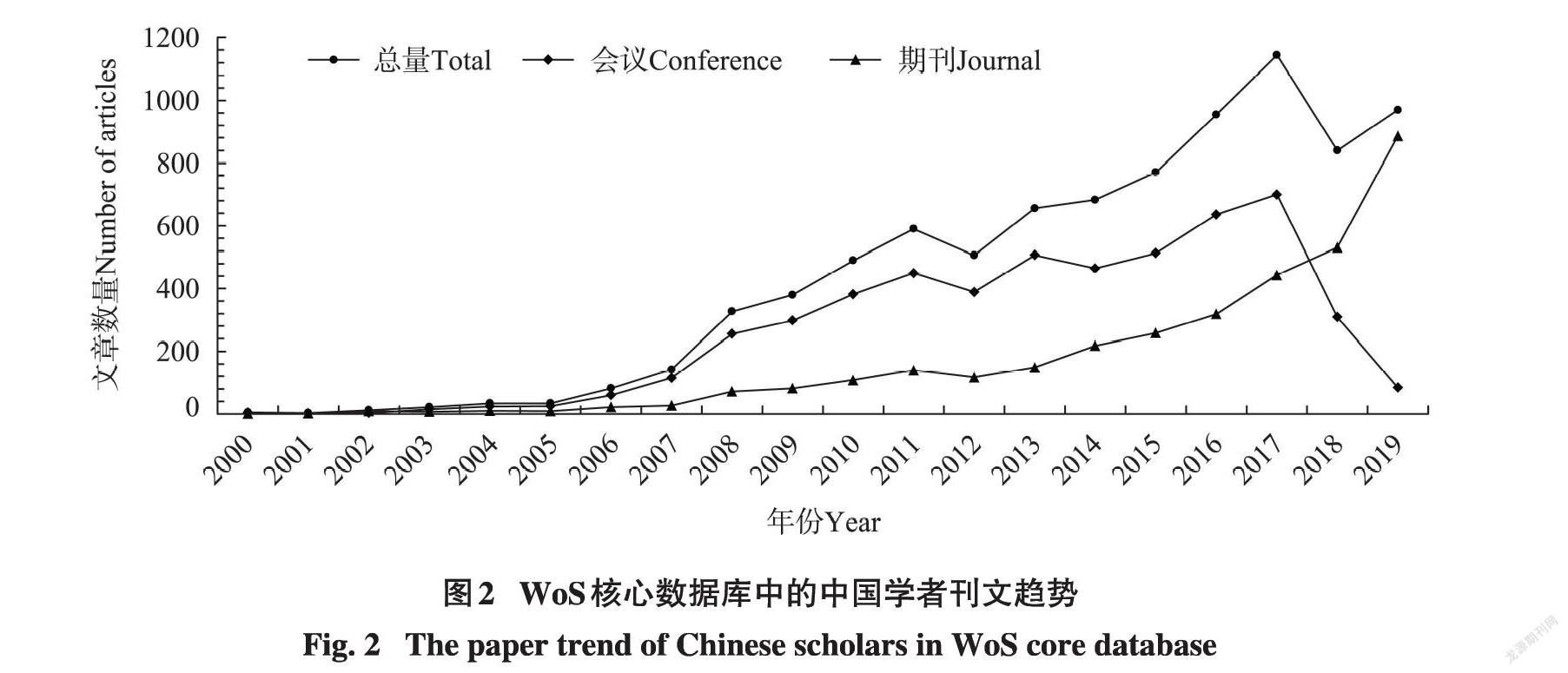

WoS核心数据库收集了世界一流学术性期刊(SCI、SSCI)、会议录(CPCI-S、CPCI-SSH),包括超过1万多种社会科学及人文科学期刊和超过12万个国际会议录,可根据其提供的数据绘制文献关联网络,分析合作网络及研究主题趋势及进展。本研究以“tourism”为关键词展开主题搜索。筛选发文机构在中国的学者的研究成果,不限定作者国籍,不包括供职海外研究机构的中国籍研究者,时间范围为2000—2019年,检索时间为2020年2月12日。在此20年间,相关学者在WoS核心数据库共发表8665篇文献,其中包括会议论文、文章、评论等。此处仅考虑传播渠道的不同,分为会议论文和期刊论文,删除被撤回刊物、不相关文献,共計8646篇,每年发表数量如图2所示,其中,会议论文5235篇,期刊论文3411篇。以每篇文献包含的作者、机构、国家、关键词、摘要等信息作为后续研究的数据节点,以文献中各类节点的共现关系作为关联依据,分析知识生产主体合作特征及主题演变特征。

一般情况下,研究成果不会重复收录在会议集和期刊上,少数会议成果会经修改再创作后发表在期刊上,因研究样本数据量较大,无法对具体内容查重比较,仅从标题及作者相同判断为同一篇研究文献,有28篇文献重复出现了2次,发表在不同的学术会议集中,但因比重较小,在溢出路径中也需要分析此类现象,故不去重。另外还有53篇文献有参会记录但发表在学术期刊上,考虑到学术会议参会要求研究成果未公开发表,因此,它是知识扩散的第一站,在本研究中将此类研究先归入会议类研究成果。

从数据趋势来看(图2),会议论文发表趋势曲线十分贴近总发文量,会议论文占据总发文量的60.5%,比重较大,但学者较少关注会议研究趋势,更少有将其与期刊研究进行比较,因此研究数据体现了一定的创新性。期刊论文数量增长趋势明显,尤其是2013年后,增长率明显提升,在2018年反超会议发文数量,会议论文数量在2017年起有明显下降趋势,这可能是因为会议论文集发布存在一定的滞后性,不及期刊的发表效率。

2 知识生产研究主体合作规律及特征

2.1 国家及地区合作

统计比较国际学术会议、国际学术期刊研究成果中作者机构所在国家或地区来源,其合作关系可以反映研究主体的国际化程度。会议类以中国为中心,国际化合作开展较少,仅有130篇研究成果,涉及47个国家,合作关系52条,其中,合作发文关系最密切的两个国家为美国和澳大利亚,与美国合作研究31篇,与澳大利亚合作20篇,占比均小于1%。期刊类除了以中国为中心,美国、英国、澳大利亚的中心程度也很高,国际合作研究成果共1385篇,包含国家数量87个,合作关系328条,国际合作程度相对较高,其中,与美国合作有562篇,占比10%,与澳大利亚合作有309篇,占比6%。从国家来源来看,两类研究成果知识生产国际化合作关联结构构成差异较小,合作关系密切的国家均包括美国、澳大利亚、英国、加拿大、韩国、日本等。

2.2 合作机构分布

研究主体主要为高校研究机构,鲜少有政府、企业等知识生产主体。会议论文中合作机构排名及频次依次为为天津财经大学150篇、四川大学121篇、厦门大学110篇等;中介中心性指标数据排名依次是四川大学0.08、中国科学院0.05、浙江大学0.05等,这些院校在机构合作网络中发挥重要的中介作用,但合作机构中的外国机构相对较少。期刊类合作成果数量排名依次是香港理工大学811篇、中国科学院326篇、中山大学244篇,中介中心性指标数据排名依次为中国科学院0.39、香港理工大学0.37、北京大学0.12。这些院校学科排名相对靠前,大多分布在经济发达、对外开放程度较高的地区,如北京、广州、香港等地。同时,这些学校与国外研究机构合作次数较多,包括与萨里大学合作成果67篇、格里菲斯大学合作成果63篇、普渡大学合作成果44篇等。比较而言,尽管会议论文总数量多于期刊论文,但期刊论文合作网络密度较大,研究机构合作次数及国际化水平普遍高于会议论文。

2.3 合作作者分布

会议论文的研究者倾向独立研究,占比40%,2人合作占比31%,3人合作占比18%,其余合作占比均小于7%。有801位研究学者开展合作关系,但合作关系仅有444条,网络密度为0.14%。最大作者合作子网络的前3组依次是与北京邮电大学杜军平、海南师范大学马生全、天津财经大学卢政营相关联的研究团队。期刊论文作者合作意愿更强,倾向3人合作,占比29%,2人合作占比23%,4人合作占比19%,独作仅占10%。期刊类合作网络关联性较强,合作作者数量为650,合作关系为921,网络密度为0.44%,香港理工大学研究团队在合作网络中占据重要位置,研究成果数量领先,代表学者有罗振雄、宋海岩、麦乐文等,其次是中山大学徐红罡、南京大学张捷等。

3 知识生产研究主题规律及特征

3.1 研究热点

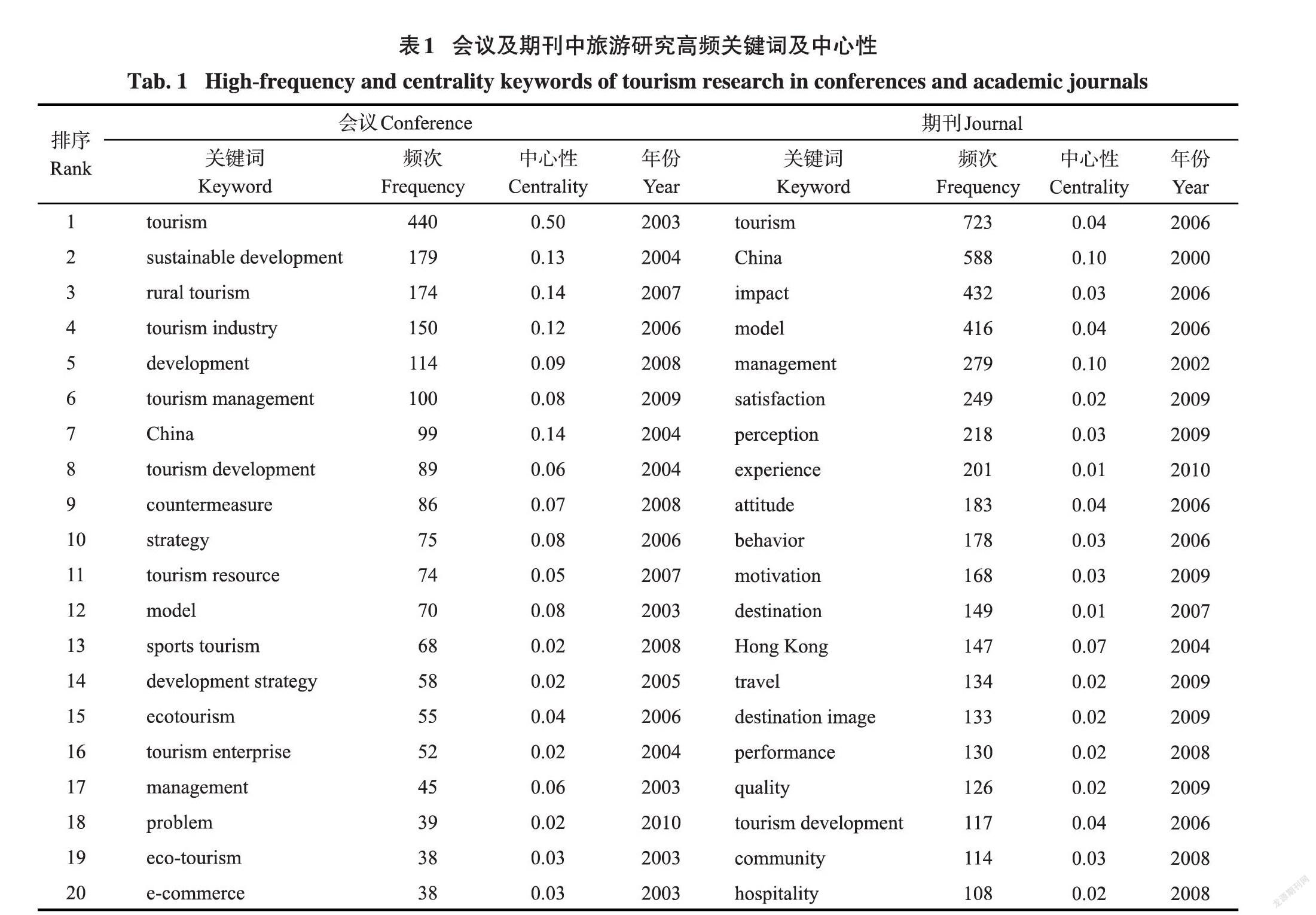

表1为中国学者在国际学术会议、国际学术期刊上发表的旅游研究关键词统计结果,罗列出关键词频次、中心性和首次出现年份等指标信息。两类研究热点关键词出现频次与中介中心性排序差异不大,但会议类研究主题更重视话题性,与旅游行业实践联系更紧密,如关注绿色可持续发展、乡村旅游、旅游产业、体育旅游、生态旅游等议题。而期刊类研究主题更重视学科性,关注旅游发展区域性研究、影响效应、模型、满意度、旅游感知、体验、态度、行为等议题。以“旅游”为关键词,基于中国知网数据库,检索2000—2019年时段内CSSCI来源期刊及国内会议集研究进展,对比中国学者在国内外知识扩散渠道中研究主题的异同。国内期刊研究中包含旅游业、旅游资源、乡村旅游、可持续发展、生态旅游等高频关键词,国内会议研究中包含旅游资源、地质公园、生态旅游、风景名胜区、地质遗迹等高频关键词。相比之下,中国学者在国内期刊和国际会议上探究的主题关键词相似,在国际期刊上研究偏重理论分析,在国内会议更倾向于讨论旅游资源开发与利用、旅游资源开发与利用相关主题等。

3.2 热点演化

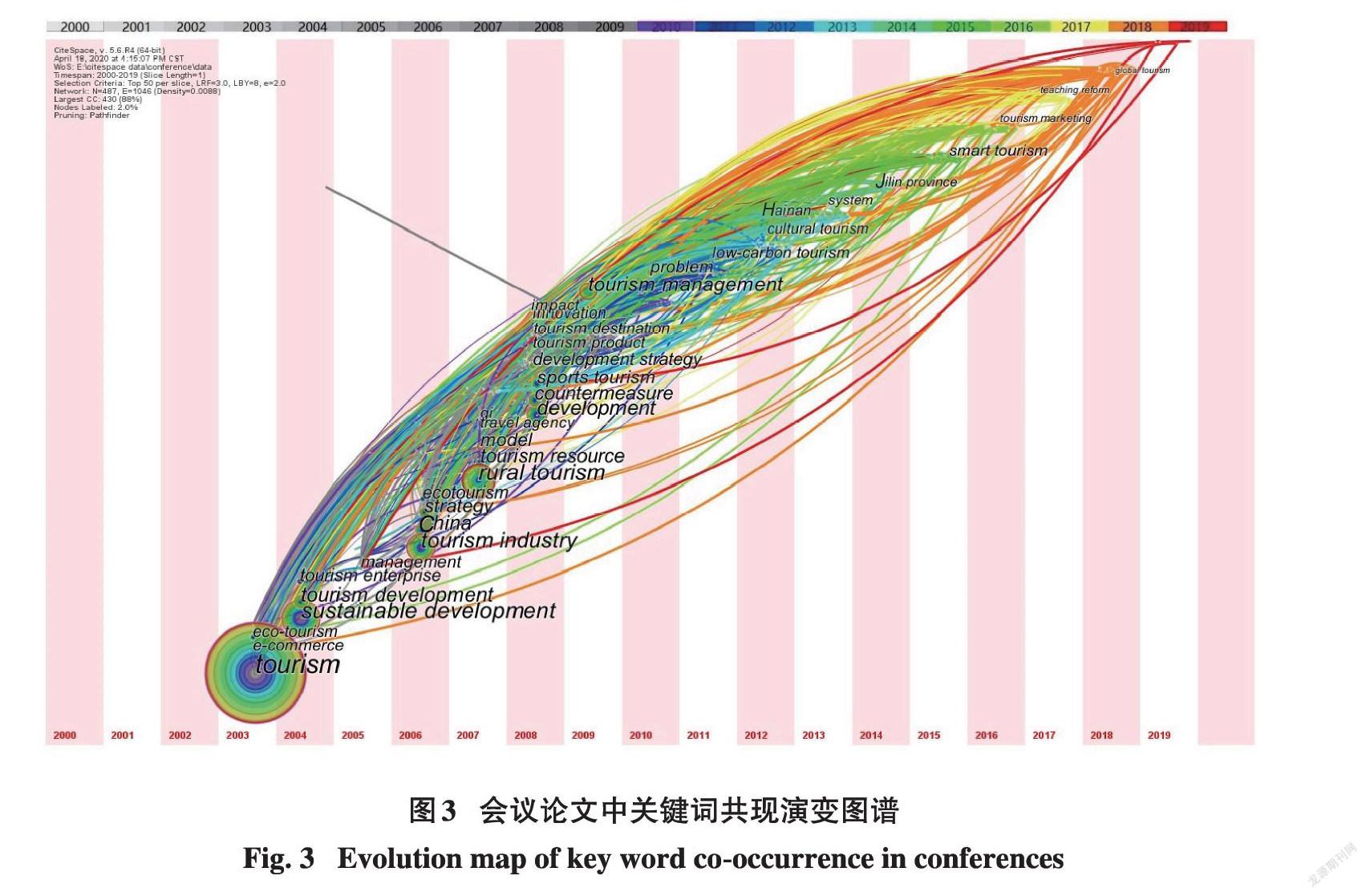

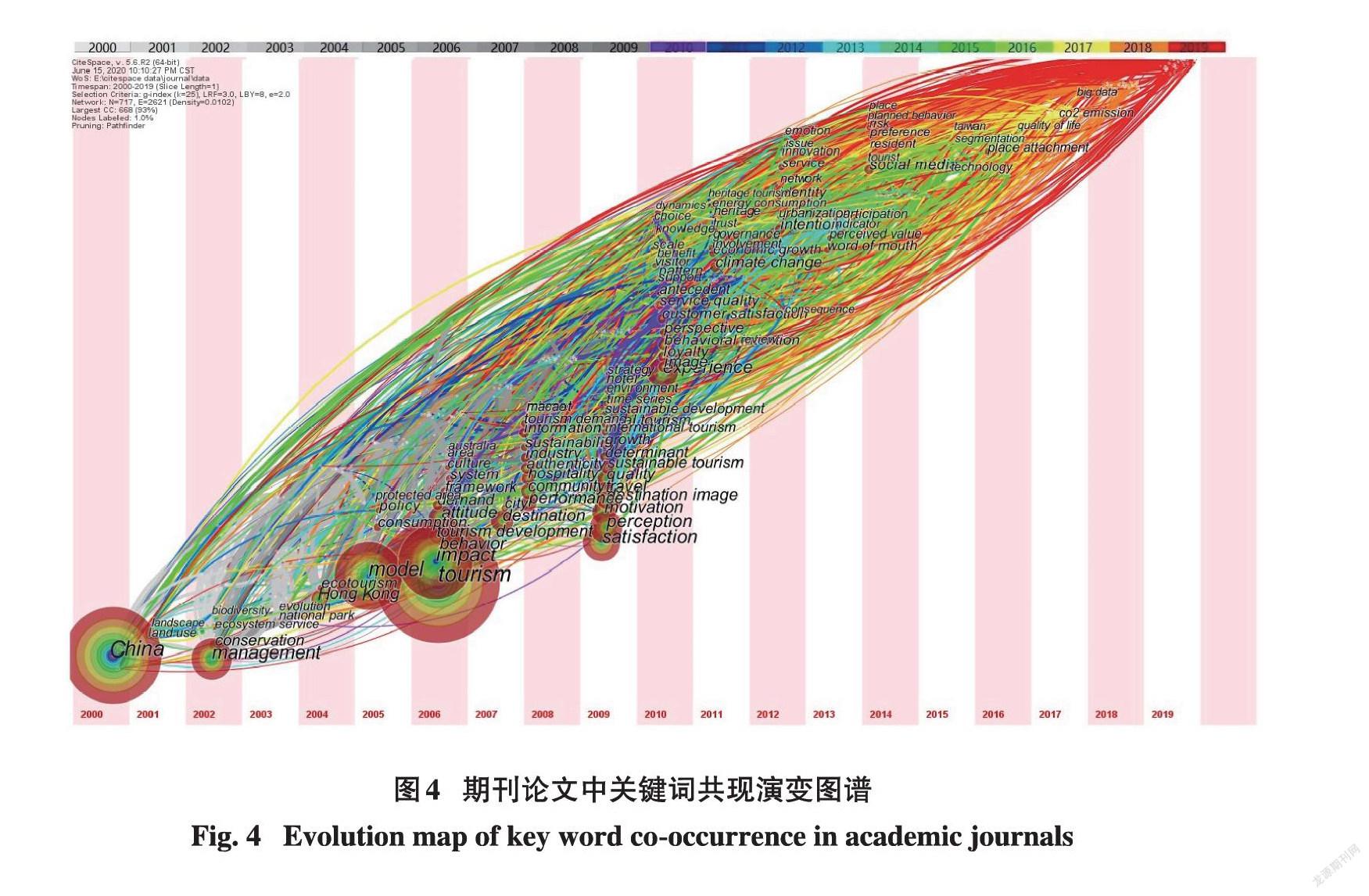

图3为会议类研究关键词共现时区图,图4为期刊类研究关键词共现时区图,以此对比分析两类型研究成果的关键词共现演变图谱。节点位置为关键词首次出现年份,同一篇研究中的关键词用线条连接,关联线条的颜色对应图上方年份图框的颜色,图3和图4下方年份数据为关键词首次出现年份,随着时间的推移,关键词出现频次越多,其节点年轮环越大。图3和图4中显示共现频次在30次以上的关键词,为突出重要共现关系,使用Pathfinder对网络进行裁剪。结合图2中的刊文趋势,可分为3个阶段讨论。

2000—2006年,发文数量少,关键词个数较少,但与后期出现的关键词关联度较高,频次总数增大,节点年轮环显示较大,此类关键词具有较强连续性。会议类、期刊类研究都关注生态旅游、可持續发展及其管理问题,但会议类更倾向于讨论生态旅游、可持续发展等研究主题,而期刊类更关注以中国内地、中国香港作案例研究,以及重视使用模型构建指标体系测算旅游发展。

2007—2013年,发文数量逐渐增多,关键词个数增多。此阶段会议类研究聚焦旅游产业融合相关主题词,包括乡村旅游、体育旅游、低碳旅游/生态旅游、文化旅游等多种类型,关注旅游发展对旅游目的地的影响的相关议题。期刊论文关注旅游目的地管理,如服务绩效、满意度、游客感知、旅游动机、体验、意向等。

2014—2019年,许多关键词已经在前期出现,此阶段涌现出新兴的研究关键词,会议论文讨论智慧旅游、大数据、乡村振兴、产业融合、“一带一路”等符合时代发展的主题词;而期刊论文则关注社会媒体、风险、偏好、地方依恋、大数据、碳排放等主题词。

3.3 凸显热点

除了热点主题之外,存在一些关键词,兴起于特定旅游发展背景,表现为曾经或新兴的研究热点。对会议、期刊两类研究关键词进行突发性检测,两类关键词起止时间明确,多为曾经凸显的研究热点。其中,会议类研究中凸显强度较大的关键词包括旅游电子商务、电子商务、旅游企业等,凸显词持续时间较长的关键词有旅游需求、旅游电子商务、旅游企业等;期刊类研究中,凸显强度较大的是中国香港、中国等案例关键词,凸显时间较长是生物多样性、生物多样性保护、生态旅游等生态环境相关关键词。

4 知识生产溢出规律及特征

4.1 溢出路径比较

4.1.1 学术会议

对学术会议举办场次及地区进行分析,国际会议共1584场,其中1144场在中国举办,包括武汉、北京、济南等94个城市;471场在国外举办,包括澳大利亚、德国、日本等49个国家。对会议名称分词提取主题关键词,并统计会议场次,相关数据显示信息技术404次、学科教育268次、系统工程248次、管理209次、资源环境184次、产业融合84次、经济贸易66次、人文地理59次、旅游40次、景观设计13次等。相比之下,旅游专题类会议场次较少,仅40场,但刊文数量较多,累计694篇,平均16.5篇/场,专业性更强,而其他议题会议平均5.1篇/场。统计发现,有28篇论文收录在两种会议论文集中,属于重复发表,而期刊审查严格,没有重复发表现象。

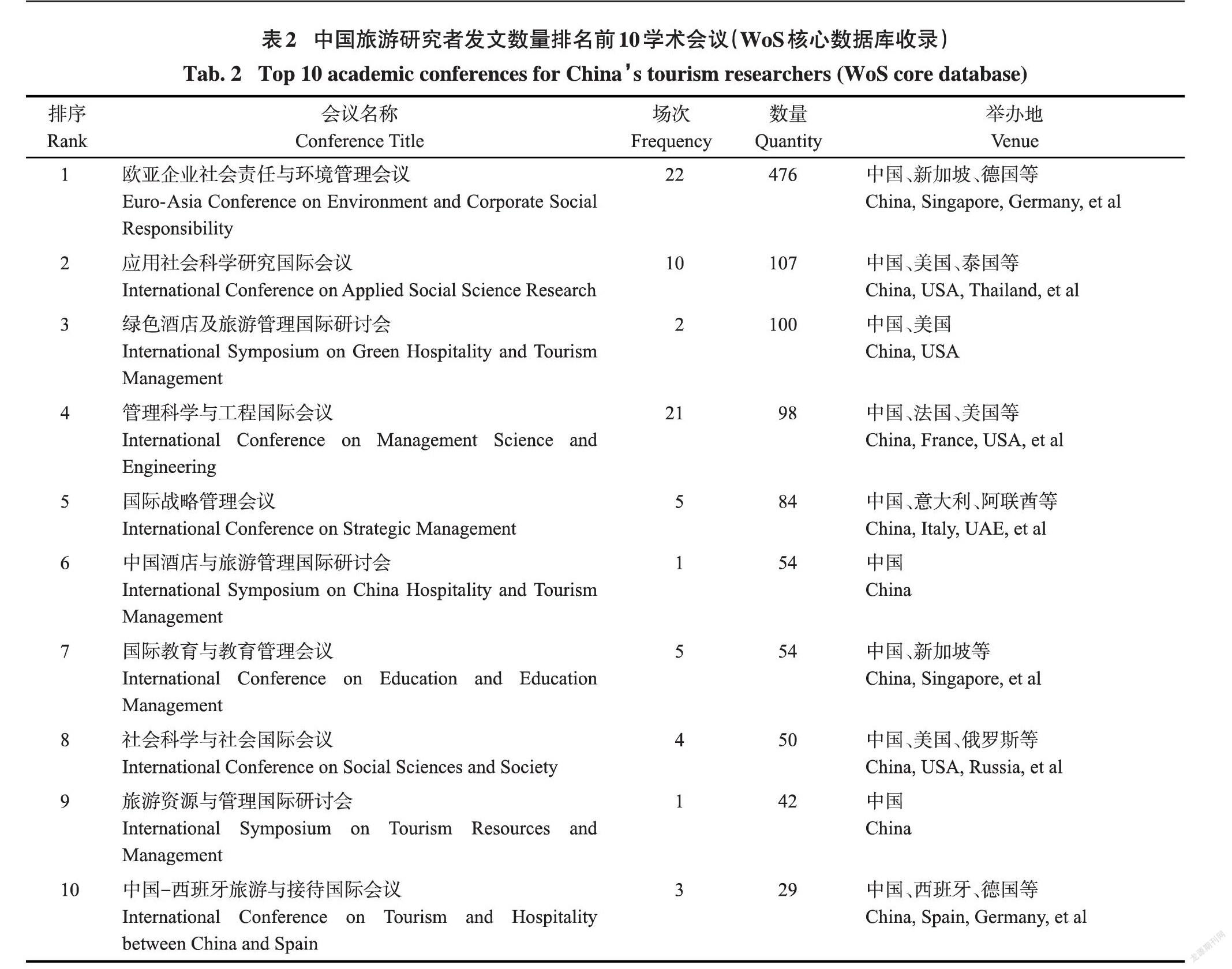

表2列举了发文数量前10名的学术会议,其中,截至2018年,欧亚企业社会责任与环境管理会议(Euro-Asia Conference on Environment and Corporate Social Responsibility)共举办了16届,曾在中国、德国、英国、泰国、新加坡、俄罗斯、澳大利亚、西班牙等国家举行,其分论题“旅游、社会与教育”累计收录中国旅游研究成果380篇。总体来看,WoS核心数据库中缺失了一些旅游学术界公认的知名国际会议,如The Travel and Tourism Research Association (TTRA)、Asia Pacific Tourism Association(APTA)、International Association of Scientific Experts in Tourism(AIEST)等行业协会举办的会议,导致分析中缺少相关的数据支撑。相对于国际学术期刊收录及分区标准,学术会议缺少适用的评级标准和数据库收录管理制度,导致数据缺失或者断层,如AIEST的会议集统一出版在ESV-Verlag上,难以获取相关数据;中国-西班牙旅游与接待业国际会议论文集未被数据库连续收录,数据断层不完整。

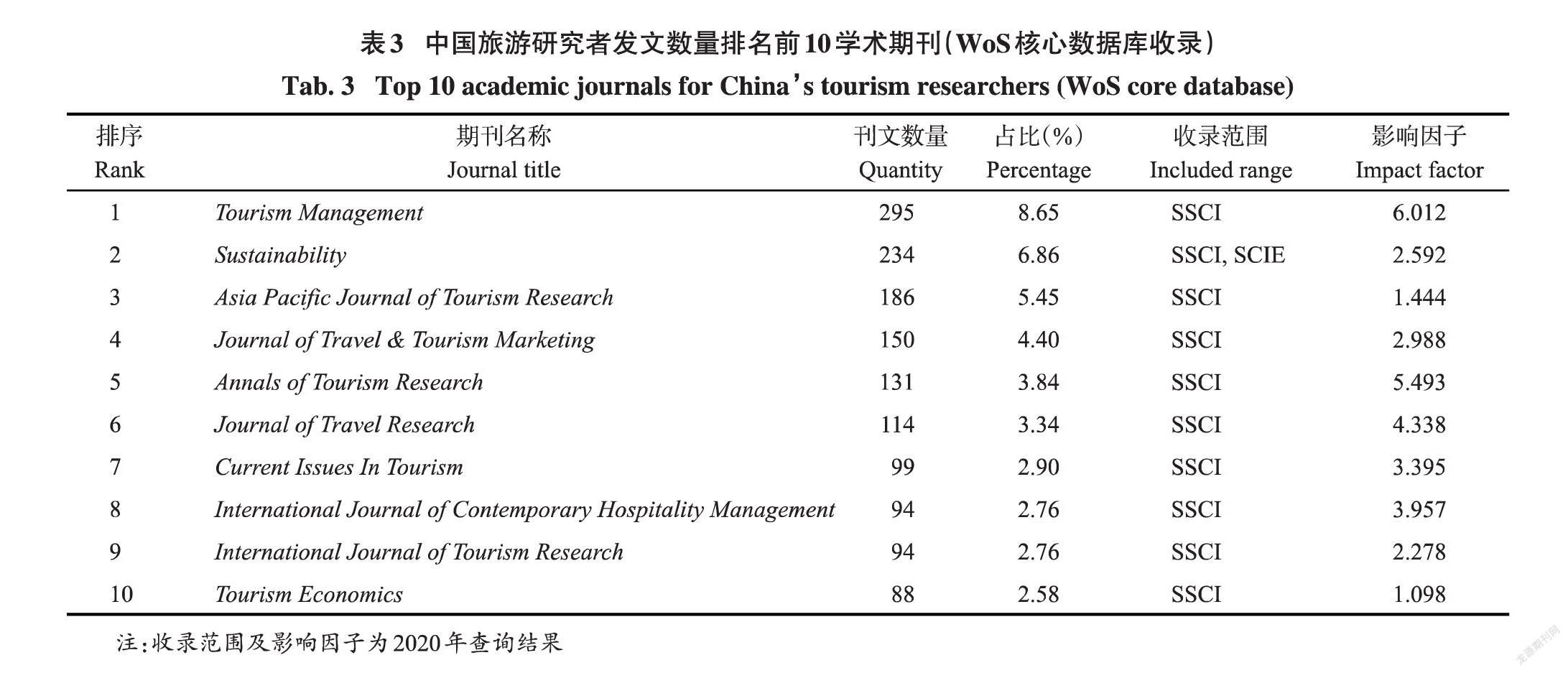

4.1.2 学术期刊

对学术期刊来源进行统计分析,中国旅游研究成果主要发布在Tourism Management、Sustainability等592类学术期刊上。其中,SSCI 2350篇,占比51.59%;SCIE 1180篇,占比25.91%;EI 384篇,占比8.43%;SCI 296篇,占比6.50%。部分期刊同時收录在SCI、SCIE、SSCI,如Ecological Economics。统计发文量前10名期刊信息,如表3所示,中国旅游研究者发文数量最多的期刊是Tourism Management,共295篇,占比8.65%,其次是Sustainability,累计发文234篇,占比6.86%。中国旅游研究在国际期刊上的发文质量表现较好,Tourism Management对中国学者研究成果的接受度较好,期刊影响因子排名最高,发文数量最多,而影响因子排名第二的 Annals of Tourism Research发文数量则相对较少。

4.2 溢出效应比较

知识生产溢出效应可用研究成果被引频次及其出版物等级比较。其中,期刊论文最高被引次数为1115,为英国伯恩茅斯大学Buhalis与香港理工大学罗振雄合作的关于信息技术与旅游管理的研究进展[43]。会议论文最高被引次数是201,为香港理工大学罗振雄与麦乐文等学者合作的关于旅游与酒店期刊评级的文章[44],该篇文章2005年参加了第三届Asia-Pacific CHRIE会议,次年发表在Tourism Management上。也就是说,有一些文献记录了参会信息,最后发表在学术期刊上,实现了知识溢出渠道的转换,可记录到此类研究有53篇,已有数据反映从学术会议到学术期刊的转换效率普遍较低。仅有Tourism Economics发表了7篇有参会信息的研究,但这可能与统计方式有关,存在有部分学者参会但并没有记录信息而转投期刊的情况。

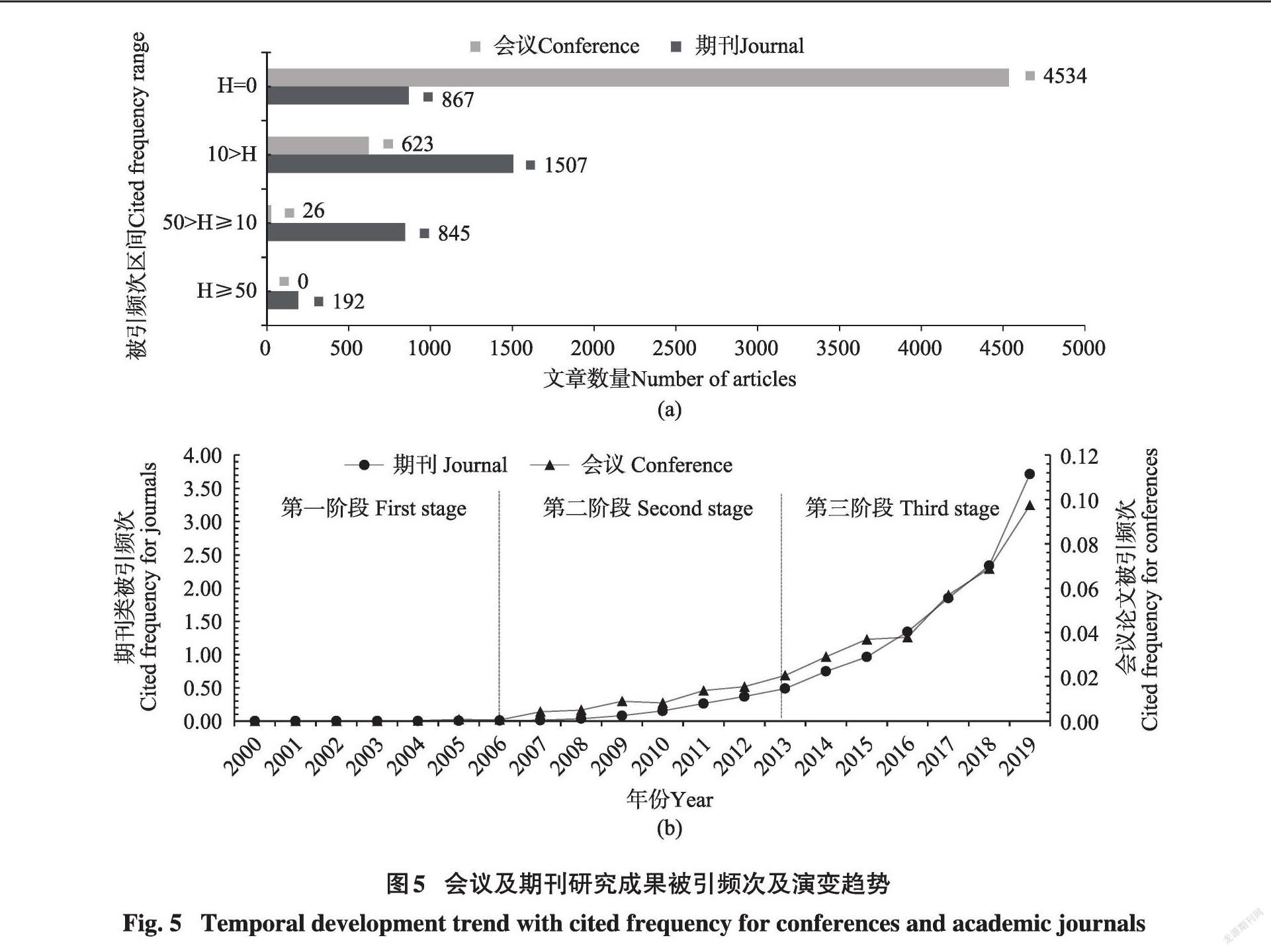

统计学术会议、学术期刊研究成果被引用频次,对比发现学术界同行对两类成果认可差异较大。考虑期刊论文被引频次较高,研究成果数量较少,而会议论文被引情况刚好相反,结合两类研究被引频次分布规律,设置被引频次分段区间,如图5(a)所示。整体上,期刊论文被引频次普遍高于会议论文,期刊类研究成果以低被引频次文献居多,会议类研究成果以零被引频次文献居多,期刊类研究成果的溢出效应显著高于会议类研究成果。因期刊类和会议类发文数量不同,为了更好比较两者被引频次的差异,故使用每年单篇被引频次分析演变规律,两类型研究成果被引频次增长趋势相近,如图5(b)所示。结合图2中的刊文趋势可分为3个阶段,第一阶段(2000—2006年),这一阶段中国旅游研究知识成果在国际学术舞台产出较少,处于起步阶段,知识成果数量少,质量尚未被认可,国际学界同行对中国旅游研究成果知之甚少。第二阶段(2007—2013年),随着旅游业的快速发展,学科研究逐渐受到重视,中国旅游研究学者积极走出国门,发文数量稳步增多,其研究成果逐渐受到国际关注,引用率逐步增加,初步得到国际学术界的认可。第三阶段(2014—2019年),尽管这一时期的发文数量有所减缓,但此阶段的被引频次快速增长,中国旅游研究厚积薄发,逐渐获得国际旅游学界的关注与认可。

5 结论与展望

自2007年起,我国学者在国际学术界发文数量逐渐增多,国际化转向趋势明显,旅游研究国际影响力和认可度逐渐提升。本研究基于知识生产理论构建学术知识生产-溢出价值链模型,使用CiteSpace文献计量工具,从双溢出渠道分析国际化转向中,中国旅游学术知识生产规律及特征,研究结论如下。

(1)学术知识生产主体多为高校研究机构,拥有国际化知识溢出的研究机构在国内学科排名相对靠前,其中,会议论文研究者合作意愿低于期刊论文研究者,国际化合作程度弱于后者。如陈钢华和保继刚研究所言,国外研究者开始关注中国旅游学术研究进展[42],在期刊研究上呈现更为紧密国际合作关系。在国际化合作中,以中国香港成果最多,与地方的国际化水平、开放程度、旅游业发展及重视程度有一定的关系。

(2)知识生产主题演变可分为3个阶段:早期(2000—2006年)文献数量少,热点少,基础研究多,延续性强;中期(2007—2013年)文献数量增多,热点议题较多,关联网络复杂,学者将旅游研究空间纵深延长;近期(2014—2019年)文献数量增速减缓,新兴议题增多,学者更想探寻旅游研究的可能性。会议类研究主题多是曾经的研究潮流,议题时代性较强,延续性较弱,更符合后洪堡模式(模式2)的社会实践性特征,与旅游业发展实践应用关联密切,如关注生态旅游、可持续发展、乡村旅游等,而期刊类研究成果在理论上更具有延续性,更具备学科性特征,匹配洪堡模式(模式1)的理论学术性特征,如关注影响、效应、模型等。

(3)从知识溢出渠道来看,中国研究者更多地选择参加在国内举行的国际性学术会议,但此类会议外籍参会学者人数和国别均较少,国际化水平有待提高。除了引进国际会议,国内学者应该更积极地走出去,参加国际型学术会议,传播扩散研究成果,实现会议渠道国际化“在场”交流和评论优势,发挥学术会议作为旅游知识扩散渠道的中介作用。同时,旅游的“跨学科性”丰富了学者传播渠道,综合型、管理型、经济型等会议增添了学科知识外溢的机会,而旅游类会议更容易实现“专业对话”。但会议类储存渠道有待完善,建议选定某类数据库做连续性会议集发布,便于知识的持续性扩散与外溢。相对而言,期刊完成度较好,其稳定性、连续性发表,有利于知识生产-溢出价值的实现。总的来说,中国旅游研究在国际期刊上的发文质量表现良好,其溢出效应高于会议类研究成果,而会议等级缺少评价指标,会议论文集缺少收录分区定级,其影响力缺乏评判标准。

结合本文构建的学术知识生产-溢出价值链模型来看,我国旅游学术研究的生产主体为大学,其知识成果以理论型成果和应用型成果为主,知识溢出主流渠道为学术期刊,大众渠道为学术会议,前者溢出效应更高,但后者数量多于前者。因国内大多数学校对国外期刊及会议集的接受度及认可度较高,中文期刊普遍存在审稿周期长、竞争大、绩效等级低等情况,国内学者逐渐转向国际化输出,中国旅游学术国际化转向趋势显著提升。基于此,本文提出两点展望。

一是促进产学研“三重螺旋”合作,致力整体提高中国旅游学术知识生产的协同效应。从知识创新阶段来看,中國旅游学术知识生产研究主体为高校学者,代表性机构有香港理工大学、中国科学院、中山大学,但缺乏政府机关和企事业单位研究团队的知识成果,高校与政府、企业之间的合作研究成果相对较少,如香港徽商银行Yang Shu、香港理工大学宋海岩与拉筹伯大学的Kim J H合作发表在Annals of Tourism Research关于旅游需求的研究[45]。旅游是理论与实践紧密相关的学科,其研究成果不仅仅是理论到应用的单向转化,同时也包括从行业实践中提炼的学科规律及理论意义。基于此,旅游学术研究应勇于打破学科壁垒、学术壁垒、行业壁垒,即避免理论研究脱离实际,也能提升行业理论高度,以协同创新实现知识生产科学价值与应用价值。

二是完善知识溢出及反馈渠道监管,对重大影响力或专门化知识生产成果的追踪,尤其是其扩散及溢出效应。从知识溢出的渠道来看,学术知识权威主流平台仍然是学术期刊。但从发文数量上看,会议类文章却占比6成,而两类成果的国际影响力和认可度存在明显差距。目前,旅游学术知识反馈渠道非常有限,学术知识溢出效应最直观的量化指标为刊物等级和被引频次,可以大致得到相关研究的国际接受度和认可度,但对国际旅游发展的知识外溢却难以计量。而既有研究成果大多会对相关学术研究或产业实践产生影响,如Butler旅游地生命周期理论的提出,被广泛应用于国内外研究旅游地演化及案例地实证研究中[46]。由此可见,目前非常缺少溯源追踪知识扩散及知识溢出效应的方法及手段。

本研究构建了学术知识生产-溢出价值链模型,对比分析在国际学术期刊和国际学术会议两类渠道中我国旅游学术知识生产规律,有助于清晰认识在国际学术界,中国旅游学术研究的发展趋势、现状及瓶颈,以及在如火如荼的国际化输出中,中国旅游学者应当承担责任及义务,并提出相关建议。中国旅游学者应积极参加在国外举办的国际会议,实现真正意义上的国际化输出,尤其是要选择服务国家战略的选题,讲好中国故事,承担更多的国际学术责任。当然,本研究仍存在一些不足,主要体现在知识成果的获取渠道上。虽然考虑权威性选择了WoS核心数据库采集论文数据,但仍然会出现会议集发表不连续、数据不完整等问题,反映学术界普遍不重视学术会议,在数据库收录方面存在不足。此外,存在学者选择参加会议却不记录参会经历的情况,但现有技术无法甄别,只能分析现有记录了渠道转换信息的研究文献。鉴于上述问题,呼吁学术界积极推进学术会议建设,充分发挥会议的在场优势,创造旅游学术知识交流环境,制定会议及会议集刊评级标准,推动会议集刊数据管理,优化知识创新网络结构。

参考文献(References)

[1] 喻学才, 毛桃青. 论旅游学学科体系亟待建立[J]. 江汉论坛, 1995(12): 81-84. [YU Xuecai, MAO Taoqing. On the discipline system of tourism is urgently needed to be established[J]. Jianghan Forum, 1995(12): 81-84.]

[2] 郝索. 论旅游学科[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 1997, 27(3): 122-123. [HAO Suo. On the subject of tourism[J]. Journal of Northwest University (Philosophy and Social Sciences Edition), 1997, 27(3): 122-123.]

[3] 保继刚. 研究规范——中国旅游学术研究的基本前提[J]. 旅游学刊, 2005, 20(3): 7. [BAO Jigang. Research standards basic prerequisites for Chinese tourism academic research[J]. Tourism Tribune, 2005, 20(3): 7.]

[4] 余书炜. 论旅游理论研究内容的框架[J]. 旅游学刊, 1997, 12(4): 30-35; 62. [YU Shuwei. On the framework of research contents of tourism theory[J]. Tourism Tribune, 1997, 12(4): 30-35; 62.]

[5] 戴斌. 关于构建旅游学理论体系的几点看法——兼评余书炜同学论文《论旅游理论研究内容的框架》[J]. 旅游学刊, 1997, 12(6): 42-45. [DAI Bin. Several views on the construction of tourism theory system: Comment on Yu Shuwei’s thesis On the Framework of Research Contents of Tourism Theory[J]. Tourism Tribune, 1997, 12(6): 42-45.]

[6] 张凌云. 也论旅游理论研究的几个问题——与余书炜同志商榷[J]. 旅游学刊, 1997, 12(6): 46-48. [ZHANG Lingyun. Several issues on tourism theoretical research: A discussion with comrade Yu Shuwei[J]. Tourism Tribune, 1997, 12(6): 46-48.]

[7] 李清茂. 基于主题图的旅游文献知识管理模型研究[J]. 情报杂志, 2010, 29(2): 118-122. [LI Qingmao. Research on the topic maps-based tourism document knowledge management model[J]. Journal of Intelligence, 2010, 29(2): 118-122.]

[8] 李清茂, 邵莉. 主题图在旅游文献组织中的应用研究[J]. 数字图书馆论坛, 2009(11): 68-72. [LI Qingmao, SHAO Li. Research on the application of theme map in tourism document organization[J]. Digital Library Forum, 2009(11): 68-72.]

[9] XIAO H, SMITH S. The making of tourism research: Insights from a social sciences journal[J]. Annals of Tourism Research, 2006, 33(2): 490-507.

[10] BENCKENDORF P, ZEHRER A. A network analysis of tourism research[J]. Annals of Tourism Research, 2013, 43(7): 121-149.

[11] 董曉莉, 吴必虎, 钟栎娜. 基于《旅游学刊》关键词分析的中国旅游研究知识体系解析[J]. 旅游学刊, 2011, 26(8): 26-31. [DONG Xiaoli, WU Bihu, ZHONG Lina. An analysis of the knowledge system of China’s tourism research based on the analysis of keywords in Tourism Tribune[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(8): 26-31.]

[12] 李经龙, 王亚茹, 詹染. 近十年我国旅游研究转载文献分析——以人大复印资料《旅游管理》为例[J]. 资源开发与市场, 2016, 32(5): 608-613. [LI Jinglong, WANG Yaru, ZHAN Ran. Literature analysis on tourism research of China in past decade: Based on Tourism Management of China Social Science Excellence[J]. Resource Development & Market, 2016, 32(5): 608-613.]

[13] 廉同辉, 余菜花, 宗乾进, 等. 基于CSSCI的2000—2010年旅游学科研究知识图谱分析[J]. 旅游学刊, 2013, 28(3): 114-119. [LIAN Tonghui, YU Caihua, ZONG Qianjin, et al. Mapping knowledge analysis of tourism discipline research based on CSSCI from 2000 to 2010[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(3): 114-119.]

[14] 张敏, 李胡蓉, 阳小水. 国际旅游知识体系研究: 主题、趋势和框架——基于11本国际权威期刊2005—2014年的样本分析[J]. 旅游学刊, 2017, 32(8): 104-115. [ZHANG Min, LI Hurong, YANG Xiaoshui. Topics, tendency and framework of international tourism knowledge systems: Based on the sample analysis of 11 international authoritative journals from 2005 to 2014[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(8): 104-115.]

[15] 朱梅, 魏向东. 国内外文化旅游研究比较与展望[J]. 地理科学进展, 2014, 33(9): 1262-1278. [ZHU Mei, WEI Xiangdong. Comparison and prospect of Chinese and international cultural tourism[J]. Progress in Geography, 2014, 33(9): 1262-1278.]

[16] 卢小丽, 成宇行, 王立伟. 国内外乡村旅游研究热点——近20年文献回顾[J]. 资源科学, 2014, 36(1): 200-205. [LU Xiaoli, CHENG Yuhang, WANG Liwei. 20 years of rural tourism[J]. Resources Science, 2014, 36(1): 200-205.]

[17] 梁佳, 王金叶. 2006—2012年国内外生态旅游研究回顾与反思[J]. 西北林学院学报, 2013, 28(6): 217-224. [LIANG Jia, WANG Jinye. A review on ecotourism researches from 2006 to 2012[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2013, 28(6): 217-224.]

[18] 李经龙, 付吉娟. 我国旅游研究20年(1993—2013年)——基于NSSFC旅游项目反映的学术态势[J]. 资源开发与市场, 2014, 30(7): 847-851. [LI Jinglong, FU Jijuan. Tourism research for 20 years of China (1993—2013): Based on tourism research situation and pattern of NSSFC[J]. Resource Development & Market, 2014, 30(7): 847-851.]

[19] 刘庆余. 20年来中国旅游研究进展——国家自然、社科基金旅游项目反映的学术态势[J]. 旅游学刊, 2008, 23(3): 78-84. [LIU Qingyu. On the progress of China’s tourism research in the past twenty years: Academic trends as reflected in NSFC and NPOPSS full tourism foundation database[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(3): 78-84.]

[20] 陈钢华, 保继刚. 中国旅游研究格局: 2010—2017——科研课题的视角[J]. 旅游论坛, 2018, 11(2): 21-33. [CHEN Ganghua, BAO Jigang. The landscape of tourism research in China: 2010—2017: A scientific research subject perspective[J]. Tourism Forum, 2018, 11(2): 21-33.]

[21] 盧云亭. 旅游地学的创立、发展和研究趋势——中国旅游地学研究会1~7次学术研讨会述评[J]. 地理学与国土研究, 1993, 9(3): 37-41. [LU Yunting. The establishment, development and research trend of tourism geoscience: A review of the 1~7 academic seminars of China Tourism Geoscience Research Association[J]. Geography and Territorial Research, 1993, 9(3): 37-41.]

[22] 余构雄. 国外旅游研究知识体系演变与共现[J]. 经济管理, 2016, 38(11): 159-173. [YU Gouxiong. The evolution and co-occurrence of the foreign tourism research knowledge system[J]. Economic Management, 2016, 38(11): 159-173.]

[23] 朱竑, 杨梦琪. 从旅游差异走向旅游认同(Tourist Identify)——中国旅游研究的本土化[J]. 旅游学刊, 2019, 34(10): 4-6. [ZHU Hong, YANG Mengqi. From tourism differences to tourism identification: Localization of China’s tourism research[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(10): 4-6.]

[24] 吴巧红. 旅游研究的国际化与本土化[J]. 旅游学刊, 2017, 32(11): 8-10. [WU Qiaohong. Internationalization and localization of tourism research[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(11): 8-10.]

[25] 王永贵, 李霞. 旅游本土化研究的探索——现状、困境与展望[J]. 旅游学刊, 2019, 34(10): 1-4. [WANG Yonggui, LI Xia. Exploration of tourism localization research: Current situation, predicament and prospect[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(10): 1-4.]

[26] 宋子千, 吴必虎, 党宁. 世界关注“新亚洲”, 中国旅游研究国际化——“新亚洲改变世界旅游国际研讨会”综述[J]. 旅游学刊, 2006, 21(9): 92-96. [SONG Ziqian, WU Bihu, DANG Ning. Review on presentations at the International Conference on Tourism and the New Asia: Implications for research, policy and practice[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(9): 92-96.]

[27] 陈钢华, 黄远水. 中国旅游研究国际影响度的比较分析与提升途径[J]. 旅游学刊, 2008, 23(5): 91-96. [CHEN Ganghua, HUANG Yuanshui. A study on the degree of international impact of China’s tourism research: Comparative analysis and upgrading approach[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(5): 91-96.]

[28] ULLE J. New Knowledge Production and its Implications for Higher Education in South Africa[M]. Pretoria: HSRC Press, 2000: 70-87.

[29] GIBBONS M. The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies[M]. London: Sage, 1994: 2-7.

[30] GRIFFITHS R. Knowledge production and the research-teaching nexus: The case of the built environment disciplines[J]. Studies in Higher Education. 2004, 29(6): 709-726.

[31] 傅翠曉, 钱省三, 陈劲杰, 等. 知识生产研究综述[J]. 科技进步与对策, 2009, 26(2): 155-160. [FU Cuixiao, QIAN Shengsan, CHEN Jinjie, et al. The literature review on knowledge production[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2009, 26(2): 155-160.]

[32] 贺钰滢. 知识生产与传播——跨国学术出版集团角色定位与功能分析[D]. 武汉: 武汉大学, 2018. [HE Yuying. Knowledge Production and Dissemination: An Analysis on the Roles and Functions of Multinational Academic Publishers[D]. Wuhan: Wuhan University, 2018.]

[33] VYSOKA A. The Role of the Public University in an Innovation-based Society: A Delphi Forecast for the Czech System of Higher Education[D]. Minnesota: University of Minnesota, 2004.

[34] BLEIKLIE I, POWELL W. Universities and the production of knowledge introduction[J]. Higher Education, 2005, 49(1/2): 1-8.

[35] 罗杰斯 E M. 创新的扩散(第五版)[M]. 唐兴通, 郑常青, 张延臣, 译. 北京: 电子工业出版社, 2016: 5-27. [ROGERS E M. Innovation Diffusion(the 5th Edition)[M]. TANG Xingtong, ZHENG Changqing, ZHANG Yanchen, trans. Beijing: Central Compilation Press, 2016: 5-27.]

[36] 亨利 E. 国家创新模式: 大学、产业、政府“三螺旋”创新战略[M]. 周春彦, 译. 北京: 东方出版社, 2014: 29-32.[HENRY E. The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action[M]. ZHOU Chunyan, trans. Beijing: The Oriental Press, 2014: 29-32.]

[37] VAN DAAL B, DE HAAS M. WEGGEMAN M. The knowledge matrix: A participatory method for individual knowledge gap determination[J]. Knowledge and Process Management, 1998, 5(4): 255-263.

[38] SPINELLO R A. The knowledge chain[J]. Business Horizons, 1998, 41(6): 4-14.

[39] 马克卢普 F. 美国的知识生产与分配[M]. 孙耀群, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2007: 11-12. [MARKLUP F. Knowledge Production and Distribution in the United States[M]. SUN Yaoqun, trans. Beijing: China Renmin University Press, 2007: 11-12.]

[40] CHEN C. Searching for intellectual turning points: Progressive knowledge domain visualization[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2004, 101(S1): 5303-5310.

[41] 陈悦, 刘则渊. 悄然兴起的科学知识图谱[J]. 科学学研究, 2005, 23(2): 149-154. [CHEN Yue, LIU Zeyuan. The atlas of scientific knowledge rising up quietly[J]. Science Research, 2005, 23(2): 149-154.]

[42] 陈钢华, 保继刚. 国外中国旅游研究进展: 学术贡献视角的述评[J]. 旅游学刊, 2011, 26(2): 28-35. [CHEN Ganghua, BAO Jigang. Progress on oversea studies on China’s tourism: A review from the perspective of academic contributions[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(2): 28-35.]

[43] BUHALIS D, LAW R. Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the internet—The state of eTourism research[J]. Tourism Management, 2008, 29(4): 609-623.

[44] MCKERCHER B, LAW R, LAM T. Rating tourism and hospitality journals[J]. Tourism Management, 2006, 27(6): 1235-1252.

[45] SONG H, KIM J H, SHU Y. Confidence intervals for tourism demand elasticity[J]. Annals of Tourism Research, 2010, 37(2): 377-396.

[46] 祁洪玲, 刘继生, 梅林. 国内外旅游地生命周期理论研究进展[J]. 地理科学, 2018, 38(2): 264-271. [QI Hongling, LIU Jisheng, MEI Lin. Progress of tourism area life cycle theory[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(2): 264-271.]

From Internationalization Trend to Analysis of Production Rules and

Characteristics of Chinese Tourism Academic Knowledge: Based on the

Analysis of Web of Science Core Database

JIANG Jinbo, LONG Yun

(Department of Tourism Management, South China University of Technology, Guangzhou 510006, China)

Abstract: In this study, we constructed a value chain model of academic knowledge production and spillover, and analyzed the law of knowledge production in internationalization trends in China’s tourism research for 2000—2019. We did so from the perspective of double spillover channels. We obtained the following results. (1) There were differences between the two types of knowledge production in the value chain of academic knowledge production and spillover. Firstly, academic journals were the mainstream channel, researchers tended to undertake multiplayer cooperation, the topics tended to be related to academic research, and the research results displayed a high knowledge spillover effect. Those findings are in line with the theoretical characteristics of the Humboldt knowledge production model. Secondly, academic conferences were the mass channel; Topic selection tended toward practical application, which conforms to the social and practical characteristics of the post-Humboldt knowledge production model. Researchers tended to conduct independent research, and there were abundant findings. However, the level of internationalization needs to be improved: Such research results are less cited. (2) The development of knowledge production with the two channels was similar. That development can be divided into three stages. In the early stage (2000—2006), relevant research had the characteristics of low quantity; There was greater emphasis on basic research, and there was strong theme continuity. In the middle stage (2007—2013), the number of relevant studies showed a gradual increase; Hot issues were more abundant, linked networks were complex, and topics extended vertically. In the recent stage (2014—2019), relevant research had the characteristics of slow growth in quantity, improved quality, and more of an emphasis on emerging issues. In that latter stage, studies were more contemporary and exploratory. We compared and analyzed similarities and differences in the knowledge production rules for conferences and academic journals in the value chain for academic knowledge production and spillover. Using that approach, this study can help tourism scholars in China gain a clear understanding of the country’s characteristics in international tourism research. We hope to promote cooperation among industry, universities, and research institutes and to improve supervision of knowledge spillover and feedback channels. To enhance the quality of knowledge production and optimize the structure of knowledge innovation network, we believe that Chinese scholars should undertake more international academic responsibilities, and China’s academic community should encourage the development of conference rating standards and databases.

Keywords: tourism research; internationalization trend; knowledge production; knowledge spillover

[責任编辑:郑 果;责任校对:王 婧]