CK18⁃M30和内毒素在大鼠非酒精性脂肪肝病中的促进作用

2022-02-21耿妍史海涛耿燕

耿妍 史海涛 耿燕

非酒精性脂肪性肝病(non⁃alcoholic fatty liver disease,NAFLD)的发病率逐年增加,已成为全球第一大慢性肝病,且是终末期肝病的主要原因[1⁃2]。最重要的是,非酒精性脂肪性肝炎(non⁃al⁃coholic steatohepatitis,NASH)中多达20%的患者可能发展为肝硬化或肝细胞癌(hepatocellular carci⁃noma,HCC)[3]。因此,对NAFLD 患者进行准确的诊断并对其进行早期预防和治疗具有重要的意义。近年来国外研究表明,细胞角蛋白18⁃M30 片段(cytokeratin⁃18 M30 fragment,CK18⁃M30)可用于作为预测NAFLD 的新的血清学指标,特别是用于区分NASH 和NAFLD[4]。此外,NAFLD 确切的发病机制仍不十分明确,普遍认为其与糖脂质代谢异常、胰岛素抵抗、炎症、氧化应激及肠道菌群等有关。目前尚没有基于确实证据的获批药物用于NAFLD 的治疗。由此可见,揭示NAFLD 的发病机制,寻找更有效的治疗靶点及药物是脂肪肝研究领域的热点及难点。本研究通过高脂膳食建立大鼠NAFLD 模型,以探讨CK18⁃M30 与NAFLD 的相关性,旨在为NAFLD 发现新的、无创性的血清学诊断指标提供科学依据,并分析肠源性内毒素与NAFLD 的相关性,探讨肠道菌群在NAFLD 的作用,以期为NAFLD 的防治提供新的理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

SD 雄性大鼠[动物合格证号:skxk(shaan)2018⁃001]购自西安交通大学医学院动物实验中心。粪便总DNA 提取试剂盒购自北京艾德莱试剂有限公司(DN2301)。实时定量PCR 反应试剂盒购自日本TaKaRa 公司(RR430A)。ELISA 试剂盒购自上海西唐生物科技有限公司(IL18/F15950,ck18/F5922)。内毒素endotoxin,ET)检测试剂盒(北京金山川科技发展有限公司,批号:EC200310)

1.2 实验动物与分组

8 周龄雄性SD 大鼠26 只(SPF 级),平均体重160 g 左右,购自西安交通大学医学院动物实验中心。分笼饲养于西安交通大学医学院动物实验中心(动物实验条件符合二级标准)。高脂饲料配方:10%猪油、2%胆固醇、5%蔗糖、0.5%猪胆盐、82.5%基础饲料;普通饲料购自西安交通大学医学院动物实验中心。

26 只大鼠随机分为3 组,NC 组(n=6):普通饮食;NAFLD 组(n=12):高脂饮食喂养8 周;NASH组(n=8):高脂饮食喂养12 周。各组动物于喂养周数结束时采用10%水合氯醛3.5 ml/kg 麻醉处死大鼠,留取肝脏、末端回肠组织、血、粪便标本。NAFLD 及NASH 组在喂养结束时先处死一只大鼠采用肝脏组织HE 染色确保模型建立成功。

1.3 实验方法

1.3.1 血清生化指标检测

全自动生化分析仪(贝克曼全自动生化分析仪AU5800/5811)检测血清:胆固醇(Total choles⁃terol,TC)、甘油三酯(Triglyceride,TG)、谷丙转氨酶(Alanine transaminase,ALT)、谷草转氨酶(As⁃partate Aminotransferase,AST)。光度法测定血清ET。采用ELISA 法检测血清IL⁃18、CK18⁃M30。

1.3.2 肝脏组织及回肠粘膜HE 染色

分别取各组大鼠肝脏及回肠组织,置于4%的多聚甲醛溶液中,常规制成石蜡切片,行HE 染色。在光学显微镜下依据美国国立卫生研究院NASH 临床网病理工作组指南[5],及《2010年非酒精性脂肪肝病诊疗指南》[6]内容对肝组织切片在病理学和形态学上进行评价。

1.3.3 肠道粪便中乳酸杆菌属、大肠杆菌属、双歧杆菌属的测定

严格按照北京艾德莱试剂粪便总DNA 提取试剂盒及日本TaKaRa 公司荧光实时PCR 反应试剂盒操作。以DNA 为模板,PCR 扩增大肠杆菌属,乳酸杆菌属,双歧杆菌属,标准品为内参。

1.4 统计学方法

使用SPSS 22.0 软件包进行数据分析;计数资料采用(±s),多组间比较采用单因素方差分析,两组间比较采用LDL⁃t 检验;采用Pearson 相关分析和Spearman 秩相关分析自变量和因变量之间的相关性。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 大鼠一般情况及饮食变化

实验过程中,各组大鼠均无死亡。NC 组大鼠皮毛光泽,活动多,反应灵敏。NAFLD 及NASH组大鼠皮毛暗淡无光泽,活动减少,反应降低。

2.2 肝脏病理变化

NC 组可见肝细胞呈条索状排列。NAFLD 组肝细胞排列整齐,可见散在小泡性脂滴浸润,无明显炎症细胞及坏死。NASH 组可见肝细胞排列明显紊乱,存在大量脂肪空泡,伴有大量炎性细胞浸润。见图1。

图1 各组大鼠肝脏病理改变(HE,×400)Figure 1 Pathological changes of liver of rats in each group(HE,×400)

2.3 肠道病理改变

NC 组可见小肠粘膜表面微绒毛排列整齐,结构清晰。NAFLD 组小肠粘膜上皮细胞结构紊乱,细胞游离面微绒毛短小,可见少许炎性细胞浸润,伴灶性糜烂;NASH 组小肠黏膜上皮细胞结构不清晰,细胞游离面微绒毛排列紊乱甚至消失,可见大量炎性细胞浸润。见图2。

图2 各组大鼠小肠粘膜病理改变(HE,×400)Figure 2 Pathological changes of small intestinal mucosa of rats in each group(HE,×400)

2.4 各组大鼠血清指标的比较

NAFLD 组、NASH 组ET、CK18⁃M30 高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);NASH 组ET、CK18⁃M30 高于NAFLD 组,差异有统计学意义(P<0.05);NASH 组ALT、AST、IL⁃18高于NC组及NAFLD 组,差异有统计学意义(P<0.05),NAFLD 组与NC 组间相比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 各组血清转氨酶、内毒素、IL⁃18 及CK18(M30)的比较(±s)Table 1 Comparison of serum transaminase、endotoxin、IL18 and CK18(M30)of rats in each group(±s)

表1 各组血清转氨酶、内毒素、IL⁃18 及CK18(M30)的比较(±s)Table 1 Comparison of serum transaminase、endotoxin、IL18 and CK18(M30)of rats in each group(±s)

注:与NC 组比较,aP<0.05;与NAFLD 组比较,bP<0.05。

分组NC 组NAFLD 组NASH 组F 值P 值n6 1 2 8 ALT(IU/L)47.69±10.39 50.58±12.63 92.62±15.42ab 1.231 0.005 AST(IU/L)140.67±13.27 156.75±13.19 215.13±29.74ab 1.512 0.013 ET(pg/mL)4.28±1.65 15.43±4.64a 42.31±8.01ab 20.361 0.001 IL⁃18(ng/L)85.23±8.61 88.61±9.63 120.38±13.76ab 1.651 0.017 CK18⁃M30(IU/L)113.33±15.19 125.75±12.51a 143.87±14.66ab 1.348 0.003

2.5 各组大鼠肝脏脂肪变性及炎症活动度

NASH 及NAFLD 组大鼠肝脂肪变性程度及非酒精性脂肪肝活动度积分(NAFLD activity score,NAS)均高于NC 组,差异有统计学意义(P<0.05),NASH 组脂肪变性程度及NAS 高于NAFLD组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 各组肝脏脂肪变性程度及NAS 相比较(±s)Table 2 Comparison of hepatic steatosis degree and NAS of rats in each group(±s)

表2 各组肝脏脂肪变性程度及NAS 相比较(±s)Table 2 Comparison of hepatic steatosis degree and NAS of rats in each group(±s)

注:与NC 组比较,aP<0.05;与NAFLD 组比较,bP<0.05。

分组NC 组NAFLD 组NASH 组F 值P 值脂肪变性程度6 12 8 06 0 0 10 8 0 20 3 3 30 1 5 NAS 0.40±0.54 1.58±0.67a 4.67±0.71ab 1.381 0.003

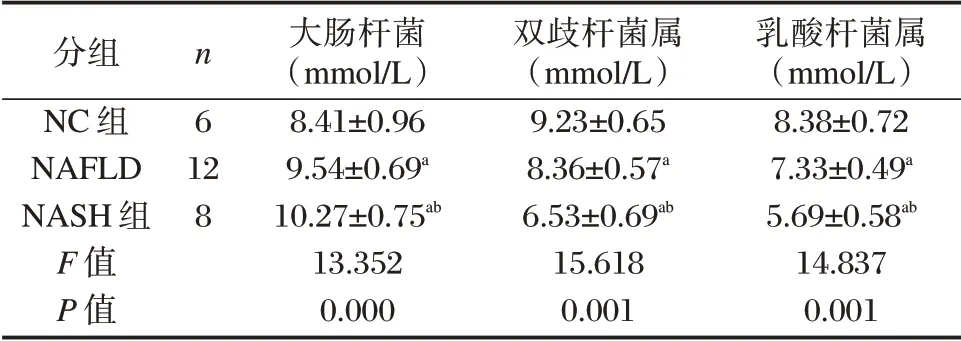

2.6 各组大鼠肠道菌群的比较

NAFLD 组、NASH 组大肠杆菌属计数均高于NC 组,而双歧杆菌属、乳酸杆菌属计数低于NC组,差异有统计学意义(P<0.05),NASH 组大肠杆菌属计数高于NAFLD 组,而双歧杆菌属、乳酸杆菌属计数低于NAFLD 组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 各组大肠杆菌属、双歧杆菌属、乳酸杆菌属计数的比较(±s)Table 3 The results of intestinal flora in rats were compared(±s)

表3 各组大肠杆菌属、双歧杆菌属、乳酸杆菌属计数的比较(±s)Table 3 The results of intestinal flora in rats were compared(±s)

注:与NC 组比较,aP<0.05;与NAFLD 组比较,bP<0.05。

分组NC 组NAFLD NASH 组F 值P 值n 6 1 2 8大肠杆菌(mmol/L)8.41±0.96 9.54±0.69a 10.27±0.75ab 13.352 0.000双歧杆菌属(mmol/L)9.23±0.65 8.36±0.57a 6.53±0.69ab 15.618 0.001乳酸杆菌属(mmol/L)8.38±0.72 7.33±0.49a 5.69±0.58ab 14.837 0.001

2.7 大鼠血清ET 与肠道菌群、转氨酶、IL⁃18、NAS 的相关性分析

pearson 相关分析及spearman 秩相关分析表明,ET 与大肠杆菌属、IL⁃18、ALT、AST、NAS 均呈正相关(P<0.05),与乳酸杆菌属、双歧杆菌属呈负相关(P<0.05)。见表4。

表4 ET 与肠道菌群、IL⁃18、ALT、AST、NAS 的相关性分析Table 4 Correlation analysis of intestinal flora with endotoxin and liver fat chang

2.8 大鼠血清CK18⁃M30 与ALT、AST、IL⁃18、NAS 的相关性分析

pearson 相关分析及spearman 秩相关分析表明,CK18⁃M30 与ALT、AST、IL⁃18、NAS 均呈正相关(P<0.05)。见表5。

表5 CK18⁃M30 与ALT、AST、IL⁃18、NAS 的相关性分析Table 5 Correlation analysis of CK18⁃M30 with ALT、AST、IL⁃18 and NAS

3 讨论

非酒精性脂肪肝的发病率逐年升高,其发展到NASH、肝硬化甚至肝癌时,严重危害人民健康。因此对NAFLD 早期诊断具有重要意义。目前,多个血清生物标记物如TNF⁃α、IL⁃6、IL⁃10,miRNA[7]等在NAFLD 患者体内呈现不同程度的改变。其中细胞因子CK18⁃M30 是肝内主要的中间丝蛋白,是各种肝脏疾病细胞凋亡过程中形态学变化的特征[8]。已有研究发现,NAFLD 患者体内CK18⁃M30 的水平均显著升高,CK18⁃M30 水平是NASH 的独立预测指标[9]。这与本研究是一致的,本研究在此基础上通过行相关性分析发现,CK18⁃M30与炎症因子、转氨酶及NAS 均呈正相关,推断CK18⁃M30 可成为预测NAFLD 的血清学指标。

目前,对于NAFLD 的发病机制仍不明确,近年来,肠道菌群作为“微生物器官”对人体健康的影响受到广泛关注。高美丽等[10]研究证实,通过调节肠道微生态可改善患者肝功能及血清炎症指标。目前研究已证实肠道菌群失调在NAFLD 的发病及进展中起着重要的作用。肠道菌群过度生长导致肠黏膜屏障功能破坏,使得内毒素移位至肝脏,进而激活库普弗细胞与其特异性受体CD14和TLR4 相结合,通过激活下游的NF⁃ΚB 等信号通路释放一系列氧自由基和炎症因子造成肝脏微环境变化,继而诱发或加剧肝脏发生炎症和氧化应激损伤[11⁃13]。因此肠道微生态、肠道屏障、内毒素及与NAFLD 之间是相互关联的。

现有研究表明肠道菌群失调与NAFLD 的发生发展密切相关。NAFLD 患者肠道菌群结构同正常人群相比存在显著差异,表现为有益菌的减少,有害菌的增加[14⁃15],肠道菌群过度生长可破坏肠黏膜屏障功能,使得内毒素移位至肝脏,继而诱发或加剧肝脏发生炎症和氧化应激损伤,导致肝脏脂肪变性、炎症及纤维化的发生及进展。本实验通过高脂饮食诱导大鼠NAFLD 及NASH 模型,检测各组血清中ET 水平,同时与转氨酶、炎症因子、NAS、肠道菌群行相关性分析,明确内毒素在NAFLD 进展为NASH 中的发挥重要作用,与之前研究是一致的,而内毒素进入血循环是以哪种吸收途径进行的,仍需要进一步研究证实。

综上所述,CK18⁃M30 有助于NAFLD 的早期诊断及预测NASH 的发生,NAFLD 的发病机制较复杂,目前仍无理想的治疗药物,设想可采用调整肠道微生态的药物来减轻肝损伤,并有助于延缓NAFLD 的发生发展。