海上医疗救援体系现状及一体化建设

2022-02-19盛王森金方伟

盛王森,金方伟

随着我国海洋强国战略、海洋科学与航海技术的发展,我国海洋经营规模不断扩大,船舶密度大幅上升,受各种自然、人为因素的影响,海上自然灾害、重大事件、公共卫生和社会安全等突发事件频繁发生[1]。国家为此成立了具有空中立体救助、水面快速反应、水下潜水打捞等海上综合救援能力的救助队伍。在伤病员海上医疗救援任务中,充分发挥救助船、救助直升机及岸基医疗机构的联动优势,实现海上医疗救援体系一体化建设,对保障海上作业人员生命财产安全有着重要的意义。

1 我国海上医疗救援体系的发展和现状

新中国成立以后,航运事业蓬勃发展,但海上事故也逐渐增多,为应对海上应急救助任务,于1951年成立了由政府主导的中国人民打捞公司,初步形成了海上救援力量。1973年,成立海上安全指挥部,形成了符合当时中国国情的海上救助格局。1978年,交通部正式成立海难救助打捞局,形成了覆盖全国沿海水域的救捞网络[2]。随着海上救援和应急保障任务的逐渐增多,2003年正式成立交通运输部北海、东海、南海3个救助局,并不断加强完善,建立了一个比较完整的救捞网络,具备了空中立体救助、水面快速反应、水下潜水打捞的海上综合救援能力[3]。近年来,按照“政府领导、统一指挥、属地为主、专群结合、就近就便、快速高效”的国家海上搜救应急处置原则,通过协调机制,形成了海上救助单元与岸基医疗机构应急医疗救援联动的海上医疗救援体系现状,进一步提高了海上应急救援能力。

2 海上医疗救援的特点

2.1 组织协调困难 由于海上事故的突发性与随机性,涉及众多单位和部门,专业医疗机构很难第一时间在事故现场组织开展医疗救治工作[4]。救助人员需要将伤病员从遇险船转运到救助船再送至岸基医院进行救治,这个过程需要多方协调转运,组织难度大、消耗时间长,直接影响了伤病员的最佳抢救时间。

2.2 病情判断模糊 海上救助人员的医疗救治能力无法达到专业医疗水平,对伤病员的病情判断较为模糊,除了对部分创伤性伤病员进行简单包扎外,其他病症不敢轻易处置,防止加重病情。在接救转运过程中,专业医生只能通过远程医疗对伤病员情况进行初步的判断,很难展开具体的医疗救治。

2.3 病情恶化迅速 海上伤病员救援往往需要进行多次转运,转运过程中受船舶摇晃、高度差、空间狭小的影响,易发生伤病员的二次伤害,造成多发性损伤。且受船舶空间的限制,船舶医疗处所场地狭小、医疗设备不足、人员密集、空气流通差等不利因素,容易造成一些创伤性伤病员的伤口感染,导致病情加速恶化,增加了医疗救援的困难。

2.4 医疗资源有限 救助船通常兼顾海上各类救助任务,在医疗急救方面与专业医疗救援船存在较大的差距,缺乏专业的随船医生,医疗设施和药品的配备也有限。救助船很难在第一时间准备足够多的专业医疗人员和设备来应对海上突发事故中危重伤病员的现场处置,容易错失第一抢救时机。

3 海上医疗救援对象

3.1 落水人员 海上工作稍有不慎,极易发生人员落水。人员落水后,主要面临低温与溺水两大生命威胁。一般情况下,人的体温降到35℃以下时会发生低温昏迷,当体温降到31 ℃以下时就会失去知觉而死亡,常人在海水温度0 ℃、5 ℃、10 ℃的生存时间分别为0.25、1、3 h左右。当救起落水人员后,首要检查其溺水情况,判断生命体征,对伤病员进行呼吸道疏通,改善肺通气功能,必要时采取至少30 min的心肺复苏。如发生体温过低或冻僵现象,可将落水人员浸泡在40 ℃温水的浴缸中,同时可辅助喂其热糖水补充身体能量,促进恢复体温。待落水人员神志清醒、体力尚可时,褪去湿衣换上干净的衣物,并安排专人看护其生命体征,切不可饮酒或局部加热按摩,这样会加速身体热量的散失,更有甚者会引发低温烫伤现象。

3.2 创伤失血 造成人员创伤的原因与海上工作的特殊性有关,多以重物或机器轧砸、撞击、人员跌落、滑倒、缆绳离断和器件脱落击伤为主,其中致重伤或致死的主要因素为重物砸伤、机器绞伤和断缆击伤。在发生创伤事故后往往病情较为严重,更甚者造成大量失血,导致休克,直至死亡。伤情的诊断以软组织挫伤和骨折为主,部位多为四肢。船舶现场急救以伤员脱离生命险境为首要目的,先救命后治伤、先重伤后轻伤,尽可能地消除或减轻伤员的精神创伤。救助船一般配有吸氧、骨板夹、急救先锋等急救设备,接救伤员后要及时判断伤员病情,保持呼吸道畅通,必要时进行吸氧,尽可能控制出血。如发生骨折,利用医疗器械将伤员骨折部位进行固定,防止病情加重,若发生断肢等情况时,应立即妥善包装冷藏并做好标记,待送岸后交给专业医疗人员进行后续处理。如果对现场情况不确定,救助人员尽可能第一时间联系岸基医疗人员进行远程医疗指导。

3.3 烧伤人员 造成海上作业人员发生烧伤事故的主要原因有化学性烧伤、高温烧烫伤及电灼伤。在救援案例中,多数的烧伤患者病情较为严重,急需送医救治。处置烧伤患者时,应了解烧伤病因,判断病情,区别对待,妥善做好烧伤部位的保护,防止发生感染,勿用酒精类液体消毒烧伤部位,以免加深创伤面,同时切忌使用有色药物涂抹,以免影响专业医疗人员对烧伤部位和烧伤深度的判断。如烧伤部位发生衣物粘连,可保留粘连部位衣物,并做简单包扎,尽快送往岸基医疗机构进行急救。

3.4 中暑人员 严重的中暑人员会出现皮肤发红、发热、烦躁、热痉挛、热衰竭、意识模糊、体温过高、大量呕吐、呼吸急促、脉搏微弱等症状,甚至威胁患者生命。救治中暑人员,首先将患者转移至阴凉处,利用凉毛巾或湿被单覆盖身体降温,如条件允许,可利用冰袋放置在患者手腕、脚踝、腹股沟、腋窝和脖子等处进行降温,随时观察患者生命体征,并在送往岸基医疗机构的过程中做好急救准备工作。

3.5 内科疾病患者 海上作业人员受工作环境的影响易引发呼吸道疾病、消化道疾病、食物中毒、有毒有害物质中毒等病症。根据伤病数据显示,其中呼吸道疾病占27.3%,居第一位,胃肠道疾病占6.5%,心脑循环系统疾病占4.9%[5]。救治内科疾病患者时需十分慎重,特别是伴有昏迷状态的危重患者,要有熟悉患者情况的人员陪同,救治前详细询问和了解患者情况,并通过岸基远程医疗指导,对其进行必要的医疗急救和护理,同时,救助船以最快的速度将其转运至岸基医疗机构进行医治。在转运的途中,对患者进行必要的心理辅导,缓解压力,避免病情进一步恶化。

4 海上救援与岸基医疗机构的联通联合

海上救助人员根据船舶遇险性质、程度和事发时间、距离的不同,采取相应的海上救援转运方式,与岸基医疗机构相互支持、联通联合,能更好地救治伤病员,提高海上医疗救援的成功率。

4.1 船岸联动救援转运伤病员 救助船接到救援任务后,迅速联系患者所在场所负责人,了解病因,初步判断病情,并根据岸基医疗机构的指导,配备急救医疗物资,明确救治场所,制定防疫措施,为现场急救做好准备。同时,根据现场海况及船舶情况,迅速制定人员救援方案,包括人员分组分工,检查备妥救助艇、担架等转运设备,为抵达现场后的迅速转移做好充足的准备工作。

救助船成功接救伤病员后,根据患者情况迅速转移至医务室或专用隔离室,向患者或陪同人员进一步询问病情、发展史等重要细节,对精神不佳或昏迷人员进行生命体征监测,并将病情、病症、生病受伤时间、体温、脉搏、血压和已采取的措施等相关情况形成书面报告卡,并上报。如条件许可,接受岸基医疗指导,为伤病员实施初步的急救措施,稳定病情,防止恶化。在伤病员交接过程中,将患者情况及报告卡一并交予岸基医疗机构医务人员,为其提供初步病情判断。

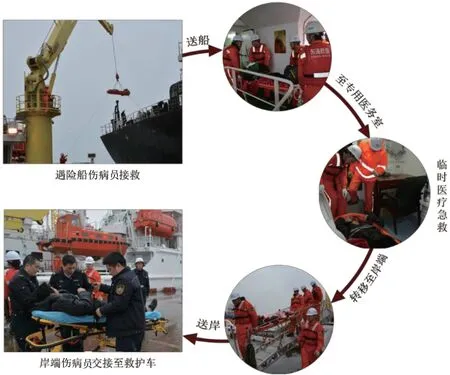

2019年1月4日,在长江口1号锚地,1名船员摔伤急需救援,在附近待命的专业救助船“东海救117”轮前往接救。转运过程中,“东海救117”轮与岸基医疗机构联合互动,伤员上船后对其进行初步救治,快速送岸就医,最终在东海救助局外高桥基地码头成功将伤病员转运至岸基医疗机构。见图1。

图1 船岸联动救援转运伤病员流程图

4.2 救助直升机快速反应救援转运伤病员 在执行近海海域伤病员救援任务中(救助直升机救援半径内),救助直升机操纵灵活,对起降场地要求低,可以实现点对点垂直起降,还可以在空中进行悬停施救,能充分发挥速度优势,快速反应救援转运伤病员,是海上应急救援中最为快捷的救援方式。

救助直升机实施救援过程中,岸基指挥机构与相关医疗单位互联互通,进行远程医疗指导。在救助直升机救援转运伤病员的同时,医疗单位可根据伤病员情况,派遣医疗队、急救车前往直升机机场做好各项交接准备工作。

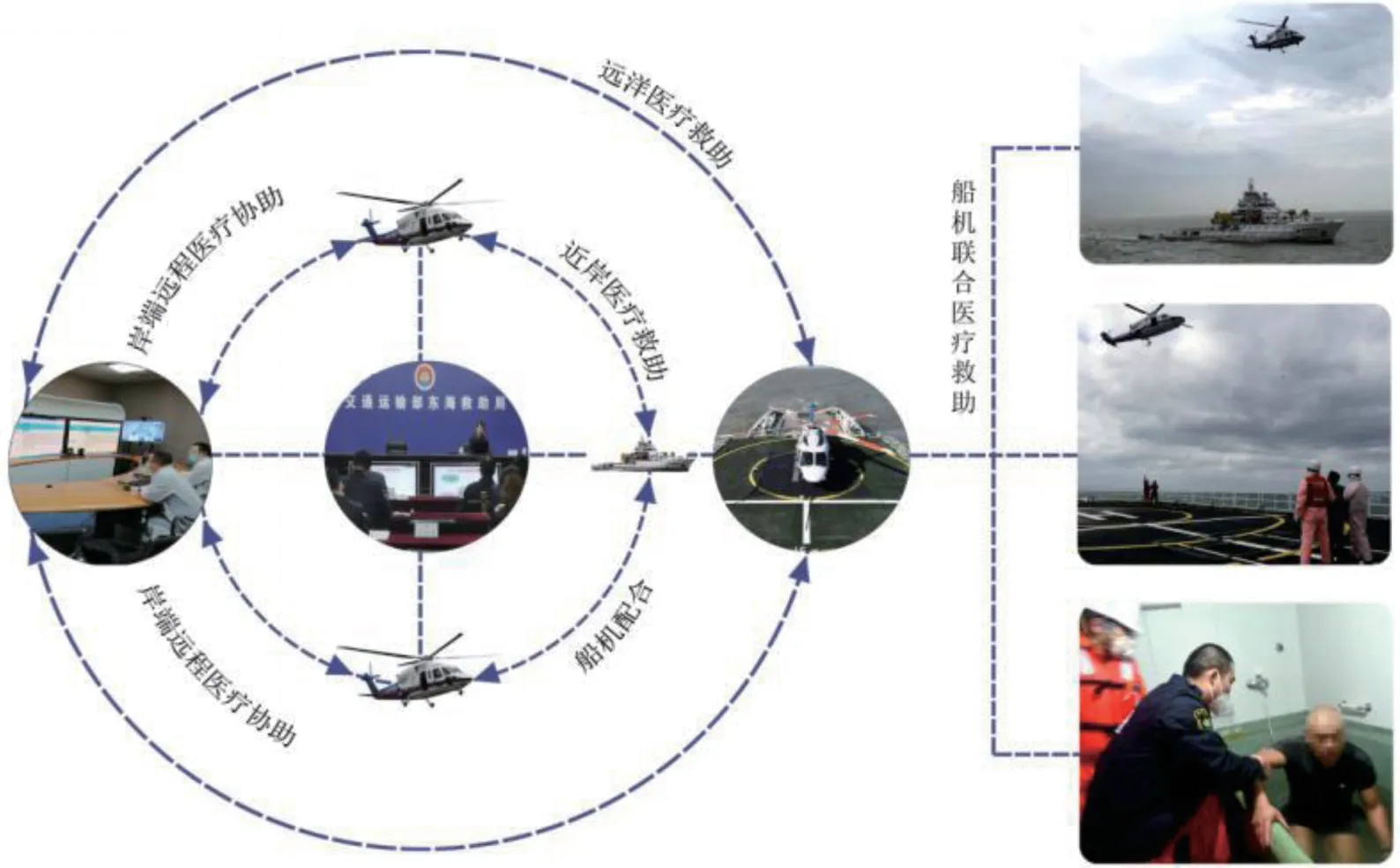

4.3 三位一体、船岸联动、船机配合快速接力救援转运伤病员 在指挥部门的统一协调部署下,形成救助船、救助直升机、岸基医疗机构组成的三位一体海上医疗救援体系。执行远海海域伤病员救援任务中,救助船发挥续航能力强、救援装备多的优势,实施初步救治;待救助船抵达救助直升机救援半径之后,救助直升机发挥速度优势,对危重伤病员进行快速转运;整个救援过程中,岸基医疗机构全程进行远程医疗指导,对接危重伤病员,及时开展医疗急救。通过这种三位一体、船岸联动、船机配合的救援方式开展联合救助行动,可以充分发挥各自优势,提升救援效率。

2021年10月16日,东海海域,某渔船上13人失联,东海救助局派遣专业救助船“东海救101”轮(以下简称101轮)和救助直升机前往搜救。搜救过程中,直升机发现2名落水人员,投放救生筏,交由101轮施救,101轮赶往现场成功救起落水人员,并根据岸基医疗指导,为2名落水人员进行体温恢复,对伤口进行消毒包扎处理。随后,救助直升机和101轮相互配合,将伤病员转至直升机,由直升机送往岸基医院救治。这次船岸联动、船机配合的接力救援,极大地提高了救援遇险人员的成功率。见图2。

图2 船岸联动、船机配合快速接力救援转运伤病员案例

4.4 伤病员的心理健康评估及干预 海上医疗救援往往需要多级转运,时间跨度较长,同时受病情、伤痛、海况、空间、医疗手段等因素的影响,易造成患者情绪低落,甚至有恐慌心理,加速病情恶化。在送岸过程中,救助人员应时刻观察患者的病情及心理情绪,按照岸基医疗机构的指导,评估心理健康,必要时进行心理干预,传达有利信息,如送达时间、岸基准备情况等,给予患者最大的心理支持和鼓励。

5 加强海上医疗救援能力一体化建设

5.1 持续加强三位一体、船岸联动、船机配合的救援体系建设 持续加强三位一体、船岸联动、船机配合的救援体系建设是未来海上应急救援发展的趋势,救助船、救助直升机、岸基医疗机构在指挥部门的统一协调部署下开展一体化救援行动,会大幅度提高海上遇险人员的获救成功率。对于近海海域海难救援,以岸基指挥基地为核心,协同医疗机构建立联合指挥体系,直接派遣救助船前往营救,并安排救助直升机空投物资和人员参与救援。远海海域海难救援,则以大型救助船携救助直升机前往救助,以救助船为现场救援基地,建立远程联合指挥中心,满足直升机救援半径后,由直升机最先到达救援现场,投送救援装备和人员,并发出定位信号,引导救助船到达事发海域实施救援。对于轻伤者,可先送到救助船进行处置再协调送往岸基医疗机构,重伤者则由直升机直接送至岸基医疗机构,合理分配资源,提高救援效率。

2021年11月17日,东海某海域1名船员作业时受伤,东海救助局派遣救助直升机前往救援,由于伤情较重,在整个救援过程中,东海救助局岸基指挥中心联系岸基医疗机构进行远程指导,并使用救助直升机将伤员从海上直接转送到岸基医院,为重症伤员争取了最佳医疗急救的时间。

5.2 建立船岸远程医疗系统 根据STCW95公约的要求,为加强船员的医疗救护技能,对船舶所有人员进行急救培训,对干部船员进行精通急救培训,船长、大副则还需进行船上医护培训[6]。但由于培训时间短和临床经验匮乏,现阶段船员的医疗救护和现场急救能力并不理想。目前,救助船舶的现场急救基本以救助船员为主,仅能进行部分简单的医疗处置,操作不慎很可能进一步恶化病情,适得其反。救助船舶作为医疗救援第一阶梯,可以依托船舶网络通信设备,构建船岸远程医疗系统,使船舶与岸基专业医疗机构连接,共享岸基优质医疗资源。

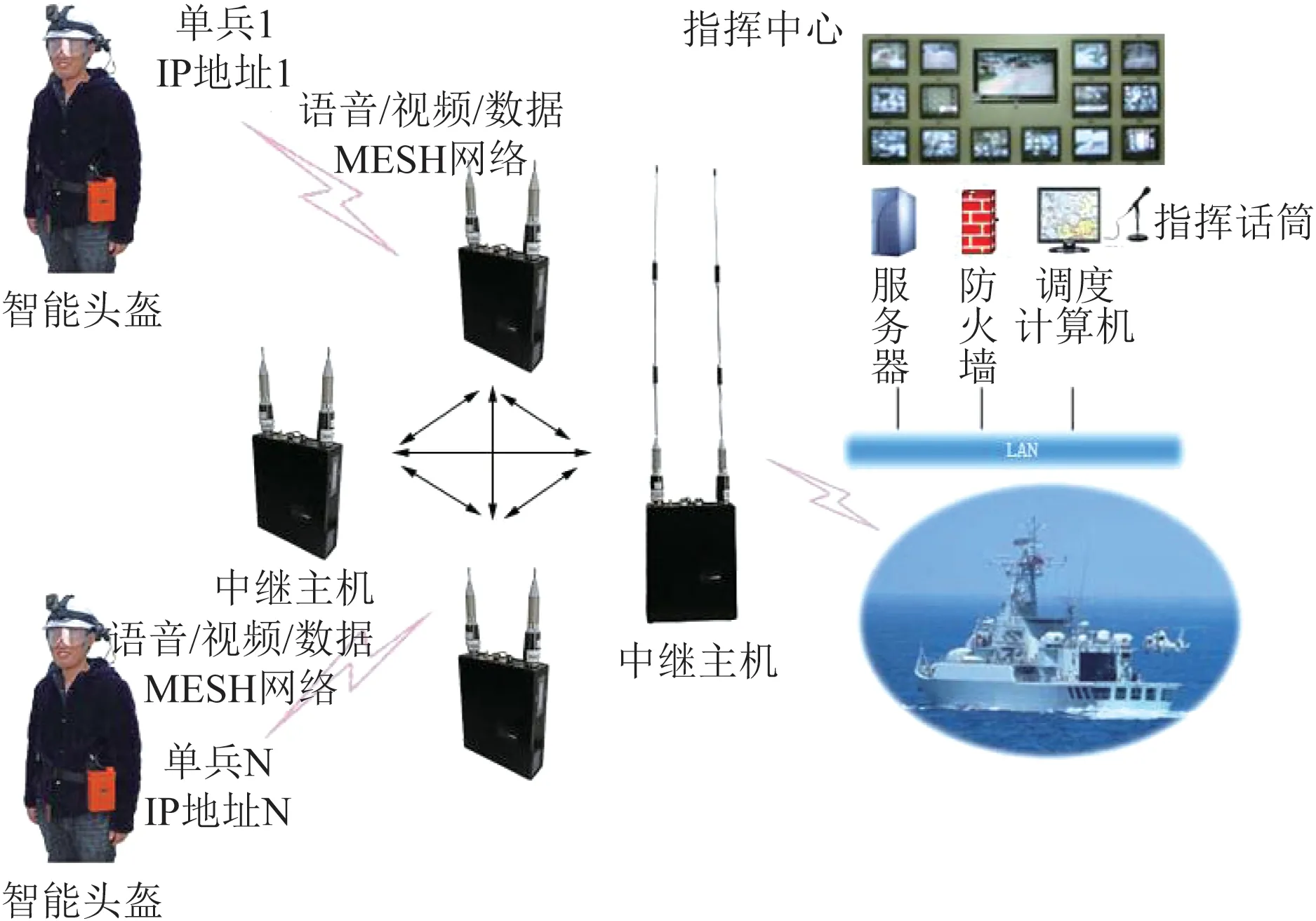

目前,在一些大型专业救助船上配备有船舶救援可视化指挥调度系统,该系统可通过船舶网络接入陆地指挥中心会议系统,可实现远程指挥调度和医疗指导。见图3。

图3 船舶救援可视化指挥调度系统

5.3 加大救助船员医疗急救知识及技能的培训 救助船员在执行海上救助任务中,遇到的伤病员数量众多、情况复杂,但相较于专业医生,救助船员在医疗急救、临床经验等方面的能力明显不足,救助船舶的现场医疗急救综合能力有待进一步提高。通过建立、健全救助船员医疗培训机制,开展联学共建,针对救助船舶关键岗位人员进行医疗急救知识业务培训,增加临床经验,切实提高救助船员医疗急救实操技能,提升救助船舶第一医疗阶梯的能力。

5.4 完善医疗设施及增派随船医生 在执行特殊救助和应急保障任务期间,通过增派随船专业医疗队伍,增加医疗救护设备和器械,能更好地实施有效的医疗救护,弥补船舶医疗救援中医疗技能和设备不足的短板。同时,为适应更高级别的医疗救援要求,开设抢救室、手术室、医务保障室等专用舱室,以满足实施医疗救护和医监医保的要求。

6 小结

基于水面快速反应、船岸联动、船机配合、三位一体的现代化救援方式是全面提升海上医疗应急救援的基础。随着全球互联网通信的不断发展和5G网络的普遍应用,远程医疗系统和设备不断完善,船舶远程手术亦有可能实现。