基于生物文化多样性评价的自然保护地与区域协同发展研究

——以西宁市群加藏族乡为例

2022-02-19刘思雨

刘思雨

刘 楠

侯靖宜

王 玏*

世界自然保护联盟(IUCN)将保护地定义为“通过法律及其他有效方式用以保护和维护生物多样性、自然及文化资源的土地或海洋”[1]。1969—2014年,IUCN大会从专注保护自然保护地的“生态系统”完整性逐渐转为强调“人、自然保护地与文化”之间的密切关系。中国则于2017年提出“构建国土空间开发保护制度,完善主体功能区配套政策,建立以国家公园为主体的自然保护地体系”[2]。2019年6月,我国定义“自然保护地是由各级政府依法划定或确认,对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域”[3],将自然保护地按生态价值和保护强度的高低划分为国家公园、自然保护区和自然公园3类[3]。同年10月在《深圳共识》中提出应认识到当地社区对于自然保护的重要意义,“引导并扶持自然保护地及周边社区可持续发展,以形成保护合力并使自然和文化得以平衡”[4]。

在人类利用自然的过程中,自然环境被赋予了文化属性,这是人与自然和谐发展的表征,也是我国自然保护地的重要特质。现阶段,自然保护地的实践管理主要从保护生态系统和生物多样性的角度出发,围绕景观格局、动植物分布、国土空间规划及城市化过程对生物多样性的影响展开[5-8]。针对文化多样性的研究多与风景名胜区功能定位,内部民族、社会和经济等发展应用问题相关[9-12],对其影响因子、空间分布,以及与生物多样性的关联等方面的关注较少。在自然保护地的自然与文化双重属性日益受到重视的背景下,梳理自然与文化之间的空间关系与时空演变过程,找到二者之间的内在联系,是促进自然保护地与区域协同发展的重要内容。

本文通过生物文化多样性评价研究,在保护生物多样性的同时综合人们对文化多样性的理解与保护[13],尤其是当地居民给予的情感反馈,希望通过分析生物与文化多样性的时空分布特征,识别自然保护地与周边社区的整体关系,为自然保护地与区域协同发展探索新的路径。

1 生物文化多样性

1.1 生物文化多样性概述

1991年,IUCN“关怀地球”策略指出,包括历史发展进程中的人类社会在内,所有物种都是构成地球生命群落的组成部分。这些包含着生物多样性与文化多样性的群落将人类与自然环境联系在一起[14-15]。联合国教科文组织(UNESCO)在《全球语言、文化和生物多样性》一文中首次提出“生物文化多样性”(Biocultural Diversity,BCD) 一词[16],《贝伦宣言》[17]将其描述为“人类对环境的累积反应,使人与自然共存和自我认识成为可能”。现今人们广泛认为生物文化多样性指世界自然和文化系统所展示的全部多样性[18],包括生物多样性、文化多样性和二者之间的复杂联系,是生物、文化和语言等在复杂的社会生态系统中共同演化的产物[19],被认为是世界差异的总和[18]。

20世纪90年代,学者将原始社区内动植物的数量及分布区域,与语言、宗教和民族等要素的数量和分布区域进行地理空间叠置,发现生物多样性较高的区域一般文化多样性也相对较高,二者共同进化,也共同面临威胁[16,18,20]。当人们意识到生物文化多样性是一种可以反映和影响动植物与人类之间相关性的文化实践后[13,21],研究开始关注乡村传统农业实践的动态调节与生物多样性的关系,以及农业生物多样性的形式[22-24]。2003年世界保护地委员会(WCPACSVPA)成立的“保护生物多样性丰富的土著及传统民族自然圣境”(Sacred Natural Sites,SNS)项目[25]采用生物文化多样性方法,再次明确了生物文化多样性研究是分析人、自然与文化关系的重要途径,可将其应用于生态系统管理和保护战略中[25-26]。

与此同时,学者将研究范围延伸至城市地区,用以缓解城市化问题。伊兰斯(Elands B.H.M)等[27]从实体化、生活化和管理工作3个维度出发,构建了应用于城市区域生物文化多样性研究的概念框架。欧盟(EU)FP7 GREEN SURGE项目将城市环境中的人与绿地联系起来,推进了BCD理论和概念思维的发展。还有研究利用生物文化多样性评价对大尺度文化区域与遗产地进行生物文化多样性空间格局研究,分析不同因素对多样性空间分布的影响,或识别不同等级的保护区域[28-29]。

综上,生物文化多样性的研究主体逐渐从“物种丰富的原始社区聚居地”“乡村地区文化景观”“具有文化属性的保护地”延伸至“城乡人居环境复杂系统”。研究主要以动植物数量展示生物多样性,用语言、民族与宗教的数量表达文化多样性。马菲(Maffi)等学者认为生物文化多样性和生物文化保护的范式应强调可表达人与环境之间关系的宗教和精神层面的内容[30-32]。因此,人类知识、精神信仰与感知等也逐渐被作为展现文化多样性的重要内容。

1.2 生物文化多样性的关联特征

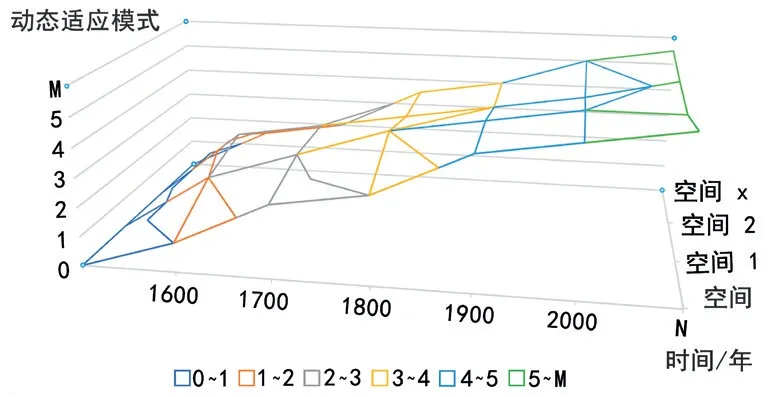

生物文化多样性的关联特征包括时空对应性和动态适应性两方面(图1)。

图1 生物文化多样性关联特征示意

1)时空对应性:人与自然共生进程中,时间、空间与事件相互对应。自然环境是人类生存发展的基础,为文化与信仰体系的形成和发展提供了场所[13],生物多样性与文化多样性在地理空间上存在重合的可能[16,18,20,28-29,33-35]。

2)动态适应性:人与自然在不断地适应、促进与抑制过程中形成相对稳定的动态平衡。在相对应的时空关系中,文化系统与生态系统的发展也在相互促进或抑制后达到动态平衡。

1.3 生物文化多样性评价因子

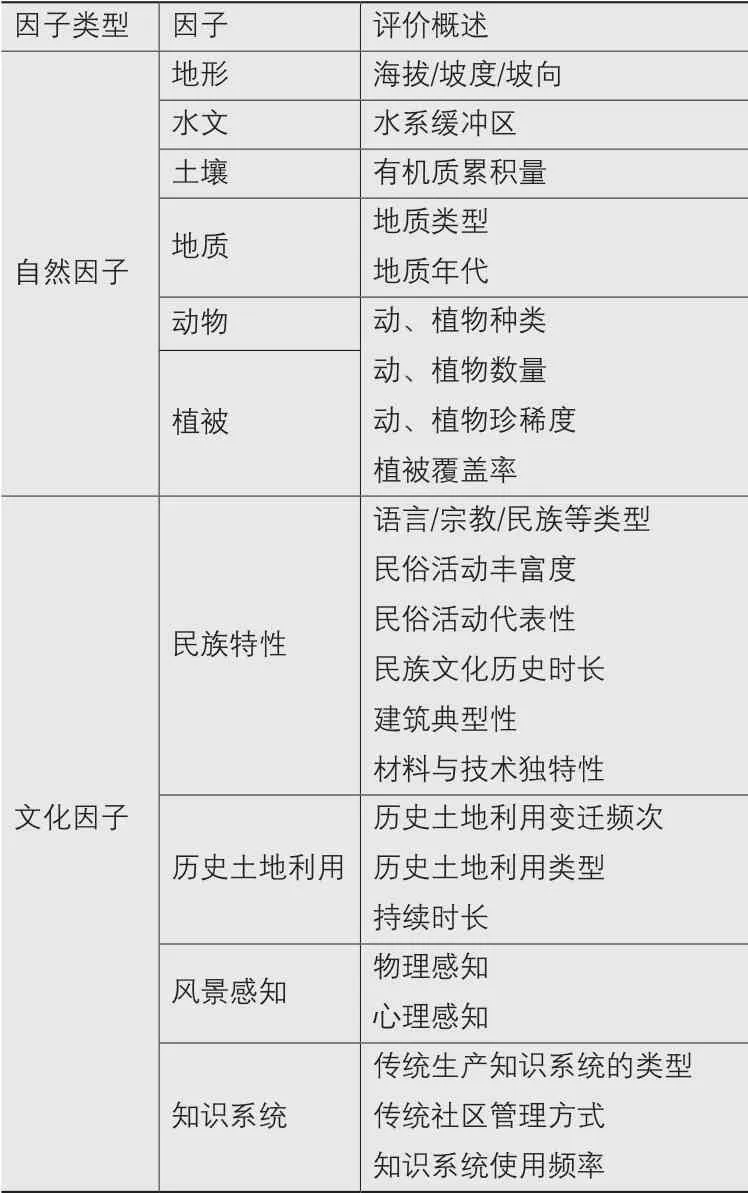

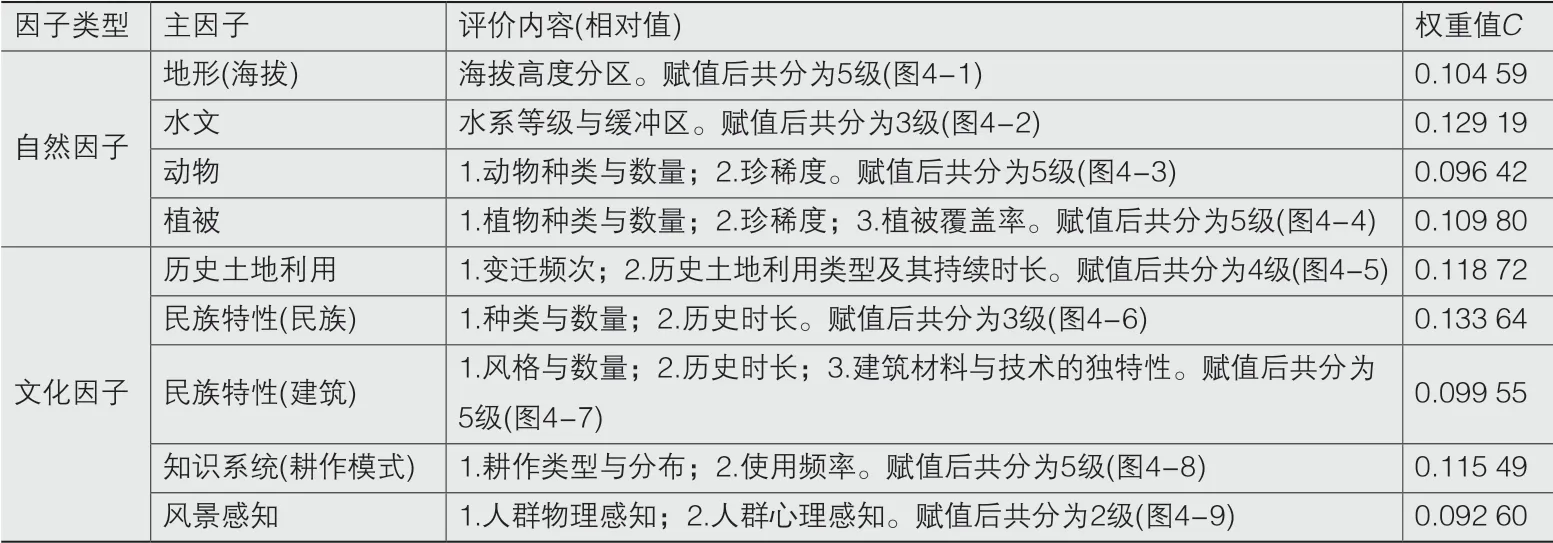

通过文献阅读,整合补充出10个分属于自然与文化两大类别的生物文化多样性评价因子(表1)。自然因子[29,33-37]的生长发展受到地形、水文与土壤的持续影响,其多样性直观地表现在地质地貌、动物与植被类型等方面。文化因子[15,20,29,33-37]主要是人类生存发展和生产生活过程中的衍生物,其多样性由土地类型、知识体系和民族特性等直观展示,以人群感知反馈为补充。文化信息一般从文献、典籍和相关人群口述等途径获取。

表1 生物文化多样性评价因子

2 群加藏族乡生物文化多样性研究

2.1 研究对象

群加藏族乡(以下简称“藏族乡”)总面积约9 330hm2,地处西宁市、海东市、海南藏族自治州与黄南藏族自治州交界处。其依托拉脊山脉生长,具有较为独立且封闭的地理空间,地势由东南向西北逐渐增高,高差较大。群加国家森林公园(以下简称“森林公园”)位于藏族乡腹地,总面积约5 849hm2,约占群加藏族乡行政总面积的63%,属于自然公园类保护地,是青海省重要的水源涵养生态公益林区,具有极高的生态价值。

藏族乡内聚落沿群加河与黑峡河散布,受人口迁移、宗教传播与商贸发展等影响,多民族、多元文化交汇于此,日渐成为重要的藏传佛教文化发展区域,其内部自然与文化要素被人们长期赋予神圣含义(图2)。现今,藏族乡依托森林公园内高生态价值的森林生态系统和文化资源发展旅游业(图2、3),但可能会与森林公园内部独立开展的保护建设产生矛盾。

图2 群加藏族乡主要风景资源分布与影响范围

图3 群加藏族乡用地类型

2.2 生物文化多样性评价

研究分为专业组和居民组2个部分获取场地信息。专业组结合文献分析与实地调研,梳理总结并观察记录自然、文化景观与遗产等资源的保护与利用情况;居民组对藏族乡整体范围内自然与文化环境的认知情况则通过问卷及半结构化访谈形式获取。

综合整理藏族乡的自然与文化要素[38](表2)及其时空对应关系,筛选出9类与场地具有直接相关关系的生物文化多样性评价因子。其中,自然因子包括地形(海拔)、水文、动物和植被4类;文化因子包括历史土地利用、民族特性(民族)、民族特性(建筑)、知识系统(耕作模式)和风景感知5类(表3)。主要评价计算步骤如下。

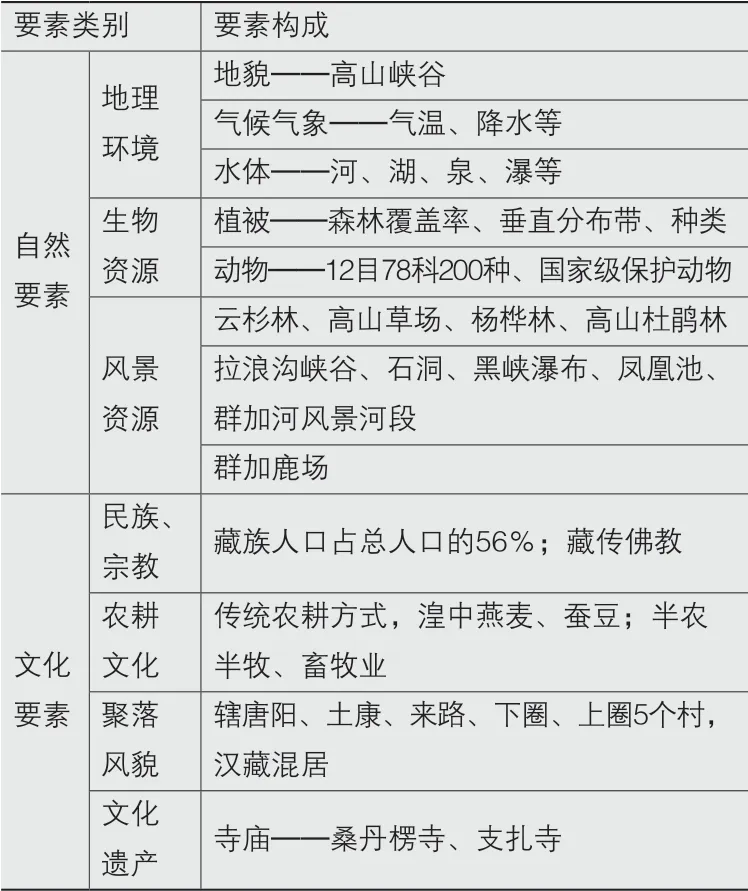

表2 群加藏族乡自然与文化要素

1)建立单因子矢量图层。

将各因子数据通过ArcGIS转换为矢量图层,建立包括时间、空间与事件的属性库。自然因子可通过DEM(Digital Elevation Model)、水文图、土地覆盖与动植物分布等数据提取;文化因子参考《湟中县县志》《青海风物志》《湟中县湟源县文物志》等文献及居民的访谈资料,确定因子覆盖或辐射的有效范围。

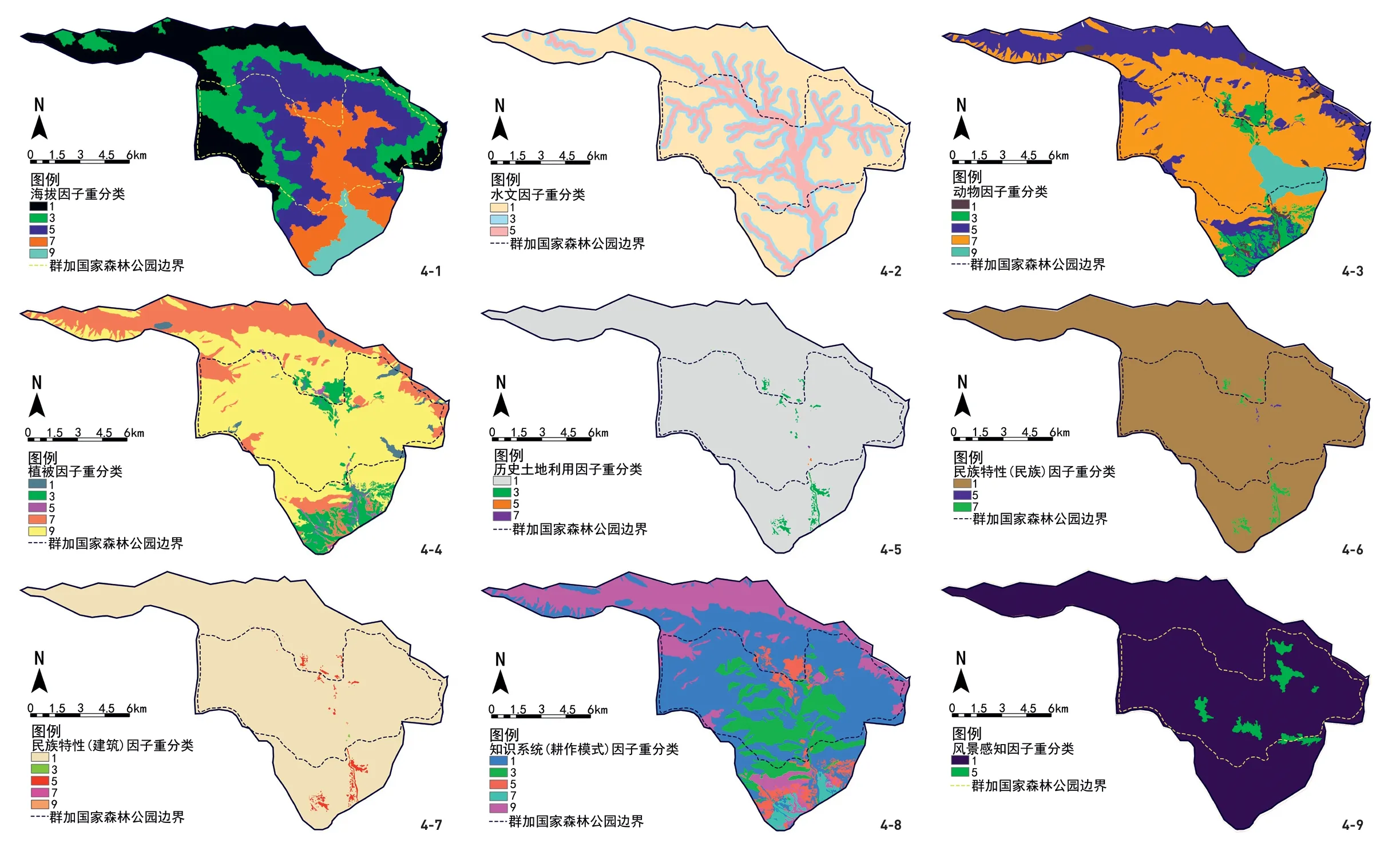

2)单因子重分类。

专业组综合预估场地内要素丰富度,划定赋值量级为1、3、5、7、9。根据各单因子评价内容(表3)判定区块间相对值后进行重分类(图4)。若单因子要素分布超过或小于5个区块,则进行量级合并或缺失处理。

图4 单因子重分类(图4-5~4-9由禹晴绘制)

表3 群加藏族乡生物文化多样性评价

3)多因子权重计算。

将居民组问卷与访谈中关于各因子的描述内容进行提炼并打分,获得各因子平均分A1~A9。专业组3人独立打分,综合获得各因子平均评分B1~B9。评分区间1~5分,取整数,评分数据进行归一化处理。

2组分别对自然因子与文化因子对藏族乡生物文化多样性的影响程度进行判断:居民组设置自然因子与文化因子的影响力常数值为0.5、0.5;专业组取自然因子与文化因子的影响力常数值为0.4、0.6。最终计算各单因子权重值C时,专业组评分占60%,居民组评分占40%。计算公式如下:

4)多因子加权输出。

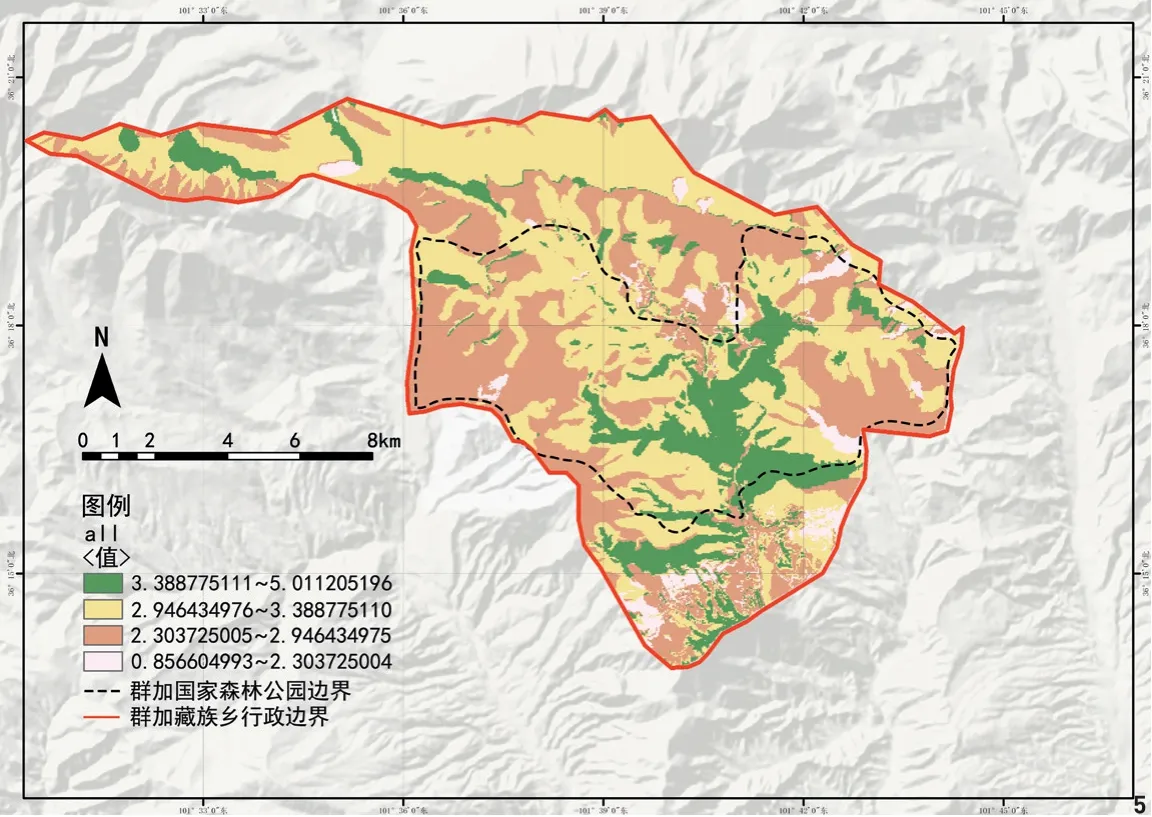

ArcGIS地理处理工具将各因子重分类数据乘以对应权重并合计输出,获得藏族乡生物文化多样性4级评价结果(图5)。

图5 群加藏族乡生物文化多样性评价4级分布结果

2.3 评价结果

根据生物文化多样性评价结果获得如下4级区域。

1)高生物文化多样性区域:数值位于3.4~5.1区间。内部地势相对平坦,以森林复合系统、天然牧草地和传统宗教文化区为主,分布于现森林公园一般游憩区并沿群加河与黑峡河延伸至藏族乡主要村落。区域内文化系统与自然系统相互作用频繁,融合度高。

2)较高生物文化多样性区域:数值位于2.9~3.4区间。此区域地形变化多样,以林地、灌木林地与天然牧草地和传统汉藏聚落区为主,分布于现森林公园一般游憩区与核心景观区,沿河流支流延伸至藏族乡北部山脉,山下散布的传统藏式民居历史与文化价值突出。区域内文化系统发展受自然系统影响,二者融合度较高。

3)一般生物文化多样性区域:数值位于2.3~2.9区间。内部以位于较高海拔区域的牧草地与灌木林为主,分布于现森林公园生态保育区及南北部聚落区周边。山脊区仍有少数游牧民居住在传统藏式毡房中,延续着传统的生产生活方式。区域内文化系统与自然系统的相互作用较弱。

4)低生物文化多样性区域:数值位于0.8~2.3区间,以农田与高海拔林区为主。区域内进行单一的农牧和保育活动以保护森林生态系统。

由评价结果可知,藏族乡整体生物文化多样性高。高生物文化多样性区域分布于中部山谷地区,由位于藏族乡腹地的森林公园内部向外延伸,各级区域基本随山形水系分布,与地理空间特征吻合。藏族乡与森林公园不仅在地理范围上呈包含与被包含的关系,二者还共同形成了较为完整、连续且具有一定时空关系的生物文化多样性空间,因此应整体考虑二者的保护与发展。

3 群加国家森林公园与群加藏族乡区域协同发展建议

森林公园初期依托风景资源发展旅游业,划分有4类功能区[39],包括生态保育区、核心景观区、一般游憩区和管理服务区。近年来森林公园禁止开展非保育活动,藏族乡居民及邻近县镇居民的休憩与祭祀等空间相对减少,因此人们常在森林公园外围沿河区域或屋前空地开展相关活动,抑制了居民与森林公园的互动关系。笔者认为,森林公园边界人为分割了藏族乡整体生物文化多样性空间,其内部功能分区过多、保护与利用对象不够明确,不利于保护藏族乡范围内文化系统与生态系统的完整性和连续性。因此,建议根据生物文化多样性评价结果,综合考虑森林公园与藏族乡的保护与规划需求,进行边界及功能分区整合优化。

以相关上位规划[38-40]及“自然公园原则上按一般控制区管理”[41]“自然保护地以外的生态保护红线区域,与自然保护地一般控制区的管控规则相同”[42]等意见为参考,以保护生物多样性为基础,以传承地域文化为重要目标,提出以下建议:首先,基于维护生物文化多样性空间的连续性与完整性,兼顾区域社会经济可持续发展等需求,建议整合生物文化多样性关联区域,使保护与规划边界扩大至藏族乡范围;其次,根据生物文化多样性特征进行功能分区,结合“一般控制区”管控要求,提出策略以促进森林公园与藏族乡的协同发展。综上,利用ArcGIS进行数据2级分类再输出,为划定生态保育区与合理利用区提供参考(图6)。

图6 群加藏族乡生物文化多样性评价2级分布结果

由图6可知,高生物文化多样性区域涵盖森林复合系统、天然牧草地、传统宗教文化区和传统汉藏聚落区;低生物文化多样性区域涵盖农田、高海拔牧草地与灌木林地。因此,将高生物文化多样性区域设置为合理利用区,有效利用现有自然与文化资源,适当发展生态旅游业,提高居民经济收入水平与生态保护意识;将低生物文化多样性区域设为生态保育区,以保护生态系统为主要目标(图7)。

图7 区域整合优化后的功能分区

1)生态保育区:以保护原始森林生态系统与天然牧草地生态系统为主。区域内禁止开发建设大型工程项目,限制除放牧活动外的其他人为活动。建议在区域内建造与游牧民生产生活相关的必要基础设施;定期开展生态监测,实时监测环境质量变化。

2)合理利用区:根据区域内资源特性与分布情况进行规划设计。首先,沿群加河与黑峡河方向完善主干道,增加区域内东西向二级道路与游步道。道路设计时应有效串联村落及风景点,并尽量减少对居民日常生产生活道路的影响。其次,基于生态旅游容量和资源开发利用阈值等数据设置游客容量和游赏活动范围。最后,适当开发利用河岸两侧区域,使其顺河流延伸至村落内部,为居民开展旅游服务活动提供空间。

调整后的生态保育区面积为2 799hm2,合理利用区面积为6 531hm2,此调整增强了藏族乡范围内生态系统与文化系统的空间连通性(表4)。未来应注重构建藏族乡内部文化-自然融合的发展氛围,加强文化多样性保护,逐步形成“政府协调-居民认同-游客参与”的联动关系,发挥自然保护地的生态及文化服务功能,带动区域整体协同发展。

4 讨论

目前,生物文化多样性评价方法还未形成完整清晰的评价体系,本研究尝试补充其评价因子,尤其是文化因子,以期提高评价结果的准确性。研究基于生物文化多样性评价方法,希望为自然保护地建设提供新思路,但仍存在不足需加以改进。

1)评价因子的选择、描述与转译不够系统全面:自然因子历史数据不足;文化因子转译时仅依据地理空间定位与土地面积计算。

2)居民样本量较少,获取的有效信息有限,遂以专业人员的评价结果为主要参考。

后续研究需要更全面地筛选评价因子,借鉴历史资料补充自然因子的历史数据,增加人群感知和视觉距离等作为文化因子的转译参考;综合多学科的提取与计算方法,获取多人群认知信息,增加样本量,提高评价过程的科学性,并在此基础上进一步探讨因子间的相关关系。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。文中相关数值仅代表本文结果。

致谢:感谢国家林业和草原局西北调查规划设计院、青海省林业和草原局在实地调研与资料搜集方面的支持,以及课题组成员张志远、朱文鑫、禹晴、罗文倩、石伟和李佳怡在数据整理过程中给予的帮助。