“洞天福地”题材绘画中的仙境景观流变驱动力与呈现要素

2022-02-19吴会

吴 会

金荷仙*

“洞天福地”理论所创构的“仙境”体系大致可以分为以“玄都玉京山”为核心的天宫仙境体系,以“五岳仙岛神州”为核心的海上仙境体系,以及以“十大洞天”“三十六小洞天”“七十二福地”为主要内容的陆地仙境体系[1]。本文的研究主体是陆地仙境体系的洞天福地,它由早期道教“洞天福地”思想赋予人间现实名山而构建,并在唐末得以系统完善,按当前的行政区划,广泛分布于中国15个省、直辖市中。中国古代绘画之“道”与道教之“道”密切相关,且受神仙思想、隐逸思想等风尚影响,“世外桃源”成为当时民众的生活理想,故作为道教文化的集中体现及人间桃源仙境型表达的“洞天福地”,成为中国古代绘画艺术常用的题材,包括人物画、山水画等。绘画中的“洞天福地”景观是基于画家(或赞助人)自身固有的社会信仰观念、地理认知与审美而建构的主观境域,根据意大利哲学家、美学家维柯提出的“诗性地理”概念①,总体呈现出想象性、审美性和诗性的空间特征,或也可看作是饱含风景性因素的“诗性”地理空间,所谓“诗中有画,画中有诗”。

长期以来,学术界从艺术、历史、宗教角度研究古代“洞天福地”题材绘画相关内容,如诠释明清文人画中神仙意蕴的张明学[2],讲述神仙画的王宜峨[3],探究洞穴主题绘画流变的姜永帅[4],挖掘“洞”的意义的许力[5],分析仙境型山水桃源绘画特点和思想内涵的王浩冉[6],以及研究游仙山水画思想、主题类型和流变的孙国良[7]等。然而,较少学者[8]融合绘画从景观环境视角去研究自产生以来便与自然景观息息相关的“洞天福地”,尤其是一些根源的问题未被系统、深入探讨,如此类绘画中的景观受何因素影响而在每个历史时期呈现出不同的特色?画作中各个时期的洞天福地景观如何呈现?其中的主要景观元素又有哪些?本文试图以历史为序,探寻画中“洞天福地”景观的流变缘由,并从风景园林学的视角结合宗教学、艺术学等,总结该类绘画的景观要素并解读要素的深层含义,进一步揭示洞天福地题材绘画在古代社会背景下的仙境景观形成过程。

1 画中仙境景观流变缘由

世间万物都要经历一个从无到有、由盛及衰的过程,H·丹纳在《艺术哲学》中也将艺术的发展类比于植物从种子萌芽到根枝叶繁盛再到花朵离枝凋零的过程。绘画作为艺术的一种,随着种族、时代、环境等的变化,必将在各个阶段呈现出不同的视觉形象。“洞天福地”是集自然景观、社会习俗、传统神仙信仰为一体的神圣空间观念,它所展示的地理山川因被人为规划和想象性重构而兼具审美化的特质,蕴含着人的情感经验、想象性配置及精神期待,所涉山川均被无限理想化、神秘化,从而建构了一种以“仙境”为核心的美学地理学体系[1]。基于此,分析不同历史时期社会信仰观念、绘画艺术审美习惯,以及民众(画家)的生存空间地理环境认知与绘画中“洞天福地”仙境景观流变的关系及三者对景观呈现所产生的影响。

1.1 社会信仰观念的演变

上层统治者留恋现世美好生活,所谓“富贵念长生”,下层百姓因苦难现实而充满了对美好生活的向往与想象,又或是“上有所好,下必甚焉”。由此,先民对长生的渴望及对死亡的恐惧慢慢衍生出了社会群体的长生信仰。而随着方士群体的活跃及方仙道(春秋时期的修道求仙团体)对长生信仰的宣扬,神仙观念、仙境信仰逐渐风行,以天界仙宫(昆仑体系)和海岛仙山(东海体系:方丈、瀛洲、蓬莱)为载体的早期仙境逐渐形成[9]。但海外仙岛和西极昆仑遥不可及,方士为了维持统治者阶层对神仙长生的关注,又极大地保证自身阶层的基本利益,便融合由来已久的“洞穴崇拜”和“尸解仙”观念、逐渐兴起的道教“地仙”观念,以及东晋陶渊明之后尤为兴盛的“隐逸”思想,转向构建凡人较为现实可达却又极具神秘性的人间仙境。人间仙境符合古人“天人合一”的思想,并与现实的山岳洞府有所联系,相对而言更具世俗性,所呈现出的景象也是先民理想的静修生活。由于“人间仙境”思想的盛行,诸多现实名山逐渐被道教“宗教化”“审美化”而发展为“洞天福地”。洞天原指福地的洞窟,南北朝时期已经出现“洞天”和“福地”名称的记载,直到唐初司马承祯详细列出各洞天福地所对应的陆地名山并指出具体地理位置后,“洞天福地”陆地仙境体系才得以完整确立。从遥远未知的昆仑、东海体系发展到真实存在的“洞天福地”名山体系,仙境由虚幻走向真实,由云端步入世俗,为“洞天福地”仙境类的绘画奠定思想基础,也让其所包含的内容及元素愈趋具象。

1.2 绘画艺术审美的转向

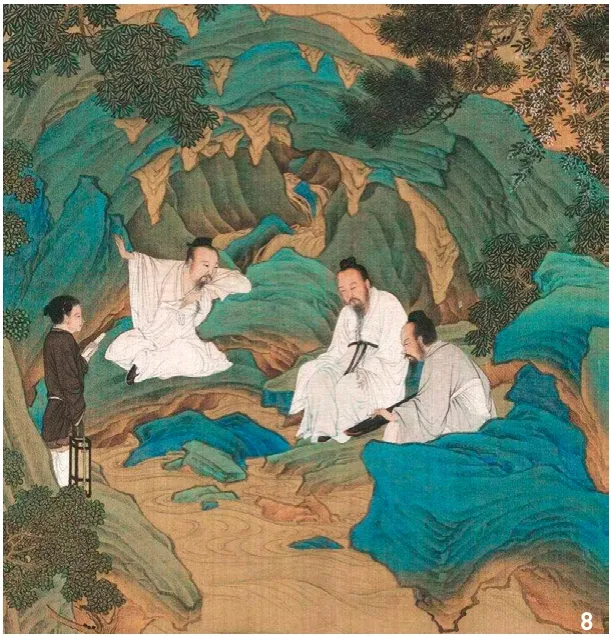

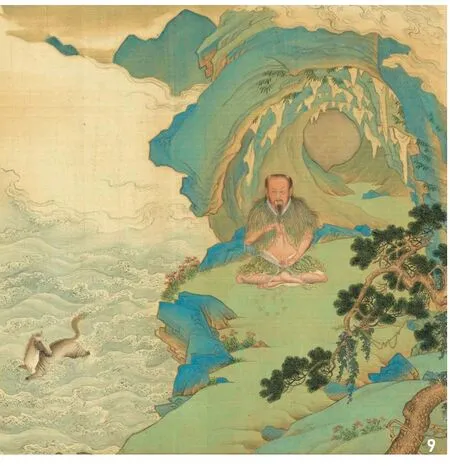

中国美学始于魏晋时期的人物品藻,一是审美对象结构得到定型,二是对审美对象形成了独特的把握方式[10]。魏晋以前的仙境绘画以体现长生信仰、鬼神崇拜为主,常作为人物背景出现在祭祀或殡葬场合,描绘的场景大多为百姓逝世后过天门升入仙境的过程,景观粗犷且神秘(图1[11])。魏晋南北朝时期兴起的美学使得绘画从实用转为审美,透露着平和、淡雅的审美习惯,题材从人物渐趋于山水。由此,仙境景观既作为人物背景(图2[12]),又逐步在绘画中占主体地位,故隋代融合社会审美中愈浓的文人趣味,促使绘画表现出飘逸、自然的画面形象。唐代,文化的开放、经济的繁荣和疆域的扩张让社会出现大气开阔、富丽辉煌的审美风气,且唐代统治者尊崇道教,求道学仙的社会风气引发道教绘画的盛行,故该时期的道教绘画很大程度上表现出政治色彩和皇家贵族气息,其中的仙境也多以雄伟庄严、富丽堂皇的宫殿楼阁为蓝本,模拟不断完善并最终确立的道教“洞天福地”体系所包含的人间现实名山大川的自然形象,营造出仙山楼阁、云雾缥缈的景观(图3、4)。北宋时期总体突出以“理趣”为主的审美态度,绘画表现为以形写神的写实画风。宋室南渡后,绘画总体由写实转向写意,与元代兴起的文人画审美类似,注重个体在自然景观中的情感表达[13]。仙境绘画中充满道教观念的斋坛、圣山、神树等形成的景观多为画家或委托者的理想世界——洞天福地的缩移,集世间优美之物,表自身仙道之志(图5)。因明代掀起的炽热的名山游观、朝山进香的社会风气加上“大隐”的沈氏家族的推动,纪游图兴起,“洞天福地”仙境绘画多呈现出游历仙境、名山过程中所见的山水自然环境,带有时序性(图6、7)。此外,明至清代,随着艺术品市场的繁荣发展,绘画走向雅俗共赏的审美趣味,文人画也逐步职业化,表现“洞天福地”仙境的绘画大多是出于赞助人、市场的需求,其景观内容、绘画风格等趋同,洞穴、桃源等相关母题绘画甚至出现了一定的程式(图8~10)。由此可见,每一次的审美转向都影响着“洞天福地”绘画的风格和仙境景观中所包含的元素类型。

图1 东汉王晖石棺造像[11]

图2 河南邓县学庄南朝墓四皓画像砖[12]

图3 传五代董源《洞天山堂图》局部(引自台北故宫博物院)

图4 隋唐五代李思训《京畿瑞雪图》(引自北京故宫博物院)

图5 北宋·王希孟《千里江山图》局部(引自北京故宫博物院)

图6 明·沈希远《游仙图》局部(引自美国纽约大都会博物馆)

图7 明·沈周《游张公洞图》(引自北京故宫博物院)

图8 明·仇英《桃源仙境图》局部(引自天津博物馆)

图9 明·仇英《伏羲氏》局部(引自台北故宫博物院)

图10 清·吴历《晴云洞壑图》局部(引自旅顺博物馆)

1.3 生存空间地理环境认知的拓展

“洞天福地”仙境是由天地日月、山川草木、仙人洞府等诸多要素合构而成的地域化、理想化、神秘化的地理空间。虽然画家在绘画过程中会不同程度地融入自身的生存理想,超越有限的认知空间,让绘画最终呈现的景观超越现实空间所存在的客观景象,但绘制的根本源于画家对自己生存空间地理环境的认知,尤其是生活时间较长的地理空间。

古代民众的地理认知整体上是由北及南、由西向东的。夏至春秋战国时期,都城主要分布在北方,此时人们较为熟知的是“阔墁而多阜,林木气重而水窄”的北方景观特征。从秦代到唐代,都城主要在关中盆地和伊洛盆地间东西变迁而形成东西文化轴心地带[14],百姓在高峻雄伟的北方山川认知基础上,进一步领略到“南山低小而水多,江湖景秀而华盛”的江南景观特征和“剑壁门高五千尺,石为楼阁九天开。草树云山如锦绣,秦川得及此间无”的巴蜀景观特征。北宋末期,靖康之变、宋室南渡,国都在东部近海地区南北迁移,极大地促进了江南大开发,江南各地经济在原有基础上迅速发展,加之水陆交通更为发达,人们更有条件见识多样的山形地貌并了解其地域气候环境,丰富了从北到南、从西到东的生存空间认知。古代百姓认识世界一般是通过“走”和“想”2种方式,走不到的地方就基于已走过的地方通过“想”来建构,所以,生存空间地理环境的认知程度在根本上决定着想象性世界(“洞天福地”仙境景观)的丰富度。

2 画中呈现的要素

“十大洞天”“三十六小洞天”“七十二福地”的陆地仙境体系是道教利用并发展“洞天福地”理论的产物,对应着大地上具体的道教名山。仙山场景通常出现在以景观为背景的人物画及以景观为主体的山水画、界画中,虽然几类绘画所要表现的主体不同,或因各个时代不同的审美而有绘画风格上的差异,但在前文论述的基础的、较为固定的信仰观念和地理环境认知影响下,画中表现“洞天福地”的主要景观元素却保持了高度的相似性。

2.1 洞

岩穴是人类最古老的居住形式,自新石器晚期地面建筑步入人们的生活视野后,也成为早期隐逸求仙者的安居场所,当时的隐士被称为岩穴之士或山林之士。后来人们逐渐将这种洞穴崇拜、归隐情结、仙道观念图像化。

关于洞的绘画开始于魏晋,唐代逐渐增多,宋代的洞穴与山水、人物相结合而成为一种综合的表现形式,明清时期十分盛行洞穴母题[4]。“洞”这一元素符合洞天福地陆地仙境体系由道教名山组成的结构特征及“南山多而密,北山少而稀”的地理分布特点。绘画中的洞通常表现为山洞或洞门,与山岳结合表现神秘的空间,既引导观者的视线,又让观者对洞内世界产生无限的遐想。另外,在仙境绘画中表现一处洞穴,往往具有多种象征含义。“洞”的立面图呈现出圆形或近似圆形的形状,立体图又构成一个壶腔体,道教绘制的这类圆形轨迹映射了自然的圆道和生命的周转,符合中国古人“天圆地方”的宇宙观,《太平经》所载“洞者,其道德善恶,洞洽天地阴阳,表里六方,莫不响应,也皆为慎善,凡物莫不各得其所者,其为道。”也表明洞是宇宙的象征。在道教的“洞天福地”观念下,“洞”是通往仙境的门,具有转换时空的功能,让人从凡间进入有别于俗世的洞中天地,且这种洞天具有沟通天地、连接地脉的作用;“洞”也被当作修仙得道的场所,信道徒能在里面谈道、修身和炼丹等。

2.2 山道

受古老的昆仑山神话和“天柱观”影响,巍峨的高山之巅常被幻想成理想的神仙世界,形成了统治者祭祀封禅和民众入山“访仙”“寻道”的热潮,再加上民间进香朝拜、游山玩水活动的发展,极大地促进了道教名山的开发建设。古代山岳通道均为步行山路,道教名山(洞天福地)的开发使得大量的山道(“朝山进香”的“香道”)形成。

山道普及的客观社会现象影响着洞天福地仙境绘画的表现内容,使其本身作为一种山岳景观存在于画面中。并且,出于宗教和游赏功能,山道也会结合洞穴、宫观等神圣空间布置亭榭、桥廊、林木、石头、池溪等景观元素,进一步形成一条丰富的线性景观廊道,烘托优美的仙境环境。洞天福地是神仙的世界,也是求仙的世界,绘画中描绘“山道”也可表现人物的求仙活动。横向迂曲、纵向起伏的山道反映出求仙问道的艰辛,也是对道徒的心性考验,并象征着尘世通往仙境的过渡历程,突出仙境的神圣与神秘[15]。从丰富画面空间角度考虑,由下而上的线形可以分隔画面,划分地貌空间,也能连接起不同层级的景观。山道元素的表现,在某种程度上也是画家受“天路历程”思想影响的结果。天路历程思想是崇山文化结合道教神仙谱系、道教教义所产生的思想,在这种思想导引下,人们通过不断的建设和探索,也由于宗教神权与世俗王权的结合,对名山进行规划而形成了名山“天路历程”空间结构[16]。

2.3 林木(尤其是古树)

洞天福地是名山胜地间的理想生存空间,在大地的能量结点处形成一座座自然风光秀美的园林。植物赋予园林生机,为园林灵魂之所在,植物围合空间,既作为园林内容,又留出空白之处[17]。因此,树木是洞天福地仙境绘画中必不可少的元素,树木除了可划分、围合空间外,用各类树木来装点裸露的山岩,能形成“珠树琼林,扶疏其上”的仙山妙境;且树木结合清澈的溪涧,能形成类似“明月松间照,清泉石上流”的诗性空间。

而作为与道教紧密相关的自然物,洞天福地中的林木较之园林性质,更具有浓重的宗教意味。木属五行,与“东”“春”“青”“仁”相对应。画中也多结合山体特别突出表现高大的松、柏、槐等古树,如《洞天山堂图》《游仙图》。高大的树木,超离人的视觉习惯,具有空间超越性,引导人们产生关于其神性的认知,而古树阅尽人世沧桑,体现生命的延展能力,具有时间的超越性,是神性的最高体现[18]。松、柏、槐等树木本身也是长寿、神仙、仙境等观念的隐喻和象征。古人认为松柏之所以冬夏常绿、千载常存,是因为它汲收了天地之间的元气,松柏也就自然具有了灵气,而不同于一般的植物[7]。

2.4 云气

“藐姑射之山,有神人居焉。肌肤若冰雪,绰约若处子。不食五谷,吸风饮露。乘云气,御飞龙,而游乎四海之外。”云气在先秦时期便与仙界有所联系。汉代博山炉、汉画像中皆有云气纹的表现,隋唐时期逐渐出现不同形状的白云来表现天国或仙界[19]。自宋中期起,“云”逐渐成为真正具有独立意蕴的一种绘画元素,它穿插流动于画面之中,与山、林、水一起成为中国文人山水画中不可或缺的图像符号[20]。洞天福地仙境绘画充分利用“云气”符号来营造仙境缥缈的景象,既是源于古人喜用“云气”表达自身对美好神仙世界向往的社会风尚,也是依据实际的洞天福地地理气候特征。从风景地貌特征来看,洞天福地涉及的山体处于低山丘陵,尤其是江南丘陵地区[21]。江南丘陵地区属于亚热带季风气候,降雨充沛,植被茂盛,容易在山间形成云气,饶有仙境意味。《说文解字》中对“云”的解释是“山川气也。从雨,云象云回转形。凡云之属皆从云”。云气看得见摸不着,它的存在给人一种虚无、神秘的感觉,使其成为神仙的名片,用来区分现实世界、仙境世界和理想世界。洞天福地仙境绘画中通常以大片云烟加寥寥几笔淡淡的云轮廓线的形式出现,既赋予景观神秘感,与画中山石林木、构筑物等实体景观形成对比,突出空白处的未知世界,又以其飘逸感表现出画家洒脱超然的心态。

此外,“虚实相生,无画处皆成妙境”。画中“云气”的使用也体现了中国绘画“注重虚空、留白”的表现形态。“虚实结合”是中国古典美学的一条重要原则,这样的艺术形象能够真实地反映有生命的世界,没有虚空,中国绘画的意境就不能产生[22]。仙境之所以为人所向往,正是因为它的虚幻、神秘意境有机会让人对那个不确定的世界产生想象。

3 结语

“仙境”是中国先民集体意识中和谐富贵、平和安乐生活的象征,是中国人理想生活的一个缩影及隐蔽在他们心灵深处的一个美好梦想[23]。洞天福地因其固有的美好生态环境特征和深厚的道教文化意蕴,被画家融入个人精神、观念而加工成世人可观、可感、可评的桃源仙境。探讨“洞天福地”仙境景观如何呈现在中国古代绘画中,实际上也是间接梳理古代社会信仰观念、地理空间拓展影响下“洞天福地”的历史变迁,展示“洞天福地”的景观特征及人们理想的人居环境面貌。文中列举的画作只是相关主题绘画中的一部分,但每幅作品的不同绘画风格和描绘的不同景观场景、元素,较能表现出“洞天福地”学说历经几百年落实到现实名山大川的发展历程,以及118处洞天福地的重心整体呈现出从北往南移的特点,也能传达出“洞天福地”景观饱含道教意蕴及画家(赞助人)精神的特征,并向现今大众建构出古人心中“山灵水秀、超凡脱俗、怡然自得”的美好家园。艺术作品来源于现实,反映着现实,中国古代绘画中的“洞天福地”景观对当下人们认识“洞天福地”体系、理解“洞天福地”价值、探索道教名山的保护与发展,以及研究中国传统风景审美中的理想景观模式均具有一定的借鉴意义。

注释:

① “诗性地理”意为“先民对‘未知和辽远’的地理景观‘以己度物’式的猜想与虚构”,这种“诗性地理”空间即基于自身固有地理认知与审美而建构的主观境域,充满想象性和审美性。