针刺联合康复疗法治疗缺血性脑卒中后肩-手综合征的临床效果

2022-02-18陈洪琳

陈洪琳 关 放

1.黑龙江中医药大学附属第一医院针灸四科,黑龙江哈尔滨 150040;2.哈尔滨市第五医院全科医学科,黑龙江哈尔滨 150040

缺血性脑卒中作为临床上一类发病率较高的急性脑血管疾病,具有致残率及死亡率均较高的特点,已经对患者的生命健康造成了严重的威胁[1]。据调查资料显示,缺血性脑卒中后肩-手综合征作为其中一类发病率较高的合并症,发病率可高达70%以上,临床上可表现出不同程度的患侧肩手痛、手腕部水肿及上肢功能受限等症状和体征[2]。若未能及时采取有效的方法对其治疗,则非常容易诱发肌肉萎缩加重、变形甚至是运动功能消失。在当前临床工作中尚无可靠的方法对其干预,多以肩关节药物注射、神经电刺激等现代康复治疗为主,但总体效果较为一般。近年来,随着中医药事业的不断发展,越来越多的中医特色治疗得到了广泛的应用,以针灸较为常见,且获得了显著的效果。现黑龙江中医药大学附属第一医院(以下简称“我院”)就针刺联合康复治疗缺血性脑卒中后肩-手综合征的临床效果进行探讨。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019 年4 月至2021 年4 月我院收治的缺血性脑卒中后肩-手综合征120 例,采取随机数字表法分为对照组与观察组,每组各60 例。对照组中男35 例,女25 例;年龄47~72 岁,平均(62.25±4.11)岁;病程3~6 个月,平均(4.24±1.14)个月。观察组中男33 例,女27 例;年龄48~70 岁,平均(62.18±4.23)岁;病程3~6 个月,平均(4.45±1.20)个月。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P <0.05),具有可比性。本研究经我院医学伦理委员会批准。

1.1.1 纳入标准 在我院行临床症状及体征、影像学检查后确诊;缺血性脑卒中符合《中西医结合脑卒中循证实践指南(2019)》[3]中相关标准;缺血性脑卒中后肩-手综合征符合《脑卒中的康复评定和治疗》[4]中相关临床Ⅰ期标准;存在局灶性的神经功能缺损;症状及体征已经持续了3~6 个月;生命体征平稳,意识清醒;均签署了关于本研究的知情权同意书。

1.1.2 排除标准 病情出现恶化,已经形成了新的梗塞或者出血;局部有外伤或者感染的证据;既往存在脑血管疾病病史,遗留存在明显的后遗症;处于哺乳期或妊娠期的妇女;合并心脑肝肾、造血系统或者内分泌疾病;因其他原因所引起的肩部疾病;精神状态不稳或者认知功能障碍。

1.2 治疗方法

两组均给予常规的心电监护、对症用药、合理用药、常规诊疗等[5],对照组协助患者摆放合适的体位,将患者的肘关节放在枕上,再帮助其进行背伸腕关节及伸直手指活动。辅助或者指导患者肩胛骨完成前伸动作,引导患者进行手部抓握等动作,行上肢上举运动、上举时保证将肘关节超过头部。同时保证患者能够在正常活动范围之内进行适量的运动,期间注意动作幅度不宜过大,患者肩部无明显疼痛感为宜,每次进行康复治疗的时间为30~60 min,1 次/d。观察组在对照组基础上加用针刺治疗,方法:帮助患者摆放仰卧位,取外关、内关、手三里、曲池、合谷、肩髃等穴位,对0.32 mm×25 mm(北京珞亚山川医疗器械有限公司)大小的一次性毫针行消毒处理,采用平补平泻的手法为患者进行针刺治疗,刺激的强度以患者能够耐受为宜,得气后留针的时间为30 min,1 次/d。两组均以1 周为1 个疗程,连续给予4 个疗程的治疗。

1.3 疗效评价标准

比较两组临床疗效、治疗前后患肢视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)评分、肿胀程度评分、简式上肢Fugl-Meyer 运动功能(Fugl-Meyer motor scale,FMA)评分、血清降钙素基因相关肽(calcitonin generelated peptide,CGRP)含量、P 物质(substance P,SP)含量,同时观察治疗期间安全性分级。

1.3.1 临床疗效评价标准 按照《中药新药临床研究指导原则》[6]对患者的疗效进行评价,将中医症状及体征明显改善,证候积分减少70%~<90%评为显效;将中医症状及体征有所好转,证候积分减少30%~<70%评为有效;将中医症状及体征无好转或者加重,证候积分减少<30%评为无效;愈显率=(痊愈+显效)例数/总例数×100%。

1.3.2 VAS 评分 按照VAS 评分对患者的疼痛程度进行评价,得分0~10 分,得分越高,疼痛越重[7]。

1.3.3 肿胀程度评分 按照《中国康复医学诊疗规范》[8]对患者的肿胀程度进行评价,按照不同的严重程度,将无水肿、骨突无改变且关节无积液评为0 分;将存在轻度水肿、关节周围软组织凹陷消失,骨突标志清晰可辨别评为1 分;将中度水肿、皮肤纹理基本消失、关节出现明显肿胀与骨头部位持平、骨突标志不明显为2 分;将重度水平、皮肤纹理已经完全消失、关节肿胀或积液高出临近骨突部评为3 分。

1.3.4 FMA 评分 按照FMA 量表对患者的上肢功能进行评价,上肢满分为66 分,用于评价上肢近端及远端肢体的运动相关条目,评价的方面包括运动、感觉、关节活动度、疼痛,计算总分,得分越高,上肢运动功能越好[9]。

1.3.5 CGRP 及SP 含量 分别在治疗前后抽取患者的5 ml 静脉血,在每毫升的血液中加入500 单位的抑肽酶以及1%的肝素10 μl,快速进行离心处理,离心温度为4℃,离心半径为15 cm,离心速度为3000 r/min,离心时间为10 min,离心后将血清放置在-70℃环境中保存待测,采用酶联免疫吸附试验(enzyme linked immunosorbent assay,ELISA)对患者的CGRP 及SP 含量进行测量,具体操作方法参考ELISA 法测量。

1.3.6 安全性分级 ①1 级为安全,无任何不良反应,安全性指标检测无明显异常;②2 级为比较安全,存在轻度的不良反应,无需任何方法对其处理但仍然可继续治疗,安全性指标检查无异常;③3 级为存在安全性问题,可能出现中等程度不良反应,做处理后可继续治疗,安全性指标检查存在轻度异常;④4 级为存在严重不良反应或相关性研究,安全性指标检查有明显异常[10]。

1.4 统计学方法

采用SPSS 18.0 软件对所得数据进行统计学分析,计量资料采用均数±标准差()表示,比较采用t检验;计数资料采用例数或百分率表示,比较采用χ2检验。以P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床疗效比较

观察组愈显率高于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效比较

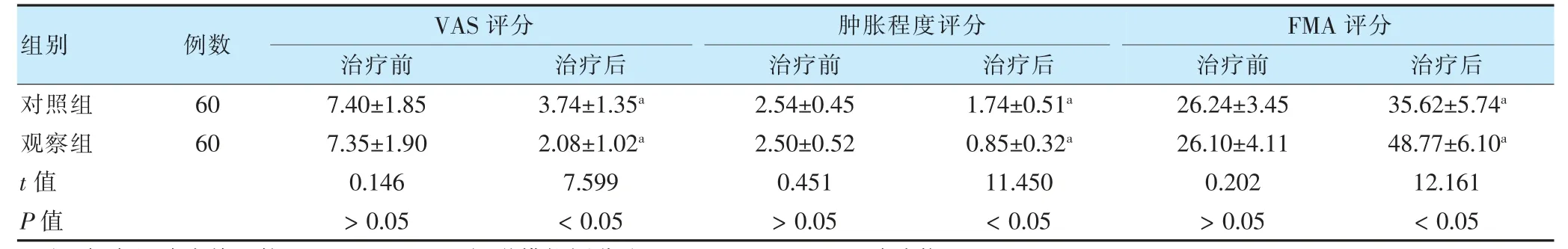

2.2 两组治疗前后VAS、肿胀程度及FMA 评分比较

治疗前两组VAS、肿胀程度及FMA 评分比较,差异无统计学意义(P >0.05)。治疗后,两组VAS 及肿胀程度评分低于治疗前,FMA 评分高于治疗前,观察组VAS 及肿胀程度评分低于对照组,FMA 评分高于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后VAS、肿胀程度评分及FMA 评分比较(分,)

表2 两组治疗前后VAS、肿胀程度评分及FMA 评分比较(分,)

注 与本组治疗前比较,aP <0.05。VAS:视觉模拟评分法;FMA:Fugl-Meyer 运动功能

2.3 两组治疗前后血清CGRP 及SP 含量比较

治疗前两组血清CGRP 及SP 含量比较,差异无统计学意义(P >0.05)。治疗后,两组血清CGRP 及SP 含量低于治疗前,观察组低于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表3。

表3 两组治疗前后血清CGRP 及SP 含量比较(pg/ml,)

表3 两组治疗前后血清CGRP 及SP 含量比较(pg/ml,)

注 与本组治疗前比较,aP <0.05。CGRP:血清降钙素基因相关肽;SP:P 物质

2.4 两组治疗期间安全性评价

两组治疗期间安全性评级均为1 级,各为60 例,占100.00%。

3 讨论

中医将缺血性脑卒中后肩-手综合征归纳为“中风”范畴,认为与气血阴阳亏虚、风、火、痰等多种因素相互作用于人体所引起的内脏功能失调相关[10]。尽管肩-手综合征的表现集中在患者的上肢肩部或者是手臂部位,但其主要病位仍在大脑,因此,不仅需要对患侧的上肢肩部或是手臂部位的症状康复引起重视,同时也需要采取有效的手段促进大脑功能的康复[11-12]。针灸一直以来被认为是治疗各类脑血管疾病后遗症的有效手段之一,且被大量研究证实具有突出的效果,但是否可用于治疗缺血性脑卒中后肩-手综合征仍需要深入研究[13-14]。

在本研究中,我院就针刺联合康复治疗缺血性脑卒中后肩-手综合征的临床效果进行探讨,中医认为缺血性脑卒中后肩-手综合征的发生尽管以脑作为病位,但病因病机为脾肾两虚,瘀血痰浊阻止脑络后,发展成为肩-手综合征[15]。

针刺头部的穴位能够发挥较强的醒脑开窍、疏通经络及活血化瘀的功效,可有效地促进患者肢体功能的康复,同时针肩颈及手部的穴位则可发挥调和静脉、疏通气血的功效[16-17]。另外,经现代医学研究证实发现,针灸治疗可有效地促进改善患者的血液流变学,可有效地促进患者的病灶周围的血流深度,改善脑供血,进一步加快病灶部位大脑组织细胞的康复[18-20]。同时,中医针灸的应用可有效地刺激肌肉,有利于促进神经功能的康复,并防治肌肉萎缩的发生。本研究结果显示,与对照组比较,观察组临床总有效率较高,且治疗后VAS 及肿胀程度评分较低,FMA 评分较高,符合既往研究报道[21]。分析出现该结果的原因是,针灸的应用通过刺激局部组织或肌肉,以此上调此部位神经递质的释放,尤其是使用针刺足三里等穴位更好地促进释放出更多的腺苷神经递质,这些神经递质可作用于传入神经的A1 腺苷受体上,从而达到阻碍大脑痛觉信息传导,降低疼痛感的目的[22]。同时所选择的针刺穴位为外关、内关、手三里、曲池、合谷、肩髃等穴位,其中肩髃等穴位位于痛点附近,针刺该处可发挥通经活络止痛的功效,针刺内关等穴位则可镇定安神,起到通畅气血、调神止痛的功效[23]。另外,有研究报道指出,水肿的发生发展与肩部及腕部肌肉收缩受限,上肢毛细血管及血液循环受阻相关,通过针灸治疗在促进肌肉形成有效收缩的同时,也保证了血管内血液及瓣膜静脉的正常运行,最终达到消肿的目的[24]。通过针刺足三里、三阴交等穴位可发挥滋润肌肉、滑利关节、强骨益脑的效果,针刺曲池、肩髃等穴位,可发挥活血通络的功效。因此,在常规康复治疗的基础上加用针刺处理可有效地促进气血充足、丰盈肌肉及肢体功能的恢复。此外,在观察患者CGRP 及SP 含量时可见,治疗后,观察组血清CGRP 及SP 含量低于对照组。其中CGRP 作为一种广泛分布在中枢及外周神经系统中的重要神经递质,多用于反应机体的炎症情况,而SP 作为一类能够反应疼痛的主要神经递质之一,可在神经源性炎症中发挥重要的作用[25]。结合本研究结果显示,在常规康复治疗基础上加用针灸治疗后,明显地降低了CGRP 及SP 含量,可见针灸的应用能够对交感神经兴奋性产生较强的抑制作用,有效促进改善肢体血管末梢的收缩功能,进而改善疼痛及肿胀等不良症状。在观察安全性时可见两组治疗期间安全性评价均为1 级,证实了针刺治疗的安全性,与既往研究报道基本一致[26]。

综上所述,针刺联合康复治疗缺血性脑卒中后肩-手综合征的临床效果显著,可改善疼痛及肿胀的情况,促进提升运动功能,同时还可抑制血清CGRP及SP 的释放,且治疗期间安全性较高。在接下来的研究中不断扩大样本量,丰富观察指标,延长随访观察时间,以更好地对针刺联合康复治疗的临床优势性进行探讨。