第三方效果:影响受者解码的第四种因素*

2022-02-17章浩

章 浩

存在着一种传播现象:在受者B(第二方)解码来自传者A(第一方)的传播行为或文本时,有一个C(第三方),因受到传者A同一传播行为或文本的影响,发生了变化,B知觉到该变化,从而影响到他对A传播行为或文本的判断。在这个过程中,传者A对特定受者B的影响力不仅来自自身的呈现,还来自该呈现对第三方C的影响效果。这一现象并没有得到专门的阐述①,因此本文来探讨它。

一、影响受者解码体验的三种因素

当一个受者接受来自某传者的传播行为或文本时,他的解码体验到底受到哪些因素的影响,这是关于传播的一个基本问题。人们对此问题的解释分别聚焦于三种因素。

第一种因素是来自传者呈现的各种信息(以下简称“传者呈现”),包括语言符号、非语言符号、传者身体、传播行为等。

索绪尔(Ferdinand de Saussure)说,语言是人们沟通的言语活动中存在着的“十分确定的对象”,它是“一种表达观念的符号系统”,以其知觉形象(能指)约定俗成地连结着抽象的概念(所指)。②胡塞尔认为,在“交往的话语”中起作用的,“一是表达本身,二是它所表达的作为它的含义的东西”,相同的表达,无论何时何地使用、使用者是谁,它的含义都是同一的。③香农(Claude E.Shannon)则将传播理解为一种信息传递的过程,传者所呈现的是承载着特定信息的信号。④

米德(George Herbert Mead)将传者在传播中的特定“姿态”称作“有意味的符号”,作为发挥影响的因素加以考察。⑤虽然米德考察的重点仍是语言,但这让传播中非语言符号的作用进入人们的视野。⑥研究者们考察传者的身势、语音、外表、所使用物品等对受者的影响。⑦施拉姆(Wilbur Schramm)和波特(William E.Porter)总结说,在传播过程中,“一位参与者发出符号,另一位使用符号”,这些符号“可以是语音、姿势、书面词语、图画”⑧。

梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)将身体引入传播影响的考察范围,对他来说,身体是“作为表达和言语的身体”,“身体把某种运动本质转变为声音,把一个词语的发音方式展开在有声现象中,把身体重新摆出的以前姿态展开在整个过去中,把一种运动的意向投射在实际的动作中,因为身体是一种自然表达的能力”。“言语是一种真正的动作,它含有自己的意义,就像动作含有自己的意义。这就是使沟通成为可能的原因。”⑨维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)则将传播理解为一种行为,包括“报告一个事件”“讲故事”“提问、致谢、诅咒、问候、祈祷”等。⑩

第二种因素是现实情境中业已存在的各种信息,它是受者在知觉传者呈现时,可以感知到的环境中的其他事物,包括传播媒介。

任何传播过程都发生在某个现实情境之中,受者需要借助情境中的信息来知觉和理解传者所呈现的信息。考夫卡(Kurt Koffka)指出:“事物之所以像其看上去的那样,是因为场组织的关系,接近刺激的分布引起了这种场组织”。用梅洛-庞蒂的话来说:“知觉的‘某物’总是在其它物体中间,它始终是‘场’的一个部分。一个绝对均匀的平面不能提供任何可感知的东西,不能呈现给任何一种知觉。”

蒯因(Willard Quine)对“恒定句”和“场合句”的区分,也是基于受者判断对情境信息的依赖。场合句不同于恒定句,它“总是需要在当下刺激的激发下才能被肯定或否定”。受者需要结合情境中的其他信息,对传者所说的场合句进行解码。

情境语义学的奠基者巴威斯(Jon Barwise)和佩里(John Perry)认为:“我们总是处于情境中”,“话语的解释是情境的一个汇集,表达式的意义是话语与描述情境之间的一个两元关系”。他们将情境描述为“在各种各样的时空场点上具有性质和处于关系的个体”。兰德尔·柯林斯(Randall Collins)甚至将情境置于个体之上,将其视为理解社会互动的核心,“个体是以往互动情境的积淀,又是每一新情境的组成成分”。他考察了情境因素对个体情绪的影响。

麦克卢汉(Marshall McLuhan)说“媒介即讯息”,不同的媒介意味着不同的“尺度”,不同的尺度意味着不同的影响。约书亚·梅罗维茨(Joshua Meyrowitz)将这种媒介信息进一步解释为“情境信息”,借此超越面对面的传播情境,考察“更广泛、更有包容性的‘信息获取模式’”。他将情境定义为一个“信息系统”。

第三种因素是受者大脑中业已存在的信息和加工方式。

知觉并非纯粹的经验,对外界信息的提取、解码和加工依赖于受者自身已有的观念。海德格尔(Martin Heidegger)认为,任何解码活动都受到某种先入之见的影响,“它作为随着解释就已经‘设定了的’东西是先行给定的。这就是说,是在先行具有、先行视见和先行掌握中先行给定的。”海德格尔将“先行具有”解释为“已领会的因缘整体性”,“先行视见”解释为“瞄着上手事物可解释状态的眼光”,“先行掌握”解释为“概念化上手事物的方式”。

约翰·塞尔(John.R.Searle)则用“背景”一词来表达类似的观点。背景“是那个由实践、技能、习惯和立场构成的集合”“能够使语言的解释得以发生”“能够使感知性解释得以发生”“构造意识”“促成某种准备状态”“使我倾向于某种行为”;使“时间上延续的经验的顺序以一种叙事的和戏剧的形式出现在我们面前”;其中的“一套诱导性倾向”“决定我们经验的结构”。

伯纳德·J.巴尔斯(Bernard J.Baars)使用的概念是“非意识语境”。“语境是一个系统,它形成了意识经验,而与此同时其本身并不是有意识的”,“物质世界的语境只有通过大脑中的语境才能形成我们的意识经验”,包括“知觉语境”“意象语境”“概念思维语境”“意图类似目标语境”及“社会和文化语境”等。

埃科(Umberto Eco)用的是“百科全书”。“对一本文解释时,接收者能构成具体的百科全书的一部分,它允许他或赋予本文或赋予发送者一系列的语义能力。”

对这三种因素的研究形成了一个理解受者解码过程中所受影响的完整图景:具有特定心智特征的个体,在特定的情境中,知觉到特定的传者呈现,产生特定的解码体验。然而,这一理解存在着盲点,它假定一次特定传播的影响过程仅发生在传者和受者之间。即使在一对多的传播过程中,不同的受者也会被打包研究或分别考察,不同受者反馈之间的相互影响被排除在外。事实上,当一个传播行为或文本同时具有多个受影响者时,一个受影响者的表现,也会对另一个受影响者的解码体验产生影响。

二、影响受者解码的第三方效果

试看以下三则案例。

(1)教务处的督导检查某教师上课状况。教师认真讲授,内容中规中矩,但台下学生大多反应平淡,有些学生玩起了手机,有些学生打起了瞌睡。因此督导认为,教师的课程内容总体不错,但需做适当调整,激发学生的听课兴趣。

(2)丈夫和妻子说话,妻子发现隔壁房间的女儿因为听到丈夫的说话声而不再专心学习,于是让丈夫不要再说了。

(3)教师们通常只使用投影展示教案,有位教师讲课时在黑板上写起了板书,当天值日的学生意识到自己需要在课后擦黑板,于是对这位教师产生了一丝不满。

在案例(1)中,教师实施的授课行为,同时向学生和督导展示。在督导听教师上课这一接受过程中,自己是作为受者之一的第二方,教师是作为传者的第一方,在场学生是作为其他受者的第三方。学生对教师授课行为的反馈成为督导接受知觉的一部分,并影响了督导对教师授课水平的判断。如果不受听课学生消极反应的影响,督导就不会将教师的课判定为不够吸引学生。

在案例(2)中,丈夫的传播行为只针对妻子,但女儿受到此传播行为的波及,做出反馈,该反馈又成为妻子知觉的一部分,改变了妻子对丈夫传播行为的态度。对于妻子来说,此时丈夫是第一方,自己是第二方,女儿是第三方。如果妻子没有知觉到女儿受到丈夫说话的影响,就不会要求丈夫别再说话。

在案例(3)中,对于值日学生而言,受传播行为影响的第三方是一个物体(黑板),它是作为一个物理过程的传播行为(用文字表达)所导致的物理效果。这一效果被值日学生所知觉,影响了他对教师传播行为的看法。如果不存在黑板变脏这一变化,值日学生就不会产生不满。

无论是目标内的传播,还是意外波及;无论是他人的反馈,还是物理的变化,在这些传播过程中,第一方传者所呈现的符号、身体、行为等对第三方产生了某种影响效果,作为第二方的受者在知觉传者呈现的同时,也知觉到这一效果,并因此产生了不同的判断。也就是说,受者的解码体验同时受到了传者呈现及其“第三方效果”的影响。这里的“第三方”可以指代第二方之外的某一个受影响者,例如案例(2)中的女儿和案例(3)中的黑板,也可以指代多个受影响者,例如案例1中的多位学生,有些学生玩手机,有些学生打瞌睡,存在着不同的效果。

在一个事件的传播中,不同个体之间存在相互影响并非新发现。卡茨(Elihu Katz)和拉扎斯菲尔德(Paul F.Lazarsfeld)很早就关注过受者所受多种影响的关系,但他们所讨论的是多次传播,每一次影响都是一次新的传播事件,有着不同的传者。本文关注的不是众多个体之间相互影响的庞大网络,而是某个特定的受者在解码某个传者呈现时所受的影响。第三方效果及其对第二方受者的影响,都是在一次传播过程中完成的。具体说来,它有以下三个方面的限定。

其一,第三方效果产生于第二方受者所知觉的同一传者呈现。督导和学生看到的是教师的同一次上课过程;妻子和女儿听到的是丈夫的同一番言语;黑板被弄脏正是学生所见教师文字表达过程的结果。第三方效果本身就是第二方受者所接受的这一传者呈现的效果事件,并不来自另一起事件。

其二,第三方效果只是第三方受到第一方传者呈现的影响所做出的反馈,是一个一对多单一传播事件中其他受影响者身上发生的效果,不是针对第二方受者的传播。学生没有向督导表达对教师的不满;女儿没有向母亲抱怨父亲;黑板更不会言说。第三方效果只是在第二方受者接受传者呈现过程中被知觉到,从而产生影响。因此,它不是另一个“传者呈现”,不同于两级传播或其他多次传播事件共同构成的影响过程。

其三,第三方效果影响的是受者对传者呈现的解码体验。我们关注的是督导看见学生打瞌睡而对教师授课水平做出的评价、妻子因为女儿不再专心学习而对丈夫说话形成的态度、学生因黑板被污染而对授课老师产生的想法,而不是督导对听课学生、妻子对女儿、值日学生对黑板的看法。第三方效果影响的仍是第二方受者对第一方传者呈现的解码体验。

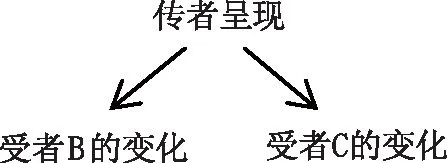

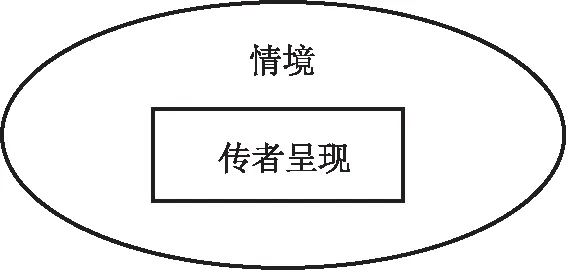

作为影响第二方受者对第一方传者呈现解码体验的第三方效果,就发生在一个一对多的传播过程中,我们只是转换了看待这一传播过程的视角。我们通常以全景视角看待多受众的传播——传者的传播行为对多个受者造成影响(图1)。对于全景观察者而言,B的变化和C的变化都是传播效果,它们被归为一类,与传者呈现相对应。现在我们用某个特定受者的视角来看,就产生了另一番图景(图2)。对于某个特定受者B来说,他所见到的是传者呈现,以及这个呈现对他者造成的影响。对他者造成的影响,不是对B造成影响的平行事件,它和传者呈现一样,是此次传播过程中所见图景的一部分,都影响着B的心智状态,它们被归为一类,与B的变化相对应,都可以成为B变化的产生原因。

图1

图2

三、广泛存在的第三方效果影响

很多心理学的实验表明第三方效果对受者影响的存在。人们经常在解码过程中,因为知觉到第三方的反馈而产生不同的认知判断。

M.谢里夫(M.Sherif)在一项关于判断光点移动距离的研究中发现,人们在回答难以确定答案的问题时,会受其他回答者答案的影响,不自觉地向更接近于他人答案的方向修正自己的判断。在这个过程中,他人给出的答案即是第三方对所答问题这一传者呈现做出的反馈。

在所罗门·阿希(Soloman.E.Asch)所做的经典实验中,实验要求被试判断一张卡片中一条线段和另一张卡片上的三条线段中的哪条一样长。在单独作答时,人们基本能够答对。当改在8—10人的小组中,由其他假扮被试的实验助手先以同一个错误选项为答案,就会有三分之一的真被试以这个错误选项为答案。对于线段长短问题这一文本,作为第二方的真被试的判断和行为,受到了作为第三方的其他答题者反馈的影响。

昂科巴克(C.Unkelbach)和莫墨尔特(D.Memmert)研究发现,在足球赛中,裁判对球员犯规与否的判断,受到现场观众喧哗声的影响。当对方选手出现模棱两可的犯规动作时,观众的喧哗声会增大,导致裁判出示更多黄牌。观众对球员行为的反馈,影响着裁判对球员行为的判断。

涂尔干(Emile Durkheim)在对宗教仪式的描述中,也呈现了第三方效果的影响。当个体处在某种宗教仪式中时,在场其他个体对部族首领仪式行为的积极反馈,对他的认知和情绪有着明确的感染作用。柯林斯(Randall Collins)解释说,当人们聚焦在共同的对象上时,个体会通过对其他个体反馈行为的知觉,更加强烈地体验到某种情绪。

第三方效果影响受者判断的现象广泛存在于当代社会。第三方效果依赖于一次传播中存在着两个以上的受影响者,而且一个受影响者的反馈能够被另一个所知觉。大众传播技术令单一传者呈现拥有了多个受者,而互联网技术又令受者们的反馈出现在网络中,被其他受者所知觉,人们在解码过程中更多地受到了第三方效果的影响,甚至主动利用第三方效果来实现其目标。

一方面,第二方的受者会通过考察第三方效果,来对传者呈现做出更加准确的判断。

抖音的算法推荐系统就是这样一个案例。抖音短视频平台不再像传统媒体那样,仅根据平台自身的阅读,对用户所上传的文本做出判断,而是将其置于一个多受者的传播过程之中,结合该文本的第三方效果进行评价。系统会通过特征识别,对文本和用户进行标签化,新发布的文本经过机器及人工审核后,依照标签分配进入初始流量池。平台根据初始流量池中的用户行为反馈数据,即完播率、复播率、点赞量、评论量、转发量等,来了解这些初始用户是否喜爱这个文本,反馈数据好的文本被推进更大的流量池。在这个过程中,视频文本是作为第一方的传者呈现,抖音平台是第二方,流量池中的受众是第三方,第三方对第一方的反馈状况,决定了第二方对于第一方的态度和下一步的处置方式。

类似的,亚马逊会根据用户们对某本书的反馈,来决定如何推送这本书;谷歌依据用户们对某个链接的点击次数,来决定如何为这个链接排序。媒介机构作为第二方,都是通过作为第一方的某个文本对于作为第三方的用户们的传播效果,来判断该文本的价值。第三方效果越来越多地影响到媒介机构对媒介文本的判断过程,成为其判断产生的主要依据。

另一方面,由于知道第二方受者会受到第三方效果的影响,作为第一方的传者,不再单纯地呈现自身的语言和行为,还会有意地为这种呈现找到第二方可见的第三方,通过影响第三方的反馈,来达成影响第二方受者的目标。

在微博、知乎等网络平台撰写文章控告他人,引发大众的同情和愤怒,从而驱动管理者介入,是第一方利用第三方效果的一种方式。2021年阿里巴巴某女员工在出差之后,分别向警方和公司管理人员控告某男同事在她酒后对她实施了性侵,没有得到她想要的回应。然后,她在阿里巴巴内部网络中发布文章,描述性侵事件,也未得到理想结果。最终,她将此事发布在公共的网络平台,得到广泛关注,很多人对她表达了同情,对阿里巴巴和涉事男员工表达了愤慨。阿里巴巴公司随即宣布,立刻采取针对涉事男员工的处置措施,警方也再次介入事件,抓捕了相关人士。

在这一事件中,当事人实施了三次传播。第一次,她向警方和公司管理层控诉涉事男同事,此时不存在第三方。第二次,她在公司内部网络向同事们控诉涉事男同事,想以此引起公司管理层的介入,此时公司同事群体为第三方,但该第三方的反馈也未能导致作为第二方的公司管理层对此事做出如当事人所期待的干预。第三次,她以社会大众为第三方。当公司管理层看见该事件文本在公共网络平台散布时,不得不将大众反馈这一第三方效果纳入对该事件的考量之中,因而改变了此前的干预方式,做出了更利于当事人的举措。同样的控诉一旦裹挟着对第二方非常重要的第三方效果,便会产生传者呈现本身所不具有的强大影响力。

四、在情境中制造信息

从上文所提“传者呈现—情境—心智”的传播模型来看,第三方效果就是传者呈现在情境中引发的变化,是传播行为在情境中即时制造的信息,但它不是情境中业已存在的部分,而是随着传者呈现而发生变化的部分。

传播行为不是一个抽象的、真空中的行为,不只对特定受者展开,它所发生的世界也不是静止不变的,会随着传者呈现的出现而发生变化。当特定的传者呈现被施加于这个世界,必然会“搅动”这个世界,对它造成冲击,导致一系列变化,包括物理变化和心智变化,心智的变化又会引发当事人在语言和身体等方面可见的反馈。一个传者呈现发生在一个情境之中,不仅意味着在这个情境中多出了一个传者呈现,还意味着多出了由这个传者呈现所引发的各种变化。传者呈现不仅发生在情境中,还在发生的过程中改变着情境。

我们需要将第三方效果与受者情境认知的变化区分开来。戈夫曼(Erving Goffman)说:“当一个个体出现在他人面前时,他的行为将会影响他人此刻的情境定义。”传者对受者的控制“主要是通过影响他人正在形成的情境定义而达到的。他能通过表达自己来影响这种定义,给他留下这样一种印象,这种印象将引导他人自愿按照他自己的计划行事”。在不同的情境中,人们扮演着不同的角色,有着不同的“道德要求”“评价方式”“常规程序”。

戈夫曼的“情境定义”,是个体对情境的判断,不同于情境本身。情境定义的变化甚至不依赖于现实情境的变化。当教师在教室里对学生说“我们开始上课”时,学生对情境的定义便由“下课”转变为“上课”,此时教室里的任何事物都没有发生变化,导致情境定义变化的只是一句传者呈现。情境定义变化对解码体验的改变,也不同于情境,起关键作用的不是情境中的事物,而是受者大脑中关于不同情境所适用的规范和程序的既有信息。在下课情境中,学生可以自由活动,而在上课情境中,学生不可以自由活动,这些规范在传播发生之前就存在于学生的大脑中。情境定义本质上就是受者的认知,是受者对传者呈现解码体验的一部分。

我们还需要将第三方效果与传者对现实情境的事先干预区分开来。在穆奇艾利(Alex Mucchielli)看来,人们可以通过改变情境来提升传播影响力。他所说的改变情境,主要是指传者通过其他行为,在传播发生之前对情境实施干预。例如,通过选择特定的场所,或者将场所布置成特定的模样,实现不一样的传播效果。对于受者而言,这些不是情境的变化,而是传者呈现发生在其中的情境本身。

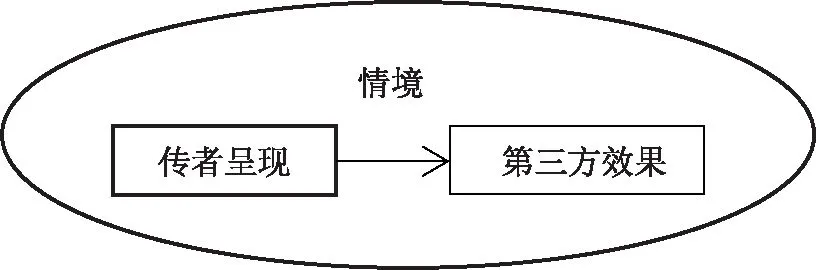

第三方效果是传者呈现发生时现实情境中真实产生的变化。这一变化和情境中的其他事物以及传者呈现,共同构成了受者接受过程中所知觉的完整图景。过去我们所理解的受者知觉图景是“特定情境中有一个特定的传者呈现”(图3),当我们将第三方效果的影响考虑进来,这一幅知觉图景便转变为“特定情境中有一个特定的传者呈现,而且这个呈现引发了特定的变化”(图4),这个变化,被我们称作“第三方效果”。也就是说,传者不仅通过符号、身体等传递着信息,还因为这个传递过程,改变了情境中的其他事物,制造出一系列影响受者解码的新信息。

图3

图4

第三方效果影响的是第二方受者对传者呈现的判断,它是除传者呈现、情境和大脑中业已存在的相关信息之外,影响受者解码的第四种因素。作为一种情境变化的信息,第三方效果以对传者呈现的信息进行补充的方式发挥着作用。这种补充关系主要表现为三种。

在第一种补充关系中,第三方效果可以表述为“传者呈现导致了他者的这般状况”。这是最标准的效果信息。受者知觉到第三方的这般状况,并将其归因于传者呈现。在督导听教师上课的案例中,督导看到了学生们不够专注的状态,并将之归因于教师的授课方式有所不当。在夫妻交谈案例中,妻子知觉到女儿变得不专注,并将之归因于丈夫的说话行为。

在这种补充关系中,受者因为对第三方这般状况的在意而改变了对传者呈现的评估。妻子不希望女儿在学习时走神,所以对丈夫说话的态度转向禁止;学生不希望课后擦黑板,所以对教师的行为产生厌恶;阿里巴巴高管们不希望公众对公司不满,所以着手处理员工的申诉。此时,第三方效果要么是令受者期待的好事,要么是令受者厌恶的坏事,成为传者呈现或正或负的附加价值。

在第二种补充关系中,第三方效果以“他人对此传者呈现持这般判断”的形式,为受者对传者呈现做出判断提供参考。受者会根据第三方的判断来推演,对传者呈现持有何种判断、态度或回应方式是正确的。前文所引三则心理实验均属此类。答题者根据他人的答案,调整自己对正确答案的判断;裁判根据观众的表现,调整自己对赛场真相的判断。抖音则是通过点赞、转发等反馈,了解作为第三方的部分用户对某个文本的判断和态度,由此建立起自己对该文本的判断。

在第三种补充关系中,“他者处于这般状态”作为一种知觉背景,影响着受者对该传者呈现的接受过程。此时第三方效果就是传者呈现即时制造出的情境。在这个意义上,它更接近于梅洛-庞蒂所说的“知觉某物时的场”。传者呈现不仅出现在一个场中,还在出现的同时制造了一个新场,令受者在这个新场中知觉它。在宗教仪式中,其他个体的积极反馈,为个体提供了一个感知部落领袖祭祀行为的新场。

五、第三方效果的影响机制

把第三方效果纳入对单次传播中传受影响的考察,有助于我们重新审视传受影响的过程。在我们过去的观点中,剥离心智和情境的因素,传播过程就是由传者呈现导致受者反应的因果变化。我们隐去了这个因果关系中的多个环节。实际上,传受过程是一个包含着多个事件的因果链。

亚里士多德(Aristotle)在《修辞学》中指出,“使听者处于某种心情”是演说者的一种论证方式。后代的研究者继承了这种思路。霍夫兰(Carl Hovland)等人在其经典的说服研究中,考察传者诱发受者恐惧情绪所带来的说服效果。传播行为导致受者产生的情绪效果,可以作为一种影响力,进一步导致认知效果和行为效果。米歇尔·L.雷(Michael L.Ray)将这种传播效果的层次概括为“认知—情绪—行为的学习”层次模式、“行为—情绪—认知的认知失衡—自我合理化”层次模式、“认知—行为—情绪的低参与”层次模式三种类型。

这意味着,在单一受者的身上,传播效果至少包括三个环节:情绪效果、认知效果和行为效果,一种效果可以成为另一种效果产生的原因。虽然不同效果都发生在作为第二方的受者身上,但人们已经注意到,传播效果是分层次的,效果之间也存在着因果关系。

另一方面,传播行为也是一组因果事件。我们来拆解一个最基本的传播行为:一个传者对一个受者说话。传者发出的语音被理解为传者呈现的一部分,然而语音并不是传者的。传者驱动身体进行言说,身体在与世界的交互中,令空气产生振动,该振动作用于受者的身体,成为一串可识别的语音。空气振动是传者说话行为的效果事件,受者的语音知觉是受者身体接触到这个空气振动产生的效果事件。语音不是传者行为本身,而是由传者行为对这个世界施加影响所产生的间接后果。

受者不仅知觉到语音,而且知觉到传者正在说话的画面,并相信这语音来自传者的说话行为,为两者建立起因果关系,才能做出“传者对我说出了这些话”的完整判断。受者产生的知觉包括对传者呈现(张嘴说话)和效果事件(语音生成),以及对两者因果关系的判断(他说了这些话),缺一不可。

语言哲学家奥斯汀(John L.Austin)将言语行为划分为话语行为、话语施事行为和话语取效行为三个层次,传播效果被纳入传播行为加以考察。奥斯汀的学生约翰·塞尔(John.R.Searle)发展了言语行为理论,将言语行为区分为“发语行为”“命题行为”“话语施事行为”和“话语取效行为”四个层面。这里存在着一个非常关键的突破,他们将言语行为的效果纳入到言语行为之中。换句话说,传播效果不仅是传播影响力的结果,也是传播影响力本身。传播行为产生了某个传播效果,并通过这个效果,产生新的传播效果。在特定受者的某次接受过程中,传播行为和传播效果都在发挥着作用。传播效果不是传者呈现和受者反应之间的二元因果事件,而是由一系列因果事件连缀、叠加而成的因果链。

我们可以参照胡塞尔在《逻辑研究》中对语言传播的经典表述,来描述传播过程中影响的发生。传播这个具体现象可以一分为二:一方面是传播行为,传播行为在物理现象中根据其物理方面构造其自身;另一方面是因果效用,它给予传播行为以效果,并且在世界中构造起与传播行为有关的因果关系。正是由于因果效用的缘故,传播才不单纯是一个行为。行为在导致某些效果,并且正是因为它导致某些效果,它才能通过创造符号和效果事件来对受者施加影响。

哈贝马斯(Jürgen Habermas)在奥斯汀和塞尔研究的基础上,对言语行为的效果进行了多层次的区分。当传者对受者说“给Y一些钱”时,受者理解了这一请求是“施事行为效果1”,接受这一请求是“施事行为效果2”,给了Y一些钱,是“取效行为效果1”,这给钱的行为令Y的妻子高兴,是“取效行为效果2”。在哈贝马斯这里,传播效果不仅以一种事件因果链的形式出现,而且涉及了多个主体。

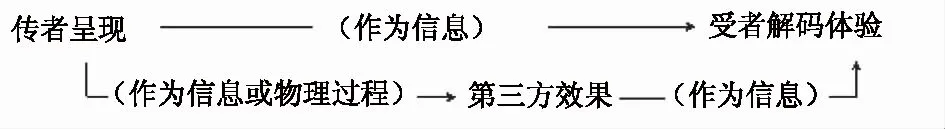

对于第三方效果而言,影响受者解码体验的机制正是跨主体的因果链。它由至少两组交织的因果事件构成(图5)。其一是传者呈现经由信息传递的方式,影响受者解码体验的因果事件,这是我们对传播过程的朴素理解。其二是传者呈现令情境中的第三方发生变化——由信息传递过程所导致的第三方心智变化或由物理过程导致的第三方物理变化,这些变化又作为受者解码时提取的信息,影响受者解码体验的双重因果事件。这是一个三元关系的复合因果链,后一链条与前一链条交织发生,共同作用于受者,令其产生特定的解码体验。

图5

在这个复合因果事件中,传者呈现及其第三方效果以同时成为受者解码过程中所提取信息的方式,共同发挥着作用。布鲁诺·巴拉(Bruno G.Bara)用“信息提取”来描述社会互动的方式。受者不仅识别语言等有意向的、象征性的符号,还在诸如传者的身体特征和动作、物品的使用状况、行动留下的痕迹等非意向、非表征的事物中,提取相关信息。人们经由知觉,将外在世界转化成信息,解码正是以此为基础的信息加工过程。对于受者来说,传者所呈现的符号和身体、情境中其他事物的变化都可以成为解码过程中的信息来源。在受者对传者呈现进行解码时,必然会提取传者呈现中的部分或全部信息,第三方效果的作用方式就是在这一过程中,成为同时被提取的信息,影响受者的判断。

在一个没有第三方效果影响的传播过程中,督导对教师上课行为进行解码,通常会提取教师说话(传者行为)、教师所说内容(传者所呈现的符号)等信息,由此形成对教师授课水平的判断。而在一个有第三方效果影响的传播过程中,在场学生的表现(第三方效果)和上述信息同时被督导提取,从而形成了对教师授课水平的另一种判断。当妻子提取了女儿不再专心学习这一信息(第三方效果),她甚至可以搁置对丈夫说话内容(传者所呈现的符号)的信息提取,仅结合所提取的丈夫说话(传者行为)信息,产生阻止其说话的意愿。

一旦第三方效果在受者解码过程中发挥着作用,我们就不能将它分割开来。如同受者不会将传播作用于自身的情绪效果和认知效果分割开来,不会将传者的声带振动和自己的语音体验分割开来,受者也不会将知觉中传者呈现的符号、身体和其他效果事件分割开来加以思考。传者呈现和第三方效果以作为被提取信息的方式共同作用于受者的心智,主导受者解码体验的产生。当传者偕同第三方效果对受者施加影响时,第三方效果就不能看作是和受者效果同等的另一种效果,而应看作是传者对受者施加影响的一部分。

传播情境中的他者延伸了传播的影响。传者呈现对其他事物的影响效果,可以作用于受者对它的解码体验。当一个人或事物的变化由传者呈现引起、属于该传播过程中的一个环节、对受者解码传者呈现具有影响,它便成为此次传播中传者对受者影响力的一部分。换句话说,受者所受传者的影响,不仅来自传者呈现,还来自该呈现所导致的其他变化。这意味着,在一次传播活动中,传者并非只向受者展示自身——从语言符号、非语言符号、身体到行为,还在制造一系列事件,这些事件共同影响着受者的判断。

注释:

① 参见[英]丹尼斯·麦奎尔、[瑞典]斯文·温德尔:《大众传播模式论》(第2版),祝建华译,上海译文出版社2008年版。

② [瑞士]费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,商务印书馆1980年版,第36-37、101页。

③ [德]埃德蒙德·胡塞尔:《逻辑研究》(第二卷第一部分),倪梁康译,上海译文出版社2006年版,第45、50-52页。

④ Claude E.Shannon.AMathematicalTheoryofCommunication.Bell System Technical Journal,vol.27,1948.pp.379-423.

⑤ [美]赫伯特·米德:《心灵、自我和社会》,霍桂桓译,译林出版社2012年版,第49页。

⑥ [美]马克·L.耐普、约翰·A.戴利:《人际传播研究手册》(第四版),胡春阳、黄红宇译,复旦大学出版社2015年版,第242-243页。

⑦ 参见Judith A.Hall,Mark L.Knapp(Ed.).NonverbalCommunication.Boston:Mouton de Gruyter.2013。

⑧ [美]威尔伯·施拉姆、威廉·波特:《传播学概论》,何道宽译,中国人民大学出版社2010年版,第50页。

⑩ [奥]路德维希·维特根斯坦:《哲学研究》,李步楼译,商务印书馆1996年版,第16-17页。