李学麟治疗小儿外感发热用药经验的数据挖掘研究※

2022-02-14陈文玲李学麟

陈文玲 闫 超 李学麟

小儿外感发热是儿科的常见病,是以发热为主要症状的疾病,常伴有咳嗽、咽痛、鼻塞、流涕、纳差、大便不调等症状。现代医学认为该病的病因主要是病毒感染或合并细菌感染,主要以抗病毒或联合使用抗生素、物理降温、退热药物等手段治疗。这些方法虽可缓解症状,但是由于人们对患儿反复使用抗生素、退热药物的不良反应普遍担忧,因此运用中医药治疗该病得到不少家长的青睐。

李学麟教授出身于中医世家,系福州苍霞洲李氏儿科流派嫡系传人、福建省名中医、首批全国优秀中医临床人才、全国第六批老中医药专家学术继承工作指导老师。李教授从事中医临床工作40 余年,对诊治小儿外感发热有着丰富的临床经验,临床中遣方严谨,用药灵活,疗效显著。本研究对李教授诊治该病的用药经验进行数据挖掘和总结,以便为中医儿科临床实践提供思路,更好地传承和发展名医经验。

1 资料与方法

1.1 病例来源与筛选本研究所入选的处方均为2020 年1 月—2020 年12 月李学麟教授在福建中医药大学附属人民医院名医苑门诊病例的处方,患儿符合小儿外感发热的中医诊断标准[1],临床表现为发热、咳嗽、咯痰及(或)鼻塞、流涕,咽红或不红,舌红或淡红,苔白或黄,脉浮、数或滑,指纹红或紫。共收集符合纳入标准的合格处方95个。

1.2 数据处理软件采用中医传承计算平台(V3.0)软件进行统计分析。

1.3 数据录入与核对将收集整理的95 个符合标准的处方录入中医传承计算平台(V3.0)中,建立数据库,再由另外2名课题组成员进行检查、核对,确认数据无误后进行统计分析。

1.4 数据挖掘应用软件中“数据分析模块”进行分析,包括证候、疾病诊断,以及中药的四气、五味、归经、功效类别等。统计分析药物频次(统计方剂中涉及的中药类别累计频次,完整的数据结果通过“导出Excel”功能,直接导出编辑提取即可)、关联规则(统计方剂中涉及的药物组合累计出现的频次,平台中显示分析的处方数量、涉及的具体药物数量,主要参数为“支持度个数”“置信度”,再通过用药模式、规则分析、网络拓扑、导出Excel 等板块提取)、聚类分析(采用k均值聚类算法,主要对所选取的方剂数据进行聚类,设置聚类个数后,通过“提取组合”“核心组合”“网络展示”“方剂导出”4 个板块提取)、用量统计等进行方剂分析、症状分析、证候分析等。

2 结果

2.1 中医证候统计对95 个处方的中医证候进行统计分析,共涉及中医证候11 个,包括风痰犯肺证、风邪犯肺证、风邪外袭证、积滞伤胃证、风寒犯肺证、风寒外袭证、风热犯咽证、痰热闭肺证、痰热内扰证、营卫不和证、食滞胃肠证。其中,4例患儿存在兼夹证候,故中医证候总频次为99 次,频次排名前3 位的中医证候依次为风痰犯肺证、风邪犯肺证、风邪外袭证。见表1。

表1 中医证候频次排名(前3位)

2.2 症状统计对95 例患儿的症状进行统计,共涉及30个常见症状,包括发热、咳嗽、流涕、咽痛、腹胀、鼻塞、痰黏、纳欠佳、大便不畅、大便稀溏、腹痛、恶寒、痰黄、口干等。其中频次排名前5位的症状依次为发热、咳嗽、痰黏、纳欠佳、大便不畅。见表2。

表2 症状频次排名(前5位)

2.3 中药频次统计对95 个处方进行中药频次统计,共涉及常用中药30味,其中频次大于50次的有11味,频次排名前10 位依次为细辛、桂枝、射干、干姜、茯苓、五味子、辛夷、黄芩、蜜麻黄、白芍。见表3。

表3 中药频次排名(前20位)

2.4 中药四气、五味、归经统计对95 个处方中中药的四气、五味、归经频次进行统计,中药四气排名由高到低分别是温、寒、平、热、凉;中药五味排名由高到低分别是辛、苦、甘、酸、咸;中药归经共涉及12 条经脉,排名前5位依次为肺、脾、胃、心、肾经。见表4。

表4 中药四气、五味、归经频次排名(前5位)

2.5 基于关联规则的方剂组方规律分析设置“支持度个数”为47,“置信度”为0.9,得出高频药物组合57 个;药物组合所涉及的药物有10 个,分别是细辛、桂枝、射干、白芍、五味子、蜜麻黄、黄芩、法半夏、干姜、辛夷。见图1。

图1 基于关联规则的治疗小儿外感发热的药物组合网络化视图

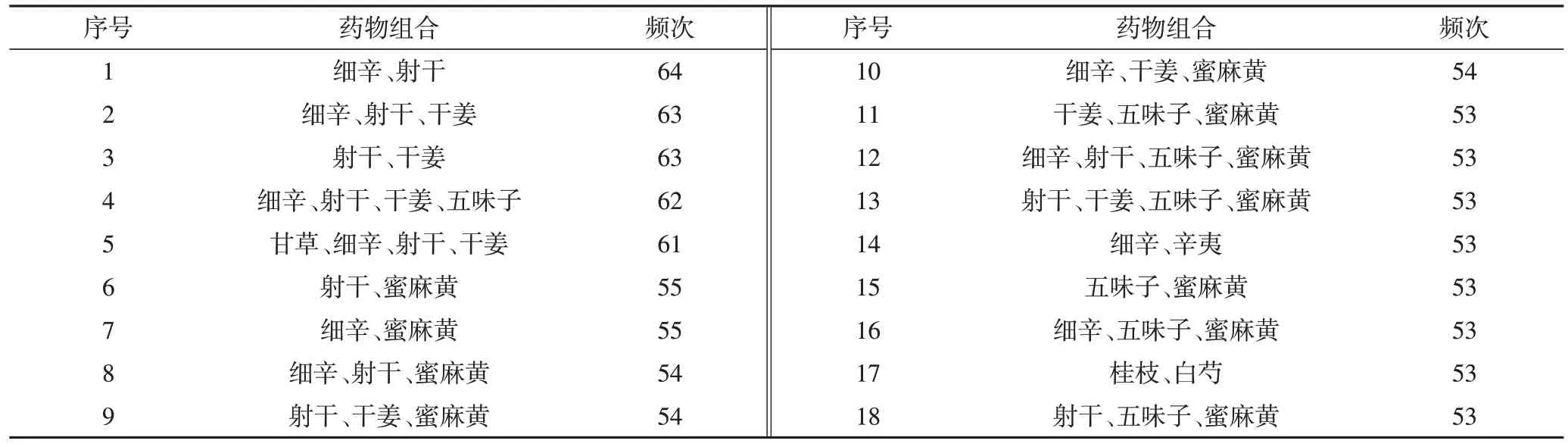

95 个处方中药物组合出现频次≥53 次的共涉及18组药物组合,居于首位的是细辛-射干。见表5。

表5 基于关联规则的治疗小儿外感发热的药物组合(频次≥53)

选择“规则分析”,分析药物组合规律,可见置信度≥0.9 的关联规则有116 条,其中“干姜、五味子→细辛”“细辛、五味子→干姜”“射干、干姜、五味子→细辛”“细辛、干姜、五味子→射干”这4组关联规则的置信度为1。见表6。

2.6 基于复杂系统熵聚类的药物核心组合分析在核心组合分析窗口中,进行复杂系统熵聚类,得到李学麟教授治疗小儿外感发热常用药物核心组合6个。见表7。

3 讨论

从药物组合、核心组合的组成来看,细辛、桂枝、干姜、射干、茯苓等5 味药出现的频次最高。细辛味辛,性温,有小毒,归心、肺、肾经,具有解表散寒、温肺化饮、通窍、祛风止痛等功效。现代药理研究[2]表明,细辛可通过干扰猪流感病毒的复制,从而起到抗病毒作用。吴昊等[3]在研究清肺排毒汤对新型冠状病毒的作用时发现,细辛中的细辛脂素能直接作用于人体细胞,从而提高机体免疫力、阻挡病毒侵袭。李晶晶等[4]研究发现,细辛多糖具有促进小鼠特异性免疫应答的作用。桂枝味辛、甘,性温,归心、肺、膀胱经,具有发汗解表、通阳化气、散寒止痛等作用。刘浩等[5]研究认为,桂枝具有抗病毒、抗菌、抗炎、解热镇痛、抗过敏等作用,其中桂枝挥发油中的桂皮醛是有效的抗病毒成分之一,桂枝内含有的桂皮醛和桂皮酸钠成分具有扩张皮肤血管、促进散热并调节血液循环等作用。射干味苦,性寒,归肺经,具有清热解毒、消痰、利咽等功效。尤献民等[6]研究认为,射干中的有效成分白射干素、鸢尾黄素和野鸢尾黄素均为射干药材中异黄酮苷元的主要成分,具有抗炎、抗病毒、止咳等药理作用。干姜味辛,性热,归脾、胃、肺、肾、心经,具有温肺化饮、温中散寒、回阳通脉等功效。王梦等[7]研究表明,干姜醇提物具有明显的抗炎、解热镇痛和体外抑菌作用,认为其镇痛抗炎作用为其温经止痛的现代内涵。茯苓味甘、淡,性平,归心、肺、脾、肾经,具有健脾、利水渗湿、宁心等功效。赵强强等[8]研究发现,从茯苓中提取的茯苓多糖PS1和PS2均可增强非特异性免疫和细胞免疫功能,具有抗炎作用。邵璐等[9]研究认为,茯苓与甘草合用可提高功能性消化不良大鼠胃肠道中MTL、GAS及5-HT的含量,缓解功能性消化不良大鼠的症状,使胃肠道的动力得到恢复,进而起到治疗功能性消化不良的作用。张信岳等[10]研究发现,茯苓中的羧甲基茯苓多糖具有体外抗病毒活性。

经过对李教授门诊收集的95 张处方进行统计分析,可见以解表药、清热药、化痰止咳平喘、温里祛湿、消食类等药物频次居多,四气以温、寒为主,五味以辛、苦、甘为主,大部分药物均归于肺、脾二经。由此可见,李教授针对小儿外感发热的治疗处方立足标本兼顾、肺脾同治,采用寒温并用、表里双解的方法。

从证候及症状分析数据可见,以风痰犯肺、风邪犯肺为主要证候,以发热、咳嗽为主要症状;从主方使用情况来看,李教授应用较多的是以经方小青龙汤为基础的加减方;从药物组合来看,常见组合为“细辛-射干”“射干-干姜”“细辛-干姜”等。其中,细辛解表散寒、温肺化饮、通窍;射干清热解毒、消痰、利咽;干姜温肺化饮、温中散寒。因此,两两相合,寒温并用,解表清热,温肺化饮,化湿和中。

小青龙汤出自《伤寒论》,从原文第40条可见,小青龙汤证的基本病机为外寒里饮,其病位主要在肺,与胃相关,所涉及的症状有发热而咳、干呕,兼症有渴、利、噎、小便不利、少腹满、喘等,均与外寒不解、痰饮内停相关[11],其主治支气管炎、哮喘、肺部感染、鼻炎、慢性阻塞性肺病等呼吸系统疾病[12]。李教授在临床中运用小青龙汤的经验丰富,相关研究[13]表明李教授运用小青龙汤治疗的中医疾病达15种,如咳嗽、感冒、哮病、癌症、乳蛾、胸痹、虚劳、喘病、肺炎喘嗽、鼻鼽等,而西医疾病有支气管炎、哮喘、上呼吸道感染、肺部感染、鼻炎、慢性阻塞性肺病、肺肿瘤、肺气肿、肺源性心脏病、心力衰竭等,可见其应用范围之广。

对于小儿外感发热,从中医方面而言,李教授认为小儿机体娇弱,脏腑功能成而未全,若家长喂养不当,则小儿脾胃受损,痰湿内生,加之冬季气候寒凉、夏季空调冷气,患儿起居不慎,寒温不调,卫外不固,极易感受寒邪,进而形成外寒里饮之证;从西医方面来看,李教授认为如小儿有反复呼吸道感染、哮喘、消化不良等病史及经常使用抗生素治疗者,在临床上更常见该证。结合其临床见发热、咳嗽、痰黏、纳差、苔白腻等症状及体征,治疗则可考虑予小青龙汤以解表散寒、宣肺化饮。然小儿为纯阳之体,感邪又易化热,侵犯肺胃,故治疗上常加黄芩、北柴胡、石膏、淡豆豉、连翘、金银花、荆芥、钩藤等清热之品以除热。李教授主张解表除热需“一鼓作气”,在药量上,从此次统计的处方可见,性温散寒之品仅选取数种少量合用,如细辛1~2 g、干姜2~3 g、桂枝4~8 g、蜜麻黄4~6 g等,性寒除热之品则选一至两味足量用之,如北柴胡15~18 g、黄芩10~15 g、石膏20~30 g、淡豆豉9~10 g、金银花10~15 g等,待热退后,视情况或去性寒除热之药以宣肺化痰止咳,或转以调理脾胃功能之剂以善后,均随证治之。由于篇幅有限,未能在上述表格中体现更多药物的使用频次及剂量等相关内容,然而在基于复杂系统熵聚类的药物核心组合分析(表7)模块中,得出的核心组合“北柴胡、桂枝、茯苓、白芷、葛根、甘草、黄芩、藿香”和“茯苓、厚朴、北柴胡、姜半夏、黄芩、桂枝、炒山楂、甘草”则分别与李教授的经验方“抗感Ⅰ号”[14]和“抗感Ⅱ号”高度相似,但由于这两个核心组合药物在此次数据统计中并非高频出现,因此暂不作分析,有待今后收集更多数据后进一步挖掘分析。

4 结语

李教授治疗小儿外感发热具有丰富的经验,认为该病多因感受外邪,由口鼻或皮毛而入,如不及时处理,则极易由表入里,由寒化热,发生变证。这与小儿“脏腑娇嫩,形气未充”“稚阴稚阳之体”的生理特性有关。因而李教授认为,小儿外感发热时,应准确辨证,立足“标本兼顾、肺脾同治”的原则,采用“寒温并用、表里双解”的方法,使“邪去而正不伤”。此次借助中医传承计算平台(V3.0)对李教授治疗小儿外感发热的用药规律开展研究,为治疗小儿发热提供中医临床思路,也为今后进一步深入挖掘和传承李教授治疗外感热病的经验提供了重要的理论依据。但目前的数据挖掘方法仍有局限,期待今后采用更综合、全面的方法进一步挖掘分析。