基于学生预习困惑反馈的教学实施路径

2022-02-14陈欢夸林雪松

陈欢夸 林雪松

法国人文主义思想家蒙田曾说过:“精神高尚而坚强的老师的心得就是:懂得如何迁就学生的脚力,又懂得如何引导学生前进。教师最好让学生在前面走路,自己在后面判断他的步伐,并决定自己如何迁就学生的能力。”这一思想若转化为教学实践,就是先学后教、以学定教——前一个“学”指的是学生预习,后一个“学”指的是学情。以往教师会根据教学经验来分析学情,但在新一轮课改和统编版新教材使用后,学生对新教材的知识储备情况、重难点理解情况及个人兴趣点的判断往往难以把握,这时候教师向学生搜集预习时的困惑就显得非常有价值了。据了解,目前很多一线教师已自觉将其作为备课的习惯之一,奉化中学的林雪松老师还曾就统编版《中外历史纲要(下)》第10课《影响世界的工业革命》一课专门设计过一节基于学生预习困惑反馈的“定制版”公开课,笔者总结此课的一些有益经验,与同行做一交流。

一、教学实践的指导思想

《普通高中历史课程标准》在实施建议中提出:“在教学实践中,教师要将教学目标、教学内容、教学过程和教学评价等聚焦于培养和发展学生的历史学科核心素养”[1],“加强对评价目标、标准、类型、方法、工具等的研究,努力使教、学、评一体化,逐步构建以考查学科核心素养为重心的评价体系”[2]。本课就是以“教、学、评一体化”的指导思想来进行设计的。

“教、学、评一体化”(在很多学者的论著中或被称为“教、学、评一致性”),起源于20世纪80年代的美国,最近几年在国内形成研究高潮。“一体化”与“一致性”的区别在哪?学界对此讨论得很少。以笔者陋见,“教、学、评一致性”可能是一种理想的追求,“教、学、评一体化”则是一种现实的实施状态。不管是理想追求还是现实状态,“清晰的目标是教—学—评一致性的前提和灵魂,教师需要确定教学、学习与评价是否都是围绕同一目标展开的。”[3]

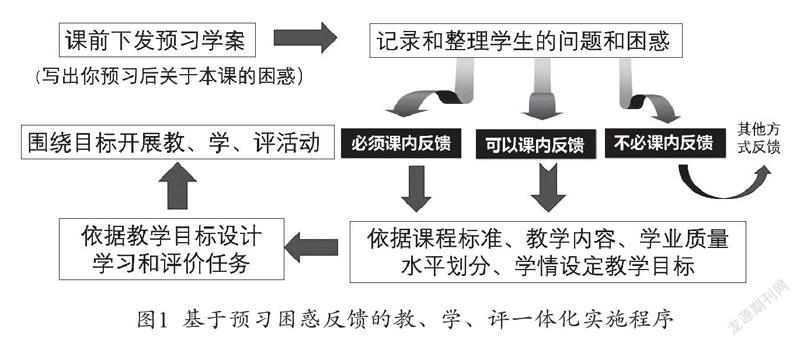

基于这样的理念,笔者设计了“学生预习困惑反馈式课堂”的教学实施流程(如图1)。

需要特别指出的是,笔者将课程标准、教学内容、学业质量水平划分、学情这四个因素共同作为确定教学目标的依据,为提问评价量表的开发提供基础。

二、提问评价量表的开发

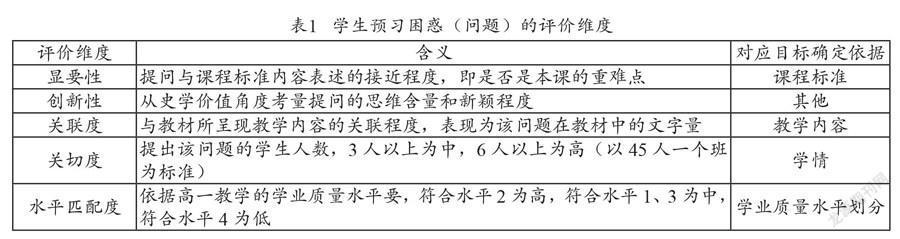

针对学生提交的本课预习困惑,哪些问题必须在课内进行集体反馈?笔者提出了以下五个维度的考量标准(表1)。

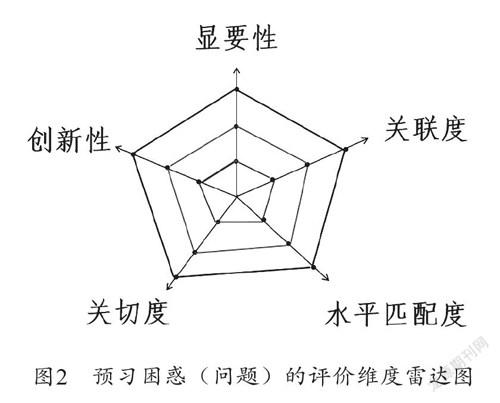

一般来说,显要性高则关联度高,关联度高未必显要性高。比如,《影响世界的工业革命》的课标表述为“通过了解工业革命带来的社会生产力的极大发展以及所引起的生产关系的深刻变化,理解工业革命对资本主义世界体系的形成及对人类社会生活的深远影响”[4],显然该课的显要性问题即重难点应该是工业革命的影响。对照教材,第10课分别由工业革命的背景、进程和影响三个子目构成,显要性问题对应的教材文字量应该是充足的,但教材着墨最多的却是工业革命的进程。所以,就像教师不能仅以该知识点的教材文字量多少来决定它是否是该课的重难点,教师也不能仅根据一个或两个评价维度来决定学生的预习困惑是否值得在课内进行集体反馈,而应该综合考量。为此,笔者设计了上述五个评价维度的雷达图(如图2):

若把上述评价维度分为低、中、高三个等级的话,所围成的三个五边形由内向外即代表这三个等级。就每个具体的问题而言,不可能在每个评价维度上都表现为同一个层级,因此我们可根据所围成形状的面积大小来判断该问题进行集体反馈的必要性大小,面积越大越需要反馈。

三、课堂反馈问题的确定

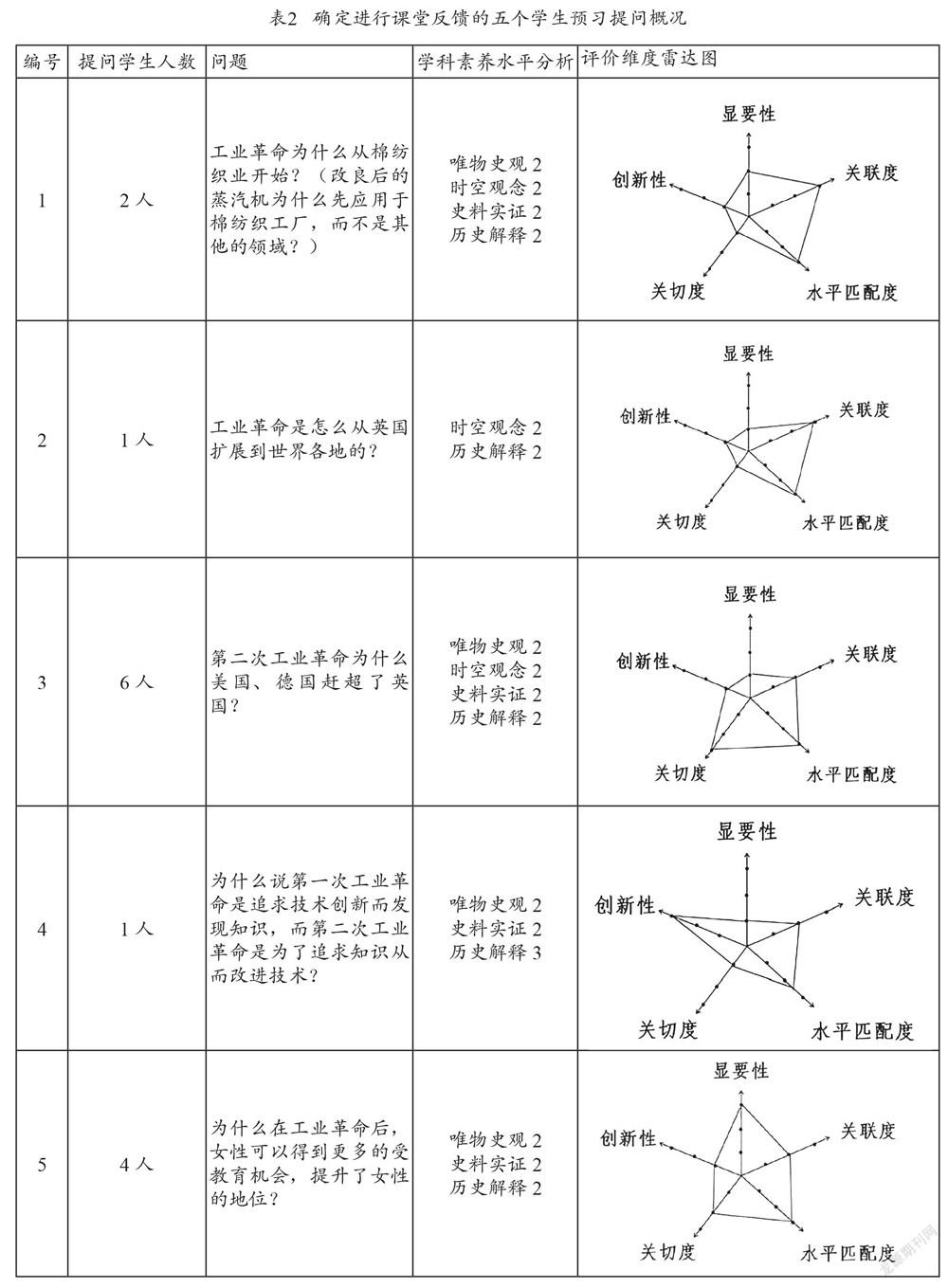

根据上述评价方法,笔者确定了在课堂上进行集体反馈的5个学生预习提问(表2)。

根据表2中的评价维度雷达图,可以清晰地看出这五个问题的各自特征:1、2两问关联度强;第3问学生关切度高;第4问的观点显然出自学生的课外阅读,站在学生角度上看创新性较强,值得鼓励;第5问从女性视角探究工业革命的影响,属显要性问题。5个问题还有个共同特点:水平匹配度高,大都符合水平2的要求,只有问题4的因涉及两次工业革命的“系列史事”,达到了历史解释的水平3要求。

四、目标与任务的设计

在综合学生预习提问及教师对课标和教学内容的把握之后,笔者将本课的教、学、评目标确立为:

1.以“棉花的英国之旅”为切入点,关注工业革命的时空背景,借助史料分析棉纺织业在英国工业革命前夕的发展情况,能够对工业革命首先在英国发生、从英国的棉纺织业开始这两个问题作出初步的解释。

2.通过补充史实和联系所学内容,理解工业革命成果扩展到欧美各国的原因,在此基础上认识第二次工业革命发生的背景。通过对两次工业革命成果的比较分析,能够选择、组织、运用相关历史术语,阐释两次工业革命的特点。

3.借助各种图文、表格等史料,理解工业革命的深远影响,尝试运用史料论证某一观点。

4.通过本课学习,能够认识生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的辩证关系,体会工业革命的“两面性”影响。

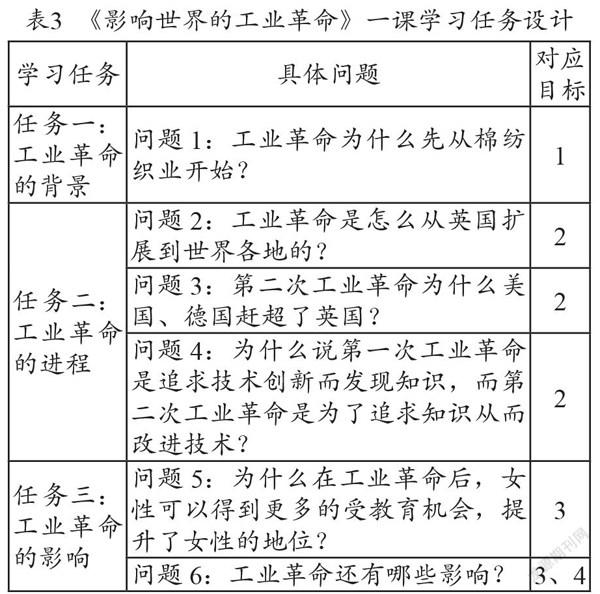

确定目标后,本课教学可分解为三大学习任务,每一个任务包含若干驱动性问题,并对应于相应的教学评目标,实现学与教的一致性。

以上六个问题前五个均为学生的预习提问,第6问为教师根据教学评目标需要所加,毕竟女性地位的提高不足以代表工业革命的深远影响。

五、教学实践后的反思

限于篇幅和本文论述的主题,具体教学和评价过程从略。

基于学生预习困惑反馈的教学可适用于不同的课型,此课例仅是新授课的一个尝试。通过实践,我们认为,这样的教学实施流程具有以下两个优势:第一是精准定位目标,依“生”施教,做到教与学的一致性;第二是学生预习问题的呈现本身就是一种有效的评价反馈,除了解决这些问题、完成教学任务外,对学生还有肯定和激励的作用,有助于提高学生的学习积极性。从课堂实际效果来看,每当教师在屏幕上呈现问题提出者的姓名时,能看出这些学生兴奋和期待的微表情和周围同学投以的赞赏目光,整节课学生的专注度明显高于一般的新授课。

评价反馈是评价的重要组成部分,基于学生预习困惑反馈的教学在进行整体设计时还需注意选择合适的评价反馈方式。如果把预习学案看做是课前评价的载体,那么严格地讲,学生在预习阶段所提出的所有预习困惑都需要老师给出解答和反馈。根据上文的五个维度雷达图,契合度高的问题可以在课堂上面向全体学生进行集体反馈;契合度较低的问题则可以利用课外时间,针对某位学生进行个别反馈;有些超前或超标的问题可以考虑在以后的新授课或复习课上进行延后反馈;教师还可以在每个学期或每个教学模块结束后,进行阶段性激励式反馈,具体做法如评选和表彰这一周期内的“提问达人”、“最佳问题奖”等。另外,除前置性的预习困惑外,还可以关注和搜集学生课后的问题,给予合适的反馈。

当然,基于学生预习困惑反馈的教学在现实操作中面临不少困难和挑战,比如教学设计的“依班而定”导致每个平行班都需要进行个性化的备课,教师在任教新一届学生时,还需要另起炉灶。但是,当教师对某一教学理念的认同的转化为教学的习惯时,这样的课型设计将不再变得繁琐生硬,也将最终让学生受益。正如陶行知先生所说,“教什么和怎么教,决不是凌空可以规定的,他们都包含‘人’的问题,人不同,则教的东西、教的方法、教的分量、教的次序都跟著不同了, 我们要晓得受教育的人在生长历程中之能力需要,然后才晓得要教他什么和怎么教他”。[5]

【注释】

[1][2][4]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版)》,北京:人民教育出版社,2018年,第45、67、16页。

[3] 崔允漷、夏雪梅:《“教—学—评一致性”:意义与含义》,《中小学管理》2013年第1期,第6页。

[5] 陶行知:《陶行知全集》,成都:四川教育出版社,1991年,第191页。