基于CiteSpace的学习适应性研究回顾与展望

2022-02-12张旗,孟倩

张 旗,孟 倩

(1.渤海大学教育科学学院,辽宁锦州,121013)

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本研究在文献检索方面,选取CNKI(中国学术期刊网络出版总库)文献数据库。利用其高级检功能,以主题为“学习适应性”为检索词,检索到所有与该主题相关的核心期刊(包括核心期刊数据库和CSSCI数据库),共检索到342篇,时间跨度为1994—2022年,经过浏览论文题目、摘要和关键词等方式对文献进行筛选,剔除新闻、刊物封面、会议通知等非学术文献和其他与主题不符的文献后,得到326篇文献。最终将文献数据以Refworks格式导出以供下一步分析,该格式下每篇文献包括作者、所属机构、标题、发表期刊名称、年份、关键词、摘要等信息。

(二)研究方法

本文使用CiteSpace为研究工具,这是一款着眼于分析科学文献中蕴含的潜在知识,并在科学计量学数据和信息可视化背景下逐渐发展起来的一款多元、分时、动态的引文可视化分析软件。由于是通过可视化的手段呈现科学知识的结构、规律和分布情况,因此也将通过此类方法分析得到的可视化图形称为“科学知识图谱”。[2]

二、学习适应性研究概况

(一)文献发表趋势及分布

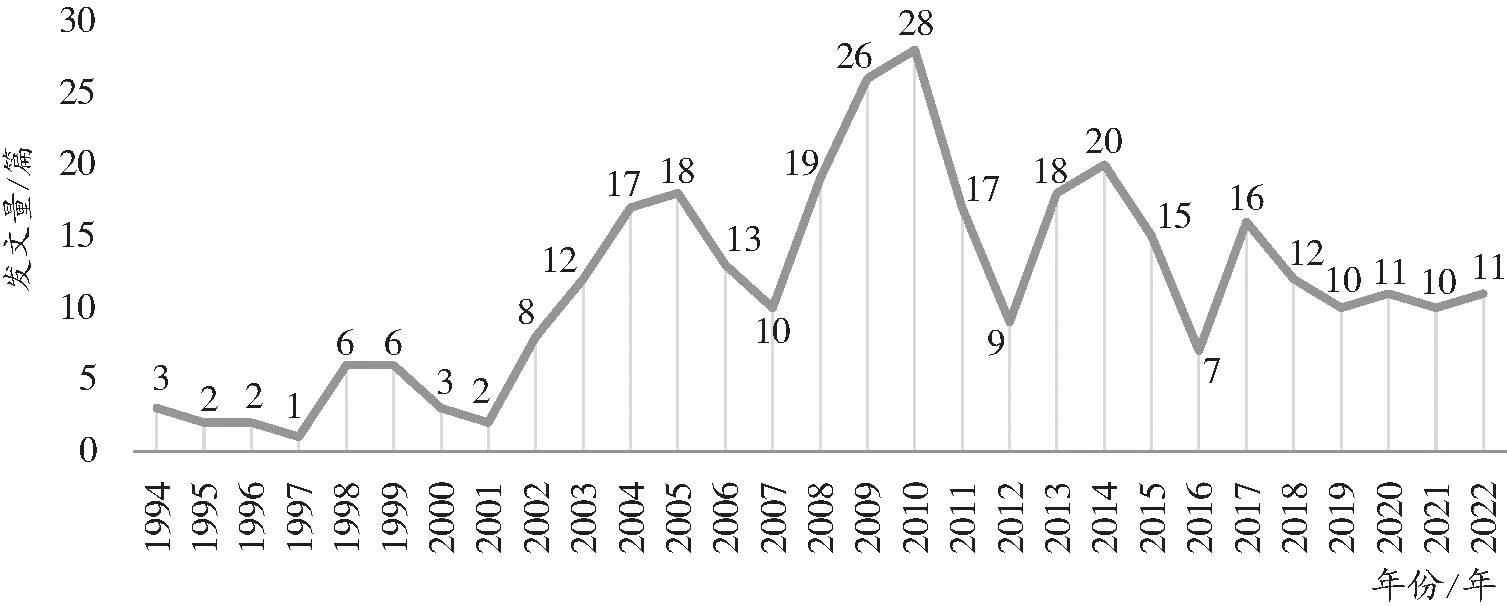

如图1所示,我国学者对学习适应性的研究从1994—2001年发展较为平缓,2002—2005年经历了一个小高峰,2007—2010年发表文献数量达到了顶峰,随后逐年走向平缓。1994年,学习适应性相关文献发文量仅有3篇,之后整体呈下降趋势;1999年迎来了第一个增长期,发文6篇;直至2002年发文数量开始迅速增长,到2005年达到一个小高峰,发文量18篇,随后又开始下降;到2010年时,发表文献数量达到最高峰,发文量28篇,随后又进入平缓期。

图1 1994—2022年学习适应性相关文献发表量

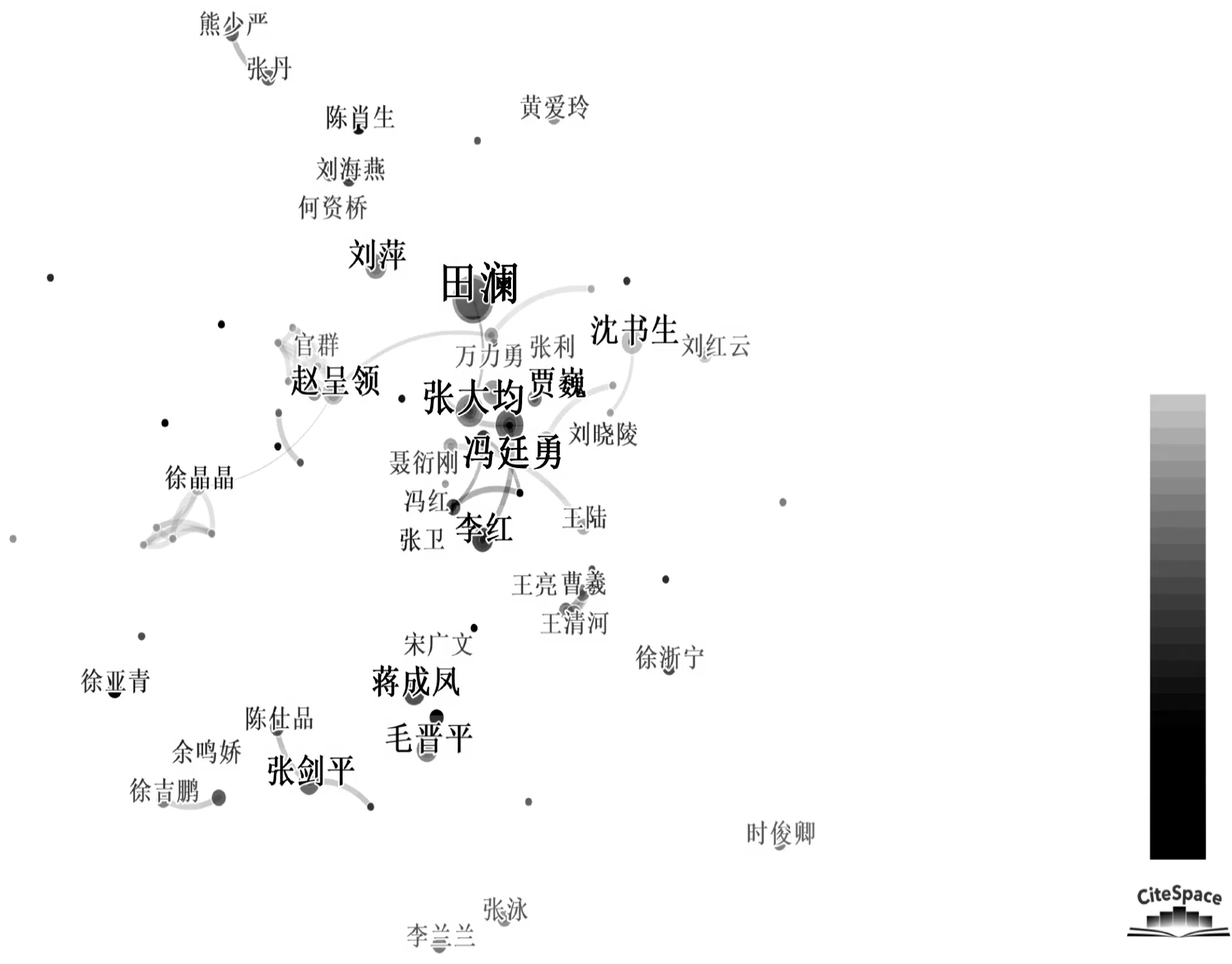

(二)核心作者分析

如图2所示,呈现了在该主题中发文量大于等于2篇的作者,其中作者的字体大小和颜色深浅代表文章数量的多少,点和点之间的线表示作者与作者之间合作关系。可以看出,在学习适应性该领域中,发文量最高的是田澜教授,共6篇,其次是张大均教授和冯廷勇教授,各4篇,其他学者都在2—3篇。作者之间仅有一小部分学者存在合作发文情况,其中田澜教授和张大均教授有过合作,冯廷勇教授和李红教授以及张娅玲教授有过合作。赵呈领教授分别和万力勇、李敏、张鸣、吴丹丹、将志辉、疏凤芳、徐晶晶有过合作关系。徐晶晶和姚英、白浩、赵姝、押男有过合作关系(其中赵姝、押男、徐晶晶、白浩所属同一机构——陕西师范大学),张剑平和陈仕品有过合作关系。刘晓陵和金瑜,张丹和熊少严,王亮、王清河和曹羲,张卫和聂衍刚,余明娇和徐吉鹏,冯红和王陆,何资桥和蒋湖祁有过合作关系。

图2 学习适应性领域作者合作知识图谱

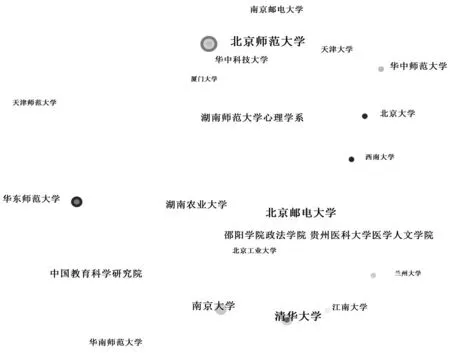

(三)核心机构的可视化分布

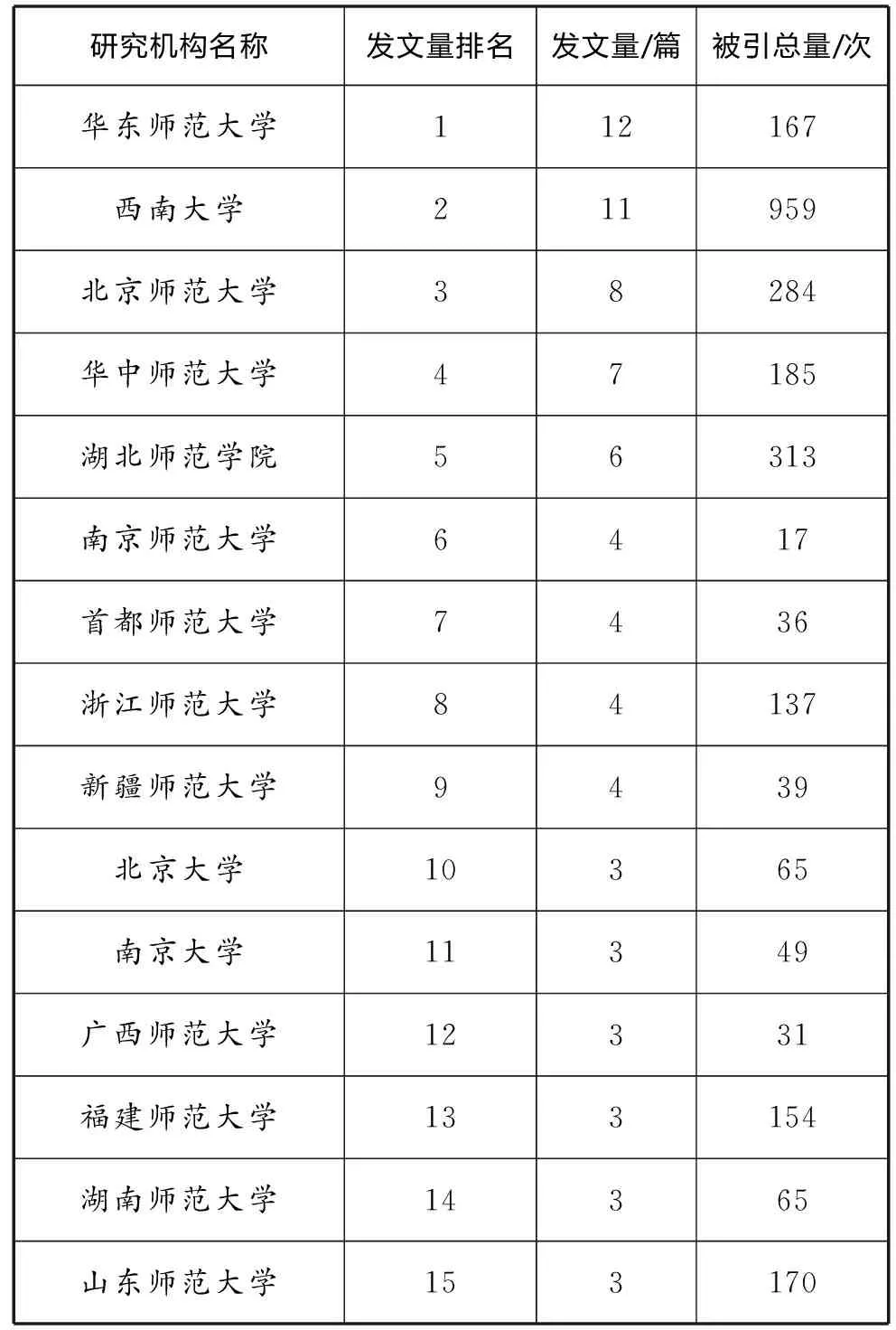

从发文机构的分布来看,如表1和图3所示,呈现的为发文大于等于4次的研究机构,其中华东师范大学发文量最多,为12次;其次是西南大学,发文量为11次;再次是北京师范大学,发文量为8次。华东师范大学心理学系学者桑标及俞佳与浙江诸暨暨阳小学的章璋明及虞纪忠共同在《心理科学》上发表了题为《正常与多动儿童的创造力、学习适应性比较研究》的论文,该文比较了ADHD(注意力缺陷多动障碍)儿童和正常儿童在创造性思维测验、学习适应性测验以及教师对其创造力评价上的差异。该文在学习适应性测验中采取华东师范大学心理系编制的量表进行测验,分为6个内容量表,分别为:学习态度、听课方法、学习技术、家庭环境、独立性和毅力、心身健康。近期华东师范大学教育学部的沈彦彬、魏雪润及范彦共同在《中国考试》上发表了《新高考院校专业组招生模式下大一学生学习适应性分析》,该文以皮亚杰的认知发展理论为依据,通过自编的“大学生学习适应性调查问卷”,结合国内相关研究,对参与首届上海新高考的664名学生进行调查,了解大一学生学习适应情况的表现,并运用SPSS 20.0对他们的学习适应性进行方差分析和相关分析,剖析新高考院校专业组招生模式的真实状况。在北京师范大学的所有相关发文中,最早一篇为1998年崔箴嵬在《心理科学》上发表的《〈学习适应性测验〉结构效度的验证性因素分析》。

图3 学习适应性领域机构合作知识图谱

表1 发文机构分布

如表1所示,可以看到这些机构的发文量与其被引总量并非成正比关系。被引总量第一的为西南大学而非发文量第一的华东师范大学。虽然山东师范大学、福建师范大学和浙江师范大学发文量仅有3—4篇,但该机构被引总量较高,说明该机构在学习适应性研究领域具有较大的影响力。

(四)研究热点

1.关键词共现与聚类分析

前两次的被捕都只是被短期拘留之后就被释放了出来,然而1930年5月又一次被逮捕,只是这次不像前两次很快就被释放了出来,中野重治在监狱里待到同年12月,直至被保释出狱。以这次八个月左右的入狱经历为素材,中野重治于次年1931年6月在杂志《改造》上发表了短篇小说《菊花》。

关键词共现分析能够展现出文献核心内容的关键词或主题词出现频次的高低分布,进而揭示该领域的发展动向和研究热点。[3]如图4所示,学习适应性研究领域中文献内容的核心关键词有学习适应性、学习适应、适应性、心理健康、适应性学习、学习策略、学习态度、小学生、中学生、大学生等。其中节点的大小表示关键词出现的频次,颜色的深浅表示研究时间的远近,连接线表示共现关系。

图4 学习适应性领域关键词共现图谱

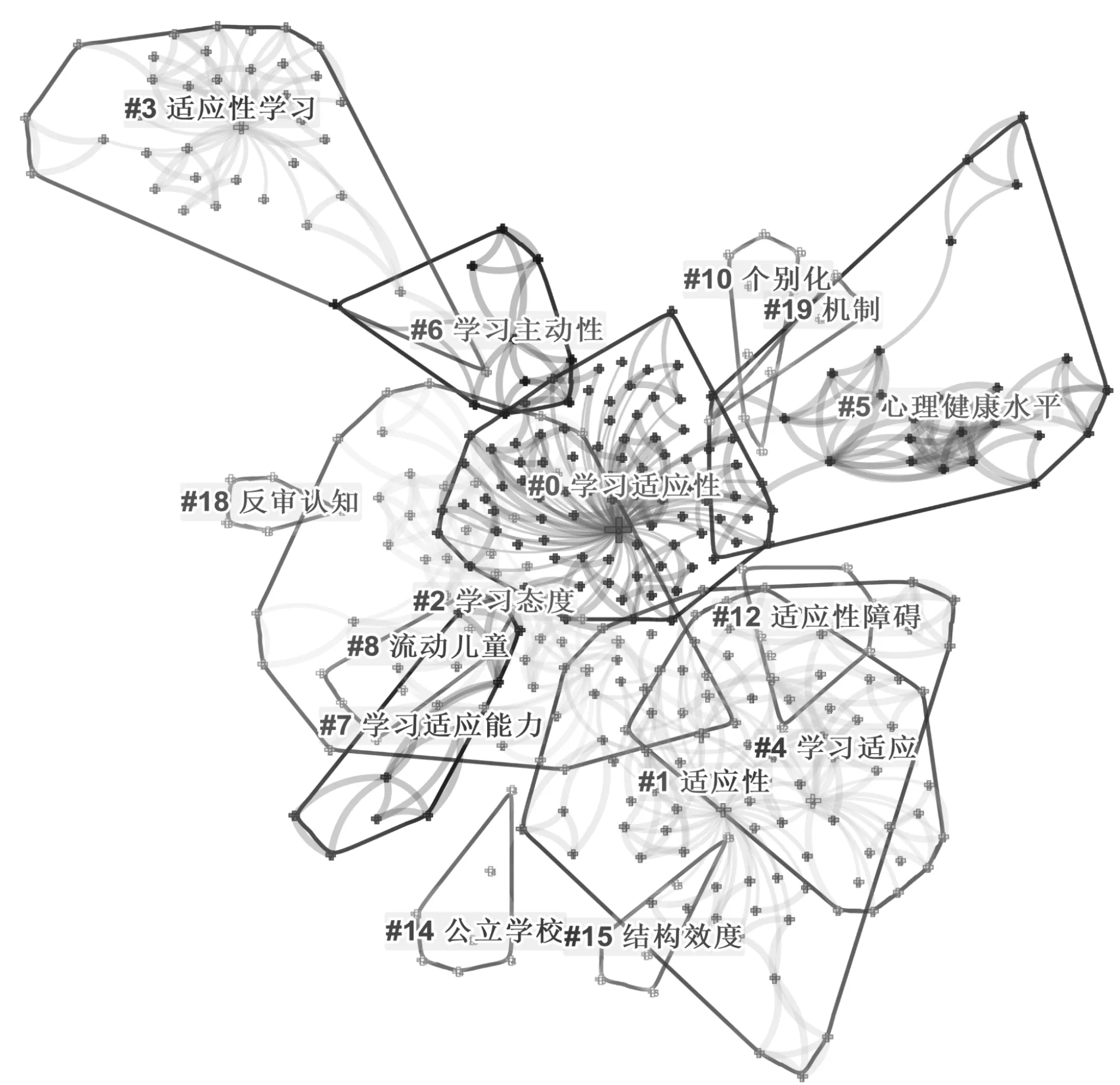

通过关键词聚类分析,清晰地呈现了该领域的研究热点分布情况,同时也得到比较清晰的关键词聚类知识图谱,以及15个聚类团(图5):#0学习适应性、#1适应性、#2学习态度、#3适应性学习、#4学习适应、#5心理健康水平、#6学习主动性、#7学习适应能力、#8流动儿童、#10个别化、#12适应性障碍、#14公立学校、#15结构效度、#18反审认知、#19机制。从图中可知,聚类的模块值(Modularity)Q=0.7973>0.3,平均轮廓值(Mean Silhouette)S=0.8966>0.5,说明聚类结构显著有效,且聚类结果高效令人信服。

图5 学习适应性领域关键词聚类图谱

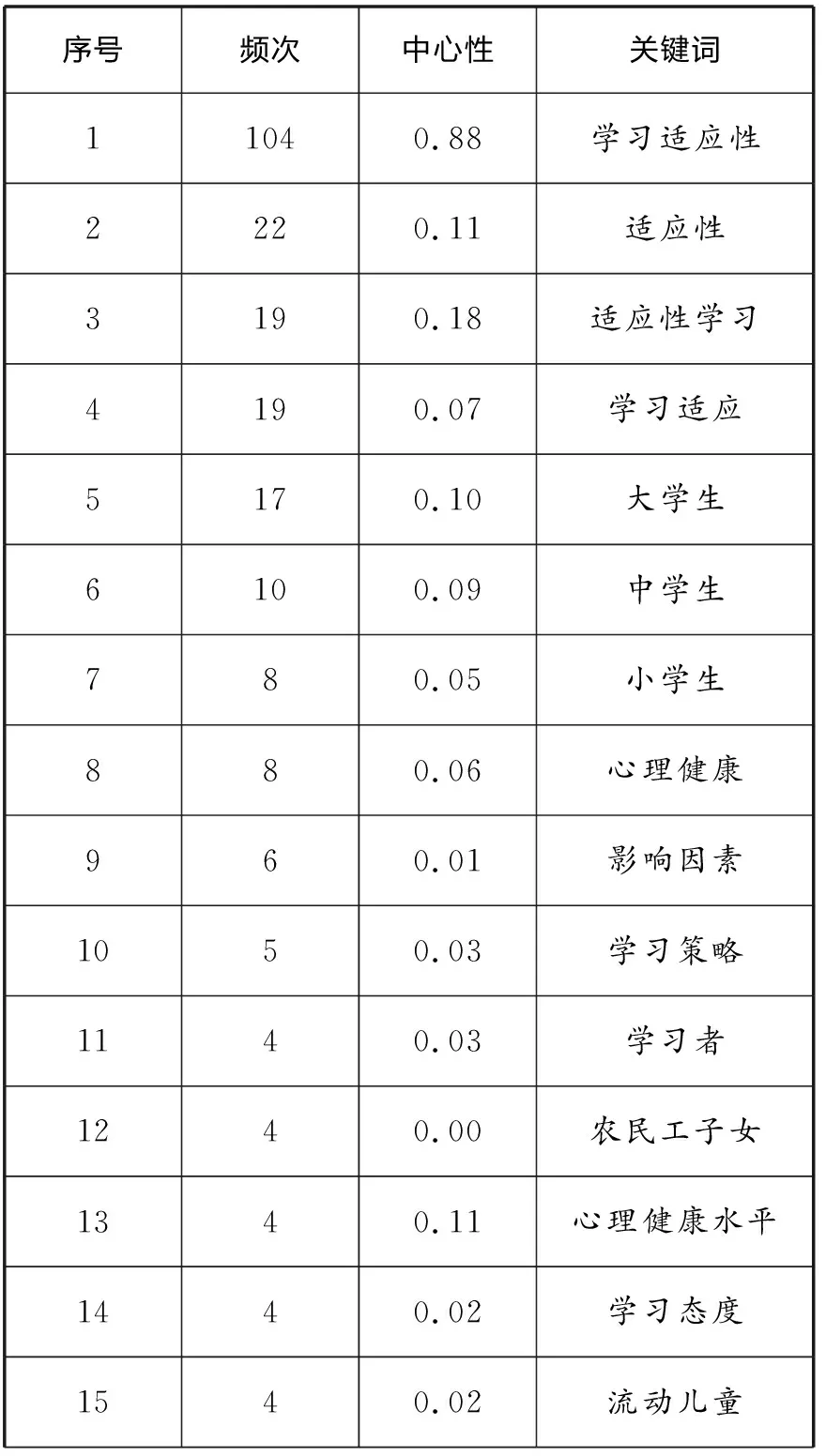

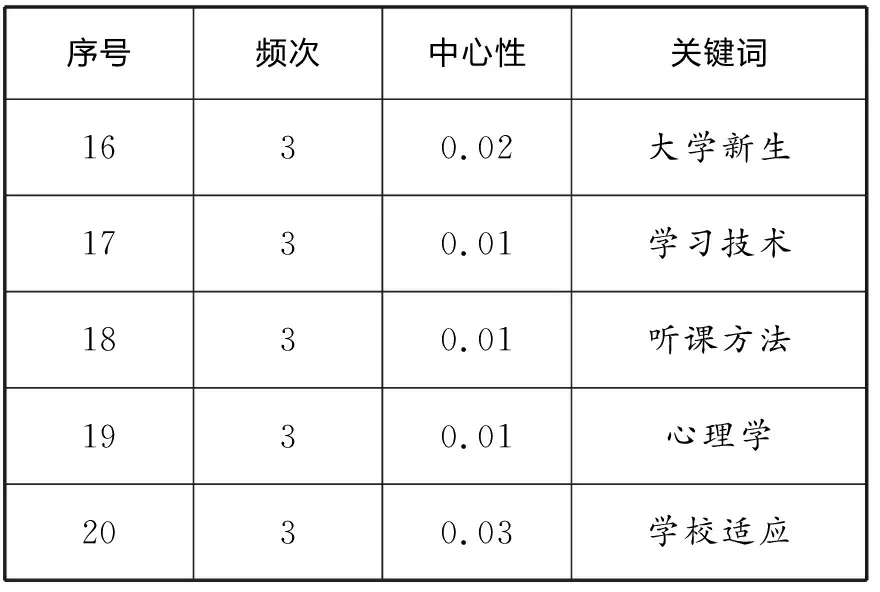

2.高频关键词与中介中心性分析

根据关键词出现的频次和其中介中心性进一步分析关键词的地位和关系。如表2所示,从1994—2021年在该领域以“学习适应性”为关键词的研究是最多的,出现频次高达104,中介中心性也高达0.88。研究热点排名第二的是“适应性”,出现频次为22,经过二次文献阅读可知,在该关键词下,研究者主要研究的问题为各大中小学学生在某学科领域的适应性、在英语学习方面的适应性、在互联网的背景下学生的学习及老师的学习和工作的适应性。研究热点排名第三的是“适应性学习”,出现频次为19,该关键词与“学习适应”出现的频次相同但其中介中心性是不同的。关键词“适应性学习”的中介中心性为0.18远高于关键词“学习适应”的中介中心性0.07,这意味着“适应性学习”在该领域相对于“学习适应”起着更为关键的桥梁作用。研究热点排名第四的是“大学生”,出现频次为17,中介中心性为0.10,一般认为中介中心性大于0.10时,说明该关键词为研究热点词汇。[4]由此可以看出,虽然“学习适应”出现的频次数量排在第四,“心理健康水平”排在第十三,但根据中介中心性来看,“心理健康水平”可看作该领域的研究热点词汇,而“学习适应”并非热点词汇。

表2 高频次关键词和高中心性关键词

续表

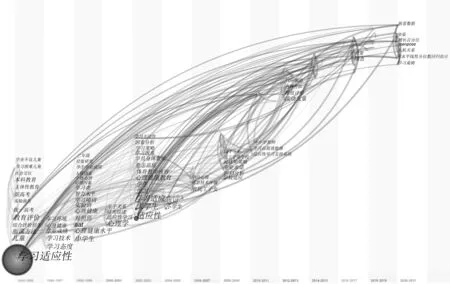

3.基于关键词共现时区图谱的研究演进分析

本研究基于中国知网提取的样本文献绘制了学习适应性研究领域中文关键词共现时区图谱,进一步探究学习适应性研究的演进脉络及其变动趋势。如图6所示,近年来,学习适应性的研究逐渐深入。自1994年始,一些学者由学业不良现象引发,开始研究儿童的学习适应性状况。与此同时,一些学者在研究我国高考恢复后的学习适应性状况。随着研究的深入,学者的研究逐渐从关注问题现象转到探究影响因素上,如学习环境、学业成绩、学习技术、学习态度等都是当时的研究热点。再加上心理学理论与相关研究工具的支持,学生的人格因素、个性心理及心理健康等成为学者研究的切入点。2002年开始,研究面逐渐变得更加广泛,研究对象由小学生、中学生逐渐转变为大学生,他们的学习主动性、心理健康水平、学习适应性及影响因素开始被学者们广泛关注。随着相关研究的广泛深入,在学习适应性领域展开了更为严谨的回归分析及相关模型的构建。近些年,随着人工智能的迅速发展,将人的学习与机器的学习结合起来的研究越来越多,同时人们也在研究如何利用一些电子信息技术提高学习者的学习适应性。整体来看,学习适应性研究领域的发展经历了以下三个阶段。

图6 学习适应性领域文献关键词共现时区图谱

(1)初步探索阶段

1994—2001年,是学习适应性研究领域的初步探索阶段,自高考恢复以来,高考的招生与考试方式在不断调整,以适应我国政治经济发展的需求。1994年高考考试科目采用“3+2”的新模式,同时实现高校招生的“并轨”。[5]此时,“新高考”“统一高考”“本科教育”“综合评价招生”成为学界的研究热点。该时期,我国教育也处于初步探索与发展阶段,基础教育是重中之重,如何提升中小学生学习适应性和提高基础教育质量被学界广泛关注,“儿童”“学业不良儿童”“学习困难儿童”及“听课方法”成为学习适应性领域研究热点。随后,在不断深入研究的过程中“学习态度”“学习技术”“学业成绩”“学习环境”及“心理健康”成为研究热点,人们开始关注学习适应性领域中学生个体因素与其学习适应性的关系及影响,可以看出我国教育也逐渐开始关注学生个体的发展,教育领域及相关研究更进一步,开始转向“中学生”的研究。

(2)曲折发展阶段

2002—2010年是学习适应性研究领域的曲折发展阶段,这期间经历了两个快速发展阶段。第一阶段为2002—2004年。2002年,我国高等教育毛入学率达15%,在校人数达1400万,到2003年在校人数已达1900万人,高等教育毛入学率达17%。[6]高等教育的大规模扩张,高校人数的快速增长,使大学生的学习适应性开始成为研究热点,学者开始关注学生“学习主动性”“学习困难”“学习策略”及“身体素质”“意志品质”“心理健康教育”。第二阶段为2006—2010年。2004年5月底,教育部基础教育司召开了“中国农村留守儿童问题研究”研讨会,这次研讨会标志着留守儿童问题正式进入政府的工作日程,成为留守儿童问题的报道、研究和干预“升温”的重要推力。[7]此后,关于农民工子女教育的相关研究数量迅猛增长。研究的范围从学校教育到家庭教育、社会教育,研究的问题也不限于特征、行为、心理及其监护人。[8]2007年左右,学习适应性相关研究在研究方法上更注重从心理学学科的视角审视农村留守儿童心理问题,更加注重心理诊断测量法、访谈法、问卷调查法等并对这些测验和问卷进行统计分析,最后根据各种相关的分析得出结果。[9]

(3)多元发展阶段

2011—2022年学习适应性的研究领域进入了一个多元发展时期,研究对象增加了“中小学教师”,还增加了关于“学习自我效能感”的研究。与此同时,随着信息技术的发展,更多学者开始研究“适应性学习支持系统”,进一步为提升学习适应性提供了新的思路。“调查”与“对策”研究逐渐成为热点研究,研究方法也更为丰富。由此可见,现阶段学习适应性领域的研究已经逐渐走向多元化。

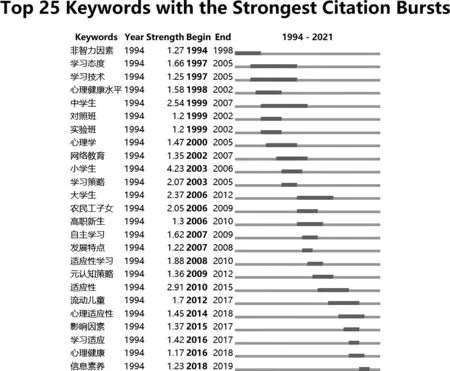

4.文献突现词分析

突现词是指特定时间内出现频次较高的词汇,CiteSpace利用突现词检测算法确定某一领域的研究前沿,通过统计选定领域的文献标题、摘要、关键词及标识符中的词汇频率,根据词汇频次增长确定研究前沿术语。[10]本研究利用CiteSpace对突现关键词进行分析,了解学习适应性研究的前沿动态,掌握该领域研究方向,为未来的研究发展提供参考。将所选取的文献导入CiteSpace,时间切片设为1,选取凸显强度前25的关键词呈现,结果如图7所示。其中,除与检索词相关的“适应性”外,突现词强度最大的是“小学生”,数值为4.22,其次是中学生,数值为2.53,紧随其后的是大学生,数值为2,41。从时间跨度来看,“学习态度”“学习技术”和“中学生”持续的时间最长,持续时间皆为8年,其次为“大学生”,持续时间为6年。由此可见,学者对学习态度及学习技术与学习适应性之间的研究热度较高,且中学生学习适应性也是学界重点研究的对象。

图7 学习适应性研究突现关键词

三、结论与展望

(一)结论

第一,从研究整体来看,关于学习适应性的相关研究从2002年开始逐渐增多,尤其是2006年之后相关论文数量呈爆发式增长。同时也成为近些年来各学者研究的主要方向。同时,根据研究热点的变化也可以看出,学习适应性相关文献的研究对象包括小学生、中学生、大学生这几类群体。同时也可以看出,学习适应性在学习态度、学习技术、学习环境、学习策略、学业成绩、心理健康教育这些方面研究的重要性,在学业不良学生和农民工留守儿童这类特殊群体研究中作为重要切入点体现。整体来看,关于学习适应性的研究每经历一次爆发式增长后都有一个平缓期,然后又会迎来一个研究高峰期。

第二,从研究力量来看,尽管形成了西南大学、华东师范大学、北京师范大学等核心研究机构,但还未真正形成核心作者群,作者与作者之间、团队与团队之间的联系不够紧密,也没有大范围的合作。从长久发展来看,这不利于研究的持续发展与创新突破。

第三,从关键词与突现词分析来看,热点关键词为学习适应性、适应性学习、心理健康、小学生、大学生等高频、高中介中心性关键词;而适应性、学习态度、心理健康水平等组成了学习适应性研究的15个子研究领域。从关键词时区视图来看,首先是围绕统一高考、学业不良儿童、心身健康等问题表象展开一系列问题研究,其次围绕儿童、小学生、中学生、大学生、中小学教师等群体进行了有针对性的研究,最后还加入信息技术、回归分析、人机关系等多元的研究方式,从多方面探索、提升各群体的学习适应性的途径。

(二)展望

第一,学习适应性的内容方法研究方面。首先,目前仍以学习适应性的实证调查为主,涉及追踪调查及实验干预的研究数量较少。当前,人们对学习适应性研究的阶段已经进入一个深化阶段,无论是出于研究需要还是实际情况,追踪研究及进行实验干预研究将成为研究重点。其次,对学障儿童、流动儿童、少数民族等特殊群体学习适应性的研究也有待推进,目前对该群体学习适应性的诊断,概念的界定,量化指标支持,操作的简易性、所使用的检测手段的科学有效性都需要进一步深化。幼小衔接、中大衔接在过去是学界关注的重点。同时,我国对职业教育的重视程度与日俱增,职业教育中主体的学习适应性也应不断发展。最后,学习适应性量表同样需要进一步科学化、本土化使之更加完善。

第二,学习适应性的实践探索研究方面。随着信息时代的发展,可以尝试将AI、AR技术与学习适应性领域的研究结合起来。另外,远程教育研究也迎来了新的热潮,其中评估内容、评估方法和评估工具等方面需要进行多元的、深层次的研究。

第三,学习适应性的机构与团体间合作方面。通过对研究者之间合作网络分析,各学者及高校机构之间的连线较少,这表明他们彼此的合作不多,因此需要加强研究者之间的合作、机构之间的合作。从当前研究可以看出,高校之间的合作与交流有待加强,高校之间可以互相借鉴专业方面的优秀成果及经验,促进双方在学习适应性领域的研究不断进步与创新。因此,应该加强研究者之间合作网络的构建,营造良好的交流合作学术氛围,共同促进学习适应性研究领域的进步。