叠进联读:让文言文阅读走向深度

2022-02-11袁李红

文 袁李红

文言文是中华优秀的传统文化,是先辈们智慧的结晶。学习文言文不仅可以提升语文素养,更能感受中华语言文字的魅力。统编版教材从三年级开始编排文言文的学习,三至六年级文言文数量共14篇,篇数较人教版有了大幅增加,可见统编版教材对文言文教学极其重视。

温儒敏先生指出,古诗文教学,宁可多读几遍,多读几篇。有趣又有料的联读能让文言文学习变得厚重起来。可见,教师需要对学生的文言文阅读给予指导,引导他们进行多形式的联读,也就是以教材文言文为“1”个中心文本,实现向“X”篇同类文言文进行联动阅读。这种联读可以是朗读上的联读,可以是字词句段上的联读,可以是篇章意义上的联读,也可以是指向实践运用的联读。教师要根据特点,构建层层叠进的多重联读,让学生在不断的自我实践中提升文言文阅读能力,以求更全面深刻地把握选文内涵和意义,从而实现文言文的深度学习。

一、吟诵联读,贯通中深耕意韵

文言作为一种单音词占优势的语言,具有审美性语音特征,适合情感朗读。文言文教学“读”占鳌头也是教师的共识。“书读百遍,其义自见。”对小学生进行文言文朗读策略指导,智慧地运用联读来培养学习文言文的兴趣,能让学生在朗读中深耕文言文独特的意韵之美。

(一)横向吟诵联读,结构中解节奏

统编版教材四至六年级的文言文朗读目标为:正确、流利地朗读课文。其中“正确”即语音、节奏的正确。学生在三年级文言文朗读的基础上,已经对文言文朗读的节奏和停顿有了初步感知,具备了结合横向学习的经验,尝试自悟朗读的能力。

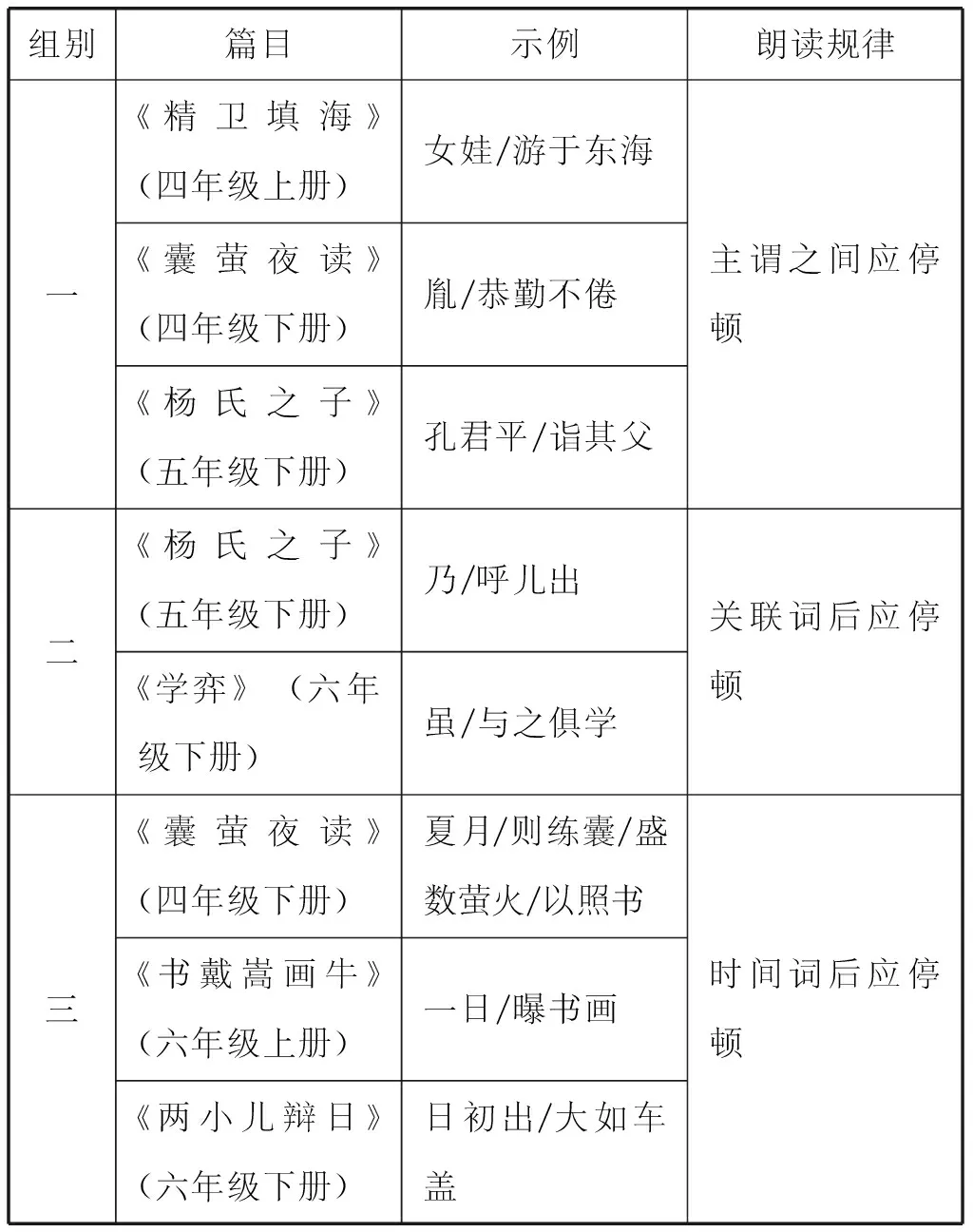

文言文朗读是有规律可循的,不同的文章也有共性的朗读方法,进行横向的吟诵联读,在教学中引导学生迁移过去的学习经验,更有助于学生了解朗读节奏的规律,真正实现会读(见表1)。

表1 横向吟诵联读表

由上表可见,教师在教学不同文言文时可以介入曾经的朗读经验,以此进行节奏迁移,以不断巩固发现朗读规律。如第一组中“女娃”“胤”“孔君平”是动作的实施者,与后面谓语之间应作停顿;第二组中“乃”“虽”为关联词,其后应作停顿;第三组中“夏月”“一日”“日初出”为时间状语,其后应停顿。这样的朗读规律涉及多方面的知识,借助经验横向联读,有助于学生更好地感知朗读节奏,因此在教学中,教师可以进行朗读节奏的迁移运用。

(二)纵向吟诵联读,迭进中悟文韵

文言文教学中不缺书声琅琅,但文言文的诵读不应只停留在初读时“读正确”“读出停顿节奏”的层次,教师应该引导学生在朗读中构建阅读思维,沉浸式进行吟诵,读出感受,在纵向联读的不断迭进中感受文言文的韵味。

如《自相矛盾》只有三句话,单元要素要求体会人物的思维过程。教师可以抓住“物莫能陷也”“于物无不陷也”设计层层递进的情感诵读——

“‘物莫能陷也’,这是什么样的盾?”(初读坚固);“特别是哪两个字让你感受到它的坚固?”(聚焦关键词“莫能”具象思维);“郑国的矛能刺破它吗?齐国的箭能射穿它吗?赵国的刀能砍穿它吗?”(这就是“物莫能陷也”);“楚人口中的盾牢不可破、坚不可摧,谁来体会一下这种绝对的坚固?”

在学习“吾矛之利,于物无不陷也”时也可以用同样的方法。通过不停地追问,聚焦“莫能”,逐渐将对“物莫能陷也”的理解层层剥笋。

如此,在一次次分解列举的纵向朗读中沉浸式演绎,将“楚人过誉”具体化,学生在反复的沉浸式朗读中思维逐渐明晰,对楚人“自卖自夸”的夸大其词、名不副实了然于心。这样的读,与初始的“读正确”“读出节奏停顿”已然完全不同。两相纵向对比,学生就能明显感受到朗读的真正意义。这样的读,也真正彰显了文言文吟诵的生命力。

二、意境联读,勾连中深入意境

文言文与现代语言相差甚远,许多字音生涩难懂,学生容易产生畏难情绪。然而,对文言文的词意理解其实很多时候可以前后勾连,把它们放在一起进行联读,学生就能在阅读时凭借已学文本进行类比,推测相同词在不同语境的意义。这样的联读,可以体现为同一个词在不同语境表示相同的意义,也可以体现为同一个词在不同语境表示不同的意义,需要深入甄别。

(一)迁移意境联读,前勾后连中析意义

文言文中很多词意是相通的,学生阅读文言文时,通过各种形式的联读,随着作者的遣词造句层层深入地思考语义,有助于在文言文阅读中不断强化思维的深度,在阅读中迁移,在联系中领会意义。

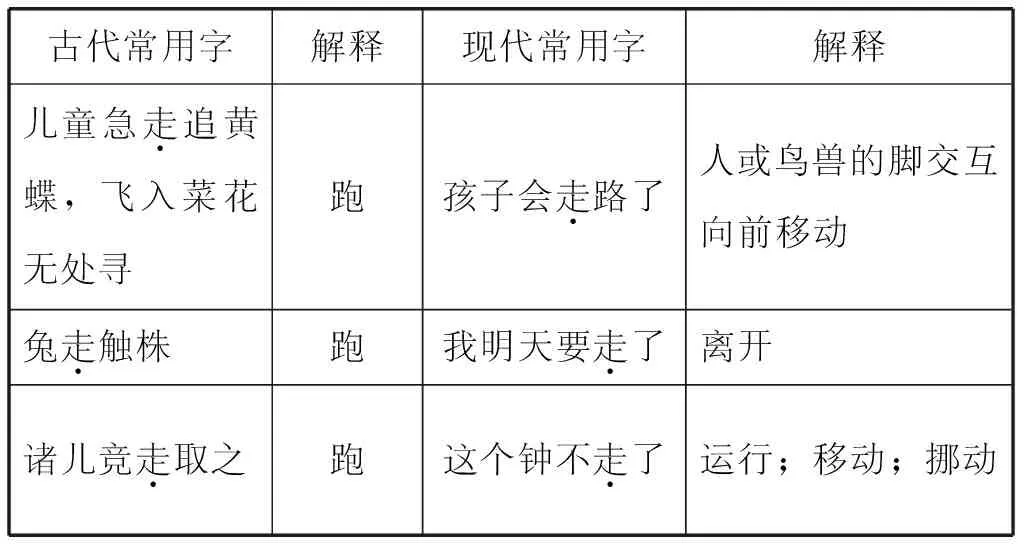

文言文中,古今异义是常见现象,并且在文言文中已经形成了固定的使用习惯。教师在教学中进行举一反三,前勾后连,带着学生做一些适当的总结归纳以帮助其迁移,有助于学生对字义理解的加深。比如对“走”字的学习,就可以迁移联读(见表2)。

表2 迁移意境联读表

我们在教学《王戎不取道旁李》时,对“走”字的字义解析,让学生联系“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻”“兔走触株”等语境,使学生明白在文言文中,很多时候“走”字都是“跑”的意思。同时,再让学生联系“走”字的现代常用情况,理解现代“走”字的常用意义。在触类旁通中,学生对文言文中“走”解释为“跑”的理解就更为水到渠成了。如此,在意境的联系迁移中,强化了学生思维的深度。

(二)辨析意境联读,反复推敲中知新意

文言文语意简约,有不少词出现的频次较高,如“其”“之”等,但是在不同的位置和语境中,又会有不同的含义。这就需要教师不断地进行推敲辨析,在剖析中辨别不同语境中同一个字的字义变化。

教学中,我们可以将出现于各处的同一个字放在一起进行联读,引导学生进行辨析,对不同含义的情况进行归类,根据经验推测出不同语境中的真正字义,从而准确地理解文言文。以“为”和“之”为例(见表3):

表3 辨析意境联读表

如上所述,《古人谈读书》中“有志则断不甘为下流”中“为”是“成为”的意思,在《学弈》中,“为是其智弗若与”中“为”则解释为“因为”,可以把这两个“为”放在一起推敲、辨析、记忆。同样地,“之”在不同语境中也会呈现不同的意义。再读到这样的字,学生就不会只是单一地理解为其中某一种含义,而能在反复剖析中,知晓新的意义。

三、比照联读,类比中深化内蕴

教育家叶圣陶说:“教材无非是个例子。”教材中的文言文只是我国传统文化中的“沧海一粟”。文言文阅读能力的提升要摆脱纯感性的模糊状态和狭隘经验的影响。参与程度越深,阅读能力便越强。因此,阅读文言文时,可以进行不同的比照联读,以深化对文言文内蕴的理解和思考辨析,这也是思维发展的必由之路。

(一)主题比照联读,解码中显主旨

统编版语文教材所选取的文言文课文题材丰富,主题鲜明。在学习课文之后,教师可以指导学生寻找勾连的关联点,关联“主题”文言文,也就是从文本主题出发,围绕主题选择相近的文本拓展比照阅读,发现同一主题下的文本异同,从而在不断解码中领悟文章的主旨。

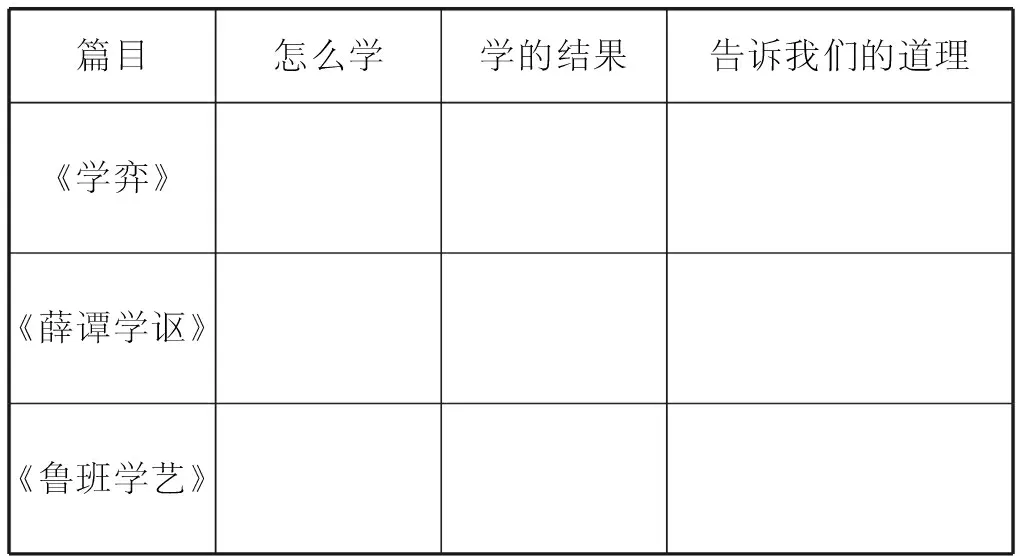

比如在学习《学弈》之后,联读关于“学本领”这一主题的《薛谭学讴》《鲁班学艺》,让学生进行主题文本比照学习(见表4):

表4 主题比照联读表

学生在同一主题内容的文本比照联读中,发现了相同的文章结构,领悟了学习本领应具备的态度。关联主题式文本意在选择适当的时机拓宽学生的阅读面。通过对比阅读,引导学生更好地领悟文章主旨,在日积月累中积淀学习方法,厚积薄发,形成良好的文言文阅读习惯,提升学生的逻辑思维能力。

(二)人物比照联读,探索中见品质

文言文教学中,教师不应只是将目标定位于对文本的理解上,还要深入人物形象,因为文言文中的人物同样是个性鲜明的。因此从人物角度出发,以人物为中心,拓展同一主题的阅读,更能深化理解文中的人物形象。

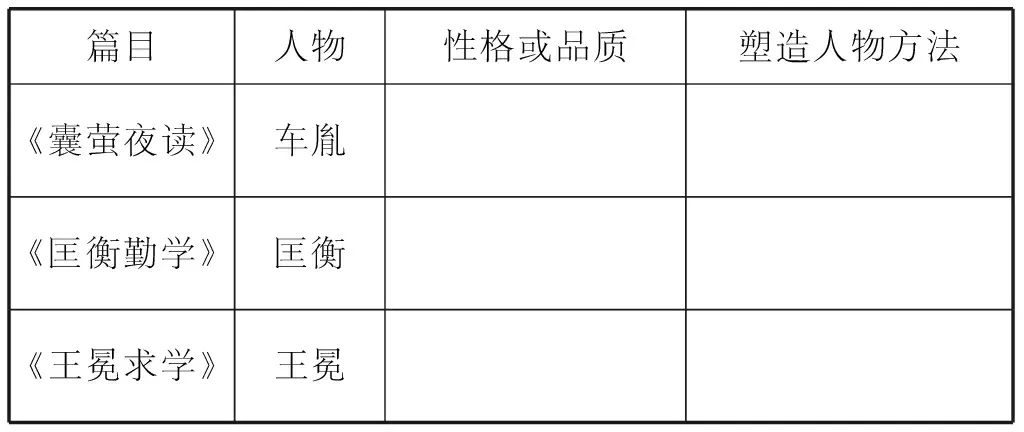

如学习了《囊萤夜读》,进行《匡衡勤学》《王冕求学》的同一主题的比照联读时,教师可以将车胤、匡衡、王冕三个人物放在一起进行比照研究,这个研究可以是人物的品行上的,也可以是塑造人物方法上的(见表5)。

表5 人物比照联读表

通过比照研究,学生对人物的探究更为深入。主题相同,人物经历相同,表现出来的品质也相同,这样的比照能够让人物的个性更加鲜明地呈现出来。通过比照,学生能更深入地走进人物,同时也明确了人物塑造的方法,激发学生阅读不同作品时探究人物的兴趣,提高探究的能力。

四、融合联读,探寻中深拓形式

《义务教育语文课程标准(2022年版)》在课程总目标与内容中要求,要认识中华文化的丰厚博大,汲取民族文化智慧。文言文与许多言语文本之间既相互独立又相互联系,它们相互借鉴、相互结合、建立联系,不仅能达成课程目标,更能使两者相得益彰。因此,学生可以融合联读,在深度拓展其言语形式中感受文言文的魅力。

(一)文白融合联读,对照中感知文言特点

文言文语约义丰,行文中有大量的阅读留白,带给我们极大的想象空间,而白话文则语言具体,意思明确,两者之间各具特点,将文言文与白话文进行融合联读,更能从中突显文言文素有的言语特色,使学生对文言文了解更深入。

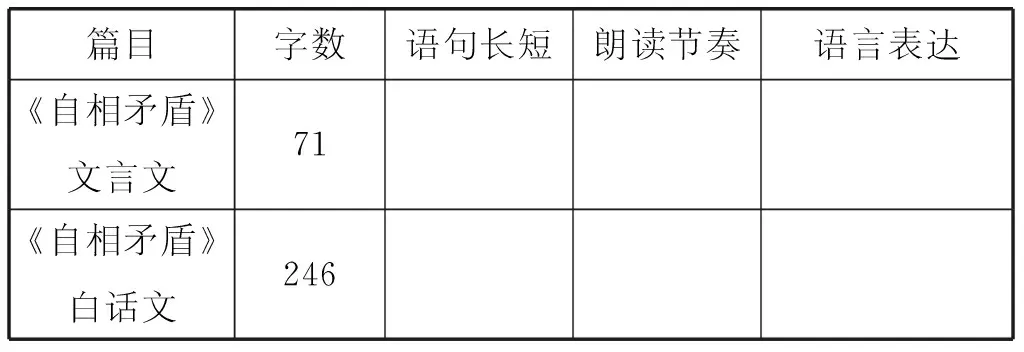

文白类比,能引导学生探寻文言文不同于白话文的语言特点,如在教学《自相矛盾》文白对读时,我们先引导学生借助白话文理解文言文的意思,然后进行两者之间的联读(见表6)。

表6 文白融合联读表

通过文白互译融合,学生发现《自相矛盾》的文言文和白话文字数相差甚多,白话文描写具体,以长句为主,而文言文则篇幅短小,语言简洁,四字句或其他短句居多,而且节奏鲜明,富有乐感,通篇读下来,更有音乐美感。可见,文白融合联读之下,不仅拉近了学生与文言文的距离,更让学生在比较中探寻了属于文言文的特质。

(二)文体融合联读,演绎中习得文言表达

文言文联读训练时,教师要有兼顾意识,要根据教学实际需要做出匹配性的训练设计。改编课本剧就是对文言文的综合设计,在开放性的设计过程中演绎不同语言形式,以提升学生的思维品质。

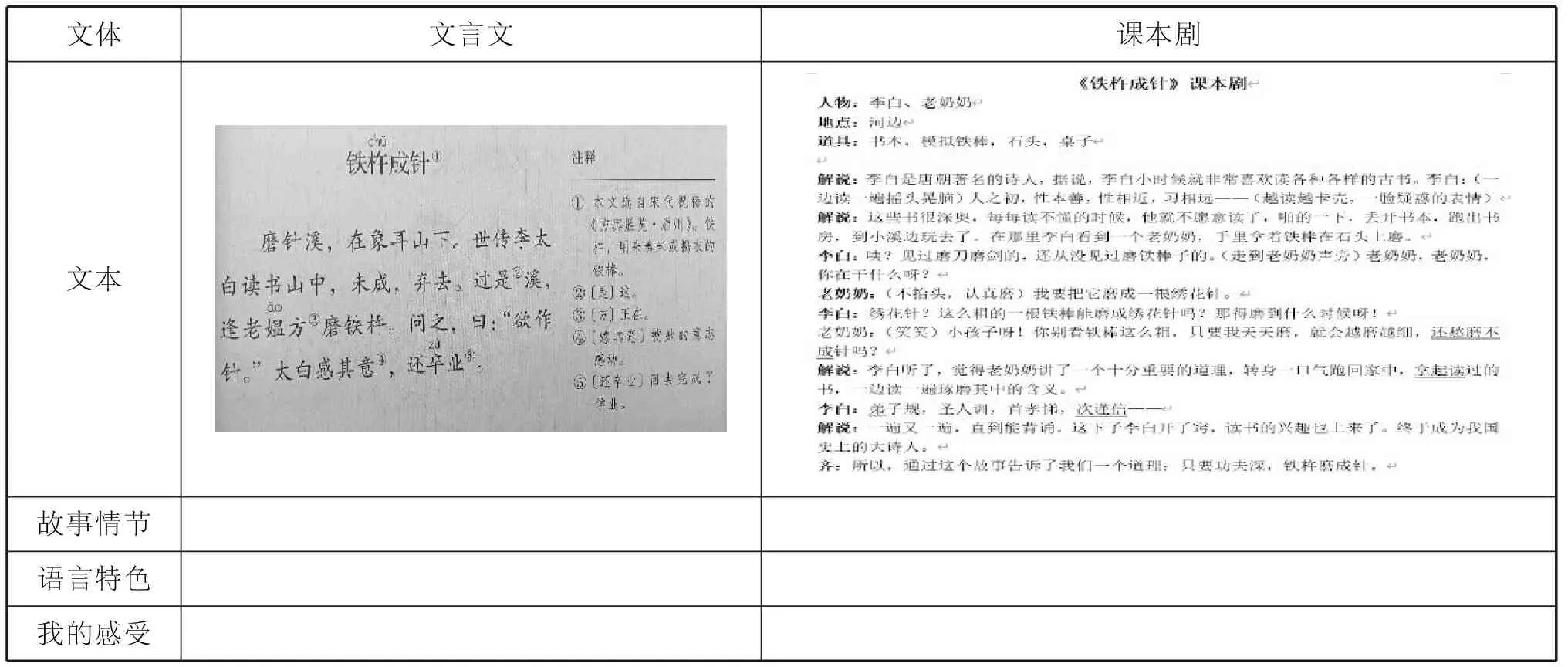

如教学完《铁杵成针》这篇文言文时,教师让学生进行课本剧的改编,并通过读一读、演一演的形式感悟文本语言(见表7)。

表7 文体融合联读表

学生通过写课本剧,演课本剧,再与原来的文言文进行融合联读,经历了丰富的“写—演—比”的阅读经历,在写的过程中加深了对文言文的理解,在演的过程中体验了学习文言文的乐趣,更重要的是,通过对同一内容的两种完全不同的体裁形式的融合联读,对文言文这种精练的语言形式有了更为深刻的印象与理解。如此的跨文体改编,不仅是对学生的挑战,更是新思维的碰撞。

总之,统编版语文教材已经将文言文放在了一个非常重要的位置。教师要在整体上把握文本的内在价值,在深入研读的过程中进行大胆实践,从文言文自身的特点入手,运用吟诵联读、意境联读、比照联读、融合联读等多元联读形式,层层递进,促进学生的深度学习,让学生在不断的自我实践中提升文言文阅读能力,获取言语生长能力,将中华优秀传统文化的种子播进学生的心田。