住院期间急性脑梗死合并孤立性远端深静脉血栓的转归及影响因素

2022-02-09陈志强林春明黄新吴权辉庄佩佩郭进明李孝虎王耿

陈志强,林春明,黄新,吴权辉,庄佩佩,郭进明,李孝虎,王耿

目前我国静脉血栓栓塞症防治仍处于发病率上升且管理不足的阶段,严重威胁患者的健康及生活质量[1,2]。据研究显示,脑卒中患者合并深静脉血栓形成的发生率高达10%~75%,肺栓塞导致的死亡占脑卒中死亡的13%~25%[3]。对于脑梗死合并肺栓塞或近端深静脉血栓(proximal deep venous thrombosis,PDVT),指南[4]建议抗凝药物治疗,但是对于孤立性远端深静脉血栓(isolated distal deep venous thrombosis,IDDVT)的防治方案存在较大争议。目前对于脑梗死合并IDDVT的研究主要集中在其发病特点及危险因素[3,5,6],缺少对住院期间的转归及影响因素的分析。

孤立性远端深静脉血栓是下肢深静脉血栓的一个亚型,包括胫前静脉、胫后静脉、腓静脉以及肌间静脉丛血栓,发病占DVT的20%~50%[7]。IDDVT有进展为近端深静脉血栓的风险,严重时可直接导致肺栓塞[8],但也有专家认为其风险较低且无需治疗,目前国内外关于IDDVT是否需要抗凝药物治疗及抗凝的剂量、时限等问题仍存在争议[9,10]。而脑梗死后的抗凝治疗具有特殊性,原因如下:①脑梗死出血转化发生率约为8.5%~30%[4],抗凝治疗可能进一步增加出血风险;②抗血小板与抗凝药物联合使用增加出血风险[11]。因此,抗凝治疗急性脑梗死合并IDDVT的必要性需要更加严谨的评价。作者对近3年收治的141例急性脑梗死合并急性IDDVT患者的临床资料进行回顾性分析,分析住院期间急性脑梗死合并IDDVT转归为肺栓塞的风险及风险因素,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象

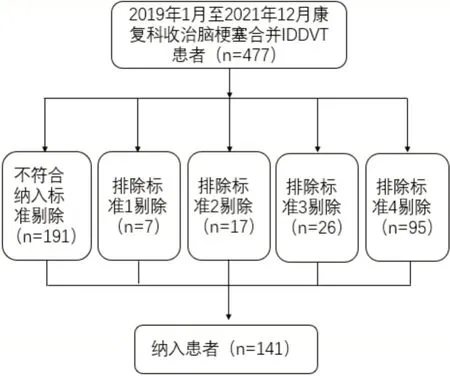

选取2019年1月至2021年12月在我院141例中山市中医院康复科住院的急性脑梗死合并IDDVT患者。纳入标准与排除标准纳入标准满足以下条件:①脑梗死诊断符合《中国各类主要脑血管病诊断要点2019》相关标准[12],并经头颅磁共振明确脑梗死诊断;②下肢深静脉彩超结果明确诊断IDDVT;排除标准,凡存在以下情况者均不在本研究观察范围之内:①住院期间合并急性心肌梗塞、多发创伤、下肢骨折;②住院期间行外科手术治疗;③初次彩超诊断IDDVT伴有PDVT;④确诊IDDVT后住院期间无下肢深静脉彩超复查。(见图1)

图1 纳入病例流程

1.2 方法

回顾性分析所有患者的资料,包括年龄、性别、合并症(高血压、高脂血症、糖尿病、房颤)、实验室指标(住院期间最高白细胞、住院期间最高D-二聚体、同型半胱氨酸)、美国国立卫生研究卒中量表(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)评分、住院天数、是否使用抗凝药物、双侧下肢深静脉彩超确认IDDVT累及肢体数(单侧下肢、双侧下肢)、累及血管数(胫前静脉、胫后静脉、腓静脉以及肌间静脉)、是否行肺动脉造影明确诊断肺栓塞。卒中程度根据NIHSS卒中得分分为轻-中度(0~15分),重度(>15分)。终点事件定义为:IDDVT转归为肺栓塞。

1.3 统计学处理

采用SPSS 19.0统计软件进行分析,计数资料以率(%)表示,计数资料的比较用χ2检验,计量资料的比较用t检验,所有的统计检验均采用双侧检验。以是否发生终点事件为因变量,将单因素分析中P<0.05的变量纳入多因素logistic回归分析方程中,确定IDDVT发生终点事件的独立影响因素,计算OR值和95%CI。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床特征

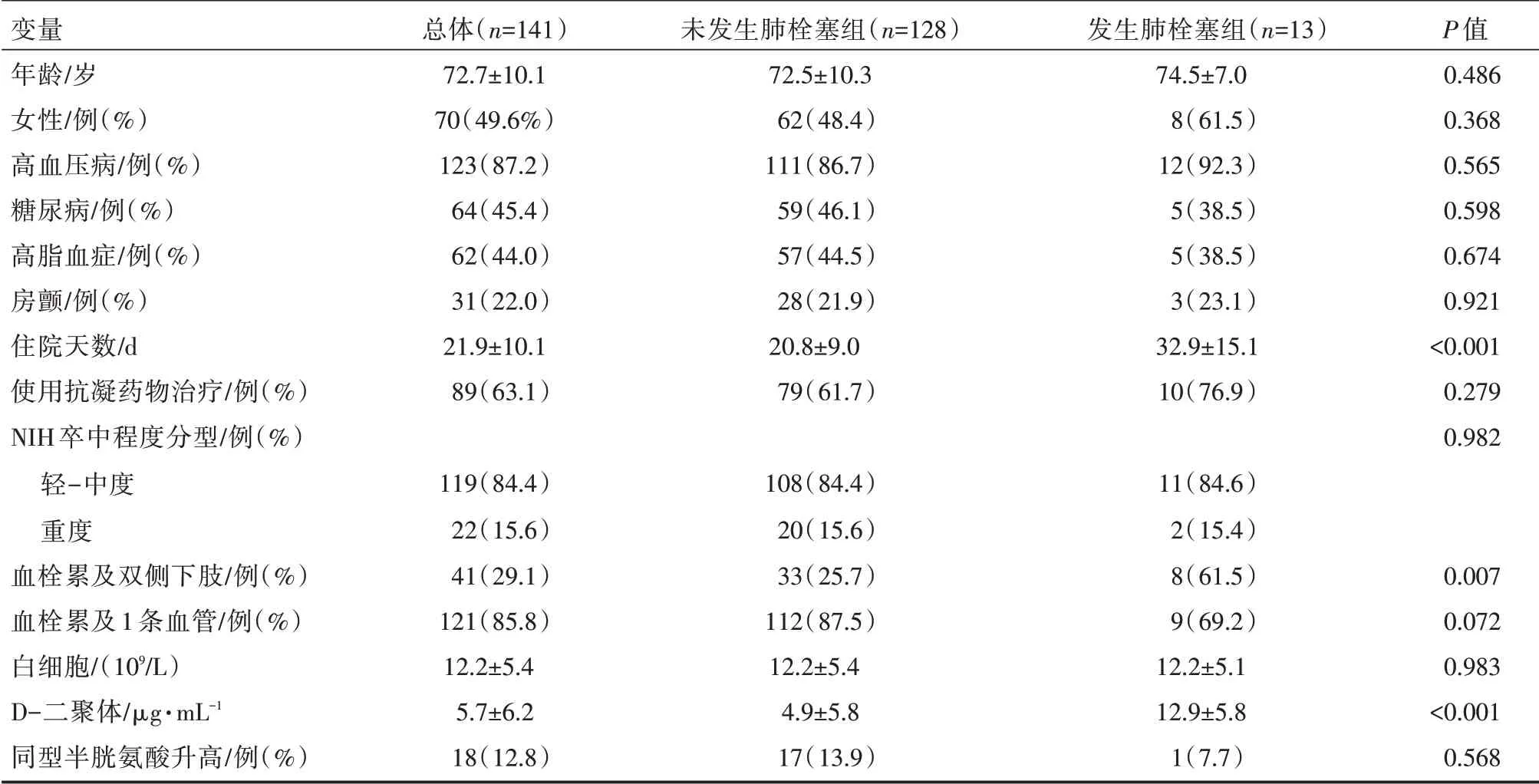

本研究共纳入急性脑梗死合并IDDVT患者141例,其中男性71例,女性70例,年龄72.7±10.1岁,高血压病123例,糖尿病64例,高脂血症62例,房颤31例。住院天数21.9±10.1 d。共使用抗凝药物89例,其中11例没有使用抗血小板药物(氯吡格雷、阿司匹林)。发现IDDVT前,33例使用双联抗血小板,在启动抗凝后仅有1例维持双联抗血小板,18例减少到单药抗血小板,14例停用抗血小板药物。发现IDDVT前,45例使用单药抗血小板,在启动抗凝后19例继续维持单药抗血小板,26例停用抗血小板药物。IDDVT在单侧 下 肢100例,双侧下肢41例。IDDVT累及1条远端静脉121例,累及2条16例,累及3条3例,累及4条1例。双侧下肢肌力4~5级共46例,其中IDDVT在双侧下肢5例、左下肢10例,右下肢18例。双侧下肢肌力0~3级共17例,其中IDDVT在双侧下肢5例、左下肢4例、右下肢8例。右下肢肌力0~3级共44例,其中IDDVT在双侧下肢8例、左下肢11例,右下肢25例。左下肢肌力0~3级共34例,其中IDDVT在双侧下肢8例、左下肢10例,右下肢16例。共13例(9.2%)发生肺栓塞,其中2例(1.4%)转归为PDVT且合并肺栓塞,11例转归为肺栓塞但未合并PDVT。见表1。

表1 临床特征情况

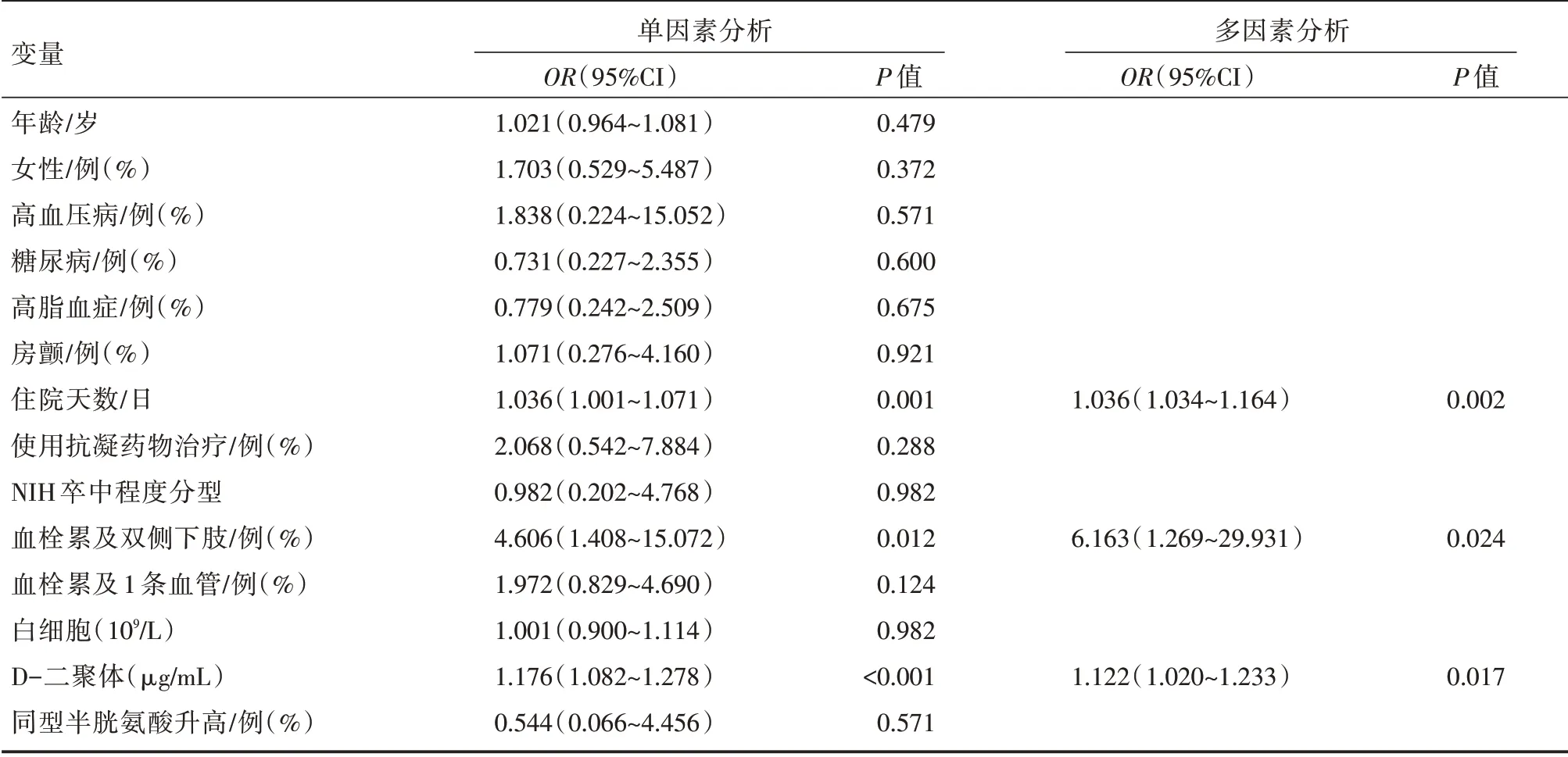

2.2 急性脑梗死合并IDDVT转归为肺栓塞的Logistic回归分析

将单因素分析中P<0.05的变量:住院天数、D-二聚体升高、血栓累及双侧下肢,纳入多因素logistic回归模型进行多因素分析,以上述单因素为自变量,IDDVT转归为肺栓塞为因变量进行分析,结果显示住院天数(OR=1.036,95%CI:1.034~1.164,P=0.002)、血栓累及双侧下肢(OR=6.163,95%CI:1.269~29.931,P=0.024)、D-二聚体升高(OR=1.122,95%CI:1.020~1.233,P=0.017)是急性脑梗死合并IDDVT转归为肺栓塞的独立危险因素(见表2)。

表2 急性脑梗死合并IDDVT转归为肺栓塞的Logistic回归分析

3 讨论

VTE是脑梗死的常见合并症,其发病率高于普通外科,与接受膝关节或髋关节成形术的患者相似[13],其中最常见的VTE类型IDDVT的风险及治疗策略尚无定论。美国胸科医师协会(ACCP)第十版指南对于IDDVT给出以下治疗建议,但推荐级别较低[9]:①若有严重症状或血栓进展危险因素,建议抗凝治疗,抗凝方案等同PDVT;②若无症状或无血栓进展危险因素,建议动态彩超监测若血栓不进展则无需抗凝治疗。脑卒中是血栓进展危险因素之一,依据ACCP10需常规对脑梗死合并IDDVT患者抗凝治疗,但荟萃分析显示在急性脑梗死患者中使用低分子量肝素、普通肝素增加脑内及颅外出血的风险[3]。

脑梗死的抗凝治疗易增加出血风险,因此应用抗凝治疗急性脑梗死合并IDDVT的必要性需要明确,但目前缺少足够的研究数据来确认急性脑梗死合并IDDVT转归为PDVT和肺栓塞的风险。王剑锋[14]等对64例全膝关节置换术合并IDDVT患者进行彩超监测3个月,2例向近端延伸,近端延伸率为3.1%。MacDonald等[15]对135例肌间静脉血栓患者进行3个月的彩超随访,血栓近端延伸率为3%。本研究平均随访时间21.9±10.1 d,2例IDDVT进展为PDVT(均给予抗凝),血栓近端延伸率为1.4%。总体而言,IDDVT近端延伸率较低,脑梗死相对其他专科疾病合并IDDVT未增加近端延伸率,但本研究随访时间为住院期间,更长期的脑梗死合并IDDVT的血栓近端延伸率尚未确认。

IDDVT可直接脱落导致肺栓塞,Gillett等[16]随访128例下肢肌间静脉血栓患者1个月,肺栓塞发生率7%。Marcus等[17]追踪57例下肢肌间静脉血栓患者,肺栓塞发生率9%。有文献报道未治疗的IDDVT患者肺栓塞发生率为1%~22%[9]。本研究IDDVT转归为肺栓塞13例,发生率为9.2%,仅有2例进展为PDVT后发生肺栓塞,其余11例直接导致肺栓塞。由于无症状肺栓塞以及脑梗死患者往往伴随意识异常、失语,临床常因缺少患者主诉肺栓塞相关症状而漏诊,笔者认为本研究真实肺栓塞发生率可能更高,有一项针对神经重症监护室合并DVT患者的前瞻性研究认为PE发生率高达24.4%[18]。根据病历资料回顾有1例患者因肺栓塞出现休克、呼吸心跳骤停需急诊静脉溶栓治疗,其他病例为低危型肺栓塞且为亚段肺栓塞。对于亚段肺栓塞的风险性及治疗方案尚存在争议,但大多数专家认为若合并血栓进展因素则应该进行抗凝治疗[19]。因此,脑梗死合并IDDVT转归为肺栓塞的发病率较高,可直接导致肺栓塞,且可能造成高危型肺栓塞。

本研究结果显示住院天数、D-二聚体升高、血栓累及双侧下肢是急性脑梗死合并IDDVT转归为肺栓塞的独立危险因素。有研究认为[18]神经重症患者中瘫痪、感染、脑梗死是导致肺栓塞的独立危险因素[18,20],笔者认为脑梗死患者常伴有瘫痪、肺炎及脑梗死后凝血与纤溶系统发生变化,可能促进血栓的不稳定性,导致血栓脱落,而住院时间越长这种风险越趋增加;DVT或肺栓塞发生时D-二聚体升高,但在伴或不伴肺栓塞时升高程度不同,Kowalski等[21]发现D-二聚体>859.5 ng/mL时发生肺栓塞风险显著增加,高玉海等[22]发现当D-二聚体>7.23 mg/L时发生肺栓塞风险明显增加,本研究结果也显示D-二聚体升高是急性脑梗死合并IDDVT进展为肺栓塞的独立危险因素;本研究中血栓累及双侧下肢则肺栓塞发生风险增加约6倍,2015年一项针对215例肺栓塞发病危险因素的研究结果显示DVT发病部位在右下肢、双下肢较左下肢的风险分别增加2.1、1.5倍[20]。左下肢DVT肺栓塞发病率低考虑与两个因素有关[23]:①左髂总静脉容易受到左髂左动脉压迫;②左髂总静脉下腔静脉的夹角是钝角,相较左下肢,右下肢无动脉压迫与血流路线更直,从而导致血流速度更快,血栓易顺血流方向脱落致肺栓塞。

本研究具有一定局限性,未能提供详尽的抗栓情况。抗凝药物使用方面,本研究纳入病例的抗凝药物使用的种类、剂量、规格、频率、抗凝的启动时间缺少规范。部分病例早期使用低分子肝素类药物,后续转为利伐沙班或者达比加群酯、艾多沙班、华法林等,且用药启动时间、剂量、规格、使用频率参差不齐。部分病人早期使用不同类型口服抗凝药,后切换成低分子肝素类药物,笔者难以概括抗凝的强度。抗血小板药物使用方面,本研究共有78例抗凝药物联合抗血小板药物使用,启动抗凝药物后18例由双联抗血小板减少到单药抗血小板及40例停用抗血小板,在急性脑梗死期间停用抗血小板药物的合理性值得商榷。2021年经我院MDT讨论后,脑梗死合并IDDVT的抗栓方案依据《2016欧洲心脏病学会心房颤动管理》中房颤合并脑梗死的抗栓方案提供院内用药规范,但该用药方案需评估其获益及是否增加脑出血转化,仍需前瞻性研究进一步探讨。

综上所述,住院天数、D-二聚体升高、血栓累及双侧下肢是急性脑梗死合并IDDVT转归为肺栓塞的独立危险因素。而年龄、性别、合并症(高血压、高脂血症、糖尿病、房颤)、白细胞、同型半胱氨酸、NIHSS评分、是否使用抗凝药物、血栓累及血管数与发生肺栓塞无显著性关联。