土地确权背景下农地流转意愿影响因素分析

——以方山县为例

2022-02-08宋淑芳

□宋淑芳

(方山县自然资源局,山西 吕梁 033100)

土地确权是土地流转的基础和前提。在农村范围内开展土地承包经营权确认工作是目前基层人员和农户的重要活动,通过确权登记土地承包经营权的流转信息。此种制度化的确认工作将为农村土地关系的稳定奠定基础,是党中央对解决“三农”问题的有力部署。但因农村土地和农户在思想认识等方面不足,缺乏对政策的深度了解,加之在外部环境等因素的影响下,农地流转的意愿受到影响。应分析其中的影响因素,确保农地经营朝着规模化的方向发展,提升土地资源和人力资源的利用水平。

1 基本概念

1.1 农村土地流转

农村土地流转的概念分为狭义和广义两个方面。从广义方面来看,所谓土地流转实质上是将权利转移,农户的土地所有权可按照多种形式进行转移,例如土地买卖,将所有权转移给卖方。从狭义方面来看,拥有原本土地所有权的农户可将土地的经营权转移,即只能通过利用和占有的形式将土地的经营权转移给他人或者单位。

在土地确权的背景下,我国所开展的土地流转更为贴合狭义上的概念内涵,所流转的为使用权。因此,在我国进行土地流转是根据现行法律法规的要求,合理合法将土地使用权流转给其他个人和单位,从而保证土地承包权的稳定作用。在此种流转形式下,三权分置的目标基本实现,土地经营权、承包权和所有权分别归属给不同的主体[1]。

1.2 土地确权

确权是权利的确认,主要包含的权利范围有土地使用权、所有权和经营权。3 种权利在经过相关部门对转让申请和核属审核等流程后,实现权利的转移。从目前我国土地确权工作的规范性流程来看,主要包括提交申请、属地调查、核查、登记和土地证办理的过程,完成后才实现了土地确权的目标。

2 方山县土地确权现状调查结果

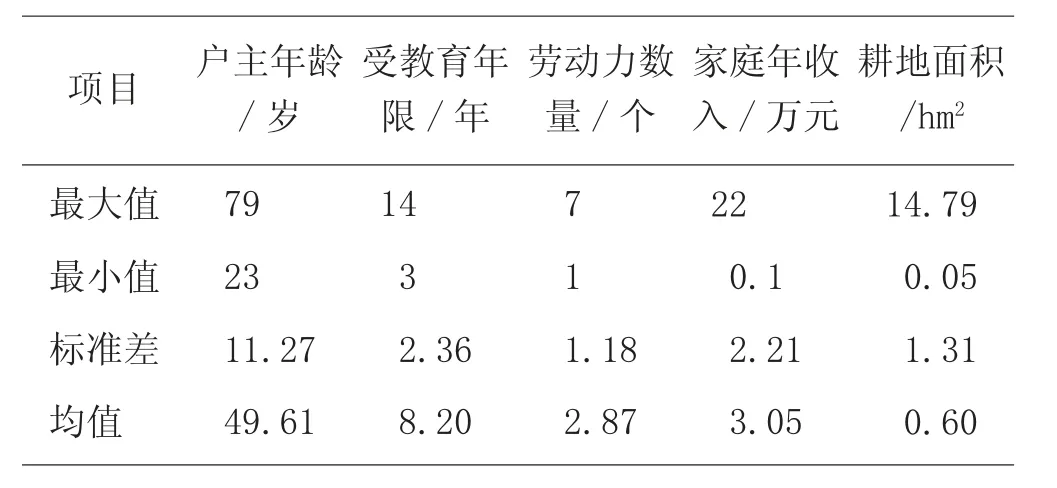

按照各乡镇随机抽取4~6 个村、每村农户10~30 户的抽样方式,发放380 份调查问卷,收回360 份,回收率为94.7%。通过整理具体见表1。

表1 农户基本特征情况

3 土地确权背景下农地流转意愿影响因素——以方山县为例

通过选取大量数据样本,选定调查范围,运用问卷调查法、Logistic 模型和倾向得分匹配法,使用SPSS 19.0 软件,借助回归分析的办法,将多个可能影响流转意愿的变量因素列出,并作为自变量,计算概率[2]。设计的回归模型中的Y为二值因变量,其中事件发生时Y=1(有意愿),事件不发生时Y=0(无意愿),影响Y的因素较多,设为n,并且用X来代替自变量,形成Y=β0+β1X1+β2X2+…+βnXn+μ,P=P(Y/X1,X2,X3,…Xn)表示受到多种因素影响的该事件发生的概率。

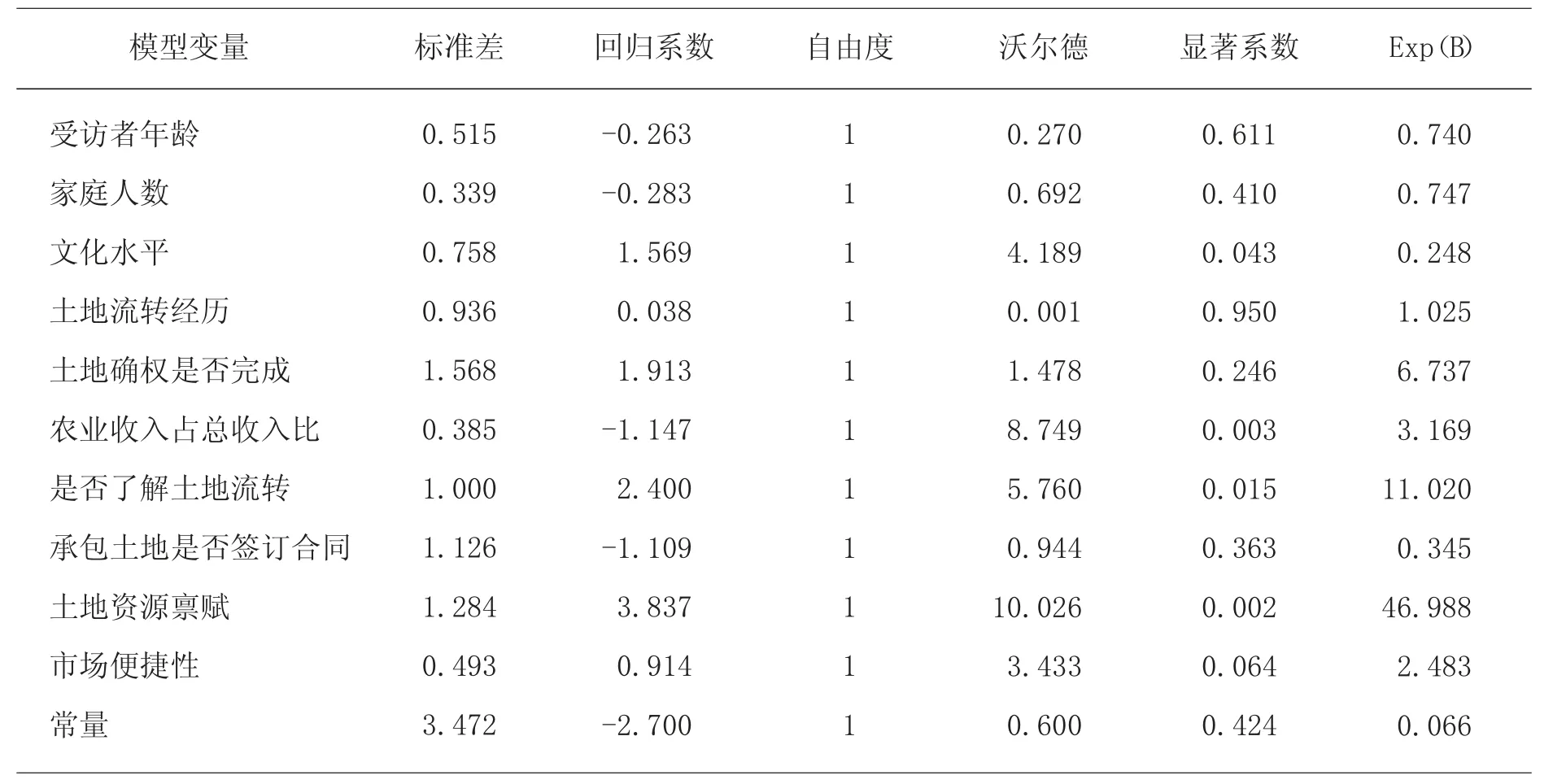

回收360 份问卷,使用Logistic 模型进行分析,利用Wald 计量检验。其中,当P<0.1 时,说明单个因子具备研究意义。设定拟合回归方程,按照构建的模型进行计算得出总体的正确率为72%,具备统计学意义,具体见表2。

3.1 市场环境因素

市场环境因素主要从村落基建和市场便捷两大方面着手。通过研究发现,以上两个因素都对土地流转起到了限制作用。

从村落基建方面来看,农村基础建设更加科学和便利将加强流转的意愿。基础建设包括基本设施,例如水利、大机器等,此类设施能满足农村农田种植、管理等多个流程的需要,在此种高水平的基本设施环境下,农业市场现代化水平更高,其优势也将留住农户,农户对于土地流转的意愿更为强烈。除此以外,基础建设还包括文化部分,在特色文化资源背景下,农业市场不局限于第一产业,而是加入了旅游等第三产业要素,将丰富市场要素的组成,为农户提供更多选择,自然提升了流转的意愿[3]。

从市场便捷性来看,结合表2 数据可以看出,显著性水平为0.064,满足5%的检验标准,说明部分农村的经济基础较差,无法提供便捷的交通,难以发展非农业经济,农户只能通过农业生产获得收入,流转意愿不强烈。交通较为便捷的区域,在成型的城镇化设施和经济类型对比下,农村失去了竞争力,难以留住农户。

农户对于走出农村赚钱的意愿更为强烈,加速了土地流转,使农村中愿意留下进行农业生产的农民数量大幅下降。交通发达的农村可与其他区域形成互通的经济关系网,将农产品售卖到不同的地区,同样可实现信息互通。农户获取市场资源信息和定价信息的渠道更广,增加了选择的可能性,农产品的销售价格更能够满足农户的要求,农民更愿意外出打工或者经营小生意,收入更加丰厚,自然加强了土地流转的切实意愿[4]。市场环境因素中的市场便捷性和村落基建完备性越高,农户土地流转的意愿更强。

3.2 农户个体因素

3.2.1 个体特征

农户的知识水平、政策了解程度等因素都会成为影响土地流转意愿的要素,但不同因素其影响的程度略有差异。

在知识水平方面,结合表2 数据可以看出显著性水平为0.043,满足5%的检验标准,说明知识水平越高对土地流转意愿更明显。国家颁布各项政策和法律,受教育程度高的农户对新政新规具体内容的获取渠道较宽,接受新事物的时间较短,适应能力强,能更为清楚地认识到土地流转的优势,从而加入到非农业生产的大军中。知识水平高的农户拥有一定的经营管理知识,可以在土地流转后从事其他方面的工作,收入来源会更为广泛。

不同的人对于农田生产的价值取向不同,对于从事农业方面工作热情较高的人员来讲,更愿意开展农业生产活动,转出的意愿低,倾向于转入,反之对于从事非农业方面工作热情较高的人员自然转出的意愿强烈[5]。

3.2.2 家庭特征

家庭特征是从收入结构、劳动力水平、务工比例和户籍人口占比几个角度影响土地流转。从收入结构方面来看,农村家庭中农业收入占据低比例的家庭,结合表2 数据可以看出,显著性水平为0.003,满足5%的检验标准,说明其对于土地流转的意愿更为强烈,因家庭成员中从事非农工作的人员较多,使得对纯农业收入的依赖性不高,更为愿意将土地的使用权转移。反之,在以农业收入为主的家庭中,其主要收入来源是土地,如果将土地流转,对之后的收益存在质疑,不确定性因素抑制了流转的达成。在劳动力水平方面,家庭中能进行劳动的人口数越多,其可从事的职业种类更多,愿意将土地流转。在务工比例方面,土地流转意愿与劳动力水平对流转意愿的影响规律相同。在户籍人口占比方面,在农村中留守的人员越多,说明需要以农地为生活来源的占比越大,会提高农业化水平,发展大规模的农业种植[6]。

表2 农户土地流转意愿模型变量结果

3.2.3 土地资源禀赋

土地资源禀赋方面受到土地平整度、机耕条件、承包面积等方面因素的限制,在土地流转方面,不同情况下的流转意愿也存在着差异。结合表2 数据可以看出,显著性水平为0.002,满足5%的检验标准,说明在土地平整度方面,若土地集中在平原地带,耕地的困难程度低,与此同时土地价值更高,农户愿意将土地转出。

在机耕条件较为发达的地区,农耕机械的现代化程度更高,配套设施更全,提升土地种植价值,农户将土地转出所获得的收益更高,增强了转出意愿。在承包面积方面,原本拥有更多土地的人员,其在将土地转出时可获得更大收益。在此种情况下,农户转出的意愿强。与此同时,部分农户要想实现规模化经营,也加强了转入意愿,土地流转的意愿更强[7]。

4 建议

根据对方山县土地确权背景下农地流转意愿影响因素的分析结果来看,要想更好地处理“三农”问题,要分析影响因素背后的原因,进而提出流转意愿的切实对策,消除农户的后顾之忧,推进规模化农田经营愿景的实现。

4.1 完善技术指导工作

通过调查,部分农户不愿意将土地的权利转移是由于对技术的不了解,要想解决这一问题需要从两个方面入手。

一是引入先进技术,以机械农耕为主要技术引入方向,加强对技术人员薪酬待遇的完善工作。

二是对技术中的具体内容开展宣传和普及工作。基层人员要通过设置宣传板的办法,定期在农村活动中心或其他人员相对聚集的区域,将主要的技术应用知识以文字、图片的形式进行设计,针对其中难以理解的部分,制作成视频等较容易理解的形式,便于知识水平不高的农户学习技术要点和应用办法[8]。

4.2 塑造职业化道路

城镇一体化模式的构建离不开现代化技术和设备的支持,不仅需要农户将土地转入和转出,还需要具备一定知识水平和劳动能力的年轻人回归农村,建设农村。因此,要转变对农业生产的刻板印象,引入先进的现代化农耕设备,成立农民专业合作社,提高种植和生产的机械化水平,以此吸引更多投资者和专业化人才。

开展职业转型培训,发挥现代化机械种植的优势,利用已经成功实现规模化种植农户的经验,带动其他农户进行土地流转的积极性,壮大经营规模。除此之外,对家庭收入结构中以农业种植为基本来源的农户予以指导和帮扶,降低其流转成本,适当给予资金补助,保证农地流转更为有序。

5 结束语

在土地确权的背景下,各地农村基层组织积极响应,针对在土地流转中所显示出的问题,始终坚持将“三农”问题作为工作的核心,紧紧依靠农户,解决多种问题。在方山县为例的调查中发现,受到多方面因素的影响,农户对土地确权的理解不到位,加之家庭、个体差异和土地资源禀赋等因素的限制,流转意愿不强烈,难以推进土地流转工作。因此,要切实为农户提供保障,并加大投资力度,引入现代化人才,提升农村土地种植的机械化水平,消除农户土地流转的顾虑,提高其流转意愿。