卫生院

2022-02-07陈甲元

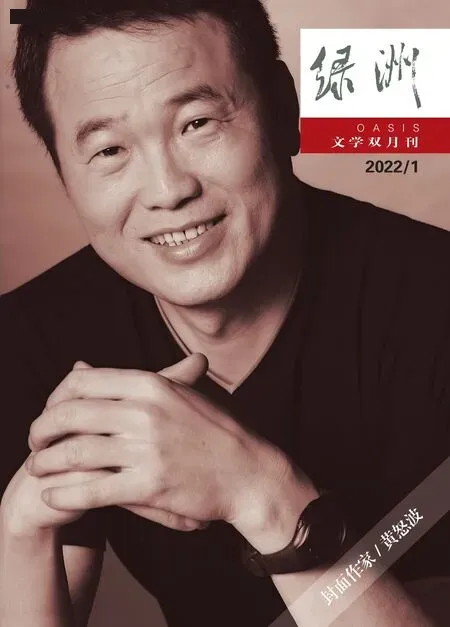

陈甲元

消息是小妹在陈家微信群里告知的,说是妈妈在村卫生室,身体不舒服,胸痛胸闷,气短乏力,由于年纪大、医技跟不上的村医不敢用药,要家里去人送往乡上的卫生院。这一次,大哥反应很快,通知在县城的嫂子开车带上同样住县城的二姐,去卫生室接上妈妈,第一时间去了卫生院。两个小时后,微信群里有了通知,说是检查完毕,无大碍,就是血压有点高,血脂有点高,轻微冠心病。已住院疗养,估计住院时间一个星期,请在全国各地的家庭群员放心,不要特意赶回来。

我收到嫂子发在家庭群“请大家放心”的消息,抬头看星城高高在上的天,天空飘着几朵黄白相间的云,云层的质地绵密,色泽带着金属的刺痛和坚硬,突然想起七年前同样在卫生院住过的父亲的面影:隐在卫生院窄窄房间里、浅灰钢丝床洁白的床单上方,黑黑瘦瘦的面容、努力将嘴角挤弯成弧形,对着刚二岁的喊他作“嗲嗲”的蒙蒙,木木地、轻浅地笑。

我决定第二天回老家。不是特意看在卫生院住院的母亲,而是本家最后的一个太婆死了,虽然我和本家太婆膝下的叔叔不是很合得来,但是太婆毕竟是太婆,毕竟是打断骨头连着筋的血亲,尤其父亲不在了,我和哥哥都得回家,再忙也得回去,回去在太婆成服的时候,穿上孝服,在戴黑高帽,穿中长黑衣的道士的牵引下,对着躺在冰棺里的太婆行三跪九叩之礼,洒几滴亲人之泪。近年来,经历了很多亲人的离别,首先是父亲,六十五岁得了肺癌撒手人寰;接下来是叔叔,在我们痛惜父亲离世过早的时候,五十五岁的叔叔又因突发脑血栓离我们而去,让我们顿感生命的脆弱和命运朔风的凛冽。太婆算高寿的,九十三岁。然而,高寿的太婆膝下已先去了三四个晚辈,生命的来去、轮回,很多的时候不以人的意志为转移,古人说的“人世无常”想必亦是对生活痛彻的领悟。

所以,即使太婆不离世,明天我也准备回老家。看看老家对门的山岭是不是被镀上初秋的色彩,颜色愈见青黄;看看邻家一起长大的秋华二婚嫁的是湘北长什么模样的小伙子,看上去人品是否可靠;看看上屋的满爷是不是越来越老得像他家门口那棵老梨树,树干和果实都接近泥的本色;看侄外甥二狗伢子到底是去读中专呢还是去读高中,不管他做何种选择,做舅舅的我都从心底里祝福他前程远大;去问问准备做七十岁寿宴的刘大爷有什么要帮忙的,想半开玩笑半认真地问问依然精明的他,生日那天,年轻时候的情人是否会悉数到场;去看看妈妈在卫生院打了两天吊针,是不是感觉舒服了点。

我有过几次和卫生院亲密接触的经历。一次是读初中的时候,坐同学的摩托车,因为同学刚学骑车没多久,车速过快,下坡的时候,前轮压着乡村砂石路上的圆滑石头,同学没把稳车头,摩托翻了个大跟斗,将我和同学重重摔倒在地,是路旁的乡亲通知了哥哥和叔叔,两人将我们送到卫生院,卫生院一个姓黄的医生为我们接诊。黄医生和哥哥是同学,一番重点保护对象般检查后,黄医生诙谐地说:“肉体很厚,没事,腰部肌肉擦伤,消消毒,贴两个膏药就好了。”骑车的同学也只是额头擦破了皮,露了点红肉,有点痛,但也只需要简单处理就没事了。虽然膏药贴着不舒服不好看,但好歹确定身体安全了,大家心里就都放松了。处理好后,四个人还兴高采烈去就近的乡场吃了夜宵。

至于第二次,却在三十岁那年。那天深夜,我突然肚子痛,像有人拿把小刀在肚子里挥舞比画,一顿乱剐,疼得我满身大汗,人在床上弓成虾米。哥哥把我送到卫生院,一照片,肾脏上面一个微小的黑点,说是小结石,挂几天吊针药水应该能打下来。其时气盛,和老爸因在星城买房的事闹矛盾,妈妈疼我,要来卫生院陪我,我拒绝着不要她陪。她少不了嘘寒问暖,我又嫌她烦。那是人生第一次在医院住院。身边的病友都是淳朴憨厚得如泥田、枞木般朴实的存在,年轻气盛的我显得和他们格格不入。夜晚的卫生院很静,静到只有卫生院旁边的住户来串门,引起一阵喧哗,似几粒石子,打破水面的沉寂,热闹了一下,又重归寂寞。也有一两个漂亮的护士值班,身材高挑,面容娟秀,有乡土女孩特有的秀美和素朴。我看着还行,但抬头看看头上三脚架上严肃的吊针瓶,立马又将心头撞来撞去的小鹿按了下去。

二姐对卫生院的印象应该比我更深刻,外甥强子就是在卫生院出生的,时光如电,外甥今年都读高一了。我只记得当年听到消息说二姐生了,爸爸妈妈大哥大姐小弟小妹,我们一大家子晚上说说笑笑、热闹地走亲戚般赶去卫生院看她和小孩,只记得当年卫生院还只有两栋老楼,灯光也没有现在这么明亮,二姐半躺在卫生院的被子上,小心翼翼给婴儿喂奶。我给的见面礼是旧版的五十元面额的纸币,墨绿色的那种。

祥公虽然故去几年了,去世后也没葬在老家,但祥公最后的日子是和卫生院紧密相连的,祥公念旧,年龄越大,身体越不好越不愿意跟大崽住在人烟更稠密的新市镇,他宁愿每天坐女婿的摩托车去卫生院打针也不愿意呆在医疗更方便的新市。有一天晚上,我正好自星城回家陪妈妈,晚上就住老家,十一点多的时候,突然听到“笃笃”的敲门声和焦急的呼喊声,打开门,见到祥公和李妈站在门外灰白的月色里,说是女婿今日不在家,无摩托,他膀胱胀得疼痛,任凭怎样挣跳都屙尿不出,他实在痛得受不了,必须到卫生院导尿。我看看疼得五官扭曲的祥公,二话没说披上衣,发动面包车,将他送到医院,帮他办好住院手续,待医生帮他顺利导了尿,确认他没有危险后才离开。

后来,祥公的儿子富叔为这事还特意从新市砍了几斤上好的新鲜驴肉来感谢我。其实富叔想多了,祥公是看着我长大的,我是看着祥公变老的,乡邻之谊,越往后,情谊越见珍贵。祥公去世几年了,但那晚送他去卫生院的情景我一直记得:老家夜晚的山风,黑沉沉的夜,祥公痛苦的表情,卫生院专业负责的医生,温婉耐心的女护士;以卫生院为中心,夜空中,往四面八方分散开去的像海浪般层层扩散的乡土,他们无言、安静地沉默,却给予我很多。

走高速,从木阳东下,正好八十分钟车程。高速路平整宽阔,一路畅通;卫生院门口的路则有点坑洼,有太陽光照在上面,阳光被撞碎,切割了,在砂石上跳跃,前轮陷入凹坑里又颠上来,有点颠簸,但这并不妨碍我对卫生院安心、柔和的依靠。洁净的院子,食堂门口,砖砌的、裸露着泥层的六角形花坛旁停着我熟悉的车顶装着专用顶灯的救护车;还有一台小车,两台面包车,几辆摩托车和电动车;还有辆送菜的三轮车。车子都有些破旧,但看上去更亲切。想七里八村的父老乡亲对这台救护车都是熟悉又感激的,人食五谷,哪家的人没有个三病两痛、寒暑星灾,而就近的卫生院,地方熟,医生也熟,病弱的身体和心灵能在这里找到依靠,支撑和解救的办法。

母亲病房里住着三个病人,一个八十几岁的老娭毑,满头白发,昏昏沉沉地睡在病床上,吊着药水;一个和母亲差不多年龄的中年妇女,眉毛浓厚,体型肥胖,皮肤黝黑,可能快痊愈了,精神不错,主动和我打着招呼,一问,知道是周边哪个村子的,甚至知道他们家的大概位置。两天了,母亲和他们都聊熟了。一了解,母亲当天的吊针水都打完了,于是我提议,跟医生请个假,接母亲回老家休息半天,我正好趁半天时间去悼念太婆,晚饭后再送母亲到卫生院住,时间凑巧。

卫生院回老家的路是熟稔的,也是感慨万千的。母亲因为疲惫,话不多,更多的时候微闭着眼,靠在座椅上养精神。这更给了我思绪万千的空间。正是秋天,越往老家,路上车辆越少,路边的山林草木也越显现秋天的况味。年少徒步走这条路来去读书的艰辛;从城里娶妻回家,婚车车队一路蜿蜒、喜庆着奔往老家的激动和兴奋;很多个白天黑夜,和父亲一起奔走在这条路上的往事都历历在目、纷至沓来,带给我非同一般的加速度落地的直接感受。我算算母亲的年龄,已六十有五,而我也很快四十了。母亲越往后越显现老人特有的慈爱,而我,这两年来,身体也明显感觉到变化,所谓人到中年,心境、身境都有了非同一般的改变。远的不说,就我对卫生院的看法而言,初中高中的时候,懵懵懂懂,青春年少,没什么特别的概念;二十往上,三十岁左右的时候,年轻气盛,是很看不起这样一家小医院的,觉得无论建筑、医疗设备、技术、人才,都比不上县城、乃至省城的大医院。那十几年,每次路过卫生院的时候,都是匆匆一瞥,甚至一瞥都没有。而现在,当我回来,看到站在妈妈病室门口望得到的对面小山上、绿荫掩盖下的观音小庙时,我的眼里就有了良善和悲悯,我觉得卫生院也好,寺庙也好,都应该是一片乡土上慈悲的、美好的、可爱的存在,很多时候,她帮助我们,教化我们,也救赎了我们。

当晚把妈妈送到卫生院的病房后,因有事,我又回到了星城。走的时候,我又一次回头看着灯光下的卫生院:四五栋区别于附近民居的高大些的钢筋水泥结构的房子,葫芦形瓷柱装饰的矮矮的红砖围墙,外墙特意用红色油漆写着“食堂”两个字的烟火味很足的平顶屋子,一样的简单、素朴和亲切。和很多年前一样,它沉默无声,没有说不舍我离去的话,也没有深情召唤,要我回来。但我知道,我会回来,我永远都不会忘记,有一年我在很远很远的地方经商,输得只剩一身换洗衣服和从县城租摩托车回家的钱。是午夜一点,摩托司机载着我进入这方圆二三十里熟悉的乡土后,在漆黑的暗夜里,从回家必经之路的卫生院门口路过时,认真骑车的摩托车司机可能不知道:这个坐在摩托车后座上的男人,在异乡的土地上受欺负、受敲打、受亏損他都能咬着牙关挺住。

然而,面对家门口的卫生院,面对门口那盏白灯和那两张油漆有些剥落的红色杉木长椅,面对不堪人生的种种因果,无论怎样,他都无法抑制自己倾盆而出的泪水。

责任编辑惠靖瑶