大地上的名字

2022-02-07黎筠

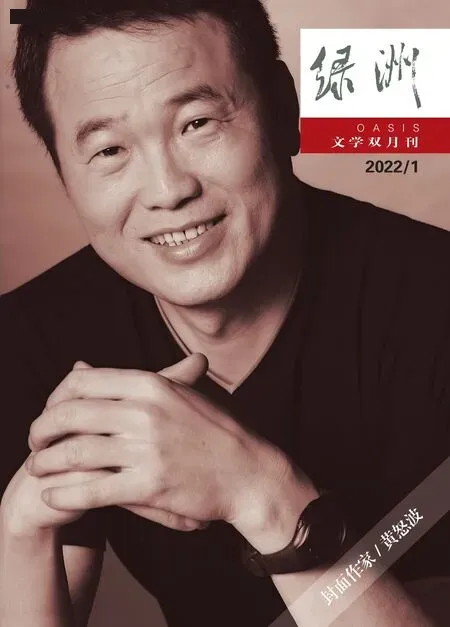

黎筠

大地上的名字

在乡村,石头是硬质的,是有灵魂的,石头有心跳。石头可以躺卧在田埂边,也可以蹲在热气蒸腾的饭场里。

石头也可以是一个人的名字。

乡村叫石头的人很多,有大石头、小石头,也有叫青石、白石的。但每一块石头都是雄性的,被荷尔蒙激荡,雄性的石头成熟后会开出花,会结出籽实,一代代的石头们在村庄绵延生息。但不同的石头有不同的梦想,有的会出去风风火火闯日月,一闯就是几十年。

在乡村,叫坷垃的比叫石头的多,或许是因为土壤凝结而成的坷垃最不主贵,满眼都是,一个牵着一个,一个怀揣一个。

坷垃性情比石头温和,一场大雨过后,所有的坷垃都变成了细碎的雪花一般养育五谷的土壤。土壤是五谷的根,土壤里春夏秋冬不断渗出五谷生长所需要的酒。麦苗、高粱苗一口一口地品着、醉着,摇摇摆摆地就长大了。五谷是土壤的梦想,也是坷垃们的梦想。坷垃们一辈子守护着一个村庄,不谄不媚,不像石头一样在风中刮来刮去,在世界中滚来滚去。叫坷垃的男人被土壤和五谷滋养得不骄不躁,低眉俯首。坷垃们知足得身边只要有一个女人,哪怕她是三寸钉,哪怕她屁股大如磨盘,只要会生孩子,会驴一样在家里、田里转圈圈,把生米弄成熟飯,和男人一起把小麦、玉米拖回家,打成籽粒,禾秸上垛,把日子蹚殷实,就是好女人。是的,叫坷垃的男人只要家里有一个会生娃的女人,太阳下有一片属于自己的田地,心里就乐开花,脸上就挂了蜜。

树,作为木本植物,无疑高大且坚实有力,有一种昂扬的精神。村里叫树的男人就多!村东头王家,便有几棵树,分别是王大树、王二树,还有一个最小的弟弟叫王小树。村西头的男人,一辈子吊着一轮日月,却生养了一堆的孩子,他的名字就叫郭老树。但凡叫树的通常打铁,或是木作,他们把汗珠和力气抡得圆圆的,他们用自己的坚毅虏获了世界。

铁器是铁器的样子,铁器经过叫树的人的锻造,就像他本人一样充满生气,安上腿,仿佛都能跑,能去田里耕犁锄耙;木器有木器的样子,木器的制作比铁器繁琐,先是叫树的人去伐倒一棵树,轰隆隆倒地,接着由架子车拉着,一路轰隆隆拉到家,接着在水里泡些时日,然后捞出来在太阳下晒干,去皮,再一锯一锯锯成所需要厚薄的木板,再然后就是拼对成器具了,最后一道工序是给木器上漆。漆,水一样在木器上流来流去。树们气力足,可上起漆来轻轻地、稳稳地,好像小姑娘绣花;也像新媳妇照镜子,照一遍又一遍,把个木器打磨得亮亮堂堂,真能照出人影子。

村里叫老树的人死了,沉进土里。老树劳作一生,儿孙满堂,生前没有星点儿的遗憾,便美美气气地在棺材里合上了眼。老树在地底下遇到了更多的老树,他们的根不知不觉麻花一样扭结在一起,他们一代一代被泥土包裹,在泥土中腐朽,或许在泥土中重生。村里人避讳“死”字,老树死了不说死,说“老”了,和一棵树一样老了。那些在天光下行走的生龙活虎的老树们,身体里曾装着各色各样的植物,装着各种滋味的五谷,只不过他们长成了和大树一样挺拔的木本植物。

乡村有一千种草,就有一万种花,地球上的草本植物羞羞答答在有泥土的地方生长,渴了,喝天雨、露水;累了就蜷曲在月光里伸个懒腰,次日便听着牛羊的叫声,在微明中一点一点地吐纳。花不是植物,花是草本植物的器官;花有雌有雄,乡村的花更多的是雌花,正像乡村的土地上奔跑的大多是女子。你看,到底是女子和花装扮了世界。

在乡村,人分男女,花分雌雄,名字也分。男人的名字一个个能立起来,你看,石头、铁头、榔头……都是硬质的,即便是坷垃,也是坚实的。而女子的名字则是柔软的,或者说是无骨的,是的,女子身体里一根实质的骨头还是创世纪中从亚当的肋旁取下的。乡村的女子不管丑俊都喜欢叫花。花分多种,有药草花,也有观赏花。药草花如芍药花、百合花、蔷薇花;观赏花如牡丹、玫瑰、月季。不管是药草花还是观赏花,都被乡村的女子们霸占着,好像不这样霸占着,这些花,这些好听的名字,都会从土地上展翅而飞。

乡村的早晨是热闹的,这些花们一朵朵从家里飘出去,落在田野里、田野边的树杈上,她们锄田、刈草,上树捋榆钱、摘桑葚,她们的笑声水珠一样在空中纷纷扬扬。到了晚上,爷爷奶奶父母兄弟一遍一遍呼唤着她们的名字,极有节奏地呼唤,像流水拍打着堤岸。她们的名字被唤得冒出热气。而她们是麻木的,只专注于手里的活计,而忽略了西坠的太阳。随着夜色迷蒙、微凉,那些开放在田野里的芍药花、百合花、蔷薇花,还有牡丹花、玫瑰花、月季花终于醒过神来,真真切切地闻到,村里的炊烟里散发着自己名字的香味儿,就挎着萝头,拿着铲子,荷着锄头赶回家去。她们的脚步凌乱,她们的名字也丢得满地都是,满地都是花的香气。

不得不说说红。红不是一朵花,红却是花的一种颜色,在乡村,叫红的,和叫花的一样多。红是色彩的灵魂,红也是花的灵魂。现如今,村子里的红们越来越少,有的红出去打工后还改了名字,譬如改为阿秋、阿霞什么的,带着浓郁的他乡色彩,确实比红轻盈、洋气了不少。而那些睡在地下的红们一辈子没出过村庄,一辈子活在旧世界的黑暗里,再没机会改名了。她们裹足后的小脚决定了她们一生的活动范围,她们和小鸡小鸭一样几乎圈养着,最多不过跑到村外面的大田里,仰首看看日头,低头看看土地。红或许有另一层意思,就是盼望着她的日子,她一家的日子因为叫红,就能红火起来。

记得村里的一个红,她的母亲、外婆不忌讳重名,名字里都有一个红字。你看,天上的太阳殷勤地照着她们,她们的日子一点都不黯淡。

纪伯伦说,看到一个人的长相,就看到了他祖先和儿子、孙子们的模样。在这里我要说,看到一个人的眼睛、眉毛,就看到了他们的鼻子、嘴巴和牙齿。不信,你试试。

在乡村,无论是花们红们,都喜欢赶会,尤其是年轻的花花红红。秋冬季,花花红红赶会时遭遇大风,都喜欢用鲜艳的纱巾,也许是一条鲜艳的围巾把脖子、把下巴、鼻梁缠裹起来,紧实得像裹一枚粽子,她们只把额头、眼睛眉毛露出来,这样就带点神秘,可能还有一分诱惑。她们在乡间大道上走着,有点横行霸道;她们一群人喜欢并排走,喜欢占着大道,喜欢互相喊着对方的名字,不怀好意地取笑,一边笑,一边伸出手互挠痒痒,就笑得更厉害了,笑得天上的云彩一抖一抖的。这时候,对脸走来几个叫石头、铁头、榔头、坷垃的,他们也是横着走,有的走路是内八字,有的划拉着外八字。他们敞着热腾腾的怀,就这样向对面的芍药花、百合花、蔷薇花、牡丹花、玫瑰花、月季花和红们走过来。石头、铁头、榔头的硬,碰着花的软。两队人马似乎要开战了。

那你就想错了。

石头、铁头、榔头们站在花们、红们面前,并没有动手要打架,只是把鼻子伸出老远,使劲嗅了嗅她们身上的香气,首先,他们用鼻子侵犯了她们,接下来,他们又要侵犯了,他们用贼溜溜的眼睛侵犯,他们中间有双眼皮的漂亮眼睛,有黍秆篾拉一下那样细小的眼睛,也有猥琐的眼睛。各种眼睛放出光芒,在花们红们脸上被包裹的地方探测:石头说,这个女子的眼睛是双眼皮,鼻子、嘴巴一定不会太大,也不会太小,一定是好看的。铁头说,这个女子的眼角是平直的,嘴角一定不会往下耷拉得没有生气。而榔头说,快看,这个女子最好看,她的眼皮肉乎乎的,眼睛是圆的,那她一定是樱桃唇。他们吵吵嚷嚷,对面的女子一齐露出脸上被纱巾、围巾掩藏的部分,哈哈大笑,笑他们猜得太对了。你看,石头、铁头、榔头们不光有力气,还是画家。绝妙的是,每一个女子都是画家按着想象、按着美的法则一丝不苟地画出来的。

接下来,双眼皮的石头就领着双眼皮的牡丹花去了河边,榔头也领着樱桃小口的芍药花走向了远处的田野,她们在属于自己的季节找到了爱情。她们长发飘逸,美得仙女一般。

剩在原地的花们红们继续打闹着往前走。她们仍旧并排着走,极有气势的样子。她们互相叫着对方的名字,她们的名字在她们的头顶飞来飞去,像一群小鸟。她们和她们的名字都是乡村的精灵。她们走着走着,就会经历一个女子感情史上的怦然心动。那是一朵花开放的声音,是美诞生的声音。

在乡村,有不会跑的石头,有会跑的石头;有不会说话的花,也有会说话的花。

还有红。

行走的植物

一本书中这样说,行走的植物是通过风力,抑或其它自然力量移动,它们没有腿,又好像身上到處都是腿。

我想,艾草的运动最富于魔幻。

每到冬季,我浑身的寒气就在骨节与骨缝间窜动,那种凉是夏天井水的凉,是冰山上雪莲的凉,甚至是寒光闪闪的尖刀的凉。于是就尝试用点燃的艾柱把这种寒凉一点点拔出来、抽出来。艾灸永远是一件迷人的事儿,艾灸也是会上瘾的。艾灸的日子我的头发都松软如草,光亮如上了一层蜡,这样的日子通常会持续半个月左右。我戴着艾灸的器具在屋子里走来走去,艾香一缕一缕绸缎一样在我身上绕来绕去,我和这种充满灵性的东西默契极了。我知道我现在戴着这些器具,是为了将来去掉肉体上疼痛的枷锁。艾草,有一层浅浅的清香,但骨子里却是邪性的、苦涩的。它的苦涩让人更加坚定了它的医治之能,甚至通天之能。村人们喜欢把艾草种到田埂上,没有肥料却长得郁郁葱葱。它们站在田埂上,无意中作了土地的护卫兵,也护卫着一村的老小,甚至护卫了穿过土地的风和雨。村里的老人说,艾草的茎干不会行走,但它的灵魂是会行走的,它的灵魂里住着一只小精灵。

世界上有许多行走的植物。植物也是有灵性的,有灵性的植物,它们的姿态是曼妙的。这些植物有自己的宿命,有自己的路,有自己的香气和傲骨,所以它们和人一样,身子骨能立起来就要行走,行走是一种使命。它们行走的时候,天边跃动或安适的晚霞是属于它们的,还有茫茫戈壁,还有眼前的河,梦中的海,这些景致都是属于它们的。

传说中人参也是会行走的,人参是植物,是药,是植物界的贵族。

人参走起路来不慌不忙。人参不光长着腿,还长着眼,白天晚上提防着心怀不轨的人们。挖参人做梦都想着进山,进山就能高亢地吆喝一声“开眼”——就是找到人参的意思——在空旷的大山引来成群的同伴。据说这是挖参的规矩,谁破坏了规矩,就会葬身在这埋藏着人参的大山。“开眼”后就用红绳子小心地系了人参叶子,那根红绳子好像是情人的腕带,在日光下飘啊飘。然而,人参的脚步是隐藏的,只有更具灵性的星月和大地看得深情,看得真切。深山里的风也看不见。风太过张狂,风时时刻刻想充当人类的探子,但它始终无法搞清人参的行踪。人参的走动在地底下是有规则的,它的脚步沉重,一直往前走,走到人想不到的地方,走到安全的地方。它是智者,更像一位见过江河波涛,垂首思考的老人。人参是最自信的植物,它坚信藏身的地方是逃城和避难所,它的自信腰斩了挖参人的自信。人参是大神!

在美国西部,有一种行走的植物叫风滚草。它的名字轻盈、圆润、生动、可爱,像是天赐的。每逢干旱季节来到,风滚草望望天边的云,再望望天边的云,天边的云会涌起愁烦,燃起火焰。风滚草干咽一口唾沫,果断地从干燥的土壤中拔出根茎,拔根茎的时候弄痛了它,也弄痛了几只蔫怏怏的小虫子。整株的风滚草遂缩成圆球状,拖着那些附着在它身体上的残缺的虫子,随风而走,一直往前,走过更高的沙砾,走过太阳的炙烤,最后终于走到了适合它生存的地方,“啪嗒”一声把拔出来的根茎扎进湿润的土壤里,后来的日子风滚草安逸地随风摇摆,随风高歌。风滚草像是从快活林走出来的,眉梢上都挂着笑。

然而,风滚草的臭名也是无法回避的。在北美的一些地方,最让人心烦的就是这些风滚草。这些风滚草总是结伴而行,在公路上,在乡镇,铺天盖地,成群的幽灵似的在太阳下横行霸道,如匪患水患,造成交通堵塞,视野堵塞。居住在北美的人们早晨一开门,那些热乎乎的风滚草就不请而来,云团似的迷离了人的眼睛。人们又恨又无奈,对于这些怪物似的风滚草,那愁烦一如风滚草漫天飞舞。风滚草还有一个不太雅的名字:刺沙蓬,听听,多么粗俗的名字,这才是它的本质。这个名字像是充满了仇恨,一团风似的仇恨。当地人对风滚草仇恨的时候,成群的小鸟却在蓝天上温情地飞着,温情地注视着这些异类。

别号刺沙蓬的风滚草,真的成了当地人眼睛和心灵里的一根刺,一根有个性又有点恶劣的刺!

地球上行走的植物,或许像能够行走的人那样多,步行仙人掌、卷柏等都有自己的步伐,它们在世界的任何一个角落移动、思考、呼吸,就如此刻的我,独步在客厅,望着袅袅的艾烟,仿若徜徉在植物的世界里,和植物一起运动。艾草的神韵和功力正一点点触摸我的皮肉、我的骨头,最后进入我的骨髓,疗我之寒疾。此刻,我也像棵植物在时光的注视下,正在发芽、开花、结果。其实,我更愿意说女人是用冰做的,女人的手脚常常是冰凉的。女人的额头也是清凉的,像是堆积的雪山;女人的额头渴望春风地抚慰,也渴望爱的抚慰。我坚信艾可化冰,世间,冰的坚硬制约了水滴柔美的姿态,可艾那水滴石穿的坚毅可以让冰化为甘露,化为江河,化为云彩般美丽的爱情故事。且看那个从水边走过来的采艾的小姑娘,一次次地来采这仙物,让某人爱不释目。一日未来采艾,就有了历史上惊天动地的一句诗:“彼采艾兮,一日不见,如三岁兮。”这出自《诗经·王风·采葛》。那是如何的牵肠挂肚啊!我们仿佛看到了某人焦灼的目光,看到某人站在原野上脚步碎了,期盼的一颗心也碎了,期盼着那个轻盈得好像穿着风和云彩来采艾的女子。中国古代的爱情故事不只与麋鹿有关,也和植物有关。我突发奇想:如果那个采艾的妙龄女子去采风滚草呢,去采卷柏的叶子呢?

古代的女子聪灵得何尝不像《诗经》中的麋鹿呢?古人早已知道了艾的纯阳性,温和、舒适的灸治效果,所以在春天把一个个窈窕的女子牧放在原野,像一只只麋鹿,跳荡在艾叶间。李时珍的《本草纲目》,详细记录了每年的采艾时间:“三月三日,五月五日,采叶曝干。陈旧方可用。”看起来生有时,死有时,万物都有定时,艾的采摘也有定时!一年的某个日子不光与艾草有关,也与一个个青春女子有关。这个日子,她们头顶的云彩是娇羞的,遮住了娇羞的采艾女子。

艾香袅袅,在瓦屋弄堂里水蛇一样盘旋,它驱散了毒虫蚊蝇,解了人间的湿疾、寒疾,它的穿透力也如马蹄的声响,壮了大军的军威。李时珍在《本草纲目》中曾提到艾草的穿透力可以直透酒坛。相传:古代于沙漠中行军打仗,部队都是靠点燃艾草探寻水源。艾草的特性是往下,往下渗透,好似要发现大地的秘密。所以艾草有自动找水的功能。艾草点燃后产生的艾热顺着地下窜动,遇见水源时,就会随水一起蒸发,往上升腾。于是白雾飘荡,仿若乳白色的云团,云团裹着云团,云团追着云团。这时军队从五里地之远就看到了地面上冒出的水雾,便知彼处有水。后来就在水雾升起的地方,挖出了一股清泉,解了大军的焦渴。

有人说,艾草长着腿,人走到哪里,它就走到哪里。其实,正确的解释是,艾草走到哪里,人就走到哪里。艾草是大地的魂,艾草的身体里住着一只精灵,这个精灵吸收了春雨秋露和日月星辰的精华,形成了自己亘古不变的独特的魅力。看它一直在大地上行走,自由地行走。

植物有心,又有眼。

油是植物的精华。植物的油或许是植物的根茎里喷出的泉,冒出的火。以往只知道果实里有油,比如橄榄油、花生油、蓖麻籽油等,却不知植物的根茎里也有油,是那种深褐色的浓浓的化也化不开的油,如甘蔗急促间结出的糖浆,也像蜂房下缓缓淌出的蜂蜜。但艾油是苦涩的。或许除了甘蔗之类,地球上大部分植物的根茎都是苦涩的,正如芸芸众生的日子艰难多于怡适,苦涩多于甘甜。

世界上没有一棵植物是无心栽下的,没有一棵植物是无心生长的。它们的灵魂里背负着一双眼,一双可以行走,甚至能够飞翔的翅膀!

责任编辑惠靖瑶