《珠峰海螺》的极限美学

2022-02-07白浩

白浩

在极限上行走的小说

在小说写作中,几乎没见过这样写的。

珠峰峰顶是自然界挑战极限,山下都市是商战阴谋极限,内容上双重极限,轮番轰炸。珠峰顶上的登顶极限,自不必说代表着人类群体生死一线间的挑战与崩溃都压于一人之身,而小说根本不是一波未平一波又起,而是一个爆点正在嗤嗤燃烧,马上又点燃另一个爆点,转瞬又切换入山下的阴谋与哗变,背叛到谋杀。东方梦都一期竣工盛典的喜庆锣鼓敲出的是群体讨薪哗变,文斗瞬间升级至武斗,直至现场的白刃夺命。这是刚把一锅水烧到沸点马上又要把另一锅水催沸。饭局酒场上的手机一锅烩、喝大酒仪式里的抓脸摊牌,公司政治到资本游戏、政界权贵的权力游戏一环套一环,次第铺开,现实利益财富争夺到历史罪恶中几代人的亲缘孽债,这些不是单面爆炸,而是立体爆破,现实炸了又炸,连记忆空间也要给装上深水炸弹。小说山上山下两条线同时燃烧,交替助推,用人物的话说是“山上山下一盘棋”,这固然是说峰顶–大本营–北京的救援一体,可实际也是谋财与追杀一体,从衣冠楚楚到谋财害命,从巧取到豪夺,从都市谋杀到八千米以上的追杀。

从小说的经营角度来说,《珠峰海螺》太不经济,太不节省。全篇如同始终维持着高强度压力的高压舱,情节和人物命运一直在毁灭的边缘,导火索一直在呲呲燃烧,爆炸就在眼前。这样大量的爆点为什么不省着点用?酝酿啊,铺垫啊,后面再来个爆发啊,娓娓道来,潇洒叙事,衣袂飘飘……这是我们常规的叙事想象。而本小说,如同——暴徒,是的,叙事暴徒。只管轰炸,不管死伤,不管读者情绪绷不绷断,也不管自己的写作怎么能一直维持这种强度。从视觉效果来说,这就是一个小说版的《速度与激情》,极限运动,极限特工,惊天阴谋,阳刚美学。小说具有强烈的影视剧画面冲击感和情绪张力,不放走任何一个观众,别想跑,哪怕是纸版的图书也拿起来就丢不下。

从小说美学来说,此种无间歇轰炸乃典型的以罗马兵团碾压之势推进,密不透风,铁流翻滾,这是对于东方美学接受的一次极限挑战。文体审美风格上它更接近于诗剧,大量的跳跃点,人物刻画大多是粗线条式的,而并不以细腻见长。豪放的人物可能也就会有符号化的危险,商战中人物的内在层次性就是个缺陷。但不管了,杀敌一千自损八百,他只管碾压,不惜自身有啥损伤,网眼大自然捞大鱼,小鱼自然顾不上。小说在叙事上毫不娓娓道来,并不草蛇灰线千里伏笔,有千钧之力就不玩四两拨千斤,而是梯次滚动饱和攻击,也不隐喻暗示,也不搞含蓄蕴藉的阴阳怪气,就是个城门洞子里扛木头,直来直去直杠杠的表达,文风爽直,气雄万里,其表达背后强悍的人格也是对于中国文化人格的挑战和革新。

以中式思维来说,这种莽汉蛮干赢者通杀式的操作显然非智者所为,毫不讲中国孙子兵法式的虚则实之实则虚之,虚虚实实妙计安天下。以中式思维来说对篇中的人物、情节也都会有明显的存疑。为什么这个英总不早早把公司矛盾逐层化解,甚或消灭于萌芽,化于无形,而非要矛盾积累养虎为患等着爆雷,来个西式美学的矛盾总爆发,搞个毁灭式清算?英甫的豪气展示好像所有鬼蜮伎俩尽在掌控之中,但实际上搏斗之激烈显示实际并非如此,乃至于局势演绎至失控状态,英甫生死悬于一线,死去又活来纯属意外,公司控制同样也是如此几度易手,倘在现实生活里,这样的谋略布局显然难说是成熟和高明的领导者。矛盾的起源如此,而矛盾的解决思维也总体现为以一方压倒另一方的战斗过程以及一方搞掉另一方的毁灭式结局,两败俱伤玉石俱焚,这自然又岂是中国式的仁恕道德、和为贵哲学与中庸美学。

在小说这种极限行走之中,生命的野性、创造力得到极度的体现。这种壮美极限尤其体现于在山下叙事,在山上抒情,效果布局上各有侧重分配。自然山下也有抒情,比如酒桌上、茶杯旁的抒情,山上也有叙事,比如如何救援、如何追杀,但最具震撼力的记忆、表达的峰值就在于山下叙事的阴谋之复杂尖锐,山上抒情的霹雳炸裂。小说情感上排山倒海力比万钧,天人对话,壮怀激烈。此种爆炸式风格,即便是与“最像戏”的中国经典话剧《雷雨》比较,两篇也有区别。被认为最像古希腊命运悲剧的《雷雨》在情节的开端、发展、高潮、结局安排中也有情绪的酝酿–累积–爆发,而《珠峰海螺》在情感上始终是以爆炸式倾泻而运行,小说从人人之战升格到人神之战,对于“上面的”“下面的”的对话、诘问、呵斥,贯穿全小说首、中、尾,数次出现其情绪无分轩轾,就是沸点–沸点–沸点,这是高声部的环绕立体声。其内容与情怀上套用一下,这可是典型的“与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗,其乐无穷”。悲剧美学的高峰在于英雄的毁灭,在于英雄战斗意志的不屈,英甫的随时死亡与战天地、斗人鬼并行,正是全篇始终维持着壮美风格的根本。如霹雳炸雷一般对于“上面的”“下面的”的呵责呼天抢地,展开的是天地审判,人神交战,这里恍然可见郭沫若诗剧《屈原》中的“雷电颂”,屈原《天问》,古希腊悲剧《被缚的普罗米修斯》《俄狄浦斯王》《荷马史诗》诸篇中人神之战人神诘问的呼天抢地。在这能联想起来的一系列抗争里,天人相抗,我必担当这荒谬,我必承受这命运,与天斗,其怒无穷,与地斗,其怒无穷,与人斗,其怒无穷。

“+1”的超越与血腥之气

作者的《7+2登山日记》诗集与《珠峰海螺》小说需要作为姊妹篇来读,在内容和精神气质上,它们都算是互文本。内容上,都是极限的搏斗,一个要战胜的是自然的雄峻高峰,一个要战胜的是人心的险恶深渊;一个是灵魂的丰富超拔,一个是肉身的俗世纠缠;一个是超功利的净化升华,一个是拆烂污的利益搏斗。文以气为主,姊妹篇的雄奇之气一脉相承,惊人相似。《珠峰海螺》以情节气度胜,情节为形,情感为神,情节是小说文体的丰腴肉体,而呼气为灵的是汪洋恣肆、泥沙俱下的情感泛滥,这气度来自俗世的浊浪排空。《7+2登山日记》则以思想气度胜,体验为基,情感为形,而思想为神。两者甚至是互补的,《珠峰海螺》所缺少的灵魂细腻表达,在《7+ 2登山日记》恰恰是丰富深邃。

同是登山不用说关联起了两著,但二者内容上自然也有差异,《7+2登山日记》看来是单纯的登山,而《珠峰海螺》则是山上山下一盘棋,重心更多倾向于山下俗世。但实际上,对登山的遐想本就不可能脱离山下的生活,何况《7+2登山日记》里已经有篇章将山上山下连在一起了,在这里已经可以见到《珠峰海螺》的构思雏形。“下山了今晚是另一个世界/五星级酒店珠光宝气/我的骡子还在荒野过夜”“天哪山上山下的我是不同的杂种”,山上山下自然是反差极大,山上是自然界的野蛮,山下是文明的繁冗,然而“山上山下一盘棋”,“世界啊我看尽了山上的男男女女们面目全非/已不再计较谁是骡子谁是人”。《遥望北京》里,山上应该圣洁的人也在惦记着山下的俗务,圣俗两大话语系统的对接也因此而妙趣横生,“我的企业不知会不会已经破产/天哪/上千名员工生活怎么办/税务官员是不是已经将我们上了黑名单”。在一堆俗务俗人的罗列中,山上山下关系的设置这应该是最接近小说《珠峰海螺》的,当然区别在一个是和谐的温情,一个是战斗的酷烈。

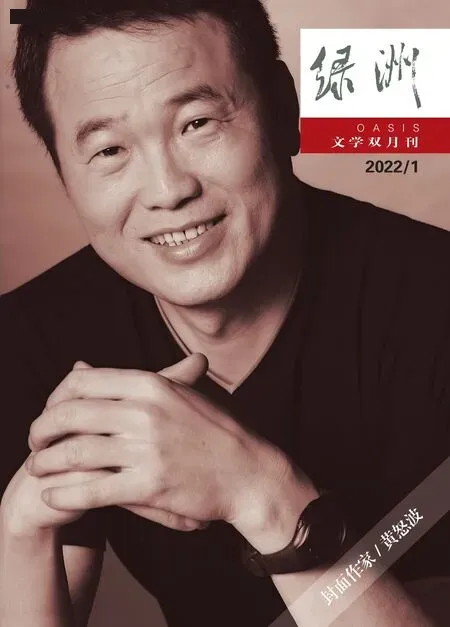

姊妹篇并不是重复,而是要具有超越意义的双峰并峙才堪为姊妹篇。黄怒波捭阖于政、商、探险,正所谓凡天命尤物也,其气不可遏,“不妖其身,必妖其人”,所到之处,难免点石成金,亦有所谓柳宗元永州之蛇,“所触尽死”。仿照黄怒波的7+2语式,政、商、登山探险、诗歌算他的基础数据“4”的话,诗歌理论是他的又一+1,一位学者曾惊诧呼道:“他也要在理论批评天地里显身露手吗?”而今,小说《珠峰海螺》则是他的新一+1。在诗歌理论思考中,他已经跳出“7+2”的自豪,跳出自我观自我,以局外人视角来审视那个“我”的伟业,“在征服情结的指引下,我踩着马洛里的步伐踏遍了七大洲高峰,并写下了豪情万丈的诗句。”他揭露登山者“征服”的那点小心思:“我的《7+2登山日记》就是现代登山运动的产物。其中弥漫着卡里斯玛情结及民族英雄情结。和中国急于通过经济发展证明自己的国际地位一样,民营企业家们在攀登高山时,大都怀有证明自己在社会不同凡响的存在的心情。这些现代社会的活动体现了强烈的人类中心主义色彩。”曾经痴迷和热烈追求的事迹现在成了调侃的对象:“《7+2登山日记》弥漫着卡里斯玛崇拜,征服的情节贯穿诗句。‘生不如死组诗充满死的悲壮,从而,让登山者具有了‘英雄身份。……你为什么要死在靠近顶峰的雪坡上呢?因为你要成为一个‘英雄,你是一个‘硬汉。而这,是现代社会的稀缺资源。只有极少数人能创造它,因而,你即便死了,也是一个卡里斯玛的征服神话、传奇。”观自在自然是极高的境界,能观世音而又能观自在,方得透彻,放下我执方得解脱,这才是大神通。

在完成了7+2的物理顶峰之后,这个人新的+1,是站在那个自以为英雄的头顶,调侃和看穿自我。而现在的再次+1,竟然是将攀登珠峰的伟业壮举还原为一个逃跑策略,是一个在世俗功利精密算计下的阴谋与博弈。登顶珠峰真的那么纯洁吗?那么神圣吗?在《7+2登山日记》诗集里,其实就有忍不住对财富“低调地炫耀”,“今天西班牙人想进我的饭厅吃饭/我说请出去我是多付钱的VIP”,也有面对比自己更大的“腕”的不满:“他们酒足饭饱可怜的我们才能够上菜/因为王子需要到89度徒步表演”“一个傻小子在全世界玩酷让人哭笑不得”。单看哪一首的小语境都是理直气壮又颇有机趣,可放到一块就有点阴阳互搏了,在别人眼里的“他”,正如在“他”眼里的哈里王子,而哈里王子看他如草屑亦当如他看西班牙人,两个自我开始打架。甚至在另一首诗里,黄怒波在对“不高兴的山友”采取“于是我再不让他进我的餐厅”后,更直白地道破登山与金钱的关系:“山上的人都神經过敏/山上的人都以为自己与众不同/可山上的地位由金钱决定/登山从来靠经济实力成功”。这“也是个俗人”的还原进一步发展就是《珠峰海螺》。在诗集里,就时时有山上山下一体化的人生整体观照,也曾于高峰之上语带调侃地展开俗务牵绊,而到小说里,这句“山上山下一盘棋”就是结结实实的商业搏斗和死亡谋杀布局,山下的争斗自不必说,山上一样有8400米的杀手,8400米的罪恶。如果说《7+ 2登山日记》到处都在诉说追求意义的话,那《珠峰海螺》则在掀牌的另一面——别吹了,那就是在追求胜负。《7+2登山日记》里,所到之处,诗人都要代表某个宏大机构展示旗帜,祖国哪,公司哪,北大哪,他都以派遣者的身份来留个“到此一游”的印记,以展示群体代表的征服意义,这被视为神圣象征意义的举动在人类社会很流行,比如到太空去插个旗,到深海去立个标,它也的确能让当事人和围观者都体会到神圣意义的感召,不能免俗的举动后只能说诗人黄怒波也未能“免雅”。而小说英甫就没在山顶展示什么旗子,他老老实实承认这就是个服务于俗世争斗的“上穷碧落”式战略性逃遁。诗歌在玩意义,玩高蹈,小说则老老实实恢复文体的肉身性。小说很俗了吧,可是,或许真正的超越恰恰就在这一步,如同“道在屎溺”的俗气里恰恰蕴藏着高明的人格。人生彻悟的+1并不一定是物理高度的+1,如果眼前山峰不能再阻挡你的视线,那你就超越了它,如果昨日巅峰之我被视线穿透,那你也就超越了他,或许这是一种深度的穿透,但它也是一种跨越。浓腴是一种风格,而淡泊往往更高一筹。见山不是山,和见山还是山,勘破三春破门而出与毅然入红尘沉浮,出来与进去,哪个是更高明的智慧呢?难说。

《珠峰海螺》的“+1”意义并不只在于文体的变化,还有内在哲学的思考和变化,前述《珠峰海螺》表现出浓厚的西方悲剧美学味道和文化人格范式,并不意味着要忽视其中的复杂转变。《珠峰海螺》中有着一个从“珠峰”到“海螺”的奇怪转化,这里有一个西方矛盾二元对立哲学向中国阴阳融合哲学的迁移,有西方阳刚悲剧美学向中国和谐美学的转化,有一个基督教罪与赎道德文化向中国和解宽恕的道德拯救文化的转化。

小说的转化在于“上边的”开始是西方哲学的上帝,后来悄悄地被偷换成了东方哲学的佛祖。“上边的,会派人下来救他吗?要知道,下边的,地狱里的,是负责问罪的,审判的。上边的,是负责拯救的。要不,你,高高在上的干什么呢?”“地也,你不分好歹何为地。天也,你错勘贤愚枉做天!”窦娥骂过,指天骂地,可转瞬就是“哎,只落得两泪涟涟”,而黄怒波这里却是“救我!你有责任,因为我信你。或者说,放我活着下去,我今后一定信你!”连上帝的拯救,也是他的指派,连上帝的信,也是他可以谈价钱的,也可以是人神间的交易。这何谈为“信”?那遑论人间,山下那些人,公司叶生这些同僚下属自不必说,就是吴铁兵、齐延安这些掐着他命脉的权贵也是他要算计提防的,而吴亦兵、齐婷婷这些官二代、现代金融买办只具有工具性的交易搭桥功能,怎能入得法眼。果然,“上面的,你从来没有拯救过我!”“不拯救的,就没有权力来审判。上面的,听见了吗?你不拯救,就无法证明你的存在。”他信的只有他自己,那个硬汉,那个英雄,他的伟业只有征服。但最终,“珠峰”的峰线对抗转换为“海螺”的和谐、慈悲、拯救,这里又悄悄地实现了一个偷换概念式的转换,“上面的”西方式上帝被转换成了东方式佛祖,“上面的,你的法器还给你。你折磨了我,也拯救了我,我们两不相欠了。下去了,我是一个新生的人,要痛痛快快地再活一回,帮你打造一个新的世界。”“下面的,你惩罚了我,但也放生了我。你我从此阴阳相隔。回来了,我是一个又一次转生的人。我将扎扎实实地修行消业,众生不成佛,我誓不成佛。”看似大和解了,可“地狱不空,誓不成佛”这是地藏王菩萨的宏愿,观世音菩萨也有“众生不度尽,誓不成佛”大愿,加之“帮你打造一个新的世界”之类言语,可见仍是自居不凡,自譬为神的。在小说里大篇幅铺叙了汇聚吴铁兵、齐延安四十年历史浮沉与恩怨的两幅画,《梅杜萨之筏》《春天里的耶稣》,这是凝聚罪恶与救赎的心结所在,而最终还历史旧债、赎罪的灵魂寄托终究敌不过现实的搏斗逻辑,再度毁画正是焚琴煮鹤,复归俗世肉搏轨道。这援引自西方基督教文化的道德拯救终归失效,所谓宽恕、救赎、灵魂的宁静统统不过是归于“酒肉穿肠过,佛祖心中留”的欢喜禅、酒肉禅而已。小说倾力表述的所谓灵魂净化更多只是一种寻求净化的渴望和姿势而已,它离真正的救赎、和解实现尚有距离。坏人如此,“好人”英甫也难说,毕竟骆驼穿过针眼是难的。无独有偶,在对《7+2登山日记》的论述中,黄怒波本人也说这是一个从英雄主义征服的人类中心主义到“盖娅”生态美学转变的“心灵史”。“从‘征服的目的出发,然后,变成了‘盖娅的孩子下了山。这是一部现代人的心灵史,也是一部现代人与自然、与他者、与自我和解的皈依史。”征服自然到崇拜自然,自我主体张扬到万物和解,这看似突兀的灵魂转折里,其实倒也于前人诗文思想中有迹可循。郭沫若的泛神论里就有万物有灵、自然崇拜的突出色彩,主体神的强悍与自然众神的强大有紧密的逻辑关联,泛神自然是有神,但泛神也即无神,这也就埋有众生平等、万物和谐的因子在里,因此,郭沫若诗里主体强悍,而亲近自然崇拜自然同样突出,这可以成为对黄怒波硬汉哲学、征服哲学向生态美学巅峰变法的一个窥探法门。从《珠峰海螺》来说,也有这样的灵魂发展意义,从“珠峰”的征服到“海螺”的和谐宽恕有着巨大的灵魂转化与超越意义。当然,毋庸讳言,这个转换虽然是作者有意而为之,但就小说文本呈现而言,这种转变更多还是在于姿势意义,“海螺”的彻悟仍具有着不脱征服哲学、硬汉哲学母胎的浓厚血腥气,此中转换并不具有顺畅细腻的情感梳理,也缺少扎实的逻辑必然支撑,主要还是立地成佛的顿教“禅悟”。倒是《7+2登山日记》,有着诗歌文体的优势,它是诗集,是写作时间长达十来年的日记,因此单篇诗歌中可以语境自洽,不需要考虑相互之间的过渡如何顺畅,不需要细针密线地经营衔接如何周密,诗歌文体的优势让他诗句之间跳跃巨大,诗篇之间反差极大,这在小说中的弊端在诗集中反而强化了审美落差感的险峻和豪放。因为小说文体表述的直白与细密,《珠峰海螺》显露出了更为极限化的美学风格和文化人格,也暴露出了更为显豁的转向企图,但这可能是个硬着陆,小说也因此还暴露出更为突出的矛盾体的存在。所以,《珠峰海螺》文体的“+1”自然是成效惊人的,而灵魂和解超越的“+1”,姑且暂算他个“+0.5”吧。

责任编辑去影