国有企业构建市场化用工机制的探索与实践

——以SCC公司为例

2022-02-04秦晗

秦 晗

(中国石化催化剂有限公司,北京 100029)

市场化用工是在与劳动者建立契约化的劳动关系基础上,充分发挥市场机制调节作用,依据劳动者的岗位性质、个人能力及业绩水平来决定人员使用和薪酬兑现的一种用工形式。目前,国有企业正加快建立以劳动合同管理为关键、以岗位管理为基础的市场化用工制度,中国石化探索建立了一套涵盖“社会化招聘、契约化管理、精细化考核、市场化薪酬、制度化退出”的“五化”评估指标体系,用来帮助企业了解自身市场化用工情况。本文重点围绕市场化用工相关评估指标及计分规则,提出了SCC公司有关应用经验和做法。

一、案例企业基本情况

SCC公司作为中国石化旗下唯一一家催化剂专业公司,是全球领先的炼油化工催化剂生产商、供应商和服务商之一。公司自2020年入选国家首批“科改示范行动”企业,资产总额115亿元,股东权益58亿元,资产负债率49%。公司设置中层机构25个,其中,机关职能部门11个、下属分(子)公司12个、直属机构2个。公司用工总量3403人,三支队伍结构分布如下:管理序列占比14%、专业技术序列占比33%,技能操作序列占比53%。

二、SCC公司用工存在的主要问题

“十三五”期间,SCC公司在产能规模大幅提升的背景下,用工总量已连续8年每年净减员百人左右,用工管控取得一定成效,但是,和全球一流的催化剂企业相比仍存在一定的差距。主要体现在用工总量偏多、质量偏低、形式偏松,虽然公司产值逐年递增,但利润指标增长不快,其中既有市场波动、产品价格下降等因素影响,也与人工成本费用逐年攀升密切相关,尤其是进入国际市场同台竞技时这一弊端更加凸显。除用工总量偏大外,公司内部也存在人才断层现象和技能操作队伍接替等问题,部分员工技能单一、无法适应业务快速发展的需求。另外,受到严控增补用工等政策限制,每年的合同制员工引进无法同时满足企业储备高层次人才和补充自然减员的需求,各基层单位用工自主权不足,缺乏内生动力,考核激励机制不够健全,未能充分调动员工的积极性和主动性。公司内部存在一定程度重身份、轻岗位的现象,员工对劳动合同的契约化意识不强,市场化流动和退出艰难。

三、市场化用工机制评估模型

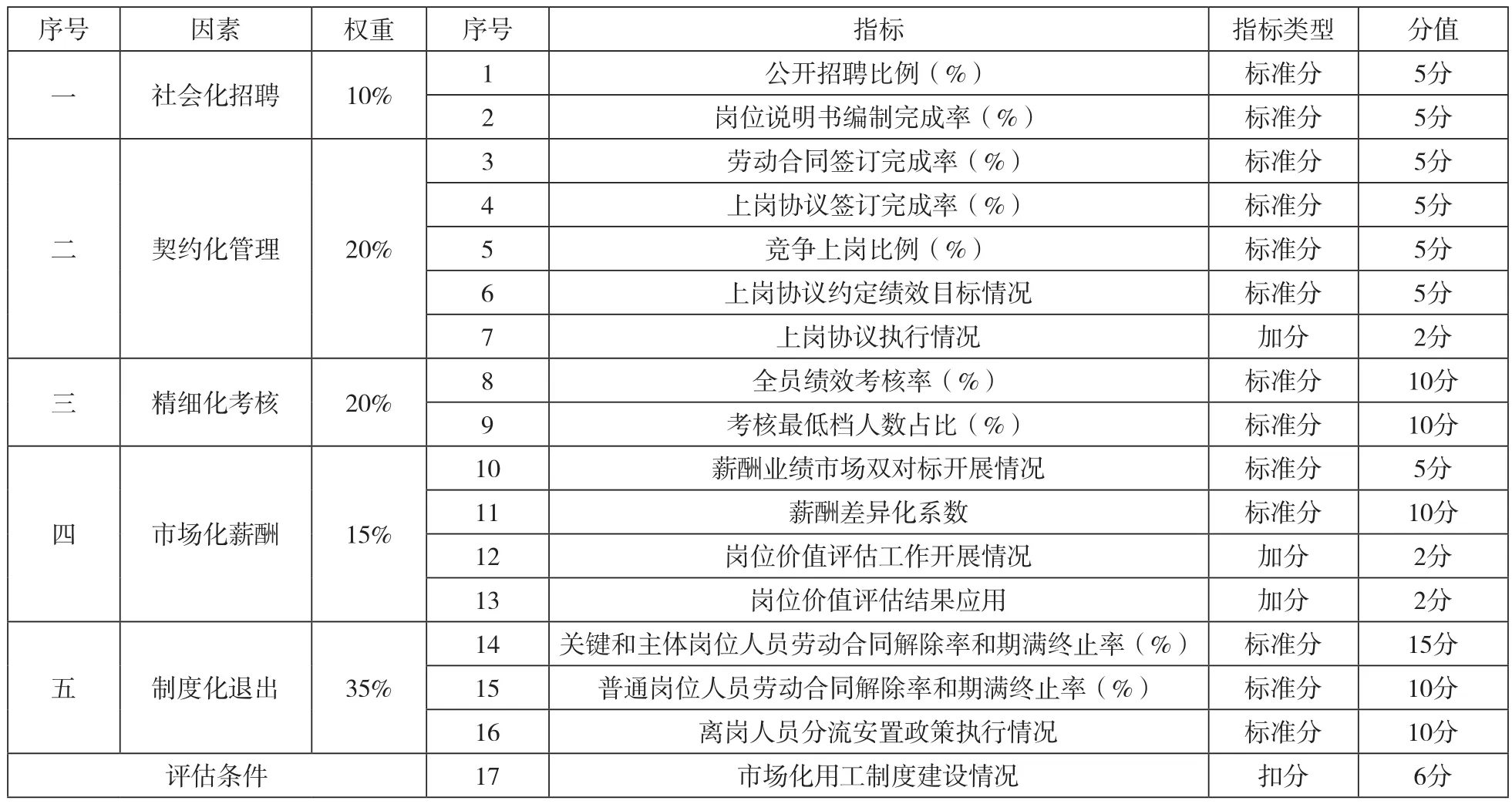

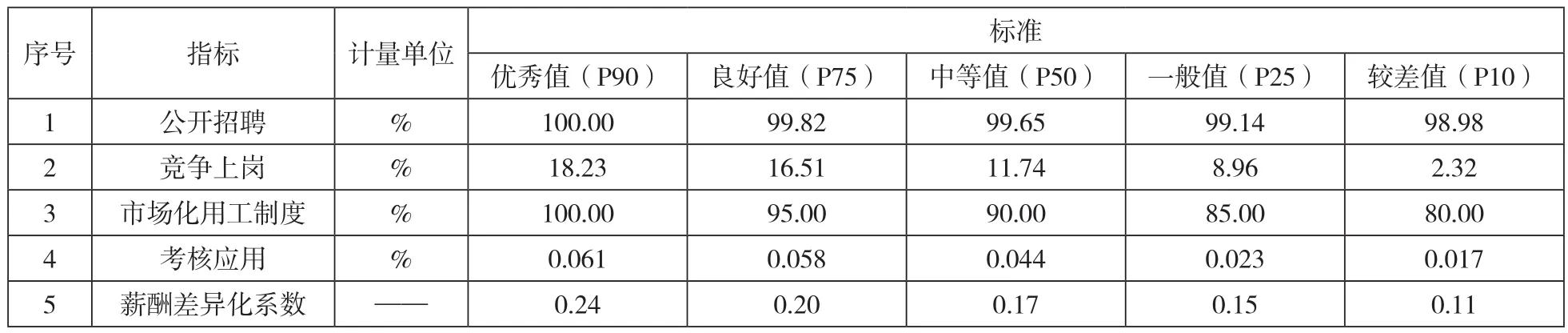

近年来,中国石化扎实开展国企改革三年行动,纵深推进三项制度改革,在激发价值创造活力、提升全员劳动生产率等方面取得了一定成效。尤其是为突出市场化用工机制建设的系统性、整体性、协同性,统一构建了定量为主、定性为辅的评估模型,设置市场化制度建设、社会化招聘、契约化管理、精细化考核、市场化薪酬、制度化退出6个评估因素和19个评估指标,同时动态调整评估指标及计分规则。中国石化该模型的建立可以发挥大数据统计的积极作用,通过动态分析,加强经验总结和问题预警,确保劳动用工市场化机制建设实施有指导,进展有监控,成效有衡量。具体评估指标及计分标准详见表1。

表1中所列的市场化制度建设因素主要评估制度建设及执行情况,作为1个扣分指标,用于引导各单位规范市场化用工管理行为,促进市场化用工机制管理工作规范化、制度化,提高各单位制度建设水平;社会化招聘因素包括公开招聘比例、岗位说明书编制完成率2个标准分指标,岗位说明书编制规范、新型学徒制开展情况2个加分指标,评估各单位公开招聘程度,引导各单位以社会化招聘为重点,严格各类用工招录条件,严把引进人员质量关,持续优化队伍结构、提升队伍整体素质;契约化管理因素包括劳动合同签订完成率、上岗协议书签订完成率、竞争上岗比例3个标准分指标和上岗协议书执行情况1个加分指标,评估各单位契约化管理履行力度,引导各单位依法合规订立劳动合同,细化上岗条件及考核指标,明确激励约束条款,强化竞争上岗,推进员工岗位能上能下、单位间能进能出、市场化能进能出;精细化考核因素包括绩效考核覆盖率、考核最低档人数占比2个标准分指标,评估各单位精细化考核力度,引导各单位完善绩效管理制度,推进全员绩效考核并公布考核结果,落实考核结果;市场化薪酬因素包括薪酬业绩市场双对标开展情况、薪酬差异化系数2个标准分指标、岗位价值评估工作开展情况1个加分指标,评估各单位市场化薪酬水平,引导各单位开展薪酬业绩市场对标工作,建立健全市场化、差异化薪酬制度,明确薪酬策略,严格考核分配,合理拉开员工薪酬差距,实现收入能高能低;制度化退出因素包括关键和主体岗位人员劳动合同解除率和期满终止率、普通岗位人员劳动合同解除率和期满终止率、离岗人员分流安置政策执行情况3个标准分指标,以及人力资源优化配置和人力资源池建设2个加分指标,评估各单位制度化退出情况,引导各单位通过市场化机制建设,进一步规范离岗人员分流安置工作,强化末位调整、不胜任退出等制度化退出措施,真正实现人员优胜劣汰、进出通畅。

表1 评估指标及计分

表2 指标数据标准值

四、SCC公司改革的具体措施及实践

SCC公司在该模型指标数据的指导下,从制度建设入手,先后制定印发了《关于加强劳动合同管理实施细则》《公司职业化员工管理办法》《公司全员绩效考核管理细则》《公司工资总额管理办法》等,通过组织员工签订上岗协议,强化绩效考核强制分布,连续不达标员工及时退出进入“人才池”。坚持工效联动,将减员情况与工资总额、人工成本指标挂钩,倒逼企业主动减员。以下结合SCC公司的典型做法展开具体论述。

(一)完善岗位管理体系

岗位管理作为人力资源管理的基石,在深化用工制度改革、加快建立市场化用工机制中发挥着至关重要的作用。就SCC公司的岗位管理而言,首先,做好岗位分析。与炼化企业相比,SCC公司装置的制备工艺体现为非标设备多,间歇式生产环节多,有的作业环节自动化、信息化程度不高,主要还依靠人工操作。由于装置类型多、工艺流程长,岗位数量也明显多于其他炼化企业,因此必须要坚持“一人多岗”的管理理念。SCC公司按照“因事设岗、权责清晰、数量最优、规范统一”的原则,广泛收集包括装置工艺流程简图、用工现状、岗位设置、工作量描述、岗位类别划分、装置处理能力、自动化和连续化程度、倒班及休假制度等内容,组织基层单位修订劳动定员标准,同时对现有岗位全面进行梳理,核算工作饱和度,合并职能相似岗位,减少无效管理环节,通过滚动“三定”推进岗位的持续优化,最终形成符合企业生产经营现状及业务发展需要的岗位目录。帮助企业有效核定用工及业务外包的总体需求,不断提升用工水平和管理效率,避免出现“既给人又给钱”的现象,同时倒逼各基层用人单位加强业务外包管控,有效控制人工成本增长。其次,良好的岗位设计是人员招聘、绩效考核、薪酬管理及培训开发的前提条件。就市场化的用工配置而言,企业通过对员工进行遴选和岗位再匹配进行人力资源优化配置,本身是一种有效的管理手段。但劳动法要求企业不能随意变更劳动合同约定,如果在原劳动合同中对员工岗位的约定过于僵硬,而员工又不同意对其进行适当地调岗安排,那么企业的行为可能存在不合法问题,这也是大型国有企业有别于更具灵活雇佣自由的外资企业的地方。SCC公司通过组织员工签订“劳动合同+上岗协议”的管理模式有效化解了这一弊端。“劳动合同”是指员工与企业确立劳动关系、明确双方权利义务的协议;“上岗协议”是指员工在与企业签订劳动合同的基础上,通过平等自愿、协商一致的原则订立的明确岗位职责、上岗条件和考核指标等内容的协议,是员工在岗任职、绩效考核和薪酬兑现的重要依据。SCC公司在“上岗协议”的要素中约定了员工上岗的有关事宜,明确岗位情况、上岗资格、考核指标、考核程序与结果兑现,细化与上岗条件及考核指标对应的激励约束条款。在员工任职岗位年度绩效考核工作的基础上,“上岗协议”实行一年一签订、一年一考核,作为对劳动合同管理的有益补充。通过以上措施,SCC公司在岗位契约化管理上向市场化用工又迈进了坚实的一步。

(二)绩效体系实行闭环管理

很多企业采用关键绩效指标(KPI)或目标与关键成果法(OKR),抑或是两者相结合的方式将绩效管理自上而下贯穿至基层。这些工具在实践中具有一定作用,但更关键的往往是绩效考核后涉及绩效改善和因考核而产生的职位改变及薪酬调整,这些都与员工的切身利益密切相关。在市场化的用工体系下,有效的人工成本控制必然会降低一部分绩效考核不佳员工的薪酬待遇,劳动法中对绩效管理也提出了相应的约束和正当合规的评判依据。企业可依据绩效考核结果调整员工的岗位和薪酬待遇,但同时要接受劳动法对考核合理性和公平性的考量,过于主观的定性考核评价在法律仲裁时往往会被认为不具有合理性和公平性。为进一步规范和加强绩效考核工作,形成有效的闭环管理体系,SCC公司以“上岗协议”为抓手,不断完善绩效考核制度和激励约束机制。

首先,规范考核评价内容。结合三支队伍序列特点及员工岗位性质,根据考核业绩指标来确定个人年度经营业绩得分;根据工作能力和工作作风及其他管理绩效确定个人素质能力得分,分别按不同权重计入综合考核评价。

其次,细化考核结果分档。年度绩效考核结果分为A(优秀)、B(良好)、C(合格)、D(不合格)四档,其中年度考核为A档的比例不超过20%,同时对考核为D档的比例进行强制分布。考核结果为D档的不再与公司续签“上岗协议”,统一进入“人才池”进行管理。最后,明确考核兑现系数。对于考核结果为A,个人年度考核兑现系数最高为1.15、最低为1.05;对于考核结果为B,个人年度考核兑现系数最高为1.05、最低为0.95;对于考核结果为C,个人年度考核兑现系数最高为0.95、最低为0.85;对于考核结果为D,不参与年度奖励兑现。兑现系数作为指导线,鼓励各基层单位在考核兑现时拉开差距。同时,采用“约束+激励”相结合的办法加强内部用工统筹配置与管理,不断调整优化队伍结构。对用工水平先进的盈利企业,按目标定员核定工资总额或实行“减人不减资”等激励措施,让绩效考核的“指挥棒”为企业减员增效发挥更大的作用。

(三)实行薪酬分配机制改革

市场化的薪酬分配体系应包括科学、合理的岗位基本薪酬,可浮动的奖金体系,以及根据企业自身效益而自主设定的工效联动的福利制度。SCC公司在明确工资总额分配原则的基础上,差异化工资总额结构和计算模型,建立工资总额预算管理机制,在内部分配上将“利润”及“人工成本利润率”指标作为总牵引,建立薪酬业绩评价机制,提升考核工资比重,同时配套推进“减人不(少)减资、增人不(少)增资”政策,引导各基层单位由“要蛋糕”向“做蛋糕”转变,实现薪酬改革纵向穿透。在兑现清算中调节各基层单位间收入分配差距,推动建立全员绩效考核结果应用兑现和“人才池”待遇政策实施,围绕SCC公司市场营销、物资供应、科技创新、内部重组等专项改革工作,按照“以效益贡献分配为主导、多要素贡献参与分配”的原则,在加大综合绩效考评基础上实行“基薪+提成”“基薪+降本返还”“课题津贴+课题创效激励”等薪酬激励模式,同时积极探索超额利润分享、项目跟投、岗位分红等中长期激励管理模式,搭建公司多元化薪酬分配体系,有效改善了原先“大一统、一刀切”的薪酬管理模式。

(四)强化人力资源培训与开发

高素质的人才队伍是企业的核心竞争力,党的二十大报告中也进一步强调“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”,而市场化用工机制的建立恰恰为人才队伍释放活力提供了良好的契机。随着SCC公司精简高效用工的不断推进,一线技能操作队伍正在向着“精一、会二、懂三”的复合型人才方向转变,SCC公司持续投入更大精力用于员工胜任力水平的提升。通过系统化、规范化的培训,如岗位练兵、技术比武等途径不断提高人才队伍整体素质及业务能力,树立只有通过提升业绩才能获得薪资提升和岗位晋升的良好风气。此外,SCC公司探索建立的“人才池”运行机制不单单是为了打通员工“出口”,其目的是在公司内部形成“比学赶帮超”的氛围,充分调动员工的积极性和主动性,以实现企业发展与员工进步的“双赢”。让市场化用工机制真正落地见效的关键,一方面,严格执行《劳动合同法》等法律法规,确保改革依法合规;另一方面,还要有针对性地为“下”与“出”的员工提供帮助,通过专业培训等方式为其提供参与市场化竞争、提升业务水平的平台,解决好员工的“急难愁盼”,着力提升改革的温度,以保证改革的平稳推进。

五、结语

市场化用工制度改革是一项综合性改革,政策性强且涉及员工切身利益,企业应当结合自身实际情况,通过完善相应管理制度,建立起市场化用工规范和契约精神,逐步弱化员工与企业的终身雇佣制心理,合理行使劳动合同法赋予企业的权力。同时,还应配套完善招聘配置、培训开发、绩效管理、薪酬福利等其他制度,兼顾效率与公平,切实解决用工机制僵化、员工能进不能出的矛盾。SCC公司在实践中应进一步规范劳动关系管理流程和程序;对标世界一流企业,补短板、强弱项,在解决问题的过程中不断增强实力、提升水平,当好集团公司市场化用工机制改革的先锋和尖兵。