病理生理学实验“课程思政”的探索与实践

2022-01-27杨雯乐卢研宇谢俊秋李红芳苗小康

杨雯乐,卢研宇,谢俊秋,李红芳,苗小康

(兰州大学基础医学院,甘肃 兰州 730000)

习近平总书记在2016年召开的全国高校思想政治工作会议中强调,高校思想政治教育关系到高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题[1]。2017年中共中央、国务院印发的《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》[2],2020年教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》[3],2021年中共中央宣传部、教育部印发的《新时代学校思想政治理论课改革创新实施方案》[4],都强调要加强高校思政教育,坚持立德树人为中心环节,全面推进“课程思政”建设,以价值塑造、知识传授、能力培养“三位一体”为培养目标,构建全员全程全方位育人大格局。与此同时,中共中央、国务院印发并实施了《“健康中国2030”规划纲要》[5],指出全面健康是建设健康中国的根本目的。在此时代背景下,高校实验教学应积极对接“健康中国”战略目标,有效推进“课程思政”建设,将思政教育有机融合到育人的全过程,落实立德树人的根本任务,培养全面发展的新时代医学生。

1 建设病理生理学实验“课程思政”的现实挑战

病理生理学是医学体系中的主干课程之一,是一门沟通临床医学与基础医学的桥梁性学科。病理生理学实验课程在巩固理论知识、训练操作技能和培养综合素质能力方面非常重要。构建病理生理学实验“课程思政”,是时代发展的必然要求,同时也面临着一些现实挑战。

1.1 专业教育和思政教育的“两张皮”现象

在高校课程体系中,既有显性思政教育功能的思想政治理论课,也有隐性思政教育功能的专业课程。传统思政教育仅体现在《思想道德修养与法律基础》《马克思主义基本原理概论》等通识教育中。而在专业课程教育中,教师往往基于自身的专业背景与认知,侧重培养学生的专业知识与操作技能,并未挖掘出专业课程的隐性思政教育功能。因此,造成了专业教育和思政教育的“两张皮”现象[6-7]。

为了根除专业教育与思政教育的“两张皮”现象,全国高校推行“课程思政”改革,促进专业教育与思政教育同向同行。然而,部分教师对“课程思政”存在认识偏差和梳理不到位的现象,常常出现生搬教学目标,教学设计不合理,教育形式单一化,以灌输式直白地呈现给学生,出现一种奇怪的“思政课程”教育模式。这不仅影响了专业课程本身的连贯性与完整性,还影响了思政教育的效果。在高校病理生理学实验教学中,教师如何深挖实验课程中的思政元素,如何有效地融合专业教育和思政教育,如何以润物细无声式的教学方式实施“课程思政”,是现代教育工作者需要研究的课题。

1.2 单一的教学模式

专业课程的思政教育是一种隐性教育,需要师生在互动中以渗透式的教育方式达成。然而,在当前的病理生理学实验“课程思政”教学中,因时间和地点等因素的限制,大部分教师仍采用传统灌输式显性教学方式,即在实验前进行简短的讲解和部分演练,学生根据步骤机械性地进行重复操作。课程教学中融入的思政教育力度不大,专业教育与思政教育融合力不足。这种单一的教学方式,导致“课程思政”的协同化教学较为生硬,容易使学生产生反感和抵触情绪。同时,灌输式的教学模式也很难和学生产生共鸣,导致学生不愿意主动学习,德育效果不佳[8]。另外,当代大学生是在互联网环境下成长起来的一代,单一的教学手段已经满足不了学生的需求。对此现象,教育工作者应以丰富的教学内容和教学形式,充分应用各种信息化技术手段来开展形式多样的教学活动,调动学生的积极性和主动性,让医学生能够全方位、多渠道地进行学习,培养其成为符合新时代要求的合格医学生。

1.3 教师队伍能力不足

教师是高校教学的主体,也是育人的主体,在引领学生塑造价值观过程中至关重要。教师的意识与能力在“课程思政”建设中发挥着巨大的能动作用。目前,在立德树人及全员育人理念下,大部分高校教师已认识到自身教书育人的职责,但是仍有部分专业课教师并没有很好地做到传授知识中同步开展思想教育工作。其原因除了少数专业课教师对“课程思政”的认识不到位外,主要是缺乏有效推动“课程思政”的相关能力,包括课程目标的设定、课程内容和思政元素的有效融合、教学方法的选择等[7]。首先,部分专业课教师存在“课程思政”生搬教学目标的问题,不能有效地结合思政教育目标和专业教育目标。其次,大部分专业课教师通常只熟悉相应的专业知识,对思政教育的认知不够,对思政元素挖掘不深,思政教育内容片面化,导致“课程思政”教育容易出现“贴标签”的情况。打铁还需自身硬,专业课教师在不断强化专业知识教学工作的同时,还要不断提升思想政治水平。这样教育者才能不拘于书本和课堂,游刃有余地在专业课教育中开展思政教育[6]。

2 建设病理生理学实验“课程思政”的路径探索

在高校人才培养体制中,价值、知识、能力是三个最基本也是最重要的因素。高校推进“课程思政”建设,应不断强化广大教师立德树人的意识,围绕三维目标,紧紧抓住课程建设“主战场”,课堂教学“主渠道”,教师队伍“主力军”,促进病理生理学实验教学与思政教育同向同行,构建全员全程全方位育人大格局[7]。

2.1 守好课程建设“主战场”

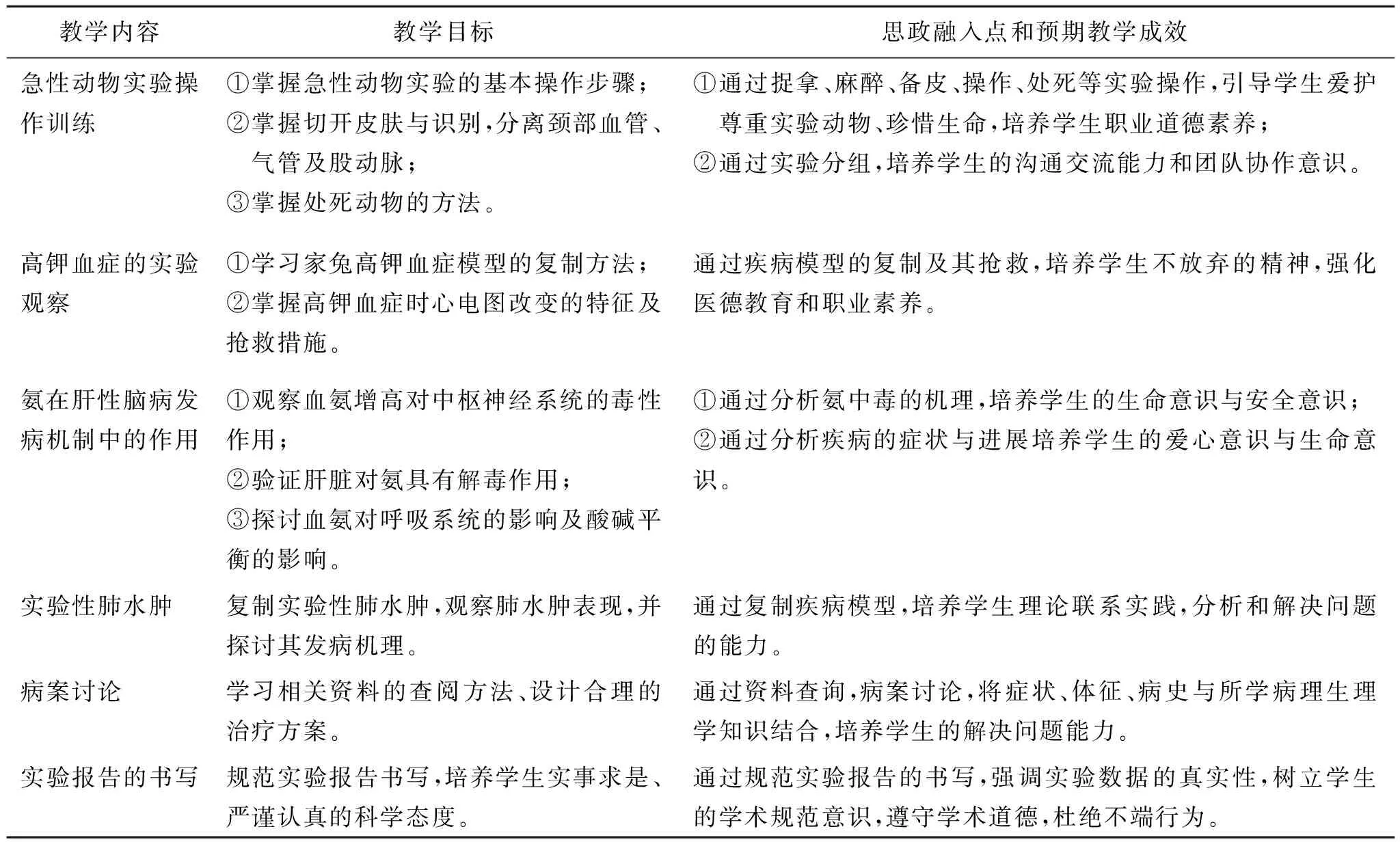

“课程思政”育人有效实施的基础在课程,如何将思政元素与病理生理学实验有机融合,避免专业教育和思政教育的“两张皮”现象,是目前推进“课程思政”教学需考虑的主要内容。病理生理学实验蕴含着丰富的思想教育元素,涉及爱国主义教育、人文精神、医德教育、法制教育、学术道德、集体主义及安全教育等[8-9]。通过深挖、梳理、归类、整合思政教育元素,利用信息化技术建立丰富的课程思政案例库。教师可根据病理生理学实验课程的特点,选择实验项目所蕴含的思政元素,通过行之有效的教学设计,将思政教育潜移默化地融入实验教学(表1)。

另外,病理生理学实验面向临床、麻醉、护理、口腔、检验等专业开设。不同的教学对象意味着课程设计、教学重点、教育背景、逻辑思维能力等都存在差异,因此,教师也要根据不同专业的学科特点和育人要求,按照学生层次及专业制定不同的培养目标,选择适当的案例,分别明确各专业的“课程思政”建设重点[10-11,15]。

2.2 用好课堂教学“主渠道”

课堂教学是“课程思政”的主渠道,如何将价值塑造、知识传授与能力培养融会贯通,有效实施课程思政,尤为重要。病理生理学的实验过程烦琐,但实验时间有限,传统课堂中,教师只能进行简短的讲解及部分演示,然后学生按照操作完成实验。教师的知识传授和价值引领很难在有限的时间内完成,学生也很难在有限的时间内准确掌握实验操作的各个细节,获取有效信息,得到能力提升。因此,积极适应学生学习方式的转变,加强现代信息技术的应用,使用微视频、慕课、微课、虚拟仿真等多种教学手段,都能有效解决传统教学中的局限性。例如在介绍实验动物对医学发展中的牺牲与贡献及实验基本操作中,为减轻动物的疼痛,动物的捉拿、麻醉的深浅、操作动作的轻柔、实验结束后动物的处置等,都可录制微视频,使传统的课堂得到延伸。

表1 病理生理学实验的思政元素挖掘与教学设计

同时,拓宽教学渠道,使用翻转课堂、雨课堂、TBL教学等多种教学模式,以课堂教学为基础,将课内与课外,线上与线下有机结合起来[11-12],提高大学生的学习积极性,将被动学习转变为内需性的主动学习[8,12-17]。

在课堂教学中,灵活采用多种教学方式,例如问题导入、情景模拟、案例启发、换位教学、研讨教学等,激发学生积极参与,主动思考,实现教师与学生的全面互动,教授与学习的精准互补,提升教学效果。

问题导入:在急性动物实验操作训练中,提出“实验动物对医学的发展做出了巨大贡献和牺牲,您了解吗?”“您熟知动物实验的3R原则吗?”“您认为实验动物伦理与福利、教学、科研的重要性排序?”这些问题都可以引导学生主动思考,尊重生命,在后续实验操作中动作轻柔准确,避免过度操作,进而培养医学生的生命意识和职业道德。在实验性肺水肿实验项目中,可导入问题:“输液速度过快会产生什么结果?”引导学生认识到过快过慢等输液反应的严重性,进而培养医学生的医患沟通技巧和安全输液的责任感。

情景模拟:在病理生理学的实验教学中,引入虚拟手术教学模式,实验小组成员轮流模拟临床手术团队,包括主刀、器械师、麻醉师、第一助手和第二助手。各成员各司其职,协助配合,共同完成手术过程,有利于培养医学生的职业素养,包括组织管理能力、解决问题能力、动手操作能力、团队协作能力以及作为医务人员的责任感和使命感。

案例启发:在实验教学中,可引入爱国类案例、奉献类案例、求实类案例等,引申出实验操作中不怕苦、不怕累、实事求是、诚实守信的科学精神,培养医学生作为医务工作者的使命感和责任心。

2.3 建强教师队伍“主力军”

教师是立德树人的主体,即是推进“课程思政”建设的主体,是决定“课程思政”成效的关键因素。教师要通过言传身教来感染学生、教化学生,在教学过程中,把价值塑造、知识传授和能力培养有机结合起来,开展全员、全程、全方位育人工作。因此,教师不仅要有过硬的专业知识,同时也要具备较高的思想道德修养[6,9]。建强教师队伍,首先,教师要从思想上认识到思政教育的重要性,充分认识到病理生理学实验教学也蕴含着思政育人的价值,承载着对学生进行价值引领、人格培育的功能。其次,教师要加强自身学习,不断更新专业知识储备,了解科学动态,加强政治理论学习,关注国内外时政热点。第三,教师要积极参加各种思政教学培训。学校层面也要将思政学习纳入教师岗前培训、在岗培训、师德师风和教学能力提升等培训,提升教师的政治理论修养和思政教学能力。教研室成立教学团队、课程组等,建立课程思政集体教研制度,深入研究与探讨病理生理学实验“课程思政”建设的重点、难点、前瞻性问题,提升教师育人综合能力[7-9]。

3 病理生理学实验“课程思政”的评价考核体系与反馈机制

传统的病理生理学实验课程评价体系中,只注重对学生专业知识和操作技能的掌握,而忽略了对其思想政治素养和价值观的评价。实施病理生理学实验“课程思政”后,应采用过程评价和结果评价相结合的方式,建立多元化的评价体系。过程评价包括对学生的课堂礼仪,参与志愿活动,对公共仪器和环境卫生的清理情况,实验操作过程中的人文精神以及团队协作能力与担当精神,实验报告中体现出来的实事求是以及思考探究精神等的评价。结果评价包括实验结束后的测评等。学生的实验成绩由课堂成绩(60%),实验报告成绩(20%),期末实验测评成绩(20%)构成,体现出对学生的综合素质测评,有效促进学生的价值塑造、知识传授和能力培养。

另一方面,学校应改革以论文和课题计数的考核制度,强调“课程思政”教学质量与成效,建立奖优罚差的考核机制。成立“课程思政”专业委员会,建立相关制度。对“课程思政”成效突出的教师或团队给予一定的奖励,并与职称评定、晋升、评优等挂钩,激励教师积极性。此外,“课程思政”专业委员会也可设立专项研究经费来支持教师的教学研讨活动。

同时,建立反馈机制。重视学生的满意度和获得感,开展问卷调查,并对学生进行访谈,及时获得反馈。“课程思政”专业委员会,通过课程听评制度,对“课程思政”教学目标、教学内容设计的合理性,思政元素提炼的科学性,教学方法的适应性,思政教育的亲和力与成效等及时做出分析与反馈。教师通过以上反馈信息,及时改进“课程思政”中存在的问题及不足,不断提升“课程思政”的育人效果[8,10]。

在病理生理学实验中融入思政教育是新时代高校教学工作的必然要求,推进“课程思政”建设是教育回归“初心”的历史必然。在新时代新形势下,以“立德树人”为根本任务,守好课程建设、用好课堂教学、建强教师队伍、不断探索实验教学与思政教育的有机融合,构建病理生理学实验“课程思政”,使得病理生理学实验成为知识传授、能力培养和价值提升的综合课堂,培育新时代德智体美劳全面发展的医学生。